环境新闻在农村地区的传播效果研究

陈晓彤 郭宇 荣放达

摘 要 随着美丽乡村建设的逐步推进,培养农村居民的环保意识逐渐受到重视,环境新闻的教育功能在其中发挥着重要的作用。文章选取了武汉市新建大队运河村进行实地调研,通过问卷调查和深度访谈法调研环境新闻在农村地区的传播效果。研究发现,环境新闻在农村地区的传播效果不佳,对农民环保意识的提升没有发挥良好作用,并且人际传播渠道功能较为明显。同时研究发现,新闻算法分发机制阻碍了农民接触环境新闻,受众对于全媒体和故事化的环境新闻形式最为期待。

关键词 环境新闻;传播效果;农村受众;问卷调查

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2019)234-0008-04

1 研究背景

党的十六届五中全会提出建设社会主义新农村的重大任务,2013年中央一号文件中,第一次提出了要建设“美丽乡村”的奋斗目标。此后,全国很多省市按十六届五中全会的要求,纷纷制定美丽乡村建设行动计划并付之行动,并取得了一定的成效。而要建设“美丽农村”,治理农村环境是必不可少的一个环节。习近平总书记在十九大报告中提出,实施乡村振兴战略,要坚定走“生产发展、生活富裕、生态良好”的文明发展道路,为人民创造良好的生产、生活环境。美丽乡村的建设中,农村居民环保意识的提升对乡村环境治理尤为重要。

依据赖特的“四功能说”理论,大众传播具有“社会化功能”,具体是指“大众传播在传播知识、价值以及行为规范方面具有重要的作用,也称之为大众传播的教育功能”。环境新闻通过传播環保知识、情感及价值观,以达到普及环保科学、提醒民众关心环境问题的目的,在助力环保行为和环境事业建设方面有着非常重要的作用。网络媒体的快速发展,为环境新闻提供了更加便利的传播媒介,客观上促进了环境新闻的传播。

然而,环境新闻是否真的在农村地区达到了良好的传播效果?环境新闻是否能够提升农村居民的环保意识?农村地区居民期待看到什么环境新闻?本文将通过定性与定量研究的方法,对这些问题进行分析和探究。

2 文献综述

目前,国内有关农民环保意识的研究比较丰富。中国共产党十六届五中全会提出要按照“生产发展、生活富裕、乡村文明、村容整洁、管理民主”的要求,建设社会主义新农村。自此,对于农民环保意识的研究开始在国内兴起,现如今已有大量的理论基础。如张克云和方东采用问卷、访谈与参与式评估方法,对湖南省浏阳市金塘村进行调查研究,研究发现当地农民的环保意识处在一个相对较高的水平。通过对当地实施的各项措施进行评估,他们指出了各项措施的成果以及缺陷,最终对如何提高农民环保意识、解决农村环境问题提出了可行的建议[ 1 ]。张晓芳从国内近几年的环境问题入手,深入研究了农村居民的环保意识,采用调查报告加图标及数据分析的形式,得出了我国农村居民在新农村建设中尚未形成稳定的科学的环保观念[ 2 ]。宋述芹、王燕、于孟琪、杨玉龙、王一宁从环境知识、环境质量满意度、受教育程度和居民态度进行调查,得出如下结论:现在的农村居民虽然普遍具备基本的环保意识和知识,但未达到应具备的水平高度, 尚存在重视程度不足、认识程度不高、有意识无行动等问题[ 3 ]。

农村居民环保意识的缺失,对环境新闻提出了更高的要求。近些年来,有关环境新闻的调查日益增多,如近期王洋、陶贤都运用量化分析的方法,对人民网的环境新闻报道特点进行了研究[4];江昀、蒋芯宇对环境新闻报道的问题进行了研究。但是,这些研究的重点大多是从传播者的角度出发,分析环境新闻报道的特点和问题,缺乏从受众角度的研究[5]。同时在最近几年,国内出现了少量大众传媒与农村环境保护舆论空间构建的研究。陶贤都、刘友琼阐述了农村环境问题的严重与大众传媒的缺位,并指出大众传媒构建农村环境保护公共舆论空间的路径选择[6];马明子从理论研究的角度,在拉斯韦尔模式指导下,探讨了我国农村环保传播的发展之路[7]。相关研究虽有大众传媒在农村地区的策略研究,但鲜有环境新闻在农村地区的传播效果研究,要让大众传媒的传播效果落到实处,真正地改善农村居民的环保意识,我们必须要站在受众的角度探讨环境新闻。

基于以上文献分析和本文的研究目的,为研究环境新闻在农村地区的传播效果和农民对于环境新闻的态度,提出如下研究问题:

问题一:环境新闻在农村地区的传播效果如何,是否影响了受众的环保意识?

假设一:对环境新闻关注度越高,受众的环保意识就越强?

问题二:农村地区受众对于环境新闻的满意度如何?

问题三:环境新闻在农村地区的传播还存在着什么问题?

3 研究方法

武汉市新建大队位于东西湖区革新大道,在2015年武汉市城管委曝光的最差村湾中,位于二类行政村后十位,而后在三年的整改中,该队实行卫生负责人制度,确立了每个区域的负责人;并且给每户发放清扫工具、定期在群里转发相关的环境新闻、设立宣传栏和标语。通过这些整改措施,新建大队脱离了环境评比的倒数后十名。运河村作为下属三个村庄之一,整改效果明显,具有一定的代表性。

前期研究通过阅读文献和预访谈获得运河村的基本情况和村民基本的新闻阅读习惯,以此作为问卷题目设计的基础。而后,通过问卷调查获取了村民的环保意识等级、对环境新闻的关注度和满意度。最后,分析相关数据,验证假设,并提出相关结论和能够提升环境新闻在农村地区传播效果的建议。

3.1 深度访谈

作者在实地调研期间,选择了6位村民进行半结构化的访谈。其中,2人是负责运河村卫生的工作人员,1人是新建大队党支部的工作人员,3人是普通村民。在接受访谈6人中,大专及以上学历1人,高中学历1人,初中及以下学历4人;19~30岁2人,31~45岁2人,46~60岁3人。

访谈的主要问题包括:对运河村的环境感知度和自身的环保行为,对环境新闻的接受渠道及评价,以及日常的新闻阅读习惯。在访谈中初步了解了运河村居民的阅读习惯和对环境问题的评价及关注,并且对问卷题项做了一定的调整。

3.2 问卷调查

问卷通过问卷星平台制作,分为线上和线下两个途径进行发放。回收问卷88份,剔除不完全作答的无效问卷,有效样本85份。根据研究问题和研究假设,问卷主体由四部分组成,分别是受访者基本信息、环保意识评价、新闻阅读习惯和对环境新闻的满意程度。

受访者基本信息包含了性别、年龄、学历、年收入和居住时间5个方面;环保意识评价依据1978年联合国教科文组织对具有环境素养的人做出的评价设计了5个维度的问题;新闻阅读习惯包含了新闻阅讀的频率、渠道等内容;对环境新闻的满意程度采用李克特五级量表测量受访者。对问卷调研数据进行因子分析和相关性分析,借助SPSS21软件工具实现。

4 数据分析及研究结果

受访村民为男性有60人,占比70.5%,女性有25人,占比29.4%。年龄分布为18岁及以下有5人,占比5.8%,19~30岁有40人、31~45岁有30人、46~60岁有10人,分别占比47%、35.2%、11.7%,61岁及以上0人。年龄集中在中青年人群。初中及以下学历20人、占比23.5%,高中学历50人、占比58.8%,专科或者本科学历15人、占比17.6%,研究生及以上学历0人。受访者在年龄、学历、性别等人口统计学指标上存在差异,具有一定的代表性。

4.1 环境新闻教育功能不足 传受双方信息鸿沟明显

通过对问卷数据的分析发现,超过90%的受访者都会对环境新闻报道有所关注。32.8%的受访者表示经常关注,36.5%和22.2%的受访者表示偶尔关注和不太关注。只有7.9%的受访者表示从不关注环境新闻。

被访者主要是通过大众传媒获取环境新闻。通过电视获取的被访者最多,占比34.1%;社交媒体次之,占比24.3%;移动新闻客户端占据第三位,占比19.5%,可以看出,网络新媒体是受访者获取环境新闻的主要途径,其次是政府宣传或讲座(12.9%)、报纸(7.3%)、门户网站(2.4%)、广播(0)。

1978年,联合国科教文组织在苏联的第比利斯召开政府间环境教育会议,认为有环境素养的人具有下列特征:对整体环境的感知与敏感性、对环境问题了解并具有经验、具有价值观及关心环境的情感、具有辨认和解决环境问题的技能、参与各阶层解决环境问题的工作。本文依据以上特征,设置了五个维度的问卷问题以评估受访者的环保意识,并且设置了四个等级的回答依次赋值。对该部分进行了KMO和巴特利特检验,结果显示KOM值为0.736,大于0.7,说明该部分的显著度尚可。对题项进行因子分析,发现解释度为76.39%,大于60%,解释度尚可。合并之后形成“环保意识”的测评指数。为了检验对环境新闻关注度和环保意识之间的关系,本研究进行了皮尔逊相关系数检验,结果显示皮尔逊相关系数为0.043,sig值为0.868,表明两者之间不具有相关性,假设一不成立。也就是说,对环境新闻的关注与受众的环保意识之间没有明显的统计学关联。

上述发现呼应了有学者对于安徽省阜南县的调研,在调研中发现大众传媒在农村地区的分布不均匀、利用效率不高并且功能过于单一,这都影响了大众传媒在提升农民环保意识过程中发挥的作用[8]。农村地区受众长期接触环境一线,他们的行为和观念对环保事业影响极大,但是特定人群又有文化水平普遍不高、难接触理论思想等一系列问题。大众媒介为了遵循宣传部门的传播指令,对环境的新闻报道大多集中在党的生态文明思想等,对于农村地区受众而言,宏观的政策难以理解。双方的信息资源和传播诉求存在很大的错位,这就会导致大众传媒的传播内容难以引起农民的兴趣和共鸣,同时也会让农民对大众传媒产生不信任和疏离感,从而影响大众传媒教育功能的发挥。

4.2 受众对环境新闻基本满意 人际传播渠道功能显著

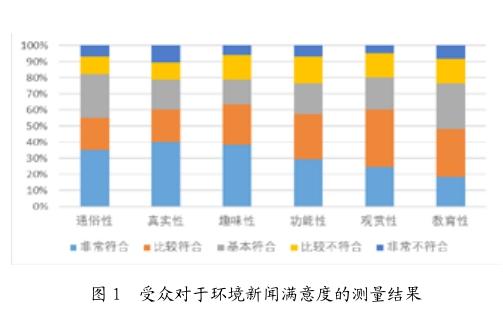

本次问卷还设计了六个维度调查农民对于环境新闻的满意度,分别是通俗性、真实性、趣味性、功能性、观赏性和教育性。使用李克特五级量表进行测量,分为“非常符合” “比较符合”“基本符合”“比较不符合”“非常不符合”五个层级。调查结果如图1所示。

由以上结果可见,调查对象对于环境新闻满意度的各项指标基本持平,满意度普遍处于中上等。有村民在接受访谈时谈到:

“有时候看到那个不错的视频,像一些小发明,我就会转到家庭群里。我们村干部也会经常往群里发一些跟环境有关的新闻消息,一般村里发的那些新闻我都会点开看。”

受众信赖大众媒体,愿意参与到环境新闻的二次传播中或者愿意根据新闻报道改变自己的行为的时候,环境新闻的传播效果更强,对受众环保意识的提升就越明显。人际传播相较于大众传播而言更容易引起受众的信任,从而引发对于传播内容的关注。因此,我国的大众媒体应当从题材选择、报道形式、议题建构的多角度同时发力,促进我国环境新闻报道的常态化和碎片化,报道题材的创新性与思辨性,从而有利于我国环境传播构建起良好的舆论体系,提升传播影响力。

4.3 算法机制导致渠道窄化 全媒体故事化传播最受期待

本次调查中还设计问题对读者期待的环境新闻进行调查,对于环境新闻的呈现形式,有53%的受访者希望能够看到“多种形式结合”的传播形式,有41%的受访者希望看到视频新闻,6%的受访者希望看到文字形式的新闻。

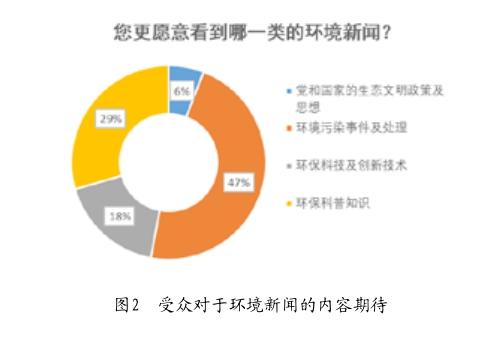

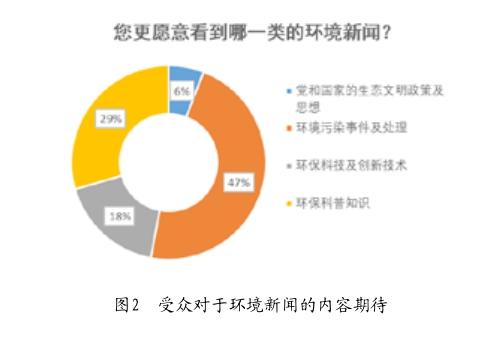

从环境新闻的内容来看,结果如图2所示,该村受访者最希望看到的是“环境污染事件极其处理”,占比47%;随后是“环保科技及创新技术”“环保科普知识”“党和国家的生态文明政策和思想”,分别占比29%,18%和6%。通过调查可见,具体的环境污染案件既可以吸引受众目光,又可以具体的落实和解释党的政策及国家法律。因此,大众媒体要找到合理角度,讲好环保故事,推进环境传播。

从获得渠道来看,有村民在访谈中提到:“现在都是看手机啊,最喜欢看的就是那个头条什么(笔者注:“今日头条”),还有腾讯新闻”,但是平常根本看不到和環境有关的。想看也很少有……”

个性化搜索、新闻推送以及其他以用户为导向的内容限制了受众接触新知识和新观点的范围和途径,会带来“过滤气泡”效应[9]。农村地区受众因其信息获取意识的相对匮乏,算法类新闻推送产品应用广泛,如果在偶然情况下如果错失了环境新闻,就会受制于算法,长期以往,会造成用户认知的窄化和信息茧房的形成。

5 讨论与反思

本文通过对武汉市新建大队运河村的调研分析了环境新闻在农村地区的传播现状,通过深度访谈法和问卷调查法主要探究了环境新闻在农村地区的传播效果和农民的满意度,并且分析了现在环境新闻传播中存在的问题。

研究发现,虽然农村地区居民对于环境新闻的真实性、趣味性等特点基本呈满意态度,但是环境新闻对受众环保意识的提升效果不足,传受双方内容错位。并且,研究发现,在农村地区特有的传播环境中,人际传播更容易引起受众的关注,大众媒体要努力引发受众的二次传播,可以有意识的进行话语引导。同时,研究还发现了目前农村地区居民的新闻获取渠道多为算法分发机制的新闻类媒体,环境新闻比较容易被边缘化,因此主流媒体应当更多的承担起环境教育功能,提升环境新闻的传播效果。

本次研究也存在着以下不足之处,一是样本量较小,虽然选取的村庄具有一定的代表性,但是如果能够扩大调查范围,研究的信度更高;二是应当进一步考察农村地区受众在接受环境新闻过程中的特点,以提升农村环境新闻的针对性。本研究已发现和未发现的诸多不足还有待于在今后研究中修正和补充。

参考文献

[1]张克云,方东.农民环保意识和农村环境问题的解决对策——湖南省浏阳市金塘村个案研究[J].西安财经学院学报,2010(2):94-98.

[2]张晓芳.新农村建设中的农民环境意识问题研究[D].西安:西安工程大学,2015.

[3]宋述芹,王燕,于孟琪,等.赤峰市农村居民环保意识调查分析——以西南地村为例[J].赤峰学院学报(自然科学版),2019(1):94-95.

[4]王洋,陶贤都.环境新闻与社会建构:基于人民网世界环境日报道的研究[J].科技传播,2019(3):44-48.

[5]江昀,蒋芯宇.环境新闻报道中的困境与出路[J].青年记者,2018(12):44-45.

[6]陶贤都,刘友琼.大众传媒与农村环境保护舆论空间建构[J].河北科技师范学院学报(社会科学版),2010(2):1-5.

[7]马明子.我国农村环保传播问题研究[J].开封:河南大学,2011.

[8]刘瑞桓.大众传媒在提高农民环保意识中的作用与对策研究[D].北京:北京林业大学,2010.

[9]王斌,李宛真.算法推送新闻中的认知窄化及其规避[J].新闻与写作,2018(9):20-26.