从徐渭“观音图”看晚明文人画宗教主题的个性化表现

张世吉

内容提要:“观音”是徐渭经常创作的人物画主题之一。徐渭“观音图”的构成形式基本一致,即以诗文入画,以文字解构传统宗教主题,重新建立画面的表意空间,升华“观音图”主旨,形成独特的观赏乐趣其创作方式的思想根源来自明代中晚期阳明心学及南禅思想的解构精神。作为文人画中的宗教题材,徐渭的“观音图”区别于明代中晚期流行的传统“观音图”以及模式化的美人图,具有独特的艺术价值和研究意义。

关键词:徐渭;观音图;宗教题材;文人画;诗画关系

徐渭(1521-1593)是明代中晚期诗、书、画、剧兼善的文艺全才,前人对其绘画的研究,多集中在以花卉瓜果为主题的书画作品上,如具有代表性的《墨葡萄图》(北京故宫博物院藏)等。相较而言,徐渭存世的人物画数量较少。然而从《徐文长文集》《徐文长佚稿》等文献的记载看,徐渭曾经创作过题材丰富的人物画,其中尤以“观音”主题作品为主。徐渭的“观音图”不但别有意趣,而且反映出作者的信仰观念、思想情感及生活处境,是研究徐渭本人及其绘画作品不可或缺的组成部分。徐渭“观音图”有别于普通的宗教绘画或美人图;其创作目的并不仅限于表达对观音信仰的崇拜或对神像的迷恋,而且通过诗、画两种形式,对传统宗教主题进行解构和重塑,从而建构内涵更为丰富的画面空间。以徐渭“观音图”为代表的晚明文入画宗教主题的个性化发展变化,也暗合了明代中晚期思想文化解放的潮流。

一、诗文入画——对“观音”图像的解构与重塑

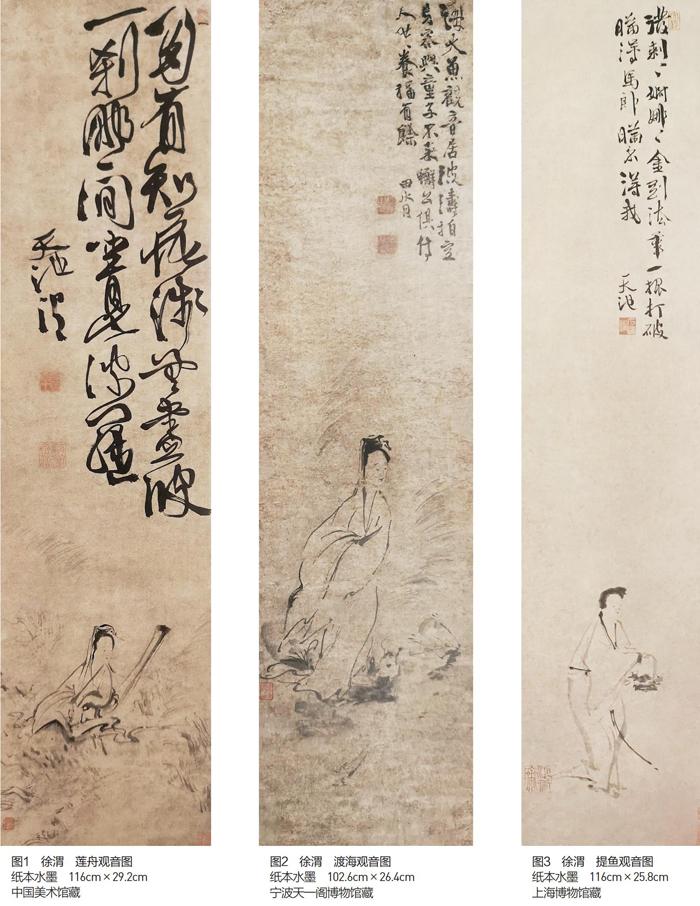

“观音”是徐渭经常创作的人物画主题之一。《中国古代书画图目》中收录的徐渭所绘“观音”图有三幅,分别是《提鱼观音图》(或称《渔妇图》,上海博物馆藏)、《莲舟观音图》(中国美术馆藏)、《渡海观音图》(或称《水月观音图》,宁波天一阁博物馆藏)。经中国古代书画鉴定小组的鉴别,这三幅为徐渭真迹。其中《提鱼观音图》中的题诗与《徐文长文集》第二十二卷赞文中收集的《提鱼观音图赞》内容一致。①《莲舟观音图》和《渡海观音图》的题诗尚未找到可以对应的文献。

徐渭“观音图”通常以诗文解构画中出现的传统“观音”形象,重新建立图像所处的语境。画中题诗拓展了宗教主题的表现空间,从而起到丰富画面内涵的作用。《莲舟观音图》(图1)中,观音身形娇弱纤细,坐于莲花瓣形小舟上,呈顾盼之姿,两旁溅出的水花以皴擦方式几笔带过。徐渭对观音的描绘,虽逸笔草草,点到为止,但与书法部分相比,用笔明显变得谨小慎微。画中题诗云:“幻有知花,涉无尽波。—刹那间,坐见波罗。天池渭。”题诗的书法笔墨如疾风劲草般狂放有力,以压倒性气势占据了整个画面上半部分,观音形象只在画幅最下方占据—个局部位置。徐渭在《畸谱》中对自己的评价为“书一、诗二、文三、画四”②,书法在这件作品中占据了整个画面的主体部分。“刹那”—词源自佛经中的时间概念,《仁王般若波罗蜜经>卷上云: “九十刹那为—念,—念中—刹那经九百生灭。”“波罗”一词在佛教汉译中是彼岸之意。画中坐于莲舟中的观音本是一种静态的描绘,但诗中“坐见”与“刹那”两词相呼应,表现出—种动态性和极速性。诗文以静写动,出入意料,画面中的图文之间形成一种动静结合的张力。《渡海观音图》(图2)也是通过诗文入画的方式对传统观音的神圣形象进行个性化处理。故宫出版社出版的《徐渭书画全集绘画卷》[1]与浙江大学出版社出版的《明画全集第十卷徐渭》[2]中对题诗的断句相同,内容为“海大鱼,观音居。波涛拍空身容与。童子不来蟹公俱,付人供养福有余。田水月”。画中并没有出现童子,徐渭利用这一点将观者引入画面的情境中,从而填补上画中并未出现的童子形象。对于上述著作中将该图又称《水月观音图》(《徐渭书画全集绘画卷>将该幅观音图命名为《渡海观音图轴》),笔者略有质疑。水月观音绘画题材产生于唐代,两宋时期盛行。《太平广记》周防一条记录道:“今上都有观自在菩萨,时人云水月。”[3]五代两宋以后,水月观音题材盛行,观音形象相对形成固化模式,而徐渭的这件“观音图”与“水月观音”的模式不符。此类“观音”形象可能来源于明代不同观音特征的叠加重组,更具世俗化倾向,因此称为《渡海觀音图》似乎更为合适。

如果前两幅画中的题诗是徐渭对所绘“观音”主题的补充和延伸,那么藏于上海博物馆的《提鱼观音图》(图3)则是通过对经典鱼篮观音图像及相关典故进行反转,从而达到以诗文解构宗教主题的目的。画幅最下方,—位提鱼篮的妇人形象被寥寥几笔勾画而出。妇人面目清秀,衣着不似佛教造像中观音菩萨装,又与普通妇人不同,宽袍大袖十分飘逸,透出不落凡俗之气。人物的领带、腰饰、绦带使用重墨勾提,并不重视具体的细节刻画,而是通过简练的线条、笔墨的浓淡,在人物形体转折的关键部位书法着笔,将提鱼篮妇人款款走来的形态表现得生动轻盈。徐渭的题款位于画卷右上部:“泼刺泼刺,婀娜婀娜。金刚法华,一棍打破。瞒得马郎,瞒不得我。天池。”题诗中的“马郎”一词出自鱼篮观音的“马郎妇”典故,确证了画中鱼篮观音的身份。亦有学者曾提议将此图改名为《鱼篮观音》[4],但由于《提鱼观音图> -名源自徐渭文集中《提鱼观音图赞》一文,因此有保留的价值。鱼篮观音与马郎妇之说由来已久,故事中的主角原是纵淫女子,原型来自密教中的锁骨观音[5],宋时经多次改写,卖鱼女形象接受了儒家思想改造。《全宋诗》中记载了多首以“渔妇观音”“马郎妇”为主题的诗文。[6]鱼篮观音的美好形象逐渐在各种作品中被保留并固定下来。元释觉岸《释氏稽古略》卷三中《观世音菩萨感应传》记载“马郎妇,观世音也”,讲述观世音为点化世人,化现为貌美女子提篮卖鱼,对其婚配者提出背诵《普门品》《金刚经》《法华经》的要求。在众多追求者中只有马氏子能够将这些经书通背下来,这女子便嫁作马郎妇,却在大婚之日前香消玉殒。后有僧人前来用锡杖拨开坟墓,尸骨已化,唯留金锁子之骨。僧人向众人道出其中原委,由此奉佛者愈众。徐渭则在《提鱼观音图》中挪用鱼篮观音典故[7],“金刚法华,一棍打破”源于南禅顿悟的修行方式。由于南禅法师常使用“挥拳”“棒喝”之法迫使弟子获得猛然间的觉悟,画中指出禅宗参悟过程中最重要的是明心见性,除盖障、求真悟、破妄想。诗中“瞒得马郎,瞒不得我”抒发出作者狂傲之意,语言风格上的戏谑色彩表现出徐渭个性中玩世不恭的一面。此“观音图”虽画观音,但并非用意宣扬鱼篮观音神通之处,而是通过颠覆经典图像表达自己对修禅悟道的看法。

此三幅作品皆为纵向超过—米的立轴,适于悬挂在室内供人时常赏玩。与传统宗教人物画不同,徐渭“观音图”通过轻快的笔调、诙谐的诗句,将宗教人物画中的庄严感、神圣性巧妙地加以化解。除以上三幅“观音图”外,徐渭文集中还存有部分徐渭所绘其他“观音图”的记载。从诗文中可见徐渭“观音图”打破了宗教神祗与凡人众生所处的空间界限。题画诗《石壁观音》道:“天池本色。结趺一似嵌金山,霎向金沙卖鲤还。总付裱工牢着糨,有时跳下在人间。③另有《题画壁观音像》-则: “金身十丈不可问,碧山一带相与还。夜来狮子吼一吼,试问百兽寒不寒。”④《莲叶大士赞》中题诗曰:“谓船是纸,稍公是铁。稍公尚然,况大菩萨。”⑥通过这些“观音图”题诗,徐渭笔下的“观音”形象不再触不可及。《徐文长全集》第二十二卷中又记其他两则观音图赞,一则为《观音大士赞》:“一观音法,而有二评。法华他机,楞严自行。温陵孤山,又借两经。真者有两,画者矣然。—似道子,—似龙眠。合二为一,妙哉。俞子之菅。”⑥这则赞文可能是徐渭为他人所作“观音图”撰写,徐渭对该作品的评价很高,在赞文中认为该人物画已经达到吴道子和李公麟两人的绘画水准。另有一则<白描观音大士赞》赞文同样是为他人观音图所作:“大士观音道以耳入,卅二其相,化门非一。而此貌师,绘不着色。似吴道子,取石以勒。”⑦观音在民间有三十二种化身形象⑧,徐渭所见此画并无设色,采用类似吴道子白描勾线法进行创作。可见徐渭鉴赏过不少“观音图”,但他自己的绘画风格全不似这些白描观音图。

《芥子园画谱》中谈落款时提到“徐文长诗歌奇横”[8],诗文成为“观音图”的重要组成部分,诗画之间形成的张力共同组成绘画中的表意空间。徐渭通过表现常见的观音形象,借题发挥,借助诗文对画中形象进行解构,从而形成超越画中形象值得玩味和思考的奇趣。“观音图”体现了徐渭的诗文素养和思想观念的融合,是晚明文人画宗教主題的个性化表现。

二、心学狂禅—一“观音”图像解构与重塑的思想来源

徐渭“观音图”的构成形式基本一致,即以诗文入画,升华观音图的主旨。徐渭诗画间解构与重构的思想根源来自南禅思想影响下的明代王阳明心学。[9]宋代以来程朱理学统领下的儒家科举应试逐渐呈现僵化之气,使碍明代中叶思想界的气氛十分沉闷,不少文人志士已对这种现状深恶痛绝。王阳明的自由思想为当时沉闷的社会环境开启了一扇自由的天窗,也为晚明如徐渭、李贽等奇人怪才的出现拉开了序幕。[10]王阳明从禅宗“心即是佛”的义理出发强调圣愚皆同,人人也都有成为菩萨的可能。“圣人气象何由认得?自己良知原如圣人—般,若体认碍自己良知明白,即圣人气象不在圣人而在我矣。”[11]这种自由之风在潜移默化中对权威系统下的宗教信仰体系进行解构,使文人获得一种突破束缚、回归本心、强化个体意识的正当性。

晚明文人之间多以谈禅作偈的形式交流心得。徐渭“观音图”对宗教主题进行结构和重塑的背后,是季本、玉芝法聚禅师对徐渭精神世界的塑造和影响。徐渭自传《畸谱》中记道:“二十七八岁,始师事季先生,稍觉有进。前此过空二十年,悔无及矣。”季本是王阳明的弟子。徐渭师从季本,可见其受到心学影响十分深远。当时的文人多受王阳明心学影响,产生一股解放天性的思潮,徐渭的个性张扬并非个体现象。[12]另—位对徐渭参禅悟道影响极大的人是玉芝法聚(1492-1563)。徐渭对玉芝法聚禅师尊崇备至,《聚禅师传》中记道:“师往来吴越间,数至其地,渭数往候之,或连夜不去,并得略观其平生。”[13]由此发现徐渭创作思想形成的大致脉络从季本、玉芝法聚禅师,上溯到王阳明,而王阳明的心学则从根本上可以回溯到南禅思想。《坛经》[14]中慧能的偈语“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”恰是在神秀偈语“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃”的基础上进行一种解构。这种解构使惯有理性束缚下形成的认知结构得到突然解放,从而形成强烈的心理反差效果。徐渭“观音图”中通过文字解构传统宗教图像,并在此过程中创造出新的诗画空间含义的方式,与慧能偈语中体现出的解构思想是殊途同归的。

除了受到中晚明自由解放社会思想影响,波折坎坷的人生经历所带来的徐渭性格上的转变也对其创作“观音图”产生影响。徐渭屡试不中,虽在胡宗宪麾下发挥出一些才能,但由于胡受严党倒台牵连,徐渭的仕途理想破灭。徐渭与第一任妻子情投意合,然而妻子生产后不久便撒手人寰。之后徐渭多次再娶,却总是不称心意,最终竟亲手杀死继室。波折坎坷的人生经历难免对徐渭的心理造成影响,更容易助长其性格中癫狂弃世的一面。从积极入世到遁逃出世,在佛道中寻求精神解脱的徐渭钟情于度人苦难的观音题材绘画也是情理之中。

三、不入成规一一徐渭“观音图”的艺术价值

宗教主题进入文入画语境后,与大型公共空间中的宗教美术作品形成截然不同的面貌。它们的创作者不再是工匠群体,而是具有较高知识素养的文人。它们的观众也不再是各阶层百姓,而是更具私密性的个体。它们的作用也不仅仅停留在宗教礼拜功能上,而且与作者表白自我、抒发情感息息相关。明代题画诗盛行,成为文人画的重要特征之一。明中后期,“观音图”像及其信仰颇为盛行,观音形象也逐渐呈现出由粉本带来的固化模式。明朝万历年间,因神宗年幼,信奉佛教的李太后代为听政十年(1572—1582),在京城主持建立多座佛寺。《北京名胜古迹》记载,李太后于万历四年(1576)建慈寿寺,寺中塔后侧东、西有两块画像石刻碑,东侧石碑刻有紫竹观音像,西侧石碑正面刻鱼篮观音和赞词。[15]位于西昌泸山的石碑中,也刻有与之完全一样的鱼篮观音图像,可知由皇家推崇的观音图像粉本已经得到传播。[16]徐渭所画的“观音图”正是在观音信仰盛行的社会背景下创作而成的。但其“观音图”没有恪守—般宗教题材绘画的模式。晚明创作“观音图”的文入画家和宫廷画师不在少数,如丁云鹏所绘现藏于美国纳尔逊艾金斯艺术博物馆的《五相观音图》、现藏于辽宁省博物馆的《观音图轴》,陈洪绶所绘现藏于北京故宫博物院的《观音图》,李麟所绘现藏于天津博物馆的《观音图》等。这些“观音图”虽然笔法细腻、各具特色,都是十分出色的作品,但是从画面的思想性上来看并没有脱离传统的宗教女性主题绘画框架,不具备徐渭“观音图”中以诗文解构宗教题材的现代性。观音本来只是世俗宗教信仰中让人信奉膜拜的女性偶像,却在徐渭的笔下产生了更多解读的空间和想象。画中以文字解构经典图像为乐趣,诗画之间相映成趣,形成画外之意、弦外之音。不管是在创作花卉题材作品还是宗教人物题材作品,徐渭都在通过绘画表达独—无二的自我,这是晚明徐渭书画能够超越其所处时代,呈现出—种现代性,并为后代争相模仿的原因。

观音形象由男转女,是观音信仰在我国古代经历了漫长的本土化改造和发展的结果。明代文入画中的观音题材同样是—种重要的女性绘画题材。徐渭所绘的女性形象作品除观音以外,还有女仙、抱琴女子等。明代中后期经济的发展所带来的社会变革、资本主义的萌芽悄然生发,有效带动了娱乐性质的消费行为,“美人图”在此时开始流行起来。这种完全迎合世俗审美需求的绘画作品在各种媒材的创作中被大量普及,所带来的结果是绘画女性题材的图像模式化生产。[17]徐渭笔下的观音,侧面反映出当时以徐渭这样的男性文人看待女性以及女性神祗的目光。绘画风格上,徐渭笔法干练、用墨层次丰富,画面对比强烈,保留了自己的特色。这种野逸的人物绘画风格,与精工、重形似、设色妍丽的风格迥然不同。如果说徐渭的花卉瓜果作品是落墨放纵、笔墨淋漓,那么,他的人物画则是用笔简略、取神忘形,具有强烈的表现}生。具有徐渭绘画特色的“观音图”丰富了当时女性人物绘画领域的总体面貌。

四、结语

袁宏道在徐渭离世六年之后撰写《徐文长传>写道:“病奇于人,人奇于诗,诗奇于字,字奇于文,文奇于画。”该文为徐渭的人生蒙上了一层浪漫主义色彩。此文在康熙年间收入《古文观止》,促使徐渭的传奇形象深入人心。从皇家贵族到民间百姓,观音信仰在明代中晚期的各阶层中受到欢迎,世俗文学中出现大量深得人心的观音形象,徐渭创作“观音图”也是基于这样的历史背景,以画答友换取必要的生活所需。徐渭没有受过系统的绘画训练,《徐文长文集>收录了不少他评论前人之作的畫跋,他亲自创作时已人到中年。虽然并不具备吴道子—样精工细描的绘画技术,但这并不妨碍徐渭的绘画在艺术史上占有一席之地。擅精工巧摹的画师在历史上不在少数,却大多寂寂无闻。绘画之难,除了技法问题,更在于面对同样的题材,能够画出特色、画出新意、画出思想、画出自我。中晚明江南地区经济发展,沿海地区开放港口,由此传播而来的西方先进技术也对传统民间宗教信仰造成了不小的冲击。特殊的历史环境为个体的思想解放以及个性化的绘画表达的产生提供了契机。徐渭“观音图”中体现的创作思想时至今日依然可以为当下的创作者提供—些启示。

注释

①⑤⑥参见徐渭《徐文长文集》,共三十卷,万历四十二年(1614)锺人杰刻本,现藏于中国国家图书馆。

②④参见徐渭《徐文长佚稿》《畸谱》一卷,明天启三年(1623)张维成刻本,现藏于中国国家图书馆。

③参见徐渭《徐文长佚稿》第八卷。

⑦参见徐渭《徐文长文集》。该诗文可见于李静:《丈人画家笔下的观音像》,兰州大学,硕士学位论文,2013年,第50页,图3-30。文中认为该幅题有徐渭图赞的观音作品是徐渭自己所画,但是并未标示该作品的出处。笔者猜测这可能是徐渭为在他人“观音图”上进行题赞。笔者从绘画风格上判断该“观音图”中所绘观音并非徐渭真迹。

⑧对于观音在民间到底有三十二种化现,还是三十三种化现,学界观点尚不一致。《全宋诗》二九九八卷中记载释慧开《三十二应赞》一首:“现种种形,说种种法。形法皆非,假名菩萨。更于诸相见圆通,当人正眼俱戳瞎。”可见宋时还是三十二种菩萨化现。三十三种化现可能是后代传播过程中产生的变化。

参考文献

[1]浙江大学中国古代书画研究中心明画全集:第十卷第三册[M]杭州:浙江大学出版社,2018:198

[2]故宫博物院徐渭书画全集:绘画卷[M]北京:故宫出版社.2015: 135

[3]李旷,扈蒙,李穆,等太平广记:第二百一十二卷[M]北京:中华书局,1961: 1632

[4]郭伯南《渔妇图》当题为《鱼篮观音像》[J]文物,1988(09)

[5]何胜莉锁骨菩萨考:兼论唐密观念的文学接受【J】中华文化论坛.2012(01)

[6]傅璇琮,等全宋诗[M]北京:北京大学出版社,1998

[7]康文“马郎妇”的用典[J].鲁迅研究月刊,1992(10)

[8]王概,等青在堂画学浅说[G]//芥子园画谱全集杭州:浙江人民美术出版社,2013: 40

[9]张鉴中央美术学院博士学位论文:徐渭与心学[M]北京:线装书局,2006

[10]左东岭王学与中晚明士人心态[M]北京:商务印书馆.2014: 371-552

[11]王守仁传习录:第二卷【M】//谢廷杰,辑刊王阳明全集:上册北京:中央编译出版社,2014: 54

[12]张金环徐渭的哲学思想与王学渊源[J].绍兴文理学院学报,2001(02)

[13]徐渭。徐渭集[M]北京:中华书局,1983: 622

[14]赖永海坛经[M]北京:中华书局,2010

[15]北京市文物工作队北京名胜古迹[M]北京:北京市文物工作队,1979

[16]张正宁.对西昌泸山《鱼篮观音图》的再研究[J].四川文物.1997(06)

[17]任道斌明代江南仕女图面相模式化探微[J].湖北美术学院学报,2009(01)

本文为中国传媒大学“双一流”和特色发展引导专项资金项目资助成果(项目编号CUC18(X09)。

约稿、责编:金前文