行业需求导向的高校旅游管理专业课程设置优化路径

童洪志 卢文凤

[摘要]进入大众旅游时代的旅游业发展对旅游管理专业人才培养提出了新的要求。以重庆三峡学院为例,通过对旅游行业职业能力需求和旅游管理专业课程设置的现状分析,发现课程设置存在课程体系支撑人才培养类型与行业需求难以匹配、理论课设置比例过高、课程学科性强工程性较弱、课程内容不完善等问题。据此,从培养目标、课程体系、教材建设、实习实训四个方面提出了改进优化措施。

[关键词]旅游管理;职业能力;课程设置;优化路径

[中图分类号]G642 [文献标识码]A [文章编号]1671-5918(2019)01-0139-03

doi:10.3969/j.issn.1671-5918.2019.01.061 [本刊网址]http://www.hbxb.net

国家文化和旅游部信息网数据显示,2017年全年国内游客达到50.01亿人次,同比增长12.8%,全年实现旅游总收入5.40万亿元,增长15.1%。可以看出,我国旅游业进入大众旅游时代,民众闲暇时间安排大部分选择旅游项目。我国的旅游教育从20世纪80年代开始,历经近40年的发展,已经初具规模与体系。截至2017年底,全国旅游院校(包括旅游院校与设置有旅游相关专业的院校)达2641所,其中本科院校608所,高职院校1086所,中等职业院校947所,本科层次院校占23%。全国旅游管理类招生共计27.4万人,其中本科招生5.9万人,占总体招生人数的21.5%。由此可知,旅游管理高层次人才培养仍显不足。2012年教育部对本科专业目录进行了调整,紧随其后旅游管理专业办学也相应调整,到目前已经形成了相对稳定的课程结构与体系。然而,随着中国旅游业的发展兴旺,旅游需求日趋高雅,高层次旅游人才需求结构多样化,这对高校旅游专业人才培养质量、学科知识结构和能力结构提出了新的要求。鉴此,本文以重庆三峡学院为例,根据旅游行业职业能力的需求情况,分析旅游管理专业课程设置中存在的问题,并提出课程设置优化措施。

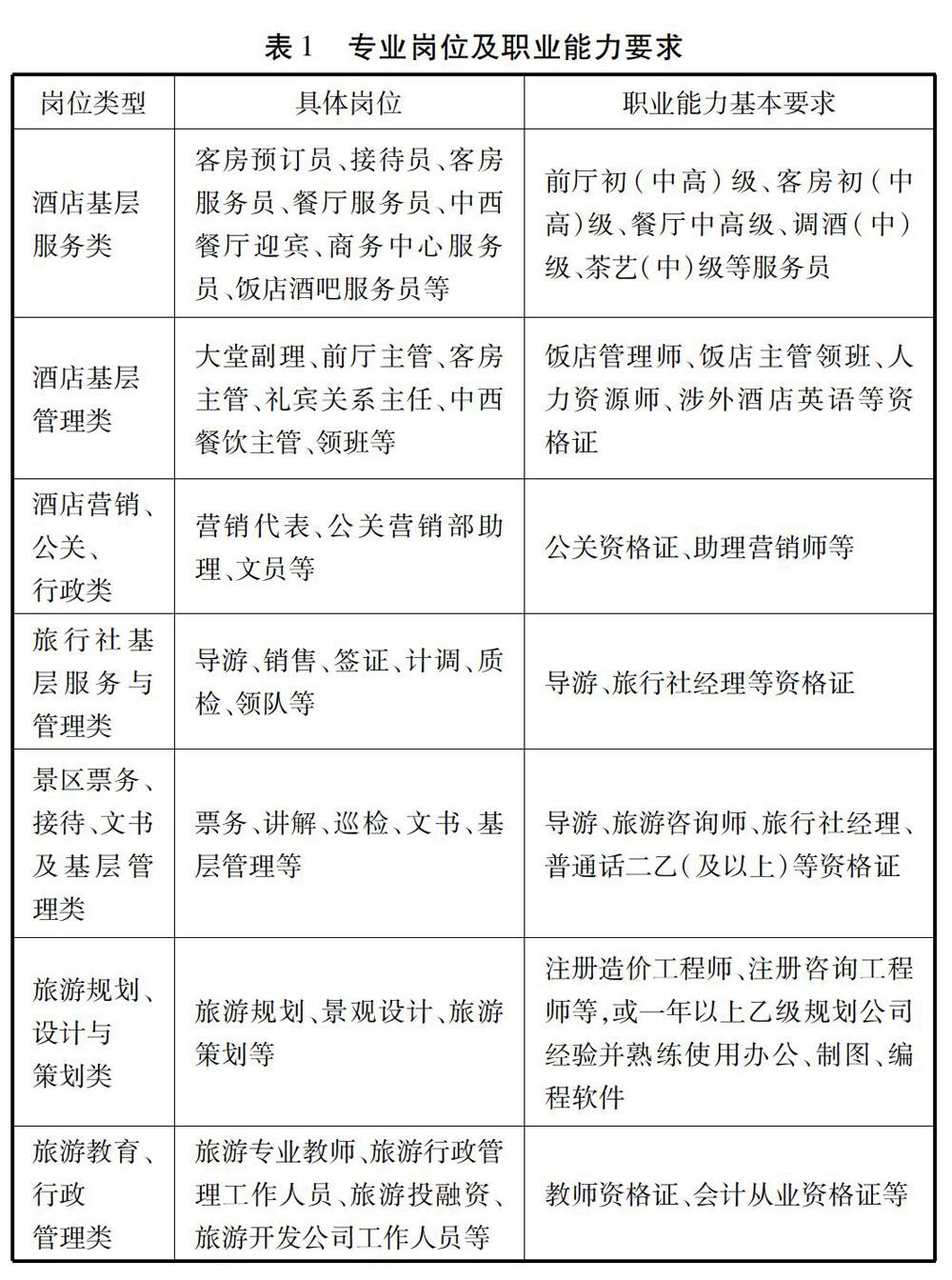

一、旅游相关行业职业能力需求分析

通过对智联招聘人才网、应届生求职网、重庆人才大市场网等网络招聘平台信息的梳理及走访调查具有代表性旅游企业,发现旅游管理专业本科生就业岗位主要集中在旅游规划设计公司、旅行社、景区、酒店、旅游行政管理部门、旅游中等职业学校等旅游企事业单位,具体岗位及职业能力要求如表1所示。

通过调查还发现,除上述岗位职业能力要求外,一般还要求从业人员具有较强的责任心和团队精神,敬业踏实,能吃苦耐劳,热爱旅游行业;拥有良好的抗压能力、人际沟通能力、团队协作能力,有一定的统筹能力;熟悉电脑基本操作具备服务意识,具备一定的语言功底。

二、旅游管理专业课程设置现状与问题

(一)旅游管理专业课程设置现状

重庆三峡学院是三峡库区腹地唯一的一所多科性应用型本科院校,旅游管理专业坚持“立足三峡、服务重庆、面向全国”的办学思路,以校企合作为平台、以产学结合为途径,培养德、智、体、美全面发展,具有良好政治素质与道德修养以及较为扎实的管理学理论基础和旅游管理基础理论知识,了解旅游产业发展规律,熟悉旅游企业业务流程与岗位操作技能,有較强职业能力和综合素质,能在旅游行政管理部门、旅行社、旅游电商、景区、度假区、饭店等单位从事旅游策划、营销、咨询、旅游产品开发、规划设计、导游、旅游电子商务等方面的业务工作与管理工作的应用型人才为目标。该专业2000年开始招生,经过多年办学经验的积累,已形成了一套相对成熟的课程体系,其课程体系结构与内容设置如表2、表3所示。

(二)旅游管理专业课程设置存在的问题

从旅游管理专业人才培养方案和课程设置中可以看出,尽管有丰富的办学经验,但根据旅游行业对人才培养的职业能力需求情况,仍有美中不足。

1.专业培养目标定位宽泛。主要是课程体系支撑人才培养的岗位职业能力类型与行业需求难以匹配。随着我国旅游从粗放低效旅游向精细高效旅游的转变,“旅游+”融合发展逐步形成,现有旅游管理专业人才培养方案中所开设的课程门数、类别比例、学时比例、各课程功能间的匹配等难以实现人才类型的需求目标,各门专业课程的目标及其内容需要进一步调整。

2.理论基础课、选修课程设置比例偏高。通识课程和理论的学分任务重,导致培养方向集中度和针对性较弱。不少旅游管理专业学生,因部分课程安排(如高等数学)难以接受其复杂性知识学习,从而转入其他管理类或文科类专业。可见,现有旅游管理专业课程设置难以跟上行业职位需求和学生对知识的需求变化。

3.课程学科性强工程性较弱。管理类课程建设时间短,对专业课程内容设置限于某个比较狭窄的领域,缺少融合行业特色的全面考察,导致课程体系不健全。而且,在课程教学实践中,片面强调课程体系的学科性和理论教学的重要性,人才培养缺乏自身特色和市场针对性,不少毕业生难以学以致用或就业能力低弱,进而导致毕业生结构性失业或技能性失业。

4.课程内容不完善。课程设置基本上是以系教研室之力建设专业课程,同时形成的人才培养方案缺乏系统性、全面性的行业需求调查和论证,而管理类专业之间彼此关系紧密,内容重复交叉的情况时有发生,因而课程内容缺乏系统、全面的思考,或存在重复建设,造成有限的资源大量浪费,教学效益不高,教学效果大打折扣。

三、旅游管理专业课程设置优化路径

(一)立足行业与岗位需求,科学合理设置专业人才培养目标

一般本科院校旅游管理专业人才培养与普通专科层次旅游管理人才培养不同,其培养人才主要在旅游行政管理部门、规划设计单位、文物部门、景区与度假区、酒店、旅行社、中职院校等单位就业,部分学生也会通过研究生考试选择进一步提升学历。鉴于此,高校旅游管理专业人才培养目标设定应根据学校办学层次与定位,结合学院专业办学水平与行业企业需求,在培养学生知识能力、行动能力的同时,还应着重培养学生自学能力、竞争能力与创新能力,结合行业职业能力需求方向,设置人才培养目标。

(二)依托专业注重能力培养,构建行业导向的专业性课程体系

目前旅游管理专业课程一般被分为通识课程、专业课程、实践课程与创新能力培养课程等模块。在设置课程体系时,为方便知识的构建、组织与传播,采用“旅游+”课程叠加模式。此种模式简单、易操作,但却忽略“旅游”专业核心以及学生毕业后的岗位需求,旅游管理专业课程体系沦为经济、管理、地理、文化、社会、心理等专业课程的“大杂烩”,缺乏行业企业调研与专业特色。鉴于此,应组织高水平的旅游管理专业教学团队,依据旅游管理专业人才培养定位,通过行业企业调研,理清培养人才就业岗位职业成长线,开展基于“岗位胜任能力”模式或者“基于工作过程导向”模式的课程体系设置研究与课程开发,将旅游管理专业课程真正建立在“岗位”上,科学合理设置课程模块、学时比重等,构建行业职业能力需求导向的专业性课程体系。

(三)拓宽教材编写主体,加强专业课程教材建设

在专业性课程体系建设基础之上,依托专业特色,改变传统教材建设编写滞后性、片面性等问题,通过引入行业、企业专家与学生主体,让其参与到课程教材建设过程中,真正了解行业、企业以及岗位职业能力的需求情况,以及本门课程的前沿动态与需求变化,充分掌握学生学习基础、学习兴趣与对于各种知识点的接受程度,使教材建设能够做到编前体现三方需求,编中与时俱进,编后取得实效。

(四)加大校企合作力度,提高课程实践教学比重

旅游管理专业是一门应用性较强的专业。增强旅游管理专业课程设置与行业职业能力需求的对接,需开展深度校企合作。为此,可借鉴国内外同类优秀院校的办学经验,开展“政、校、企”三方深度双向合作,实现校企资源共享、优势互补。如:浙江大学旅游管理专业符合学生个性化发展需求的“3+1”人才培养模式。学生在校学习三年,完成全部所需学分,第四年采取“定制”培养方式,按照学生个性化发展需求,将需要走向社会的学生集中安排到旅游相关行业企业开展实习。在校企合作人才培养过程中,应根据课程设置和教学目标把课堂搬入到企业中进行实践教学,切实加强学生的实习实训环节和能力培养。