公众对森林结构属性的偏好研究进展

罗 芬,李雪丽,魏思远

(1.中南林业科技大学 旅游学院,湖南 长沙 410004;2.中南林业科技大学 风景园林学院,湖南 长沙410004)

森林旅游是森林继木材收获、林下经济外的第三大利用方式,正在成为各国林业支柱产业。以美国为例,2000年美国森林服务项目为其国内生产总值创造了1 307亿美元的增加值,约占其国内生产总值的2%;其中以游憩、运动为主的森林旅游收入达978亿美元,约占全部森林服务项目产值的75%,稳坐美国林业收入头把交椅。在中国,2017年中国森林旅游游客量达13.9亿人次,约占国内旅游总人数的28%;森林旅游直接收入为1 400亿元,创造社会综合产值11 500亿元,约占全国林业总产值的17%。当前,中国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,体现在森林旅游上,即森林旅游产品供给与游客消费需求升级之间的矛盾。当前研究将森林作为一个整体,森林旅游产品以森林资源为基础,仅涵盖 “树木”亚类下的 “林地、丛树和独树”3个基本类型[1];强调森林的整体性景观,但忽略其内部结构属性,公众从 “种树” “砍树”到 “看树” “看生态”的转变需求无法满足;强调森林空间的自然性,忽略人类利用与森林互动的社会性[2],森林旅游从 “林木生产空间”向旅游消费空间的转变无法实现;公众对森林水平空间(如树种类型、林分密度、树间距等)、垂直空间(地被物高低、枝下高等)、全空间(如颜色、光线等)等森林结构属性偏好存在差异性,如何对接好旅游活动和公众审美偏好是森林结构属性研究的重要问题之一。传统的森林结构主要以林木生产、维护生物多样性为主,凸显人与森林的自然互动。随着人与森林社会互动的逐渐增加,森林观赏价值及游憩价值应得到更多关注,而从森林游憩视角出发对森林结构属性公众偏好的系统性研究甚少。因此,开展森林结构属性的公众偏好研究,并以此为基础构建森林结构属性旅游吸引物框架,不仅具有一定的理论创新价值,同时也为解决森林旅游产品供给侧矛盾提供新的思路。

1 研究概况

以 “forest structure attribute” “public preference”与 “林内景观(国内研究者也称其为森林结构属性景观)”为关键词,分别在Science Direct与中国知网数据库进行文献检索,共检索到论文168篇;以手工方式对获取文献的摘要与内容查阅后,最终确定相关外文文献87篇、中文文献26篇。

研究发现,国外对森林结构属性的研究可分为3个阶段。20世纪60年代开始,人们认识到森林多种功能的重要性,开始关注森林游憩与景观价值, “森林的外观比以往任何时候都更受关注”[3],良好的森林经营足以营造森林美景[4]。对美国、英国和爱尔兰的调查发现,游憩在森林利用中以每年20%的速度增长;美景度评估法(SBE)[5]的提出使森林结构属性的公众偏好研究受到关注。20世纪90年代,“森林与人类未来发展”成为林业研究的重要议题,1992年提出的可持续发展理论使 “森林可持续经营”成为各国林业的奋斗目标;在此背景下,以游憩为目的的森林管理、森林景观评价研究得到了快速发展[6]。自2009年第13届世界林业大会提出 “森林在人类发展中发挥着至关重要的平衡作用”议题后,对森林结构属性的研究转向关注公众偏好、不同区域公众偏好的差异及原因[7-8]等,同时旅游基础设施水平和距离森林的远近等人类与森林社会互动[8]的属性也纳入了森林结构属性的研究范围。

国内关于 “森林结构”的研究主要以维持森林生态系统的完整性和保护生物多样性为目标,涵盖森林群落结构、森林结构特征因子(树种组成结构、郁闭度结构、林种结构、起源结构、龄组结构等)[9]、林分空间结构、非空间结构及结构化森林经营[10-11]等内容。20世纪80年代开始,风景林的动态及经营[12]、风景区森林景观评价[13]、风景林美学评价[14]等成果相继出版;进入21世纪后,在森林经理、森林培育、风景园林、城市林业等专业研究者的带领下,森林景观经营技术[11-12]、森林美学、林内景观质量评价[18-20]等议题受到关注,角尺度、大小比数、树种分隔程度等空间测度指数被引入森林景观评价模型中[21]。目前,研究者们认为森林美景评价应将需求因子(如对绿色空间、城市森林和公园的偏好)与供给因子(森林的生理物理特性、社会需求)相结合[22],同时也要将社会特性(社会价值、心理需求、森林偏好)和森林的物理特性(距离的远近、森林特性、森林状态)相结合[23]。

就研究方法而言,国外对森林结构属性偏好研究的常用方法是美景度评估法(SBE),选择实验评价法[8]、 德尔菲法[7]、 语义分析法[24]、 景观图像素描法[25]等也使用广泛, 部分研究以森林结构属性偏好研究为基础,借助非市场资源价值评价技术评估游憩者的支付意愿。国内主要以层次分析法(AHP)[26]、美景度评估法[27]、网络分析法(ANP)[28]等构建林内景观评价体系或进行林内景观质量评估。

受研究目的、视角影响,不同研究者对森林结构定义不同;本研究从人与森林社会互动的视角出发,将森林结构属性定义为 “以林分为单位、以乔木为主体,森林植被、环境和人类活动的共同构成体及其状态”。

2 森林结构属性的公众偏好

2.1 树种

受公众文化、地理区域、语境和主观期望的影响,不同环境中公众对树种偏好程度不同[29];事实上,可视性、林分中的光线和分层、公众观赏习惯等因素[7],很大程度上决定了人们对树种组合的偏好。混交林最受欢迎,其次是阔叶林,然后是针叶林[30]。风景混交林的美景度比纯林高[16],原因在于“混交型”格局能表现出色彩和层次的对比,形式自然活泼[31]; “单一型”格局缺少变化,没有充分的对比衬托,因而美景度相对次之; “斑块型”最差,主要是 “斑块型”格局缺乏自然的美感。

研究表明:在不采伐的情况下,成熟林与老龄林的美景度最高;对成熟林来说,增加基面积(basal area)可以增加美景度,800~900株·hm-2的丛林密度下美景度更高。在夏季,与针叶林相比,公众更偏好于落叶林;在冬季,可能是受到 “圣诞卡”效应的影响,公众对常绿树种的支付意愿更高。总的说来,公众对森林年龄、观赏季节的偏好主要受树龄的影响[32-33]。

不同国家公众对树型偏好存在一定的差异。在美国,人们喜欢与生产、栖息地相关的伸展型、球状和相思树状的树[34];在土耳其,人们倾向于选择金字塔型的树木;中国的公众则认为,树干形态以 “通直”干形最好, “弯曲”干形最差[18]。如果金字塔型的树木代表针叶树,不规则形状的树木代表阔叶树,则会发现具体的城市环境中人们更偏好混合林分[35]。

在挪威,近60%的受访者不希望周围森林中有外来树种,因此那里的森林几乎都是当地树种。国内研究指出:在配置植物时实行针叶树与阔叶树相结合,乔、灌、草相结合,速生树与慢生树相结合,乡土树种与引进树种相结合的配置惯例。事实上,能识别国外和国内树种差异的人较少,因而也难以识别其是否为外来物种[40]。

2.2 树的大小

树的大小是森林游憩价值中最重要的属性,直接影响公众的游憩选择。高大树木的存在是形成理想林内景观的基础[17,21],公众对森林的偏好随着树龄(或尺寸)的变化而变化[36]。在荷兰,林分年龄变化是影响森林游憩价值的重要因素;在法国,77.2%的家庭偏好异龄林[40]。森林视觉美学中大树一般占主导地位,通过直径、树高、林分密度[29]发挥其积极影响。一般来说,小树会降低美景度[18,37],树木直径越大,美景度越高。林分平均直径小于10 cm时,美景度与直径正相关,直径为10~18 cm时,美景度变化不明显,超过18 cm后美景度快速上升[27]。树的大小与林分密度密切相关[29],在林分密度小的森林中,大树对游憩价值的提升效果尤为突出[38]。

2.3 林木空间分布变化

林木垂直空间分布变化表现为树木垂直结构多样性。研究显示,英国公众 “喜欢不同高度的树”“喜欢高度差不多的树” “都喜欢” “都不喜欢”的比例分别为74.8%,9.9%,14.7%和0.7%[39]。灌丛和下层植被使林内景观更加美观[41],树冠饱满且大的乔木美景度高于冠幅较小的乔木[33]。对北欧地区树木垂直结构多样性的研究表明:小树的观赏价值低,但如果有2层冠层,那么小树会被认为很好看[42-43]。由此可见,树高呈现变化更受欢迎,树冠出现分层对美景度有积极影响。

林木水平空间分布变化表现为树间距、丛生和散生。相比规整树间距的人工林,公众更喜欢不规则树间距的天然林[44];其排列方式以 “自由式”为好, “规则式”次之, “丛状”最差[18];也有研究认为:均匀分布的林分更受欢迎[21]。视觉偏好研究表明:人们更喜欢零散分布的散生树种[45],开阔草地的聚集分布在提高林内美景度上很有用[46]。同时,公众对稠密丛生的林分偏好程度较低[47-48],但松树林却相反[49]。

2.4 采伐与林木覆盖范围

不同的采伐方式对美景度影响不同。小块状皆伐优于较大面积的皆伐,略优于带状皆伐,但比渐伐和局部采伐(分期采伐)吸引力小[29]。与上层疏伐相比,下层疏伐更让人赏心悦目[50]。美景度研究发现:皆伐、更新伐、首次商业性采伐、种子林分疏伐、后伐、薪炭林采伐到幼龄林,森林美景度的评分呈逐步增高趋势[50]。从采伐规模来看,树木被砍伐的比例越大,其美景度越低[52]。公众偏好皆伐规模小、且生长有灌丛、孤立木或大树的地区[53]。调查发现,英国公众对皆伐面积大的区域支付意愿是8.33英镑,皆伐面积小的区域支付意愿是13.18英镑,大部分森林游客认为大量皆伐是消极的[40]。

对不同程度的皆伐美景度调查发现,100%的皆伐被认为是最丑的;皆伐后由保留树、幼苗树和庇护树组成的覆盖物会提高森林游憩价值。保留采种树通常会提升公众对该地的印象,有益于维护生物多样性[51],是游客可接受皆伐的方式之一[24,54]。经过择伐且保留倒木的混交林比无倒木的同类混交林有更强的景观吸引力[55],保留较大比重的林木比全部保留更能提升森林美景度[56]。不同树木组合,树木与田野、草地、水等元素组合比单树种、单景观更受欢迎[43];展示田园风光和具有阔叶树的林地照片在所有景观类型中受欢迎程度最高[57]。在林分结构的生活组合中,乔灌草型和乔草型林分美景度较高[58],同时造林地自身的状况比造林树种更重要。对5幅 “营林情景图像”的研究发现, “皆伐”类似于集约化农业, “无造林”类似于1950年代土地的 “传统”状况, “略有造林” “主要是森林”与 “完全是森林”等情景则显示了 “当前”状况,而 “略有造林”是最优选择,其次是 “主要是森林” “无造林”。由此认为公众偏好中等程度改造的森林[59]。

伐除树木是降低美景度的主要因素,而减轻木材采伐负面影响最有效的方式是移除它们[29];林内枯落物堆积也会影响森林美景度,但是粉碎后均匀的分布会产生积极影响[16]。另外,采伐迹地也会对公众偏好产生较大的消极影响,但是可以通过地面植被的再生长得到有效改变[52]。实际上,林木覆盖最佳范围很大程度上取决于该林分与整体森林之间的空间关系[7]。

2.5 地被物、枯树倒木

地被物、阻挡视线的灌丛、幼苗都会影响森林的美景度[56]。研究表明:林下灌草的覆盖度高有利于提高公众喜好度,但过于稠密的灌木层可能会让公众产生 “景观显得过于荒凉” “严重阻碍视线” “林内可及性差”等感觉[18]。不同草本高度对森林美景度影响也不相同,基本趋势是草本高度越高,美景度越大[28]。因此认为,对比土壤裸露、被破坏的森林,有地被植物覆盖的森林美景度评估更高[24,30,53]。在广阔的成熟林分内,公众对地被植物中的花卉有较高期望值;一些不太具有吸引力的植被,如英国荆棘Caragana frutex,尽管林内可视性较好,仍会被认为具有负面影响[40]。总之,就美景度而言,地被物优于裸地,当然地被植物的种类选择也非常重要。

早先调查显示,环境保护主义者和生物教育专业的人对枯树持积极态度,而其他人则希望移除这些元素,来自农村和城市的游客都不喜欢枯树,受过高等教育的年轻男性更容易接受枯树[36];多数中国受访者认为林内枯树倒木对景观有较大的消极作用[18]。对森林美学而言,枯树被认为是消极的,但是对于了解森林、主张环境保护的人来说,适度的枯树是可以接受的[62]。相比普通人群,那些年龄较大、受过高等教育或经常访问森林的公众更能接受枯树和倒木,也更理解森林的生态化管理[43]。随着公众对枯树生物多样性意义的理解深入,对枯树的态度也在逐渐转变[29]。对于国家公园中的枯树,当前数据显示68%的受访者表示接受[60]。对信息供给增加影响寒温带针叶林枯树公众偏好的研究发现,在原始照片、附加文字的照片和经过图像技术处理的照片等3种情景下,公众对经过图像处理的照片评分更高,因而增加枯树生态学意义的信息对公众评分有显著影响,但增加社会经济信息对公众评分影响不显著[61]。另外,枯倒木数量及枯落物也可作为森林健康的评价指标[18,28]。对枯树、倒木的偏好还取决于公众所处的森林环境与其期望值。随着公众对枯树的了解不断加深,对其接受和偏好程度都会提升[63]。

2.6 可视性

在林分内部结构上,林分内部结构多样被认为是 “自然”或 “天然”的象征,但就美景度而言,这样的结构降低了林内可视性,抵消了森林的 “自然性”效应[7]。当林内可视性为40~50 m时,景观价值达到最高[64],这也是人们更喜欢开放林地和柱廊式森林的原因[62]。与此同时,尽管森林的 “封闭感”通常使人感到恐惧和焦虑,但也有人认为这种封闭感营造了神秘感,是这些人欣赏林地的原因;从理论层面看,人们更偏好无阻碍地进入森林并进行林内探索[75]。研究表明:大多数居民认为萌生林阻挡了公众视觉的可进入性,因而 “最不喜欢未经管理的森林”[43];英国的研究表明,开放式林地提供了更加多变的环境[66],在可视性上优于郁闭度高的林地;林地郁闭度越大美景度越高,郁闭度在0.8时林内美景度最高, 然后逐步降低[16,28]。

在林分密度、下层植被密度上,不论树种类型,年轻、密集林分的公众偏好程度较低[42,50]。研究认为:风景林美景度值随密度的降低而提高[16],以幼林为主的林分,其美景度与林分密度呈负相关[29],在城市游憩吸引物上表现显著[37,67]。 森林中下层植被的存在会增加美景度[46,64,68], 但下层植被太密集会降低可视性,这意味着存在最佳密度[63]。研究发现:胸径3~13 cm的森林,当林分密度为2 840株·hm-2时,林分美景度最大[63]。

在采伐方式上,研究发现疏伐会提高森林的可视性[51],从而增加公众美学感知[29]。疏伐的美学效果与设计、林分情况及时间有关[52];中等密度林分通常优于低密度或高密度林分,主要是因为中等密度林分的可视性强,是森林健康和良好管理的象征。尽管林分光线的通透可见对美景度有一定影响,但是不显著。

2.7 林缘的自然性

开阔景观中林缘形状对公众森林体验相当重要。城市绿地的碎片化分布使森林与房屋建筑紧密关联,林缘是房屋建筑进入森林的象征,被认为是令人愉快的景象[62]。由混合灌丛(矮树)和具有良好生态与美学价值的树种组成的林缘可为公众提供更好的视觉体验[63]。

对林缘 “自然性”的偏好表明人们更喜欢管理过的森林,是人们对不同管理强度下森林偏好差异的反映[7]。而对于 “管理”与 “非管理”森林的偏好则没有明确的分界线,除非是 “经过管理的森林”被严重破坏[63]。人们偏好 “人类干涉管理的森林”是因为此类森林干净,美学价值、安全性以及可进入性相对较高。但同时发现,相比与景观特征、地方感原真性高的森林[56],公众对 “高度干涉”的森林偏好程度普遍低[40]。

2.8 沿森林小径行走时的林分变化

沿道路小径的风景具有重要的美学价值,人们可以从变化的林分中获得更多游憩与美学享受[29]。物种多样性对森林景观效果中的树种组成和色调具有正效应,物种多样性越高,树种组成和色调越丰富,森林景观效果越好[19],但单一颜色的森林景观(如红叶)也是重要的旅游吸引物[15]。对远足小径景观变化的研究发现:多种视觉变化的森林小径适合于开展露天活动,较少视觉变化的小径则更适合于慢跑[69];但不管怎样,沿途风景的变换能令人更愉快。

3 森林结构属性旅游吸引物框架构建

研究发现:公众对森林结构属性偏好呈现如下特征:(1)公众一般喜欢大树,偏好垂直分层更丰富的森林,喜欢林地面积大、树间距不规则、林内可视性较好、有地被物覆盖、树种类型多样的森林。(2)干扰不显著的森林,采伐后采取一些措施来使其看起来自然的森林,更容易得到公众的好感。(3)公众对枯树倒木的偏好受公众年龄、性别、受教育程度,以及是否具有解说信息等因素的影响。(4)公众喜欢景观变换带来的跳跃感,同时向往自然型的林缘,因而偏好林分多样性高的森林。(5)公众对森林结构属性的偏好不局限于单个的森林结构属性,多个森林结构属性形成的景观组合是吸引其走进森林的重要因素。

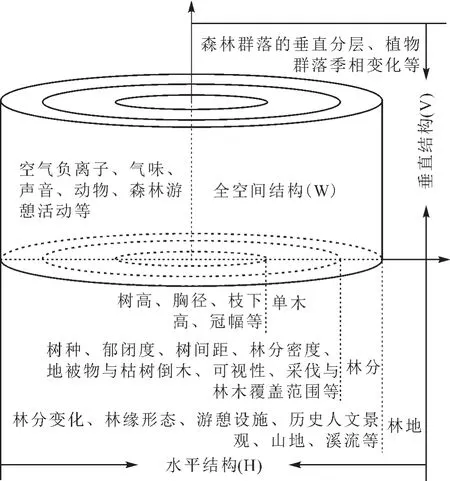

现有对森林结构属性偏好的研究缺乏整体性,亟待建立起将地理学(水平方向)与生态学(垂直方向)结合的立体框架[70],从而指导基于森林结构属性的林内游憩吸引物体系的构建。从水平方向看,林内到林地及林外空间的变化,可分为单木、林分、林地3个尺度。单木尺度上,森林结构属性主要是每木检尺中的树高、胸径、枝下高、冠幅等测树因子。林分尺度上,森林结构属性主要包括树种变化、影响林内采光度的郁闭度、影响林内可视性的树间距及林分密度、影响林内整洁度的枯落物数量[40]。林地尺度则包括沿森林小径行走时的林分变化、林缘形态、林内游憩设施[8]、历史人文景观[31],也包括促使森林保持健康的山地和溪流。旅游基础设施水平与人距离森林的远近体现了人们对森林的可进入性以及因距离而产生的对森林的感知差异,在空间尺度上属于森林外部,可暂缓纳入森林结构属性偏好的指标范畴。从垂直方向看,该体系主要是根据森林群落的垂直结构进行划分,如森林群落的垂直分层(地被层-草本层-灌木层-下木层-林冠层)[71]、 植物群落季相变化[50]等。

研究表明: 空气负离子[81]、 声音[82](树叶、 溪流、 鸟叫虫鸣等)、 色彩[73](动植物及环境中的景观色彩组合、色叶树的搭配)、气味(花香、树叶气味、草香等)、动物、森林游憩活动[7,40]等也是重要的林内旅游吸引物。这些吸引物具有流动性和移动性,且在垂直或水平结构上特征不明显,建议将这些属性命名为全空间结构属性。基于以上论述,含水平、垂直和全空间尺度森林结构属性的三维林内吸引物框架体系可用图1表示。

4 展望

4.1 理解森林价值变化对森林结构吸引物开发的影响研究

人类对森林的利用呈现从 “木材永续利用”、“森林多功能利用及社会林业”到 “森林可持续发展”的理论发展脉络;在此背景下,森林旅游从无到有,从边缘到主体,在森林多功能利用与可持续发展中的地位不断提升。当前,森林已经成为满足人民群众日益增长的对美好生活需求及生态公共产品供给的战略空间,对森林价值的评价应从直接观光的森林(森林观光等)转向游憩活动发展场所的森林(登山、骑行、露营等)和生态公共产品供给的森林(自然教育、森林康养等),因此,森林作为生态公共产品的战略定位,将科学指引基于森林结构属性的林内旅游吸引物的发展。

图1 基于森林结构属性的林内旅游吸引物体系Figure 1 Inter-forest tourism attraction system based on forest structure attributes

4.2 构建全面的森林结构属性旅游吸引物体系的研究

现有研究成果探索性构建了以森林结构属性的水平结构、垂直结构与全空间结构为基础的林内旅游吸引物体系的基本框架,但仍然需要对该框架的水平、垂直与全空间结构等具体指标进行深入研究。以垂直结构为例,如热带雨林四大奇观之一的 “板根现象”,在一些特定树种之中存在着相邻的最高层树冠并不交叉重叠的树冠羞避(crown shyness)现象等,都是重要的林内吸引物。因此,这些属性如何以适当的方式纳入林内旅游吸引物体系值得思考。

4.3 深化森林结构属性公众偏好指标与影响因素的研究

不同地域公众对森林结构属性的偏好存在差异。可以尝试以某一类型森林为对象,就其水平与垂直结构属性的偏好差异进行研究,再逐步扩大到多个森林类型与水平、垂直和全空间结构属性的偏好程度比较。从基于 “人-地-环境”森林结构属性公众偏好影响因素看,社会人口学特征、地理区域、人类活动及情境环境等因素都会影响公众对森林结构属性的偏好。开展不同地区、不同国籍公众对森林结构属性的偏好差异对比研究,有助于深层次认识影响公众对森林结构属性偏好因素,为林内森林旅游吸引物的建设提供更加全面的指导。

4.4 创新森林结构属性公众偏好科学方法的研究

森林结构属性偏好研究方法的差异会导致其偏好评价结果呈现不同。如受访者对照片的判断与其在现实场景中的判断不同,看法和体验受其经验或其他感官知觉(嗅觉、风、降雨、阳光等)的影响。因此有必要进一步探索森林结构属性偏好的研究方法,借鉴不同学科的研究成果,尝试从人类学、社会学及符号学等视角构建理论模型,借鉴非市场资源价值评估森林结构属性公众偏好的定量研究,如条件价值评估法(CVM)、选择实验法(CE)等,将定量与定性研究相结合。

4.5 统筹森林 “全空间”结构属性框架的研究

既关心公众对森林林内结构属性(个体、林分的空间尺度)偏好的感知,又关注林外(景观、生态系统的空间尺度)偏好的感知,实现两者在空间尺度的统一,探索构建森林从个体到生态系统的森林旅游吸引物框架体系,是今后研究值得思考的方向。森林 “全空间”体系应该是森林生理物理特性与社会文化因子相结合、林内与林外因子相结合、空间属性与时间变化(包括日变化、季相变化、生长变化、树种更替变化等)相结合的完整体系。因此,开展多科学、跨学科的合理性研究具有重要的意义。