改性纤维编织网增强混凝土加固钢筋混凝土柱抗震性能

尹世平,李 耀,刘 鸣,杨 扬

(1.中国矿业大学 深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,江苏 徐州 221116;2.中国矿业大学 江苏省土木工程环境灾变与结构可靠性重点实验室,江苏 徐州 221116)

纤维编织网增强混凝土(textile reinforced concrete,TRC)由碳玻混编纤维编织网和细粒混凝土组成,是一种新型的水泥基复合材料.TRC具有限裂效果好、承载能力高等优点[1-2],且在用于修复加固时基本不改变构件的尺寸[3-5],因此国内外学者对其加固性能展开了一系列的相关研究.

Ortlepp等[6]研究了柱截面对TRC加固钢筋混凝土(reinforced concrete,RC)柱的约束效果的影响,试验结果表明,随着柱截面越接近圆形,TRC加固柱的轴心受压承载能力提高越高.Bournas等[7]通过试验研究了TRM(textile reinforced mortar,织物增强砂浆)加固承载力不足的钢筋混凝土柱的抗震性能,结果表明,TRM通过延缓塑性铰区钢筋的屈服并减少搭接钢筋的黏结滑移,可以大幅度提高柱的变形能力和耗能能力.Al-Salloum等[8]对5个抗震不足的梁柱边节点进行水平往复荷载作用下的拟静力试验,试验结果表明,TRM加固可以有效地提高抗震不足的梁柱节点的抗剪强度和延性,其效果与FRP(fiber reinforced polymer/plastic,纤维增强复合材料)相当,并且具有较好的耗能能力.Alhaddad等[9]对TRC加固的外部梁柱节点在模拟地震荷载下进行了试验,并与基于非线性有限元分析提出的预测模型进行对比,结果表明,文中提出的模型能够很好地预测出TRC加固试件在地震荷载作用下的反应.Yin等[10]研究了加固锈蚀后的RC柱的抗震性能,结果表明,不同锈蚀环境下,TRC对锈蚀率大的试件约束效率更高;先加固后锈蚀的加固方式要优于先锈蚀后加固的加固方式;TRC加固能够比较有效地提高锈蚀环境下RC柱的抗震能力.

此外,梁兴文等[11]、Shafiq等[12]和韩建平等[13]研究表明,在混凝土中掺入体积适量的短切纤维后,混凝土的延性得到提高.这是目前改善混凝土结构构件抗震性能的可选措施之一.

综上可知,TRC加固RC柱抗震性能的研究较少,且短切纤维对结构构件抗震性能有良好的改善作用.因此,本文从不同PVA(polyvinyl alcohol,聚乙烯醇)纤维掺量和截面形式两个方面,展开TRC加固RC柱抗震性能的研究.

1 试验概况

1.1 试验设计

试验中共设计制作7根钢筋混凝土柱.其中,1根未加固方柱作为对比柱,1根圆柱,1根矩形柱,其余4根均为方柱.试件中圆柱直径300 mm,矩形柱截面尺寸为250 mm×300 mm,其余方柱柱身截面尺寸均为300 mm×300 mm,所有柱的剪跨比均为3.8,柱的总高度为1 740 mm.选用纵筋直径为14 mm,选用箍筋直径为8 mm.为防止试验过程中柱根部与底座交界处因变形过于集中,导致试件过早发生破坏并影响理论分析,距柱根部100 mm范围内采取箍筋加密,间距为50 mm.试件具体几何尺寸及配筋如图1所示.试件基本参数见表1,表中C1为文献[3]中的试件.

图1 试件尺寸及配筋详图(单位:mm)Fig.1Specimen size and reinforcement detailings (unit:mm)

表1 试件基本参数Tab.1 Basic parameters of specimens

1.2 加固方案

首先,对柱根部高度600 mm范围的柱身进行人工凿毛处理;其次,用水湿润柱身,并清洗表面浮灰及杂质;再次,在加固区域柱身表面均匀涂抹细粒混凝土2~3 mm,细粒混凝土在搅拌过程中已掺入PVA纤维;然后,将浸过水泥净浆的纤维编织网环裹在柱身表面,保持纤维编织网碳纤维束与径向平行;最后,在纤维编织网表面均匀涂抹1层细粒混凝土,完成1层加固.重复以上步骤完成2层加固.

1.3 材料选用

1.3.1混凝土

试验中试件浇筑均采用商品混凝土,设计强度等级为C40,养护28 d后测得标准立方体试块抗压强度为42.1 MPa.

1.3.2钢筋

试验中钢筋采用C14和A8,并对钢筋的屈服强度、抗拉强度及延伸率进行测试,其主要力学性能指标见表2.表中,fy为钢筋屈服强度;fu为钢筋抗拉强度;δ为钢筋伸长率.

1.3.3纤维编织网

纤维编织网由碳玻纤维束混编而成,其中碳纤维束用于增强方向,玻璃纤维束默认只起固定作用,纤维束的尺寸间距为10 mm×10 mm.纤维编织网具体见图2,其力学性能见表3.

表2 钢筋力学性能指标Tab.2 Mechanical properties of steel bars

1.3.4细粒混凝土

TRC基体中使用的细粒混凝土主要由水泥、粉煤灰、硅灰和细骨料组成,其实验室配合比见表4.细粒混凝土养护28 d后测得抗压强度为52.5 MPa.

图2 纤维编织网Fig.2 Textiles

表3 纤维编织网力学性能Tab.3 Mechanical properties of textiles

1.3.5PVA纤维

试验中采用的PVA纤维由日本可乐丽公司生产,其力学性能见表5.

表4 细粒混凝土配合比Tab.4 Mixing proportions of fine grained concrete kg·m-3

表5 PVA纤维的力学及几何参数Tab.5 Properties and geometric parameters of PVA

1.4 加载方案及测试内容

本试验采用MTS电液伺服加载系统进行加载.水平方向采用100 t水平作动器加载,竖向轴力采用带有导轨的100 t作动器施加,保证了试验过程中施加的轴向力基本不变.试验装置如图3所示.

在施加低周往复荷载前,先施加一定轴向力进行试压以消除试验误差,然后再将轴向力施加至预定值,待施加轴力经过一定时间保持不变后开始试验.试验过程中采用力-位移混合加载机制[14],试件屈服前采用力控制,循环1 次.试件屈服后改为位移控制,每级位移增加1倍的屈服位移,循环 3 次.当试件的水平荷载下降至峰值荷载的85% 时,试验结束.

图3 试验加载装置Fig.3 Test setup

试验中主要测试柱加载点处水平力、水平位移、柱底座水平位移以及柱根部附近纵筋应变.位移计编号为 1~2,应变片测点编号为S1~S12,详见图4.以上数据采用 DH3816 静态设备实时采集,裂缝发展使用裂缝宽度观测仪观测,精度为 0.02 mm.

图4 测点布置图Fig.4 Layout of measuring point

2 试验结果与分析

2.1 破坏过程

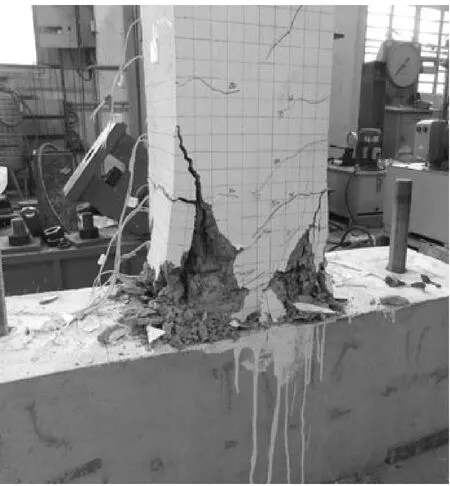

2.1.1试件C1

试件C1在水平荷载P= 36 kN时,距柱根部约260 mm和420 mm处产生水平裂缝,长度约为200 mm,缝宽0.04 mm.当P= 92 kN时,柱根部200 mm高度内的钢筋应变达到屈服应变,水平裂缝沿整个截面发生贯通现象,最大缝宽0.54 mm,试件进入位移控制阶段.当加载至2Δy(Δy为试件的屈服位移)的第1次循环时,水平荷载达到峰值点,裂缝数量增多,缝宽增大,混凝土保护层剥落,尤其是柱根部混凝土发生大面积压碎现象.最后加载至3Δy时,柱身塑性铰区域的混凝土压碎,箍筋外鼓,承载力迅速下降,试验结束.

2.1.2试件C2

在水平荷载P=72 kN时,距柱根部250 mm范围内,柱角两侧出现了多条水平裂缝,缝宽0.02 mm,裂缝最大长度约50 mm,与未加固试件C1相比,试件C2的开裂荷载明显提高.继续施加荷载,原有裂缝继续发展,几乎没有新的水平裂缝产生.在水平荷载达到108 kN时,水平裂缝增多,并出现沿柱面的贯通裂缝,试件屈服.位移加载控制后,水平裂缝继续发展,数量增多,TRC加固层表面有少量剥落,并伴有纤维编织网轻微断裂声.最后加载至4Δy时,柱塑性铰区部分TRC加固层与老混凝土剥离,内部混凝土有轻微压碎现象,试件承载力下降至峰值荷载的85%,试验结束.

2.1.3试件C3

试件C3的开裂荷载为96 kN,与试件C2相比,亦有明显提高.首条水平裂缝距柱根部约170 mm,裂缝宽度0.04 mm,裂缝长度约50 mm.继续增加荷载,裂缝发展缓慢.在水平荷载达到112 kN时,试件屈服,进入位移控制阶段.当加载至2Δy时,柱两侧面出现大量细微斜裂缝,原有水平裂缝进一步发展,同时柱角附近出现少量竖向裂缝;继续加载,柱面产生少量细小微裂缝,原有竖向裂缝继续发展.加载至4Δy时,试件承载力下降,试验结束.

2.1.4试件C4

在水平荷载P=94 kN时,在距柱根部140 mm和150 mm处各出现1条水平裂缝,缝宽均为0.04 mm;水平荷载为96 kN时,在140 mm高度处水平裂缝沿柱面贯通.随着荷载的增加,柱面出现少量细微裂缝,原有裂缝继续发展,裂缝宽度增加.当水平荷载P=116 kN时,试件屈服,试验加载进入位移控制.当加载至2Δy时,能够听到轻微的纤维编织网断裂的声音,柱面不再产生新的裂缝,原有裂缝继续发展;当加载至4Δy时,柱角处纤维网断裂,TRC加固层与老混凝土剥离,内部混凝土被压碎,试件承载力降至峰值荷载的85%,试验结束.

2.1.5试件C5

在水平荷载P=92 kN时,出现首条水平裂缝,裂缝宽度0.10 mm,高度约120 mm.随着继续加载,裂缝数量明显增加,且裂缝长度均较长,原有裂缝继续发展.当水平荷载P=100 kN时,柱面出现大量微裂缝,后期加载过程中也不会继续发展;同时,试件屈服,试验进入位移控制阶段.当加载至Δy时,荷载控制阶段产生的不连续裂缝逐渐连接起来形成了主裂缝;加载至2Δy时,柱面出现大量裂缝且长度较长,甚至产生贯通柱面的水平裂缝,柱根部也产生少量竖向细微裂缝.最后加载至4Δy时,试件TRC加固层起皮,有被压溃的趋势,试件水平荷载承载力下降较快,试验结束.

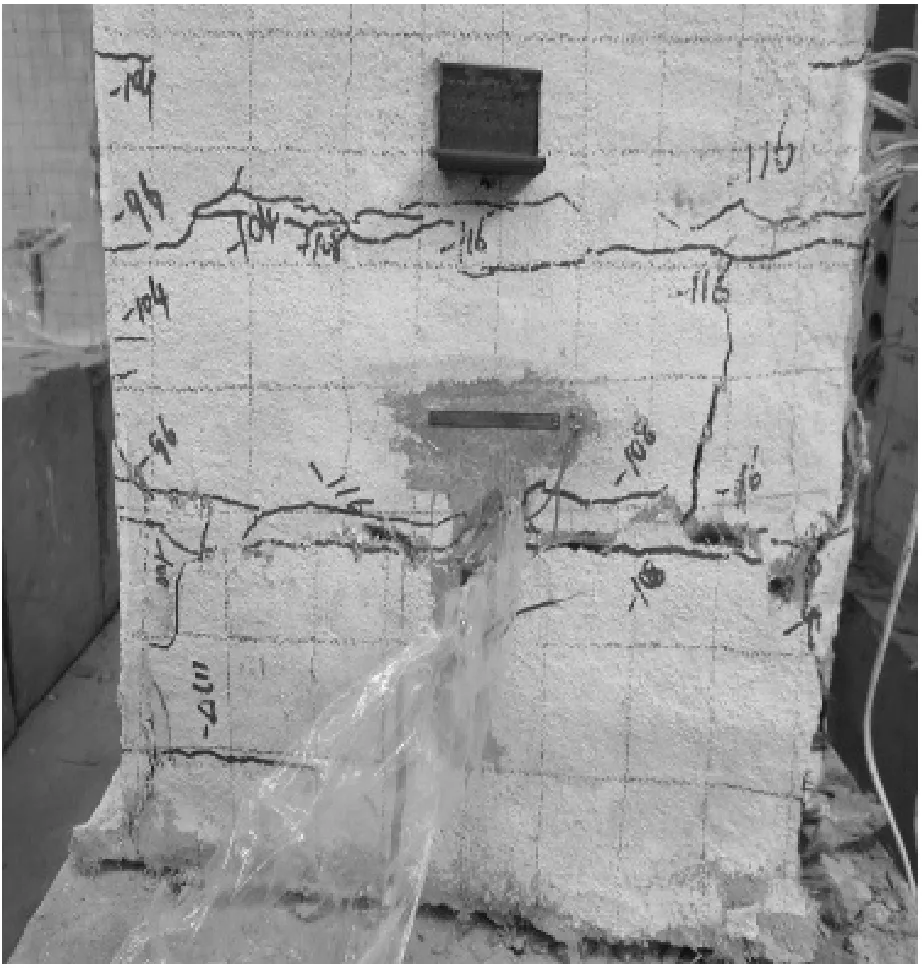

2.1.6试件C6

当水平荷载P=68 kN时,试件C6在距柱根部70 mm处出现首条裂缝,缝宽0.04 mm,同时试件屈服.随着加载位移增大,圆柱面形成多条环形裂缝.与试件C3相比,试件C6裂缝位置较高,破坏范围较大.当加载至4Δy时,细小裂纹逐渐发展形成大面积的表层砂浆剥落,能够听到轻微纤维编织网断裂的声音,此时试件承载力达到最大值.位移循环至8Δy时,承载力降低至峰值荷载的85%以下,试验结束.

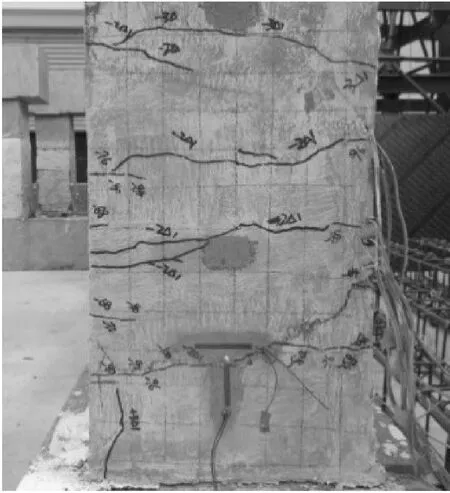

2.1.7试件C7

在水平荷载P=64 kN时,在距柱根部140 mm和210 mm处同时出现2条裂缝,裂缝产生位置也高于试件C3.当水平荷载P=104 kN时,钢筋屈服,由于TRC加固层的约束作用,当加载至2Δy的第1次循环时才开始出现贯通裂缝,同时柱根部边缘处出现少量竖向裂缝.当位移循环达到3Δy时,试件承载力开始下降,柱两侧开始出现斜向裂缝,纤维网断裂声响也逐渐变多.在4Δy的第1次循环时,距柱根部170 mm处纤维网断裂,加固层严重外鼓,柱根部混凝土压碎,此时试件承载力下降明显.当试验加载至5Δy时,柱根部TRC加固层与老混凝土分离,试件破坏.

2.2 破坏形态分析

各试件的破坏形态如图5所示.由图可知,各试件破坏均为弯曲破坏.与未加固柱C1相比,加固柱破坏程度明显较轻,内部混凝土并没有大范围的压碎现象,TRC有效地约束了内部混凝土,且加固柱的塑性铰区高度降低.

对于掺入不同体积掺量的加固柱,在加载过程中随着主裂缝的形成,在主裂缝附近会生成许多细小微裂缝,但随着纤维掺量的增加,生成微裂缝的情况也不尽相同.总体来看,在PVA纤维体积掺量为0.5%时裂缝宽度相对较小,且适当体积掺量的PVA短切纤维可以推迟裂缝出现的时间,改善TRC加固柱的裂缝发展.

对比不同截面形式的加固柱发现,圆形加固柱表面形成多条环形裂缝,无明显斜裂缝产生,而矩形加固柱侧面出现明显斜向裂缝,这说明TRC加固圆柱具有良好的弯曲破坏特征,而矩形加固柱的破坏形态不如加固圆柱和方柱.

a 试件C1

b 试件C2

c 试件C3

d 试件C4

e 试件C5

f 试件C6

g 试件C7

2.3 滞回曲线

各试件主要试验结果见表6.表中,Py为试件屈服时的水平荷载,Δy为与屈服荷载对应的水平位移,Pm为试件所能承受的最大水平荷载,Δm为与峰值点荷载对应的水平位移,Pu为试件的破坏荷载,Δu为与破坏荷载对应的水平位移.其中,屈服点的位置按Park法[15]确定,峰值荷载为整个加载过程的最大水平荷载,极限荷载为水平荷载下降至 0.85 倍峰值荷载时所对应的荷载.各试件滞回曲线关系见图6.

表6 各试件试验结果Tab.6 Test results of columns

a 试件C1

b 试件C2

c 试件C3

d 试件C4

e 试件C5

f 试件C6

g 试件C7

与试件C1相比,试件C2~C7的滞回环数量相对增多,滞回环面积增大,说明加固构件的耗能能力提高.对比试件C2~C5发现,试件C2~C4滞回曲线要比试件C5饱满,试件C5“捏缩”现象要更明显.试件C5的极限位移要小于其他加固试件,这说明当PVA纤维体积掺量较大时,试件的延性会有所降低,对试件的性能造成不利影响.分析原因认为纤维掺量增加后,纤维之间相互交叉的作用增强,提高了混凝土内部的屈服剪切应力,导致工作性能降低.

与试件C3和试件C7相比,试件C6滞回环更加密集,在位移控制阶段承载力变化幅度不大,但具有较大的变形,说明圆柱在反复荷载作用下具有良好的延性.结合表6,由图6可知,试件C3滞回曲线相对更加饱满,耗能能力大于圆柱和矩形柱.

2.4 骨架曲线

各试件的骨架曲线如图7所示.

由2.1节可知,与试件C1相比,试件C2~C5的开裂荷载分别提高100%、166.67%、161.11%和155.56%,而比较C2~C5发现,与试件C2相比,试件C3~C5的开裂荷载也都有所增加,分别提高了33.33%、30.56%和27.78%.这说明TRC加固能够约束RC柱核心混凝土,限制裂缝的发展,延迟裂缝出现的时间.此外,掺入一定量的PVA纤维后限制裂缝发展效果更加显著.这是因为PVA纤维的体积掺量在一定范围内时,纤维会阻断混凝土内部水分的散失通道,使水分不易散失,改善构件的抗裂性能.对于屈服荷载和峰值荷载,TRC加固构件有所提高,但增幅有限.

a 试件C1~C5

b 试件C3、C6、C7

由2.1节可知,试件C3、C6和C7的开裂荷载较C1也有较大幅度提高.由表6和图7b可知,与试件C6和C7相比,试件C3的屈服荷载分别提高73.88%和13.29%,峰值荷载分别提高89.02%和25.47%.这说明在配置相同纵筋的情况下,TRC加固方柱的承载能力优于圆柱和矩形柱.对于圆柱承载能力较低,分析原因认为,因截面形式的原因,圆柱混凝土受压区面积小,受拉区纵筋少于矩形柱和方形柱,且对比未加固柱可知,TRC加固层会增加试件的刚度,承担部分水平荷载,提高加固试件的峰值荷载,但增幅有限,即TRC加固层对水平峰值荷载贡献不大.

2.5 延性

由表6对比发现,与试件C2相比,未加固试件C1的位移延性系数降低了8.64%,这是因为TRC加固层本身具有良好的延性,加之与老混凝土之间黏结性能良好,改善了加固柱的延性;试件C3的位移延性系数提高了10.37%,而试件C4和C5的位移延性系数分别降低了6.05%和4.90%,这说明PVA纤维的体积掺量超过一定的范围会对TRC的力学性能产生不利影响.分析认为,在TRC基体-细粒混凝土中PVA纤维的体积掺量过大时,PVA纤维不能均匀地分散在细粒混凝土中,在掺合搅拌过程中会出现“结团”现象,导致PVA纤维和TRC基体的整体性能降低,进而影响TRC的力学性能.此外,经过比较计算,试件C6和试件C7的延性系数分别比试件C3提高了107.20%和13.26%,说明加固圆柱的延性明显优于加固方柱,但对于矩形加固柱,其延性系数大于加固方柱,这说明TRC能够更好地提高矩形柱的延性.

2.6 刚度退化

参照文献[16]中建议的折算割线刚度来分析各试件的刚度退化情况.试件相对刚度退化曲线如图8所示.其中,η为各滞回环割线刚度与屈服刚度的比值,β为峰值位移与屈服位移的比值.

由图8a可知,对未加固柱C1,其刚度退化较加固柱C2~C5更加明显,特别是初始刚度衰减程度更大;而对于加固柱,TRC加固层在试件屈服以后对RC柱核心混凝土有较好的约束作用,保证了加固柱的刚度不致退化过快,且TRC加固柱的退化曲线总长度也相对较长,说明其抗震性能较好,TRC加固RC柱的效果良好.对于加固柱C2~C5,通过对比可以发现,在试件屈服后,位移控制的第1个循环加载过程中,各试件的刚度也都有不同程度的衰减,其中试件C3的衰减速率相对较慢,说明在TRC基体中掺入适量的PVA纤维有助于延缓TRC加固柱的刚度退化,保证加固柱在大位移循环时能够有足够的变形能力.

a 试件C1~C5

b 试件C3、C6、C7

由图8b可知,在位移循环初始阶段,3种截面形式的试件刚度退化都较快,且圆柱和矩形柱退化速率大于方柱.在达到峰值荷载后,试件C3的曲线斜率要大于试件C6和试件C7的曲线斜率,即方柱的刚度退化速率较快,圆柱和矩形柱在位移循环后期刚度退化更加缓慢.这说明经过TRC加固后圆柱和矩形柱在地震中的变形能力提高.此外,圆柱在临近破坏时,曲线出现很长一段“平台”,说明圆柱具有更好的延性.

2.7 耗能能力

试件累积耗能可通过滞回曲线所包围的面积来表示,各试件耗能曲线如图9所示.

由图9a可知,随着水平位移的增加,各试件的耗能能力明显增强,且与未加固柱C1相比,加固试件C2~C5的耗能速率较大,耗能的增长幅度更大.由表6可以得出,与试件C1相比,试件C2~C5耗能能力分别提高了34.55%、35.53%、8.56%和4.15%,说明TRC加固有效提高了加固构件的耗能能力,但是随着PVA纤维体积掺量的增大,TRC加固构件的总耗能呈现出先增大后减小的趋势.这说明对于PVA纤维来说,过大的体积掺量会影响TRC的加固效果,降低TRC加固柱的抗震性能.

由图9b可知,在位移加载初期,各试件的耗能速率相差不大,说明在试件屈服前后,截面形式对试件耗能无明显影响,但是由于试件屈服判别存在误差,导致试件C3在达到屈服时就已经耗能,初始耗能大于C6和C7.结合表6可知,当试件破坏时,试件C3、C6和C7的累积耗能分别为49.70 kN·m、45.42 kN·m和33.21 kN·m,方柱的总耗能最大,圆柱其次,矩形柱最小.这说明截面形式对加固柱的累积耗能有一定的影响.

a 试件C1~C5

b 试件C3、C6、C7

3 结论

通过6根TRC加固柱和1根对比柱的低周往复加载试验,深入分析了不同PVA纤维掺量和截面形式对TRC加固柱抗震性能的影响.基于以上试验数据和分析,主要得到以下结论:

(1)TRC加固能够有效约束RC柱核心区混凝土,限制裂缝的发展,减缓构件屈服后的刚度退化速率,降低试件塑性铰区的破坏高度,改善RC柱的破坏形态.

(2)在TRC良好加固效果的基础上,PVA纤维能够进一步延迟构件裂缝出现时间,限制裂缝的发展,提高加固构件的开裂荷载和峰值荷载,增强加固构件的变形能力.

(3)当PVA纤维掺量在一定范围内时,会提高TRC的力学性能,增强TRC的加固效果,但是掺量过高后会对TRC造成不利影响.基于本文试验数据,PVA纤维体积掺量在0.5%左右时TRC加固柱的抗震性能最佳,这也为后期研究侵蚀环境下TRC基体中掺入PVA纤维加固RC构件提供了一定的理论依据.

(4)方形柱的承载能力最强,但总的来看,TRC加固圆柱的延性、屈服后刚度退化以及耗能能力均优于其他两种截面形式的TRC加固柱,其抗震性能更好.