山东文学旅游资源与“文学山东”

李领娣

(1.山东旅游职业学院,2.山东大学 历史文化学院,济南 250200)

在学界,文学地方(literary place)这一概念尚无定论,但是从基本的层面而言,是指那些“与作家或作品相关的地方”[1],在此关联中,“地方”获取并承载起丰富的社会文化意义。文学地方往往围绕作家、作品中的人物和作品背景相关的地理空间发展、生长而来,与文学文本(literary text)、文学旅游者(literary tourist)等元素互动形成文学旅游(literary tourism)实践。这些原本世俗寻常的地方藉由作家和作品的神奇力量,脱颖而出变形为具有丰厚文化价值和审美意趣的文学旅游目的地,吸引文学旅游者朝圣般的驻足凝视。山东正是这样的文学地方。钟灵毓秀、人杰地灵的山东拥有丰裕的文学遗产,这些文学遗产的文化旅游价值需要进一步梳理研究,尤其是在国内旅游产业由大众观光游向内涵式发展转型的时代语境中,整合山东文学旅游资源,将山东这一文学地方打造为文学旅游目的地,构建“文学山东”形象,具有拓展“好客山东”作为“文化圣地”这一形象内涵的重要意义。本文在概览山东文学旅游资源基础之上,结合英国文学旅游发展实践中的成功历史经验,提出建构“文学山东”的初步设想。旅游空间的建构方式之一是旅游客体真实性叠加旅游主体的想象,英国旅游学者约翰·尤瑞(John Urry)也曾在其代表作《游客凝视》一书中指出,“凝视某个地方受到个体经历和记忆的限制,受到规则和风格的制约,也受到流通的图像和文本的影响。”[2]基于山东作为文学地方的真实旅游资源,辅以多元途径激发的想象,建构“文学山东”旅游空间正是本文的基本逻辑所在。

一、山东作为文学地方:世代传承的文学旅游资源

唐朝诗人杜甫的诗句“海右此亭古,济南名士多”,是描述济南城市景观及名士文化的千古名句。在现代旅游产业高速发展的当下,“诗圣”留存的这两句名诗也被重新发掘和赋予时代意涵,幻化为大明湖历下亭和济南市文学旅游的标志性宣传话语之一。事实上,当顺延着这两句古诗将视野放宽至全省范围时会发现,自古山东名士多。从孔子(公元前551~前479年)到李清照(1084~1155年)、从蒲松龄(1640~1715年)到莫言(1955年~),两千多年来山东名士们承续文脉,为后世留下宝贵文学遗产,主要包括传诵千古的有形文字作品,例如《论语》、《李清照诗词》、《聊斋志异》、《红高粱》等,还有广布山东这片土地上的与名士相关的自然景观、人文建筑等。此外,从山东作为名士们的书写对象这一维度而言,许多非山东籍的作家也留下吟诵山东社会文化的名篇,例如《江城子·密州出猎》、《水调歌头》(苏轼在今山东诸城任职时所作),《水浒传》(江苏人施耐庵创作的发生在山东梁山泊的故事),《老残游记》(江苏人刘鹗创作,描写清末山东社会生活,例如大明湖上黑妞说书),《济南的冬天》(老舍在济南工作时创作)等。

概而言之,作为历史文化大省,山东具有承传千年的文学遗产和文学旅游资源。在历史演进中,围绕作家们的出生之地、居住之地、任职之地、游览之地、安葬之地,以及作品描摹之地等,生成“山东文学旅游”这一文化现象和经济现象。山东作家及有关山东地方色彩的文学作品具有点石成金般的力量,将“地方”化为“游览胜地”,从而拉动消费,带动地方旅游业发展。英国著名地理学家多琳·梅西提出,“空间是展开无数故事的一个切入口,我们每个人都生活在故事的一个瞬间。”[3]这些文学旅游相关的地方与空间在历史时光流转之间,层累起诸多亦真亦幻的故事,吸引和召唤一代代文学旅游者亲身到访,用文字和行动参与山东文学旅游书写。如果实现这种地方性旅游消费的整体规划,“文学山东”这一旅游空间及形象建构就有了顺理成章生成的可能。

时至今日,山东文学旅游凭借其悠久承传的历史、多元丰富的类型、审美独特的景观,成为“好客山东”旅游品牌之“文化圣地”不可或缺的组成部分,创造出可观的社会经济效益。随着经济社会进步和文化休闲旅游时代的来临,旅游者的旅游频次、旅游密度也加倍提升,如何为旅游者提供更为深刻多元的旅游体验和更为愉悦美好的旅游心理感受,是需要深入思考和解决的时代问题。经过十年多精心培育深耕,山东省作为“好客山东”这一旅游目的地形象已在全国甚至世界范围内成功树立。在此基础上,应进一步深化细化“好客山东”文化旅游形象和理念,尤其是拓深“文化圣地”这一人文旅游维度的意涵,打破许多旅游者对山东持有的“一山一水一圣人”刻板文化印象,探索建构山东省作为“文学旅游目的地”形象的途径,以适应愈来愈多元化的旅游市场需求。在这一方面,作为近代文学旅游起步最早、也是世界著名文学旅游目的地的英国,是思考山东文学旅游发展的参照和坐标。

二、山东文学旅游资源开发:对先行者成功实践的参照与创新

从社会实践层面而言,无论中外,文学旅游现象均自古有之,源远流长,例如中国封建社会历朝历代对孔庙、孔府的维护与扩建,希腊化时期战火纷飞中对诗人品达故居的保护,对意大利诗人维吉尔墓地的朝圣,威斯敏斯特教堂的诗人角成为到访伦敦的必行之地等。英国是世界上第一个率先步入现代化的国家,英国文学旅游也伴随国家现代化进程最先成熟完善起来,并且拥有伦敦、爱丁堡等联合国教科文组织评选的世界文学之都。“1769年9月6日到8日,斯特拉特福莎士比亚诞辰周年纪念活动(Shakespeare Jubilee)成功举办,标志着近代英国文学旅游的诞生。”[4]英国文学旅游历经几百年发展演进,积累下许多可资借鉴的有益经验,在此结合山东文学旅游资源开发分析如下。

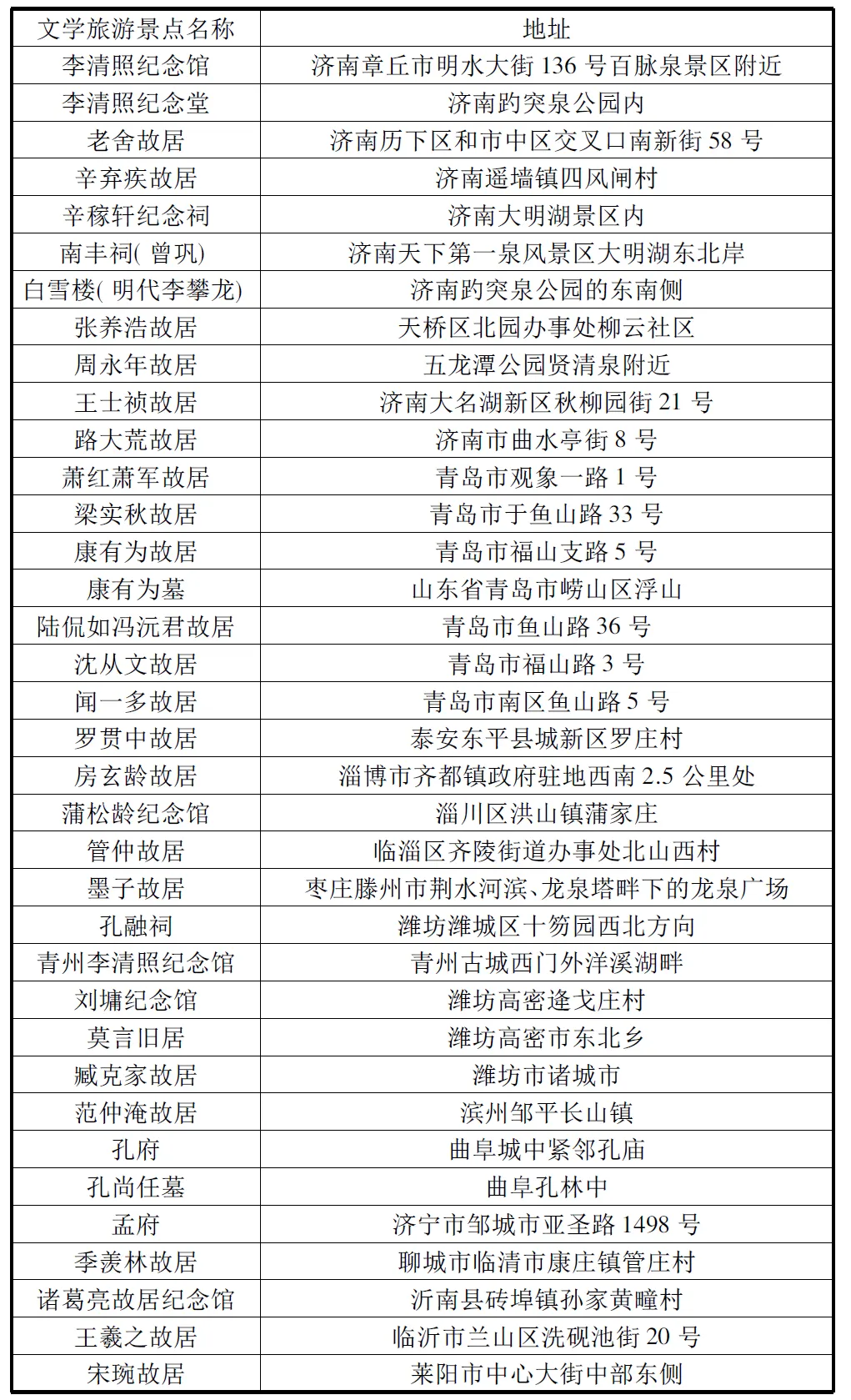

(一)文学旅游开发围绕相关“地方”展开,以博物馆化为主要途径,辅以多元方式

如前所述,文学旅游发展往往基于作家、作品相关的地方,而这其中又以作家出生、生活之地、任职之地、墓地、作品描述之地等为主。英国文学旅游肇始于作家墓地游,而后衍生出故居游。西方有朝拜作家安葬之地的久远传统,罗马帝国时期,诗人维吉尔墓地朝圣旅行就是例证之一,而在英国,则始于文学之父——杰弗雷·乔叟(1343~1400年)。1400年,文人官员乔叟安葬在威斯敏斯特教堂的墓地,这是他生前任职地及租住房屋所在教区的教堂。在某种意义上,这是历史的偶然事件,但历史的偶然却铺陈出日后英国文学旅游发展的源头之一。16世纪英国宗教改革后威斯敏斯特教堂地位上升,几十位为英国民族国家语言文化事业做出卓越贡献的作家陆续在此长眠,例如莎士比亚、简·奥斯汀、劳伦斯等。作家云集的教堂一隅因而得名“诗人角”,成为英国文学旅游最靓丽的符号。将作家故居纳入文学旅游场域是相对晚近之事,在英国,故居游开始于对诗人弥尔顿故居的纪录与关注,后来莎士比亚、司各特、奥斯汀、彭斯、蒲伯等作家故居持续激发文学旅游者跋山涉水去探访凭吊朝拜。从1832年至1931年的百年间,英国本土主要作家的故居历经博物馆化,这些作家故居博物馆是英国文学旅游主体性资源。从二十世纪三十年代至今,英国文学旅游进入资源开发形式多样,旅游体验更为多元的新阶段。1983年,英国旅游局出版文学英国地图,是英国文学旅游走向完善的标志之一。英国文学旅游几百年的发展演进有其成功理念与经验,山东文学旅游可以择而取用之。山东文学旅游“地方”资源丰富,经过几十年设计开发建设,也实现了几乎所有重要作家故居的博物馆化。麦肯耐尔指出,“景观作为值得保存的文物从相似物体中分割开来,便是景观神圣化的第一阶段。”[5]尤其是自改革开放以来,作家故居作为独一无二的文学旅游资源成为产业开发的重点对象之一,其独特属性使其独立于其它建筑从而分立出来。在政府主导市场引导下,分布于山东各地的文学旅游景点大批落成,例如蒲松龄纪念馆、李清照纪念馆、青岛市康有为故居纪念馆、济南老舍故居等,文学家的私人空间和公共生活实现共融,充分实现文学旅游资源的文学性、文化性、审美性、历史性等对旅游者的独特吸引力。大批文学家故居博物馆的建成也折射出旅游经济朝气蓬勃的发展。山东省的地理空间被重新编码,山东成为具有多样文学旅游景观的文化圣地。以下是部分已经博物馆化的文学旅游景点:

文学旅游景点名称 地址 李清照纪念馆 济南章丘市明水大街136号百脉泉景区附近 李清照纪念堂济南趵突泉公园内老舍故居济南历下区和市中区交叉口南新街58号 辛弃疾故居济南遥墙镇四风闸村辛稼轩纪念祠济南大明湖景区内南丰祠(曾巩)济南天下第一泉风景区大明湖东北岸白雪楼(明代李攀龙)济南趵突泉公园的东南侧张养浩故居天桥区北园办事处柳云社区周永年故居五龙潭公园贤清泉附近王士祯故居济南大名湖新区秋柳园街21号 路大荒故居济南市曲水亭街8号萧红萧军故居青岛市观象一路1号梁实秋故居青岛市于鱼山路33号康有为故居青岛市福山支路5号康有为墓山东省青岛市崂山区浮山陆侃如冯沅君故居青岛市鱼山路36号沈从文故居青岛市福山路3号闻一多故居青岛市南区鱼山路5号罗贯中故居泰安东平县城新区罗庄村房玄龄故居淄博市齐都镇政府驻地西南2.5公里处蒲松龄纪念馆淄川区洪山镇蒲家庄管仲故居临淄区齐陵街道办事处北山西村墨子故居枣庄滕州市荆水河滨、龙泉塔畔下的龙泉广场孔融祠潍坊潍城区十笏园西北方向青州李清照纪念馆青州古城西门外洋溪湖畔刘墉纪念馆潍坊高密逄戈庄村莫言旧居潍坊高密市东北乡臧克家故居潍坊市诸城市范仲淹故居滨州邹平长山镇孔府曲阜城中紧邻孔庙孔尚任墓曲阜孔林中孟府济宁市邹城市亚圣路1498号季羡林故居聊城市临清市康庄镇管庄村诸葛亮故居纪念馆沂南县砖埠镇孙家黄疃村王羲之故居临沂市兰山区洗砚池街20号宋琬故居莱阳市中心大街中部东侧

当对照文学旅游的先行者——英国的发展实践时,山东文学旅游处于正在发展之中的特点较为清晰地呈现出来。纵观英国文学旅游发展,博物馆化是文学旅游前期发展阶段的重要特点。随着向纵深发展,更为多元的开发途径和方式就会生发,例如建设文学主题公园,设计追寻作家或作品人物足迹的文学之路,超越作家故居真实性,建构文学文本中虚拟人物相关景观,将新兴的“文学土地”(literary land)或“文学国家”(literary country)观念[6]应用于旅游开发实践等。在比较的视野中可以观察到山东文学旅游拥有可供参照的多样发展方式和广阔的开发空间。

(二) 充分利用互联网、手机终端等时代新媒介

除了“地方”开发,新媒介的使用对文学旅游规划与开发也至关重要。“在空间维度里,事物是同时并存的,具有发生的同时性。可以说,空间是多重性的维度。”[7]信息时代的互联网、手机终端、虚拟现实等媒介和手段对于实现空间的多重性,帮助游客跨越时间阈限,实现体验和交互式文学旅游提供了技术支持。 20世纪上半期,英国文学旅游紧密融合广播、电视等新媒介实现新发展,且与“地方”开发形成积极互动。 进入网络时代之后,在逐步探索中生成互联网+文学旅游的新型开发模式,例如将英国文学旅游景点整合,开发网络版英国文学地图,为全球文学旅游者提供一目了然的景观信息大全;在线观看3D版文学景观,感受身临其境的在场感;将已有文学旅游景观作整体开发,形成手机App,文学旅游者可以利用手机终端进行虚拟在线游览,例如世界各地的游客均可使用手机终端下载MapVille London App, 跟随英国文学史上150多位诗人、小说家、剧作家,在电子地图中浏览近300处伦敦景点。上述虚拟文本的生产、传播及消费,消解了时间和地理空间的有限性,实现随时随地虚拟游览的无限性。

山东文学旅游可选择性借鉴这些实践,尝试拓展在场参观之外的文学旅游新形态,超越地域和空间的界限,将虚拟旅游与现场凝视结合,丰富文学旅游观感与体验。旅游业追求的一个目标就是发展,不断吸引大量游客来凝视同一产品。而文学旅游者凝视的本质则是当代体验的一部分,体验式文学旅游是新媒介+旅游的核心所在。

(三) 文学旅游资源的社会建构

文学旅游者往往将真实性作为文学旅游审美的重要标准,追求旅游客体的真实性。但是随着时代的发展变迁,愉悦性体验逐渐超越对真实性的求索,真实与虚构之间的界限也开始模糊和消解,例如伦敦贝克街221B已建成福尔摩斯博物馆,虽然历史上或现实中从未存在福尔摩斯和221B号;J.K.罗琳用文字创造的哈利·波特魔法世界也于2014年建成主题公园;凯瑟琳·库克森笔下的英国南泰恩赛德区也已建构成热门旅游目的地。正如有些主张从建构主义真实性原则进行文学旅游资源开发的学者论述的,“今天的文学旅游地早已不限于历史事件发生地、作家出生或逝世的地方,它们同样是社会构建的产物,被创造、扩大,通过营销手段吸引游客。游客也抱着休闲、娱乐等多重目的对旅游地做出自己的解读。文学旅游地的构建过程实际上是开发者和旅游者共同构建真实性并最终使其得到接受和认可的动态过程。”[8]约翰·尤瑞持有类似观点,他认为,“人们会选择要去凝视的地方,因为他们对强烈的愉悦感有着期待,特别是通过幻想产生期待。这种期待是被建构起来的,并且通过各种各样的非旅游的东西加以维持,如电影、电视、文学作品、杂志、录音和录像等,这些非旅游的东西建构了旅游凝视,并且强化着它。”[9]国内当下旅游产业转型与旅游者对愉悦感的期待有不谋而合之处,都是追求更加深层次的旅游体验,因此,山东文学旅游资源开发应着重建构旅游者对愉悦感的期待和文学旅游目的地形象塑造,通过多元文本的生产和传播,将两者系为一个整体,在产业转型中打造“文学山东”这一形象,提升山东旅游产业竞争力。

三、“文学山东”:山东作为文学旅游目的地形象建构

目前,山东文学旅游发展已形成一定规模,且拥有知名度非常高的旅游景观,例如莫言旧居、李清照故居、老舍故居等。尤其是莫言旧居,自莫言获得诺贝尔文学奖后,其人其作品其旧居其家乡迅速变身为最具标识性的山东文学旅游符号,独一无二的旅游价值带动了高密当地旅游产业开发与建设。在现有规模之上,山东文学旅游应进一步通过机械复制与社会复制,建构传播“文学山东”形象,进行文学旅游整体性开发,建立起地方历史、文化、社会之间的关联性,构建文学山东旅游世界。

(一)“文学山东”地方形象的机械复制与传播

麦肯耐尔提出,现代社会景观神圣化的做法之一是“圣物的机械复制:印刷品、照片、模型或物体的肖像等创造物,它们本身就有价值,并被展示出来。正是神圣化的机械复制阶段,才使观光者真正动身开始寻找真实东西的旅程。”[10]山东文学旅游在已有发展基础之上,应进一步借助文字、图像、模型、声音、视频、动画等可视技术和有声技术,在机械复制中表达和建构山东省作为文学旅游目的地形象。遵循建构主义真实性原则,将真实性文学地方与神圣化的机械复制结合,旅游者才会认为景观连同其复制品是真实的东西。

(二)社会复制与“文学山东”整体化开发

其次,将不同社会结构元素集合,把山东作为文学地方整体进行开发,用“文学山东”这一话语统领和包罗山东文学旅游及其资源系统,标识山东文学旅游世界,因为,“简而言之,旅游世界本身就是完整的,但它是按照不同的社会模式所建造的。”[11]山东文学旅游资源在地理空间上分散性分布不利于山东省作为文学旅游目的地形象的整体性建构,下一步应加强区域资源聚合、整合和总体开发,梳理汇总城市区域内文学旅游资源,并跨出地市区域,进而加强城际合作,例如将文学旅游景观、交通、公共服务、城市街道、行业人员等社会结构元素整体化。“景观神圣化的最后阶段是社会复制,即团体、城市或地区为景观命名。旅游景点并不仅仅是物质景观的任意收集。它们往往也具有普遍性,将自然、社会、历史、文化等范畴融合起来,并通过旅游的形式单一地体现出来。”[12]因此,应把山东作为文学旅游开发的整体对象进行系统考察,形成“文学山东”这一涵盖山东地域的旅游目的地形象。

(三)丰富“文学山东”形象内涵:文与旅的融合

将历史、审美等文化元素融合进当下山东文学旅游结构中,紧扣时代特点,顺应旅游产业从大众观光游向文化休闲旅游转型的潮流。文学旅游的特点之一是其历史性,即主要是对历史上存在过的作家、作品、地方等的追溯与重建,留存与维护。唯有了解过去的历史,才能更好地理解文学旅游景观的内涵与外延。“文学山东”概念隐含文学史的时间维度,因此,将历史的完整性融入文学旅游景观,把文学史化入山东文学旅游发展,用文学史丰富山东作为文学旅游目的地形象,是“文学山东”形象建构的另一要点。此外,随着旅游者审美趣味的培育与提升,带有浓郁人文气息和文化内涵的文学旅游面临发展挑战,因此,审美性是文学旅游景观设计的重要原则之一。“文学山东”形象应蕴含美的观感,美的体验,美的记忆,带给旅游者审美愉悦,甚至审美认知提升。

四、结语

山东省作为文学旅游目的地形象建构以山东绵延千年的丰厚文学旅游资源为出发点,以提升山东省作为“好客山东”“文化圣地”这一旅游内涵为目标。山东文学旅游几十年的发展实践证明,建构“文学山东”形象符合旅游产业转型发展需要。休闲旅游时代旅游者对文化审美保有更高期待,追求更为深刻的旅游体验,英国文学旅游的发展轨迹提供了最好的历史佐证与参照。山东文学旅游可以选择性借鉴英国成功经验,结合山东文学旅游资源客观现实,紧扣文学旅游特点,遵循景观开发客观规律,实现“文学山东”形象建构,丰富山东地方形象,提升山东文化软实力。而有关文学旅游与“文学旅游目的地”形象的研究也将持续向更加深入、更加广阔的论域开展。