粤港澳大湾区生态功能网络构建及对策

丁 宇,张 雷,曾祥坤

(1.北京交通大学经济管理学院,北京 100044;2.中国科学院地理科学与资源研究所/中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京 100101;3.深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司,广东深圳 518049)

城市群作为国家工业化和城市化发展到高级阶段的必然产物,城市群地区已经成为当前和今后经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区[1]。但规模巨大的、快速的城市化建设导致的景观破碎化将影响一系列的生态过程,显著降低生态系统服务供给,使脆弱的城市生态环境面临巨大的生态灾害风险,威胁到区域生态安全和城市群自身的可持续性[2]。生态安全目标下的区域生态安全格局分析及优化已经成为迫切需求[3]。研究表明,城市化对生态格局与过程的相互作用存在于多尺度上,在景观或区域尺度上往往影响着生物多样性、有机碳库和气候调节服务等,而在小尺度上对供给服务和文化服务影响更加显著[4-5]。生态安全格局规划能够避免盲目保护和低效保护的误区,有效化解生态保护与经济发展的矛盾冲突,是实现区域生态安全的基本保障和重要途径[6-7]。因此,开展城市群生态安全格局研究对于未来国土开发与实现生态文明战略具有重要的理论和现实意义。

国内外学者围绕城市化区域生态安全格局规划相关理论方法展开了大量探讨。西方发达国家较早地经历了城市化过程中的各种环境问题困扰,为了摆脱城市无序扩张与生态衰退的怪圈,欧美国家先后开展了以促进城市与自然融合为目的的生态空间结构优化尝试,并付诸于城市规划实践[8-9]。国内学者以典型地区城市生态建设规划为主,城市群研究相对较少且主要集中在京津冀、珠三角、长株潭、中原城市群等地区[2,10-16]。总体来看,区域生态安全格局规划仍处于不断探索与完善中,研究目的逐渐从生物多样性保护、生态系统服务转移到以优化空间结构来限制城市扩张。研究方法多基于景观生态学理论,采用“源地-廊道”组合方式进行识别,逐渐形成区域生态安全格局的构建范式[17]。但对于城市群生态安全格局的构建仍停留在生态安全格局的识别与构建阶段,缺少对格局的形成机制、影响机制和规划管理等的深入研究,不利于实现生态安全格局理论的实践应用[7,17-18]。

粤港澳大湾区(以下简称“湾区”)是国家建设世界级城市群和参与全球竞争的重要空间载体。但是,由于已有以传统增长方式为特征的快速扩张式城镇建设,自然生态系统的连续性和完整性受到一定程度的影响,各种生态危机风险因素明显增多,生态安全仍面临着威胁和挑战[19]。另一方面,由于跨部门空间管理薄弱,城市的边缘地带局部开发突破基本生态控制线并占据生态发展区,湾区生态空间保护面临城市化的巨大压力[16]。针对该区域景观格局特征,应用生态功能网络方法构建生态安全格局,推动区域协调合作,扩大和优化生态空间,以期为保障湾区生态安全、促进其可持续发展提供科学参考。

1 生态功能网络的概念与研究方法

1.1 概念和特征

生态功能网络方法是区域生态安全格局构建的重要方法。生态功能网络概念于20世纪70年代首次被提出,经历绿色基础设施、绿道、绿带等涵义而得到日益拓展,促进了理论研究的逐步完善,被广泛应用于生物多样性保护、土地整治和区域规划等领域(表 1)[20-23]。

表1 生态功能网络相关概念的发展Table 1 The development of the concept of ecological function network

宽泛来讲,生态功能网络是通过保护一定比例的生态用地,包括林地、草地和未利用地等,构建整体连接、安全稳定的景观网络,维护生态过程完整性和生态系统服务连续性,保障区域生态安全。

生态功能网络的核心内容是生态源地确定和生态廊道构建。与传统景观格局构建相比,生态功能网络具有明显的结构、功能特征:(1)强调保护的重要性或优先性,一般来说,面积较大的斑块能形成较适宜生境,有利于生态系统服务功能的发挥。实现将成规模的、生态价值较高、生态重要性较强且受人类干扰较小的生态斑块作为源地斑块的首要目标[24]。(2)强调景观连通性和邻接性,生态安全格局规划大多基于生态敏感性、异质性指标,对于景观格局考虑不足。生态功能网络方法强调在面状绿地之间营造绿色廊道,从而形成有效连接,这对保障生态斑块之间物质和能量流动的畅通和实现生态系统功能完整性具有重要意义[17,25-26]。(3)强调时空尺度特征。生态功能网络研究尺度一般包括区域、局地和场所,其中大尺度的自然区保护和市域范围内的网络构建一直是研究热点[27]。

1.2 研究区概况

粤港澳大湾区指由广州、深圳、佛山、东莞、惠州(不含龙门)、中山、珠海、江门、肇庆(市区和四会)9市和香港、澳门两个特别行政区形成的城市群,总面积5.6万km2。地形西北高,东南低,其西部为云贵高原,中部丘陵盆地相间,东南部为三角洲冲击平原。区域内河网密布,滩涂广阔,亚热带海洋季风气候带来较丰富的水热资源。各城市高度重视绿色发展,香港郊野公园、珠三角绿道等建设成效显著。2010年湾区林地面积约28 389 km2,主要分布于香港、广州、惠州、江门和肇庆。香港自然保育用地面积5.2万hm2,包括24个郊野公园、22个特别地区和法定规划图则上划定的自然保育地带。珠三角森林覆盖率达51.5%,已建省级以上森林公园49处,风景名胜区10处,地质公园3处。

随着社会经济和城市化的快速发展,区域自然生态空间减少尤为严重。据统计,1988—2010年珠三角建设用地增加2 025 km2,增长4倍多,占用了大量耕地、林地和水域等生态用地,海陆之间的生态过渡带、山体边缘过渡带和重要的河流生态廊道等遭受不合理的人为破坏和截断,生态系统自我调节能力下降,生态保护压力较大[28]。生态文明建设是粤港澳大湾区实现现代化的重要依托。自改革开放以来,湾区在生态保护和生态建设等方面取得显著成效。作为探索科学发展模式的试验区,面对环境污染严重、生态退化的严峻形势,湾区只有构建一体化的生态安全格局,增强自然生态系统整体功能发挥,才能缓解生态环境恶化趋势,降低区域生态危机发生的风险,从而为经济的快速增长提供生态保障和环境支撑,为其他城市群正在面临的经济与生态协调发展问题提供参考。

1.3 研究方法

生态功能网络方法在本质上是利用景观生态学原理解决土地合理利用的问题。基于生态环境现状,分析相应的景观格局特征,构建由生态源地和廊道组成的生态网络,从国土生态空间管控、生态建设与恢复以及区域联动机制3个方面提出保障对策,构建流程见图1。

图1 生态功能网络构建流程Fig.1 Flow chart of the ecological function network

生态环境现状。它是生态安全格局规划的基础,通过对研究区宏观生态区位、中观生态过程特征及微观生态要素组成和质量的分析,对区域生态环境形成系统认识,同时初步判断生态环境问题及成因。

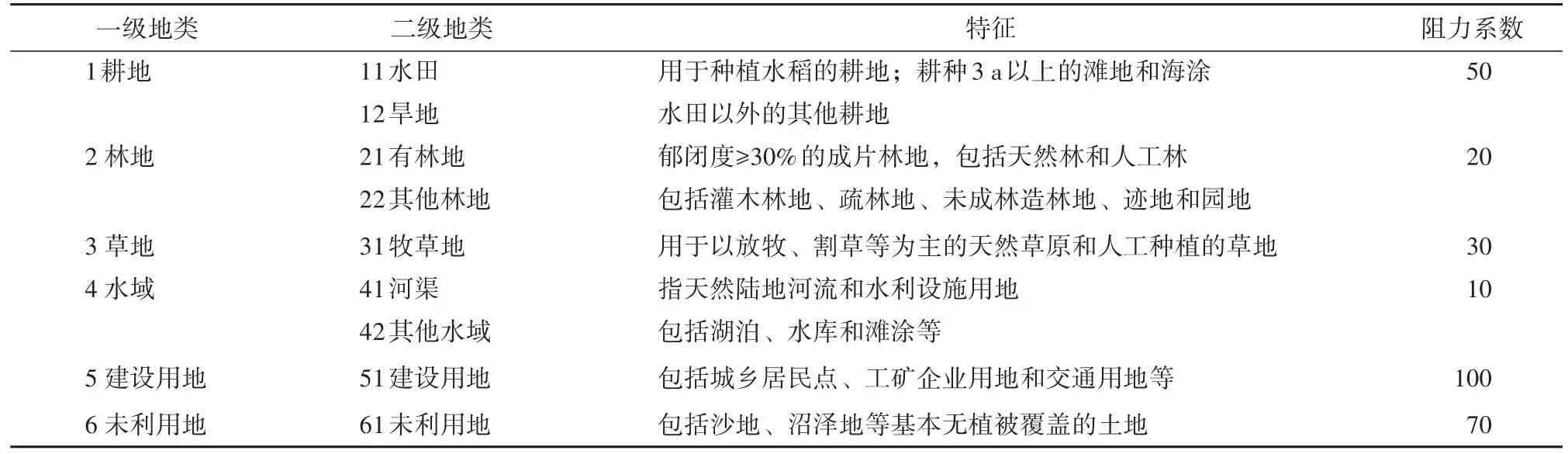

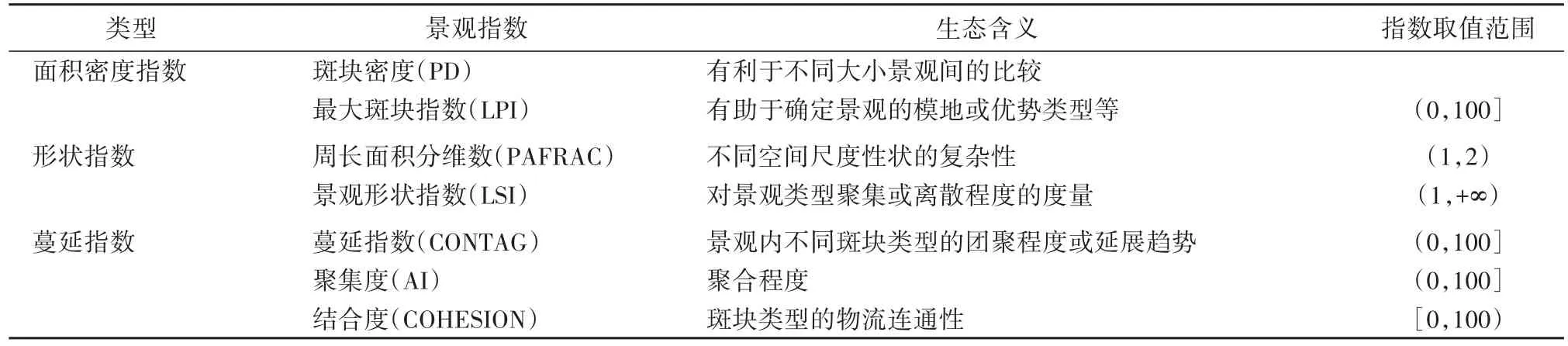

景观格局特征。景观格局蕴含着相应的景观生态过程,从景观格局角度研究地表覆被变化对提高区域生态稳定性、维持生态系统健康具有重要意义[29]。土地利用类型的划分以生态系统类型为基础,包括6个一级类型和21个二级类型(表2)。景观格局特征可用于评价各土地利用类型不同景观组分特征及变化。采用Fragstats 3.3软件可得到多个景观指数,选用常用的景观指数(表3),明确其生态学意义,说明景观格局特征及变化态势[30-31]。

表2 研究区土地分类系统Table 2 Land use classification in the Greater Bay Area

表3 选取的景观格局指数Table 3 Selected landscape pattern index

生态功能网络。结合生态格局特征,将自然保护区、省级以上风景名胜区、森林公园、地质公园和香港郊野公园等关键生态要素作为生态源地。基于最小累积阻力模型模拟每一个景观类型到生态源的最小累积阻力值,反映生态空间扩张过程中物种迁移和扩散的最佳路径。最小累积阻力模型最早由Knaapen于1992年提出,经陈利顶等[32]、俞孔坚等[33]修改后的计算公式见式(1)。运用 ArcGIS 10.2软件中最小耗费路径(least cost path analysis)模块,保留或构建生态廊道。合理设置景观阻力值是判断模型优劣的关键。参考已有研究[12,20,23]和研究区景观类型特点设置景观类型阻力值(表2)。

式(1)中,RMC为最小累积阻力值;fmin为被评价斑块对于不同源的累积阻力最小值;Dij为物种从源i到景观单元j的空间距离;Ri为景观单元对某物种运动或者空间扩张的阻力系数。

1.4 数据来源

数据源主要包括遥感数据产品、自然保护区、高程、坡度等空间分布数据。土地利用数据来自人工解译1980、1995和2010年陆地卫星TM或ETM+影像。自然保护区数据来自中国生态系统评估与生态安全数据库(http:∥www.ecosystem.csdb.cn/)。基础数据如行政区划界线来自广东省自然资源厅标准地图,比例尺为1∶100万,植被覆盖和河流水系等来自国家地理信息中心(http:∥ngcc.sbsm.gov.cn/)。

2 结果与分析

2.1 景观格局变化

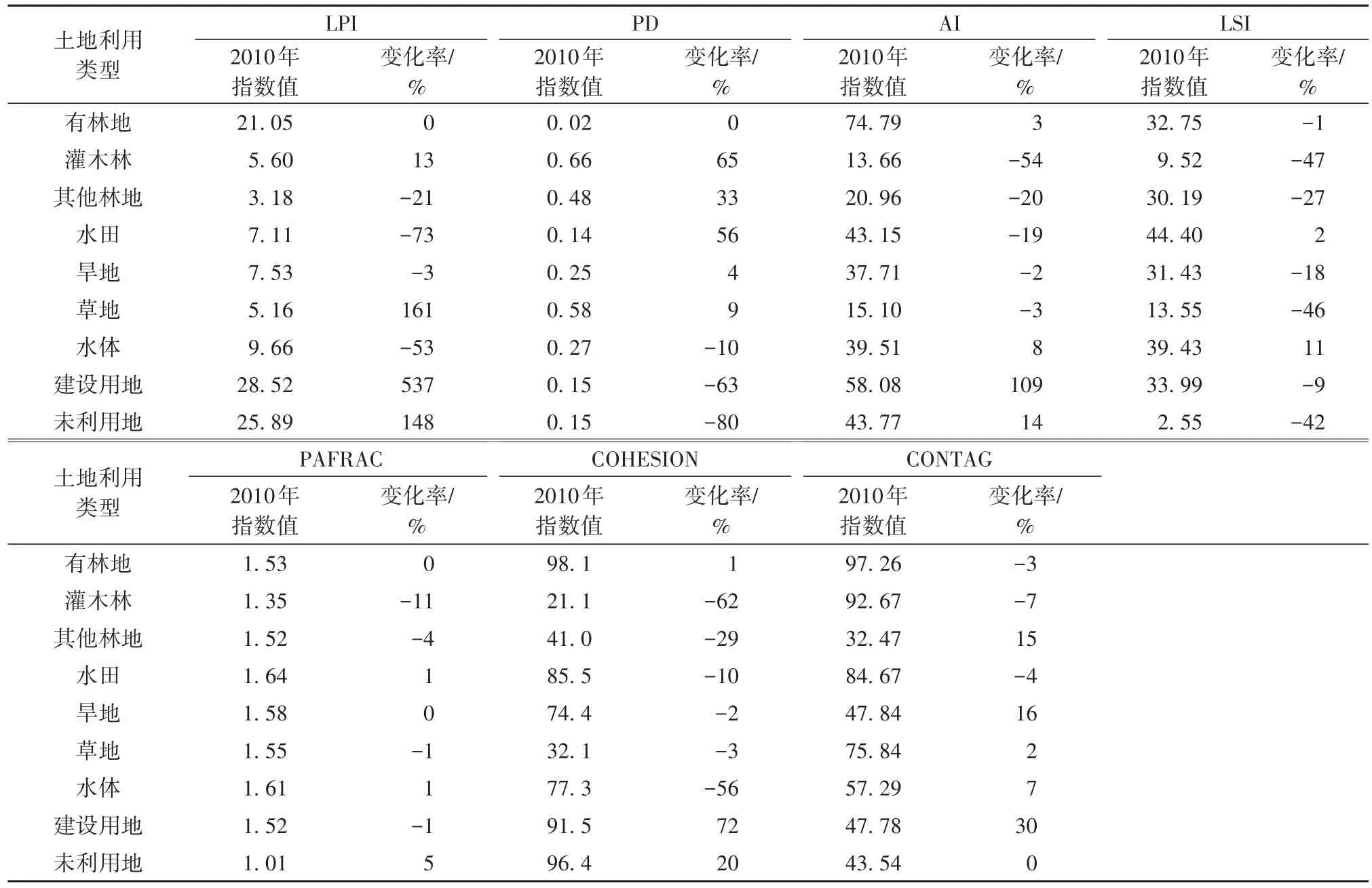

1980—2010年土地利用景观格局指数变化率见表4。1980、1995和2010年林地均为湾区的优势景观类型,但是所占面积比例已由1980年的25%下降到18%。非绿色景观的最大斑块指数(LPI)增长迅猛,正逐渐发展为优势景观类型,1980、1995和2010年建设用地LPI值分别比林地(包括有林地、灌木林和其他林地)低25.46、18.16和1.31。随着其他林地和湿地面积的减少,其他土地利用类型面积均有所增大,因此,导致各景观优势度差异幅度相对增加,景观由一个或几个要素控制的程度增加,景观各类斑块呈非均衡化发展,表明人类改造自然的程度正在不断加强。

表4 1980—2010年土地利用景观格局指数变化Table 4 The change of landscape pattern comprehensive index from 1980 to 2010

在斑块空间分布方面,比较不同景观的斑块密度指数(PD)和聚集度(AI)可知,有林地PD最小,AI最大,表明其破碎化程度最小,聚集程度最大,景观类型中斑块间连通性好,特别是多个自然保护区生物多样性丰富,生态结构稳定,是动物的主要栖息地。灌木林PD最大,AI最小,且PD增幅最大,AI降幅最大,说明其破碎化程度高,人为干扰严重。耕地PD较低,AI较高,且PD增幅较大,AI降幅较大,说明耕地破碎化程度低且呈聚集分布,连通性较好。草地PD较低,AI较高,且2个指数变化幅度不大,说明草地连通性较好,受人为干扰较小。建设用地PD较低,AI较高,且PD降幅最大,AI增幅最大,表明建设用地破碎化程度较低,斑块成片分布。

在景观要素形状方面,2010年各类景观的形状指数(LSI)由大到小依次为水田、水体、建设用地、有林地、旱地、其他林地、草地、灌木林和未利用地。从LSI的变化幅度来看,水体和水田的LSI略有增长,其他景观类型LSI均呈下降态势。因为LSI值越接近1,斑块形状越接近圆形,受到人类活动干扰越小;反之,LSI越大,斑块形状越不规则,受到人类干扰越大。各景观类型都受到不同程度的人类活动干扰。其中,水田受到人类活动干扰最强烈,灌木林受到人类活动干扰相对较小。各类景观的分维数(PAFRAC)在1.5上下波动,表明各景观类型斑块形状趋于简单。尤其是灌木林、其他林地、草地和建设用地的分维数呈不同程度的下降趋势,说明人类活动对其影响较大。

在连接性方面,有林地和水田的斑块结合度(COHESION)和蔓延指数(CONTAG)较高,斑块间的物质和能量流动比较通畅。灌木林和草地蔓延指数较高,但是结合度相对较小,说明该类景观类型相对分散,空间连接度相对较低。虽然旱地和水体蔓延指数相对较低,但是空间连接相对较好,有利于物质和能量的流动。从变化趋势来看,除了有林地、建设用地和未利用地结合度呈增加趋势外,其他景观要素结合度均下降;而整体蔓延指数略有上升,表明森林生态系统的重要性得到人们的重视,但是湿地生态系统最为脆弱,受人类活动威胁程度越来越高。值得注意的是,水田和旱地同是人为活动影响较强的人工绿地类型,但是蔓延指数却一高一低,一降一升,这主要归因于研究区的地形特征和水田、旱地分布受自然条件制约。

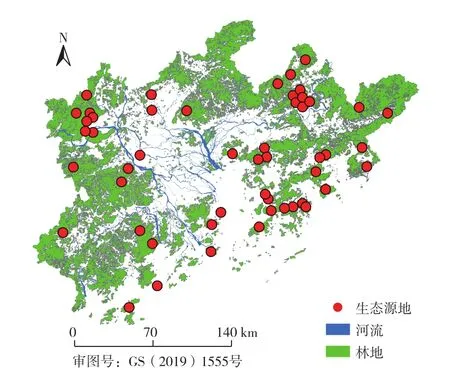

2.2 生态功能网络

2010年,生态源地总面积约为2 638.3 km2,占湾区林地面积的9%(图2)。3个年份研究区潜在生态廊道见图3~5。生态源地主要是面积较大、植被保存较好且能够保护物种的适宜生境。生态源地面积的70%是山体森林,主要由分布在湾区城市之间或城市内部的山体和绿色生态开敞空间构成,包括广州帽峰山-白云山、江门古兜山-中山五桂山-珠海凤凰山以及东莞-深圳之间的“大岭山-羊台山-塘朗山”等山体森林和周边绿地,形成城市间生态过渡区域。其余30%的生态源地为环珠江口和沿海湿地的重要绿化带,保护着澳洲候鸟迁徙栖息地和白海豚等珍稀濒危水生生物栖息环境。

图2 2010年研究区关键性生态源地Fig.2 The key ecological security sources in the Greater Bay Area in 2010

图3 1980年研究区潜在生态廊道Fig.3 Ecological corridors in studied area in 1980

图4 1995年研究区潜在生态廊道Fig.4 Ecological corridors in studied area in 1995

图5 2010年研究区潜在生态廊道Fig.5 Ecological corridors in studied area in 2010

采用最小累积阻力模型得到斑块之间潜在生态廊道141条,长约705 km。受研究区地形及生态源地分布特征的影响,生态廊道多呈南北走向分布。由图3~5可知,城市化建设对生态廊道影响显著。1980年天然植被群落的生态廊道连续性和完整性处于理性状态。

1995年生态廊道数量急剧下降,建设用地包围绿地斑块使其成为“孤岛”,潜在生态廊道只能穿过建设用地,总耗费值很大,严重阻碍生物物种的迁移与扩散,为寻求最小耗费路径,只能迂回曲折才能与周边斑块连接。2010年生态廊道得到优化,这一阶段绿地建设得到重视,环珠江口和沿海的很多生态廊道得以修复或扩展。但是海陆之间的生态过渡地带、山体边缘过渡带和重要的河流生态廊道被隔断,建成区未形成有效的网络覆盖。这将导致生态流无法进入城市系统中的生态薄弱区域。

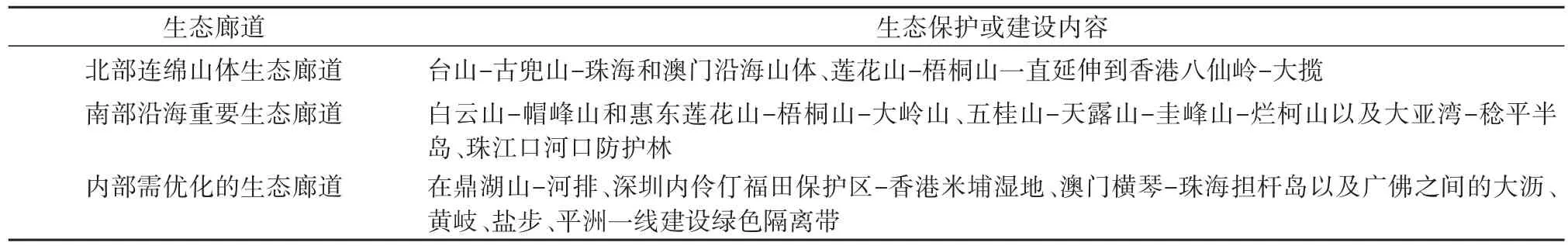

对2010年潜在生态廊道进行系统梳理,整合得到3类较重要的区域生态廊道(表5)。根据潜在生态廊道的变化,湾区应优先保护连绵山脉通道、北部山体生态廊道和南部沿海重要防护林带,它们与建成区内需要优化的生态廊道一起形成一个完整的生态屏障。其中,北部连绵山体生态廊道以江门和肇庆的山地、丘陵及森林生态系统为主,组成环湾区生态屏障,起到涵养水源、保持水土和维护生物多样性的作用。南部沿海重要生态廊道以环珠江口、环大亚湾、大广海湾区3大湾区和海岸山地屏障组成的近海生态防护林带,形成湾区海陆生态流交换和抵御海洋灾害的重要生态防护带。内部需优化的生态廊道增强了建成区生态斑块之间的生态联系,缓解人类活动对区域生态的切割和干扰。

表5 湾区重点生态廊道规划Table 5 Planning of the key ecological corridors in the Greater Bay Area

3 结论与建议

针对城市群生态环境的突出问题,为维持自然生态系统整体性和满足日益增长的生态空间实际需要,有必要明确城市化进程下区域生态安全格局的基本框架,从而为保障区域生态安全、促进其可持续发展提供科学参考。粤港澳大湾区生态功能网络构建与分析的主要结论包括:(1)1980—2010年,湾区土地利用景观格局发生了深刻变化。在类型指标上,绿色空间中有林地始终保持较大优势度,但是林地(包括有林地、灌木林和其他林地)的景观形状指数、斑块结合度和聚集度指数不断减小,说明在人类活动干扰下,林地景观复杂程度下降,破碎程度增加。耕地(包括水田、旱地)斑块密度显著增加,最大斑块指数、结合度和聚集度下降。草地最大斑块指数显著增加,但形状趋于简单化。建设用地斑块密度减少而分布趋于集中。未利用地斑块密度减少,斑块形状简单化,分布趋于集中。(2)生态源地总面积约为2 638.3 km2,占湾区林地总面积的9%,主要分布于外围山体森林、环珠江口和沿海湿地的重要绿化带。潜在生态廊道长约705 km,廊道多呈南北走向分布,且彼此相互连通形成网络化的程度较低。

湾区生态安全格局的保障建议从强化国土生态空间管控、促进生态建设与恢复以及加大区域联动管理3个方面入手。(1)使生态功能网络成为用地选择及城市扩张的刚性格局,生态源地与生态廊道应设为禁止建设区并予以最严格的保护[34];将属于不符合规划、违法建设、存在生态安全隐患、低效粗放利用等情形的现存建筑物拆除并复绿。借鉴发达国家和国内城市的经验,在城市间和城市内建设一定宽度的林带,遏制城市建设的无序蔓延。(2)着力提升北部连绵山体森林的整体质量,保护和建立近自然的大型区域森林绿地,加大林分改造力度,提升生态公益林建设质量和经营管理水平,充分发挥森林涵养水源、保持水土等功能。加强南部沿海生态防护带的保护和建设,加快修复受损的沿海防护林体系,高标准建设沿海基干林带和生态海堤,提高沿海林带防护和减灾能力。(3)按照建设世界级森林城市群的目标要求,统筹协调跨区域的山林屏障带建设,重点加强“深港”以及“江门市、肇庆市、广州市、惠州市”等连片山地丘陵森林的整体联结;推动湾区南部沿海涉及的广州市、深圳市、珠海市、东莞市、中山市、惠州市、江门市和港澳地区对沿海湿地保护和生态防护的共同行动。

笔者构建的生态功能网络存在一些主观性,可能会对潜在生态廊道的确定产生一定影响。例如,景观阻力的赋值在参考已有研究成果的基础上,考虑了植被类型和人为干扰强度来建立阻力面,赋值带有一定的主观性。生态功能网络方法是对景观生态学“格局与过程关联”核心思想的理论技术延伸[29,35]。城市群生态安全格局是一个复杂的区域性问题,有必要在多尺度、多因素、跨区域、跨边界的思路下逐步探索格局与过程的相互作用方式和发展机制。此外,理论应用到实践中还需要更深入的研究和论证。