“笔法”“笔势”“笔意”“随谈”

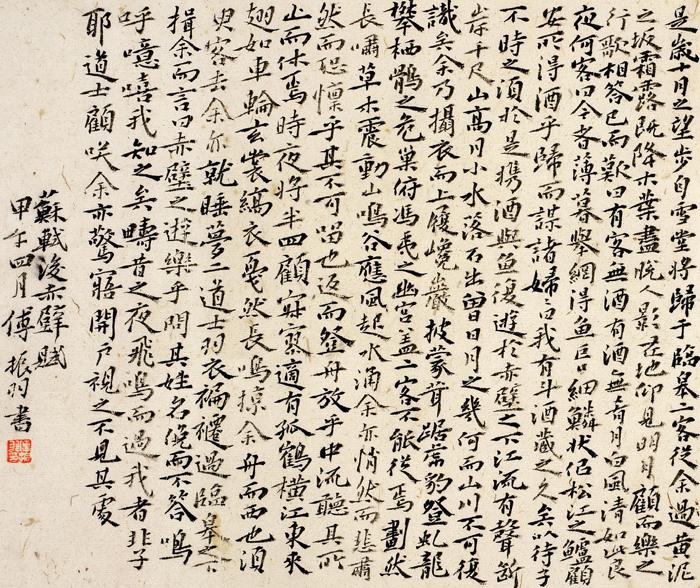

傅振余

书法的表现手段很单一,只有点画和空间。所以点画的生命感、笔画形态的变化、笔锋的运动和字形组织的节奏这些就尤为重要。对于书法来说,锤炼技巧、提高表现能力和水平是进入创作的极为重要的前提条件。

艺术的风格就是—种图示的类型。这种图示能够把创作者主体的特点、审美倾向以及内在情感表达方式联系起来。

在书法的学习和创作中,从最初的一点一画起收转折的具体书写动作到笔墨语言的强化,再到艺术语言的成熟以及用笔的问题,都是需要我们去关注的重点。在这个过程中,个性被压抑着,是要融我入古。而在用笔高级阶段的学习要关注如何化古为我,要悟理于书迹之外。艺术创作所要追求的境界是忘掉技巧,所谓“得鱼忘筌”“得意忘象”。技法纯粹为我所用,专注于主题精神的表达和情感的抒发,古人所谓醉中作草而无—失笔即是这一境界的体现。

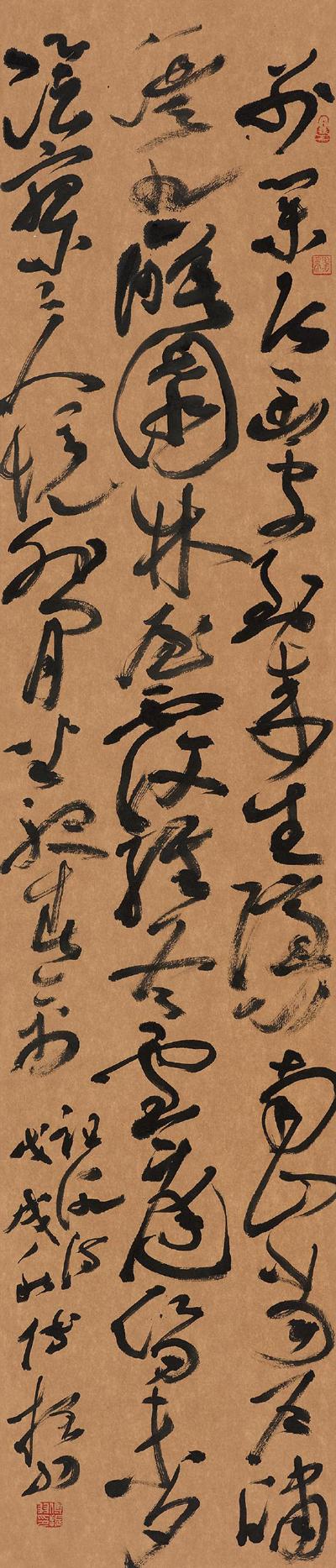

“法”与“意”所体现的是不同的美学范畴,在整个书法的学习过程中的不同阶段有着不同的侧重,在不同的书体中的体现也不同,难以量化区分。一般来说,在学书的初级阶段重“法”与“势”,高级阶段重“意”。随“法”的不断成熟,“意”的成分也逐渐凸显出来,再由古意逐渐融汇己意。—般来说,在静态书体的创作中,书家的心灵和情感处于冷静的状态,书写中重“法”的严谨,有充分的时间和注意力去塑造点画的形态、质感以及空间;动态书体的创造重“势”重“意”,艺术家在创作状态中应该常常处于—种亢奋的状态,对技法的要求退居潜意识状态,而专注于笔势与笔意的表现。

“法”包含了书法中的一切规定性秩序,凝结了无数先贤的智慧,失掉“法”这—书法艺术之本质,书法也就不成为书法。脱离了对用笔技巧的关注而着意于神采、气韵的表现,无异于舍本逐末。所以,即使一个满腹经纶的饱学之士,如果疏于用笔技法的学习与训练,也无法在书法作品中体现他的书卷之气来。

点画是汉字的构成元素,也是书法艺术的形质载体。书法的点画是书法家运用毛笔的特殊性能在宣纸上书写的复杂动作的迹化,使点画成为具有生命意味的形态,得以承载书法家的创造才情和审美理想。方块汉字的可塑性也在于其有着极为自由的空间表现可能而产生各种形态的变化,繁简、大小、斜正、长短以及开合张弛,每个汉字既是—个独立自主的世界,又是可以和其前后左右的字组合起来形成单元,单元与单元之间又连接成为一个整体。这样使得整件作品笔意连绵、气脉不断,不可拆分也不可重复,给书写提供了—个极具表现力的舞台。

没有点画本身在毛笔这个特殊的工具的书写行为下而形成的形质、节奏、韵律,而只是具有字形、结构、章法、图式等外在形式的话,书法也就很容易异化为接近西方抽象画—样的图形。失去了用笔构筑的书法之美,也就没有了书法艺术。书法的精气神、骨血肉都是建立在毛笔书写的基础之上的。从欣赏者的角度来看,面对—件优美的书法作品,读者感受到的是作品的气息、节奏,点画之间的运动感和生命感。在震撼力和感染力极强的作品面前,欣赏者往往忘记了去读那些汉字,只是去体验点画的形式、韵律和气势以及作品中传达出来的不可名状的生命力量。所谓“深识书者,唯观其神,不见其形”。正如欣赏一首外国歌曲,人们完全可以在不懂歌词含义的情况下去欣赏歌曲声音的美和韵律的美—样。

书法中这种力量和节奏转化运动的趋势和有形的、无形的顾盼呼应关系,我们称之为“笔势”。书法中的“气”不可捉摸,我们可以从笔锋的运动轨迹和笔势的走向中去感受。在—件书法作品中,我们可以感受到的是“气”和“势”的统一, “气”隐而“势”显。

力量、体量、形态的不相称则会产生运动的趋势。“势”由“气”生,“气”因“势”现,而“气”的强弱取决于运笔取势的方向與运笔的轻重疾徐,以及笔画的大小、斜正、虚实。康有为说:“盖书,形学也,有形则有势。”“形”是造型艺术的根本。只是书法艺术的所谓“形”不像绘画雕塑那样有来自描摹自然或者直接来源于自然形象中的形,书法的形来源于文字符号的点画和字形。无论是点画的形状还是字的形体,以及整体的章法形式,都是在笔势运动的基础上形成的。

书写中无论是行笔的“趋势”,还是形体的“态势”,都是一种力感的心理势能,是各种矛盾在相互转化的过程中所呈现出来的运动趋势。一笔之内的顺逆、起落、提按、转折都会产生力和形的不均等,整个章法的收放、开合、起伏、疏密,也会导致体量的不平衡。

东汉班固《与弟超书》云:“得伯张书稿,势殊工。”这是最早用“势”的概念来谈及书法。汉末魏晋时期的书论也大多以“势”论。比如蔡邕的《九势》、卫恒的《四体书势》、崔瑗的《草势》、成公绥的《隶书势》。后来的书论中叉寸笔法描述所用的比喻,如“惊蛇入草”“飞鸟如林”“担夫争道”等,是对行草书笔法的形象化描述,也是对行草书笔势的描述。

笔势的运动和人的精神活动联系最为紧密,神采、气势、结构、章法等都是在运笔的过程中通过“势”的运动而自然生发出来的。“得势则随意经营,一隅皆是。失势则尽心收拾,满幅都非。势之难挽,在于几微;势之凝聚,由于相度。”(笪重光《画筌》)

笔法、笔势变化多端,因势利导,必然引起结字、行气、墨色的丰富变化,笔笔生发。“—点成一字之规,一字乃终篇之准。”这样的作品才有生命的活力。用笔因素的改变直接导致结构形态的变化。字的结构是笔画运动变化的组合,是字的笔画有机结合而又协调统一的—种联系。毛笔入纸的方向角度以及力度的不同,以及笔毫的含墨量与书写材料的不同,笔画形状和质感也会有无限的可能性和极大的偶然性。

张旭、怀素的狂草书作,用笔恣肆酣畅,气势一泻千里,让人更多感受的是章法形式上的变化以及书写情绪的酣畅淋漓,而点画细节的完美和字形结构的严谨会退居其次,势显而法隐;而在篆书、楷书、隶书这些严谨的正体书中,点画的完美和结构的严谨又变得尤其重要,秩序上升为主要地位,偶然性退居其次,“法”显而“势”隐,给观者以理性的静态美、装饰美。在行草书成熟以后,笔法迅速发展,主体精神充分融入,书法的表现力得到极大的发挥,对书法美的追求和主体精神的表达成为高度自觉的追求,书法才真正成为一门独立的艺术形式。