那些年,我们追过的中微子

王善钦 吴雪峰

中微子十分神秘,不可捉摸。所以科学家花费了许多心血制造了多种重要的中微子探测器,来捕捉各种各样的中微子。目前已取得累累硕果。

神冈探测器:發现超新星中微子

神冈探测器 (Kamiokande) 的全称是“神冈核衰变实验”,位于日本神冈町的茂住矿山地下914米的深处。

神冈探测器由东京大学宇宙线研究所负责,于1982年开始建设,1983年4月建成。整个探测器是一个高为16米、宽约15.6米的大水箱,里面有3000吨水。水箱内壁安装有大约1000个光电倍增管。探测器根据粒子的切伦科夫辐射探测中微子。

1987年,神冈探测器探测到银河系外的一颗编号为SN 1987A的超新星发射出的中微子而扬名世界。2002年,探测到太阳中微子的戴维斯和神冈探测器的负责人之一的小柴昌俊共同获得了诺贝尔物理学奖。

超级神冈探测器:发现大气中微子振荡

1991年,神冈探测器开始升级,并于1996年完成升级。升级后的神冈探测器被称为“超级神冈” (Super-Kamiokande,缩写为Super K)。“超级神冈”探测器里蓄有5万吨纯水,箱子内壁安装着大约1.3万个光电倍增管。

1998年,梶田隆章负责的小组利用超级神冈探测器收集到的数据,证明了大气中微子出现振荡。一部分谬中微子转化为陶中微子(当时还没有探测到陶中微子),这说明中微子的静止质量并不为零。此前的模型都假设中微子和光子一样,静止质量为零。这个发现意味着此前的模型都需要修改。2015年,梶田隆章与麦克唐纳共同获得了诺贝尔物理学奖。

现在,“超级神冈”又在升级,预计将于2025年完成升级,成为“顶级神冈” (Hyper-Kamiokande,缩写为Hyper K),里面的纯净水的质量将增加到100万吨。

萨德伯里中微子天文台:发现太阳中微子振荡

1968年,戴维斯的实验发现被探测到的太阳中微子数目明显低于理论计算值。此后有理论物理学家提出:这是因为电中微子的一部分在前往地球的途中转化为其他种类的中微子,而后者不能被当时的探测器探测到。

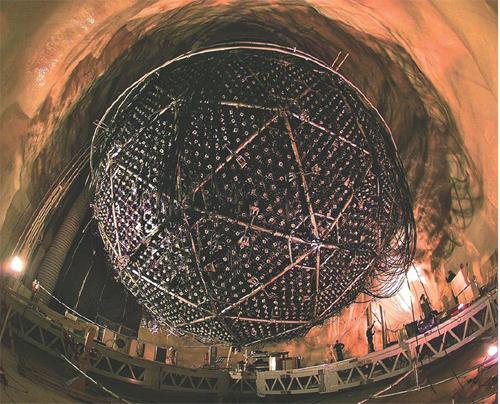

为了探测到那些变“味”的太阳中微子,物理学家们于1990年在加拿大萨德伯里地下2072米深处的一个废弃的镍矿中,开始建立一个中微子天文台,即萨德伯里中微子天文台 (Sudbury Neutrino Observatory,缩写为SNO) 。

SNO的核心是一个直径12米的丙烯酸塑料容器,里面装着1000吨重水作为介质,外面安装着9600个光电倍增管作为探测器。大量中微子穿过SNO时,其中的极少数中微子与重水的分子碰撞,会激发出带电粒子。只要后者的速度超过了重水中的光速,就可以产生切伦科夫辐射。SNO于1999年5月建成并开始运行,其实验负责人是麦克唐纳。

2001年,麦克唐纳负责的小组根据SNO中微子天文台得到的数据,证明太阳发出的电中微子有一部分转变为谬中微子,这是“中微子振荡”的另一个模式。这个结果不仅证实了这类中微子振荡的新模式,也证明了太阳聚变理论的正确性,并解开了太阳(电)中微子失踪之谜。2002年,SNO测出3种中微子的流量强度,发现它们的总和与理论计算值一致,进一步证实了中微子振荡理论与太阳聚变模型。

大亚湾中微子实验:发现中微子最后一类振荡模式

中微子振荡有3种类型。电中微子与谬中微子之间的振荡和谬中微子与陶中微子之间的振荡这2类已经分别被“超级神冈”和SNO确认,但电中微子与陶中微子之间的振荡却长期没有得到确认。

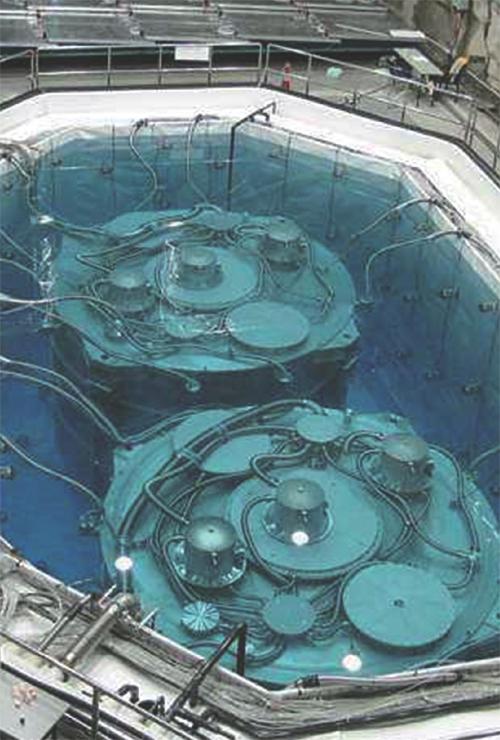

为了确认中微子的第3种振荡模式——电中微子与陶中微子之间的振荡,中国科学院高能物理研究所于2003年建议在大亚湾核电站附近的山洞里建设中微子探测器。选择在大亚湾建立中微子探测器,是因为大亚湾核电站中的核反应堆在工作过程中会释放出大量电中微子,在附近建立起中微子探测器,是“变废为宝”的举措。这个项目于2007年开始建设,引起了国际上许多小组的合作兴趣,很快就组成了一支由中国主导、国际多个小组参与的大型团队。

大亚湾中微子实验室有3个由水平隧道相连的实验厅:大亚湾近点、岭澳近点与远点。每个厅里有2个圆柱形探测器,放在纯净水之中,水可以屏蔽掉一些背景干扰。每个探测器里有20吨闪烁液、约1000个光电倍增管。实验厅附近6个反应堆产生的大量反电子中微子进入探测器,会激发出切伦科夫辐射,使后者被光电倍增管探测到。2011年,这个实验开始运行。

2012年3月8日,大亚湾中微子实验以高度可靠的数据确认了中微子振荡的第3种振荡模式——电中微子转变为陶中微子的存在。这次实验还计算出了这类振荡发生的几率。这也是最后被发现的一种振荡模式。2012年年底,大亚湾中微子实验获得的成果被美国《科学》杂志评为2012年度世界十大科学突破之一。

2015年11月9日,大亚湾中微子实验团队与其他4个中微子研究团队以及它们的7个带头人获得了2016年科学突破奖。其中,大亚湾实验团队的2个带头人是中国科学院高能物理研究所的王贻芳研究员与美国劳伦斯伯克利国家实验室的陆锦标教授。这也是中国科学家首次获得这个奖项。

在确认了中微子振荡的新模式之后,大亚湾中微子实验室的目标转为测量中微子质量的大小顺序。2015年,中国科学院高能物理研究所在深圳西边的江门开平市的打石山开始建造江门中微子实验室(JUNO),计划于2020年建成。这个实验室是大亚湾中微子实验室的升级版本,因此也被称为“大亚湾中微子实验室二期”。

JUNO所在的實验厅位于地下700米,使用包含2万吨闪烁液的中微子探测器,是大亚湾中微子实验室的探测器中闪烁液的1000倍。这些液体中,99.7%是无毒、易降解的烷基苯。JUNO探测中微子的能量精度可以达到3%,精度超过所有目前正在运行的中微子探测器。

锗探测阵列:尝试揭示我们为什么会存在

大自然中很多微观粒子都有对应的反粒子,比如电子的反粒子就是正电子,质子的反粒子就是反质子。当然,也有一些粒子的反粒子就是自身,比如光子的反粒子就是光子。上文曾提及,中微子的反粒子就是反中微子。不过,还有一种理论认为:中微子的反粒子就是中微子自身。那么,中微子的反粒子到底是什么呢?

如果这个问题能够得到解答,就会为“宇宙万物为何会存在”这个问题提供重要的线索。这是因为,物理学家认为,宇宙中的所有粒子如果是正反对称的,那么这些粒子就会彼此湮灭,全都成为不带电的粒子,宇宙中就不会有电子、质子这样的带电粒子,也就无法构成我们的物质世界,更不会有地球和人类。

但事实上,这些物质都真实存在。这就意味着,宇宙中正反粒子的数目是不同的。这是为什么呢?目前物理学家还没有找到答案。不过,物理学家认为,如果中微子的反粒子就是自身,那么就会有一种罕见的、被称为“无中微子双β衰变”的反应发生。这个反应释放出2个电子,但不释放中微子。

为了验证中微子的反粒子是否就是自身,意大利格兰萨索国家实验室用锗76探测器来探究是否有这样的反应发生。这个探测器位于地下1400米深处,含35.6千克的锗76。

2017年4月,锗76探测器小组在英国的《自然》杂志发表论文,宣布未发现“无中微子双β衰变”反应。或者说,没有找到“中微子的反粒子为自身”的证据,从而给“中微子的反粒子为自身”的假设施加了非常严格的限制。