一粒早稻的成长史

◎ 黄孝纪

浸

清明节前后几天,正是早稻的秧谷下塘的时候。这个时节,浸谷种成了故乡家家户户的头等大事。一季的收成,半年的粮食,就靠它了。

那时,我们这个湘南山村,人口多,人均水田面积在半亩许。我家五口人,两亩半水田。这些水田中,优质田,次等田,干旱田,是搭配起来的。这样,水田就分散在四五处地方,相隔较远。别的人家,也大抵如此。

分田到户后的早几年,各家所使用的谷种,来源各有不同。通常的做法是,在自家上一年插下的稻田中,挑选长势好、病虫害少、谷粒饱满又穗长的一处,作为来年留种的对象。这块水田收割之后,稻谷单独晾晒,车去秕谷,留取一定的数量,装入蛇皮袋中,精心保存,作为来年该季的谷种。是早稻,则留作早稻种;是晚稻,则留作晚稻种,绝不混淆。也有的人家,觉得这一年自家的稻谷产量不如邻里或者外村的亲戚,在他们收割留种的时候,就会去交换所需的斤两,以作来年的种子。这些农家自产自留的谷种,相比后来流行的杂交水稻,成活发芽率低,产量也要低,又叫常规稻。

节气一到,各家如同得了号令,纷纷将谷廒里的谷种拿了出来。一般来说,一亩水田,大致需要30斤常规稻种,其用量差不多是杂交水稻的十倍。在我们家,浸谷种一直是我父亲亲力亲为。他是经验丰富的老农,一家之主,这会儿态度严肃,每道工序有条不紊,容不得半点马虎。

大木盆,大水桶,他清洗多遍,已然干净。谷种倒入其中,挑来井水浸泡。双手一番搅动之后,饱满的谷粒下沉,水面漂浮着空瘪的,用竹捞箕捞去。

第二天的这个时候,父亲将浸泡了一昼夜的谷种捞出。洗净的木盆木桶里,已换上温水,谷种即将进入破胸的关键程序。水温需适宜,不能太烫,太烫则会将谷种烫死;也不能太凉,太凉则起不到助其破胸的功效。照现行的观点,为40度上下。但那时,全凭双手的感觉经验。谷种倒入温水,浸泡2分钟许,速速捞出,装入干净的蛇皮袋,置于周边已铺垫好一层干稻草的箩筐中,捂封严实。

接下来,是父亲最忐忑的时刻。每隔几个时辰,他会将一只手探进去,摸摸谷种的温度,看是否温热起来了。若仍然是凉凉的,情况有两种,最糟糕的是谷种烫坏了,另一种原因则是天气冷,还需淋洒温水再助一助。“作滚了(方言,意为热起来了)。”终于听到父亲简短地吐出三个字,脸色轻松起来。我们知道,谷种就要破胸爆燕子口了。

往后的两天里,这些金黄色的稻谷种子先是长出白须须的根,而后才长了两片细细尖尖的秧叶芽儿。它们的生长速度明显加快,真是一天一个样。

秧谷得赶紧下塘了。

撒

秧塘。在我的故乡八公分村,这是一个专用名词。

生产队的时候,每年清明前夕,村前众多大大小小的池塘,就会放干了水,草鱼鲢鱼鳙鱼鲤鱼捉上来,集中一处寄养,别的杂鱼则按人口分给各家食用。这些放干水的池塘,乌黑的塘泥细腻肥沃,沿着一个方向,锄成一列列带状的整齐厢行,用来撒播秧谷,故叫秧塘。厢行通常宽四五尺许,厢与厢之间挖成沟槽,仅容一人走过,也是排水和蓄水的通道。这些池塘,要等到晚稻秧苗插下田,清除污泥,晒干塘底,撒上石灰消毒后,再才重新蓄水养鱼。

生产队解体,池塘划分到户。那些大一些的池塘,常为数家所分,各自筑了泥埂隔开。有时即便养点鱼,也是浅水小池,各自为政。从此,村里就少有昔日那种清波淼淼的深水大塘了。那时,我家没有分到池塘,种秧的地方是溪边一处狭长的活水田,按照习俗,依然是称作秧塘。

就在浸泡谷种,等其生根发芽的那几天里。父母家人在秧塘里也是忙个不停,锄田,划线撩沟,堆积厢行。每厢田泥,先得用长柄板梳,一一梳理,梳得细细腻腻,基本平整,清除小石块和杂物。而后从茅厕里掏来一担担大粪,全部泼上一层,用竹扫把一一扎入泥面,做为底肥。末了,用T形长柄木档子,将厢行表面熨帖得平平整整,光光亮亮。

这时,若是晴好天气,秧谷下塘,是再好不过了。家家户户都会抓着这好时机,将秧谷下了塘,此时的村庄,已是一片忙碌景象。

父亲将秧谷用谷箩装了,挑到秧塘边,再用竹菜篮分拨开来。左手弯里提着竹篮的父亲,在厢行间缓缓地行走,气定神闲。他的右手不时从篮子里抓一把秧谷,均匀地撒落厢泥表面,纷纷扬扬。那灵活的五指,此时快速地律动抛撒,就像一场功底精湛的手舞。一篮秧谷撒完了,父亲从厢行间返回来,小心分拨出下一篮,继续着先前的手舞。

当所有的秧谷撒好,父亲重新拿起了那柄木档子,俯首弓背,在厢行间且做且行。他全神贯注,双手不停地将那木档子伸过去,又拉过来,瞪着面前这些落絮轻沾的秧谷,用细微而匀称的力量,略略按压入泥,以便它们扎稳根来。

当此之际,我的母亲姐姐,也已准备好割来剁碎的草叶或紫云英。这些碎草碎叶,将被铺撒在厢行上,它们担负着神圣的使命,既给刚刚下塘的秧谷保温,又遮风挡雨,免得秧谷被雨水淋出来冲走。

要是家里买了薄膜,就无需准备草叶了。在撒了秧谷的厢行两侧,稀疏地弓上长竹片,覆盖好长薄膜,绷紧,周边用田泥捂压严实。一列列半圆柱状的密闭空间,是保秧谷平安的庇护所,无惧雨淋,以及寒流低温。

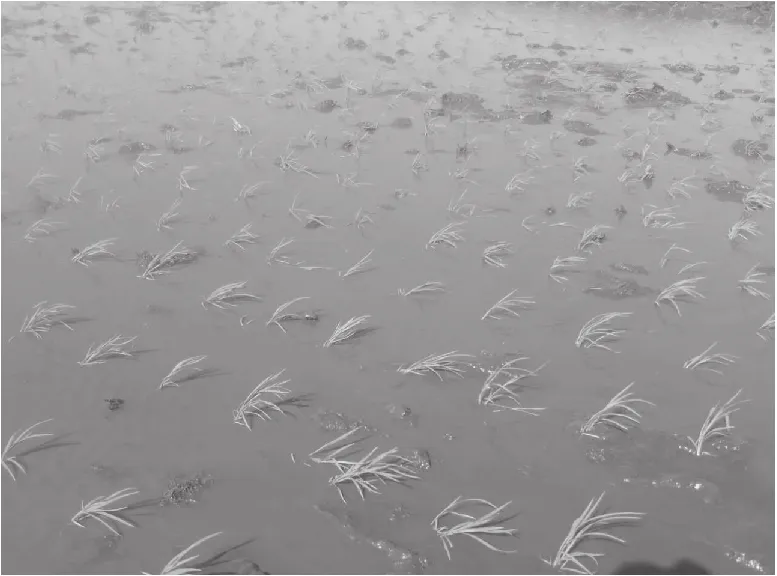

有的年份,天气烂,雨水绵绵,已生根发芽的秧谷下不了塘,这可真是愁坏了人。这个时候,家里的秧谷需倒出来,摊开在地面上,让低温的寒意,抑制它们的快速生长。总得找个略微好转的空档,赶紧撒下秧塘,免得误了节气。

扯

秧谷下塘一个星期,就能看出一层微微的绿叶儿了,毛茸茸的,一抹充满了希望的生命色彩。这个时候,那些覆盖了薄膜的厢行,人们也将周边掀开了,让和煦的春风将它们抚慰。只在下暴雨的时刻,才将其暂且遮盖一下。

秧苗渐长渐高,已是一片淡绿,对于水的需求,也愈发大了起来。村人的经验,秧苗长出两三片叶子,有寸许高了,就得放进田水,漫过厢行的泥面。以手掌平贴着泥面,水深与掌背平齐为宜,留出秧叶的尖部露出水面。以后田水逐渐加深,当长出五六片叶子时,漫水一拳。此时,秧塘里的薄膜已然收去,放眼望去,村前的秧塘,尽是一列列、一行行的浓绿,煞是可爱!

天气更趋暖和,草绿花开,鸟飞蛙鸣。稻田里,处处是一派备耕的繁忙景象。挑猪栏淤,挑牛栏淤,驱牛犁田,耙田,人们各行其是。黄牛水牛的高哞,农夫的吆喝,此起彼伏,响彻田野的上空。

对于村庄的农事,我一直以此生没能学会犁田耙田为憾。小时候,看到生产队农夫驱牛犁田,一圈一圈在田野里转圈,田泥随着犁尖犁瓦的前行不断翻转开来,留下一道深沟,就觉得十分好玩,也想去学着大人的样子,在后面扶着犁柄,缓缓地跟着牛走,很威武地不时吆喝几声命令。可这样的事情被村人看作是没出息的人干的,得不到允许。少年时代,读书越多,离故乡越远,这时已分田到户,家里没有牛,也没有犁耙,犁田的人都是以租赁为目的,在忙碌的季节,整日赶场子忙来忙去,谁还有闲工夫让你学着?

我家的这些水田,在这个时候,或者雇请养牛的人犁田耙田,要是等不及,就自家人拿了锄头、镰刮、草刮子来锄田。我虽年少,锄田也得参与。赤脚踩进泥里,寒意透彻骨头。一双手握着长木柄,一锄锄挖下,翻转,泥水四溅,冷不防射向脸面眼睛,衣服裤子要不了多久,就这一片那一片,全是泥污水渍。耙田整平便用一种土办法,将家里的高楼梯扛来,横放在锄后的田边,上面用竹筛子装几块石头压着,前方一侧绑了长棕绳,人在前面拖着走,就像一头牛。楼梯压着泥水,激起层层浊浪。

秧谷下塘已满一月,秧苗已粗壮高挑,农历四月八节已然来临,正是插田的季节。秧塘里蓄满了水,以便在扯秧的时候,把秧泥洗干净。

印象中这时候偏偏多雨,淅淅沥沥的。父母身披蓑衣,头戴斗篷。我和姐姐,多是披一块薄膜,头上也是戴着斗篷,只是这斗篷过于大,过于沉,低头扯秧时动辄从我头上掉下来,很让人烦。我们俯首弓背站在秧塘里,反着右手不停地扯着秧苗的根部,每扯一小扎,就递给左手接着。等左手掐不住了,双手紧握这一大扎秧苗的中部,上上下下,在水面上冲击秧根上黏附的田泥。水面激荡不已,哗哗之声此起彼伏,泥水溅得衣裤一块块湿,有时进了嘴里。洗干净的秧苗,根须黄白相间。脱离水面,水一滴落,根须便收缩在一起,成一个尖锥。这时,我们才能略为直起腰背,左手托握秧苗,右手从面前预备的稻草中抽出一两根,围着秧颈绕几圈,扎紧,反手扔在身后的水面。

接着,又俯下身去,不停地扯着……

莳

我们正腰酸背痛忙着,蚂蟥这时也没闲下来。

村谚说:“蚂蟥听水响。”水一响,那些大大小小的蚂蟥们,仿佛听到了喜讯,从原本蛰伏的稻秧里,田埂洞中,泥下,一齐向着水响处赶来了。它们是来赴一场吸血的盛宴,故当你发现它们在水面一沉一浮,像一线黑色的微波勇往直前,你会感觉到它们节律的欢快,和某种迫不及待。

只是在我们扯秧的时候,很少去关注这些软体动物。对我们的攻击,是造化赋予它们的使命。我们的血液被它们饱腹,这是身为农民的宿命。好在它们并不给我们太多的痛楚,悄悄叮咬在我们腿脚上,吸饱喝足逃走了,也全然不知。偶尔感到微微有点痛,一看,是一条大蚂蟥,甚至三四条,紧紧吸进皮肉,要费很大的力才能拔出,一股股血水也随即流下。

稻秧一扎扎浮在水面,秧塘的厢行有的全扯光了,有的扯了大半,估计能用一天了,父母就会说,不要扯了,莳田去。我们便一齐提了水淋淋的稻秧,趟着泥水,摆放进田埂上的竹筛,秧根朝外,一层层叠好。而后赤着脚,一担担挑往待莳的水田。

考验臂力眼力的时候到了。稻秧担子放在田埂上,一扎扎的稻秧需扔进田里,越扔得远,落点均匀,越好!这是最开心的时刻,我们各站一处,都使着猛力扔稻秧,就如同发射出一枚枚绿色的炮弹,飞向空中,划一道道弧线,噼噼啪啪落在水田,溅起一朵朵水花。

往常在生产队莳田,为了好计算工分,通常是先划行。即先由两个莳田能手,各执一根相互间用长绳子相连的木棒,量好一定的宽度,分别插在平行的田埂两端,绷紧长绳,然后各自拿了秧苗,沿着长绳莳过去,交汇成一条绿色分隔线。两线之间就是一行,每行按规定莳上八株或十株。这样按行莳田,对于技术差的人,有示范作用,不至于过密或过稀,也不容易造成弯弯扭扭,看着整齐舒畅。

到户后,划行的少了。我家莳田,最差的自然是我。父母姐姐莳在前面,他们有时给我留很窄的一行,并莳了样板,让我接着。只是我莳着莳着,就走了样,株距或宽或窄,横也弯弯扭扭,直也弯弯扭扭,就像一众乱蛇,令他们肚子笑痛。许多时候,他们已多莳两行了,我那一行还在挣扎,被包围了起来。

莳田真是一件腰酸背痛的活。两腿成马步半蹲着,俯首曲背,左手半握着松扎后的稻秧,右手尖着三指,每从左手分出一株秧来,深深莳一下,手眼并用。这样机械地重复着,一面慢慢后退,时间一长,腰骨几乎要断了,痛得真想一屁股坐在泥水里。

这几天吃饭也不像先前一样有规律,每天早早起来扯秧,天黑了才一身泥水回家,个个都像散了架。

秧塘空了,一块块水田都莳好了稻秧,柔柔的浅绿。放眼看去,村前的江流两岸,绿意绵延,十分美好!

薅

这会儿,各家的水鸭要关好了!

那时的村庄可不像现在。现在的故乡是,水田大多荒废成了旱地,江水萎缩成了小溪,山间的泉水没有了踪影,除了装修一新的三四层的楼房是往多的一方增长的,在村里的人口是一年年少了,牛是绝迹了,猪是没有了,鸡鸭也成珍稀动物了。时光若是前推三十多年,情形正好相反,那时的村庄,水田广阔,江溪盈岸,流泉叮咚,牛是农家珍宝,猪狗鸡鸭谁家没有?那真是一个热闹的村庄,充满活力与生命色彩的村庄,真正的村庄!

不过,在这样一个真正的村庄里,到了早稻莳下田后,鸭子得小心了!

鸭子这家禽,对水亲得很,池塘,水田,溪圳,江流,只要有水的地方,它们就喜欢去浮游觅食,成群结队,整天泡着都高兴。所以,村人又惯常称做水鸭。在乡间,最适合水鸭觅食的地方,自然是水田。田野广阔,水浅,遗落的谷粒,草籽,泥鳅,鱼虾,泥虫,食物丰富。水鸭嘴上功夫了得,那一张黄色的长扁嘴,坚硬如铁,觅食之时,嘴巴斜插泥水,上下两喙张合的频率,快得惊人,眨眼之间,已不知将面前的泥水过滤多少遍了,只见嘴边的泥水不住地喷溅!它肥大的躯体和长曲的脖子,推动着这张铁嘴前行,如同一台斗子反转的挖掘机。

秧苗才刚莳下田,还没落下根去,哪里经得住这样的铁嘴挖掘?因此,在相当长的一段时间里,各家都会自觉把水鸭关在笼子里养着,或者关在杂屋里,巷子里。只有一两户养棚鸭的,每天大早由专人驱赶着几十上百只水鸭,一路摇摇摆摆,嘎嘎大叫,蹦进江水里,自己则整天在江流两岸上上下下盯着,不敢稍有大意。有的时候,水鸭进了别人家的稻田,若被发现了,人家也懒得驱赶,追上去,几杆子打死在那。

田间少了鸭子的侵扰,秧苗稳了根,长得活络起来。同时长起来的,还有各种各样的杂草,诸如眉毛胡、蕙菜蔸、直茎草、稗子……

蛙类的活力,这时节也好得很!成蛙到了交配期,水田里,到处可以看到大大小小的青蛙、麻蛙、泥蛙、蛇蛙、癞蛤蟆,鼓着大眼珠,追来跳去,或两两骑着不动,聚精会神。一片片黏黏糊糊的受精蛙卵,常常附着在稻秧根部水面,白白的,薄薄的,里面有无数小黑点,像无数小眼睛。

隔些日子,水田里的蝌蚪就成群结队,千军万马了,黑压压的,拖着长长的尾巴,在千行万行的绿秧间,沉沉浮浮,快快乐乐。它们大肚子圆鼓鼓的,真不知吃了些什么好东西?蝌蚪日渐长大,起了奇妙的变化,长出了两条腿,又长出了两条腿,最后断了尾巴,成了蹦蹦跳跳的小蛙。

天气热起来,禾苗高大了许多,稻田里的杂草也多了,高了。看样子,得薅田了。

薅田的日子,父亲已准备好了碳酸氢铵和尿素,这两种气味刺鼻的氮肥,能促进禾苗长得更加壮实。薅田是在晴天,全家出动。父亲先提着桶子,在田里施撒肥料。我们并排着,从水田的一处开始薅起。

薅田全靠双手,又叫抓田。十指张开,围绕着每株水稻,抓抓挠挠,疏松田泥,以便稻根伸展得更远,能吸取更多的养分。同时,将那些各样的杂草拔除,卷起来,再踩入田泥深处,腐烂成肥。

烈日渐高,灼烤背脊。我们俯首翘臀,双手在前方左左右右的禾苗间不停地薅着,像一只只四足动物,缓缓爬行……

管

父亲差不多每天都要去稻田转悠几圈。

禾苗已经长得满了行,密密的,绿绿的,叶儿尖尖,看着就让人高兴。尤其是早上,叶尖上挂着点点露滴,太阳一照,闪着亮光,像无数珍珠。田埂上,碧草青青,厚厚的一层。人一走过,露水湿脚,那些大小蛙们,顿时像无数的子弹,纷纷从草丛里弹起,划一道小弧,射向田间禾苗下不见了。

虽说田野里有蛙们的守护,害虫还是一波波地来,钻心虫,卷叶虫,稻飞虱……稍有不慎,虫害就会迅速蔓延,给水稻带来致命灾难。

钻心虫,也叫三化螟,产卵后,其幼虫沿着稻茎的内壁,边吃边往下钻去。若是水稻分蘖期受害,会出现枯心苗和枯鞘;孕穗期和抽穗期受害,则出现枯孕穗和白穗;灌浆期、乳熟期受害,出现半枯穗和虫伤株,秕粒增多,遇刮大风易倒折。

卷叶虫,学名稻纵卷叶螟,其卵多产在禾苗最上面承接天露的的嫩叶上,啃噬叶肉,致使叶片卷曲,枯白而死。

稻飞虱有数种,前期以白背飞虱为主,后期以褐飞虱为主,它们以刺吸取稻茎的汁液,使水稻生长受阻,严重时稻丛成团枯萎,甚至全田死秆倒伏。

这些水稻的大敌,在生产队时期,曾用在夜里点诱蛾灯的方式诱杀。每块稻田里,分散搭建几个三角木架,放置一个水盆,中间挂一盏煤油灯。每到傍晚,村人提了煤油,去田间把灯点上。顿时,数不清的飞蛾和虫子,从禾苗间纷纷飞来,围着灯火翻飞撞击,坠落如雨,黏附在水盆里挣扎着死去。夜幕下,灯火无数,天地交融,远看去,星光灯光相辉映,也是一道人间美景。

分田到户后,这种原始扑杀方式已成历史,取代的是农药灭杀。甲胺磷、杀虫霜、敌百虫、稻瘟净、六六粉……各种农药开始大量涌入村庄,那些杀过虫后的空农药瓶子,江里,溪圳,田边,丢得到处都是,水面时常浮着死去的泥鳅黄鳝、大鱼小鱼。

每隔一些日子,父亲发现稻田里起了病虫害,他和姐姐就会提了农药,背着喷雾器,在稻田里来来回回地喷洒农药,尽管气味熏人,也无口罩等任何防护。有时,姐姐甚至出现脸色发白,头晕作呕等中毒症状。

田水的管理,也是一项紧要事。这里面的学问也多,秧苗刚莳下,尚未稳蔸,水以一掌背深为宜,过深,则会漂浮起来。一周后补蔸,又叫站莳,田水可加深到一拳了。夏日里南风大,太阳也大,水汽容易蒸发,田里保水尤为重要。那些临近水圳的稻田尚好,无缺水之虞。令人牵挂的是水尾田,许多时候,田水快干了,水还来不了,急得让人跳脚。为了输水,夏日里父亲常扛着镰刮,一路来一路去,沿着水圳看水,难免不与人发生口角纷争。

日子一天一天过去,禾苗怀孕了,抽穗了,扬花了,灌浆了,谷粒渐趋饱满,青青的禾苗之上,是无数密密集集的稻穗,耸立着,直指白云蓝天……

割

过了端午节,秧塘里的厢行,重新整理了一番,撒下了已生根发芽的晚稻的谷种。

时值盛夏,天气酷热,谷粒沉浆很快,颗颗饱满硬实,修长的稻穗,此时渐渐勾下头来。禾苗和稻穗的颜色,也由青而黄,村前阔大的田野,像数不清的金色板块,大大小小,一块连着一块,沿着江流两岸蔓延开来,一直伸向视线之外的远村,俨然丰收景象。

稻田里的水,此时挖开放干,晾晾泥面,保持湿润,这样有利于稻谷的成熟和根部稻飞虱的减少。在生产队的时候,此时已经安排人员逐丘按行。他们双手各拿一杆等长的四方杉木条,沿着田埂每量一杆长,即为一行宽度,而后两杆前端合成楔形,伸进稻株距间,用力往两边一按压,分隔开来,一路笔直向前,直达对岸田埂。按行后的稻田,就如同秧塘里的厢行,一厢厢,便于割禾时计算工分。到户后,按行的少了,反正都是自家人割,只要割完了,你想从哪开始割,割出什么花样来,都行。

割禾的日子越来越近,各种用具的备办,各家也有条不紊地进行。那些打禾机,有的是几户人家共用,有的是个人拥有,购置配件,预备机油,需整修的赶紧整修。赶圩的村人,在傍晚回家的时候,都络绎不绝将新买的谷箩、箩绳、扁担、禾镰,带回来了。

农历六月中,三伏天,正是一年中最酷热的时候,早稻成熟了,秧塘里晚稻的秧苗也到秧龄期了。早稻得赶紧收割,晚稻得赶紧莳田,对着毒太阳,两头都要跟季节抢时间,这就是农家最辛劳的“双抢”。此时学校已经放暑假,对于农家来说,每个大学生中专生中学生小学生的回家,都给人手紧缺的“双抢”增添了重要力量。

割禾时,我们一家五口齐上阵,一人一镰,在田埂边一字排开,对着各自面前的金黄的稻子,割开一道口子,速速割去。割禾需眼疾手快,左掌半握,前推稻秆,右手持镰,刃口略为斜下,对着稻秆根部飞割不停,嚯嚯有声,双手并用,全凭感觉。稍有不慎,一声“哎哟”尚未喊出口,左手小指已是鲜血淋漓,痛彻心扉。割好的稻子,成扎有序摆放,便于打禾。为免烈日晒伤皮肤,我们戴着草帽,穿着长衣长裤,一阵功夫,就都汗流满面,湿透衣服。

抬打禾机,则由我们三姐弟承担。我上中学时,父母年事已高,三姐力弱,打禾机多由二姐和我来抬。那时,我们家与另几家共用一台打禾机,各家轮流使用。通常是,这户人家刚打完了一丘稻田,另一户已割完禾的便赶紧去抬来。一整天,那打禾机就这样被几户人家在曲折的田埂间抬来抬去。抬打禾机是一件苦力活,尤其是刚在水浸田打完稻子后,被泥水泡得特别重,有时连滚子也不卸下,一起抬着,就更沉。二姐每次都照顾我,让我抬后面。打禾机方桶后板覆扣在我的肩膀上,我的头在桶内,只能俯看数尺见方的地面,踉踉跄跄,跟着二姐前行,稍一抬头,后脑就磕碰着桶板。我们需一口气抬到自家稻田,有时要走一两里弯弯扭扭的田埂小路,我的肩膀就像刀割一般,痛得龇牙咧嘴,几乎要承受不住而摔倒。

终于放了下来,我和姐姐咕咚咕咚喝一通凉茶水,稍稍喘息,装配好打禾机。

晒

我们猛力踩着打禾机的踩板,滚子飞速转动,发出巨大的“嗡嗡”声,响彻田野的上空。

打禾需分工合作。我和二姐三姐在前面打禾,双手每从田里掐起一大扎稻子,就急匆匆向着打禾机奔去,一脚站上站板的一端,另一只脚随之跨上踩板,拼力踩踏。手里的稻穗往前一辉,按压在密布尖拱形铁丝齿的滚子上,顿时,谷粒飞溅,打得挡板哔哔啵啵,有的甚至飞出来,打痛脸面。打禾机上一次能同时站两人,一齐踩踏,手臂不断左右扭转,以便稻穗打得干净。一扎稻子打完,稻秆顺手往旁边一丢,便急匆匆走下,去拿另一扎。我们三人便这样你追我赶,在稻田里往返。

父亲俯首弓背,站在打禾机的方桶后面,身边放着几个空谷箩。他的双手一直伸在方桶里,不停地扒拉堆积的谷粒、碎叶、被滚子绞下来的乱稻秆稻穗。这些碎叶和乱稻秆稻穗,我们叫毛芽(方言),父亲先捧出来,塞进旧谷箩里,以后挑回家晒干后,用木杵敲打,筛出谷粒。方桶里的稻谷,父亲用撮筛撮出来,倒入新谷箩。他就这样一直俯身忙碌着,背上的衣服,汗水干了又湿,湿了又干,成一圈圈白色的盐霜,犹如西瓜的皮纹。

打禾机前的稻子已空了一大片,我们就拖着它的两耳向前移,父亲在后面推着。泥面上留下两道光滑的深痕,像两条平行的轨道。而后,又将打禾机踩得震耳欲聋。

箩筐里的稻谷满了,我们需及时挑回家,让母亲晾晒。此时,“嗡嗡”声暂且停息下来,父亲方可坐在田埂上歇一歇,掏出烟袋,卷一筒喇叭烟,舒畅地吸着。

禾场就在我们家的屋旁,是建新瓦房时,用石灰三合土铺筑的。这几天,这里是母亲的劳动场所。每天,她将我们挑来的稻谷,用长柄梳板梳理开来,厚薄均匀,如同给禾场烙了一块金黄色的大烫皮。

晒谷也很繁琐。母亲在铺开的稻谷上,先要双手提握竹扫把,以竹梢尖尖扫去谷上的细碎毛叶和穗屑,而谷面依然保持平整,毫不堆积紊乱。这看似松弛轻巧的手工活,全凭力道掌控得好,没有多年实践经验,其实不易做到。每晒上一段时间,母亲要拖着梳板,全禾场梳理一番,稻谷就晒得更加均匀了。中途,还要提防鸡群和麻雀偷食,随时挥着竹竿驱赶。

到了傍晚,太阳下山,我们也回家了。全家人一同收谷,车谷,将一筐筐车干净的新稻谷,过称之后,用手臂粗的大棕绳拉扯到楼上,倒入干干净净的空谷廒。一隔隔谷廒满了,欣慰的笑容,荡漾在每个人的脸上。

接下来,又是几天没早没夜的辛劳。犁田,或者锄田,铺稻草,踩稻草,将田水放满,整平,打一遍稻秧安蔸的化肥,扯秧,莳下晚稻。

一季的劳动,一季的投入,总算有了丰收的回报。这是村人最切实的愿望,最大的安慰!

几天后,在一个赶圩的日子,母亲买来了新鲜的猪肉。家里的公鸡宰杀一只,又从我们家门前的小池塘捞了一条草鱼。新稻谷也已挑了一担,碾成了白花花的新米。

尝新的日子,村里各家虽不一定是同一天,但隆重和虔诚是一样的。母亲将三牲做好,香喷喷地摆放在神台前的饭桌上,新米煮成的白饭,也装上三碗一同摆上。

父母烧纸焚香,恭敬地叩首,口里祝祷着感恩之辞。感谢天地!感谢神灵!感谢祖先!让我们能够风调雨顺,稻田丰收!

我们在一旁,静静地看着,一种神圣的庄严,油然而生。

大门外,早些天还一片金黄的稻田,这会儿,已是浅浅的嫩绿……