科研团队人才资源配置初探

——剖析2001-2017年诺贝尔科学奖获奖人生平事迹

陈久庚

(中国科学技术信息研究所,北京 100038)

现今的科研课题往往需要组织一个团队进行研究。因此组成科研团队的人员对产出研究成果起着关键性的作用。2001—2017年诺贝尔科学奖的物理学、化学、生理学/医学3 个奖项授予130人(其中,物理学奖项45 人,化学奖项43 人,生理学/医学奖项42 人),是世界公认的卓越科学家。他们的发现、创造发明以及揭示的自然规律,有力地推动了科学技术的发展,为社会做出了巨大的贡献,是顶级的学术成就。本文从剖析这些获奖人生平事迹得到的启示,初步探讨科研团队的人才资源配置。

1 科研团队成员年龄结构

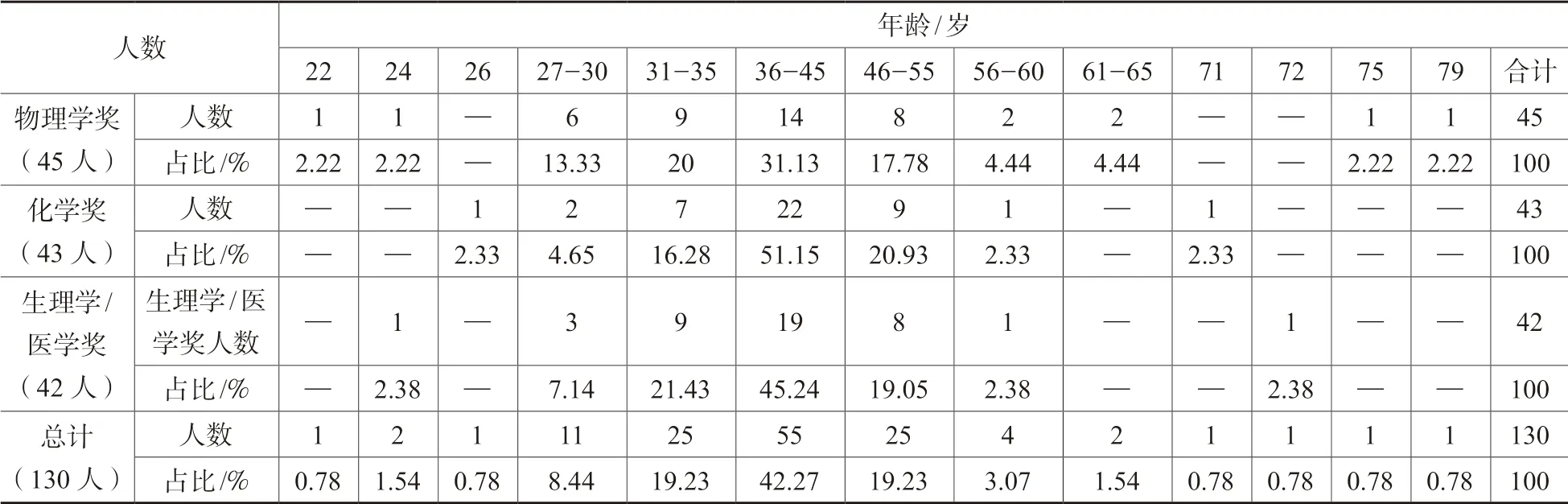

科研团队应是一个有生气、有活力的组织。因此,团队成员的年龄是第一要素。科研团队年龄结构的设想,可以参考2001—2017年获诺贝尔科学奖130 人产出获奖成果时的年龄(表1和图1)。

物理学奖得主45 人产出获奖成果时的年龄在22 岁到79 岁之间。其中,30 岁以下8 人(占17.78%),31-35 岁9 人(占20.00%),36-45 岁14 人(占31.13%),46-55 岁8 人(占17.78%),56-60 岁2 人( 占4.44%),61-65 岁2 人( 占4.44%)以及70 岁以上2 人(占4.44%)。平均年龄为41.46 岁。

化学奖得主43 人产出获奖成果时的年龄在26 到71 岁之间。其中,30 岁以下3 人(占6.98%),31-35 岁7 人(占16.28%),36-45 岁22 人(占51.15%),46-55 岁9 人(占20.93%),56-60 岁1 人(占2.33%)。以及71 岁1 人(占2.33%)。平均年龄为41.51 岁。

生理学/医学奖得主42 人产出获奖成果时的年龄在24 到72 岁之间。其中,30 岁以下4人( 占9.52%),31-35 岁9 人( 占21.43%),36-45 岁19 人(占45.24%),46-55 岁8 人(占19.05%),56-60 岁1 人(占2.38%)以及72 岁1 人(占2.38%)。平均年龄为41.02 岁。

总计,这3 个奖项得主130 人产出获奖成果时的年龄在22 岁到79 岁之间。其中,30 岁以 下15 人( 占11.54%),31-35 岁25 人( 占19.23%),36-45 岁55 人( 占42.27%),46-55岁25 人( 占19.23%),56-60 岁4 人( 占3.07%),61-65 岁2 人(占1.54%),以及70 岁以上4 人(3.08%)。平均年龄为41.28 岁。

从上述数据来看,可以考虑科研团队成员年龄为“两头小中间大”的结构,如图1所示,即不同年龄段人数的比例大体上为:10%的成员在30 岁以下,20%在31-35 岁,40%在36-45 岁,20%在46-55 岁,10%在56 岁以上。平均年龄40 岁左右。

表1 2001—2017年诺贝尔科学奖得主130 人产出获奖成果时各年龄段的人数和比例

图1 2001—2017年诺贝尔科学奖得主130 人产出获奖成果时各年龄段人数柱形图

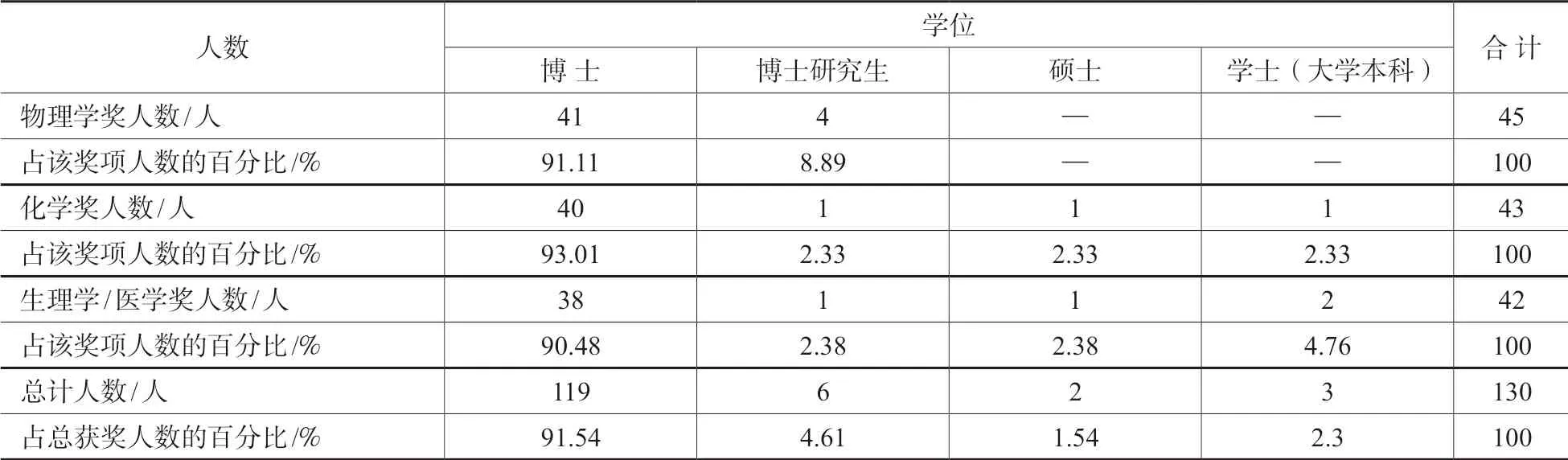

2 科研团队成员的学历

科研团队的关键是研究实力。科研团队成员的学历,包括学士(大学本科)、硕士和博士学位,表征受教育的程度,是他们进行科学研究的知识基础和能力,体现了科研团队的研究实力。科研团队中各种学历人数比例的设想,可以参考诺贝尔科学奖得主130 人获奖时具有的学位,如表2所示。

在物理学奖得主的45 人中,41 人是博士(占91.11%),4 人为在读博士研究生(占8.89%,还需1年毕业)。

在化学奖得主的43 人中,40 人是博士(占93.01%),1 人为在读博士研究生(占2.33%,还需2年毕业),1 人是硕士(占2.33%),1 人是学士(占2.33%)。

在生理学/医学奖得主的42 中,38 人是博士(占90.48%),1 人是在读博士研究生(占2.38%,还需2年毕业),1 人是硕士,1 人是学士(占2.38%),1 人是大学本科(占2.38%)。

总计,这3 个奖项得主的130 人学位分布是:博士和在读博士研究生有125 人,占96.15%;硕士2 人,占1.54%;学士(大学本科)有3 人,占比2.3%。

以上数据表明,诺贝尔奖按研究成果评选,不论什么学历都有可能获奖,尽管占比相差很大。日本岛津制作所工程师田中耕一是2002年化学奖得主之一,是一般科技人员获诺贝尔奖的一个案例。田中耕一于1959年出生在日本富山县的一个普通家庭,1983年毕业于东北大学工学部,1985年26 岁时发明了获诺奖的生物大分子质谱分析方法。他没有博士学位,也没有硕士学位,是一家小公司的基层技术人员,与学术界几乎没有任何交往。当传来田中耕一获诺贝尔化学奖的消息时,全日本的科学家和大学教授没有一个人认识他,在日本生命科学研究领域的资料中根本找不到“田中耕一”的名字。日本的媒体报道称,田中耕一获诺奖是一个“传奇”,是“小职员的奇迹”。美国质谱测定研究学会主席波士顿大学生物化学教授凯瑟琳·科斯特洛、丹麦南丹麦大学化学教授彼得·勒普斯托夫和瑞典乌普萨拉大学教授佩尔·豪康松等科学家则提出质疑说,获奖的应该是德国的两位化学家米夏埃尔·卡拉斯(Karas)和弗伦茨·希伦坎普(Hillenkamp),而不是田中耕一,这两人提出的类似方法虽然比田中耕一晚两个月,却比田中耕一的方法有效得多,而且他俩对生物大分子研究的贡献也比田中耕一大。但是,瑞典皇家科学院诺贝尔化学奖评选委员会主席本特·诺登则坚持认为,把诺贝尔化学奖授予田中耕一是正确的决定。他说,颁发诺贝尔奖的宗旨是,奖励那些率先提出可启发和改变其他人思维方式和观念的人,而田中耕一正是开启生物大分子新研究领域大门的第一人,他获得诺贝尔化学奖当之无愧。

表2 2001—2017年诺贝尔科学奖得主130 人获奖时学位的人数及其比例

借鉴这些情况,科研团队可以考虑成员的学历是学士(大学本科)、硕士、博士以及研究生,而博士具有高深的知识基础。为了增强科研团队的研究实力,博士学位(包括博士研究生)宜占多数,人数的比例在60%~70%。

3 导师指导研究的模式

在科学研究人员中,师出名门不乏其人。在诺贝尔科学奖的物理学、化学、生理学/医学3个奖项得主的130 人中有24 人(占18.46%)是师生关系。

野依良治(のより りょう(xii)),师从1990年化学奖得主E.J.科里(E.J.Corey)做博士后研究,他与W. S. 诺尔斯(William Standish Knowles)和K. B.夏普莱斯(K Barry Sharpless)发现手性催化氢化反应和氧化反应,开拓了分子合成的新领域,对学术研究和新药研制都具有非常重要的意义,他们3 人获得了2001年化学奖。

S.布伦纳 (Sydney Brenner)与他的两名学生H.R.霍维茨(H. Robert Horvitz)和J.E.苏尔斯顿 (John E. Sulston),揭示了器官发育和细胞程序性死亡的遗传调控机理,有助于研究许多疾病的发病机制,师生3 人获得了2002年生理学/医学奖。

D.格罗斯(David J.Gross)与他的在读博士研究生F.维尔切克(Frank Wilczek)师生俩以及H.D.普利策(H. David Politzer)揭示了粒子物理强相互作用理论中的渐近现象,使得更接近于现实地构建了重力、电磁力、强作用力和弱作用力的统一理论,他们3 人获得了2004年物理学奖。

R.阿克塞尔(Richard Axel)与他的学生L.B.巴克(女,Linda B. Buck),发现了人类气味受体和嗅觉系统的工作机制,破解了人类的嗅觉之谜,师生俩获得了2004年生理学/医学奖。

T.W.亨施(Theodor W. Hänsch), 因研制“光梳”装置而获得2005年物理学奖。而他的学生卡尔·韦曼(Carl Edwin Wieman)与康奈尔(Eric Allin Cornell)合作得到铷原子的玻色-爱因斯坦凝聚,早在2001年获得了物理学奖。学生先于老师获奖,可谓“青出于蓝而胜于蓝”。

M.卡佩奇(Mario Capecchi)的博士论文是在1962年生理学/医学奖得主J.华生(James D. Watson)指导下完成的。他与M.J.埃文斯和O.史密斯发现胚胎干细胞引入特异性基因修饰的原理,从而了解了基因与疾病的关系,可开发出更为有效的治疗手段及药物,获得了2007年生理学/医学奖。

E.布莱克本(女,Elizabeth H.Blackburn)曾师从1958年化学奖得主F.桑格(Fredenck Sanger)攻读博士学位,她是C.格雷德(女,Carol Greider)的博士导师。师生俩与J.绍斯塔克(Jack Szostak)发现端粒和端粒酶保护染色体的机理,解决了生物学上的一个重大问题,即在细胞分裂时染色体如何进行完整复制及免于退化,获得了2009年生理学/医学奖。

A.海姆(Andre Geim)与他的在读博士研究生К.诺沃 肖洛 夫(Кoнcтaнтин Hoвocёлoв)合作研制成功石墨烯材料,可制成不到1 个分子大小的单电子晶体管,最终将替代集成电路晶体管采用的硅材料,而引发电子工业革命,因此师生俩获得了2010年物理学奖。

D.维因兰德(David Jeffrey Wineland) 是1989年获物理学奖得主N.拉姆齐的博士研究生。他与S.阿罗什(Serge Haroche)实现了单个量子系统的测量和控制,为制造超高速量子计算机迈出了关键的一步,获得了2012年物理学奖。

R.莱夫科维茨(Robert Lefkowitz)是B.科比尔卡(Brian K. Kobilka)博士后研究的导师。师生俩对G蛋白偶联受体的研究,对探索和理解细胞的信息传递机制具有重要价值,获得了2012年化学奖。

M.卡普拉斯(Martin Karplus)是A.瓦谢勒(Arieh Warshel)博士后研究的导师。师生俩与M.莱维特(Michael Levitt)因提出并发展多尺度复杂化学系统模型,实现了用电脑监控微小而瞬间的化学变化,获得了2013年化学奖。他们的研究极大地优化了催化等过程。

R.W.谢克曼(Randy W. Schekman)攻读博士的导师是1959年生理学/医学奖得主A.科恩伯格(Arthur Kornberg);T.C.苏霍夫(Thomas C.Südhof)进行博士后研究的导师是1985年生理学/医学奖得主M.布朗(Michael Brown)和J.戈尔茨坦(Joseph Goldstein)。他俩与J.E.罗斯曼(James E.Rothman)发现细胞的囊泡运输调控机理,为相关疾病的研究和治疗提供新的理论依据和治疗方向,获得了2013年生理学/医学奖。

赤崎勇(fffkfhffi XIVfhxiv)是攻读博士研究生天野浩(ff(xi)の ひKAし)的导师。师生俩与中村修二发明了高亮度蓝光二极管,与红光和绿光两种二极管叠加合成普通照明需要的白光光源,引发了照明技术的革命,获得了2014年诺贝尔物理学奖。

上述情况表明,在物理学、化学、生理学/医学3 个奖项得主130 人中有大约20%的得主是师生关系。科研团队可从此借鉴,按研究的需要对某些成员搭配或自愿组合为“师—徒”,在导师指导下开展研究,促进团队产出成果和培养青年成员。

4 共事合作的环境

在物理学、化学、生理学/医学3 个奖项得主130 人中20 人(占15.38%)是共事合作研究而获奖的。

康奈尔(Eric A. Cornell)和C.E.韦曼 (Carl E. Wieman)合作研究,在金属铷原子稀薄气体中实现了玻色-爱因斯坦凝聚,他俩与W.克特勒(Wolfgang Ketterle)实现钠原子的玻色-爱因斯坦凝聚,获得了2001年物理学奖。他们的研究将给芯片、精密测量和纳米技术带来“革命性”的变化。

A.切哈诺沃(Aaron Ciechanover)和A.赫什科(Avram Hershko)在I.罗斯(Irwin Rose)主持的福克斯·蔡斯癌症研究中心做访问学者时,合作研究发现泛素调节的蛋白质降解机理,揭示了人类细胞对无用蛋白质的“废物处理过程”,获得了2004年化学奖。这一发现有助于攻克子宫颈癌等疑难疾病。

R.格拉布(Robert H. Grubbs)和R.R.施罗克(Richard R. Schrock)合作研究,在Y.肖万(Yves Chauvin)建立的烯烃“换位合成法”的理论基础上,进一步研发了一整套化学合成所需要的催化剂。催化剂可以让化学生产,降低能耗,并消灭生产过程中衍生的有害物,实现“绿色化学”。他们在有机化学的烯烃复分解反应研究领域做出了贡献,获得了2005年化学奖。

B.马歇尔(Barry J. Marshall)是消化科临床医生,J.罗宾.沃(J. Robin Warren)是病理科临床医生,合作研究发现幽门螺杆菌及其在胃炎和胃溃疡中所起的作用。由于他们的发现,溃疡病从难以治愈、反复发作的慢性病,变成了一种采用短疗程的抗生素和抑酸剂就可治愈的疾病,大幅度提高了胃溃疡等患者获得彻底治愈的机会,被誉为是消化病学研究领域的里程碑式的革命,获得了2005年度生理学/医学奖。

J.C.马瑟(John C. Mather)与G.F.斯穆特(George F. Smoot)合作发现宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性,进一步支持了宇宙形成的大爆炸理论,获得了2006年物理学奖。

A.法尔(Andrew Fire)与C.梅洛(Craig C.Mello)发现RNA(核糖核酸)具有可以干扰基因的机制,有望帮助科学家开发出治疗疾病的新疗法。因此他们2 人获得了2006年生理学/医学奖。

小林诚(XV(ⅶ)やし (xi)XVと)和益川敏英((xi)XIIIfk(ⅰ) としひで)合作研究提出“小林—益川模型”,预言存在6 种夸克,后经实验证实,因此获得了2008年物理学奖。他俩都出生在日本名古屋市,在名古屋大学完成了从本科到博士学位的全部学业,益川是师兄。

F.B.西诺西(女,Francoise Barre-Sinoussi)、L.蒙塔尼(L. Montagnier)合作发现艾滋病病毒,他们与发现导致子宫颈癌的人乳头状瘤病毒的H.Z.豪森(Harald Zur Hausen),共同获得了2008年生理学/医学奖。

J.霍尔(Jeffrey Hall)、M.罗斯巴什(Michael Robash)和M.W.迈克尔.杨(Michael Young)合作发现控制昼夜节律的分子机制,解释了植物、动物以及人类如何适应这种生物节律,并同时与地球的自转保持同步,因此获得了2017年生理学/医学奖。

实际上,现今科学研究人员大多是在一个研究小组(室,或研究机构)从事研究工作,研究小组(室,或研究机构)的成员都是共事的合作者。但是,诺贝尔科学奖的颁奖规则规定,每个奖项每年授奖人数不得超过3 人,而且不授奖给机构或团体和逝世者,因此物理学、化学、生理学/医学3 个奖项得主130 人中仅有约15 % 是二或三人合作研究获奖。由此可以借鉴,在科研团队中营造和谐合作的气氛,为成员提供共事合作研究的环境,提高团队的研究效率。

5 结语与推论

在科学研究中,研究人员起着关键性的作用。本文对2001—2017年诺贝尔科学奖的物理学、化学和生理学/医学3 个奖项的获得者130人的生平事迹进行了剖析,对科研团队人才资源的配置进行了初步探讨。

(1)科研团队人才资源的配置,主要是配置团队成员的年龄和学历结构,以保证团队有生气、有活力和有研究实力。借鉴参考130 位诺贝尔科学奖获得者的生平事迹,建议科研团队的年龄构成为“两头小中间大”,即大体上是,10%的成员在30 岁以下,20%的成员在31-35 岁,40%的成员在36-45 岁,20%的成员在46-55岁,10%的成员在56 岁以上,平均年龄在40 岁左右。而团队成员的学历可以是学士(大学本科)、硕士、博士以及研究生,为了增强科研团队的研究实力,博士学位(包括博士研究生)人数的比例宜占多数,在60%~70%。

(2)在诺贝尔科学奖得主130 人中约有20%的得主是师生关系,约有15%是二人或三人合作研究获奖。可以由此借鉴,实行导师指导研究的模式,促进团队出成果和培养青年成员,并在团队中营造和谐合作的气氛,为成员提供共事合作研究的气氛和环境,提高科研团队的研究效率。导师指导研究的模式以及营造共事合作的环境,是在挖掘科研团队自身的研究潜力,是科研团队人才资源配置的延伸措施。

(3)在诺贝尔科学奖得主130 人中有48 人(近40%)应邀访问国内高校和研究机构,受聘为名誉(客座)教授、顾问担任业务任职,发表学术演讲或作学术报告,并开展合作研究(见附录),对高校师生和学术界了解有关专业领域发展的前沿和提高研究水平起到了积极推动作用。由此可以受到启示,在适当时机邀请专业领域的领军名人或学者来访,进行学术交流,以开拓成员的视野,促进团队的研究。因此,这项措施并不是简单的“邀请”专家学者来访,更不可视为“外来和尚好念经”,而可以提高到团队人才资源配置辅助措施的认识高度来实施。

(4)一个科研团队放大来看,就是一家研究机构的业务部门。上述建议科研团队成员的年龄和学历构成,实行导师指导研究的模式、营造共事合作的环境,并邀请外界有关专家学者进行访问和学术交流,为研究机构业务部门人才资源的配置提供借鉴参考。

附录:诺贝尔科学得主应邀来我国开展学术合作与交流

在物理学、化学、生理学/医学3 个诺贝尔科学奖项得主130 人中有48 人(占36.92%)应邀访问我国高校和研究机构。

K.B.夏普莱斯(K.Barry Sharpless),2001年化学奖得主之一,2008年和2011年分别受聘为天津大学和南开大学名誉教授,2017年受聘为武汉光谷企业科学顾问。

L.哈特韦尔(L.Hartwell),2001年生理学/医学奖得主之一,2004年8月应邀访问清华大学,作了题为《我们能为癌症的早期检测做些什么》的学术报告。

小柴昌俊(XVし(ⅶ) (xi)fhとし),2002年物理学奖得主之一,2006年5月访问清华大学,作了关于中微子天体物理学发展的学术报告。

D.格罗斯(David Gross),2004年物理学奖得主之一,2008年5月访问兰州大学,作了题为《基础物理学未来的革命》的学术报告,并受聘为客座教授。

F.维尔切克(Frank Wilczek),2004年物理学奖得主之一,2015年10月受聘浙江工业大学,担任以他的名字命名的量子中心首席科学家,决定每年来浙江工业大学工作1 个月以上,并开设“理论物理前沿讲座”校园公开课。

A.切哈诺沃(Aaron Ciechanover),2004年化学奖得主之一,2008年应聘为南京大学名誉教授,担任该校新建的化学与生物医药科学研究所所长,后到广东,任珠海诺贝尔国际生物医药研究院院长,广东以色列理工学院(以色列理工学院与汕头大学合办的具有独立法人资格的中外合作大学)名誉院长,2016年应邀访问中国药科大学,2017年随B.J.马歇尔(Barry J. Marshall,2005年生理学医学奖得主之一)携研发团队合作建设武汉智慧生物医药园区。

R. J.格劳贝尔(Roy J. Glauber),2005年物理学奖得主之一,2012年11月访问山西大学,2014年4月访问兰州大学,分别作了关于光波200年和光量子100年发展学术报告。

R.格拉布(Robert H. Grubbs),2005年化学奖得主之一,受聘为中国科学院上海有机化学研究所名誉教授,2015年在浙江大学海外名师大讲堂和中山大学诺贝尔大师系列讲坛上,分别作了题为《烯烃复分解反应》和《催化与可持续发展化学》的学术演讲。此外,还受聘担任(深圳)南方科技大学化学系学术委员会主任以及该校建立格拉布研究院院长,决定每年来南方科学大学工作不少于一个月,2017年受聘为天津大学名誉教授。

R.施罗克(Richard R. Schrock),2005年化学奖得主之一,2018年4月受聘为西北大学荣誉教授,并在该校 “诺奖论坛”作了题为《无机化学和催化大冒险》的专题学术报告。

G. F.斯穆特(George F. Smoot),2006年 物理学奖得主之一,2015年成立斯穆特(中国)科技有限公司,并与北京清大致汇科技有限公司签订合作协议,2016年5月受聘为西北工业大学荣誉教授。

A.费尔(Albert Fert),2007年物理学奖得主之一,2014年6月加盟北京航空航天大学,担任该校成立的费尔北京研究院首席科学家,教授及博士生导师。

P.格林贝格尔(P. Grünberg),2007年物理学奖得主这一,2011年为山东大学引进人才,每年来该校进行2 ~3 个月的研究,组建多场调控物理与器件实验室。2012年10月,又应邀加盟南京邮电大学,组建“Peter研究中心”,带领该校微纳器件与信息系统创新团队进行原创性研究。

G.埃特尔(Gerhard Ertl),2007年化学奖得主,1997年和2000年分别担任大连化物所催化基础国家重点实验室和《催化学报》顾问,推动大连化物所与弗里茨—哈伯研究所共同成立了中国科学院与马普学会的“催化纳米技术”伙伴小组,并担任专家组组长。

L.蒙塔 尼(Luc Montagnier),2008年 生理学/医学奖得主之一,2010年11月受聘上海交通大学教授,并在该校生命科学技术学院创建Montagnier研究所,专攻艾滋病研究。

V.拉马克里希南(Venkatraman Ramakrishnan),2009年化学奖得主之一,2016年10月应邀参加清华大学“巅峰对话”第19 期活动,作了题为《分子可视化的历史》的主题演讲,2017年9月应邀到浙江大学第80 期海外名师大讲堂,作了《应用电子显微技术研究核糖体》的学术演讲。

К.诺沃肖洛夫(Кoнcтaнтин Hoвocёлoв),2010年物理学奖得主之一,2016年9月应邀访问北京航空材料研究院,参观该院石墨烯及应用研究科研现场,就石墨烯前沿技术进行学术交流。

根岸英一(ねぎし xiiXIVXIVち),2010年化学奖得主之一,2014年10月访问电子科技大学(成都),与师生举行了“与诺奖大师零距离对话”,并聘为荣誉教授。

R.谢克曼(Randy Schekman),2013年生理学/医学奖得主之一,2018年3月与光谷企业武汉生之源生物科技股份有限公司签订合作协议,担任该公司首席学术顾问,建立诺贝尔奖工作站,开展“囊泡诊断研究与产业化”项目,进行囊泡早期诊断标志物及相应体外诊断试剂盒的研发。

A.B.麦克唐纳(Arthur B. McDonald),2015年物理学奖得主之一,2017年5月应邀访问中国科学院大学,作了关于中微子物理学研究现状的学术报告,回顾他所领导的萨德伯里中微子观测站国际合作组的重大科学发现并展望其未来发展前景。

J.F.司徒塔特(James Fraser Stoddart),2016年化学奖得主之一,2012年受聘为吉林大学名誉教授,加盟该校化学学院和超分子结构与材料国家重点实验室研究,2014年受聘为天津大学药学院教授。

B.费林加(Bernard L. Feringa),2016年 化学奖另一得主,2017年应邀访问华东理工大学,成立了《费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心》,围绕结构可控分子工程及界面光电功能研究的前沿领域开展基础与应用基础研究。