中国建筑业碳排放效率区域差异及收敛性分析

——基于SBM模型与面板单位根检验

宋金昭,郭芯羽,王晓平,胡 振

(西安建筑科技大学 管理学院,陕西 西安 710055)

二氧化碳等温室气体的大量排放是造成全球气候变暖问题的根本原因.随着社会经济的快速发展,能源消耗急剧增加,我国已成为世界最大的二氧化碳排放地,作为负责任的大国,中国政府承诺到2030年实现单位国内生产总值碳排放量比2005年下降60%~65%,并在《“十三五”节能减排综合工作方案》中将节能减排责任目标明确落实到省级和行业层面.建筑业是我国重要的支柱产业之一,存在严重的高能耗、低能效问题,并带来大量的二氧化碳排放,据统计,与建筑业相关的碳排放占我国碳排放总量的比例高达36%[1].随着当前城市化进程的快速推进,建筑业碳排放的影响愈加显著[2],在保持建筑业平稳发展的前提下,有效控制建筑业的碳排放、实现行业节能减排目标刻不容缓.目前中国省域间建筑业发展水平差异明显,对各省建筑业碳排放效率及省域间收敛性进行研究,以期制定更加科学合理的差异化建筑业碳减排政策,实现建筑业整体低碳发展.

近年来,碳排放效率及其收敛性问题已受到学术界的普遍关注.已有碳排放效率的研究文献,主要采用传统的数据包络分析方法(Data Envelopment Analysis,DEA),该方法可避免关于模型设定和随机干扰项正态分布的强假设偏误,被认为是评价区域性碳排放效率的有效方法[3].但该方法在测算时未将生产过程中的碳排放量等非期望产出纳入考虑范围,且本质上属于径向和角度的方法会造成投入要素的“拥挤”或“松弛”问题.为了克服以上缺陷,Tone[4-5]结合传统DEA方法,提出了包含非期望产出的SBM-Undesirable模型,有效解决了作为非期望产出的碳排放在模型中越小越好的问题.周五七[6]、吴昊玥[7]、郭炳南[8]运用该模型,分别计算了中国工业、农业及总体碳排放效率的区域差异,验证了其有效性.已有碳排放收敛性的文献主要集中在全局和工业视角,检验方法主要采用α、β和俱乐部收敛理论[9-10].为了弥补传统收敛检验单纯使用时间序列或截面数据研究的不足,Evans和Karras[11]等提出了随机性收敛检验方法,该方法不再关注增长率的绝对差异,而是认为只要经济体之间的差距在长期内保持一个相对平稳的变化路径,即可以视为存在随机性收敛.赵金楼[12]、杜克锐[13]、吴昊玥[7]等运用该方法分别对全要素能源效率、碳排放效率、及农业碳排放效率的收敛性进行实证检验.

目前,缺乏针对建筑业碳排放效率的文献研究,且存在一定的不足,如王雪青[14]运用传统DEA模型计算了我国建筑业能源效率,但没有将碳排放指标纳入模型内,忽略了碳排放等非期望产出对能源效率的影响;冯博[15]等运用线性数据转化法处理了碳排放非期望产出指标,但在模型的投入指标设计中重复考虑了机械设备;陈钢[16]等运用三阶段DEA模型对区域建筑业碳排放效率及指标冗余进行了评价,但碳排放的测算仅考虑施工过程中的直接碳排放,忽略了建筑材料生产过程中的间接碳排放,效率评价结果值得商榷.同时,以上文献主要侧重在效率测算及评价方面,未进一步分析区域建筑业碳排放效率的收敛性问题,无法更深层次揭示区域建筑业碳排放的变动态势及规律.本文将建筑业间接碳排放量加入总碳排放测算模型,在运用SBM-Undesirable模型计算2005—2015年中国各省建筑业碳排放效率的基础上,采用随机性收敛检验方法分别对碳排放总量和碳排放效率的收敛性进行分析,可为制定更加科学合理的差异化建筑业减排政策提供理论依据.

1 研究方法与数据处理

1.1 SBM-Undesirable模型

Tone[4-5]在2001年提出了基于非径向和非角度的SBM模型.其形式为:假定建筑业碳排放系统有n个决策单元,每个决策单元有投入、期望产出和非期望产出等三个向量,可表示为x∈Rm、yg∈RS1和yb∈RS2.定义相应矩阵为

式中:X>0,Yg>0,Yb>0.非期望产出的SBM模型可表示为

ρ*=

式中:ρ*为建筑业碳排放效率值,s-、sg、sb分别为投入、期望产出和非期望产出的松弛量,λ为权重向量;目标函数ρ*关于s-、sg、sb严格单调递减,当ρ*=1,即s-=0,sg=0,sb=0时,决策单元完全有效;若ρ*<1,说明决策单元存在效率损失,可以通过优化投入产出改善效率.

1.2 随机性收敛检验

Evans和Karras[11]认为如果经济体之间的差距构成了一个稳定不随时间变化的差异均衡,即是随机性收敛,随机性收敛需要满足下式:

1.3 指标及数据

选取2005—2015年中国30个(西藏及港澳台地区数据缺失)省、市、自治区建筑业数据,投入指标选取能源、资本存量、劳动力和机械设备,建筑业总产值代表期望产出,建筑业二氧化碳排放量代表非期望产出.

以建筑业终端能源消费量作为建筑业的能源投入,选取原煤、洗精煤、其他洗煤、型煤、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油、润滑油、石油沥青、液化石油气、其他石油制品、天然气、热力和电力等16种能源统一折算成万吨标准煤后的加和总量;资本存量为建筑业总资产减去自有施工机械设备年末净值;选择“建筑业从业人员数”作为建筑业的劳动投入;选择“自有施工机械设备年末总功率”表示建筑业机械设备投入量.数据均来源于《中国建筑业统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》.

关于非期望产出建筑业碳排放量的计算,主要是基于建筑业整个投入产出链及全生命周期理念考虑,将碳排放分为直接碳排放和间接碳排放.直接碳排放是指建筑业自身活动产生的碳排放,间接碳排放是指建筑业诱发其他行业产生的碳排放[17].将各省建筑业直接消耗原煤、洗精煤、型煤、焦炭等16种能源的碳排放作为直接碳排放,采用IPCC二氧化碳排放核算方法;间接碳排放为生产水泥、钢材、玻璃、木材、铝材等5种建筑材料产生的碳排放,沿用冯博[15]等的计算方法,且碳排放选取来源更加全面.

2 实证分析

2.1 建筑业碳排放量的测算及分析

依据前文建筑业碳排放量测算模型,计算我国30个省2005—2015年间建筑业碳排放量,计算结果如图1所示;同时,按照经济发展水平和地理位置等因素,将全国划分为东、中、西三大区域,并进一步计算全国及三大区域碳排放量均值及增长率.计算结果如表1所示:

图1 2005-2015年建筑业碳排放量构成及增长率Fig.1 Composition and growth rate of carbon emissionsin construction industry from 2005 to 2015

表1 2005—2015年全国及三大区域建筑业碳排放量均值

注:东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南,中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南,西部地区包括内蒙古、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆.

(1)2005—2015年我国建筑业碳排放量均值整体呈现先上升后下降的趋势.2005—2012年呈增长趋势,其中,2011年单年增长率达79.33%,并在2012年达到研究期内最大值10 807.532万t.这是由于在国家有效应对金融危机、经济结构不断优化、生产力水平大幅度提高的背景下,建筑业呈现快速增长的态势.2013~2015年建筑业碳排放量均值在波动中下降,2013、2015年降低率分别为32.46%和23.36%,至2015年建筑业碳排放量均值降低至6 044.384万吨.究其原因,在建筑业快速发展的同时,国家提出了“十二五”计划节能减排新目标,要求调整能源消费结构,加强清洁能源的使用,从规划、法规、技术、标准、设计等方面全面推进建筑节能,使得建筑业碳排放量有所回落.而计算表明,生产建筑材料的碳排放量11年间平均占比为94.29%,与其他研究表明间接碳排放约占建筑业总排放量的90%以上的结果基本一致[17].

(2)从截面数据来看,建筑业碳排放量均值呈现东、中、西部逐渐递减趋势.东、中、西部以2005年为基期的年均增长率分别为10.45%、12.50%和12.79%,可以看出,东部每年的碳排放量远高于中、西部地区,但从2012到2015年间其碳排量有不同程度下降,可能是建筑业相关技术的提高和清洁能源的使用,在保持建筑业发展的基础上,降低了建筑业碳排放量;中部地区碳排放量和增长速度均居中,其碳排放量在2012年快速增长,增长率达297.73%,在2013年有大幅度回落;西部地区碳排放量最低,但在研究年限内除2015年有所下降外,其余年份均有较快增长,且年均增长率最大.可以看出,建筑业碳排放量与经济发达程度呈正相关,这是由于经济发达地区城市化进程快,住宅与基础设施建设需求大,建筑业发展程度高,相应对建筑材料尤其是水泥、钢材的消耗量也大,从而建筑业碳排放量也越大.

2.2 建筑业碳排放效率的测算及分析

在计算碳排放量的基础上,本文使用DEA-SOLVER PRO5.0软件测算各省建筑业2005—2015年的碳排放效率.计算结果见表2

表2 中国2005—2015年各省建筑业碳排放效率

续表2

地区20052006200720082009201020112012201320142015平均值西部地区新疆0.5900.4820.5471.0001.0001.0000.6350.6611.0001.0001.0000.811广西0.5610.5540.5950.7500.6710.7011.0001.0001.0001.0001.0000.803重庆0.6840.6730.6920.6830.7110.6930.7390.6820.7991.0001.0000.760陕西0.6370.6711.0000.6590.6661.0001.0000.6140.5910.6120.6540.737四川0.5890.6340.5970.7000.7090.4880.5490.4860.5360.5580.5390.580云南0.4670.4690.4840.4420.5240.4800.5440.4311.0000.4770.4900.528宁夏0.4470.4540.4850.4640.5510.5550.5900.5420.5410.5670.5210.520内蒙古0.5050.5370.6590.4830.5160.4930.5080.4360.4470.4080.3720.488贵州0.4990.4970.4850.4300.4730.4450.5540.4740.4590.5000.4590.480青海0.4350.4670.4420.3840.4790.5290.5260.3900.4620.4880.4460.459甘肃0.3840.3820.4530.3380.3850.4410.4650.4610.4900.4810.5000.435

(1)北京、天津、黑龙江、上海和浙江的建筑业碳排放效率均值为1,这五个地区在2005—2015年均处于碳排放投入产出的生产前沿面上,碳排放效率处于最优水平.江苏、江西碳排放效率整体较高,仅有个别年份处于无效状态.

(2)大部分省份处于无效率状态,其中,甘肃、山东、青海、贵州、内蒙古的建筑业碳排放效率在0.5以下,宁夏、河北、山西、云南的建筑业碳排放效率均值也较低.其中,河北、山东、山西省煤炭、油品等碳排放系数较高的能源消耗比重较大,造成其碳排放效率较低,而甘肃、青海、贵州、内蒙古、宁夏、云南等主要处在西部区域,由于人才和技术的相对匮乏,其建筑业产值较低,碳排放效率也较低.

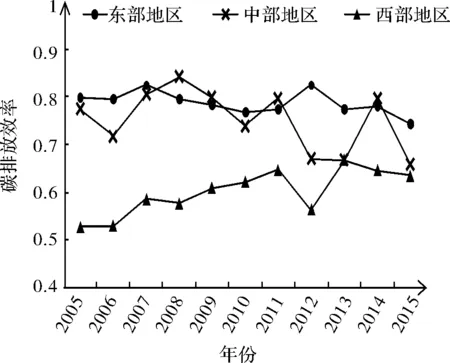

以上分析可以看出各省间碳排放效率差距较大.为了更加直观地展现各区域建筑业碳排放效率的变化趋势和地区间差异,本文将2005—2015年东、中、西部地区各自的碳排放效率平均值绘制折线图,见图2;并将各省2005—2015年碳排放效率的平均值分为效率值有效区、相对高效区,相对中效区和相对低效区,得出中国各省碳排放效率空间分布格局,如图3所示.

图2 2005—2015年三大区域建筑业碳排放效率折线图Fig.2 Line charts about the carbon emissions efficiency of three regions in constructionindustry from 2005 to 2015

图3 2005—2015年中国建筑业碳排放效率空间图Fig.3 Spatial graphs of the regional carbon emissionsefficiency in construction industry from2005 to 2015

由图2、图3中各区域效率值的分布及变动趋势可以看出:中国碳排放效率分布处于非均衡状态,分布差异较为明显.从整体上来说,东部地区建筑业碳排放效率最高且在研究年限内波动不大,其平均值为0.787,北京、天津、上海和浙江等碳排放效率有效区主要分布在东部沿海地区.中部地区建筑业碳排放效率波动较大,研究年限内平均值为0.751,分别在2008年、2009年、2011年、2014年碳排放效率高于东部地区,其中黑龙江、吉林、江西碳排放效率较高.西部地区效率值整体偏低,碳排放效率平均值仅为0.599,但其均值除在2011年有所下降外其余年份均处在缓慢上升阶段,甘肃、青海、贵州、内蒙古等相对低效区主要分布在西部地区,但新疆虽处于西部地区,但由于效率同时与规模和技术两个因素相关,因此,其碳排放效率在其自身的规模上相对有效.分析其原因,东部地区对外开放程度较高,经济较为发达,建筑业成熟度较高,生产要素配置合理,特别是天然气、水电等碳排放系数较低的能源消费所占比重较大;而西部地区地处内陆,人才相对匮乏,科技水平及建筑业水平相对落后,导致其碳排放效率差距较为明显.

2.3 随机性收敛检验

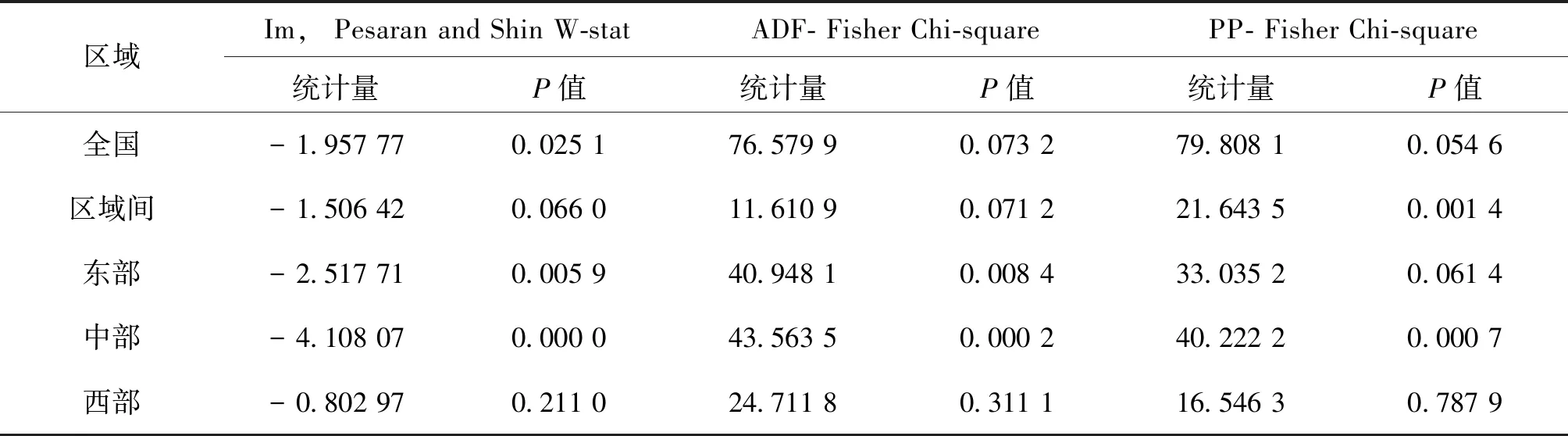

上述研究表明,全国和区域建筑业碳排放量和碳排放效率都存在显著差异.本文参照Carlino[18-19]等关于随机性趋同模型的设定,运用Eviews8.0软件,分别对我国建筑业碳排放量和碳排放效率进行随机性收敛检验.结果如表3、4:

表3 建筑业碳排放量随机性收敛检验结果

表4 建筑业碳排放效率随机性收敛检验结果

2.3.1 随机性收敛检验结果分析

(1)首先对建筑业碳排放量进行了随机性收敛检验,从表3中可以看出,全国建筑业碳排放量面板数据存在单位根,即不存在随机性收敛,三大区域间建筑业碳排放量也不存在共同的发展趋势;从区域内部而言,东部、中部地区均表现出随机性收敛,且中部地区收敛较为明显,各省市间建筑业碳排放量差异随时间变化保持相对平稳;西部地区不能拒绝原假设,表明西部各地区间建筑业碳排放量在短时间内不趋于同一水平.

(2)对建筑业碳排放效率进行随机性收敛检验,从全国和三大区域间的检验结果可以看出,IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher检验均在5%的显著性水平下拒绝原假设,即不存在单位根,也就是说全国和三大区域间建筑业碳排放效率均表现出随机性收敛特征.从区域内部来讲,东部地区和中部地的区IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher检验均在5%的显著性水平下拒绝原假设,即东部地区和中部地区建筑业碳排放效率均存在随机趋同,且东部地区较中部地区收敛趋势更为明显.西部地区不能拒绝原假设,认为西部地区建筑业碳排放效率不存在随机性收敛.

2.3.2 建筑业碳排放量和碳排放效率随机性收敛检验结果对比分析

(1)全国和三大区域间建筑业碳排放量不存在随机性收敛,而表现为一种随机性分异的过程;而碳排放效率的差距在不断缩小的过程中,变化趋于平稳.据实际情况推测,全国和三大区域间碳排放量与碳排放效率的收敛结果存在差异,可能是由于三大区域之间自然环境、经济水平和能源结构等多个方面存在明显差异,在短时间内建筑业碳排放量无法趋同;而碳排放效率是综合考虑多个指标的结果,随着中西部地区技术的提升和扩散效应,效率较低地区随着时间的推移向高效率地区靠近,各地区的碳排放效率差距不断缩小,最终形成了平稳的变化路径.

(2)对三大区域内部分别进行随机性收敛检验,发现东、中部地区的建筑业碳排放量和碳排放效率都存在随机性收敛,而西部地区均呈发散的状态.究其原因,我国东部和中部发展起步较早,建筑业已较为成熟,发展程度的趋同决定了其碳排放量的收敛,而大量资金技术的投入,推动了建筑业生产环节的碳减排,从整体上提升了这两个区域的碳排放效率,平均效率都比较高,属于高碳排高效率俱乐部;西部地区受发展程度和科技水平的限制,碳排放效率低且各省市之间差异十分明显,个别省份由于发展起步较早且受益于自然条件等因素,建筑业拥有较高的增长速度,而其他区域发展则相对缓慢,因此西部地区的建筑业碳排放量和碳排放效率均呈发散状态.

3 结论

在运用SBM-Undesirable模型测算建筑业碳排放效率的基础上,对全国和三大区域建筑业碳排放量和碳排放效率进行了收敛性分析.具体结论如下:

(1)2005—2015年我国建筑业碳排放量均值整体呈现先上升后下降的趋势,由2005年的2 068.074万t标准煤增长至2012年的最大值10 807.532万t标准煤,再到2015年下降为6 044.384万t标准煤.建筑业碳排放量区域差异较大,呈现东、中、西部逐渐递减趋势,东部地区碳排放量远高于中、西部地区,但西部地区年均增长率最高.

(2)各省间碳排放效率差距明显.其中,北京、天津、黑龙江、上海和浙江的建筑业碳排放效率均值为1,甘肃、山东、青海、贵州、内蒙古的建筑业碳排放效率在0.5以下.从区域上来说,东、中部碳排放效率较高,除个别年份中部地区碳排放效率高于东部外,其余年份东部处于较高水平,西部地区效率值整体偏低,但基本处于缓慢上升阶段.

(3)全国和三大区域间建筑业碳排放量不存在随机性收敛,而碳排放效率均存在随机性收敛,碳排放效率是综合考虑多个指标的结果,随着中西部地区技术的提升和扩散效应,各地区的碳排放效率值逐渐趋于统一;对于三大区域内部来说,东部和中部地区的碳排放量与效率均存在随机性收敛,而西部地区在两项指标上均不存在收敛,这是由于西部较东部和中部地区发展起步晚,区域内部各省之间发展程度差异明显,资金技术投入也有很大差距,建筑业发展路径不同,难以形成随机性收敛态势.