1919年《晨报》关于“的”字分合问题的论争

黄 悦

1917年文学革命发生以来,语词方面的革新,比较明显的有两件事,一是“她”字的创用,一是“的”字的分化。前者,“她”字系刘半农首创,经多次论争,终于确定下来,形成“他”“她”“它/牠”分立的格局,至今已成常态。后者情况较为复杂,1919年以《晨报》为中心进行的有关“的”字分合问题的论辩,确系导致今日“的”“地”“得”一音三体的起因,但当年讨论的焦点在于“的”“底”的分工,“地”与“得”的分工只能算是副产品,“底”字经此提倡,虽然在部分作者特别是译者笔下陆续使用了20余年,但终于在1950年代后期被弃用。“底”字的夭折,未必不可以说意味着这次尝试的失败。然而作为历史研究,其意义却未必仅以结果来论,至少,“的”字问题的论争和实践意味着五四一代人开始有了使汉语表达变得更为清晰严谨的自觉意识。论争的参与者都是白话文运动的实践者,“的”字分工的提出,正像白话文的形成一样,不是专业研究的结果,而是这些作者对其书写工具在使用中不断革新创造的结果,从语言与思维的关系上看,这也可以说是现代思维方式对自身在明晰性、严谨性、逻辑性方面提出的要求;而从论争到其后的实践中始终呈现的自由开放态势,又使这一语词的“人为的区别”包容在多元的社会思想氛围内。因此,对这一论争的研究,就不但有着语言史方面的意义,而且有着思想史方面的意义。

然而学界对这次“的”字的讨论,特别是“底”字的兴衰,始终未予以足够关注,论文中偶有涉及,亦常仅据第二手资料,略作点染;即便参照了论争原文,限于年代和言语的变迁,理解上也常有错讹,历史的面貌遂变得模糊不清。[注]这方面的论文,如凌远征、嘉谟《“的”字的分化》(《语言教学与研究》,1991年第3期);李振中《现代汉语结构助词“的”的分合问题研究》(《山西师大学报》,2008年第5期);陈琴《汉语助词“的”字分化及其原因探究》(南京大学2011年硕士论文);谭明明《现代汉语结构助词分合问题研究》(广西大学2011年硕士论文)等,其中关于1919年的分合论争,多源自陈望道的几篇文章,且有误读。本文拟从具体的论争文本出发,对这一历史现象作出比较细致的探索和梳理,这需要进入到论争的时间序列中去对文本进行解读。由于文本的历史性以及当时参论者的书写个性,其用语、语法概念以及思维方式等,都与今天有着相当距离,因此解读也将涉及到对语义、语法的理解甚至字句的校勘。陈望道的两篇写于事后不久的短文《“的”字底新用法》[1]3《“的”字底分化——化作“的”、“底”、“地”》[1]8殊为难得,于后人对那段历史的认识亦有相当影响,可惜一些地方还略嫌语焉不详,加之后人的草率,一些误读即由此而生,因此,也拟拿来做对比解读。

一、论争的缘起

陈望道《“的”字底新用法》(以下简称陈文)发表于1920年1月20日《浙江省立第一师范学校校友会十日刊》第十一号,文中对于“的”字分合的论争过程、不同观点及最后结果,做了扼要的概括和说明,后世论文中的很多判断,即以此为据。如,关于论争的缘起问题,陈文说:

辩论的起因是因为单用一个“的”字,有时要发生歧解。譬方《杜威在华讲演集》五十五面“美国的民治的发展”一个题目,就有两种解说: 一作“美国之民治的发展”解; 一作“美国的民治之发展”解(参看丏尊先生著《“的”字的用法》,本刊第六号学术研究栏)。[1]3

据了解,国内研究者,除极少数人[注]陈琴的硕士论文《汉语助词“的”字分化及其原因探究》认为,“1919年,《晨报副镌》载了一篇胡适讨论‘的’字用法的通信,引起了许多辩论”,未以夏丏尊为首发者,是我看到的国内论文中最为慎重的说法,虽然将《晨报》第七版误作《晨报副镌》。日本稻垣智惠的论文《近代日中における接尾辞「的」の受容》说得更为中肯:“依我的管见,1919(民国8)年11月12日《晨报》通讯栏上,胡适《“的”字的用法》一文提出关于‘的’的质疑,《晨报》上的论争,即由此而引起。”(《東アジア文化交渉研究》第3卷第289页,笔者自译)他是极少数读过部分论争原文的学者。外,多据此认为论争由夏丏尊《“的”字的用法》(以下简称夏文)中“美国的民治的发展”而引起。[2-5]但这里其实只是说,“的”字的歧义性,是“辩论”的起因,而夏文所举,只是歧义的例子。这在陈文开头部分说得很清楚:

去年十二月(按,应为十一月)《北京晨报》载了一篇胡适之先生底通信,讨论“的”字底用法,一时引起了许多的辩论。辩论底时间很久,辩论底人数也很多;就是本刊里的夏丏尊先生也曾做过一篇《“的”字底用法》 (第六号)。[1]3

显然,是胡适的通信引起了论争,而夏文只是诸多参与辩论的文章之一。另外,从发表时间看,《浙江省立第一师范学校校友会十日刊》创刊于1919年10月10日,夏丏尊的文章刊于第六号,作为旬刊,当为1919年11月30日,此时,《晨报》上的论争已经开始了好一阵。[注]1935年,陈望道在《“的”、“底”、“地”分用法》中又说:“‘五四’以后为美国杜威来华演讲,有一次的题目译作中文为‘美国的民主主义的发展’,两个‘的’字发生歧解,大家方才注意到单中国文字用一个‘的’字,实在容易共生歧解。”(《陈望道文集》第2卷,上海人民出版1979年版,第89页)此应为多年后的记忆之误。

但细究起来,胡适也不是第一个发起讨论的人。这则写给“记者”的通信,载于1919年11月12日《晨报》第七版,开首一句便是:

前天承你送我一段“止水”君论“的”字的“余谭”。

胡适的通信即是对此“余谭”发表反对意见。所以真正引发讨论的是止水的“余谭”。但止水的文章何在?“余谭”为何?查各日《晨报》第七版,时有“编辑余谭”栏,其1919年10月3日中的一段,是“余谭”中唯一论及“的”字的,此即胡适所见。原文无署名,为胡适所道破的“止水”,是蒲伯英,时任《晨报》总编。

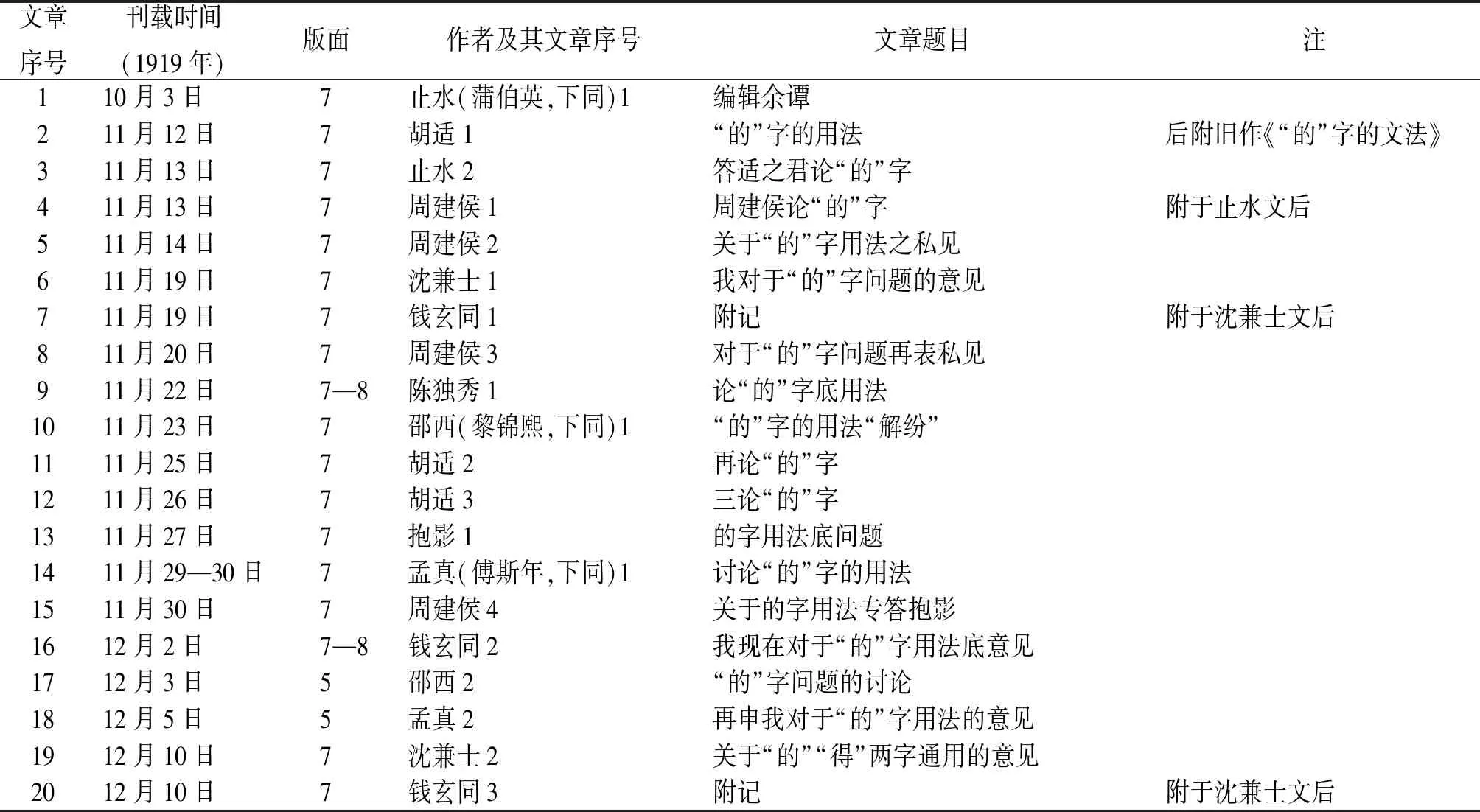

但止水文写于10月3日,胡适信写于一个月之后,这中间的空白说明止水文没能引起反响,这才有“记者”送给胡适看,请他发表意见,以期引起关注的事。果然,胡文一出,止水即予以回应,并拉好友周建侯助阵,论争正式开幕。关于论争的作者、文章及发表时间见表1。

表1 “的”字分合论争发文一览表

从表1中可见,讨论从1919年10月3日开始,集中在1919年11月12日至12月5日之间,至12月10日,话题转向“得”字,且无人应和,即至尾声。参加讨论的作者9人,文章20篇,包括3篇文章附在他人文后。其中周建侯4篇,胡适、钱玄同各3篇,止水、沈兼士、邵西、孟真各2篇,陈独秀、抱影各1篇。有些较长的文章,或接在下一版,或续在第二天。从论争参与者出场及其文章发表时间的顺序看,10月3日至11月20日间,共6个实际刊载日,载有止水、胡适、周建侯、沈兼士、钱玄同5人共8篇文章,此为第一阶段;11月22日至12月5日间,共10个实际刊载日,载有陈独秀、邵西、胡适、抱影、孟真、周建侯、钱玄同7人共10篇文章,此为第二阶段,此阶段增加的作者有陈独秀、邵西、抱影、孟真4人;12月10日,1个实际刊载日,载有沈兼士及钱玄同共2篇文章,此为余绪。

止水既为“的”字问题的提出者,“辩论的起因”自非由“美国的民治的发展”一句引出,但如说成是起于对这类歧义现象的关注,却是不错的。产生这类歧义的根本原因在于“的”字至近代,受日语影响,于传统意义之外,又多了一种使其所依附的名词转为形容词的功能,因使原名词的含义发生了某种变化,歧义即由此产生。如在“美国的民治的发展”中, “美国”加“的”后,究竟是名词(“美国”)还是形容词(“美国的”)?如果是名词,这个标题的意思是,美国在民主意义上的发展,或民主在美国的发展;如变成形容词,则等于说美国式民主的发展。对于后者来说,“美国”已经不是一个地域概念,而是代表了某一种“民治”的性质特征,它可以发生在任何地域,只要它是“美国”式的。在论辩文章中,类似的例子还被举出不少,如:

例1. 平民的衣食住(止水2);

例2. 理想的公园(止水2);

例3. 科学的研究(周建侯2);

例4. 病的状态(周建侯2)。

关于例1,止水在文中发问:“是说平民所有的衣食住么?是说为平民风尚的衣食住么?”(止水2)前者的“平民”是表领属关系的名词,指平民自己的“衣食住”(生活),后者“平民的”为形容词,指作为平民“风尚”的、平民式的生活——一个贵族也可使自己过平民的生活。

例2,据周建侯的回应,“理想”如作名词,“公园”当指“尚在理想之中而未出现者”,即理想中的公园;“理想的”如作形容词,则是说“这公园底构造……等皆合乎理想”,指已建成的合理想的公园。(周建侯3)

关于例3和例4,陈独秀说:

例如科学的研究,这意思是说研究科学,还是说用科学的方法来研究别的呢?又如“病的状态”,这意思是说病状经过底状态,还是拿病来形容别的东西的状态呢?(陈独秀1)[注]按,当时标点符号尚无统一规范,原文中各篇标点不统一,多在传统“句读”基础上增加些引号、问号等,也有一“读”到底的(如周建侯)。本文中引用,杂志要求一律改为通行标点,并对其脱落、讹误处加以添补、校订,特此说明。

“科学”如作名词,即为“研究”的对象,指对科学的研究;“科学的”如作形容词,则指科学性研究,“科学”为“研究”的性质、方法。同样,“病”作为名词定语,是指疾病发生过程中的状态,即病状;“病的”作为形容词定语,则是指好像病了的样子,即病态。

二、论争的主要内容及各自主张

论争的主要内容,即“的”字的分合,如前所说,实际集中在是否可将“的”字分一部分功能给“底”字承担的问题上,“地”字的使用与否也被连带提及,而“得”字直到最后才被提出,且没有再引起讨论。陈望道在《“的”字底新用法》中将不同意见分为一、二、三字派,是只就各人对“的”“底”“地”分合的意见而定,并未包括“得”。按陈文,一字派为胡适、邵西,主合不主分;二字派为止水,主张将“的”分为“的”“底”二字;三字派为周建侯、钱玄同、陈独秀、沈兼士,主张分为“的”“底”“地”三字。[1]4-5所谓二字派和三字派是仅就“的”字词语作状语时是否要区分而言的,但“的”“底”如何分工,却不能从这表面形式中看出;而且陈文的概括也有不尽准确的地方,如被定为三字派的沈兼士,其实只强调了二分;钱玄同的主张则在不断调整中,由“三”退“二”。在此,拟将论争的两个主要阶段按其进程做一具体描述,使各自主张在这一时间序列中彰显出来。“得”字的讨论作为余绪,未及展开,兹从略。

(一)论争第一阶段:“的”“底”分合及其依据

1.止水与胡适——论争的开始,周建侯助阵

如前所说,论争起于1919年10月3日止水的《编辑余谭》,文中说起白话文中“的”字使用的麻烦:

元来术语用“的”字,和助词用底“的”字在文言[注]原文中“言”字缺,此依文义补出。里,一个是“的”,一个是“之”,很有区别的。到了白话文里,都写“的”字,那就成了缠不清底帐。譬如“有平民的精神之人之言”照白话写,就是“有平民的精神的人的言语”。三个“的”字挤做一块,教人看了,怎么不迷糊,怪他们嫡庶不分哦?

他认为在以前的文言文中,表示“术语”时用“的”字,“助词”用“之”字,区分明显。“平民”后面用“的”,即可知“平民的”是“术语”,其他地方用“之”,即可知是“助词”,到白话文中,一律用“的”,就令人弄不清意思。因此,他主张“把‘的’字专让给术语去用,把‘底’字来作助词用”——这是对“的”“底”分工的原初设想。

此外,他还假定 “术语用底‘的’字大概从‘鹄的’[注]“鹄的”即箭靶,引申为标的、目标等。引申来底”。

胡适在1919年11月12日《“的”字的用法》一文中,对止水的设想提出质疑,认为“‘术语’和‘助词’都是狠[注]当时表示程度常用“狠”,少用“很”。后不再出注。含糊的名词,不能使人了解”,且说:

其实一个“的”字尽够了。不得已的时候,可加一个“之”字。如“美国之民治的发展”。依我个人看来,“底”字尽可不必用。如必欲用“底”字,应该规定详细的用法,决不是“术语”“助词”两种区别就够了的。

主张仍只用一个“的”字,实在遇到歧义时,换用个“之”字,以示区别。他还否定了止水的“鹄的”说,指出“的”字源于文言中的“之”和“者”字,与“鹄的”的“的”不是一个词:

古无舌上音,“之”字读如台,“者”字读如都,都是舌头的音,和“的”字同一个声母。后来文言的“之”“者”两字变成舌上音,而白话没有变,仍是舌头音,故成“的”“底”“地”三个字。后来又并一个“的”字。

此说大体起于章太炎,比之止水臆想的“鹄的”说,自有较多音韵学依据。

胡适文后所附旧作《“的”字的文法》,则探讨了“的”字的九种用法,其中七项是从文言的“之”“者”“所”字转来,一项是副词语尾,都是中国原有的用法,只有第八项用作“表词[注]关于“表词”,《马氏文通》:“惟静字为语词,则名曰表词,所以表白其为如何者,亦以别于止词耳。”(商务印书馆,1998年版,第26页)意思是说,形容词(“静字”)作谓语( “语词”)时,叫“表词”,亦以区别于“止词”(宾语)。按,“表词”即表语,一般相当于今之形容词谓语或判断句中的宾语。的形容词”中所举“此形容词用法为表词的,而非名词的”一例,应是传统所无。此例中,“表词的”“名词的”,应看成名词因后附“的”而转为形容词,“表词的”不是指表词自身的用法,而是指形容词的表词式(表语式)用法。[注]原文例句中还有:“这书是我的朋友的。”今按,“我的朋友的”指“我的朋友的书”,虽为“表词”,但“我的朋友”和“书”之间是领属关系,与上例不是同一类型。在《“的”字的用法》中,胡适虽也说此种用法为文言所无,但却坚持认为这只是由“者”字展转而成,并非“日本文输入”:

今之浅人或以此种用法为由日本文输入,遂故意避而不用。不知此实由汉文“者”字展转变化而来,久成日用之文法。(胡适1)

1919年11月13日,止水发表《答适之君论“的”字》,首先针对胡适的文章,强调“自然的”“理想的”这类“的”字确系“日本文输入”,而且认为这种输入“不但在中国‘大可补文言之缺点……文言所不及’,就在中国白话里也和其他一切习用底‘的’字,意味迥然不同”。然后针对胡适“‘术语’和‘助词’都是狠含糊的名词,不能使人了解”进行答辩:

我因为这个“日本化”底“的”字,有时用如形容词底(例如“理想的公园”),有时用如状词底(例如“利他的运动”),所以把他分为“术语用”一类,存他母家底面目,都用“的”字。其余中国习用底一切“的”字,分为“助词用”一类,无论他是变换文言里底“之”字“者”字“所”字,一律都用“底”字……

他说明自己的分工标准,即将从日语输入的“的”称为“术语用”“的”,依原样写为“的”,中国原有的各种用法的“的”,则称为“助词用”“的”,写为“底”。从他文中所举的例子来看,如“自然的”“理想的”“利己的”“利他的”“绅士的”“平民的”等,都是当时日本人在对译西文时所创制的新名词。大约这些外来词多为所谓人文及科学术语,不在日常口语中,称其为“术语”,似亦非全无道理。他还举出“平民的衣食住”来说明“的”“底”不分容易造成的歧义。

但上文中止水所说日本式“的”,“有时用如形容词底”,“有时用如状词底”,“所以把他分为‘术语用’一类”,却不很清楚。从上下文判断,他的意思是说,这些“的”与它前面的名词(“术语”)结合,用如形容词或副词,与中国原有的“助词”“的”不同类,所以把它另分为“术语用”“的”。

他还进一步说明这种“的”的特殊性:

别种用法底“的”字,和他上头底字,是“关系的”(……),这种用法底“的”字,是“合成的”而非“关系的”。换句话说,就是“的”字合起上头底字,成一个“词”,他没有自为一“词”底单独性,所以他底下可以加“ノ”[注]“ノ”“の”是同一日语助词的两种记法,“ノ”为片假名,“の”是平假名,其义相当于汉语的“之”“的”,读如英文“no”。片假名与平假名之别,有点像英语字母的大小写,唯假名以音节为单位。日语中“~的”是形容动词之一种,“的”是这个词的“接尾辞”。在作连体修饰语(定语)时,“~的”后常常要再加助词“の”或语尾“な”等。,也可以“之”,也可以“底”,而不嫌其“不词”……

这段话很重要,说明止水对日语“的”与汉语中原有“的”的不同,有较清楚的理解。所谓“合成的”,是说这类“的”与它前面的名词合成一个形容词,因而“的”是这个形容词的一部分,相当于英语的后缀,而不是一个独立的词。因为“~的”是一个形容词,所以它后面还可以再加“ノ/の”(之)等。而汉语中原有“的”则是一个独立的词,用来表示它前后两个词语之间的关系。

但对于不懂日语的胡适来说,这样的“术语说”依然无法理解,而且止水前面所举“利他的运动”也不很确切,因此在以后1919年11月25日的《再论“的”字》中反驳说:

止水先生的区别,依我看来,实在还免不了“很含糊”三个字的形容词。即如他举的例:“利他的运动”,那“利他的”三个字何尝是状词?“运动”是名词,“利他的”自然是形容词。若分析起来,“利他的运动”在文法上和“谋国之忠,知人之明”。“伤天害理的事”,有什么分别?这何尝是“日本化底”呢?

“运动”在此一般要看成名词,修饰“运动”的“利他的”自也应看成形容词,止水在此有举例失当之嫌,但因此就说“利他的运动”不是“日本化底”,与“谋国之忠”“知人之明”“伤天害理的事”等,在“文法”上没有分别,却不确切。“利他的”作为altruistic的对译,是名词加“的”后转成的形容词,指有利他主义性质的,而“谋国”“知人”“伤天害理”等,则是动词短语等做定语,“之”“的”独立其外,与之不结成依附关系。[注]就其所处的定语位置来说,这类短语也可以理解为有形容词意味,即黎锦熙所谓“散动”做“形附”。但这一意味应该说是由其自身的定语位置决定的,“之”不能做一个词的“语尾”,“谋国之”不是一个词;“的”字在此虽然很像语尾,但“伤天害理的事”如换为“伤天害理之事”,不会影响它的意思,说明“伤天害理”与“的”并没有结合成一个词,它的形容词意味,也不是“的”所赋予的。试比较“平民的生活”,只有在将“平民的”看成一个词的时候,它的形容词意味(“平民式的”或“平民那样的”)才会显现;如果替换为“平民之生活”,“平民”就成了名词,不再有形容词意味。

止水与胡适二人论争的焦点在于,是否有一种与中国传统不同的、源自日语的“的”,应该分写。从论争的文章看,胡适的表达,用语比较严谨明晰,止水的表达稍嫌吃力,易生误解。但由于他的日语背景及年龄经历[注]止水即蒲伯英,生于 1875年,长胡适16岁,日式“的”在中国的引入约在1901年(见后文),时蒲伯英25岁,对此应印象较深。等,对“的”字的不同含义、日语来源及其在文言文中的使用有比较清晰的认识。

止水1919年11月13日文后附有《周建侯论、“的”字》[注]原文“论”后有“、”,“、”疑衍文,或在“周建侯”之后。,此系不懂英文的止水邀周建侯助阵,“找几个日本译西文用‘的’字例证”。文中,周建侯认为日本人译西文时,将前置词“of”译为“ノ”,此即相当于汉语的“之”“的”,而“凡西文中之品质形容字,日文多译作‘……的’”。与止水一样,他也认为日语“的”应读成“目的”之“的”,是“以……为准的”的意思,类似于英文的“like”:

如Gentleman-like译为“紳士的”,此亦可解作以“绅士”为准的,如曰“The man is gentleman like”,译以汉文则为“其人为绅士的”,此“的”字自与“之”字转来之“的”“底”字异、日本文中,往往有“紳士的ノ人”(The gentleman-like man),若“ノ”字译作“之”则为“绅士的之人”,似乎不词,然意义自属明了,谓“似绅士之人”也;译作“似……”字,又不足以该全体,如“利己的”“自然的”“理想的”[注]原文为:利己的、“自当的”理想的……据后文订正。……不可曰“似利己”“似自然”“似理想”……也。

所谓“以……为准的(dì)”,即“以……为标准”,“紳士的”即以绅士为“准的”,“利己的”即以利己为“准的”,这一模糊表达似乎既可理解为 “似……”“像……似的”“……式的”,也可理解为“……性质的”“……特性的”之类,因此他认为既然不可能用同一个词来对译,不如保持原样。“的”字的“鹄的”/“准的”说虽然没有什么语言学依据,但对日语“的”字的理解,倒是有一定帮助。同时,他说,既然日语“的”是“准的”的“的”,“ノ”才是“之”,则“紳士的ノ人”也应译作“绅士的之人”,这在文言中似乎还不成问题,但在白话中,要写成“绅士的的……”,就比较麻烦,如果“的”“底”分化,写成“社会的底科学”“理想的底公园”,就方便了。[注]“的”“底”连用在这次讨论后虽未加提倡,但依然有少数人采用,如鲁迅在1925年以后的翻译中就使用过类似方式,不过他以“底”对译日语“的”,形成“底的”“底地”连用的形式。

周建侯在看了胡适和止水的文章后,于1919年11月14日发表《关于“的”字用法之私见》,首先针对胡适的举例进行批评。胡适《“的”字的文法》中,将文言“此乃用如表词者也”视同白话“此形容词之用法为表词的而非名词的”,周认为“此颇不类”,前者译作日文为:“此レ表詞ノ如ク用フルモノナリ”,代以白话,当为“这是用作表词底”[注]原文:“若代白话,当以‘这是用作表词底样子’为适当。”“样子”费解,参考下文对这句的解释:“下有省略,‘的’字自当作‘底’。”意思是说他在此用“底”不用“的”,是因为“表词的”是“表词的形容词”之省略,“的”在此表领属关系,自然当用“底”字。如此,则“样子”应在引号之后,为“当以‘这是用作表词底’样子为适当”。;后者译作日文为“此ノ形容詞ノ用法ハ表詞的ニシテ名詞的ニ非ラズ”[注]“非ラズ”,原为“非フズ”,疑为排印之误。,代以白话,当为“此形容词之用法,其目的在表词而不在名词”。周建侯借此反驳胡适,说明“表词的”这类“的”不是从“者”字中“展转”而来,而是“中国文言中俱无”。周文还举出这类“的”与“之”的实例对比,如“病的状态”与“病之状态”,“比较的美”与“比较之美”,“科学的研究”与“科学之研究”,“理想的满足”与“理想之满足”等。此外,周建侯还提议再分出“地”字来作“状词”,“不可以‘底’‘的’字混淆之”。此为“三字派”之始。

2.沈兼士、钱玄同参论,周建侯再陈己见

1919年11月19日,沈兼士发表《我对于“的”字问题的意见》,此文由钱玄同转交,钱玄同于文后写了附记,提出了自己的看法。

沈兼士对止水的“术语”说、“鹄的”说表示质疑,引日本辞典“的”字条,说“的”是附属于汉字词后之“接尾”辞,表“ノ”或“に於きる”(在……中的)之意,说明日本辞典中并无“术语用”“的”的说法,但他却从语言随时代变迁的意义上,赞成“的”字的分工,认为现在口语文体,“一句之中,‘的’字数见,每每和译名接尾的‘的’字相混,所以另行约定‘的’字的用法,也是可以认为必要的”。他认为“高谈诂训,徒事纷扰”,“只要在‘地’‘底’‘的’等字中约定两字,叫他们分任职务就得”。因此,沈兼士实际是“二字派”,承认“的”字的歧义,却不想对“的”的来源过于追究。

钱玄同在附记中也赞成沈兼士“只须规定怎样用法就得了,不必牵涉到字义上去”的看法,但他主张“的”字三分为“的““底”“地”。文中说到他的思想变化,起初他的设想为:

A.“之”字、“者”字和“只”字的变音,该用“底”。

B.附属于副词的,该用“地”。

C.那日本人新创用“的”字的,该用“的”。

这一设想与周建侯的完全相同。但与陈独秀谈后,他即赞成陈的主张,将A、C两条反过来,将日式“的”用“底”来表示。他转达陈独秀这样做的理由是,A用“的”在中国“已经是‘约定俗成’的了,断不能再去改他”,而“那日本人新创用‘的’字,虽然中国文中近来也用”,其势力究竟远比不上前者。

1919年11月20日,周建侯针对沈、钱的文章发表《对于“的”字问题再表私见》。关于沈兼士引日本辞典将“的”解释成“ノ”或“ニ於ケル”,周说,“‘的’字在日本辞典中亦难得相当底解释”,但“理想的ナリ公園”决不能解作“理想の公園”[注]按,此句原文为“理想的の公園”,“的”显系衍文。,或“理想に於ける[注]“に於ける”是“ニ於ケル”的平假名写法,意思一样。公園”(在理想中的公园)。他不赞成钱玄同的第二种方案,坚持仍用“的”字来表示“术语”,认为这种“的”在新刊行的书籍杂志中势力已很大,“就是那些小学生脑中,恐怕也有些‘理想的’‘自然的’……‘利己的’了”,不如“规定他一个读入声底法子,使他与以外底‘地’‘底’字音义俱别”。为此,他拟定了“的”“底”“地”的不同发音:

甲.术语底“的”字用“的”,读入声。

乙.“之”“者”变化底“的”字用“底”,读上声。

丙.副词底“的”字用“地”,读去声,如本字。[注]按,据《广韵》,“的”,都歷切,入声,锡韵,端母;“底”,都禮切,上声,薺韵,端母;“地”,徒四切,去声,至韵,定母。周建侯之言有音韵学上的依据。

在此论争的第一阶段中,除胡适一人外,其他人都主张“的”字分化,而分化的方式,也都依据止水最初的主张,将“日本文输入”的“的”字与中国原有的“的”字分开,一为“术语用”,一为“助词用”,这于“二字派”的止水、沈兼士与“三字派”的周建侯、钱玄同,都是同样看法,虽然钱玄同后来又主张“的”“底”换位,将“底”字专做“术语用”[注]这一设想与鲁迅译文中的实践方式完全相同。,但从划分标准看,却无不同。

从知识构成看,这一阶段的主分派成员都有日语背景,对止水“术语”说的含义及来源多能理解。英语背景的胡适则难以沟通,在他看来,“术语用”与“助词用”的分类在语法和逻辑上难圆其说,使用中也不易区别。

(二)论争的第二阶段:划分标准改变

1.陈独秀的异军突起

1919年11月22日,陈独秀发表《论“的”字底用法》,站在主分派一边,却对“的”字划分提出新的标准。

陈独秀一方面承认“的”字的“分别”,可以避免发生误解,另一方面,又不赞成止水、周建侯的分法。他将“的”字的用法分为两大类:一是“两名词间底介词”,如“‘的’字底用法”;二是形容词语尾。其中又分为五项,包括:(1)形容词(“大的”“小的”);(2)形容句(“与奴才作奴才的”奴才);(3)名词的形容词(“科学的”研究);(4)动词的形容词(“吃的”“用的”);(5)物主的形容词(“我的”“你的”)。[注]“的”字分作“介词”和“形容词语尾”,后来成为民国时期的通行语法概念,参见黎锦熙:《新著国语文法》,商务印书馆1945年版,第58-64页。“的”字今一般通称为结构助词。

与此相应,“的”的划分方法为:用“底”表示“介词”,位于两个名词之间;用“的”表示形容词语尾;当这类形容词、句用作状语时,语尾改用“地”。与止水的划分相比,“术语用”“的”不再单独标志,而是归入“名词的形容词”项中,而将全部“形容词语尾”都用“的”来表示。这样,从形式上看,完全按照“的”的性能分类,在语法和逻辑上似乎更能说得通。在陈述这种不同划分的理由时,陈独秀认为发生误解的根本原因在于“一个‘的’字可以作‘介词’和‘形容词底语尾’两样解法”,而不在于“的”是“术语用”还是“助词用”。“科学的研究”可以发生误解,“哭的声音”同样可以发生误解:

“哭的声音”,“哭的”两字是一个形容声音底形容词,说一种声音和哭一般;若“哭‘底’声音”乃是“哭声”的意思。

他认为中国文言中的“之”字,本兼有介词和形容词尾两样作用,“膏腴之地”“千乘之国”“凡人之言”等,“这些‘之’字便是形容词底词尾”,而“现在‘的’字的用法,和‘之’字一样犯了兼职底毛病,所以容易发生意思上的误[注]原文为“解”,误。解”。

他还对“术语”说进行质疑,认为日语翻译时,只是将西文的形容词后缀译成“的”,“无所谓术语不术语”。

此外,他还解释了钱玄同的误会,他原拟用“底”表示的是一切形容词的语尾,而不仅仅是“术语”的语尾。现在想法改变,遂将原先设想的“的”“底”用法换位。

陈独秀不再在“的”字“术语用”和“助词用”之间纠缠,而是从他所理解的汉语词语类别出发,只将表领属关系的“介词”用“底”标志,其他则一律看成形容词类,用“的”来作其语尾,这在分类标准上似乎显得更严谨,因而也最终被更多的人认可。止水这里“术语”“助词”的划分也的确不够严密,不但没能将那些非“术语”的一般名词作形容词的情况包括进去,也难以在“术语”与“非术语”间划出一条清晰的界限。但是,如果注意到,问题的起因是由于“的”字新用法在与原有用法同形时所造成的歧义,那么,止水等人试图对这类“的”作特殊标志,使它突显出来的设想,就并非无意义。陈独秀的主张虽然在逻辑上显得较为严谨,但是为了这个严谨,却把作为领属关系的介词用“底”突显出来,而本该突显的后附于名词而使其形容词化的语尾“的”(且不管它是“术语用”还是一般名词用),却被湮没在其他语尾之中。此外,陈独秀所说的文言中“之”字兼有“介词”和“形容词底词尾”的说法,也很值得商榷。“之”即便有“兼职作用”,也很难发生在同一组词语上。“膏腴”对于“地”,“千乘”对于“国”,语义上只具有修饰性,不具有领属性,因而不会发生误解,这与“平民的生活”的歧义性不是一回事。

2.邵西与胡适

1919年11月23日,即陈独秀的文章发表后的第二天,邵西发表《“的”字的用法“解纷”》。尚未读到陈独秀文章的邵西,回应主要是针对止水和周建侯的。他认为“的”字的区分与否,“尽可以听人自便”,因为“的”字的用法,无论它是作“日本化”“术语”的形容词,还是介词、代名词及副词的附属品,“实在都可依上下文的语气辨别出来。断不会在意思上发生何等大误会”。除了从上下文辨别外,他提出可在语句构造上有所区别。如“理想的公园”,“理想的”作形容词时句式不变,“理想”作名词时,则可以变为“理想上的公园”或“理想中的公园”,“语句的构造既不一样,这两个‘的’字的词品,自然不会含糊了”。

此外,他认为“的”还可以与“之”并用,“或者就照讨论诸君所决定的办法,用上几个‘底’字,也没有什么不可以的”。

从不完全拒绝用“底”来看,邵西是比较开放的“一字派”,他对语境作用的强调,以及通过调整句式来避免歧义的建议,在论争的当时都是比较独到的看法。

胡适《再论“的”字》发表于1919年11月25日,仍是以与记者“通讯”的形式,对止水的主张进行全面批评。除了前面说的,他从语法学角度认为止水“术语”“助词”的“的底分职论”“很含糊”外,还认为止水所谓“术语用”“的”是“合成的”,其他“的”是“关系的”,也不很对。因为他文中所举的“天下无不是的父母”中“不是的”,“老的老,少的少”中“老的”“少的”,也都是“合成的”,不能分开。他还认为止水所谓“中国文言里除名词外,从没有用过‘的’字的”,也是“考据不精”[注]按,止水原文:“中国文言里除名词之外,从没有用过‘的’字底,拿这种‘的’字入文,也是认识他底特别性,才有这个创举。”(止水2)从后半句话看,他本来的意思是文言文起初虚词中无“的”字,近代以后开始用“的”,这是因为认识到“的”的特殊性。他还在别处说,“元来术语用‘的’字,和助词用底‘的’字,在文[言]里一个是‘的’,一个是‘之’,很有区别的”。(止水1)又说,“的”字“在文言里用起来,还不至和‘之’‘者’等字相混”。(止水2)可证。。结论是“简单一句话”:

这种“的”字并没有什么特别性,也不是“日本化底”,是中国白话本来有的。

胡适在止水表达中不够严谨的地方举出反证,因此证明“术语用”“的”并非来自日本,且没有什么特殊性,是过于自信了。比如,“不是的”“老的”“少的”这些汉语中原有的词语,从某种意义上虽然也可说是“合成的”,但此“合成”非彼“合成”,日式“的”的合成,使本来的名词变成形容词,并使语义发生明显变化,这样一种具有普遍性的构词法,的确是传统“的”所没有的。胡适只关注止水措词中的不严谨,以找出反例为满足,却不去认真考虑对方的所指,除了对日语缺乏了解外,也许还隐含着某种中西文化背景方面的自大吧。在谈到日语“自由的”“理想的”等词后面可再加“ノ”时,他说:

这是日本笨伯“屋上架屋”的笨法子,我们何必学他!

关于歧义问题,胡适说:

这类字所以发生困难,只因为“的”前面的字是常用名词,故这种“的”字可用作表示“所有”的语尾,又可用作复式形容词的语尾。

所谓“复式形容词”应即Compound adjective(复合形容词),他说“的”字既可用作它前面的名词的语尾,又可能是一个复合形容词(“~+的”)自身的语尾,歧义即由此而生。

看了陈独秀的文章后,胡适继续坚持自己的主张,在1919年11月26日的《三论“的”字》中进一步提出,将两个名词之间的“介词”看作是“物主形容词”的语尾,还举文言“千乘之国”和英文 “Law of nature”为例,证明“介词加上名词可以作形容词用”,由此推论两类“的”字“词品”相同。这样,“的”字的“介词”身份被取消,歧义只因极少数“物主形容词”与“性质形容词”同形,而日式“的”似乎也就不复存在。他再陈自己的主张说:

“的”字用在名词之后,表示物主的语尾,倘若和表示性质的形容词之同形的语尾容易相混,可以改用“之”字。

邵西另一篇文章《“的”字问题的讨论》发表在1919年12月3日《晨报》第五版,放在这里一起说。文章写于1919年11月30日夜,当天国语统一筹备会[注]当时教育部属设的推行国语的机构,邵西与钱玄同是常务委员,胡适、沈兼士是委员。开常务会,讨论了“的”字问题,此文可以算是会议报告。据此,委员中胡适继续发挥原来的主张,钱玄同因病未到,信中发表的意见与发表在1919年12月2日的文章大致相同。大家对胡适的发言提了些问题,最后的“决议”是:“这个问题复杂,一时不易决定,还是暂由大家在晨报上自由发表意见罢。”

此文中,邵西继续完善自己“一律用‘的’”的主张,且比上一篇来得更坚决,认为胡适的 “要用‘之’来救济‘的’的歧义,未免过虑”,因为将那些歧义放到句中,有了上下文,歧义就会消失。“平民的生活”如果组成句子,如“这个人是平民的生活”“他安于平民的生活”,“平民的”就是形容词;“世界平民的生活”“社会上平民的生活”“北京的平民的生活”,“平民”就是名词。个别“悬虚”的句子,稍稍变更语法组织,也就可以解决。只有在书名、论文题、演说题中,“由于没有上下文的,又宜求简,所以不便变更为累赘的句子。只好沿用文言的‘之’字,作介词的特别标记”。

邵西对上下文即语境的强调,的确十分重要,汉语罕有词形变化,对语境依赖尤其严重,很多地方离开上下文,几乎无法理解。但也因此会无形中增加阅读的麻烦和误解的机会,尤其是对同形异性词语的辨别,即使有了上下文,也会难于把握。即如其所举“北京的平民的生活”,究竟是指“北京的平民”的生活,还是北京的“平民式生活”,也还是不免要打个问号的。

3.“诸位主张的,都错了”——“老同学”抱影现身,周建侯回应

1919年11月27日,即胡适三论“的”字的第二天,有署名抱影的发表《的字用法底问题》。抱影本名不详,自言与周建侯是老同学,与止水、胡适、陈独秀是好朋友,与钱玄同、沈兼士也是同僚,似乎在日本听过第一高等学校杉敏介教授的课,应是留过日的某高校教师。抱影对参论各人的主张,都进行了不同程度的批评。关于“日本文”方面,他说:

我以为止水、兼士、建侯及玄同诸位主张的,都错了。

可谓语出惊人。他否定了止水、周建侯“鹄的”和“术语”说,又否定了沈兼士、钱玄同、陈独秀“ノ”是日语形容词语尾的说法,认为日语中从名词转来的形容词,如果是从中国文言文转的,后面接“ノ”;从中国俗文学转的,后面接“的”——“都是由中文转成日文的,并不是日本输入西洋文法以后才有的”。至于周建侯说的“理想的”后面可以接“ノ”之类,“以我所知,那是没有的事。若果有例证,恐怕也未必是名家的文章;近来新刊日文书籍,常有不合文法的(例如假名遣[注]“假名遣”:日语写做“仮名遣い”,意为假名的使用,抱影认为日语新书刊中常会有不合文法的假名用法,殆“的”后加“ノ”即属此列。)文章”。

关于“中国文法”方面,他认为止水、周建侯、钱玄同的主张皆不彻底,对胡适的主张提出质疑。但抱影的表达似乎不够明晰,未必能让人看懂。如胡适说到使用“之”字时的限制,认为只限于名词之后,“代名词之后(如‘你的’),不生问题”。意思是“你的”这类词不会产生歧义,所以“的”不可换用“之”。抱影反问道,“说‘你的’不生问题;难道‘我的’也不生问题吗?(物的、我的)”。抱影的意思是,“我”也可以理解成“物我”的“我”,这样“我的”就不仅可以作“物主形容词”,也可以作“性质形容词”了,因此也有混淆的可能[注]比如,可以说,“物的世界与我的世界”。——似乎也还言之成理,但表达太模糊了。陈独秀的主张,他觉得比起别人,实在是精辟得多,但他也提出了三处“不敢赞同”,除了前面说到的语尾问题外,他还认为不应把物主代词硬算作形容词类,而介词的划分,也“过于粗放”。他提出自己的分类主张:在介词类中,除了把物主代词加入外,还包括由动词、形容词转来的名词,如“文法上分别底理由”“红底意义”;名词性短语或子句(“名词的句”),如,“断没有他是卖国贼底道理”“用比较的方法研究经济学底学说”[注]“他是卖国贼底道理”,即“他是卖国贼这道理”;“用比较的方法研究经济学底学说”,即“用比较的方法研究经济学这一学说”,定语和中心词间在逻辑上是同谓关系,因此将“他是卖国贼”“用比较的方法研究经济学”看成“名词的句”有一定道理。。在形容词类中,则分为“本来的形容词”(如“红的花”),“转来的形容词”(如“理想的公园”“哭的声音”),“形容词的句”(如“与奴才作奴才的奴才”[注]按,短语“与奴才作奴才”描述中心词“奴才”的特点,回答怎样的“奴才”,因此具有形容词性。)。在此,他把短语/子句分为名词性与形容词性,分别附以“底”“的”,逻辑上更严格,但也更难辨析些。

此外,他还专门针对胡适对陈独秀的回应(见胡适3)提出质疑。如,针对胡适“介词加上名词可以作形容词用”,他说,介词“的”有时能表形容、表性质,但“这正是他底缺点”,不能反因此把它划入形容词语尾中。他举胡适所引英文的例子,“Law of nature”,说:

Law of nature一句有两种意思,一是属于(关系)自然的法则(Law that belongs or relates the nature),一是带有自然发生的性质的不是人定的法则(Law that is natural or law that is not position);……我以为就英文说,若是前一个意思,当用Law of nature,若是后一个意思,当用natural law;倘若都用Law of nature,恐怕那也不是模范的好英文。

这样的说法有一定道理。胡适未将“的”“底”“地”在口语中进行区别,作为不赞成“的”字分工的原因之一,对此,抱影也认为这不成其为理由:

因为“的”字底问题,完全是因纸上底白话文发生的。若是口头说话,自有声音底高低抑扬和身体底态度神情辅助,不至发生问题,而且从事实上也没有发生过问题。

这也有相当的道理,口语如果是在现实环境中发生的,说话人音容举止的辅助功能不可低估,而且如果是面对面的交流,不懂的地方还可以随时插问,这些是书面语无法做到的,虽然“事实上”有没有“发生过问题”,尚可研究。

总之,抱影的文章虽在观点和表达方面存在一些问题,但也不乏精到之处,可惜未能引起人们的足够注意,反而遭至周建侯的不满,他于1919年11月30日发表《关于的字用法专答抱影》进行回击。他首先针对抱影说他专攻农学,对日本文法“没有深的研究”,反问道:“难道学农学的人,就不应当研究文法吗?”称自己也是“从第一高等学校教授杉敏介先生学过来底”。又说,参论的诸位都各有长处,“惟独抱影这篇文章,不过就这些议论,一一批评,结果仍然与人无异,我实在未敢恭维”。然后,对抱影的日语中“的”后不能加“ノ”的说法表示反对,举出日本文学家的著作中“的”后加“ノ”的例子,如“積極的ノ意識”“絶對的ノ權威”“特殊的ノ事物”“實利的ノ人”等,质问道:“你能说这些人,都不是名家吗?那些文章都是不合文法底吗?那‘的’字上接底都是俗语吗?”周建侯的质问自然有理,但未免有些意气用事,因而对“老同学”文中的长处视而不见了。[注]其实抱影的说法,从日语史的角度看,也并不算很错,见后。

4.“二字派”再现——孟真与钱玄同

孟真的两篇文章,《讨论“的”字的用法》和《再申我对于“的”字用法的意见》,分别发表于1919年《晨报》11月29日第七版和12月5日第五版。在前一篇文章中,他认为白话文尚未定型,“文法、写法、字的多寡出入,因人而异”:

现在是白话文未成定形的时代,恰当“中英语”和“高德语”的阶级,人人可以意为之变化。但能造得有理、方便、适用,到了后来,自然可以“约定俗成”。所以我主张白话里要加一部分的人工,而白话文的文法,要在多例外少区析的自然状态中,强立个人为的区别。至于把“的”字分别写去,更是一件较轻的人为区别了,我自然是乐从的。

这大概很可代表五四一代人的“创造”意识,白话文的未定形,给了他们以创造的机会,要对它进行“人工”的改造,立一些语法上的区分标志(“区析”),但他又认为这创造是“人人可以意为之”的,要靠自由竞争来达到最后的约定俗成。从这个意义上说,“的”字的“人为”分工虽然是“强立”的,却不应是强制的吧。

孟真在《讨论“的”字的用法》中对止水使用的“术语”“助词”的说法也表现出一种理解的态度:

我想止水先生所谓术语,定是指舶来的描状形容词(Imported descritive adjective)。所谓助词,定是指位词。但术语不以此为限,而助词另有专指,误会就从此生了。(孟真1)

所谓“舶来的描状形容词”,即指一般表性状的形容词外来语,“位词”即介词。他的说法大致不错,作为一种宽容的理解,更显得十分难得。他还说到“术语用久了,就不成术语了”:

比如,“理想的”(Ideal)一词,现在还有点舶来意味,将来可要渐失了。又如“科学的”一词也太普通了,不成其为术语了。

这即使从文学史、语言史的角度来看,也颇有意义。如“理想”一词,现在都以为是当然的国粹,但在那时还是有着日本味的外来语呢。

孟真自己将“的”字分为八类,主张“位词的‘的’字,和代名词词尾的‘的’字,一律改为‘氐’。形容词状词语尾的‘的’字,仍旧。其余一律改为‘底’”。这种新的三分法,等于“的”在表领属关系的名词间用“氐”,在表修饰关系的词后,则无论做定语还是状语都用“的”,却将表修饰关系的较长的“形容节”(短语)、“形容枝句”(子句)后面的“的”单分出来,用“底”表示。

在后一篇文章中,他又将上述三分法调整为二分法,称与陈独秀大致相同,即将“的”作“位词”时写作“底”,作各种形容词语尾时写作“的”。不同的是:一是“状词”语尾仍用“的”,因为从“实际的应用”上看,不会发生意思上的误解;从“文法的理论”上看,形容词、状词原有共性,“都含着描状(Descriptive)的意味,但一个是对于物体描状,一个是对于动作描状罢了”。二是“形容节(Adjective phrase)与形容枝句(Adjective clause)另为一类,用‘底’字”,因为此类语尾,不能附在一个词后面,而要附属于整个“节”(短语)或“枝句”(子句),与专属一个词的语尾的“的”,尚有不同。与前文相比,这次并“氐”入“底”,使“底”兼作“介词”和形容词性短语/子句的“语尾”,可能是考虑到这类短语属于形容词性还是名词性不易分辨吧。

孟真的新二分法,更多从“文法的理论”考虑,其描状形容词与“状词”的一致性,“的”后附在“节”与“句”时的特殊性等,虽然未必都适于“实际的应用”,但在句法关系的理解方面是有意义的。[注]黎锦熙《新著国语文法》中,将这类“联结形容语或形容句作实体词之附加语”的“的”,称为“准介词”,也是考虑到这类“的”的特殊性。参见该书第84页,商务印书馆1945年版。

钱玄同的《我现在对于“的”字用法底意见》发表在1919年12月2日,正处孟真的两篇文章之间,作为二次转向,他也开始加入“二字派”,在赞成陈独秀“的”“底”分工的同时,收回自己以前用“地”的主张。

其实,钱玄同真正关心的是汉字拼音化问题。既然要拼音化,对那些“同音异形的字,总以少用为宜”,如只有两分,写成拼音后,语尾“的”可以与上面的词连在一起,介词“底”则独立。如,据钱玄同,“病的状态”可写成“Pingti chuangtai”,“病底状态”可写成“Ping ti chuangtai”,而同是语尾的“的”与“地”却无法区别了。此外,他还认为口语中两种“的”的停顿方式不同,因而可以辨别,如“美国的民治的发展”,读成“美国(微顿)的(微顿)民治的(微顿)发展”。

汉字拼音化问题是五四以来时常讨论的话题,其他人的文章中也有涉及,钱玄同认为这是自白话文后,文字改良的第二步。至于停顿,口语中为了强调意义或关系,可以像钱玄同那样读,但毕竟因人而异,无法强求一律。

此一阶段,自陈独秀提出关于“的”“底”新的划分法之后,除胡适、邵西继续主张不分外,止水、周建侯、沈兼士没有再写文章坚持原先“术语”“助词”的分法,抱影、孟真以及改变后的钱玄同,尽管各自主张中有具体的二分、三分等细微差别,但在介词用“底”,形容词用“的”的基本看法上,都与陈独秀一致,新的“的”“底”之分,似成定局。

三、论争的结果

从《晨报》的情况看,“的”字论争似乎并没有完全达成共识,陈望道说“最后的胜利者就是三字派”[1]5,或有所本,亦未可知,但他说“经过《晨报》上许多人辩论之后,已有许多人分作‘的’‘底’‘地’三个字,区别使用了”[1]8,却大致不错。

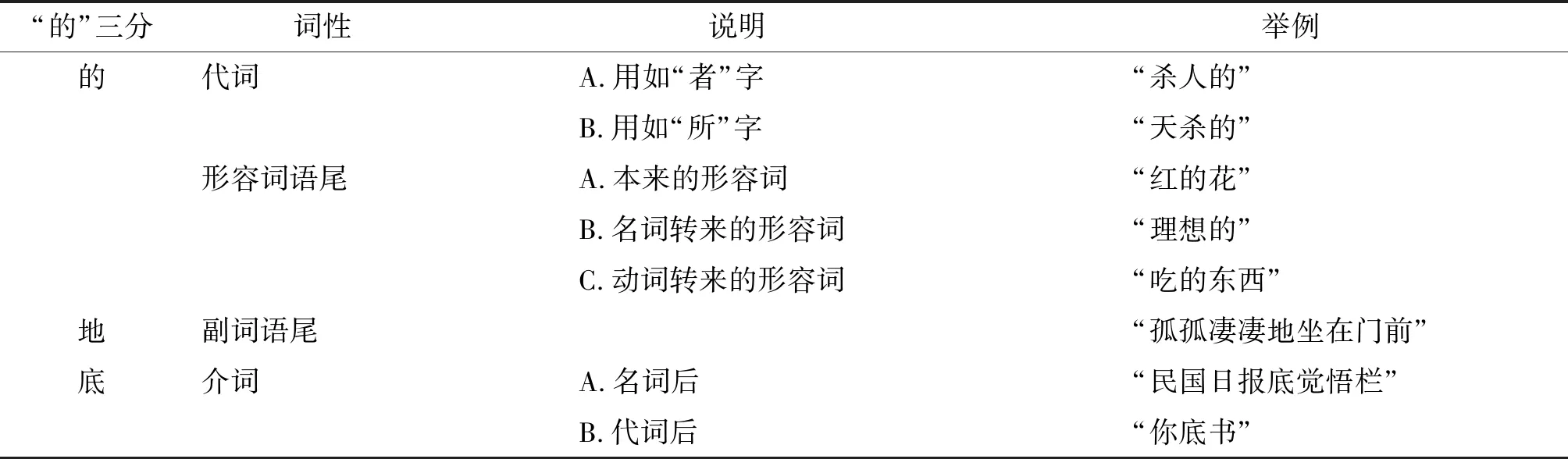

根据陈望道的文章,“的”字三分的最后结果如表2[注]此表据《“的”字底分化——化作“的”、“底”、“地”》而制,形制不同,内容一致,个别文字略做调整,以便阅读。参见陈望道:《陈望道全集》第2卷,浙江大学出版社2011年版,第9页。。

表2 “的”字三分用法举隅

与前面略加对照可知:

第一,此“结果”与陈独秀的主张基本一致,唯“代词后”的“的”归入介词(“你底书”),不再视为“物主形容词”语尾。

第二,短语及子句等的语尾,未列入。当默认在“形容词语尾”项中。

第三,“副词语尾”中也应包括其他词语(如形容词、动词、名词等)作状语时的语尾。按照当时的说法,这些也都是“转来的”副词。

“的”字的分别使用在当时只是一种提倡,并没有什么人或机构进行硬性规定,因而是一种可以自由选择的方式,[注]1922年国语统一筹备会编的《国语月刊》第1卷第7期《本刊底符号和用字的说明》中,将该刊所提倡使用的标点、格式和一些用字列出,其中有:“【地】副词尾”“【的】形容词尾”“【底】介词”,算是对“的”字三分的一种认可吧。但同时强调《月刊》中收录的文章,其标点、用字等,依然“一律尊重原作者底意见”。连论争参与者的胡适、邵西,也还依然我行我素地一“的”到底,纵有一些采取“的”字分写的人,也都按照各自的理解自由处理。

一般认为1920年1月出版的《新青年》7卷2号中,“的”字三分正式开始,其实该期中,真正采取“的”字分用的,只有陈独秀的文章,而陈本人在《晨报》1919年12月11日《关于国民大会底感想》一文中,已经比较严格地采取“的”字分用了。不过陈独秀依然坚持“物主形容词”的用法(“我的朋友李守常”[6]2),与陈望道的归纳略有不同,而且他在该期《新青年》上发表的不同文章中,“的”字用法也未完全统一,留着探索的痕迹。其中五篇随感录,“底”字除作介词外,也作了短语和子句的语尾,与孟真的主张相似。如:

例1. 这个名儿原来是近代——十九世纪后半期更甚——欧洲底军阀造出来欺人自肥底骗术……[7]

例2. 我们对于眼前拿国家主义来侵略别人底日本,怎样处置呢?[7]

但首篇《自杀论》中,这种情况却较少发生。不过,该文在“的”“底”的使用中,还有看似不尽统一的地方,除了误用之外,应是出于语义上的自觉考虑。如:

例1. 他自杀底原因,大概是厌世。[6]1

例2. 他不把青年自杀的罪恶都加在社会身上,……[6]1

例3. 要评论林君自杀底问题,不得不从全般自杀问题说起。[6]2

例1用“底”,说明作者将“自杀”或“他自杀”看成名词性,指关于这一事件的原因。例2用“的”,大概“青年自杀的罪恶”是指造成青年自杀那样的罪恶,而不是在说“自杀”本身的“罪恶”。例3用“底”,说明作者想强调的是关于林君自杀这一问题。凡这些地方,似都可根据作者的意愿做出不同选择。如例3,如果作者想要表达的是林君自杀那样的问题,“林君自杀”只是同类问题中的一例,就可以用“的”。这种“的”“底”使用上的不统一,在习惯于统一规范的时代会觉得过于随意,无法判断,但在一个语言相对自由的时代,“的”“底”使用在一定程度上的随意性,对于作者思想感情的自由表达,未必不是好事。

止水“的”字的用法也有了极大变化,论争结束后,他改变了先前“术语”用“的”,“助词”用“底”的方式,按照新的方式分写“的”“底”了。如1919年12月29日《晨报》第七版“编辑余谭”《北京底煤祸》中,“供求底影响”“窑上底煤”“北京底煤厂”;“已经发现的”“有势力的”“以官为业的”,分写严格,连物主代词后也用了“底”(“我底”)。

邵西虽然一般不作分写,但在其语法著作中,却明确指出“的”作“介词”和“形容词语尾”的不同用法,并指出:

作介词用之“的”字,一般文学界多根据宋人的语体文,改写为“底”字,以别于形容词语尾之“的”字。[8]

四、余 论

(一)论争若干背景补充

止水、周建侯等都提到“术语用”“的”是“日本文输入”的,而且是一种形容词、状词性用法,这话说得并不错,但限于当时的研究成果及他们自身的知识背景,似乎对其中具体的演变过程并不十分了解,对胡适、沈兼士、抱影等人的质疑也难得足够有说服力的回应。在此,拟从语言史方面做一二说明。

据堀口和吉[9],日语“的”字,由江户时代的享保至宝暦年间(1716—1764),随中国白话小说等俗语文学而输入,当时相当于日语“の/ノ”,与汉语中“的”语义上没什么区别。这个“的”最初只是用在对中国俗语文学的训读[注]汉文训读,是日本人对汉语文本的一种读法,在保留原有文本的基础上,加一些符号,将语序进行调整,并适当添入一些假名字符,以形成日语化的可读文本。和翻译中,按汉语音读为“teki”,假名写成“テキ”或“てき”[注]“テキ”是片假名写法,“てき”是其平假名写法。,以后“的”也可在一些日本人写的小说中见到,那常是对“卖油的”“做公的”那类“的”字短语的游戏式模仿,如用于对人名的略称,姓“幸次郎”的称为“幸的”,姓“猿坂”的称为“猿てき”,姓“源七”的称为“源てき”,多少带点不恭的、戏谑的味道。有些模仿显得似是而非,如“家主てき”其实就是“家主(家长)”,“神てき”其实就是“神”,凭白无故加个“てき”(的),大约只是觉得好玩儿罢了。所以堀口认为:

“卖油的”是由“卖油的人”等省略而来,但有的词本来的意思里已经含有“者”了,再附上个“的”,词语构成就变了,然而(他们)对此不当回事,倒是一种闹着玩儿的样子吧。[注]笔者译自《助辞「~的」の受容》,天理大學國語國文學會編《山邊道》,1992年3月第36期,第69页。

沈兼士、抱影所说的“的”字与“ノ”(“之”)相同,就是指“的”的这种早期使用而言。不过抱影说“的”字后面不能再加“ノ”,却不然。“的”“ノ”相连即使在早期的白话小说训读文中也是常态。堀口举当时一些训读的例子,指出“的”在句中时,除自身读为“てき”外,常常后面还要加上“ノ”,读为“的ノ”。此大概是因“的”是汉语俗语,一般日本人不懂,训读者即用“ノ”来解释它。至于“的ノ”还要一起读,恐怕是日本人的精细处,要训读汉文,就既不该随便把原有“的”字丢下不要,又要让人能懂,于是出现把生僻字与其同义字一起读的白话小说特有的训读法。这种方式被保留在小说翻译中,影响及于口语。如浮世草子《鎌倉諸芸袖日记》中有“無文的の漢”(文盲汉)一语,用在一个痴迷唐音的人口中,模仿白话小说的语言来嘲笑周围的人没文化。[9]

至明治初期,“的”字的游戏式使用有了新的发展。据大槻文彦《復軒雑纂:文字の误用》[10]载:

或日,余等聚合杂谈。其时,一人不意言此一事:“system”译为“组织”可也,“systematic”,译之则难。其后缀“tic”,与小说之“的”字,声相似焉。然则,译为“组织的”,可乎?皆曰,此甚妙,可一试也。未几,以“组织的”之语,译而誊清,持送藩邸,受取酬金。……其后,亦不复思,渐次致于用,人亦渐认可,然究其根,皆以“tic”之与“的”,音声相似,戏而为之,实堪捧腹。是“的”字之源起也。[注]引文为笔者自译。

大槻文彦(1847—1928)是《言海》的编纂者,有日本近代辞书之父之称,以上所引是关于“的”字近代源起的最早记录。据此,“的”字后附于名词,并将它转为“形容动词”的“接尾辞”用法,只是在一次翻译中,因“的”(teki)与英文的“tic”发音相近,被偶尔赋予的。然而这个偶然起于玩笑的“的”字,日后居然在日本风行起来,从翻译到论文,进而发展到民间,至今依然被广泛使用,这却并非偶然,只因为它开辟了一条名词与性状形容词之间的通道。

在“的”字分合问题的论争中,止水曾认为“的”字的用法在文言文中尚能区分,在白话中却容易混淆,这话也没错。但他未能举出是什么时候,在怎样的文言文中有这样的用法,因此引起胡适的误会,也没有得到论争者们的附议。在此,也想做点补充。

据稻垣智惠对上海《时务报》“东文报译”栏所做调查,迟至1898年末,日式“的”还未出现在译文中。[11]但时隔三年,至20世纪初的1901年,《教育世界》第9号起刊登的王国维译日本立花铣三郎的《教育学》[12]中,已出现大量“的”字词,如“绝对的”“相对的”“主观的”“客观的”“思索的”“经验的”“物质的”“精神的”“道德的”“理性的”“意识的”“无意识的”,等等,都是对原文的直接采用。 1904年,王国维在自己的论文中开始使用“的”字词,如:

例1.今夫吾人之所可得而知者,一先天的知识,一后天的知识也。[13]

例2. 前者之解脱,宗教的;后者美术的也。前者平和的也;后者悲感的也,壮美的也,故文学的也,诗歌的也,小说的也。[14]

例3.对话的教式,……此教式比发问的之教式,生徒之活动更为自由,……[15]

例2即胡适所谓“形容词的表词”,其作为表语的“的”字词,几乎都是源自日语的西文对译,如“壮美的”即sublime(崇高的)之日译。例3中,“发问的之教式”,“的”后加“之”,是典型的日式用法,与止水、周建侯的说法相合。以上各例,亦可见在文言文中“之”“者”“所”“的”各司其用,不易混淆。

此种用法并非个案,胡以鲁在1914年写的《论译名》中曾说:

名词作状词者。日译常赘的字。原于英语之[的]-ty或[的夫]-tive语尾兼取音义也。国语乃之字音转。通俗用为名代者羼杂不驯似不如相机斟酌也。[16]

他关于日语“的”“原于英语”而“兼取音义”的说法十分难得,虽然没有看到与“之”的区别,认为以“的”掺杂文中,不够雅驯,但却无意中透露了这类“的”字的使用在当时的文言文中已经很流行。

至1917年现代白话文出现,新“的”与顶替“之”“者”“所”的原有“的”字同形,易生歧义,“的”字的使用成为问题,这才引发了1919年的论争。

(二)论争以后:“的”字的分合实践及结局

“的”字的分合在此后几十年的语言实践中一直没有达成一致,在所谓主分派“胜利”之后,使用时的分合依然是一种自由选择,而且从一般文章来看,分用的不如合用的多。不过分用的情况一直存在,特别是在翻译作品及论文中,使用率较高。自由选择也表现在“底”“的”分用内部,不仅对领属关系的判断会因各人的理解而异,而且在“底”“的”用法上,还呈现若干多元的现象,虽然将“底”作为“介词”使用得最多,但作为其他用法的也有。如鲁迅在1925年以后的翻译文章中一直将“底”作为日语“的”的对译[注]鲁迅从1925年翻译厨川白村《苦闷的象征》起,在其源自日文的译作中一直采用这种方式。,冯友兰在1940年代的文章中,则完全与通行方式相反,将“的”作“介词”,“底”作语尾[注]冯友兰此举大概始于1927年,此后在其学术著作(如《贞观六书》)中频繁使用。。

“底”“的”使用中的“混乱”,一般认为与领属关系与修饰关系之间的界限常常难于划分有一定关系,因为二者的语法位置相同,区别只能从语义上判断,而语义的判断不但会因人而异,即使在同一个人的同一篇文章中,也会因作者的感觉而变化。因此,“底”字在1950年代后期渐至弃用[注]1956年“暂拟汉语教学语法系统”出台,在结构助词中,列有“的”“地”“得”“所”,未列“底”字,意味着虚词“底”字将在中学语法教学中被取消,但“底”字在图书报刊中的弃用还当有一个过程。,被认为是一种实践的选择。这种说法看似有理,但不要忘了,“底”字的弃用,并非实践中的自然淘汰,而是产生于国家行为的统一规范要求,这标志着一个时代的结束和另一个时代的开始。

此外,“的”字论争本身也存在着一个有趣现象:最初止水等人只想将新式“的”标志出来,以与传统用法相区别,论争的结果却按照一种人们所能理解的逻辑分类,反将旧“的”中的一部分,即表领属关系的那部分,以“底”字标志出来,原想特别标志的新“的”却湮没在传统用法中,成为众多“形容词语尾”中的一小类。于是在使用中,“底”“的”区分的范围由名词与“名词的形容词”之间,扩展到领属关系与一切修饰关系之间。当普遍的语法区分代替了局部的语义辨析,而语法区分又不得不借助于语义辨析来实现的时候,需要判断的就不仅是“平民底生活”与“平民的生活”的含义,而且还有“北京底土地”与“北京的土地”,“玻璃底窗户”与“玻璃的窗户”,“对他底看法”与“对他的看法”的写法——后面几种情况,原本不会构成什么理解上的歧义,但要辨析它们是“领属”还是“修饰”关系,却似乎颇费考量。另外,当新式的语尾“的”与旧式的语尾“的”混编之后,新“的”之特殊功能渐被遗忘,“新”“旧”无别,都是语尾,最后,“介词”与“语尾”的区别也不复存在,“底”字出局,“的”“地”“得”全部归入结构助词,使这场有趣的论争归于无谓,终于被人们遗忘。

但意义却未必能因此而取消,无论“平民的生活”还是“中产的生活”,无论“美国的民主”还是“中国的改革”,即使在具体语境中,歧义也还保留着,不过因为遗忘,反而对此变得漠然了吧。

(本文中部分日语问题,曾得到日本南部健人同学帮助,特此感谢!至于理解中的错误,则一概由作者本人负责,特此声明。)