益生菌对奶牛亚急性瘤胃酸中毒的保护作用

布登付,李梦媛,王小建

(南阳农业职业学院,河南南阳 473003)

反刍动物酸中毒是一种严重的消化系统疾病,主要发生在给反刍动物饲喂含大量碳水化合物日粮的时期。在大多数的急性期,pH低于5.2(Mutsvangwa等,2002),而亚急性期 pH 在5.2~5.6(Keunen等,2002)。如果pH降至6.0以下,纤维的消化率会降低,当pH在5.2~5.6时,动物可能表现出亚急性酸中毒的临床症状,引起身体不适和生产性能下降。亚急性瘤胃酸中毒的临床症状多种多样,可能包括轻度的厌食症、间歇性腹泻、脱水、身体状况不佳,情绪低落,胃蠕动减弱,跛行,不明原因的脓肿以及产奶量的下降(Duffield等,2004)。从发病率来看,奶牛约有0.45%发生亚急性酸中毒的比例,这对奶牛业造成很大的经济损失。在这一关键时期,有相关研究报道了可以缓解瘤胃酸中毒的措施,如饲喂不易发酵的未加工谷物,提供混合口粮代替单独的成分,提高饲喂频率,少量多餐,逐步引入谷物等,使瘤胃微生物种群可以适应(Krause和Oetzel,2006)。一些研究报道,莫能菌素(一种抗生素)可以抑制亚急性瘤胃酸中毒,如添加莫能菌素后提高了瘤胃挥发性脂肪酸含量,对乳酸含量无显著影响(Osborne等,2004)。但也有相关研究报道指出,抗生素对反刍动物瘤胃pH和挥发性脂肪酸含量无显著影响(Mutsvangwa等,2002)。基于此,人们开始关注益生菌对维持瘤胃pH稳定的调控作用(Marden等,2008)。如补充活酵母与稳定反刍动物的pH有关,利用乳酸菌促进乳酸的利用,促进微生物生长和竞争,利用瘤胃细菌快速发酵碳水化合物(Bach,2007);酵母细胞可以消除瘤胃中氧的痕迹,从而帮助氧敏感菌生长,促进厌氧菌的增加(Marden等,2008)。目前,关于益生菌对奶牛健康的报道较少,本试验对比了米曲菌、粪肠球菌和酿酒酵母菌的混合物对奶牛亚急性瘤胃酸中毒的保护作用。

1 材料与方法

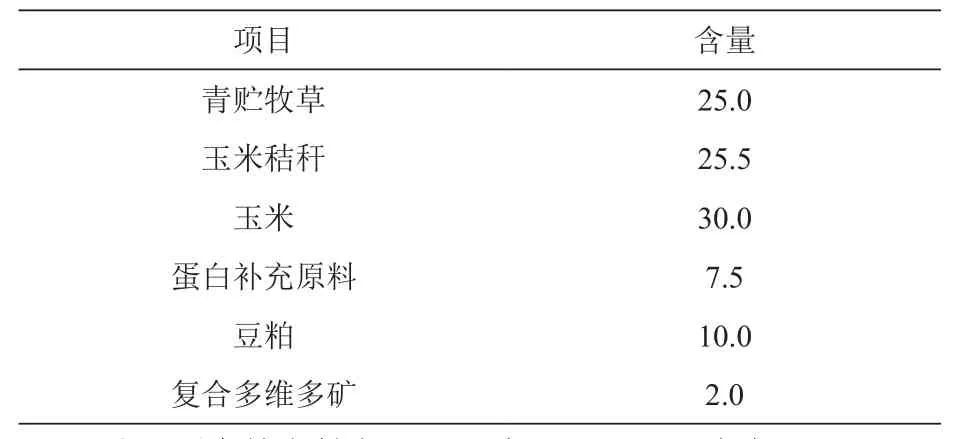

1.1 试验设计与分组 试验选择体重为(741±55)kg,产奶期在(212±19.5)d的奶牛 4头,试验采用4×4拉丁方设计,共4种日粮:对照组饲喂基础日粮,处理1组为日粮添加0.5 g/d米曲菌,处理2组为日粮添加2.5 g/d米曲菌,处理3组为日粮添加2 g/d粪肠球菌和酿酒酵母菌的混合物。每组经过3 w的适应期、4 d酸中毒期以及3 d恢复期。参考Keunen等(2002)的研究方法诱导试验动物发生亚急性瘤胃酸中毒。试验期间奶牛日粮及全混合日粮组成分别见表1和表2。

表 1 试验期间各阶段奶牛日粮组成 %

表2 试验期间各阶段奶牛全混合日粮组成 %

1.2 测定指标 收集各组试验日粮约200 g,用于分析常规营养成分,见表3。每天记录奶牛的产奶量和精料摄入量。试验期间每天测定瘤胃pH,每天每隔10 min测定一次。收集瘤胃液,参考Taylor(1996)的研究方法分析瘤胃液中挥发性脂肪酸含量。参考Klieve等(1989)的研究方法对瘤胃黄化球菌、白球菌、大肠杆菌和巨球菌的含量进行定量。

表3 全混合日粮、牧草及小麦-大麦营养分析 %

1.3 数据分析 将试验期的变量汇总,并根据该数据进行4×4拉丁方设计统计分析,试验中的时间和益生菌处理为主因素,将所有数据代入SAS MIXED分析程序,试验中处理1、2、3组分别于对照组进行多重比较,得到正常分布和均值残差,P<0.05判定为差异显著。

2 结果与分析

2.1 瘤胃pH变化 由表4可知,瘤胃最大pH范围在5.6~6.0,占比最高,与适应期和中毒期的结果相似。中毒期间,其他pH范围表现为显著差异(P<0.05)。

表4 适应期和酸中毒期瘤胃pH变化特征

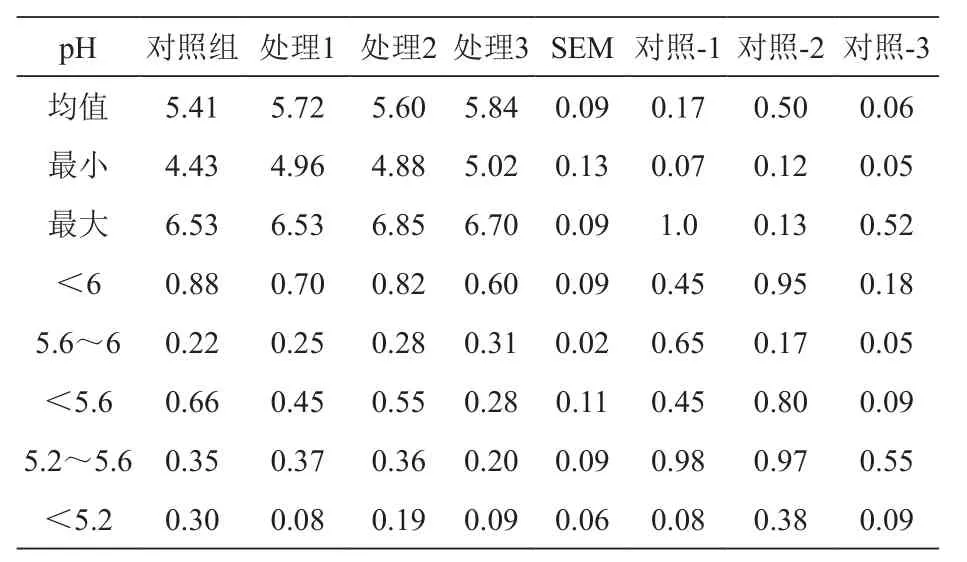

由表5可知,处理3组较对照组有提高瘤胃pH均值的趋势(P=0.06)。中毒期,处理3组较对照组显著提高了瘤胃pH(P<0.05),同时处理3组瘤胃pH范围在5.6~6.0的占比显著高于对照组(P<0.05)。处理3组较对照组有降低瘤胃pH<5.6和5.2占比的趋势(P=0.09)。对照组与处理2组对瘤胃pH变化的影响无显著差异(P>0.05),但处理1组较对照组有提高瘤胃pH的趋势(P=0.07),而pH<5.2的占比有降低趋势(P=0.08)。日粮添加益生菌对各个时期瘤胃pH值无显著影响(P>0.05)。

2.2 益生菌对奶牛生产性能的影响 试验期间记录了奶牛采食量、泌乳量(数据未列出)。结果发现,日粮添加米曲菌或混合均对奶牛适应期或酸中毒期干物质摄入量无显著影响(P>0.05)。此外,急性酸中毒对奶牛泌乳量也无显著影响(P>0.05),日粮添加0.5 g/d米曲菌有提高产奶量的趋势(P=0.09),而添加2.5 g/d米曲菌显著降低了产奶量(P<0.05)。

表5 益生菌对瘤胃pH的影响

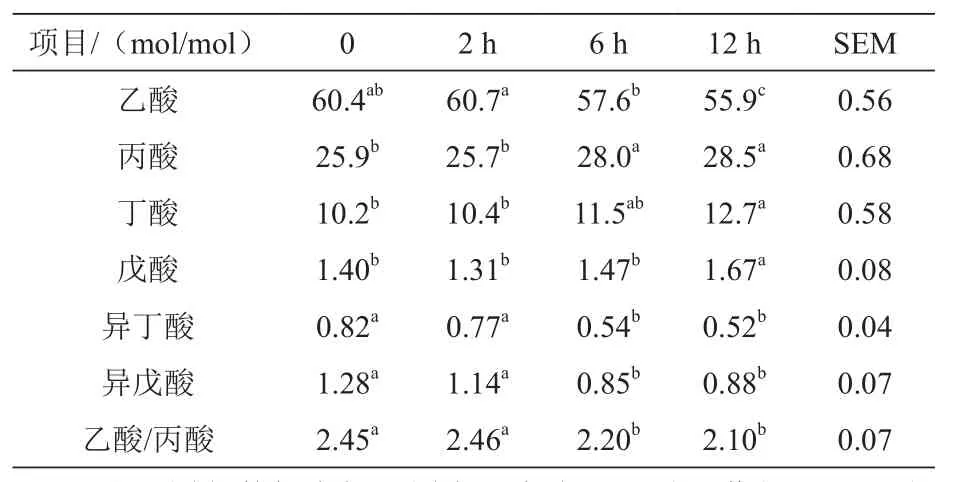

2.3 益生菌对奶牛瘤胃挥发性脂肪酸和乳酸含量的影响 由表6可知,与对照组相比,日粮添加益生菌对瘤胃总挥发性脂肪酸及单个挥发性脂肪酸含量均无显著影响(P>0.05),但处理3组较对照组有降低瘤胃乙酸含量的趋势(P=0.09)。奶牛遭受瘤胃酸中毒后,随着时间的推移,丙酸、丁酸和戊酸含量显著升高(P<0.05),而乙酸、异丁酸和异戊酸含量显著降低(P<0.05)

表6 奶牛采食前不同瘤胃液取样时间挥发性 脂肪酸变化

由表7可知,除了处理3组外,其他组瘤胃乳酸含量随时间的增加而升高(P<0.05)。饲喂12 d后,处理3组较对照组显著提高了乳酸含量(P< 0.05)。

表 7 益生菌和时间对奶牛瘤胃乳酸含量的影响 mmol/L

表8 不同取样时间对瘤胃微生物含量的影响

2.4 益生菌对奶牛瘤胃微生物含量的影响 由表8可知,瘤胃白球菌和大肠杆菌含量在饲喂2 h后显著升高(P<0.05),之后在6 h达到稳定,巨球菌随时间的增加缓慢升高,取样时间对瘤胃黄化球菌含量无显著影响(P>0.05)。瘤胃菌群中黄化球菌含量最高,之后含量的高低依次是白球菌、巨球菌和大肠杆菌。

3 讨论

3.1 益生菌对奶牛瘤胃pH的影响 本试验结果发现,处理3组较对照组有提高瘤胃pH均值的趋势。酸中毒期,处理3组较对照组显著提高了瘤胃pH,同时处理3组瘤胃pH范围在5.6~6.0的占比显著高于对照组,这与Keunen等(2002)的研究结果一致。瘤胃最大pH范围在5.6~6.0,占比最高,与适应期和中毒期的结果相似,本试验首次探讨了益生菌对瘤胃最大pH范围的影响。

3.2 益生菌对奶牛生产性能的影响 试验期间记录了奶牛采食量、泌乳量(数据未列出),结果发现,日粮添加米曲菌或混合物均对奶牛适应期或酸中毒期干物质摄入量无显著影响。急性酸中毒对奶牛泌乳量也无显著影响,日粮添加0.5 g/d米曲菌有提高产奶量的趋势,而提高米曲菌添加水平显著降低了产奶量。Bradford和Allen(2007)研究发现,血浆胰岛素浓度对亚急性瘤胃酸中毒奶牛的采食量具有调控作用。本试验益生菌对亚急性瘤胃酸中毒奶牛产奶量的影响与Gozho等(2007)的研究结果一致。

3.3 益生菌对奶牛瘤胃挥发性脂肪酸含量的影响 与对照组相比,日粮添加益生菌对瘤胃总挥发性脂肪酸及单个挥发性脂肪酸含量均无显著影响,但混合菌组较对照组有降低瘤胃乙酸含量的趋势。奶牛遭受瘤胃酸中毒后,随着时间的推移,丙酸、丁酸和戊酸含量显著升高,而乙酸、异丁酸和异戊酸含量显著降低。Goad等(1998)的报道中也有类似结果。Beauchemin等(2003)发现,日粮添加米曲菌可以提高丙酸含量,降低丁酸含量。随着乳酸菌利用的乳酸盐水平升高,可以抑制瘤胃乳酸的积累,通过对乳酸的利用来提高丁酸含量(Goad等,1998)。亚急性瘤胃酸中毒使瘤胃pH降低,挥发性脂肪酸含量升高,但并不影响乳酸含量,因为乳酸还会被相应的微生物利用(Jouany,2006)。

3.4 益生菌对奶牛瘤胃细菌含量的影响 瘤胃白球菌和大肠杆菌含量在饲喂2 h后显著升高,之后在6 h达到稳定,巨球菌随时间增加而升高缓慢。瘤胃菌群中黄化球菌含量最高,之后含量的高低依次是白球菌、巨球菌和大肠杆菌,这与Chiquette等(2007)的报道一致。作者推断,本试验得到的巨球菌含量并没有达到其最大值,因为巨球菌是一种乳酸消耗菌,而黄化球菌可以促进瘤胃产生大量乳酸,相应乳酸消耗菌的数量应该增加。

4 结论

粪肠球菌和酿酒酵母菌复合物可以缓解奶牛亚急性瘤胃酸中毒症状,米曲菌可以调控瘤胃pH,但高剂量米曲菌添加水平对瘤胃pH无显著影响。