长江口水域仔稚鱼垂直分布研究

林 楠

(1.中国水产科学研究院东海水产研究所,农业部东海与远洋渔业资源开发利用重点实验室,上海 200090;2.福建省环境保护设计院有限公司,福建福州 350012)

鱼类早期个体扩散和输送是鱼类生活史上重要过程,仔稚鱼所进入的生境将影响个体存活率,进而影响补充群体大小[1]。许多海洋性鱼类的早期个体都经历了从外海产卵场迁移至河口附近水域进行育幼生长的过程[2]。仔稚鱼必须采取有效的迁徙策略,从而克服河口径流影响[3-4]。垂直移动是这一策略的关键[5]:通过垂直移动仔稚鱼可利用不同水层的海流,从而到达进入育幼场目的[6]。因此垂直分布研究,有助于了解仔稚鱼仔稚鱼的生态习性和迁徙扩散模式[7-8]。同时仔稚鱼的垂直分布模式研究,可减少采样误差,有利于对早期个体的数量评估[9-10]。

长江口海域由于受长江径流、台湾暖流和黄海冷水团等影响,具有丰富的饵料资源,是众多鱼类的产卵场和育幼场[11]。许多学者对长江口海域的鱼类浮游生物进行了研究,如杨东莱等[12]、王金辉等[13]、刘淑德等[14]、刘守海等[15]、林楠等[16],分析研究了长江口水域浮游生物的种类组成、数量分布、年间变化、网具采集效率等方面内容。然而,这些研究主要基于水平拖网调查,限制了对长江口仔稚鱼生态习性的深入认知。为此,本研究在长江口水域开展了4 航次的昼夜分层调查,初步探讨仔稚鱼的垂直分布模式,完善长江口仔稚鱼生态习性研究,对仔稚鱼的摄食、输送和扩散等后续研究提供基础资料。同时,为开展长江口仔稚鱼的数量评估调查方案设计提供技术支持。

1 材料与方法

2015 年5 月5 日(Ⅰ)、5 月20 日(Ⅱ)、6 月3 日(Ⅳ)、6 月18 日(Ⅲ)对位于122°39′ E,31° N 站点进行昼夜分层调查(图1)。各航次的采样开始时间均为7:00(北京时间),每隔3 h 采样1 次,连续采样24 h。具体操作方式:将系有流量计的仔稚鱼网(网口直径130 mm,网衣长6 m,网目0.505 mm)固定在带有重锤的缆绳上,通过调整缆绳长度和夹角[17],使网具悬浮于表层、中层和底层水域,在海流作用下拖网10 min。表层为水深0~2 m 水域,而中层和底层水深因受潮汐变化影响,变化范围分别为8~10 m 和18~22 m。现场以5%福尔马林固定样品,并同步测量温度和盐度(CTD)以及海流流速(ADCP)。

在实验室内挑拣对样品进行分拣、鉴定,学名按照伍汉霖等[18]进行排列,并按KENDALL,et al[19]标准将仔稚鱼个体划分为前弯曲期仔鱼(pre-flexion)、弯曲期仔鱼(flexion)、后弯曲期仔鱼(post-flexion)和稚鱼(juvenile)。由于幼鱼生态习性接近成鱼,仅在种类组成中表述,在垂直分布数量差异中未进行统计分析。统计上,以单因素方差分析白天、夜间不同水层间数量差异[17]。

图1 调查站位Fig.1 Survey station

2 结果与分析

2.1 温度、盐度和流速

调查期间水温逐渐升高,各航次均以表层温度较高,中层和底层水温相近(图2)。盐度均以表层最低,且变化剧烈;中层和底层盐度较高,变化较平缓。流速均以底层最慢,平均流速仅为0.2~0.3 m·s-1;远慢于(P<0.05)表层(0.5~0.8 m·s-1)和中层(0.6~0.9 m·s-1)。

图2 温度、盐度和流速Fig.2 Temperature,salinity and current speed during investigation

2.2 种类组成

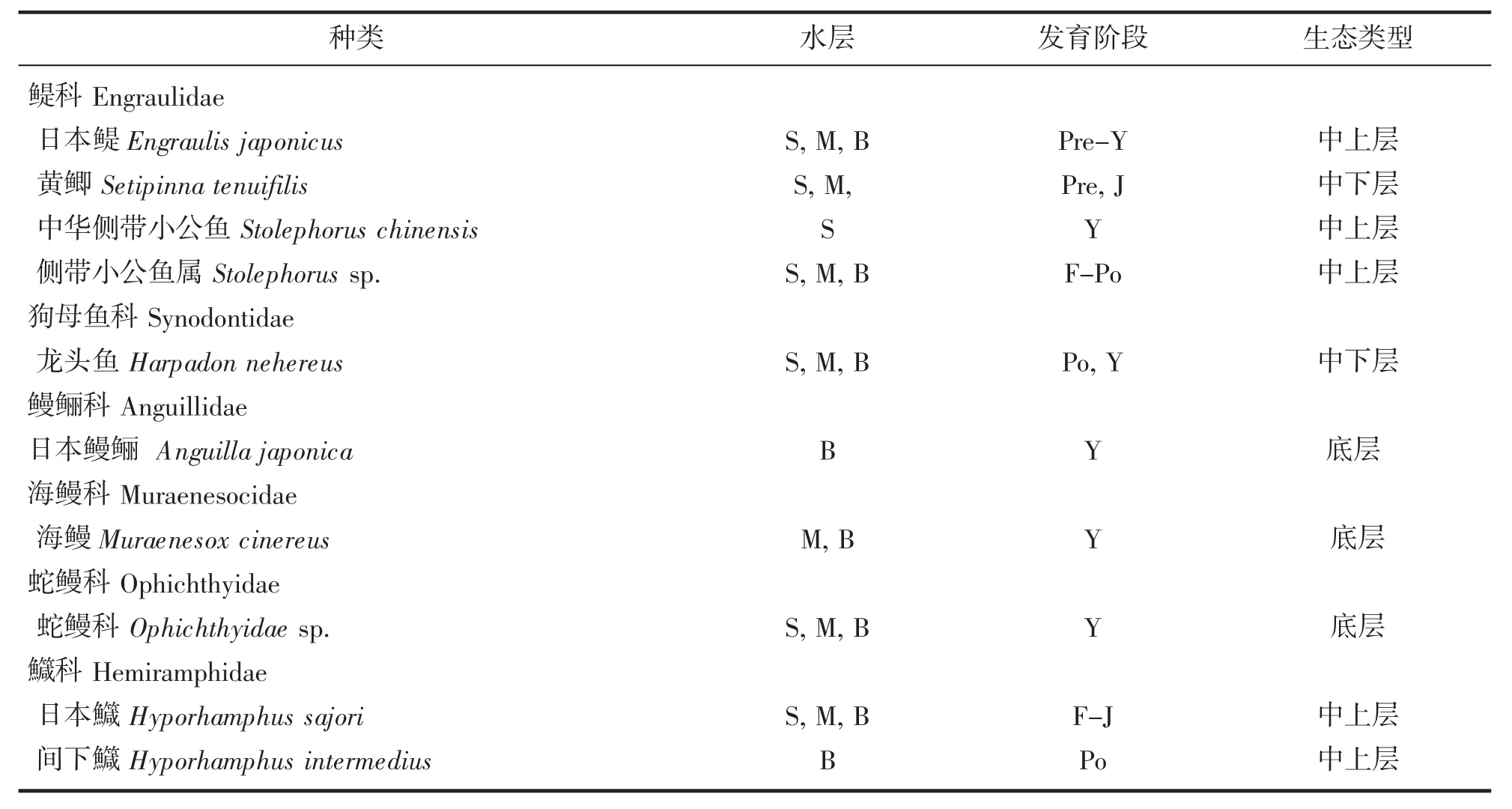

4 航次调查共采集仔稚鱼24 科34 种,表层19 种、中层23 种和底层26 种(表1)。各水层主要种类组成相似,均为小黄鱼Larimichthys polyactis、矛尾虾虎鱼Chaemrichthys stigmatias、六丝钝尾虾虎鱼Amblychaeturichthys hexanema、侧带小公鱼属Stolephorus sp.、属Callionymus sp.、褐菖鲉Sebastiscus marmoratus 等。其中中华侧带小公鱼Stolephorus chinensis、鲻Mugil cephalus、鮻Chelon haematocheilus 和美肩鳃鳚Omobranchus elegans 仅在表层出现,带鱼Trichiurus japonicus 和条纹东方鲀Takifugu xanthopterus 仅在中层水域出现,日本鳗鲡Anguilla japonica、间下鱵Hyporhamphus intermedius、二长棘犁齿鲷Evynnis cardinalis、细纹狮子鱼Liparis tanakae、角木叶鲽Pleuronichthys cornutus、焦氏舌鳎Cynoglossus joyneri 和半滑舌鳎Cynoglossus semilaevis 仅在底层出现。发育阶段上,日本鳗鲡、海鳗Muraenesox cinereus、二长棘犁齿鲷、拉氏狼牙虾虎鱼Odontamblyopus rubicundus、带鱼、焦氏舌鳎、半滑舌鳎和黄鮟鱇Lophius litulon 等仅出现幼鱼个体。根据生活习性可将种类分为中上层、中下层和底层鱼类[20],样品中分别有5、6 和23 种。

表1 仔稚鱼种类组成Tab.1 Species composition of larvae and juveniles during investigation

续表

2.3 数量差异

4 航次共采集仔稚鱼9 037 ind,其中第Ⅱ航次平均密度最高(65.2±34.6) ind·100-1·m-3,第Ⅰ航次次之(39.9 ± 13.0) ind·100-1·m-3,第Ⅲ和Ⅳ航次平均密度相近(约为6.0 ind·100-1·m-3)。底层数量最多,占总数的76.7%,表层仅占4.6%。除第Ⅲ航次的中层和底层密度相近外,其他航次均呈现底层平均密度最高,表层最低(图3),且各水层之间均存显著性差异(P<0.05)。

后弯曲期仔鱼最多(占58.4%),稚鱼次之(22.3%),而弯曲期和前弯曲期个体较少(分别占7.7%和11.6%)。除前弯曲期个体在不同水层平均密度差异较小(P>0.05),其他发育阶段个体均以底层水域平均密度最高,表层最低,且均存在显著性差异(P<0.05)(图4)。

图3 各航次不同水层仔稚鱼密度分布Fig.3 The average density of the larvae and juveniles in three depth strata

图4 不同发育阶段个体的垂直密度分布Fig.4 The distribution of vertical density for the individuals of different development stages

2.4 昼夜变化

总体而言,在夜间(19:00 至翌日04:00)各水层仔稚鱼密度均显著高于白天(P<0.05),但不同发育阶段个体分布有所区别(图5)。前弯曲期仔鱼在各水层的白天和夜间密度无显著变化(P>0.05);弯曲期仔鱼在表层水域白天和夜间密度变化不显著(P>0.05),中层和底层水域的夜间密度显著高于白天(P<0.05);而各水层的后弯曲期仔鱼和稚鱼夜间密度均显著高于白天(P<0.05)。

图5 不同发育阶段个体垂直分布的昼夜变化Fig.5 Diurnal variation of the vertical distribution for the individuals of different development stages

2.5 优势种

小黄鱼和褐菖鲉的仔稚鱼主要分布底层水域(图6),各水层夜间密度均高于白天(P<0.05)。矛尾虾虎鱼主要分布中层和底层水域,且白天密度稍高于夜间(图6)。侧带小公鱼属主要分布表层和中层水域,夜间密度显著高于白天(P<0.05)。白天属表层密度显著高于夜间(P<0.05),中层和底层水域夜间密度高于白天(P<0.05)。

3 讨论

图6 主要优势种昼夜垂直分布Fig.6 The vertical distribution of main species during day and night

一般来说,仔稚鱼在水层分布呈现不均匀性[21],并表现出种类特异性[22-23],大抵可分为夜浮昼沉(类型Ⅰ)或昼浮夜沉(类型Ⅱ)两种[9]。由此判断本研究中主要优势种之一属仔稚鱼的垂直模式为类型Ⅱ,而小黄鱼、侧带小公鱼属和褐菖鲉等其他优势种的垂直模式为类型Ⅰ。其中小黄鱼仔稚鱼的垂直移动并不特别明显,仅部分个体在夜间垂直向上移动,不同于牙鲷Diplodus spp.、隆头鱼Symphodus melops 的垂直分布:夜间大部分个体上浮表层、白天下沉至较深水层[24]。除此之外,也有些种类的仔稚鱼表现出无明显的垂直移动[24],本研究中矛尾虾虎鱼就属于此类型。

仔稚鱼的垂直移动与个体发育阶段有关[6],移动范围随生长而增加[9]。大多数海洋性鱼类的早期个体从弯曲期开始有垂直移动现象,且后弯曲期仔鱼和稚鱼移动范围扩大[25]。这可能与各发育阶段的游泳能力有关:前弯曲期个体游泳能力弱,不具有垂直移动能力;弯曲期个体运动能力加强,能进行一定范围的垂直移动;后弯曲期个体运动能力进一步加强,其移动范围增大,从而选择最适合水层[25]。初孵仔鱼或前弯曲期仔鱼所在水层受主要受鱼卵分布和自身浮力影响,在不具有上升流情况下,很难在不同水层之间进行垂直移动[25]。黄线狭鳕鱼卵主要分布150 m 以下水深,早期仔鱼也主要分布较深水域[26],而远东拟沙丁鱼Sardinops melanostictus 鱼卵主要分布近表层水域[27]。随着生长发育至后弯曲期或稚鱼期之后,个体的生态习性逐渐转向成鱼习性。本研究中主要优势种侧带小公鱼为中上层鱼类,其仔稚鱼也主要分布于中上层;而其他优势种均为底层鱼类,其仔稚鱼主要分布底层水域。

鱼类产卵场和育幼场之间的连通性是种群波动的关键因素之一[28]。海洋性鱼类早期个体通过垂直移动选择合适水层,利用海流由产卵场进入最适生境育幼生长[10,29]。多数种类为进入河口或近岸水域育幼生长,仔稚鱼通常选择潮汐输送(selective tidal stream transport,STST)方式,即涨潮时仔稚鱼上浮表层,退潮时下沉至水底,这一模式已在诸多研究中得到证实[3-4]。本研究中,长江口水域表、底层流速存在明显差别,仔稚鱼可通过垂直移动,利用这种速度差,从而进入长江口水域育幼。

垂直分布受光照、饵料丰度、海流、自身浮力等因素影响[26],就长江口水域而言,需要进一步研究,尤其对小黄鱼等重要经济种类,了解其如何利用垂直移动从而进入长江口水域育幼生长,对生态习性和种群数量变动有重大意义。同时,仔稚鱼的垂直分布导致了不同水层间种类和数量差异,为避免采样误差和数据的准确性,野外采样时需给予考虑[9]。在实际野外调查过程中,往往出现带鱼早期个体数量少和资源量高的现象,这可能与采样方式有关:由于采用海洋调查规范[30]方式调查,避开了带鱼鱼卵和仔鱼主要分布水层(水深80 m 左右)[31],从而造成采样误差。

4 结论

本文通过在长江口进行昼夜连续采样,分析了仔稚鱼垂直分布特征,得出以下结论:(1)底层采集到仔稚鱼种类最多,有26 种,中层23 种,表层19 种。不同水层仔稚鱼主要优势种相似,均为小黄鱼、矛尾虾虎鱼、六丝钝尾虾虎鱼、侧带小公鱼属属、褐菖鲉等。(2)数量上,底层仔稚鱼数量最多,占总数的76.7%,表层仅占4.6%。除第Ⅲ航次的中层和底层密度相近外,其他航次均呈现底层密度高,表层低。(3)不同水层的前弯曲期仔稚鱼密度无差异,其他发育阶段的个体均以底层水域密度最高,表层最低。(4)夜间各水层仔稚鱼密度高于白天。(5)不同种类的仔稚鱼垂直分布和移动模式不同,主要优势种小黄鱼垂直移动明显,为夜浮昼沉类型。然而受制于水域特征,对于重要的经济种类的垂直分布特征需进一步调查研究。