腹腔镜手术对结直肠癌的治疗效果

吕红权 吕沛洋

结直肠癌诱发因素较多,包括吸烟、环境因素、盆腔放射、遗传因素、大肠腺瘤、结直肠慢性炎症、高脂肪低纤维素等因素,属于临床常见的一种消化道恶性肿瘤,近年来,随着饮食结构的改变,其发病率上升[1]。对于结直肠癌患者而言,治疗不及时,可随时危及生命安全,目前常用外科手术治疗。传统开腹手术虽可切除病变组织,但术后恢复时间长,且创伤性较大,不可作为首选方案[2],随着微创理念的深入,腹腔镜手术开始广泛推广,其不仅具有安全性高、创伤小、疗效性强等优势,还可在腔镜引导下完成病灶切除,从而减轻对周围正常组织创伤性,获取满意效果[3]。现探索不同手术方案在结直肠癌患者中的价值性,报道如下。

1 资料和方法

1.1 资料

2017年3月26日—2018年3月26日收治的100例结直肠癌患者采用奇偶数法分组,两组中各50例。入选标准:(1)患者均存在手术适应证,且自愿加入本次研究;(2)患者无精神类疾病,未合并严重内科疾病;(3)患者经ASA评估,确诊为I~III级;(4)患者均无严重肝肾功能损害、呼吸系统以及心血管、内分泌系统、神经肌肉损伤;(5)患者均无长期饮酒史;(6)本研究已经医院伦理委员会批准。

观察组年龄42~81岁,平均年龄(62.74±3.62)岁,肿瘤直径在1~6 cm,肿瘤直径(3.52±1.65)cm,病程4~21个月,平均病程(12.38±3.65)个月;男性29例,女性21例;Ducks病理分期:12例C期,19例B期,19例A期;肿瘤部位:10例分布在乙状结肠,5例分布在降结肠,4例分布在横结肠,20例分布在升结肠,11例分布在直肠。对照组年龄41~82岁,平均年龄(62.59±3.73)岁,肿瘤直径1~7 cm,肿瘤直径(3.96±1.43)cm,病程3~22个月,平均病程(12.41±3.28)个月;男性28例,女性22例;Ducks病理分期:10例C期,20例B期,20例A期;肿瘤部位:11例分布在乙状结肠,3例分布在降结肠,3例分布在横结肠,21例分布在升结肠,12例分布在直肠。两组资料差异不具备统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组采用常规开腹手术治疗,术前进行胃肠道准备,常规切开表皮组织,在直观下切除病灶组织。

观察组采用腹腔镜手术治疗,采用全身麻醉后,建立二氧化碳气腹,压力维持在10~12 mmHg,采用四孔法路径手术,首先置入腹腔镜,检查腹腔内有无腹腔转移、有无淋巴结转移情况,在腹主动脉前方腹膜使用超声刀切开,沿着腹主动脉向上分离,清除淋巴组织和周围脂肪,直至十二指肠下缘,在腹腔镜直视下,游离结直肠(按照先肠管内侧,后肠管外侧顺序),并对区域血管根部结扎、离断区域血管,将肿瘤切除,对周围淋巴结进行清扫,随后关闭切口,对气腹进行重新建立,放置引流管,冲洗腹腔,检查有无异常和出血现象,若一切正常便可关闭腹腔[4]。

1.3 观察指标

对比两组并发症发生率、手术时间、肛门排气时间、切口总长度、淋巴结清扫数量、IgG、IgM、IL-6、CD4+。

1.4 统计学处理

运用SPSS 22.0软件处理本次统计值,计量资料采用(±s)表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,采用(%)表示,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 对比并发症

观察组下肢静脉血栓、术后肠梗阻发生率、感染率低于对照组(P<0.05)。如表1所示。

2.2 对比治疗效果

观察组手术时间、肛门排气时间短于对照组,切口总长度、淋巴结清扫数量优于对照组(P<0.05)。如表2所示。

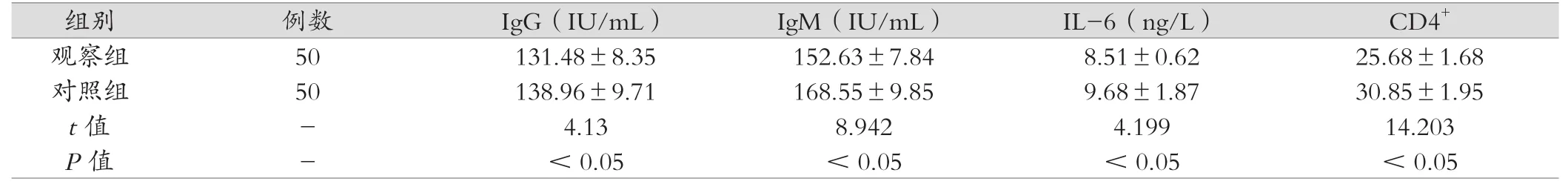

2.3 对比实验室指标

观察组IgG、IgM、IL-6、CD4+优于对照组(P<0.05)。如表3所示。

表1 对比并发症[例(%)]

表2 对比治疗效果 (±s)

表2 对比治疗效果 (±s)

观察组 50 12.32±2.65 2.54±1.36 5.36±1.66 114.28±9.87对照组 50 10.74±3.66 4.89±1.58 15.74±2.87 186.54±9.74 t值 - 2.472 7.971 22.138 36.848 P值 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05images/BZ_57_213_738_2303_785.png

表3 对比实验室指标

3 讨论

结直肠癌属于临床常见恶性肿瘤,早期无明显症状,部分患者可出现大便潜血、消化不良、身感不适等,随着疾病恶化,可引起肠梗阻、腹部包块、便血、腹痛、大便习惯改变,部分患者还可伴有消瘦、发热、伴或不伴贫血,严重影响患者生命健康,为了降低临床病死率,还需尽早实施手术治疗[5]。

由于早期临床设备受限和技术不发达,常运用传统开腹术治疗,虽可挽救患者生命,但创伤性较大,预后效果较差,不可作为首推方案[6]。随着医疗、器械的完善,腹腔镜开始广泛推广,不仅能够弥补开腹手术不足之处,发挥微创性、安全性等优势,还可保证视野更加清晰,通过将操作视野放大后,可利于手术更加精细、准确进行,准确观察到腹腔内组织器官的结构和形态,有效提高手术安全性,降低出血量,避免因手术操作引起的器官内部损伤,利于患者术后恢复[7]。虽可对手术和结直肠癌的深入研究,临床学者发现肠梗阻是此类疾病术后最常见的并发症,诱发因素较多,包括:(1)肠道局部因素影响:通过手术治疗后,可引起腹腔变形,诱发疏松粘连,从而限制了肠道运动;(2)炎症因子因素:手术操作和腹腔内任何异物均可释放大量细胞因子和炎性介质,刺激单核巨噬细胞系统,进而引起肠道炎症水肿;(3)神经源性:手术可刺激交感神经反射弧和脊髓,促使交感神经系统兴奋,抑制肠蠕动[8-9]。分析本次结果,观察组术后梗阻率低于对照组,免疫功能以及各项恢复情况优于对照组,由此说明,腹腔镜手术利用价值更高,可减少肠管暴露时间,尽量清除坏死组织和炎性介质,进而利于术后恢复,提高手术安全性,降低术后各项并发症发生率[10-12]。

IL-6是反映机体应激反应的常用指标,其主要在机体创伤早期和手术早期表达,是参与免疫应答和介导炎症损伤的主要指标之一,在反应机体应激反应时,具有较高的敏感性和特异性。IgG、IgM属于免疫蛋白指标,其中在感染过程中IgM首先出现,但持续时间不长,是近期感染的标志,IgG能够在机体免疫中起保护作用,能够反映机体免疫调节。CD4+属于T淋巴细胞,在免疫过程中发挥者重要辅助作用,能够评估患者远期预后和当前免疫调节状态。分析本次结果,观察组实施腹腔镜治疗后,IgG、IgM、IL-6、CD4+优于对照组(P<0.05),由此说明,腹腔镜手术作用价值更高,能够减轻机体应激反应,利于细胞免疫功能的早期恢复,提高抗肿瘤能力,减少癌细胞脱落危险,减轻机体免疫抑制,缓解免疫球蛋白的降低,利于改善疾病预后。

总而言之,腹腔镜手术和开腹手术均具有疗效性,但对于结直肠癌患者而言,运用腹腔镜手术效果更为显著,能够降低手术风险性。