“互联网+”背景下新型职业农民群体终身学习现状及发展建议研究

王楠 张伟远等

摘要:新型职业农民,是随着我国城镇化进程的加快和乡村振兴战略的推进所出现的新兴社会群体。这一群体作为社会精细化分工的代表,其终身学习现状和诉求如何,信息技术所提供的学习资源和技术服务发挥着怎样的作用,如何进行改进其应用以构建符合群体特征的终身学习体系,是建设学习型社会不可忽视的重要内容。该文基于北京市新型职业农民的实证研究,应用文献分析法梳理当前该群体终身学习研究现状并分析其存在问题;在此基础上设计问卷开展调查,完成了对北京市三个区1000多名新型职业农民的问卷调查,分析这一群体在终身学习情况、设备拥有、技术使用、学习形式、困难问题、个人满意度及个人需求等多个方面的现状和诉求;基于问卷结果,研究提出了针对新型职业农民群体终身学习五项建议。该研究对于深入发挥信息技术在新型职业农民群体培育过程中的重要作用,有着一定的实践指导意义。

关键词:新型职业农民;“互联网+”;培育;策略建议

中图分类号:G434 文献标识码:A

一、引言

终身学习理念自上世纪兴起并得到世界范围内普遍认可后,各国在终身学习的研究和实践中逐步形成了较为完善的体制机制。我国的终身学习事业虽起步较晚,自党的十八大提出积极发展继续教育,完善终身教育体系,建设学习型社会的战略任务以及《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出到2020年初步“形成基本的学习型社会”这一目标以来,在政府宏观政策推动下,各级各类组织机构不断创新,通过在顶层设计、政策制定、体系构建以及经费保障等多个领域的不断摸索,已经形成了基本覆盖全民的终身学习服务系统,为全民提供了更为多样化的学习形式和参与机会。同时,我国在终身学习组织体系建设、学习内容建设、资历框架设计、以及相关立法研究等多项理论研究方面,都取得了有影响力的成果,例如王晓晨和孙艺璇等在终身学习型社会的学习内容的建设上,对开放教育资源实践方面应用中面临的问题提出了针对性建议,认为开放的教育资源为终身学习和教育公平提供了可实施的途径;张伟远等基于香港搭建终身学习立交桥的实践研究,即资历架构,提出搭建资历架构的七大任务,为我国终身学习体系的构建系统化提供了指导;詹青龙和李亚红在构建终身学习的学习型社会中,从媒介环境学视角提出信息化环境下终身学习的方式可以是非正规团体式学习、非正式移动性学习、非正规实践交互以及非正式虚拟训练;高向杰从我国的终身学习缺乏质量保障机制这一問题出发,借鉴日本终身学习社会的构建的经验,提出我国提升终身学习质量的举措,有效的指导了我国终身学习实践探索。不难发现,组织机构的创新实践和理论研究的切实指导,为我国的终身学习的可持续发展,发挥了巨大推动作用。

在全球化、信息化加快发展的时代背景下,发展终身学习已经成为提升全民生活品质的重要途径,也是实现社会可持续发展的动力源泉。需要认识到,由于社会变革和知识更新,原有各类职业群体的专业化发展路径发生变化的同时,还出现了一批适应崭新社会需求的新型职业群体,亟待针对这部分群体开展终身学习专项研究;另一方面,随着信息技术在终身学习领域的探索应用,为终身学习的途径和方法提供了更多可能,这也需要通过系统化的科学研究以指导信息技术环境下的终身学习实践。本研究所关注的“互联网+”背景下新型职业农民群体终身学习现状,正是着眼于这一时代背景下特定群体终身学习实证研究。

我国的三农问题,是关系到国计民生的根本性问题。已有研究和实践发现,随着我国城镇化进程的加快,我国现有的农业劳动力已很难适应社会发展。由此,新型职业农民群体的出现,是促进我国现代农业发展、巩固我国农业基础地位的关键。早在2012年,农业部就发布通知,在全国范围内开展新型职业农民培训;2017年,农业部印发《“十三五”全国新型职业农民培育发展规划》,提出“到2020年,我国新型职业农民队伍要发展到2000万人以上”。可见,传统意义上的农民已经不能满足时代发展的需要,新型职业农民有着针对性较强的科学技术和专业学习诉求,正是这一差异化,使得新型职业农民的培育呈现需求精准化、内容多样化、形式新颖化等特点。

“新型职业农民”的提出是一个渐进发展的过程。1999年有关文件中提出新型农民应“觉悟高、懂科技、善经营”;2005年,党的十六届五中全会提出,要培养“有文化,懂技术,会经营”的新型农民;2006年中央一号文件以及党的十七大报告沿用这一说法;2010年中央一号文件提出了“创业能力”的新要求,丰富了新型农民的内涵;2012年中央一号文件中,“新型农民”被“新型职业农民”所代替,明确提出“大力培育新型职业农民”。新型职业农民的概念由此提出。习近平总书记2017年指出,新型职业农民具备三个特征,即爱农业、懂技术、善经营。学术界关于新型职业农民的定义,研究者从不断视角提出了差异性的观点。本研究采用任玉霜,认为新型职业农民是在土地流转的基础,打破户籍制度,以农业产业链为基础,以新型农业经营主体为平台,培养具有文化、懂经营、会管理、晓政策、建组织、讲文明的素质,以农业经营为主要收入来源,把务农作为终身职业的新型市场主体。目前普遍认为,新型职业农民具体区分为生产经营型、专业技能型以及社会服务型三种,其中,“生产经营型”新型职业农民是以家庭生产经营为基本单元,充分依靠农村社会化服务,开展规模化、集约化、专业化和组织化生产的新型生产经营主体;“专业技能型”新型职业农民是在农业企业、专业合作社、家庭农场、专业大户等新型生产经营主体中,专业从事某一方面生产经营活动的骨干农业劳动力;“社会服务型”新型职业农民是在经营性服务组织中或个体从事农业产前、产中、产后服务的农业社会化服务人员。

“互联网+”这一时代背景下,对于新型职业农民培育工作,提供了更好的发展契机和现实挑战。一方面,可以利用信息技术所构建的远程教学平台和数字化资源体系,实现更具覆盖性的新型职业农民培育工作,同时借助学习分析、大数据、可视化技术等的发展,能够推动更为精准的、群体迫切需求的多样化学习内容,实现新型职业农民终身学习的快速发展;另一方面,需要构建与新型职业农民群体相适应的终身学习体系,发掘群体终身学习现状及学习诉求,分析信息技术在其终身学习历程中发挥的重要作用,进而提出适应“互联网+”的群体终身学习建议。本研究正是着眼于“互联网+”时代新型职业农民群体终身学习的现实挑战,综合应用文献分析、问卷调查等研究方法所开展的实证研究,旨在推动“互联网+”背景下新型职业农民的终身学习实践。

二、研究设计

(一)研究方法

本研究采用实证研究范式,以北京市大兴区、顺义区、通州区三区为例,调研“互联网+”时代新型职业农民终身学习现状和诉求。研究采用定量和定性研究结合的方法论,通过文献分析国内新兴职业农民培育研究的相关文章,分析当前典型研究成果;基于此设计问卷,调查样本地区新型职业农民培育情况及意愿等,着重分析群体在终身学习情况、设备拥有、技术使用、个人满意度及个人需求等多个方面的现状和诉求,并提出构建符合群体特征的终身学习体系建议。

(二)研究工具

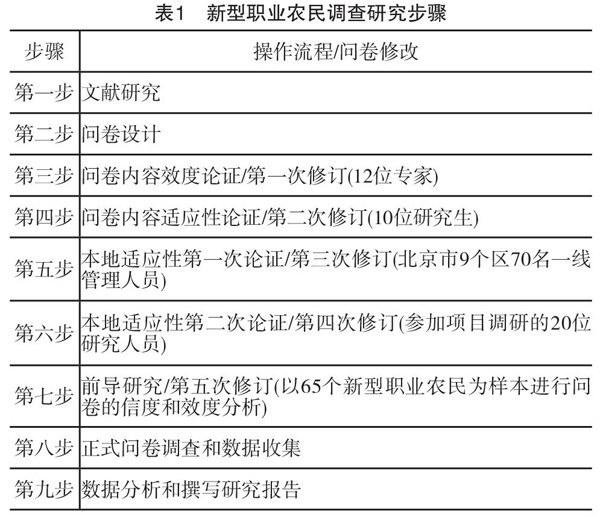

新型职业农民采用的研究工具是由北京师范大学首都学习型社会研究院研究团队专门设计和开发的问卷表。问卷涵盖了学习情况、设备拥有、技术使用、学习形式、困难问题、个人满意度及个人需求等多个方面。为保证问卷的有效性、可信性、可行性,新型职业农民问卷调查包括九个步骤,如下页表1所示。

前导研究中,选择了来自大兴区和顺义区共65份样本作为测试样本,采用折半信度分析,结果如表2所示。

从表2可以看出,问卷表中三个部分的被调查者的看法题目,克郎巴赫Alpha和折半信度都在0.9以上,认为量表的内容在信度很高,这些问题具有良好的信度。

(三)样本抽样方法

新型职业农民人群样本在北京大兴区、顺义区和通州区三个区,采取分层抽样方式。总计发放问卷1300份,其中大兴区和顺义区各发放问卷600份,通州区发放问卷100份。选择上述三区作为调研区域,主要考虑上述区域在区域宏观规划定位、社会群体结构、经济发展水平等原因,新型职业农民群体具有较强的代表性。

(四)研究过程

1.研究设计和文献研究。由北京师范大学首都学习型社会研究院組织专业研究团队,进行研究设计并撰写研究计划;同时,收集分析新型职业农民群体的已有研究成果。

2.32具开发和现场考察。设计开发新型职业农民群体的问卷调查表;现场调研北京市大兴区、顺义区和通州区,了解新型职业农民继续教育的现状,参观部分学习场所,形成整理调研考察记录。

3.前导研究及人员培训。对研究工具进行信度、效度检验和本地适应性论证,进行相应修订;同时,开展问卷发放人员的专项培训。

4.问卷调查和录入分析。在大兴区、顺义区和通州区三个区县,对新型职业农民群体进行抽样调查;纸质问卷结果经录入整理,采用SPSS version25数据统计软件分析,完成研究报告。

三、文献综述

我国学术界是从党中央2012年在一号文件中提出“大力培育新型职业农民”之后,逐渐关注这一群体的终身学习研究。从知网近年收录的核心期刊研究文章的数量变化,可以清晰看到这一趋势特点。从近十年的核心刊物收录相关研究文献分析,2008年至2011年四年间仅有8篇相关领域研究;2012年21篇,2013年收录121篇,可见经过国内试点启动新型职业农民培育工作,这一议题逐渐成为研究热点;2014年和2015年,相关文章收录达286篇和451篇;2016年至2018年间,该领域研究呈现爆炸式的增长。通过文献分析,发现新型职业农民培育工作的研究重点,关注于现状调查及策略建议研究、机制设计和体系建设研究、以及精准扶贫扶智、经费补助、法律素质教育等多个专项研究。现状调查及策略建议研究方面,侧重通过问卷调查方法对新型职业农民的培育需求进行研究,发现问题并提出改进策略。李逸波等人通过对全国31个省市自治区的12569新型职业农民的问卷调查,发现不同类别农民对培训需求差异明显、特色种养殖业创业需求大等特点,并基于此提出了进一步有效开展新型职业农民培育的对策;钟扬基于浙江、山东、江苏、陕西、四川、广东省六省抽样调查数据,发现农业劳动力结构失衡、农民专业技能水平偏低、农民管理经营和心理素质现状堪忧等问题,提出了加快农村体制机制改革、建立健全职业农民培育制度法规、创新新型职业农民培育模式等五项策略;姜海军在其研究中,针对新型职业农民培育过程中出现的培育对象遴选困难、相关配套措施不够完善、以及培育质量难以保证等问题,提出了强化政府管理服务职能、营造职业农民培育的良好氛围、加强信息技术应用等六条对策。机制和体系研究方面,注重政策机制设计和培育体系构建。政策机制设计方面,完成了对国际先进经验的系统化梳理。李瑶等开展的全国教育科学规划课题“新型职业农民教育培养重大问题研究”,从国际视野深入比较研究了国外多个国家和地区在农业教育方面成果,提出构建农业教育培养体系的具体策略,包括完善农业教育法规、加大经费投入与补贴、严格职业资格准入、加强师资队伍建设等;丁红玲等人完成了新型职业农民培育制度体系框架构建研究,基于适应性效率逻辑原理,为促进政府机制与市场机制的协同运转,设计新型职业农民培育制度体系,以提升政府宏观调控效率;李娟梅基于“田园综合体”,提出了新型职业农民培育框架体系构建。欧阳忠明等开展实证研究,针对新型职业农民学习策略与支持体系,采用叙事研究方法构建其职业化学习图景,提出了新型职业农民的不同职业化阶段,相应学习目标及策略。随着国家层面双创战略的提出,也有研究关注于新型职业农民双创培养路径的探讨。专项研究方面,以精准扶贫为例,现有研究提出了建立针对新型职业农民培育工作的精准扶贫路径及机制。董香君在其研究中,提出需要从精准扶贫对象、精准培育需求、精准资金使用、精准教育培训、精准管理方法等方面,形成基于精准扶贫的新型职业农民培育路径;张水玲基于502份山东省临沂市的有效问卷,提出基于农民需求的新型职业农民精准教育培训,建立需求导向的新型职业农民教育培训精准供给机制;马力也基于淮安市的实践探索,提出精准扶贫视角下的新型职业农民培育研究。

已有研究中,缺乏从教育视角的实证研究,分析信息技术在新型职业农民培育中的作用及规律,以及利用信息技术构建符合群體特征的终身学习体系的研究。仅有的个别研究多为经验总结。史明艳在介绍国际相关领域经验基础上,提出需要发挥我国远程教育优势,开展新型职业农民培育工作。张丽等人提出,可以借助大数据等技术,搭建多维度、多层次跨界特色农民创新创业培训合作平台,科学客观地反映培训效果和质量,并根据评价结果改进培训内容。可见,已有研究多集中于新型职业农民概念、培育意义和培育模式等方面研究,对于信息技术在新型职业农民培育过程中发挥的重大作用,缺乏深入的实证研究,这即体现在资源建设环节也体现在支持服务体系方面,反映了对培育工作中的教育信息化研究和实践两个层面的重视程度不够。

四、样本区域及样本群体情况

本次调查在考虑区域宏观规划定位、社会群体结构、经济发展水平等因素情况下,选取北京大兴区、顺义区和通州区三个区作为调查对象,进行了实地问卷调查,调查涉及被访者的基本信息、信息技术应用熟练程度、参加终身学习的情况及影响因素、学习计划、参加志愿者公益活动情况和期望、对终身学习环境的满意度以及终身学习的需求六个部分。调查方式以问卷调查为主,共发放1300份问卷,回收1237份问卷,其中有效问卷为1125份,问卷回收有效率为91%。

(一)样本区域基本情况

1.大兴区地处北京南郊,素有“京南门户”“南菜园”之称,全区常住人口169.4万人。大兴区依托农广校和农业科教部门,制定了新型职业农民的培训计划和培训课程。

2.顺义区位于北京东北方向,全区常住人口107.5万人。顺义区通过精准遴选培育对象、科学确定培育机构,借助信息化手段,创新形式推进分层分类的新型职业农民培育工作。

3.通州区位于北京市东南部,全区常住人口142.8万人。依据《北京城市总体规划(2016年-2035年)》,通州全区作为北京市行政副中心的外围控制区,与副中心一体建设发展。

(二)样本群体总体情况

样本基本特征如表3所示。

1.被调查的年龄:集中于30-54岁之间,占71.7%,这一数据与樊筱的“新型职业农民培训背景下农民培训多元需求研究”的数据结果统计大概一致。这个年龄段的群体对于家庭有一定的责任,对新型职业农民的培育所带来的收益比其他群体多,因此对于新型职业农民的培训内容和政策较为关注。

2.被调查者平均税后月收入:集中于在6000以下,占88.8%,且多数在3000元以下。

3.被调查者受教育程度:集中于初中、高中和中专/中职/技校,这一结果与王弢,黄彦芳等在关于北京市新型职业农民的培育研究中的结论相同。

4.被调查者身体状况:87.2%的受访者身体基本健康,能够持续性对北京新型职业农民的终身学习环境的满意度进行说明,同时也能客观的看待该制度推行的实施效果。

五、新型职业农民的终身学习现状与诉求

(一)参加培育意愿强烈,渴求多元化师资队伍

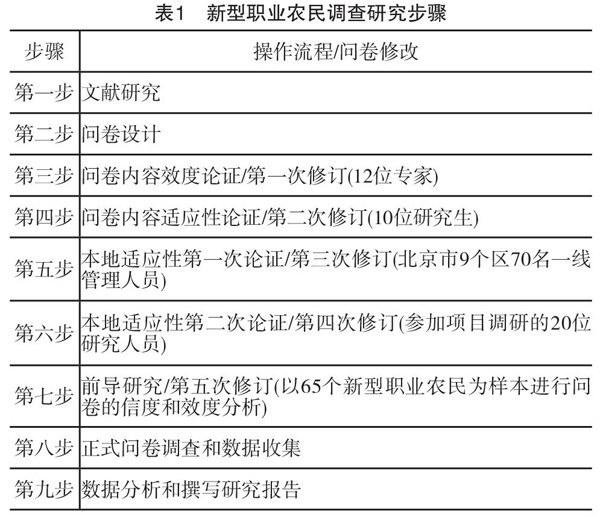

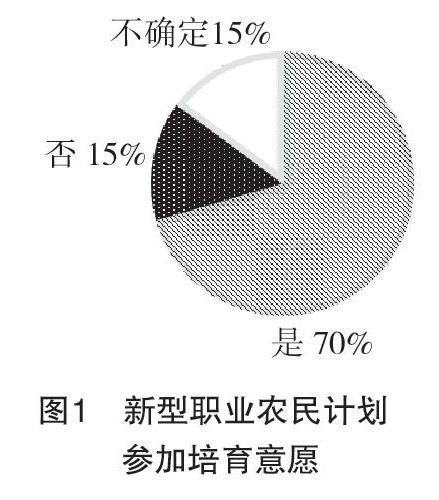

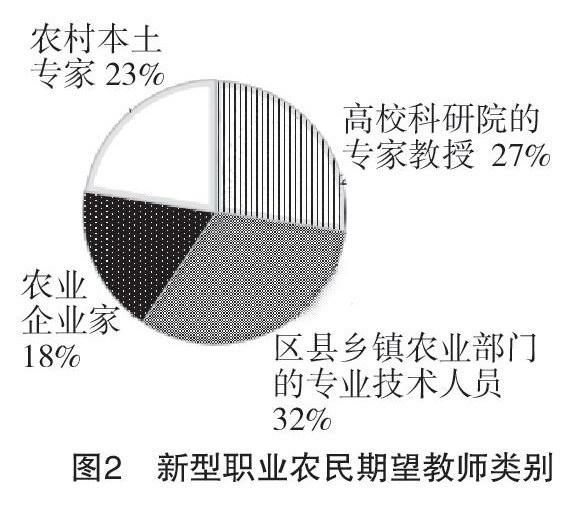

在新型职业农民是否有计划参加培育方面,如图1所示,70%的新型职业农民表示想参加培育,并有71.7%的新型职业农民表示参加过培训班;在培训课程内容选择上,71.5%表示在过去12个月上过农业技能培训的课程,64.4%在过去12个月上过农业经营管理的课程。而对培训教师类别的期望,如图2所示,32%新型职业农民期望可以是区县乡镇农业部门的专业技术人员,27%期望是高校科研院的专家教授,而其余的41%期望是农村企业家和农村本土专家。

(二)具备利用信息技术开展培育的基本条件,群体普遍具有一定的网上学习经验

从图3可以看出,新型职业农民具备一定电子设备和网络条件,如39.7%拥有智能手机,30.9%拥有电脑;同时,80.6%的新型职业农民可以阅读网上材料和观看网上视频,64.3%可以参加网上的讨论,76.9%可以使用电脑熟练的进行操作,78.2%的新型职业农民表示可以在网上完成搜集材料。在自主学习的形式上,如表4的交叉制表发现,拥有电脑设备的新型职业农民通过看网上视频学习的有468人,拥有手机设备的新型职业农民通过观看网上学习视频的有528人。由上面的统计结果表明,北京的大兴区、通州区和顺义区已经具备信息化手段运用到新型职业农民培育的基本条件,同时,这三个区的新型职业农民多数有网上学习的经验,能接受网上在线学习。

(三)四分之三调查对象接受在线学习、混合学习形式

在培训方式的选择上,如下页表5所示,32.7%的新型职业农民表示愿意课堂教学为主,在线学习为辅的方式,同时全部课堂教学和在线学习为主,面授教学为辅的占比大概一致,分别为24.8%和25.2%。而全部在线学习的方式并不是很认同,只占到17.4%。这说明新型职业农民更加倾向于参加针对性的课堂授课培训的同时,能够接受线上一些新的技能和农业知识的学习。

(四)课程学额有限和学习内容缺乏吸引力成为培育主要矛盾

在新型职业农民的培育工作中,46.2%的新型职业农民认为在学习内容缺乏感兴趣的课程,40.3%的新型职业农民表示感兴趣的课程学额太少,报不上名,说明新型职业农民在学习的过程中渴望学习,但缺乏相應的资源。而新型职业农民的课程内容关于培育的主要集中在农业技能培训和农业经营管理上,分别占到71.5%和64.4%,说明在新型职业农民的培育过程中培训内容设计不够系统化。

(五)群体普遍渴望专业机构帮助,但不同经营体问寻求帮助途径存在差异

由调查的数据可发现,整体而言,新型职业农民的所属经营体小农户最多,占到67.0%,其次为农民专业合作社组织和种植大户,分别占到12.9%和12.4%,而养殖大户、家庭农场和农业产业化龙头企业总共占到了7.7%。从表6有效问卷统计来看,小农户中的578人在遇到农业问题时多会选择农业专家、乡镇农技推广站寻求解决办法;种植大户、养殖大户、农业产业化龙头企业和农民专业合作社组织总共183人,遇到农业问题集中于向农业专家寻求解决办法。统计显示,新型职业农民的所属经营主体与遇到农业问题希望得到的帮助呈现一边倒的情况,缺乏从传统农业向现代化农业转型应具有的认知,农民科技教育培训中心等专门机构作用有待充分发挥。

在上面的交叉性分析中,不难发现新型职业农民的不同经营体发展导致了其培育过程中发展不充分和不平衡问题。为了解决这种不充分和不平衡发展,又在调查的过程中着重了解新型职业农民在教育培训、规范管理、政策扶持情况,在分析的过程中发现:71.1%的新型职业农民表示希望在新型职业农民的培育工作中得到农业部门、教育部门和科研机构的帮助,说明大多数新型职业农民渴望得到各个相关专业机构的扶持。这也反映了这类机构在现有功能上的缺失,这一缺失可能是客观资源限制所引起,也可能是由相应的机构制度设计未能充分满足群体需求所导致。

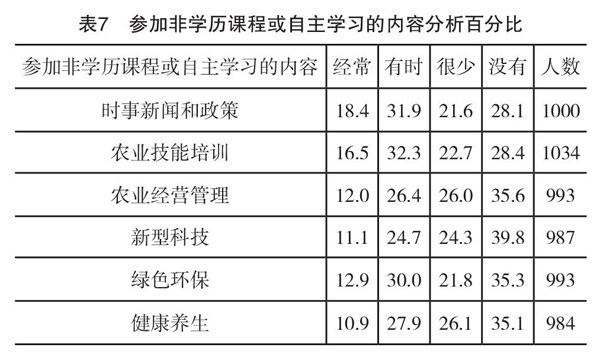

(六)群体选择的学习内容较为集中,且学习费用有限

学习内容上,如表7所示,除了农业技能培训和农业经营管理外,时事新闻和政策占到了71.6%,新型科技的学习占到了60.1%,健康养生类的学习占到了64.9%;且在过去12个月之内的学习费用支出上,新型职业农民的普遍消费集中在1000元以内,占到42.3%。这说明在过去一年学习费用的支出上,绝大部分新型职业农民的费用投入在农业技能培训和经营管理上,学习内容较为集中,且学习费用有限。相关研究提出,在乡村振兴战略背景下,新型职业农民培育经费补助主要包括“差异化切块模式”“政府购买服务模式”和“培训券模式”,缺少其他资金来源。

六、样本区域的差异比较分析

前期文献研究发现,有研究提出新型职业农民群体的培育过程中,在需求、形式、困难、意愿等方面,存在一定共性的同时,也存在着差异性。本研究为了检验不同区域间新型职业农民培育现状是否存在差异,本研究对大兴区530份问卷和顺义区515份问卷进行分析,比较大兴区和顺义区的新型职业农民培育的现状、形式、困难和意愿四方面存在的异同,以下是具体四方面的数据结果分析。

(一)现状:大兴区新型职业农民培育参加比例高于顺义区

从图4和图5可以看出,在过去12个月参加农业技能培训中,顺义区36.9%样本群体表示没有参加农业技能培训,而大兴区只占到17.9%,经常参加农业技能培训的大兴区样本群体中占到了28.4%,而顺义区却只占到了6%。除此之外,调查这两个区新型职业农民参加的农业经营管理课程情况,发现顺义区有42.8%表示没有参加过该课程,大兴区仅占26.1%,而经常参加的农业经营管理课程的大兴区样本群体占比比顺义区多出三倍。统计结果表明,顺义区新型职业农民在特定课程内容学习上,频率明显低于大兴区,大兴区新型职业农民培育参加比例高于顺义区,需要政府一定的扶持和引导。

(二)形式:顺义区新型职业农民在线学习接受度高于大兴区

从图6可以发现,在新型职业农民过去12个月自主学习方式选择上,结果表明该两区的新型职业农民具有一定的线上学习经验,大多数能接受在线学习形式。为了进一步分析该两区的新型职业农民能接受的培训方式,研究对其喜欢的终身学习形式进行了统计了分析,如图7所示,发现两区占比最多的是课堂教学为主,在线学习为辅的培训方式,分别占到了30.7%和35.3%,除此之外,大兴区29.7%的更喜欢全部课程教学,明显高于顺义区的20%,从侧面反映出大兴区新型职业农民其中一部分是生产型职业农民,对运用信息化手段进行培训学习有一定困难,认为在全部的课堂教学中可以和农民专家更近距离的接触,学到可以投入生产的知识和技能。而顺义区的27.2%的样本群体更喜欢在线学习为主,面授教学为辅的培训方式,主要是因为顺义区是服务全国、面向世界的临空产业中心和现代制造业基地,互联网条件优于大兴区,使得当地的新型职业农民在学习方式的选择上更依赖于信息技术手段。

(三)困难:课程名额和学习内容两地同样存在矛盾

在新型职业农民的培训困难情况分析中,如图8和图9所示,可以看出,大兴区58.7%样本群体表示缺乏感兴趣的课程,顺义区46.4%样本群体表示也有该困难;同时,61.6%的大兴区样本群体和60.7%顺义区样本群体同样表示感兴趣课程学习名额太少,报不上名。统计结果表明,无论是大兴区还是顺义区,普遍在培训困难中缺乏相应的学习资源,并且该两区的资源不能满足于新型职业农民学习,造成了新型职业农民学习滞后的情况。

(四)意愿:大兴区培训意愿更为强烈

可以发现,大兴区样本群体的在是否计划参加新型职业农民培育上,83.7%的表示愿意参加,而顺义区只占到了60.2%,表明大兴区的新型职业农民在培训意愿上强于顺义区,探其原因,我们发现:其一,大兴区地理占有优势,本地居民多为务农人员,较适合发展农业;其二,大兴区关于新型职业农民的培育系统发展较全面,得到了政府更多的扶持,使得新型职业农民的收益较高,可能由此导致其在新型职业农民意愿上的差异。

七、问题和建议

(一)问题

1.新型职业农民群体在培育内容、形式两方面存在着不协调的状况

本研究发现,目前新型职业农民培育过程中,在培育内容和培育形式方面,存在着比较明显的不协调问题。其突出体现在培育内容难以满足目标群体需求,46.2%的调研对象认为没有感兴趣的课程,进一步调研发现目前培育过程中并未针对不同居住地、不同年龄段的群体,提供差异性的课程学习资源;同时,本次调研也发现,目前并未针对不同年龄段的学习者,提供与之相适应的差异化学习方式,缺乏行之有效的在线学习途径和方法。另外,40.3%的调研对象认为课程学额太少,71.1%期待多部门支持等情况,这也反映了学习资源分布的不协调情况。

2.课程学习名额有限和学习内容缺乏吸引力是新型职业农民培育的主要矛盾

研究发现,针对新型职业农民的培育,现阶段的主要矛盾是课程学额有限和学习内容缺乏吸引力。课程学额受限制于场地、师资等客观因素,导致了资源不均衡,感兴趣的学习内容资源少则加剧了教育资源不均衡情况的发生。因此,亟待需要建设大量的、适合新型职业农民需求的优质数字化资源。研究中也发现,只有较少数调研对象学习网上课程,产生这一情况的原因可能有两个方面,一是群体不了解网上课程,另一个原因就是现有的网上课程不适合群体学习需求。

3.亟待普及与新型职业农民群体信息化能力相应适应的信息化学习形式

研究发现,超半数调研对象乐于接受在线学习形式,甚至近四分之三群体能够接受在线学习、混合式學习方式;同时,调查发现样本群体具备利用信息技术开展培育的基本条件及网上学习经验。相关资料显示,农业科教信息化工作是新型职业农民培育的重要支撑,我国河北、安徽、吉林、湖南几个试点省份都进行了卓有成效的探索,以全国农业科教云平台为例,其平台一期规划功能全部实现并上线试运行。面对该群体广泛的信息化学习形式需求,亟待普及与新型职业农民群体信息化能力相应适应的信息化学习形式。

4.新型职业农民群体间在培育现状、形式和意愿三个方面存在着差异性

研究发现,新型职业农民群体的培育过程中,在需求、形式、困难、意愿等方面,存在一定共性的同时,也存在着差异性。研究针对北京大兴和顺义两个区的调查发现,两地在新型职业农民参加培育的现状、形式和意愿三个方面,存在一定差别;而在培育困难方面,差别不明显。这一结论和其他区域调研所发现的结论相符。

(二)建议

1.做好系统化培育教学设计,解决在培育现存的不协调状况

要切实提升新型职业农民培育质量,就需要充分重视和做好新型职业农民的系统化培育设计,做好培育对象特点分析和学习需求分析,培育过程中提供多部门的协同支持,组织更为广泛的社会力量参与新型职业农民培育,并做好培育工作的咨询服务、监督管理,完善培育工作的考核评价机制,从培育全过程上形成系统化的质量保障体系方法。

2.大力推进优质数字化培育资源建设,积极探索培育新模式

需要针对新型职业农民,设计规划有效的课程体系,满足其终身学习需求。这也符合我国教育信息化近20年发展历程中的一个重要规律,就是资源建设在信息化建设进程中有着不可替代的重要作用。大力推进培育数字化资源建设,也是解决当前参加培育意愿强烈,缺乏系统师资引领这一问题的重要途径。有必要和有可能在已经开展的在线学习基础上,积极探索培育新模式,开展线上线下融合培训与服务,这也符合当今终身学习发展趋势。

3.积极利用学习分析、大数据等学习技术,实现针对特定群体的精准扶贫扶智

作为我国城镇化建设进程和乡村振兴战略中发展出现的新兴群体,新型职业农民培育是实现精准扶贫的重要途径。如何精准提供新型职业农民培育,也直接关系着精准扶贫扶智的成效。有必要利用学习分析、大数据等技术,建立支撑深度挖掘新型职业农民的学习平台建设,开展新型职业农民群体的学习者建模研究,完善基于国家标准的特定群体学习内容描述体系,是实现培育内容精准推送、适应区域经济发展需求的重要途径。

4.因地制宜、因时制宜、因人制宜,开展针对性的新型职业农民配育

尊重新型职业农民培育区域间的差异性,是科学开展新型职业农民培育工作的重要前提。该群体培育差异性产生的原因,受三个方面共同影响,首先是区域经济现状因素,通常经济发展较差的地区改变自身意愿更为强烈;其次是区域发展规划因素,大兴区新机场建设就是爱这一因素的影响;最后是区域人文环境因素。因此,需要因地制宜、因时制宜、因人制宜,开展针对性的新型职业农民配育。

八、结语

教育信息化是教育改革的制高点,这一理念提出至今已有20年,基于这一理念的实践探索也已经催生诸多创新成果。然而,针对新型职业农民这一新兴群体的培育工作,教育信息化的探索仍刚开始。相对于我国1500万的新型职业农民,本研究样本选取还存在相当的局限性,其结论对于揭示经济发达地区该群体的终身学习特点有一定借鉴。建议后续研究可以基于我国区域经济布局,同时结合各地工业化和城镇化的发展程度,在更广泛的区域调研该群体终身学习情况。

新型职业农民培育,迫切需要借鉴我国教育信息化20年发展历程中的优秀经验成果。我们已经认识到,信息技术对于教育的影响是深层次的,其不仅仅停留在途径和手段层面,更多是结构性变革,是对教育方法模式,教育组织机制,教育服务模式等多方面的变革,有着革命性的意义和影响。因此,要充分重视信息技术在新型职业农民培育過程中发挥的巨大作用,从教育供给侧改革角度和教育服务模式变革角度,提升当前新型职业农民培育工作,这是构建适应社会发展、时代需要的新型职业农民培育体系的重要途径。同时,需要积极推动原有机构的职能转变,加强多部门间的机构协作,形成新型职业农民培育的专门机构。从创新角度来看,技术创新、服务创新的可持续性发展,都离不开机构创新。随着新型职业农民培育工作的逐步深入,势必对机构层面的创新提出必然要求。因此,认识并实践信息技术对培育工作的结构性变革作用和重视培育机构层面的持续创新,是后续新型职业农民培育工作发展的两个关键。