乡村振兴背景下传统村落微旅游发展路径研究

王乃举

( 合肥学院旅游系,230601,合肥 )

1 研究背景

1.1研究动态传统村落是指拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落.传统村落较多分布于发展中国家.欧美学者倾向于跨国、跨文化的传统村落旅游研究,突出旅游影响的案例研究.如,旅游对传统村落空间、文化和社会的影响,表现为人口在村落核心与边缘空间的分化和流动性加大(Ulack,1993;Nepal,2007)[1,2];给当地带来利益格局、就业取向的变化(Walpole MJ, 2000);有利于文化原真性保护与传承(Tucher,2001;Medina,2003)[3-4];破坏环境质量,导致利益相关者之间矛盾(Dewi,2014)[5].重视居民和游客的心理和行为分析.如,传统村落社区居民对旅游的参与意愿、参与机制、参与内容影响传统村落旅游的可持续发展(Lepp,2008;Bennett,2012)[6-7];基于游客的感知体验可运用于传统村落旅游管理(Elisabeth Kastenholz,2012)[8].欧美学者认为传统村落旅游驱动模式主要有保护驱动模式、国家发展战略驱动模式和乡村旅游驱动模式(Koscak,1998;Thompson,2004;Harrison,2007)[9-11].国外研究注重理论与实践的结合,不仅涉及自然及文化遗产资源等经济要素,而且重视运用心理学、行为学、人类学、文化生态学进行跨界交叉研究.运用了旅游影响时间序列变化理论、旅游地生命周期理论、核心—边缘理论、扎根理论、合理行动理论;多种方法有效运用,例如,田野调查、问卷调查、访谈、栅格分析等.

国内传统村落旅游研究起步较晚,早期学界关注传统村落旅游资源开发、旅游运营模式、旅游影响研究(冯淑华,2002;吴文智等,2003;卢松等,2005、2008;颜亚玉等,2008;孙静等,2004;车震宇等,2006)[12-18],认为传统村落旅游资源具有历史、文化、科学、美学等多重价值;社区参与、社区增权、协调各方利益和责任是优化传统村落旅游运营模式的主要路径;旅游活动一方面推动了文化保护和传承,增加了就业和收入,但无疑对传统村落有形文化景观和无形的精神世界产生了消极影响.近年来,传统村落旅游研究层次不断深入,如传统村落更新动力机制、乡村性评价、精英脱离、空间正义等(程海帆等,2011;刘沛林等,2012;李进兵等,2014;黄秀波等,2017)[19-21];研究方法也不断创新,如旅游种群与社区种群生态位挤出—替代模型、结构方程、Logistic-ISM模型运用等(余汝艺等,2013;唐文跃,2014;杨立国等,2015;朱飞,2017)[22-25].与国外研究相比,国内传统村落旅游研究理论创新不够,相关领域的理论成果引入较少;传统村落自然、经济、社会、文化人地系统研究不够深入;传统村落乡村旅游经营模式研究受经济束缚明显,未能跳出经济研究乡村旅游;心理学、行为学、人类学、社会学、文化生态学跨界研究重视不够等.

十九大以来,学界展开了乡村振兴的理论探讨.乡村要从产业(现代农业体系)、生态(绿色生态)、治理(三治一体)和文化(乡风淳朴)四个层面进行振兴(蒋伟涛,2017)[26];乡村振兴战略背景下农村土地制度改革是有效破解“三农”问题的前提,也是深入实施乡村振兴战略的关键(杜伟等,2018)[27];田园综合体是乡村土地规模流转的重要形式,将成为乡村振兴的战略支点(阮晓东,2018)[28];基于生态学意义上的共生理论,可构建出传统村落乡村振兴共生发展系统(詹国辉等,2017)[29].鉴于乡村振兴提出时间较晚,相关研究主要停留在理论层面,即乡村振兴战略的内涵、目标、路径等,尚缺少理论与实践结合研究,如以乡村旅游为切入点推进传统村落乡村振兴.

1.2研究价值

1.2.1 理论创新 诊断当前传统村落旅游发展中生态空间破坏、生态文化变异、生态经济示弱、生态主体缺位等问题,成为解决旅游发展与文化传承的矛盾,以及乡村居民享受现代文明成果与维系原生态自然、文化生态平衡的矛盾的关键(注:本文“生态”一词指研究对象产生及依存的时空状态,具有空间和历史双重含义,而非狭义的自然生态,下同).基于地理学人地系统和生态学生态系统理论(方磊等,2014)[30],构建传统村落人地生态系统模型,即由生态空间、生态文化和生态经济、生态主体四维度构成,子系统包含自然生态、文化生态、经济生态和社会生态.

传统村落人地生态系统具有脆弱性特质(贾晓君,2012)[31],维系其动态平衡的基质是生态空间,支点是生态主体,生态文化和生态经济是其可持续发展动力,故此,传统村落乡村旅游规划、运营管理、消费行为具有特殊性.微旅游秉承微规划、微营销和微影响的理念,以开放旅游、自在旅游创新了传统旅游的发展思路,与传统村落特有的地域脉络契合,是对传统村落乡村旅游理论的创新与发展(王乃举,2016;李华东,2016)[32,33].

1.2.2 实践推进 2017年10月18日,习近平同志在十九大报告中提出实施乡村振兴战略,其后,2018年中共中央一号文件对乡村振兴实施内容作出了具体要求.“望得见山,看得见水,记得住乡愁”是城市文明语境下对乡村生态文明精确的诠释.

2012-2018年,住建部等部门五批次累计公布6 799个中国传统村落名录.传统村落保护得到专家学者和国家层面的共识.传统村落是物态和非物态文化遗产的富集地,具有无可度量的价值和价值之外的意义.在中国快速城市化、城乡一体化、新型城镇化、乡村振兴战略推进过程中,传统村落面临保护与发展的两难境地.“培育乡土气息、创设乡贤文化和延拓乡愁情结”是基于传统村落人地生态系统理论,以乡村振兴20字战略为目标,以微旅游为实践措施,不断增强传统村落文化张力(文化振兴),形成乡村旅游(微旅游)→产业振兴+文化振兴→乡村旅游(微旅游)可持续发展道路.因此,本研究具有重要的实践价值.

2 研究路径

2.1理论支撑传统村落大都远离都市,或地处山区,自然生态优良;承载着朴素的人地和谐理念、传世的宗亲血缘关系和深厚的历史文化信息,是区域人地生态系统的有机组成.

传统村落人地生态系统由生态空间、生态文化和生态经济、生态主体四维度构成,对应自然生态、文化生态、经济生态和社会生态四大子系统.自然生态子系统是经济生态、文化生态和社会生态可持续发展的前提基础,或者说是后三类子系统主体(人类)经济、文化和社会活动的场域空间.一旦自然生态系统遭受破坏或异变,其他三类生态不仅涵育环境发生改变,空间场域也会发生异质变迁.譬如传统村落城市化建设或异地搬迁.经济生态子系统是驱动力,决定传统村落是否具有可持续发展动力和潜势.在乡村经济振兴基础上,村民及地方政府才会自觉投资保护山林塘坝、疏浚沟渠河湖,村民才会有文化自信、自觉和实践,才会积极融入到乡村社区管理中去.譬如乡村生态产业发展.文化生态子系统是精神家园.文化示弱背景下,乡村自然、经济、社会生态品质即会日渐式微,缺乏自我生长更替的动力源.譬如经济发达地区传统村落的荒废.社会子系统是自然保护、经济文化繁荣的调和力量,古代皇权不下县,乡村熟人社区靠乡贤士绅及宗亲血缘关系维系.譬如,当代在法制基础上的乡村民主选举.

基于自然生态基质、经济生态驱动、文化生态创新、社会生态协同,才是解决传统村落物质文化的保护利用、非物质文化的传承发展的有效路径.

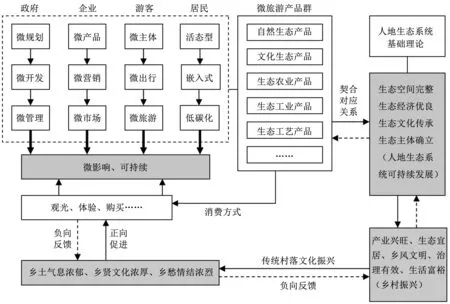

2.2模型运用以微旅游引领传统村落政府管理、企业经营、居民参与、游客体验,藉此构建传统村落微旅游模型.政府管理者践行微规划、微开发、微管理,规避大而全的八股旅游规划、开发和管理在源头上对传统村落造成的破坏;企业经营者微产品、微营销、微市场推行绿色低碳理念开发生态产品(微环境影响、富于营养,称为微产品),确立现代互联网技术(如微博、微信)等绿色营销模式(微营销),以及小众个性化市场(微市场);个体及小团体近郊旅游、慢旅游、无景点旅游、全域旅游等低噪、低碳旅游形式(微主体、微出行、微旅游),逆行大规模,大团队的嘈杂旅游形式;居民以活态型、嵌入式、低碳化原真、自然的方式融入乡村旅游,特别是非物质文化承载方式.微旅游核心要义是以旅游引领相关生态产业绿色、深度、微型发展,带动微型生态传统工艺、微型生态文化产品(村落传统民俗艺术等)、微型生态工业产品(农产品深度绿色加工)等,最终实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,而对环境和文化的破坏“微影响”(图1).

图1 传统村落微旅游模式构建

3 对策分析

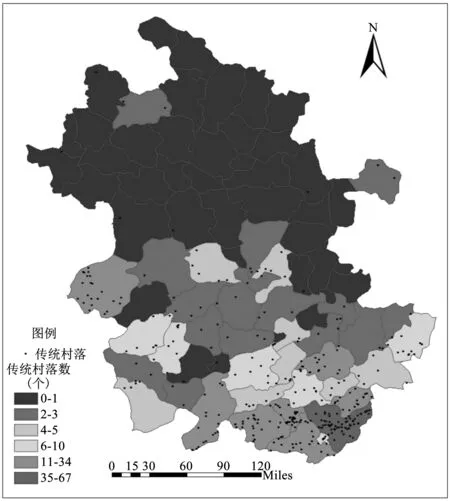

3.1空间类型安徽省住建厅、文化厅、文物局和财政厅2014年和2016年合计公布363个省级传统村落(图2).通过对比分析,考量传统村落自然生态、经济生态、文化生态和社会生态的空间差异,安徽省传统村落微旅游模式划分为三种不同类型,即都市依托型(环巢湖及沿江片区—游赏观光、娱乐休闲)、景区依托型(皖南片区—文化休闲、文化养生)、生态依托型(大别山片区—红色教育、绿色消费),实现传统村落旅游与乡村振兴战略任务目标协同共进.三种不同类型传统村落发展乡村基础各不相同,如表1所示.

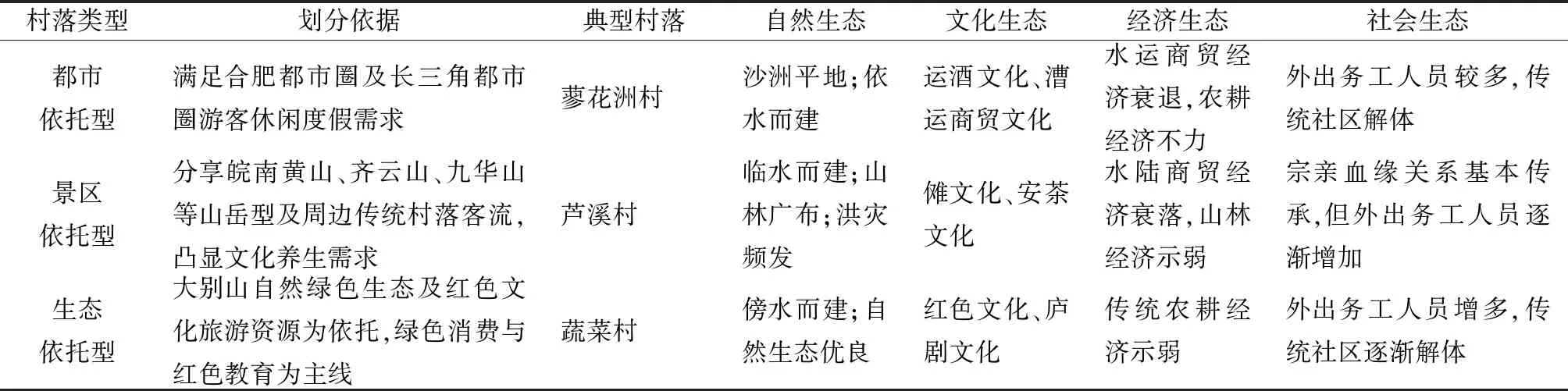

表1 安徽传统村落微旅游发展基础比较

3.2对策措施

3.2.1 都市依托型:环巢湖及沿江片区—游赏观光、娱乐休闲 本区以巢湖、长江为天然载体,包括环巢湖和皖江沿江次片区.环巢湖片区以环巢湖国家旅游休闲区中心,依托合肥都市圈核心城市合肥市,以巢湖盆地及江淮丘陵地形为主,包括淮南市、滁州市传统村落.沿江片区以400 km皖江为依托,以安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山等地级市为主,地形包括沿江平原和低山丘陵等.本区经济发达,交通等基础设施完善,传统村落乡村旅游客源市场充裕,近郊短途游、周末游需求旺盛.以合肥、芜湖为一级中心城市,淮南、滁州、池州、安庆、铜陵、马鞍山为次级中心城市.

图2 安徽省传统村落空间分布

以马鞍山市含山县蓼花洲村为例.运漕镇蓼花洲村是由古长江泥沙淤积出的一块高地,由于长满芦苇蒿草,故有此名.村庄依水而建,整体风貌较为完整,村庄的主要居住形式分为水上居住和陆上居住两种形式.传统建筑集中连片分布,保存情况良好.

在传统建筑构成上,主要可划分为古民居、古祠堂、古商铺和水上民居四大类.蓼花洲村因漕河水运而发展繁荣,村落中有“四水归堂”的天井、“粉墙瓦黛”的马头墙、建筑构件的“三雕”等多种特色建筑.

需求侧(游客):目标市场为合肥市及长三角发达地区都市游客群体.游客群体分众化(愉悦身心、民俗体验、亲子娱乐、乡村采风等)、小众化(自驾、背包、家庭、亲友散客为主)、个性化(职员、学生、老年、儿童、学者等)特征明显;消费潜力大、时间破碎化、行程多变.旅游推力主因为消乏减压,短时间“逃避”都市工作、生活和环境压力.旅游需求形式多样、灵活多变,但形散神聚,时间和空间累积效应明显,实则为大市场.

供给侧(管理者、经营者、居民):以经济生态和文化生态振兴为核心,以自然生态修复为基底,以社会生态振兴为最高目标.蓼花洲村传统商贸因时代变迁(陆路替代水路)而衰退,经济振兴需另寻出路,以地域文化为引力,发展古村观光休闲类乡村旅游活动.观光类产品宜传承凸现古村商贸口岸的历史特征,如街衢、商铺、船坞、河道等.休闲类产品彰显商贸水乡特点,如漕运观光、运漕早点、含山龙舟等.

根据蓼花洲村自然生态、经济生态、文化生态和社会生态的特质,供给侧管理者、经营者、居民三方基于微旅游模式,特作以下安排:政府管理者围绕环巢湖国家旅游休闲区创建要求,秉承微规划、微开发、微管理理念,疏浚裕溪河,梳理蓼花洲村村落格局、街巷肌理、院落等空间物质环境,整理修缮建筑群体及单体传统建筑;企业经营者以政府规划为引领,生产微旅游休闲产品,采用互联网+手段进行微营销,繁荣微市场(在线市场);运酒传统技艺、扎彩、含弓戏、运漕早点、含山龙舟、宗祠文化等非物质文化遗产融入居民日常生活,进行活态传承,与都市形成共轭乡村景观;缔造乡土气息浓郁,乡贤文化浓厚、乡愁情节浓烈的乡村文化空间.

乡村旅游产品设计:游赏观光类,走街串巷、巡祠进寺(裕溪河、村落格局、街巷肌理、院落空间、民居、船坞、祠堂);娱乐休闲类,饮酒食馔、听曲捕鱼(运酒传统技艺、运漕早点、含弓戏、运漕戏曲、造木船、竹篾工艺、扎彩、含山龙舟).

规避城乡同质化发展,保留乡村性空间,乡村道路、村庄建设用地硬化指标要严格控制.乡村建筑体量、形制要富于乡村乡土文化内涵(表2).

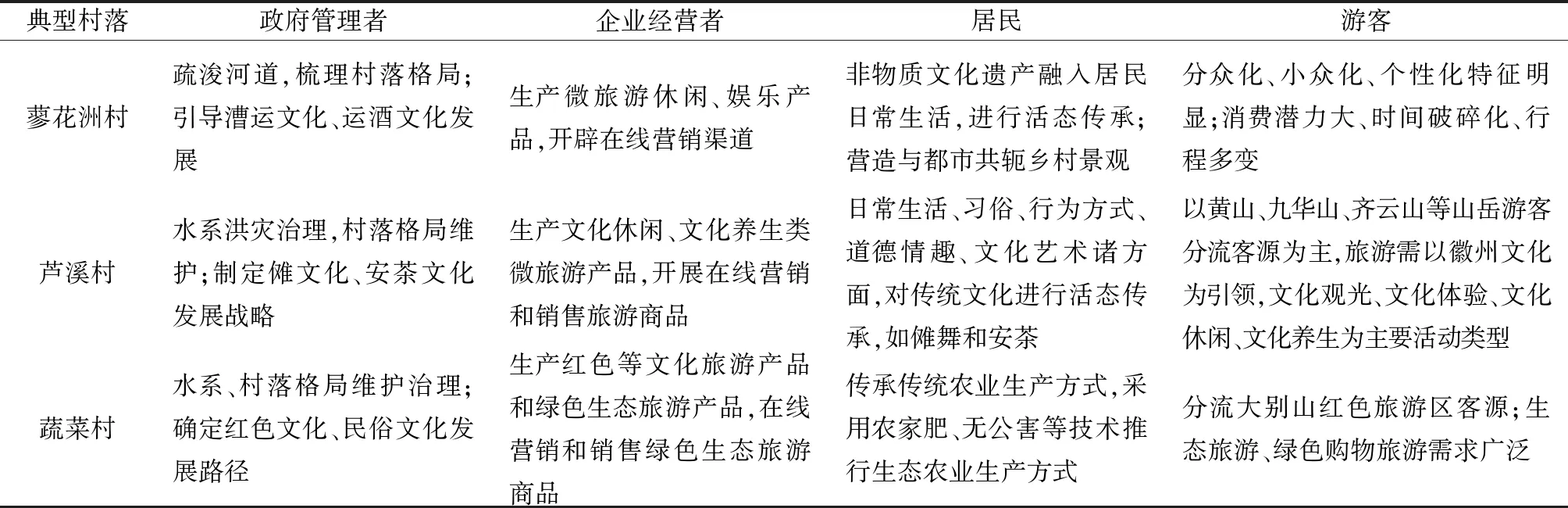

表2 安徽传统村落微旅游模式空间分异

3.2.2 景区依托型:皖南片区—文化休闲、文化养生 皖南片区主要包括黄山市和宣城市的传统村落.历史上,这里是徽州文化区一府六县所在地,现在是徽州文化生态保护区.皖南片区以山地及盆地为主,地形崎岖,可耕地少.皖南片区传统村落数量多、分布广.

以祁门县芦溪乡芦溪村为例.芦溪村位于安徽省黄山市祁门县西南端芦溪乡境内,居芦溪乡中部,是一个千年以上古村落.面积33.67 km2,其中林地面积41 433,茶园面积123.2 hm2,耕地面积87 hm2.芦溪村历史悠久, 生态资源丰富并保护完好,境内有重点保护的古民宅、古树群、古祠堂,比比皆是,是一个宜农、宜牧、宜生态旅游的发展地区.

需求侧:黄山、齐云山、九华山等自然和文化名山位于本区,加之徽州文化享誉海外,国内外客源市场广泛.宏村、西递发展乡村旅游的成功经验表明,山岳自然观光旅游必须与文化旅游结合,徽州文化具有强大的吸引力,成为山岳旅游者有益补充.本区客源市场,面向海内外游客;旅游需求,以徽州文化为引领,文化观光、文化体验、文化休闲、文化养生为主要活动类型.

供给侧:以自然灾害治理为基础,以文化生态振兴为中心,以经济社会振兴为最高目标.芦溪村位于阊江与查溪河交汇处,疏浚河道、修建水库以消减洪灾保障村落安全.传统水运要冲地位没落,外出务工人员逐渐增多,经济文化地位也逐渐下降.文化经济振兴成为芦溪村当前重要的发展难题.以乡村旅游为引擎,以文化觉醒、文化自信、文化实践为主线,吸引精英回归乡村、投资兴业.

政府管理者依据皖南国际文化旅游示范区、徽州文化生态保护实验区建设要求,乡村旅游规划应查溪河、小源坑、河池、茶园山体等自然本底进行整理,对传统空间格局、传统民居及各类文物等人工环境进行整治,使自然山水形胜与徽州传统建筑相得益彰、交相辉映.企业经营者按照政府规划精神,生产文化休闲、文化养生类微旅游产品,主动运用互联网+技术销售文化旅游产品.芦溪村居民从日常生活、习俗、行为方式、道德情趣、文化艺术诸方面,积极对传统文化进行活态传承,如傩舞和安茶.

乡村旅游产品设计:文化休闲类,如街巷形态、古民居、古渡口、古井、山水茶园等休闲观光;文化体验类,如傩舞、安茶制作工艺、地方饮食、节庆习俗、奇闻掌故,古道、传统农业生产等文化体验;文化养生类,如品茗养生、桃源人家、躬耕陇亩等;文化创作类,如摄影、写生等.

规避与一般乡村旅游同质雷同.譬如,农家乐、采摘垂钓、现代农业科技观光、大地景观欣赏等.规避跳进宏村西递传统模式,引致同质化竞争.规避搬迁异地安置原住民,导致传统村落空心化,或博物馆圈地式发展.淡化经济至上的功利行为,推行自然生态、经济生态、文化生态和社会生态协同共进发展(表2).

3.2.3 生态依托型:大别山片区—红色教育,绿色消费 大别山片区跨鄂豫皖三省,安徽境内包括六安、安庆、淮南部分县市.大别山片区地形起伏,以大别山腹地霍山县为例,地貌特征为“七山一水一分田,一分道路和庄园”.本区是安徽省第二大传统村落集聚区,由于山间耕地资源稀缺,传统村落规模小,人口少,空间分布零散.

以安徽省六安市裕安区独山镇蔬菜村为例.蔬菜村坐落于独山之畔,傍水而建,紧邻西淠河,乐水河(西淠河支流)穿村而过.蔬菜村村内散布着多处明清时期至民国初期的传统建筑,皖西浓郁的大别山区传统特色民居鳞次栉比,其中位于古村落后街的朱家大院,是江北徽派建筑与皖西风格结合的典范.1931年至1932年,蔬菜村设立了中共六安县委和少共六安县委、六安县苏维埃政府、六安县赤卫军指挥部、六安县列宁小学、六安县苏维埃俱乐部、六安县保卫局等机构.现如今,这些保护完好的红色旧址已经并入独山革命旧址群,向后辈展示革命先烈的事迹,传承红色革命精神.

需求侧:缅怀先烈,接受红色文化熏陶和爱国主义教育,是当代社会发展对红色旅游的需求.蔬菜村红色旅游目标市场广泛,就单独传统村落而言,客源以安徽省内为主体,如将蔬菜村纳入安徽金寨及大别山红色旅游线路中,目标客源市场便放大为全国范围.在食品安全备受关注的当下,绿色、健康、营养食品是社会经济发展对生态农产品急切期待,也是本区乡村旅游发展的外在需求牵引力.山地蔬菜、家禽家畜、六安瓜片等生态农产品市场广阔、需求趋旺.客源市场以合肥市、周边县市、长三角城市居民.

供给侧:大别山生态环境优良,垂直地带性明显,是农业生产生态化和生态产品经济化最为合适的地区.以自然生态高效利用为前提,以红色文化、皖西民俗文化为载体,发展红色旅游、生态旅游,振兴乡村经济.

政府管理者以大别山扶贫旅游快速通道、国家级大别山风景道建设为契机,梳理自然山林、水系农田,修整村落空间格局、传统建筑形制和历史文物等,弘扬红色教育基地的文化特质;挖掘蔬菜村红色文化内涵,塑造蔬菜村六安瓜片的茶文化与皖西庐剧的戏曲文化.企业经营者以政府统一规划为依据,生产红色等文化旅游产品和绿色生态旅游产品,并采用互联网+技术进行在线营销和电商销售.蔬菜村居民传承传统农业生产方式,采用农家肥、无公害农业生产方式,利用优良自然生态和丰富多样的山林果蔬,推行生态农业生产方式.

规避乡村旅游片面发展,如重视红色旅游忽视生态农业旅游;规避红色旅游与周边地区同质化竞争(表2).

4 结 语

1) 人地生态系统是乡村振兴理论基石,微旅游乡村振兴实践路径,文化振兴是乡村振兴的精神家园.乡村振兴遵循“微旅游→产业振兴→文化振兴→乡村振兴→微旅游”或“微旅游→文化振兴→产业振兴→乡村振兴→微旅游”良性互动闭环系统.

2) 从自然、文化、经济、社会角度系统分析传统村落人地生态系统优化和传承发展路径,规避单一方面探讨村落保护与发展的出路问题.正确处理政府、企业、居民三方的关系,政府除把脉乡村振兴、乡村旅游战略顶层设计外,应从领导者的高位放低位置,以乡村旅游管理服务者角色出现,协调居民、企业(投资者)和游客等利益相关者的关系.政府指导下的企业经营者及投资者应侧重乡村空间修复,而非物质空间再造,特别应摒弃异质化、历史附会产品的物质创造;同时注重乡村性、乡土气息的营造,即保护基本农田、村落格局、山川河网等.居民是文化的载体,也是传统村落历史延续的不竭动力.在基本农业生产外,由政府引导、企业主持、居民主导积极融入乡村旅游经营过程中.采用自组织、参股、融资等多种形式构建乡村旅游合作社,使居民成为乡村旅游的真正主人.在此背景下,乡村文化才会由文化觉醒、文化自觉到文化实践和文化复兴.

3) 确立生态主体、延续生态空间、驱动生态经济和活化生态文化是传统村落保护与发展的关键.微旅游是传统村落实现实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略任务目标,对自然和文化生态破坏 “微影响”,最终实现传统村落“乡土气息浓郁、乡贤文化浓厚、乡愁情结浓烈”文化引力目标.

4) 城乡一体化、城乡融合发展不是城乡同质化发展,传统村落不但要振兴经济文化,还要有乡味,更要有乡愁.乡村价值不止于历史、科学、艺术……,而价值之外的乡土、乡俗、乡情或许更有时代意义.

乡村振兴尚处于探索阶段,而传统村落在历史文化、地理环境、经济条件等方面存在诸多制约乡村振兴发展的因素.因此,在理论研究与实践探索的基础上,制度创新与微旅游驱动联合并举,是下一步传统村落乡村旅游研究的重点.