身体:作为陶瓷的文化隐喻

马凯臻

(江苏师范大学,江苏省徐州市,221009)

陶瓷文化的核心价值由人的身体,以及由此获取的经验所构建。陶瓷不可以独立于身体之外,从陶的诞生之日起,身体及身体经验便深刻地嵌入陶瓷文化的历史基因及发展脉络辨识之中,并成为不可消隐的文化隐喻。但在陶瓷文化的历史叙述过程中,伴随着瓷的产生,陶瓷消费空间的建构,政治权力的介入等等文化嬗变,陶瓷所隐有的身体、身体经验的意涵逐渐溢出,由此而带动的审美向度亦随之发生逻辑偏向。本文意在提示当下的陶瓷文化研究,应该把身体意义带回陶瓷的历史与现实叙述。并在陶瓷本然且独有的文化脉络中重新发现陶瓷的身体投射或隐喻。

1 “陶”,身体与场所的隐喻

法国著名启蒙思想家、哲学家卢梭说:“语言在最初是隐喻的”①就汉语言来说亦是如此,而且作为承载汉语言的符号/图像于创造之初更是一种隐喻性呈现。所以,本文有必要将对“陶”字的解析作为探视陶瓷的文化隐喻的逻辑起点。

陶,于造字之初义项繁多,这里首先提取关涉本文主旨的两个义项:“陶,谓造成也”②与“陶,犹作也”。③显然,前者之“陶”为名词,即:

陶瓦器也。④

陶,瓦。⑤

陶,謂瓦。⑥

后者“陶”之所谓则属动词,如:

万室之国,一人陶,则可乎?⑦

陶于河滨。⑧

舜耕历山,渔雷泽,陶河滨,作什器于寿丘,就时于负夏。⑨

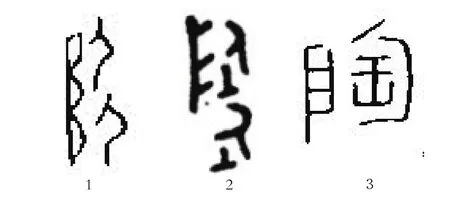

图1 陶

图2 匋,会人持杵制作陶器之意采自《汉字字源》

陶是会意兼形声字(图1)。从甲骨文可见其本义:从阜(左阝,土堆)从上下二人,会人登上窑包之意。⑩所以,《说文•阜部》特别说明,陶是由人建筑而成的“丘”,即烧陶之窑(陶丘):

陶,再成丘也。在济阴。从阜,匋声。《夏书》曰:“东至于陶丘。”陶丘有尧城,尧尝所居,帮尧号陶唐氏。⑾随着汉字史的进程,金文陶字另加二土,进一步强调了土堆成的窑包。窑包不是一个孤立的看视对象,从人类学的角度看,它更是人之行为所发生的场所。由此可知,陶的本义,隐有对身体、身体行为与形成身体经验之场所的确认。

篆文的书写中,陶,改为从阜从匋会意,匋也兼表声。⑿其中,匋的会意明确,我们回到金文中去观察:“从勹(曲身人),从缶(杵与器),会人持杵制作陶器之意。”⒀(图2)所以,匋的本义为制作陶器;也作名词,指制作出的陶器。同时,匋又通“窑”,同样指行为发生的场所,隐喻着身体与空间的关系。所以,如果说陶之甲骨文、金文强调了身体的所在场所;那么,陶改从阜从上下二人,

为从阜从匋会意后,则以明示身体所在场所的基础上,又进一步地强调了身体的行为动作。这表明,无论陶字的结构如何演进,身体、身体行为与身体经验不但

对陶字的建构产生了决定性的影,而且,始终作为中心意涵深度嵌合在陶瓷文化的早期发展脉络当中,毋庸置疑的隐喻着身体与陶的关系存在。

正因为陶字所隐含有上述关系,所以,在此基础义项之上,陶字又必然地引申出了另一义项,即制陶工匠这一重要指谓:

抟埴之工:陶、旊。⒁

周制:陶、旊分职。陶人所掌,皆炊器,惟庚是量名。旊人所掌,皆礼器。⒂

制作陶器的工匠,分为陶人和旊人,即所谓“抟埴之工”。“抟,圜也。⒃本义为双手圆转将散碎之物揉合成团。清代朱琰在《陶说》中为“抟”作注曰:“云抟之,言拍埴粘土,又与采石、炼泥、造坯相似。”⒄“抟埴”,汉代郑玄注为:“抟之言拍也;埴,黏土也。”⒅显然,陶除谓之瓦器以外,还有作动词的“犹作也”,以及被动词修饰的名词“抟埴之工”,即“陶人”。唐代文学家李肇在《唐国史补》中言:“巩县陶者多为瓷偶人,号陆鸿渐”。⒆有专家将“陶”字谬释为:“陶通瓷”⒇,在古献中陶与瓷当然可以相通,但要视其具体语境而定。联系此句上下文,由于“陶”与“者”组合成词,所以,这里不可理解为“陶通瓷”。“者”于此可做两种解释:一,者与动词“陶”组合为名词性结构,意为“制作陶器的人”;二,将“陶”理解为主语,“者”在其后表停顿,无实际意义。但考察“陶者”所处语境,判断为前者显然最为准确。陶者即陶人,亦谓“搏埴之工”。

陶的上述义项,隐有着身体、行为与场所的重要信息。这信息并不微量,它表明陶的诞生,实则意味着身体与土、火达成了共识,并形成经验。道理极简,制陶是手艺,先民不可能没有从制陶中感受到身体的存在。所以,对“陶”的深度理解与认知岂能无视身体的绝对意义。

2 制陶,以身体为核心的文化构建

“身体”一词,在汉语中意义明确,它首先是指人(包括动物)的整个身躯,如《字汇•身部》:“身,躯也。耳目鼻口百体共为一身”(21);清代王引之在《经义述闻•通说上》说:“人自顶以下踵以上,总谓之身。颈以下股以上,亦谓之身。”(22)此定义是对生理身体的言说。但是,人的生理身体不可能与其认知行为分割开来,身体之所以存在,是因为有可以思维的大脑存在。所以,这里讨论的不是解剖学、生理学意义上的身体。

在中国传统的身体观中,身心一体,禅学亦有“身心一如”说。句式不一,但均提示着身心的整体性存在。《礼记•淄衣》曰:“民以君为心,君以民为体”(23)就是儒家从身心一体,心体合一的角度解说君与民的关系。始见《周礼》的“六艺”,被倡导完整人格存在的孔子积极实践,其原因就在于“六艺”所彰显的,实为修身与修心之并举。“仁”字在《郭店楚简•五行》中被书写为上“身”下“心”,(24)尽管有专家对这一“解字”的训读有所质疑,认为与“身心一体”没有必然关系,但也有学者认为将“仁”解释为“身心一体”“非但不违背文字学的通例,而且十分具有启发性……说明在我国古人的思维世界里,这些观念都与人心与人身有着极其深刻的联系,绝非偶然。”(25)《考工记》说:

知者创物,巧者述之、守之,世谓之工。(26)

铄金以为刃,凝土以为器。(27)

其中的关键词“智”与“巧”所依附的主体是“身”与“心”。很明白,《考工记》对智者与巧者的描述,意在明确手工艺都须借助身体的智与巧。除此之外,还有关键词——守之。守,本义“法度也”,(28)后引申为“遵循”、“护卫”、“看护”、“保持”等。联系此句上下文看,所谓“守之”即是对以身体为基础的智与巧的守卫与传承;至于“凝土以为器”,凝,本义“水坚也”,引申为“凝聚”(29),但结合上下文,“凝土”可理解为动宾结构。所以,无论是智、巧、守、凝,身体都是当然的使动者。

我们知道,包括的制陶在内的传统手工艺的研究者,一般将材料、工艺与形态视为一个完整拼图。有学者撰文称其为“传统手工艺的三大知识”。(30)这当然没错,但要注意将拼图完整粘合的使动者一定是身体,而且这“三大知识”的每一部分无不与身体及身体经验有关:

首先,材料的选择与加工必须有身体参与其中,特别是传统手工艺的材料大多来源自然,而“身体作为宇宙的缩影与大自然各种原素紧密地联系在一起,这一关系由来已久。”(31)如蓝印花布的靛青从收割蓝草到根据面料、气候确定下缸氧化的时间,整个过程无不依靠身体的感知并与自然形成互动关系;木、石材的雕刻需要匠人用身体的敏锐度量材取材,以智、巧的结合,平衡锲凿的进退;制陶更是如此,《天工开物》记载了陶瓷制作之冗之繁之细之微,所谓:

共计一坯之力,过手七十二,方可成器。(32)

这72道工序均必须凭籍身体经验感知自然,并与土、火,以及其它相关材料发生互动。这也就是《考工记》所总结的:

天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。(33)

其次,工艺与身体的粘合度最高,同时越是复杂的工艺,身体职能越有細分。陶的烧制,从泥性到成型,再到窑火均须身体把控,由于“过手七十二”,所以:

陶工、匣工、土工之有其局;利坯、车坯、釉坯之有其法;印花、画花、雕花之有其技,秩然规制,各不相紊。(34)

依工艺进行分工是对身体职能的分配,并以此逐渐培塑、发展不同的身体经验。无论“其法”还是“其技”均是不同身体经验的多向延伸,以及对身体经验的分区管理。他们之间的环环相扣,承上启下,意味着这种身体经验是受社会性因素支配,而非纯粹个人主义的。换句话说,纯粹个体的身体感知能力,仅在某个环节得以凸显。

制陶的每一环节,其工艺水准体现在身体与工艺的有效粘合度,以及由此形成的身体经验,而不是泛泛可言的“人”的经验。正如法国著名人类学家大卫•勒布雷东(David Le Breton,1953-)所说:“‘身体’的定义总是被‘人’的定义所掩盖。身体根本就不是一件显而易见的事实,也不是一项毋庸置疑的内容:‘身体’的存在是从文化方面架构起来的,它与意义有关。它不是一件事实。人类社会规定出身体的轮廓,但通常对于身体及其承载、体现的人都不做区分。身体是人类社会对人的理解与看法。”(35)注意,“身体”的存在不是一般“人”的意义存在,而是由文化的诸多方面架构起来的。所以,严苛意义上并不是所有的“人”都会作为“身体”的意义而存在。“圆器修模”是陶瓷制作中的重要环节,唐英(1682-1756年)在其奉旨恭编的《陶冶图说》中说:

此行工匠务熟谙窑火、泥性,方能计算加减以成模范。景德一镇,群推名手,不过三两人。(36)

可见,在制陶的不同环节,身体的嵌合深度及身体的文化留痕与身体的意义成正比。从这一角度理解,仅就“圆器修模”环节而言,除却那“三两人”或再放宽尺度,其他工匠的存在,仅是没有被相关知识文化架构起来的人的存在,而非身体的存在。因为工艺与身体的千丝万缕的关系,才有工艺失传之说,所谓失传即身体经验的归零。《天工开物》中记:“凡宣红器,乃烧成之后出火,另施工七微炙而成者,非世上朱砂能留红质于火内也(宣红未已失传,正德中历试复造出)。”(37)看,即使是天然成色的宣红也需要“施工微炙”的工艺。而这一身体经验的归零无疑会给宣红带来了灭顶之灾。奈何?人们只好附会出一个神奇故事以求安慰:“正德中,内使监造御器,时宣红失传不成,身家俱丧。一人跃入自焚,托梦他人造出,竞传窑变。”(38)

最后,形态也是材料、工艺与身体互动的结果。关键是材料、工艺与身体的互动,亦是以适应并服务于身体为最终目的。形态即圆器、琢器、镶器、印器等各类造型的合理尺度。(39)古希腊的智者普罗泰戈拉说“人是万物的尺度” ,这里的“人”泛指人类,而“人类有一个显见和突出的现象:他们有身体并且他们是身体”(40)所以,“人是万物的尺度”未尝不可转译为身体是万物的尺度。作为万物之尺度的身体,又是各具本位精神的个体存在。所以,在明代哲学家王艮(1483-1541年)看来“吾身是个矩”。(41)显然,身体的意义在王艮言说的语境中更显张力,因为“吾身是个矩”更明确的将身体看视为衡量事与物关系及价值呈现的基本尺度。陶之形态,特别是经典的形态即是以身体为尺度的典范,而且从制陶之始这种关系就已确立。从原始先民的各类陶器的经典形态上看,无不体现出陶与身体的密切关系,如仰韶文化半坡类型的小口尖底瓶,(图3)作为汲水器的经典之处在于人取水时,无须身体左右晃动而尖底瓶自然入水,水满后亦可轻松吊出水面,且操作中可始终保持器物的平衡。附着于器物形态之上的纹饰亦暗示着身体所处场所,为身体行为的投射,如鱼、蛙等动物纹无疑会牵动人们对先民傍水而居的想像;网纹、绳纹等编织纹更是先民编织行为的直接诱发;河姆渡文化的猪纹陶钵(图4)提供给我们的信息是新石器时代的先民已有驯养家猪的身体行为并由此获得经验。所以,身体的因素不但规范了陶器的形态,而且还触发与调动了先民对纹饰的创想。

图3、小口尖底瓶 仰韶文化半坡类型 陕西临潼姜寨遗址出土 陕西省历史博物馆藏

图4、河姆渡文化猪纹陶钵 新石器时代 浙江省博物馆藏

以上简述意在说明衡量所谓“传统手工艺的三大知识”的标准是身体的感知。换言之,即以身为矩。否则,所谓三大知识就有破裂至传承无踪的危险。我们都知道柴窑为后周柴世宗的官窑,虽在柴、汝、官、哥、钧、定诸名窑中位居首位,却已失传千年。正如欧阳修云:“世所稀有,得其碎片者,以金饰为器。”(42)为什么?因为是宫廷专用,流布范围有限?因为赵匡胤提倡节俭,尽毁柴窑?如此等等原因并不周严。但如果转换视角,从陶瓷与身体相互关系的角度去看视,或许更易接近事实的真相。描述柴窑的文字颇多,让我们从中择取一段,明代学者,文徵明的曾孙文震亨说:

窑器柴窑最贵,世不一见。闻其制:青如天,明如镜,薄如纸,声如磬,未知然否?(43)

柴窑的四个特点中,“薄如纸”尤其应该引起我们的注意。当然“薄如纸”只是形容,远不及民国著名收藏家赵汝珍说得更具体,更明了:

夫近代厚如盆之康乾瓷器已极不易得,而谓薄如纸一碰即破之柴器尚能存至今日乎?(44)

“一碰即破”,无疑是对“薄如纸”更为具体的描述。可以想象,以“吾身之矩”衡量,薄如纸张,一碰即破的柴窑怎么可能与身体发生良性的互动关系?又怎么能安然存在于日常生活中并获得长久的生命力呢?

所以,人类的制陶行为不仅有着推动生产力,促进人类定居的意义,其中也必然隐含有人类借助身体认知自然,并与自然形成互动关系,而这一互动呈现为两个显著的意义:一,身体制了陶器,并以身为矩完成了陶瓷的文化构建;二,陶器反过来标记了身体,并成为身体在智、巧两个方面得以充分拓展的重要隐喻。

3 “陶瓷”与身体意涵的溢出

“社会及文化的对待方式,展示其隐藏结构的图像,其独特的价值,都在向我们讲述‘人’,描绘其定义及存在模式在社会沿革中所发生的变迁。”(45)可惜,时代的递进总是令人们以忘却本原为代价。所以,原本有其特定隐喻的“陶”,其词义演化势在必然。上文提到的“陶通瓷”的误释,应该就是这一变化在陶瓷文化当代叙述中的必然现象。虽然,中国制陶的历史比埃及晚了许多,但瓷器的烧制却以中国为最早,值得关注的是,在关涉“陶”的词义演化的诸多因素中,“瓷”的出现也许是这一过程中的坐标性关键。我们知道尽管3000多年前就有了原始瓷的出现,但那只是一种坚致有釉的陶器。“瓷”的真正意义上的命名与描述是在晋代(46),从那时起,由于天然的基因关系,纯然为名词的“瓷”便顺理成章的与多义项的“陶”结构一起,构成“陶瓷”。必须指出的是,作为独体字的“陶”,其动词义项一直存在着,如清人梁同书论及柴窑时说:“后周都汴,出北地河南郑州。其地本宜于陶也。”(47)所谓“宜于陶也”之陶即为动词,是烧造陶瓷的意思。重要的是历经1949年以后的几次文字改革,虽然在权威的《现代汉语词典》、《新华字典》中,仍保留着“制造陶器”(48)的释义,甚至最新的面向小学生的《新编学生字典》也仅是更换了一个字——“制作陶器”(49),但是在生活口语,以及书面表达等实际使用中,陶已经不再做动词使用。若追索“陶”的字义发生收缩的节点,大概可定位在“陶”与“瓷”的相遇,它让我们看到,两个独体字的叠加非但没能丰富其意涵,反倒敦促着“陶”的多义项容积随着“瓷”的叠加愈加变得单纯——身体、行为与场所的意义悄然退场。这里,有必要先确立对“瓷”的基本认知:

瓷,瓦类也,加之以药面而色泽光也(50)

瓷,陶器緻坚者(51)

瓷器是“陶成雅器,有素肌玉骨之象”(52)

以上,分别是唐、宋、明三朝对“瓷”的定义,这些均与汉代许慎(约58-约147年)对“瓷”的定义——“瓷,瓦器”(53)一脉相承。可见,“瓷”起码在早期泛指颜色白而质地坚硬的陶器,即所谓“陶器之緻坚者”。(54)其后,“瓷”作为专指以高岭土为原料烧制而成的陶器——在日常生活、品评鉴赏等消费空间的绝对意义渐领风骚,并迫使“陶”的原始义项在“陶”与“瓷”的组合搭配中完全褪隐,以致于后来在陶瓷文化理论建构与陶瓷的消费空间中,身体意义完全被漠视。搜索有关陶瓷的古籍文献,除对陶瓷工艺的技术性流程总结隐约含有与身体的互动关系之外,在其它评价体系中,身体经验已然溢出陶瓷本体的文化脉络,并转向消费空间。或曰在陶瓷消费的过程中,陶瓷与身体的关系被重新建构,并生成新的陶瓷诠释依据。

由于瓷的釉色比陶光亮,视之灿然;瓷的质地比陶坚硬,击之清脆。所以,从视觉文化的角度讲,之前由陶器、铜器、漆器等培塑起的视觉经验,被完全陌生化的陶瓷色彩所刷新;从审美的角度讲,人们从中收获到前所未有的审美体验,激情调动之下,对陶瓷的审美描述难免不带有可被理解的夸张与比喻,从而形成区别于既往的审美判断——将前所未见的色彩与前所未有的质地作为品评陶瓷的重要方面。如文震亨从未领略过柴窑的风采,他所接受到的有关信息是“青如天,明如镜,薄如纸,声如磬”。“青、明、薄、声”是着眼于色与质两个方面,而“天、镜、纸、磬”分明就是赏析性的夸张之词。所以,色彩与质地在盛于明代的陶器画彩之前,基本已成为陶瓷文化意义的代码。从另一方面看,强烈的视觉、听觉与触觉的通感,则推动人们进入了一个全新的陶瓷审美系统,当然,这是以取消对身体意义的直接识别为代价的。陶瓷于消费空间被重新认知与描述,更多的掺杂有了与陶瓷安身立命之本无必然联系的主观判断与情绪抒发。结果,当然是人们对陶瓷本体性状的理解默然偏移。

如果从陶瓷史的维度检视,会发现这一显著的变化肇始于晋,浓烈于唐。“器择陶拣,出自东瓯”出自晋杜预(222-285年)所著《荈赋》,此赋写茶,以及与茶所相关的器与水,水当为“清流”,器则“出自东瓯”。(55)两者为何如此被杜预所看重,可联系与杜预同代的西晋文学家潘岳(247-300年)所说:“披黄苞以授甘,倾缥瓷以酌醽”(56)。缥瓷即青釉瓷,为瓯窑之上品,其釉层薄敷而滋润,釉色淡青如丝帛。如此色彩当以“清流”与醽醁美酒适配。当然,杜预、潘岳对陶瓷的品评要么失之简陋,要么局限于感官描述。唐代的陆羽(733-804年)就不一样了:

碗,越州上,鼎州次,婺州次,岳州次,寿州、洪州次。或者以邢州处越州上?殊不然。若邢瓷类银,越瓷类玉,邢不如越,一也;若邢瓷类雪,则越瓷类冰,邢不如越,二也;邢瓷白,而茶色丹,越瓷青,而茶色绿,邢不如越,三也。晋杜毓《荈赋》所谓“器择陶拣,出自东瓯”。瓯,越也。瓯,越州上,口唇不卷,底卷而浅,受半升已下。越州瓷、岳瓷皆青,青则益茶,茶作白红之色。邢州瓷白,茶色红;寿州瓷黄,茶色紫;洪州瓷褐,茶色黑,悉不宜茶。(57)

作为茶学家,陆羽对陶瓷的判断除着眼于陶瓷的色彩外,还有对色彩与它物(水)关系的细致辨析,并从中得出结论。所谓“邢不如越”的三个理由皆依据于此。由于脱离了陶瓷的身体属性,这种赏析性的判断显然具有不确定性,它随时可以因为其它因素的干扰而发生审美倾向的偏移。比如,“越州瓷、岳瓷皆青,青则益茶”,青色衬托着微红的汤色,当然好看;而“洪州瓷褐,茶色黑”,汤色为褐色所掩,所以“不宜茶”。我们要问,同样是“瓷褐”,为什么建盏却可以流行宋朝呢?因为“茶色白,宜黑盏”(58),即“点茶”的白色汤沫需要黑色的衬托,杜预、潘岳和陆羽所推崇的青瓷,在宋代风行的斗茶中自然不会达到以黑衬白的效果,所以“其青白盏,斗试家自不用”(59)。令人回味的是,南宋时外族入侵,斗茶之风渐弱,到了明代,有关陶瓷方面不可僭越的禁令颇多。如:

官民人等,所用金银磁碇,并不许制造龙凤文及僭用金酒爵。(60)

正统三年十二月丙寅,命都察院出榜,禁江西瓷器窑场烧造官样青花白地瓷器于各处货卖及馈送官员之家。(61)

正统十二年十二月甲戌,禁江西饶州府私造黄、紫、红、绿、青蓝、白地青花等瓷器。(62)

这其中,关乎一个陶瓷品类生死存亡的是政权以太过奢侈为由,对宋代流行的“点茶”的强力禁止。可以想象,饮茶方式的改变加速了建盏的没落,而建盏的消匿必然会刷新身体的美感经验。元末明初收藏家曹昭直言:建盏“体极厚,俗甚”(63);其后文学家田艺蘅(1524-?)则直接宣判:“建安乌泥窑品最下”;(64)学者谢肇淛(1567-1624年)说得更详细:

蔡君谟云:“茶色白,故宜于黑盏,以建安所造者为上。”此说余殊不 解。茶色自宜带绿,岂有纯白者,即以白茶注之,黑盏亦浑然一色耳,何由辨其浓淡。(65)

从文字上判断,我们有理由怀疑谢肇淛对建盏的不屑,源自宋代“点茶”的绝迹,以致谢肇淛已没有机会将宋代“点茶”,以及相关的器物纳入自己的知识结构,在他的常识范围内,“茶色自宜带绿,岂有纯白者”?所以,他得出建盏“未免俗尔,未当于用也”(66)的结论也就不足为奇了。英国著名人类学家玛莉•道格拉斯(Mary Douglas)认为:“身体是社会意义的接收器,是社会的象征”,“人的身体是最容易用来反映一个社会系统的意象。”(67)由此可见,在社会的范畴调节修饰下,陶瓷的价值判断已为物与物(如茶盏与茶色)、物与环境(如茶盏与政治制度)的关系所制约,而身体的意义却偏向了另一逻辑维度,从而使陶瓷与非安身立命的其它因素形成了另一种文化互动关系。陶瓷文化的这种结构性的变化让我们看到了被身体人类学主要关注的“在各种变化的社会互动的背景中,那些成为文化的过程与产物的身体的外在化和延伸(external izat ions and extensions ofthe body)。”(68)

特別值得一提的是,在消费空间人们对陶瓷色彩的迷恋已无以复加,而且在有些人的眼中,某一类色彩力压画缋之事,成为鉴赏关注之首要。清人梁同书(1723-1815)说:

《考工记》曰:“设色之工五”,首列画缋之事。画即画也,缋为染彩也。而陶器以青为贵,五彩次之。(69)

“陶器以青为贵”的看法颇有代表性,而且长久占据着人们的审美视野,正如梁同书将这一审美现象放在历史进程中观察所得到的结论:

晋曰:缥瓷。唐曰:千峰翠色。柴周曰:雨过天晴。吴越曰:秘色。(70)

而这其中,尤以唐代的“千峰翠色”最显文学性张力与文化传播力。我们知道在诗情画意、声情并茂的唐代美学思潮中,陶瓷色彩的审美意涵得到了前无古人,后无来者的开拓。其中,晚唐诗人陆龟蒙(?-881年)对越窑青瓷的赞颂不仅不遗余力,而且最见炫彩:

九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。(71)

有唐代美学研究者将晚唐的美学思潮形容为“人生中的晚年”,意味着“唐代美学思潮的终结”,我想如此定位似不准确,相对初唐美学的浮靡华艳,盛唐美学的浓墨重彩,陆龟蒙的这首千古绝唱,包括他以“圭璧姿”与“烟岚色”(72)表达他面对越窑青瓷的欣喜,又何尝不可理解为走向清新淡然的成熟。由于陆龟蒙“千峰翠色”的文学性描述极具审美诱惑力,所以被广为传颂且被多方引用与化用,即所谓“记得唐贤咏越窑,千峰翠色一时烧。”(73)如:

千峰翠色添新霁,红玉争传试院佳。(74)

千峰翠色浮几案,雨过云破无纤尘。(75)

百年风雅一青峰,几次携琴环翠亭。(76)

与此同时,这一佳句俨然为众窑口树起了一座千古不倒的旗杆,如田艺衡言:

陆龟蒙诗:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”,最为诸窑之冠。(77)

我们发现,陶瓷色彩的缠绵缱绻逐渐成为陶瓷文化脉络中最具神采的集体记忆。人们对陶瓷色彩的敏感,越出了陶瓷最原初的身体意义,在世俗的,文人的,禅林的,庙堂的等等消费空间,人们纷纷以感知自然之美的敏感,去对应、比拟陶瓷的姿色,从而在文学想象的维度上构建起了另一种陶瓷文化的张力。如歌曰:

捩翠融青瑞色新,陶成先得贡吴君。

巧剜明月染春水,轻旋薄冰盛绿云。(78)

听得松风并涧水,急呼缥色绿瓷杯。(79)

妖黄欲夺秋葵艳,嫩绿还倾碧玉醪。(80)

与对色彩的品评相关联,在陶瓷这一概念下所编织起的富于文学意涵的网络中,陶瓷的形态、质地等当然的也成为极为重要的吟颂对象,人们所关注的是“陶成雅器,有素肌玉骨之象”(81)。何为雅器?何为素肌玉骨?唐代皮日休(约838-约883年)的“圆似月魂堕,轻如云魄越”(82)可与之互文。那种“皮糙肉厚”之器绝不受待见,甚至被轻慢,如前文所提曹昭、田艺蘅、谢肇淛等人对建盏的鄙弃;几乎同样的原因,吉州窑也被纳入被轻视之列,如曹昭对它的一脸不屑:

其色与紫定器相类,体厚而质粗,系吉州烧者,不甚值钱。(83)

与“体厚而质粗”相对,陶瓷的质细胎薄,扣之悦耳自然成为一种审美判断,并为诗人津津乐道,以之传情。杜甫之佳句:“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传。”(84)便是对以指扣碗,声振如玉的描述。由于质细胎薄的瓷器可以发出美妙的音响,且可注水击之以和乐拍,所以唐代已有乐者将瓷器作为乐器演奏:

率以邢瓯、越瓯去十二只,旋加减水于其中,筯击之。咸通中,有异蠙洞晓音律,亦为鼓吹署丞,克调音律官,善于击瓯。击瓯盖出于缶。(85)

以上论述可见,几乎是以“陶瓷”的出现为逻辑起点,经由陶瓷文化中的文学意义的推波助澜,陶瓷文化中身体隐喻的谱系链条,被形式美学的价值意义所遮蔽,并持续影响到今天。

4 “陶瓷”的定义与身体意义的逻辑偏向

身体意义的被漠视,必然带来陶瓷叙事中逻辑方向的偏移。以此为基础,我们对陶瓷的认知基本已撇清与身体的种种关系,“陶瓷”的词义也随之发生了结构性的变化且根深蒂固,不可逆转。翻阅《现代汉语词典》、《辞海》,以及台湾版的《国语辞典》,我们看到对陶瓷的权威定义是:

陶器与瓷器的合称。(86)

由粘土及长石、石英等天然原料经混合、成型、干燥、烧制而成的耐水、耐火、坚硬的材料和制品的总称。包括陶器、瓷器、炻器、砖瓦等。(87)

陶瓷器的总称。(88)

既然陶瓷是“陶器与瓷器的合称”或“总称”,那么“陶瓷”应为两个名词叠加而成的联合词组。但我们注意到,在“陶瓷”一词的实际使用中,陶与瓷并不是等量齐观,其中心语往往偏向“瓷”的义涵。这便意味着“陶”与“瓷”联姻组合是以牺牲身体与行为——“陶”本义中的重要基因与隐喻——为代价的。所以,“陶”不可能对“瓷”进行修饰,使之成为偏正词组。结果颇为尬尴:当单独指称瓷器时,使用“陶瓷”一词并无不当;但若单独指称陶器,却一般不用“陶瓷”,而“陶”一定被认定为精确的界定。这时候我们才发现,相比“陶”字的意涵,失去身体隐喻的“陶瓷”一词,其文化意味竟是如此寡味与干瘪。显然“隐喻有一种不可消除的、难以定义的‘意义气息’。一个隐喻的核心要旨可以作字面的翻译,但其衍生的弦外之音的情感色彩是千变万化的,不能完整地被译为有限的一组字面命题。”(89)没错,当“陶瓷”抹去了隐喻着身体意义的“要旨”与“气息”,其定义必然被导引去了更一逻辑方向。

当然,从词典的角度认知,我必须理解上述定义的科学性。陶瓷学家、工艺美术家、博物馆学家、考古学家、硅酸盐科学家、收藏家等都会从不同的角度接近陶瓷的本质,研究它的艺术形态、工艺技巧、科学认知等。但是如果从文化人类学的角度看去,其缺陷则不言而喻。因为,人的身体的感知与形塑在陶瓷呈现的过程中所起到的至关重要的作用未得彰显,它的“科学性”令陶瓷在人们的意识中只裸存为一个单一、乏味且文化意味淡薄的状物之词。这一遗憾自然影响到当代的陶瓷文化的研究,如北京大学秦大树先生有题为《石与火的艺术——中国古代瓷器》的论著。陶瓷既然是艺术,定然有创造艺术的主体——身体,但秦大树先生的论述中却只有“科学性”的四点之要:

第一,瓷器必须用瓷土作胎……第二,瓷器必须经过1200摄氏度以上的高温焙烧,使胎体充分烧结,结构紧密……第三,瓷器在表面应施高温烧成的玻璃质釉……第四,瓷器烧结后,胎体结实、坚硬,叩之发出清越的金属声”。(90)

“石与火的艺术”定义之下袒露出了什么问题?不妨追问:石与火难道会相互钟情,自主联姻并结伴而成“艺术”?其中的关键缺失,即根本性的无视陶瓷的文化脉络中身体在与土、火等自然之物互动过程中的主体地位。与陶瓷研究专家的认知相映成趣的倒是窑工口口相传的谚语:“一火,二土,三细工”。七个字,却完成了精确的意义传达,其实这句谚语也是对《天工开物》所载72道工序的浓缩。我们要重视其中第三点的存在,“细工”可作名词,亦可作动词。若为前者,自然是智者与巧者才与之相配;若为后者,当然是指智者与巧者尚的意匠行为。所以,对陶瓷,特别是当陶瓷挑起艺术的旗幡时,其定义应该有三个关键词,即:土、火、身体。因为陶瓷的产生均必须凭籍身体、身体经验与土、火,以及其它相关材料发生互动。人类不应该在由身体促成了火与土的结合而推出了陶瓷之后,又自我抽离,完全漠视或抛弃身体与泥、火所达成的共识,徒然使陶瓷只作为一个失去身体意义的物质存在。

5 结论:把身体意义带回陶瓷研究的历史与现实叙述

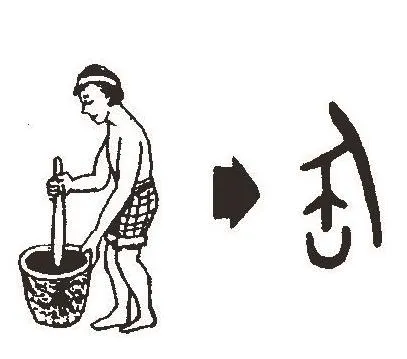

本文认为,身体是进入深度理解陶瓷文化大门的关隘。追根求源地看,身体与陶瓷的关联性在人类的发展史中意义重大。因为,人类区别于其它物种的关键之处,在于人类可以通过身体与泥土的两个方面的亲昵互动,生发出事关人类肉体与精神联袂存在的普世性意义。这两者,一为种植,二为制陶。前者为提供食物,后者为加工、盛放食物。(91)两者于人类文明初始就关系密切,且因同为文化源头的重要形象而被并举。《古史考》载:“神农时食谷,加米于烧石之上而食之。黄帝时有釜甑。” 两者的相通之处有三:其一,两者与“土”有着本原性的关联——陶之甲骨文从阜(从土堆)、金文陶字另加二土(图1);艺之甲骨文为一人种植树苗,金文下边另加土;其二,两者均有身体意涵——陶之甲骨文从上下二人,会人登上窑包,篆文又进一步强调了身体的制陶动作;艺之甲骨文是会意字,为身体与树苗的关系,金文加土,以示身体、树苗与土的关系。其三,艺,经过“埶”、“蓺”、“㙯”、“藝”的几度变化与发展,(92)最终引申出技能之义。于是,种植与制陶又在这一引申义所构建的场域中紧密的粘合在了一起。此三点说明陶与艺从人类生命早期阶段就是相互关联的具有同等文化意义的两件事。一方面两者都被身体的存在而激发;另一方面两者又都给予身体以物质与精神之文化标记。所以,贯彻整个人文明史的似乎还没有其它可与这两者具有同等的文化分量。有学者论述,“在社会谋生方式中起关键作用的文化因素称之为文化核心(culturc core)它包括一个社会有关可利用资源的生产技术和知识,也包括把这种技术应用于地方环境的生产劳动方式。”(93)显然,种植与制陶联袂处于人类的“文化核心”位置,且因为贯穿于整个人类文明史,其重要的地位至今不可撼动。

由于人类的身体经验与种植与制陶的文化脉络如影随形,至今未有分离,我们是否可以说:对陶瓷与身体之关系的理解,实际是对人类以及人类文化存在的理解。以此理解为基础,我们是否应该把身体意义再次植入陶瓷研究的历史与现实叙述,将身体隐喻呈现为陶瓷文化之中的重要言说。因为,唯有感知并理解了身体与陶瓷的关系,才能感知并理解陶瓷的生命历程,唯有将身体与陶瓷作为共同体,才能诠释陶瓷的意识结构,唯有修复身体与陶瓷的本原联系,才能使陶瓷重归与种植联袂并举的文化核心。与之相呼应,我们是否应该承认在当下的消费空间中,关涉消费主体(使用者、鉴赏者、收藏者、研究者)对陶瓷文化理解力的强弱与鉴赏力高下的决定性因素,不再依赖于对陶瓷的直观性理解与描述,而强调将陶瓷放回其生成场所中去解析,并在陶瓷本然且独有的文化脉络中,以批判性的眼光发现陶瓷的身体投射或隐喻,并据此作出陶瓷的价值判断。

注释

①转引自谢之君:《隐喻认知功能探索》,上海:复旦大学出版社,2007年,第16页。

②[宋]范晔:《后汉书•班固传》,李贤注:“甄殷陶周”。

③ [梁]萧统:《文选•张华•答何劭》李周翰注:“洪钧陶万类”。

④[元]黄公绍:《古今韵会举要•豪韵》:“陶,瓦器也。”

⑤[梁]萧统:《文选•班固•东都赋》,吕延济注:“器用陶匏”。

⑥[西汉]戴圣:《礼记•郊特牲》,孔颖达疏:“器用陶匏”。

⑦[战国]孟子、万章等:《孟子•告天下》,赵歧注:“使一人陶瓦器”。

⑧[战国]吕不韦等:《吕氏春秋•慎人篇》,高诱注:“陶,作瓦器”。

⑨[西汉]司马迁:《史记•五帝本纪》,张守节正义:“于曹州滨河作瓦器也”。

⑩见谷衍奎编:《汉字源流字典》,北京:语文出版社,2008年,第1161页。

⑾[东汉]许慎:《说文•阜部》

⑿同注9。

⒀谷衍奎编:《汉字源流字典》,北京:语文出版社,2008年,第683页。

⒁《考工记》

⒂[清]朱琰:《陶说》

⒃[汉]许慎:《说文•手部》

⒄[清]朱琰:《陶说》

⒅郑玄注:《周礼•考工记》“搏埴之工”曰“搏之言拍也;埴,黏土也”。

⒆[唐]李肇:《唐国史补》卷中学津讨原。

⒇熊寥主编:《中国陶瓷古籍集成》(注释本),南昌:江西科学技术出版社,2000年,第7页。全句解释为“巩县许多陶艺工匠制作瓷塑像,称其为‘陆鸿渐像’”显然又与“陶,通瓷”相矛盾。

(21)[明]梅膺:《字汇•身部》

(22)[清]王引之:《经义述闻•通说上》。

(23)[汉]戴圣编:《礼记•淄衣》

(24)荆门市博物馆编:《郭店楚墓竹简》,北京:文物出版社,1998年版,第149页。

(25)参见:《众声•回音——为杜维明先生声辩》,载《文汇报》,上海:2012年12月3日,引自“凤凰网”:http://news.ifeng.com/gundong/detail_2012_12/23/20438858_0.shtml

(26)《考工记•陶人与旊人》

(27)《考工记•序》

(28)[东汉]许慎:《说文•宀部》

(29) 如《易经》:“履霜坚冰,阴始凝也”等。

(30)参见徐艺乙:《恢复与重建我们的生活方式》,载《中华手工》,2016年7月第130期,第14页。

(31)[法]大卫•勒布雷东:《人类身体史和现代性•引言》,王圆圆译,上海,上海文艺出版社,2010年,第14页。

(32)[明]宋应星:《开工开物》

(33)《考工记》

(34)[元]蒋祈:《陶记》,载康熙版《浮梁县志》。

(35)[法]大卫•勒布雷东:《人类身体史和现代性》,王圆圆译,上海,上海文艺出版社,2010年,第20页。(36)[清]唐英:《陶冶图说》

(37)[明]宋应星:《开工开物》,一说:宣德红釉是高温铜红釉,不可能用微火二次微炙而成。宋应星所记,当是明代穆隆庆以后的低温矾红釉的制作工艺。参见熊寥主编:《中国陶瓷古籍集成》(注释本),南昌:江西科学技术出版社,2000年,第55页。

(38)[明]宋应星:《开工开物》

(39)北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《古希腊罗马哲学》,北京:生活•读书•新知三联书店,1957年,第138页。

(40)[英]布莱恩•特纳:《身体与社会》,马海良译,春风文艺出版社,2000年,第54页。

(41)[明末清初]黄宗羲:《明儒学案》,北京:中华书局,1985年。

(42)[宋]欧阳修:《归田录》。

(43)[明]文震享:昭代丛书《长物志》卷七。柴窑传为五代后周柴世宗的御窑,至今未有窑址发现。

(44)[民国]赵汝珍:《古董辨疑》,

(45)[法]大卫•勒布雷东:《人类身体史和现代性•引言》,王圆圆译,上海,上海文艺出版社,2010年,第2页。

(46)晋潘岳所作《笙赋》中有:“披黄苞以授甘,倾缥瓷以酌醽”句。晋吕忱于之后将“瓷”收入《字林》。

(47)[清]梁同书:《古窑器考》,选自:梁同书《古铜瓷器考》神州本。

(48)中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第7版),北京:商务印书馆,2016年,第1277页;中国社会科学院语言研究所编:《新华字典》(第10版),北京:商务印书馆,2004年,第472页。

(49)人民教育出版社辞书研究中心编:《新编学生字典》(第二版),北京:人民教育出版社,2016年,第495页。(50)[唐]张戬:《考声切韵》

(51)[宋]《集韵》

(52)[明]宋应星:《开工开物》

(53)[汉]《说文•瓦部》。浙江上虞出土东汉四系青釉罐,经化验证明,浇成温度达1200°C以上,已是比较成熟的瓷器了。(参见叶喆民:《中国陶瓷史纲要》,北京:轻工业出版社,1989年,第68页。)但那很难说不是一种偶然。

(54)[宋]《集韵•平脂》:“瓷,陶器之緻坚者,或从缶。”

(55)东瓯窑:晋代窑场,位于今天的浙江温州。

(56)[晋]潘岳:《笙赋》

(57)[唐]陆羽:《茶经•四之器》

(58)[宋]蔡襄:《茶录》下篇。

(59)同注33

(60)《明太祖实录》卷二0九

(61)《明英宗实录》卷四十九

(62)《明英宗实录》卷一百六十一

(63)[明]槽昭:《格古要论》

(64)[明]田艺蘅:《留青日札》

(65)[明]谢肇淛:《五杂俎》卷十谢本。

(66)同注 39。

(67)转引自[英]克里斯•希林:《身体与社会理论》(第二版),李康译,北京:北京大学出版社,2010年,第70页。

(68)转引自叶舒宪:《身体人类学随想》,南宁:《民族艺术》,2002年第2期,第10页。

(69)[清]梁同书:《古窑器考》,选自:梁同书《古铜瓷器考》神州本。

(70)同注67。

(71)卷六二九。

(72)[唐]陆龟蒙《越窑茶瓯》,选自清康熙《全唐诗》卷六二十。

(73)[清]龚鉽:《景德镇陶歌》

(74)注同 71。

(75)[清]寂园叟:《均盆歌》,选自《斗杯堂诗集》。

(76)注同 71。

(77)选自[明]《留青日札》卷六谢本。

(78)[五代]徐夤:《贡秘色茶盏》选自清康熙《全唐诗》卷七一0

(79)[唐]季南金:《绿瓷杯》,引自朱琰《陶说》

(80)[清]寂园叟:《题秋葵绿 子杯》,选自《斗杯堂诗集》。

(81)[明]宋应星:《天工开物•中篇•陶埏》

(82)[唐]皮日休:《茶中杂咏》之九,选自《全唐诗》。

(83)[明]曹昭:《格古要论》《钦定四库全书》版。

(84)[唐]《杜子美诗集》卷七《又于韦处乞大邑瓷碗》,由于政治与经济的不如意,杜甫称自己的藏玉为“哀玉”。

(85)[唐]段安节,选自《乐府杂录》《说郛》。

(86中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》(第7版),北京:商务印书馆,2016年,第1277页。

(87)辞海编辑委员会编:《辞海》(1999年缩印本),上海:上海辞书出版社,1999年,第2073页。

(88)台湾教育部重编《国语辞典修订本》,网址:http://dict.revised.moe.edu.tw/cgi-bin/cbdic/gsweb.cgi?o=dcbdic&searchid=Z00000050155

(89)[英]约翰•希克:《上帝道成肉身的隐喻》,王志成、思竹译,南京:江苏人民出版社,2000年,第118页。

(90)秦大树:《石与火的艺术——中国古代瓷器》,成都:四川教育出版社,1966年,第2、3页。

(91)[魏晋]谯周:《古史考》。

(92)艺:篆文写作“埶”,后又加艸写作“蓺”,或加云写作“㙯”。“蓺”义为种植的为植物;“㙯”义为耕耘精细如云。之后,两者合体写作“藝”。

(93)[美]威廉A.哈维兰等:《文化人类学:人类的挑战》,陈相超等译,北京:机械工业出版社,2014年,第157、158页。