装配式圈梁构造柱砌体结构抗震性能研究

23

(1.河北省建筑科学研究院有限公司,河北 石家庄 050021;2.河北省既有建筑综合改造工程技术创新中心,河北 石家庄 050021;3. 河北建研科技有限公司,河北 石家庄 050021;4.华北理工大学,河北 唐山 063009)

0 引言

我国是一个幅员辽阔、灾害频繁的国家。其中,地震灾害是造成人员伤亡和财产损失最严重的自然灾害。历史震害表明,房屋破坏和倒塌造成的人员伤亡约占总伤亡人数的95%,造成的直接经济损失占地震直接经济损失的80%以上,给人们的生命财产安全带来了极大的威胁[1]。

传统的抗震加固方法主要着眼于提高梁、板、柱及其连接的刚度来抵抗结构的地震作用,一般有钢筋混凝土外加层加固法、水泥灌浆法、外加构造柱与钢拉杆抗震加固法、内设构造柱与圈梁加固法、增设抗震墙等方法[2]。钢筋混凝土外加层加固法就是在建筑物外侧现浇钢筋混凝土从而达到加固的目的,施工简单、技术成熟、应用较广泛,但是加固后建筑物净空减小,给生产和生活带来一定的影响。水泥灌浆法,顾名思义,就是采用灌浆的方法,把水泥砂浆注入墙体的裂缝中,等其硬化后,墙体的整体性和强度都会得到提升,从而达到补强加固的效果。外加构造柱与钢拉杆抗震加固法和内设构造柱与圈梁加固法都是对未采取加固措施的建筑物增设加固结构的方法,可以较大幅度地提高建筑物的抗震能力。这些加固措施的优点是技术简单和现场施工方便等,但同时也存在创面较大、施工时间长和现场作业多等缺点。我国广大村镇住宅却很少设置抗震措施[3],究其原因,主要包括以下几点:(1)标准规定的抗震措施在村镇的可操作性较差。我国广大农村地区缺乏建筑抗震方面的专业知识,建造房屋往往凭经验设计施工,大多数建筑具有随意性。城镇地区有资质、有技术实力的建筑施工企业不愿意到村镇地区承接工程。村镇地区缺乏掌握规范施工做法的工匠,标准规定的抗震措施难以贯彻执行。(2)传统的抗震措施技术难度大,造价高、工期长,在农村住宅中难以实施。

在这种背景下,装配式圈梁构造柱成为了研究的热点,该技术可以在广大农村地区推广应用,具有造价低廉,施工工期短,工艺要求简单和原材料质量有保证等特点,具有较高的工程应用价值和巨大的社会效益[4]。本文对村镇装配式圈梁构造柱结构开展了试验研究,并利用有限元软件进行了拓展分析,得出了一些有益的结论,可为工程实践提供参考和指导。

1 试验概况

图1 墙体试件示意图(单位:mm)

1.1 试件制作

为了研究不同圈梁构造柱形式和不同竖向压应力作用下墙体的力学性能,本次试验制作了4组试验构件,墙体编号及其参数如表1和图1所示。圈梁构造柱以及底梁配筋情况如图2、图3所示。

表1 试验墙体编号及参数

图2 圈梁构造柱试件配筋图(单位:mm)

图3 墙体试件底梁配筋图(单位:mm)

砌体墙体的制作过程:首先绑扎底梁钢筋;支模浇筑底梁混凝土;当底梁混凝土达到一定的强度后,在混凝土底梁上砌筑墙体及圈梁构造柱空心砌块,墙体采用一顺一丁砌法,墙体中心线和底梁中线重合;7 d之后,待墙体砌筑砂浆达到强度时,在砌好的圈梁及构造柱砌块内部空心处插入钢筋(素混凝土墙不插),然后采用免振捣自密实混凝土浇筑圈梁及构造柱。墙体试件底梁和砌筑后的墙体试件如图4所示。

图4 墙体试件底梁和砌筑后的墙体试件

1.2 试验加载装置和加载制度

加载装置示意图见图5所示。

图5 试验加载装置图

试验的具体方法参照中华人民共和国《建筑抗震试验方法规程》(JGJ101—96)。在加载初期,按照每级30 kN的方式进行分级加载,墙体将要出现裂缝时,逐渐减小级差,加载至指定级数后,保持2 min,这个过程是利用荷载进行控制的;继续加载,墙体出现裂缝,此时采用位移进行控制,按照开裂时墙体的最大位移为标准,以该位移值的倍数为级差进行加载。墙体出现裂缝之前,每级荷载往复一次,出现裂缝之后,每级荷载往复2次。直至实践破坏。

1.3 试验结果分析

图6 试验墙体GJQ0裂缝图

以GJQ0为例,描述试验现象。加载初期,墙体位移较小,应力应变呈线性关系,随着荷载增大,滞回曲线呈现细长梭形,然后墙体与底座之间出现了裂缝1,如图6所示,继续加载,两侧的裂缝不断向前延伸,裂缝2向前延伸的较裂缝1快。底部裂缝1通过第一皮竖向灰缝向墙体上部延伸。裂缝2有与裂缝1汇合的趋势。此时裂缝已经比较明显,判断此时墙体已经开裂,取正反向加载荷载的均值140 kN作为开裂荷载,取正方向位移均值4.8 mm为开裂位移。此后荷载加大至200 kN后,达到峰值,为极限荷载,此时位移为7.9 mm,为极限位移。持续加载,墙体破坏,此时荷载为142 kN,位移达到20.2 mm。

其它破坏后的墙体都有明显的主裂缝,表现为延性特征,墙体保持了较好的整体性。墙体墙顶位移与抗震抗剪承载力如表2所示。

表2 墙体抗震抗剪承载力与墙顶位移

由表2中数据可以看出:钢筋混凝土圈梁构造柱墙体施加竖向荷载后,初裂荷载提高了33%,极限荷载提高了22%,破坏荷载提高了50%;素混凝土圈梁构造柱施加竖向荷载后,初裂荷载提高了192%,极限荷载提高了290%,破坏荷载提高了444%。由此可以得到,装配式圈梁构造柱墙体抗震抗剪强度与墙顶的竖向荷载成正比关系,特别是对于素混凝土圈梁构造柱墙体,施加竖向压应力后,其初裂荷载、极限荷载、破坏荷载成倍增长。

2 非线性有限元模型分析

根据试验数据,利用有限元软件ADINA建立有限元计算模型。

2.1 单元选择

砌体墙、构造柱、圈梁、底梁均选取三维实体单元Solid,该单元可以合理地描述构件的应力应变和裂缝情况;钢筋选用Rebar单元,该单元可以自动生成钢筋单元并且便于设定钢筋的截面特性[5]。

2.2 材料性质

材料参数如表3所示。

表3 材料参数

2.3 本构关系

(1)砌体本构关系。砌体材料采用plastic-multilinear,应力与应变关系采用线性强化的两段式直线表达。

(2)混凝土本构关系。混凝土材料未采用ADINA中嵌入的混凝土材料模型,而是采用ADINA中提供的plastic-multilinear,其应力和应变关系也采用线性强化弹塑性两段式直线表达方式。

图7 有限元模型

(3)钢筋的本构关系。ADINA中提供了一种专门用于模拟钢筋的Rebar单元,它的特点是可以自动生成钢筋单元并且便于设定钢筋的截面特性,只需添加代表钢筋的Line即可完成对钢筋性能的操作。

2.4 创建模型

参照试验数据,采用整体建模,选择ADINA Structure模块,指定总体的控制参数,根据试验实际情况在底梁下部施加所有的位移约束和转角约束,按照试验尺寸使用ADINA-AUI定义几何模型的几何特性,赋予几何模型所选择的单元类型、材料属性和本构关系。对几何模型进行8节点六面体单元网格划分,划分长度为100 mm,最终生成有限元模型,如图7所示。

2.5 计算结果分析

根据试验情况施加约束和荷载,以GJQ0和CQ0为例,把计算数据与已有的试验结果进行比对,如表4所示。

表4 有限元模拟与试验极限荷载对比

由表4的数据可知,有限元计算结果与试验结果基本一致,说明所建的有限元模型是可靠的,可以利用该模型开展进一步的拓展分析研究。

2.6 有限元拓展分析

利用验证可靠后的模型,对比分析装配式圈梁构造柱墙体、无构造柱墙体以及现浇圈梁构造柱墙体的滞回曲线,如图8~图10所示,评价装配式构造柱及圈梁组合墙体在水平往复位移作用下的墙体力学性能。

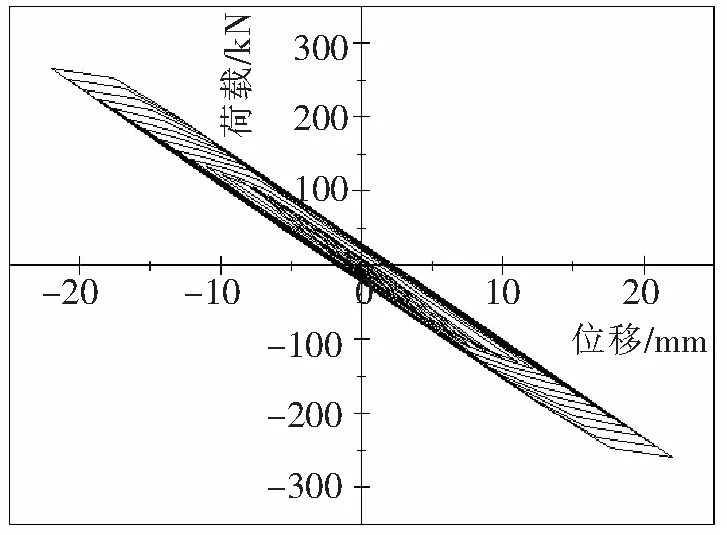

图8 装配式圈梁构造柱墙体的“滞回曲线”

图9 无构造柱墙体的“滞回曲线”

图10 现浇圈梁构造柱墙体的“滞回曲线”

从图8曲线来看,装配式组合墙体的“滞回曲线”较为饱满,这表明在循环加载过程中,能够消耗更多的能量,墙体的延性较好,墙体极限位移为14.9 mm,极限荷载为199.8 kN。从图9曲线来看,相比设置圈梁构造柱组合墙体来说,无构造柱的墙体“滞回曲线”更为纤瘦。说明其延性较差,墙体极限位移为4 mm,极限荷载为7.3 kN。从图10中可以观察到,现浇圈梁构造柱组合墙体的“滞回曲线”是3种墙体中最为饱满的,说明其延性最好,墙体极限位移为22 mm,极限荷载为265.0 kN。

3 结论

(1)通过试验研究发现,对于装配式圈梁构造柱墙体,施加竖向压应力,可显著提高其抗震能力,特别是对于素混凝土圈梁构造柱墙体,施加竖向压应力后,其极限荷载成倍增长。

(2)根据装配式圈梁构造柱结构的特点,选择合适的单元类型和材料属性,建立了有限元计算模型,计算结果与试验结果吻合良好,说明所建模型是可靠的,可以利用本模型开展拓展分析研究。

(3)利用有限元模型,对比分析装配式圈梁构造柱墙体、无构造柱墙体、现浇圈梁构造柱墙体的滞回曲线。得出如下结论。

①无论是装配式还是现浇,增设圈梁构造柱后,墙体滞回曲线明显饱满,说明在地震作用下,加设圈梁构造柱的墙体能够吸收更多的能量,使结构拥有更好的抗震性能,因此有条件的地区,所建房屋应该增设圈梁构造柱。

②装配式圈梁构造柱组合墙体和现浇圈梁构造柱组合墙体的滞回曲线形状类似,极限荷载和极限位移也较为接近,说明这两种结构形式墙体抗震性能差别不大,而装配式圈梁构造柱在施工以及成本方面有无可比拟的优势,因此适宜在广大农村推广应用。