胆囊胆固醇结石发生机制的研究进展

刘 超,薛东波

(哈尔滨医科大学附属第一医院微创胆道外科,哈尔滨 150001)

胆石症为临床常见疾病,包括胆囊结石、胆总管结石、肝内胆管结石[1]。据统计,目前在全球大约有10%的成年人患有胆石症,中年妇女的发病率甚至高达15%[2]。随着经济的发展及膳食结构的改变,中国人脂肪的摄入量大量增加,中国也成为胆石症大国。在西方国家及我国沿海城市,因胆石症手术的患者已超过阑尾炎,成为普外科第一急症。

胆囊结石按所含成分可分为胆固醇结石和胆色素结石。随着蛋白、脂肪的摄入增加,胆囊胆固醇结石患者占比逐年上升[3],目前超过80%的胆石症患者为胆囊胆固醇结石。胆囊胆固醇结石虽属良性疾病,但在治疗方面仍存在很多问题,如药物溶石、体外超声波碎石耗时费力,停止治疗后易复发;保胆取石术同样存在复发问题,手术切除胆囊也不能解决肝内外胆管结石再生的问题[4]。目前胆固醇结石的病因及发病机制尚不明确,有必要对胆囊结石的成因进行深入研究。胆固醇结石的形成是一个极其复杂的过程,其形成机制大体包括胆汁中胆固醇超饱和(热力学失衡)、成核因子致微泡稳态失衡(动力学失衡)和胆汁纤溶系统紊乱3方面因素[5]。现就胆囊胆固醇结石发生机制的研究进展进行综述。

1 胆固醇超饱和与热力学失衡

胆汁是一种含类脂的水溶液,类脂成分主要包括胆固醇、胆汁酸盐及磷脂3种[6]。正常胆囊胆汁含有大约67%的胆汁酸盐、22%的磷脂及4%的胆固醇。脂溶性的胆固醇在胆汁中通过胆汁酸和磷脂,以微胶粒和微泡形式保持溶解状态[7]。微胶粒直径为5~6 μm,微泡直径为50~100 μm。胆固醇-磷脂-胆盐聚合的微胶粒与胆固醇-磷脂的复合微泡存在动态平衡关系,可以互相转换。胆固醇、胆汁酸盐及磷脂三者比例失衡是导致结石形成的主要因素之一。胆汁酸盐和磷脂溶解胆固醇的能力是有一定限度的,成石性胆汁包括胆固醇饱和(或)过饱和胆汁,其形成原因为肝脏分泌的胆固醇过多或产生的胆汁酸和磷脂过少。在成石性胆汁中,胆固醇含量可高达8%~10%[7]。

1.1 胆囊运动障碍 正常胆囊的收缩运动可以促进胆囊胆汁排放,任何原因引起的胆囊运动功能障碍都会导致胆囊内的胆汁过度浓缩,从而导致胆囊结石。研究发现胃切除术是胃癌以及胃十二指肠溃疡的主要治疗手段,胃切除术后除常见的术后并发症外,术后发生胆囊结石也是并发症之一,影响患者的生活质量甚至需要二次手术治疗[8]。解剖生理学证实迷走神经肝胆支能够促进胆囊运动与收缩,同时降低Oddi括约肌张力,促进胆汁排放[9]。研究发现在胃切除术中损伤迷走神经的分支肝胆支后,术后发生胆囊结石的概率增加[10]。Yi等[11]在动物实验研究中发现,保留支配胆囊的迷走神经动物较没有保留该神经的动物能更有效预防胃切除术后胆囊结石的形成。因此,保留迷走神经肝胆支对促进胆囊收缩、减轻胆汁淤积与胆固醇浓缩起重要作用。

1.2 胆固醇代谢紊乱 肝脏功能代谢紊乱在胆囊结石形成的过程中起重要作用。在机体内对胆固醇的合成、分解、吸收转运进行有效调控可以使体内胆固醇达到平衡。大致调节过程如下:①人体内的胆固醇绝大部分是通过自身合成的,其合成的主要场所是肝脏。该途径的具体步骤:首先乙酰辅酶A在乙酰硫解酶和3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A合成酶的催化下生成3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶A,然后在酶的作用下还原成甲羟戊酸。该酶是3-羟基-3-甲基戊二酸单酰辅酶A还原酶,是一种重要的限速酶。甲羟戊酸经过一系列复杂的反应合成鲨烯,鲨烯催化成羊毛甾醇,最后转化成胆固醇。他汀类药物降低血中胆固醇是通过降低胆固醇合成的限速酶活性实现的[12]。②提高肝脏胆固醇分解代谢的限速酶胆固醇7α-羟化酶(cholesterol 7α-hydroxylase,CYP7A1)活性可降低体内胆固醇浓度。胆酸是胆固醇的分解产物,体内主要以牛磺胆酸盐和甘氨胆酸盐的形式存在,并参与肝肠循环[13]。③抑制小肠胆固醇吸收、促进胆固醇外排可降低胆固醇。小肠对胆固醇吸收转运主要由核受体肝脏X受体调控,激活的肝脏X受体能够促进胆固醇吸收、流出、转运和分泌相关基因的表达。目前,降低胆固醇的治疗靶点[14]及作用机制是通过降低3-羟基-3-甲基戊二酸单酰辅酶A还原酶的活性来减少胆固醇的合成,抑制尼曼-匹克C1型类似蛋白1的转运功能来减少胆固醇的吸收,提高CYP7A1的活性使胆固醇快速向胆汁酸转化[12]。

1.3 胆固醇反向转运 胆固醇反向转运是体内清除胆固醇的唯一机制,对维持体内胆固醇稳态具有积极意义[15]。胆固醇反向转运的过程是一个极其复杂的过程,大体机制是先形成高密度脂蛋白颗粒,再由ATP结合盒转运体G1将胆固醇转运至高密度脂蛋白颗粒,从而清除体内的胆固醇。高密度脂蛋白颗粒是由两种物质在细胞外结合形成的,这两种物质是载脂蛋白A1和ATP结合盒转运体A1[16]。目前研究已经证实miR-33可以通过调节ATP结合盒转运体A1达到清除胆固醇的目的,miR-33同时能够抑制CYP7A1、ATP结合盒亚家族B成员11(ATP binding cassette subfamily B member 11,ABCB11)、腺苷三磷酸酶磷脂运输8 b1基因调控胆固醇反向转运过程影响胆酸的合成[17]。ATP结合盒转运体位于毛细胆管膜区域。ABCB11转运体、ABCB4转运体和ATP结合盒亚家族G成员(ATP binding cassette subfamily G member,ABCG)5/8异二聚体转运体分别负责胆盐、磷脂和胆固醇的分泌。研究发现胆固醇结石患者的ABCG5/ABCG8基因表达增加[18]。在动物模型中,敲除ABCB11、ABCB4基因可影响胆汁脂质的分泌,并导致胆固醇过饱和胆汁的形成[19]。

1.4 代谢紊乱综合征 患有代谢紊乱综合征的患者由于对胰岛素的抵抗,体内胆固醇的平衡会受到影响,一方面由于代谢的紊乱,胆固醇在体内的自身生成会相应增加,另一方面胆汁酸的生成过程受到抑制导致胆汁酸相应减少。此消彼长的情况下,溶解于胆汁中的胆固醇会极大增加[20]。胆盐、胆固醇、磷脂等构成胆汁的主要成分失去正常的成分占比,储存在胆囊内胆汁中的过多胆固醇会附着在胆囊黏膜表面,形成胆囊息肉和胆囊结石。脂肪肝和脂肪肝并发胆石症患者体内瘦素水平普遍高于正常人,瘦素与胰岛素的关系密切,彼此之间通过体内与其相关的双向反馈内分泌轴相互影响使内分泌轴保持平衡,两者任何一方或双方在体内的含量升高或发生抵抗时,该内分泌轴就会失去现有的平衡,导致恶性循环[21]。瘦素可以改变胆汁中的成分占比[22]。腰围增加、三酰甘油升高、高密度脂蛋白降低被证实是胆囊结石发生的危险因素[22]。

2 微泡稳态失衡与动力学失衡

在毛细胆管中,胆固醇与亲水的磷脂形成稳定的单层微泡。其能稳定地承载胆固醇,另一种稳定的载体是微胶粒,微胶粒是由单层微泡结合胆汁酸生成。当胆汁中胆固醇的浓度升高超出两者的承载能力时,单层微泡转变成不稳定的复合微泡。复合微泡易破裂释放出疏水的胆固醇,最终聚集形成结晶与结石。胆盐调节单层微泡与微胶粒之间的动态平衡。微泡相的胆固醇易于结晶析出,形成胆固醇性结石,而微胶粒相的胆固醇相对较稳定,能够大大降低胆汁的成石性,但是微胶粒溶解胆固醇的能力远小于微泡,这就增加了胆固醇结石形成的风险。研究发现胆盐能够促使微泡相胆固醇向微胶粒相转移,因此加大胆盐浓度能够有效降低胆固醇性结石的形成[23]。同时“微泡”也是胆固醇结晶析出及沉淀发生的场所,而微胶粒中的胆固醇并不直接聚合形成胆固醇结晶。许多过饱和胆汁样本中不出现胆固醇结晶的原因可能是它们含有丰富的微泡。但当微泡相胆固醇过饱和(即胆固醇∶卵磷脂摩尔比>1)时,微泡极不稳定而易凝聚,利于胆固醇结晶析出。试验发现部分正常人胆囊胆汁中的胆固醇也是过饱和的,其中未检测出胆固醇结晶[23]。以上研究表明胆汁中的胆固醇处于饱和状态不是形成胆固醇结石的唯一条件,必然还有其他促成核因子的参与。研究发现,胆汁中存在着促/抑成核因子动力学系统[23]。公认的促成核蛋白[24]包括刀豆凝集素A结合蛋白(磷脂酶C、免疫球蛋白、α-1酸性糖蛋白、氨肽酶N等)和非刀豆凝集素A结合蛋白(黏液性糖蛋白、某些钙结合蛋白等);抑成核蛋白[25]则包括载脂蛋白A1和A2、磷脂酶A2、胆汁分泌性IgA、骨桥蛋白[26]等。研究发现[23],促成核蛋白和抑成核蛋白起到促/抑成核作用的机制是通过其自身的疏水性和亲水性对微泡和微胶粒的稳定性形成影响,同时干扰微泡和微胶粒对胆固醇的溶解。在胆汁类脂热力学体系失衡的基础上,促/抑成核因子动力学失衡在胆石形成过程中发挥关键作用。

3 凝血纤溶功能紊乱在胆固醇结石形成中的作用

1969年,Okamo对人类胆囊中的胆汁进行研究证实了胆汁中纤溶酶激活物-胆激酶的存在[27]。近年来相继又有学者对人类胆囊中的胆汁进行研究,证实了凝血-抗凝系统[28]和纤溶因子的存在。叶生爱等[29]在胆囊胆固醇结石中发现大量纤维蛋白骨架,所有胆固醇结晶都镶嵌在其网眼中。唐兆贺等[30]研究发现成石胆汁中含有大量的组织因子和纤维蛋白,进一步研究发现组织因子外源凝血激活途径的启动者是凝血酶原的激活者,两者共同作用导致纤维蛋白的大量生成。同时,还在上述胆汁中发现纤溶酶原激活物抑制物1和2的含量增高,其抑制了纤溶酶的激活,使纤溶活性并未相应增强,胆汁处于一种高凝、低抗凝和相对低纤溶状态,最终导致交联纤维蛋白的大量累积并参与胆石的形成与生长。凝血过程中,凝血因子的激活需要由活化的血小板膜提供磷脂表面。在有血小板参与的情况下凝血激活的速度比没有血小板参与的情况下升高约2万倍[28]。进一步研究在血小板膜表面发现了磷脂酰丝氨酸,并证实其是血小板能够加快凝血激活速度的主因[28]。

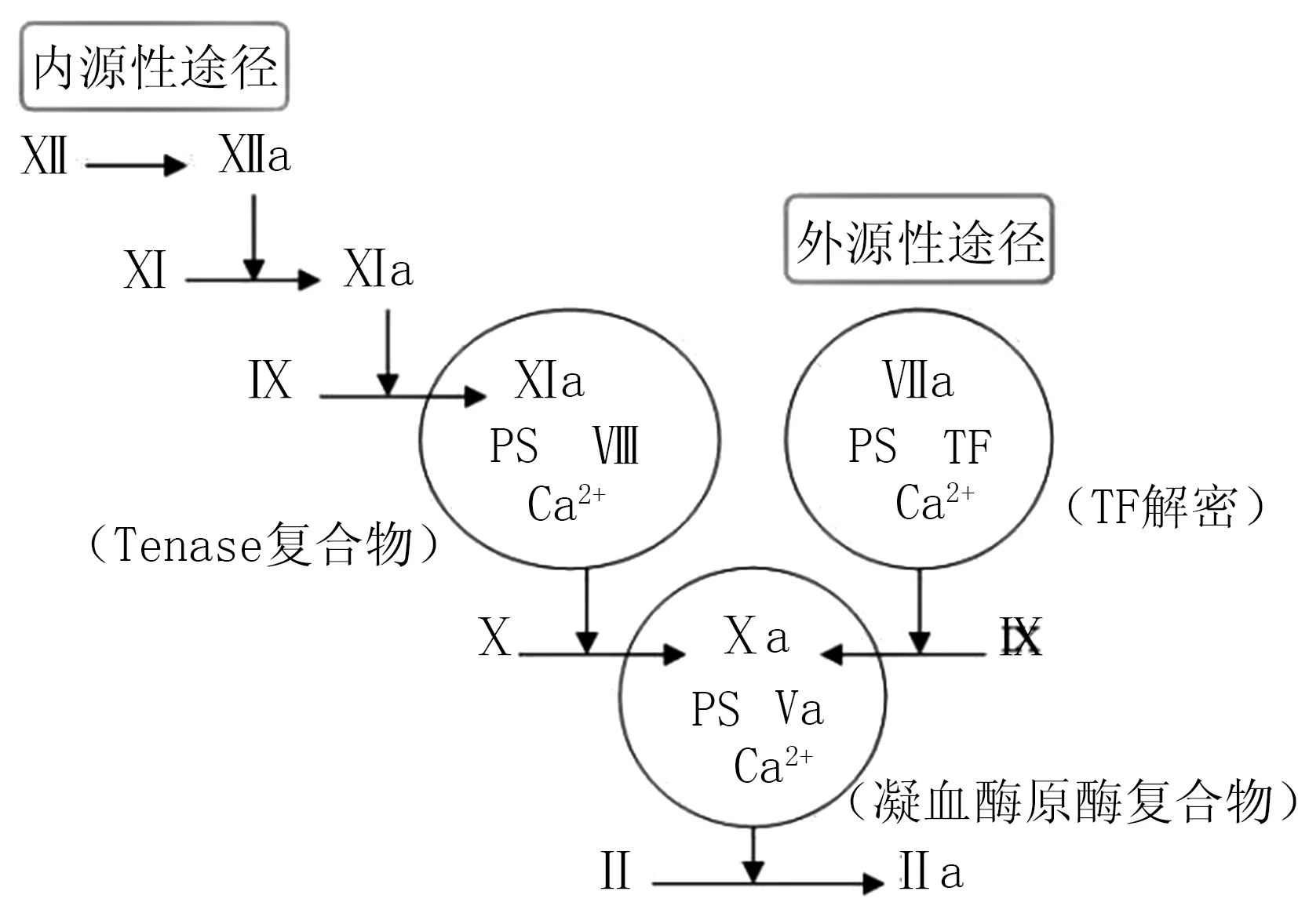

对磷脂酰丝氨酸进行研究发现,其主要存在于细胞膜的内表面,细胞膜的外表面几乎不存在,磷脂酰丝氨酸的本质是一种磷脂[28]。在血小板活化的过程中,磷脂酰丝氨酸翻转血小板膜的外表面,从而为凝血因子通过负电荷附着在血小板膜的外表面提供了附着位点,活化的血小板起到了催化加速凝血激活的作用。在凝血过程的“瀑布”式激活反应链的启动、维持和终止阶段都需要细胞膜表面磷脂酰丝氨酸的参与,见图1。研究发现,成石胆汁的凝血激活过程并无血小板的参与,而微泡含有大量磷脂成分,可能参与凝血通路的激活[27]。

4 磷脂微泡与凝血激活

胆固醇结晶主要在微泡中产生,微泡中胆固醇的含量较高。同时研究发现纤维蛋白原存在于微泡的“泡”相蛋白中,细胞、血小板的泡膜成分也与微泡一致,磷脂酰丝氨酸等成分都存在其中[31-32]。故推测可能是微泡提供了凝血激活过程所需的磷脂表面。叶生爱等[27]的研究也初步证实了这一猜测,他们用提取的胆汁微泡提供凝血活性表面进行活化部分凝血活酶时间检测,结果发现无论在胆石患者组还是非胆石患者组中都能形成凝胶块,而在无微泡的对照组中则无凝血发生。凝血激活过程在胆石形成过程中发挥多大作用以及微泡在胆石形成过程中发挥哪些作用还有待深入研究。

PS:磷脂酰丝氨酸;TF:组织因子;Tenase complex:内源性途径因子X酶复合物

图1 PS在凝血通路中的作用示意图

5 胆固醇结石相关蛋白

胆固醇结石的形成是一个极其复杂的过程,通过对胆固醇结石成因的研究,人们发现相关蛋白对胆固醇结石的形成起重要作用[33]。如胆甾醇酯转运蛋白是血浆脂蛋白之间脂质交换和逆向胆固醇转运的重要因素。通过调节胆甾醇酯转运蛋白可以有效影响胆固醇的逆向转运[33]。ATP结合盒转运蛋白是表达于细胞膜和部分细胞器的一种重要的胆固醇流出调节蛋白,其主要功能是将细胞内的胆固醇转运至细胞外与高密度脂蛋白结合,从而降低细胞内的胆固醇负荷,调节血浆脂质代谢[34]。7α-羟化酶是胆汁酸合成的限速酶,7α-羟化酶的基因多态性与血脂水平又存在一定的关联[35]。载脂蛋白[36]是构成血浆脂蛋白的重要组分,赋予脂类以可溶的形式,并在血浆脂蛋白代谢中起重要作用:①促进脂类运输;②调节酶活性;③引导血浆脂蛋白与细胞表面受体结合。载脂蛋白是功能上极其活跃的一组血浆蛋白质。

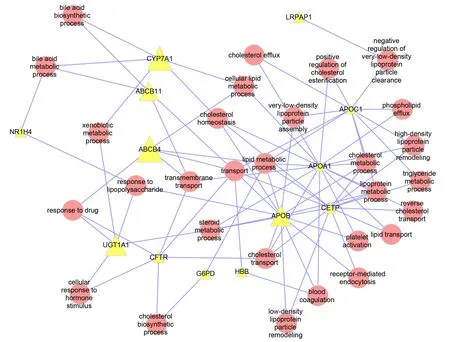

目前发现了许多与胆固醇结石形成相关的蛋白。但是相关研究只是注重个别蛋白对于胆固醇结石的形成有哪些影响,并未从总体上研究与胆固醇结石形成的相关蛋白,同时对于这些相关蛋白之间是否有一定的关联性也没有进行深入研究。为全面展示与胆固醇结石形成有关蛋白的研究进展,利用文献挖掘技术对Pubmed文献数据库进行了查询,最终得到14个与胆固醇结石发病相关的已知肝脏蛋白。进一步利用GO(Gene ontology)数据库将具有相同GO功能注释的蛋白通过注释术语连接起来构建网络(图2),发现这些蛋白绝大多数与脂类代谢相关。

国内外运用组学技术[37]研究胆石症成因的报道还较少见。对易患结石小鼠和不易患结石小鼠的肝组织进行比较的转录组学研究发现,差异表达的基因主要集中于脂类代谢、氧化应激、免疫炎症反应、凋亡等功能通路[31,38-39]。Zhou等[41]将1例胆固醇结石患者的胆汁分别利用二维电泳技术/质谱技术、二维电泳-液相色谱-串联质谱技术两种蛋白组学技术进行研究分析,结果分别有48和218种蛋白质被鉴定出来。张殿彩等[41]采用二维电泳技术/质谱技术比较蛋白组学技术研究胆固醇结石患者胆囊的胆汁微泡相与微胶粒相的蛋白质表达谱的差异,结果成功鉴定出差异表达蛋白质8个,6个蛋白在微泡相中表达上调,2个下调。胆固醇结石发生机制的研究将会成为新热点,对预防和治疗发挥指导作用。

6 结 语

胆囊结石的患者日益增多,目前胆囊结石的病因及机制尚不十分清楚,阐明疾病的发生机制对预防和治疗疾病意义重大。已经发现胆囊结石的形成与胆汁胆固醇超饱和、微泡稳态失衡,胆汁中凝血纤溶功能紊乱相关。通过降低胆汁中胆固醇浓度,维持促/抑成核因子的动力学稳态可以有效较少胆固醇结石的发生。目前仅阐述了凝血激活过程和微泡在胆石形成过程中起到的部分作用,深入研究两者的作用对阐明胆石症的病因及机制具有重要意义,同时有助于预防胆固醇结石的发生。

图2 与胆囊胆固醇结石相关的蛋白及GO注释可视化关系

ANK1:锚蛋白1;NR1H4:核受体亚科1 H组的成员4;CYP7A1:胆固醇7α-羟化酶;ABCB11:ATP结合盒亚科11 B成员;ABCB4:ATP结合盒亚科4B成员;UGT1A1:UDP葡萄糖醛酸转移家庭成员1 A1;GFTR:囊性纤维化跨膜电导调节蛋白;G6PD:葡萄糖-6-磷酸脱氢酶;HBB:血红蛋白β亚基;APOB:载脂蛋白B;APOA1:载脂蛋白A1;APOC1:载脂蛋白C1;CETP:胆甾醇酯转运蛋白;LRPAP1:低密度脂蛋白受体相关蛋白1;signal transduction:信号转导;bile acid metabolic process:胆汁酸代谢过程;bile acid biosynthetic process:胆汁酸生物合成过程;xenobiotic metabolic process:异生素代谢过程;response to drug:对药物的反应;response to lipopolysaccharide:对脂多糖的反应;transmembrane transport:跨膜转运;transport:运输;cellular response to hormone stimulus:细胞对激素刺激的反应;cholesterol biosynthetic process:胆固醇生物合成过程;cholesterol homeostasis:胆固醇体内平衡;steroid metabolic process:类固醇代谢过程;lipid metabolic process:脂质代谢过程;cellular lipid metabolic process:细胞脂质代谢过程;cholesterol transport:胆固醇运输;cholesterol efflux:胆固醇流出;very low density lipoprotein particle assembly:极低密度脂蛋白颗粒组装;low density lipoprotein particle remodeling:低密度脂蛋白颗粒重塑;positive regulation of cholesterol esterification:胆固醇酯化的正调节;negative regulation of very low density lipoprotein particle clearance:非常密度脂蛋白颗粒清除的负调节;phospholipid efflux:磷脂外排;high density lipoprotein particle remodeling:高密度脂蛋白颗粒重塑;cholesterol metabolic process:胆固醇代谢过程;lipoprotein metabolic process:脂蛋白代谢过程;triglyceride metabolic process:三酰甘酯代谢过程;reverse cholesterol transport:逆转胆固醇转运;lipid transport:脂质运输;platelet activation:血小板活化;receptor mediated endocytosis:受体介导的内吞作用;blood coagulation:血液凝固;黄三角:检索到的与胆囊胆固醇结石发病相关的蛋白,黄三角越大表示该蛋白与胆囊胆固醇结石发生的关联程度越高;红圆圈:与胆囊胆固醇结石发病及上述蛋白均相关的GO功能注释(主要涉及生物学过程和分子功能);黄三角与红圆圈之间的连线表示该蛋白参与该功能或生物学过程