高铁软基工后沉降特性与加固效果

王敏,徐林荣,b,黄宇华,周俊杰,蔡雨

(中南大学 a.土木工程学院;b.高速铁路建造技术国家工程实验室,长沙 410075)

路基的工后沉降变形控制是确保高速列车安全、舒适、平稳运行的前提条件[1],而深厚软土地基是工后沉降控制的难题[2]。近年来,随着桩-筏、网复合地基及桩-板结构等新型地基处理措施被陆续应用于高速铁路软土地基处理中[3],研究软土地区高速铁路路基沉降特性与地基加固效果就成为工程设计中的主要问题之一[4]。

高速铁路软土地基沉降特性的研究成果颇丰,总体上可归纳为空间特性和时间特性两个方面。空间特性方面,常见的有路基平面不同位置的沉降差异[5]、沿深度方向上的总沉降构成[6]及桩土沉降差[7]等;时间特性方面,主要包含不同建设阶段的沉降值比较及沉降预测[8-9]等方面。虽然,众多专家对这些问题已进行过较为全面的研究和总结,但仅局限于建设阶段,运营期软土路基沉降特性的研究十分缺乏。

对于加固效果,目前主要集中在通过现场试验[10-11]和理论分析[12-13]等方法对建设期的某一类地基进行单独研究,其评判加固效果优劣的方法多是通过比较建设期沉降大小及预测工后沉降是否超限,其核心即是“达到铺轨条件,则加固效果好”。然而,该方法存在一定的局限性,即未将沉降特性与沉降的影响因素——例如软土厚度、预压方案等有效结合,研究结论缺乏物理含义。为此,有学者专门讨论了一般软土路基沉降特性与软土厚度等沉降影响因素之间的关系问题[14-15],但研究对象并非高速铁路,且均缺乏不同地基处理措施间的对比,无法体现某类地基处理措施的优劣及适用范围。

由于中国高铁运营的时间相对较短,导致建设期研究成果缺乏系统运营数据的支持和验证。基于此,本文以运营期沪宁城际高速铁路100余公里路基3 a的30余次直接沉降监测数据为基础,研究运营期高铁软土路基的沉降特性,提出基于“当量软弱土厚度”的加固效果评判新方法,并对桩-筏、网复合地基和桩-板结构的加固效果进行对比,以期为工程建设提供一定的建议。

1 沪宁城际高铁概况

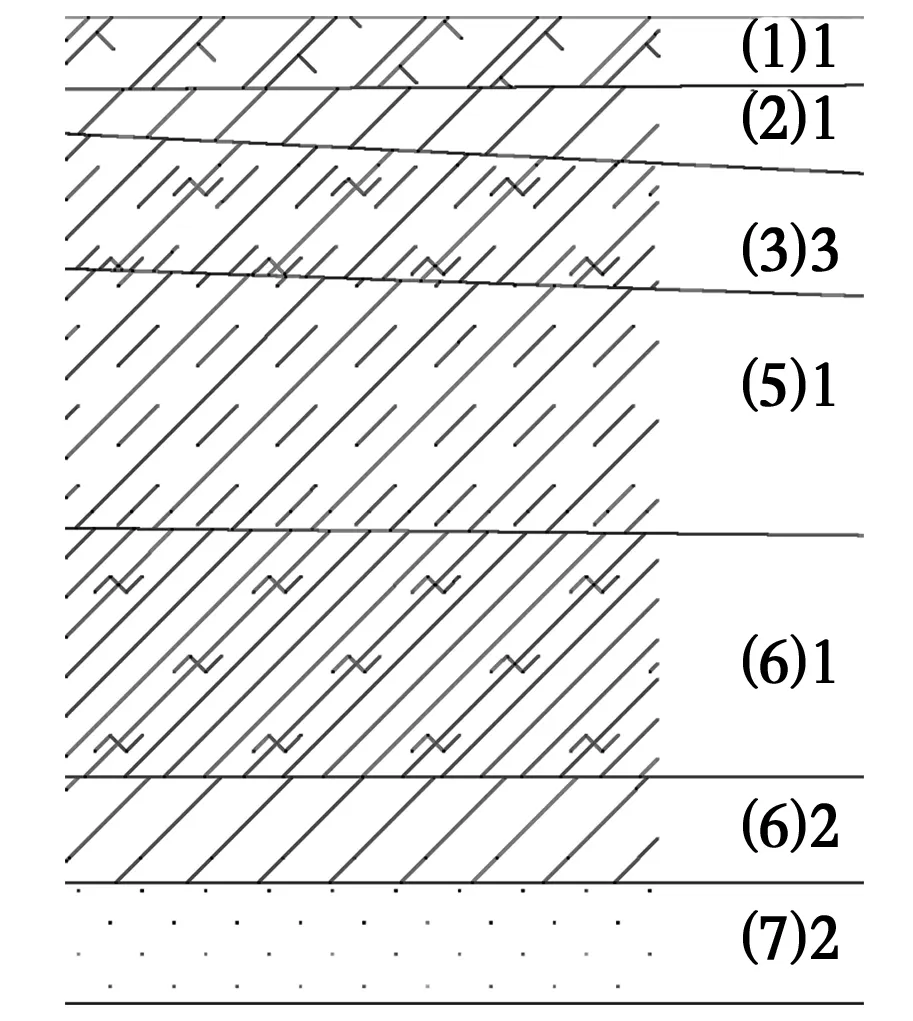

沪宁城际高速铁路位于上海市、江苏省境内,上海—南京站正线全长302.209 km,于2008年7月1日开工建设,2010年7月1日正式开通运营。沪宁高铁地处长江三角洲的冲积平原,沟河纵横,水网密布,全线累计有78 km的软土带,分布广且淤积深,局部深达40多米,地质条件差(见图1)。路基长度为104.75 km,约占全线的34.66%,地基处理主要采用桩-筏、桩-网及桩-板3种型式。

图1 典型地层剖面图Fig.1 Typical stratigraphic

主要地层工程特性指标见表1。

表1 地基土物理力学指标Table 1 Physico-mechanical indexes of subsoil

2 工后沉降等级与状态

2.1 运营期沉降等级划分

工后沉降主要观测运营期沉降状况,即沉降状态。沉降状态区划,需要以实测沉降数据为基础,结合沉降推算进行判断。基于此,通过对沉降特性之一的沉降等级的研究,为解决如何建立有效的加固效果评判体系的问题提供一种新思路。

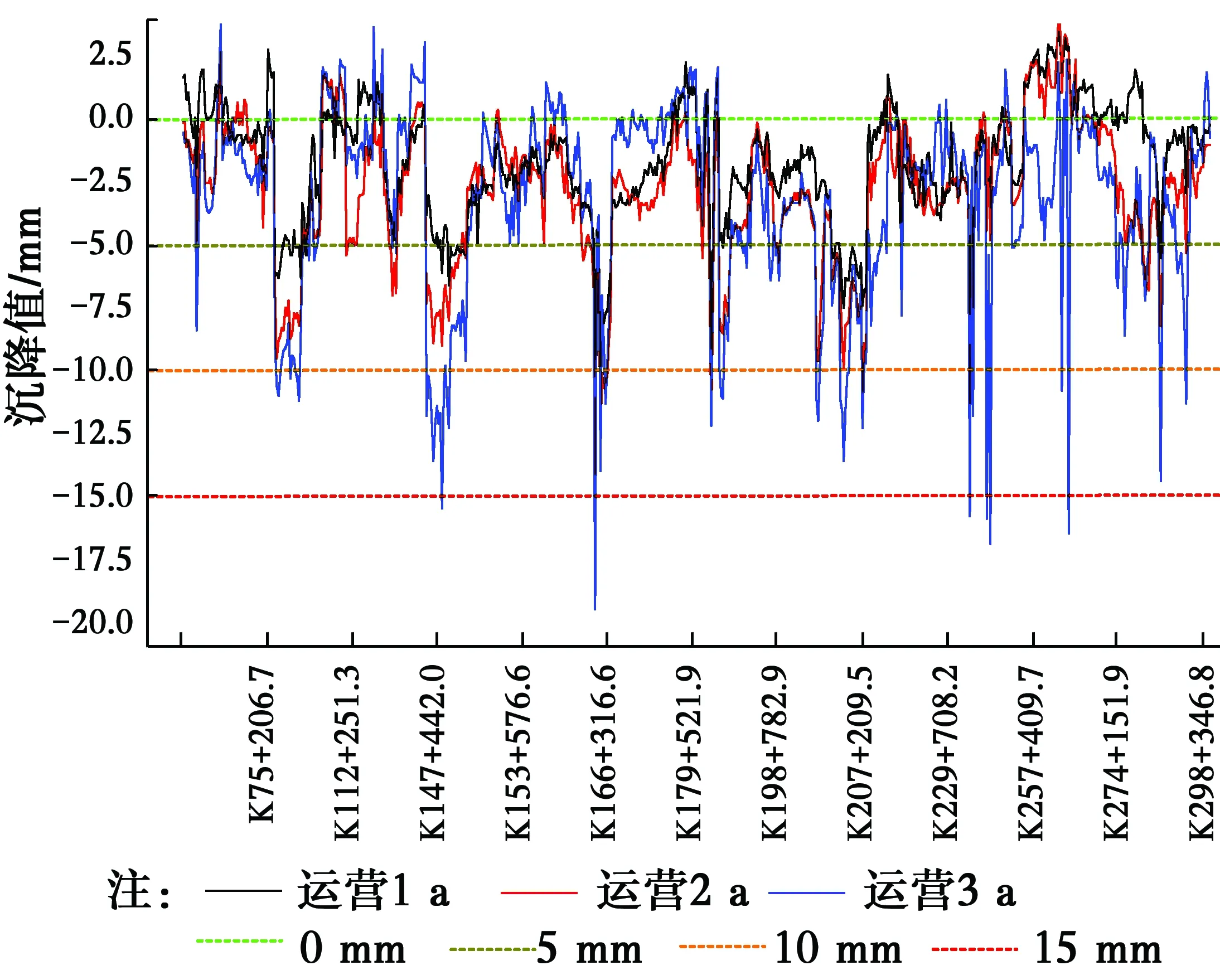

沪宁城际高铁全线路基中,桩-筏、网复合结构及桩-板结构处理的地基占沪宁高铁路基总长的83.4%,通车3 a后的纵断面沉降曲线如图2所示。

图2 纵断面沉降曲线Fig.2 Profile settlement

根据3个期次全线路基纵向沉降曲线的特征,将沉降分为“小于5 mm”、“5~10 mm”、“10~15 mm”、“大于15 mm”4个等级,统计见表2。

表2 不同沉降等级路基长度统计Table 2 The length statistics of different settlement grade

可见,运营3 a,沉降等级处于10 mm以内的区间长度所占比例始终处于104.75 km路基总长的97%以上;沉降等级超过10 mm的区间长度保持在路基总长的3%以内;10~15 mm等级区间长度增长较快,应引起注意。

2.2 运营期沉降状态区划

在沉降等级划分的基础上,结合《客运专线铁路无碴轨道铺设条件评估技术指南》给出的双曲线法等6种沉降推算的规范方法,推算各等级的沉降发展趋势。

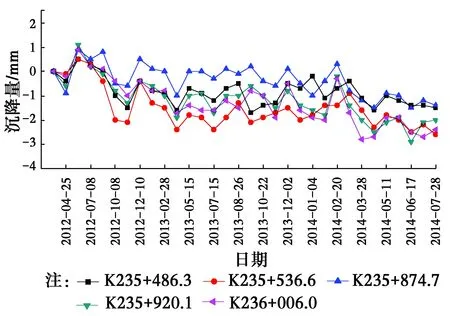

从图3可见,沉降值小于5 mm的断面沉降随时间变化波动较大,无明显规律,推算误差较大,但由于其沉降量基本稳定在5 mm之内,且波动幅值在1 mm左右,故基本可判断为沉降稳定。

图3 横断面沉降图(小于5 mm)Fig.3 Cross sectional settlement curve (less than 5 mm)

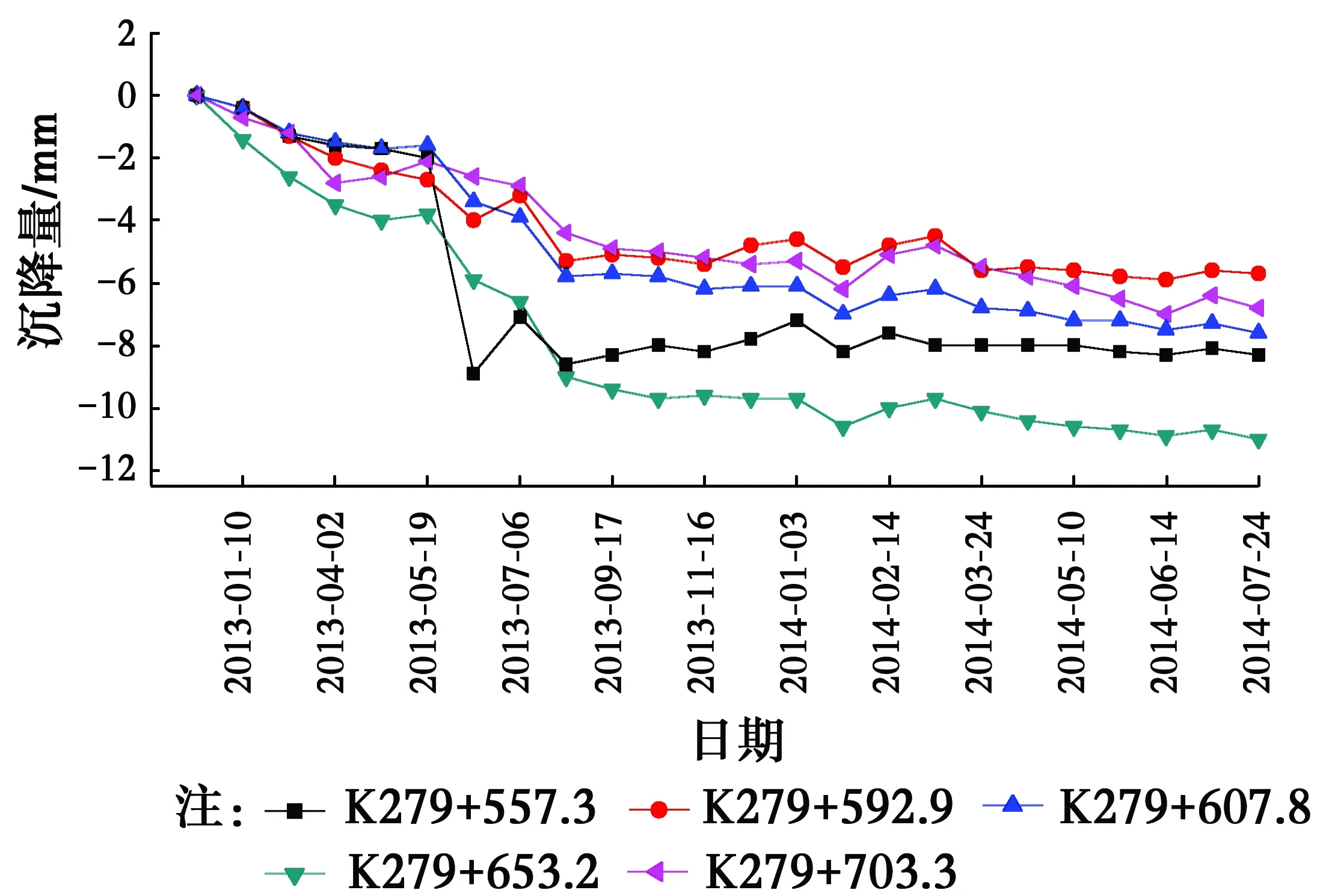

沉降量处于“5~10 mm”的断面见图4和图5,前期随时间变化沉降发展较快,后期逐渐趋于稳定。选择断面K279+557.3作为分析对象,可见规范内双曲线法、指数曲线法等6种推算方法的拟合度均较好,最后呈收敛于15 mm以内。由此可判断,沉降处于5~10 mm范围内断面为基本稳定状态。

图4 横断面沉降图(5~10 mm)Fig.4 Cross sectional settlement curve (5~10 mm)

图5 K279+557.3断面沉降推算图Fig.5 The calculation curve of section settlement

沉降处于10~15 mm范围内的断面见图6和图7,其随时间变化发展趋势与沉降处于5~10 mm的断面较为相似,但沉降明显稳定的时间较为滞后,而通过沉降推算得到的结果显示,部分断面并未明显收敛,例如断面K235+637.6,沉降继续发展并有超过15 mm的趋势。由此可判断,沉降处于10~15 mm范围内的断面为临界超限状态,应加强该等级内断面的监测,并及时对即将超限的断面进行处理。

图6 横断面沉降图(10~15 mm)Fig.6 Cross sectional settlement curve (10~15 mm)

图7 K235+637.6断面沉降推算图Fig.7 The calculation curve of section settlement

根据以上分析可知,运营期路基沉降特性有比较明显的规律性,沉降状态可划分为“稳定”、“基本稳定”、“临界超限”和“超限”4个状态,分别对应的工后沉降值为“小于5 mm”、“5~10 mm”、“10~15 mm”及“大于15 mm” 4个等级。基于路基沉降的这种特性,加固效果可以沉降等级为依据进行评判。

3 加固效果运营期评判及对比

3.1 常规方法评判地基加固效果

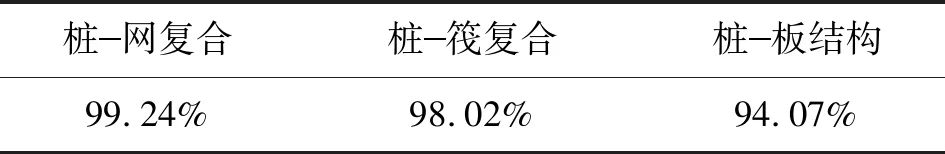

常规方法仅对不同地基处理方式的沉降监测数据进行对比,不考虑沉降的影响因素,所得出的结论不具备相应的物理含义。利用4个不同的沉降等级及状态,将桩-筏及桩-网复合地基、桩-板结构处理地基不同沉降工后沉降等级占全线的比例统计如图8所示。可见,绝大部分路段的工后沉降满足规范中“路基工后沉降不宜超过15 mm”的要求,桩-网复合地基沉降处于“稳定”及“基本稳定”状态的断面总量比例高于其余两类,而处于“临界超限”及“超限”状态的断面中,桩-板结构处理地基比例最高,加固效果的优劣排序为桩-网复合结构、桩-筏复合结构、桩-板结构。

图8 工后沉降统计Fig.8 Statistics of post-construction

桩网复合桩筏复合桩板结构99.24%98.02%94.07%

表4 临界超限及已超限Table 4 Critical overrun and overrun

3.2 改进方法评判地基加固效果

3.2.1 当量软弱土厚度”概念的提出 沉降特性建立在沉降影响因素的基础之上,影响因素不同,沉降特性表现差异巨大。因此,不考虑沉降的影响因素而仅依据沉降监测数据来研究不同地基处理措施的沉降特性是片面的。结合《铁路工程地基处理技术规程》的规定及实际情况,不同型式地基处理措施应根据软土厚度等沉降影响因素而确定,同时,沪宁城际高速铁路由于工期紧张,且地处长江三角洲平原,预压时间及路堤高度等因素差异不大。提出“当量软弱土厚度”的概念,结合软弱土对工后沉降的影响,改进传统加固效果评判单纯比较沉降等级的方法。以粉砂、粉土、软塑状粉质黏土及淤泥质粉质黏土等沉降易发生的软弱土层厚度与其孔隙比之积累加来表示,见式(1)。

(1)

式中:H为当量软弱土厚度;n为软弱土层数;hi为第i层软弱土层厚度;ei为第i层软弱土的孔隙比。

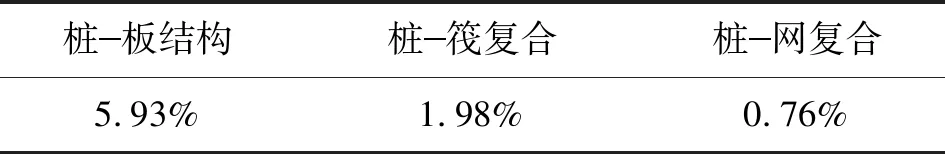

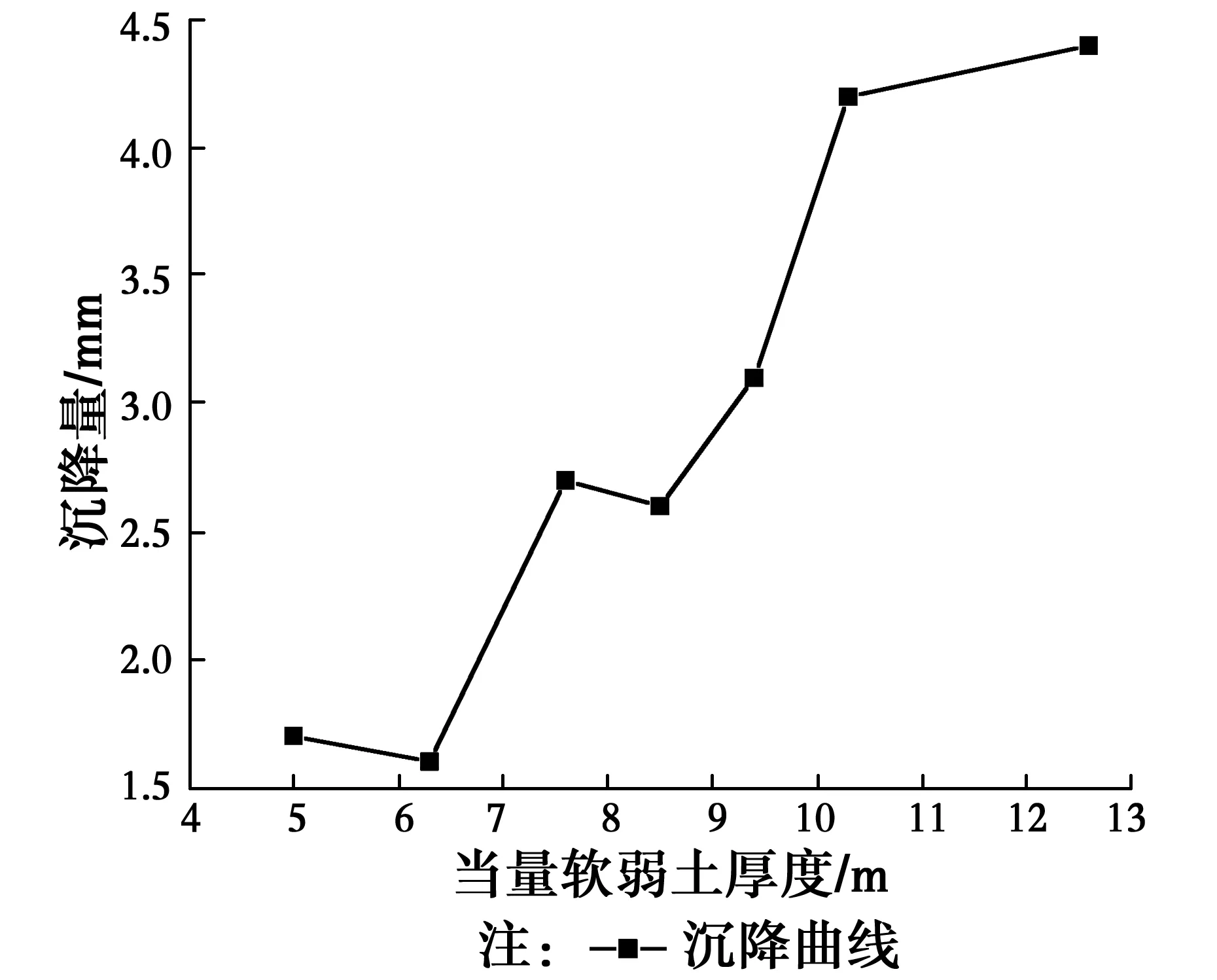

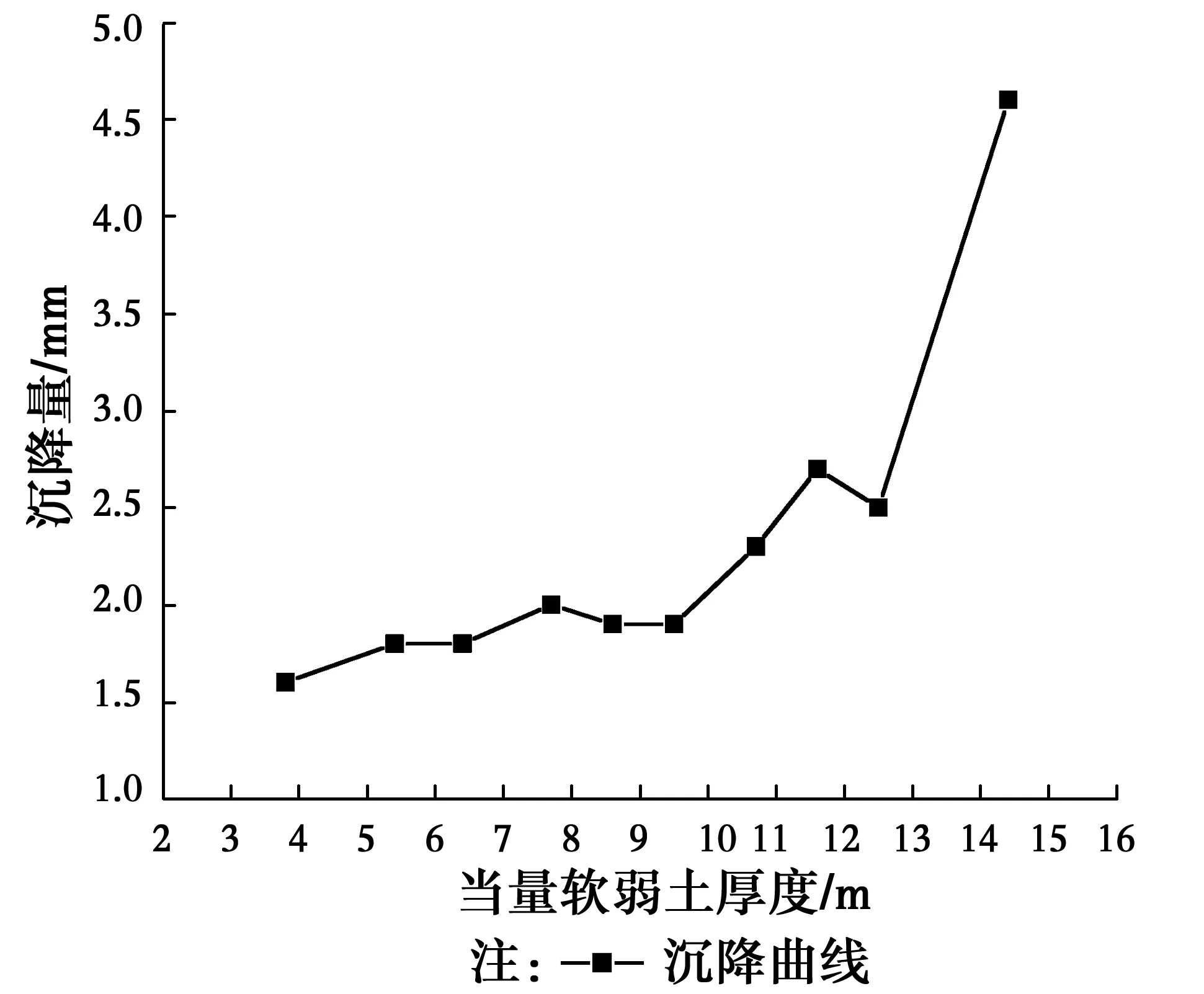

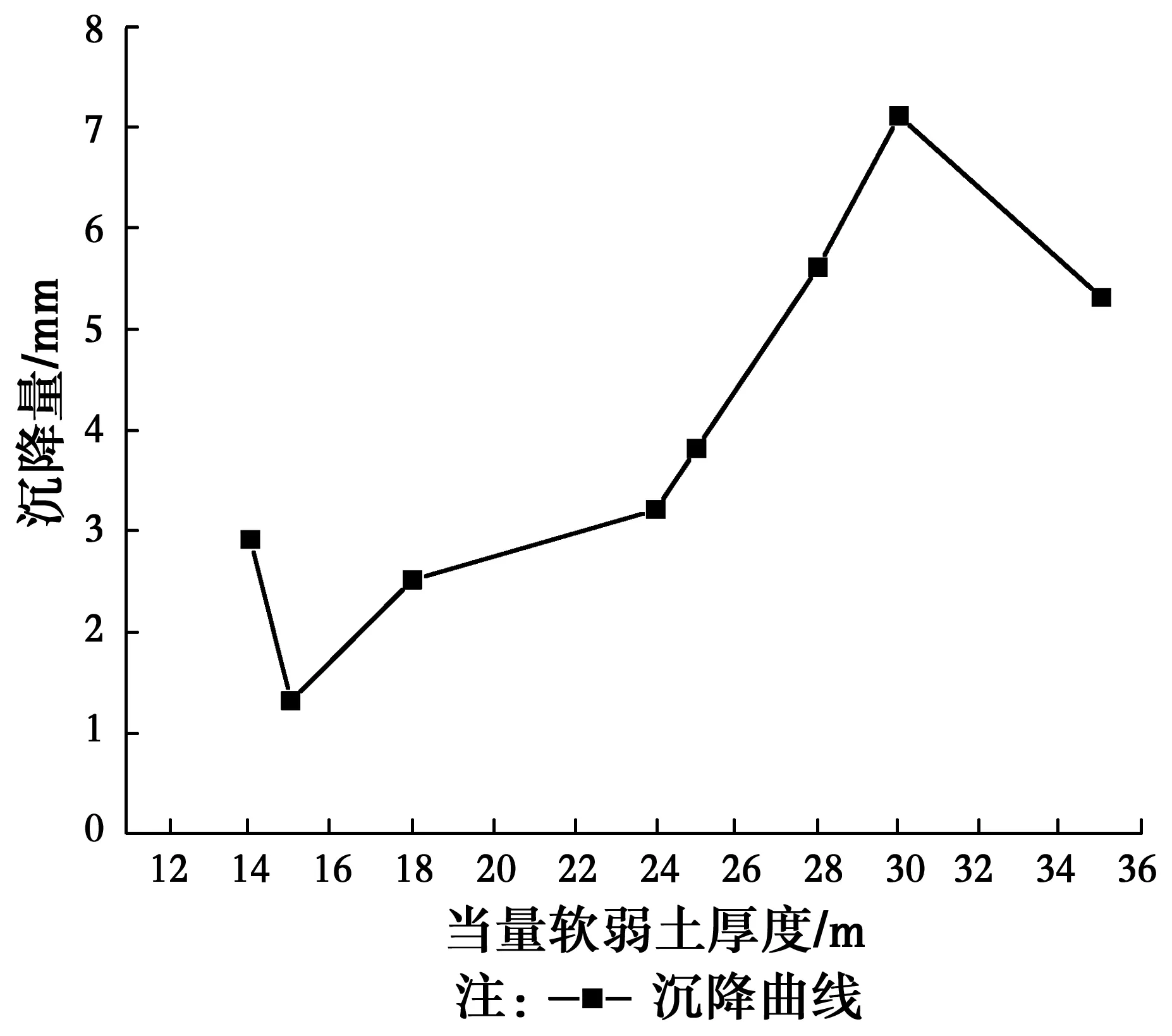

3.2.2 评判过程 以一定范围内的当量软弱土厚度均值为横坐标,对应该范围厚度的沉降均值为纵坐标作图,对不同地基处理措施路基工后沉降与当量软弱土厚度的关系进行探究。从图9~图11可见,桩-网复合地基在当量软弱土厚度在6 m以内时,沉降变化缓慢,当厚度超过6 m后,沉降急剧增大,有效加固时的最大平均当量软弱土厚度为12.5 m;桩-筏复合地基在当量软弱土厚度在13 m以内时,沉降随厚度的增加而缓慢增加,当厚度达到13 m左右时,沉降增大的速率达到极致,有效加固时的最大平均当量软弱土厚度为14 m;绝大多数的桩-板结构被用于加固当量软弱土厚度超过14 m的区段,其有效加固时的最大平均当量软弱土厚度为35 m,当厚度达到24 m左右时,沉降速率明显增大。

可见,3种不同措施加固的地基沉降与当量软弱土厚度总体上成正相关关系,桩-板结构有效加固时的当量软弱土厚度远大于桩-筏及桩-网复合地基,不同地基处理措施下随当量软弱土厚度增加沉降变化的趋势有较大差异。

图9 桩-网复合地基Fig.9 pile-net composition

图10 桩-筏复合地基Fig.10 pile-raft composition

图11 桩-板结构

利用“当量软弱土厚度”的概念,从不同地基处理措施的单位当量软弱土厚度沉降值及临界超限断面所对应的当量软弱土厚度两个方面对加固效果进行对比。

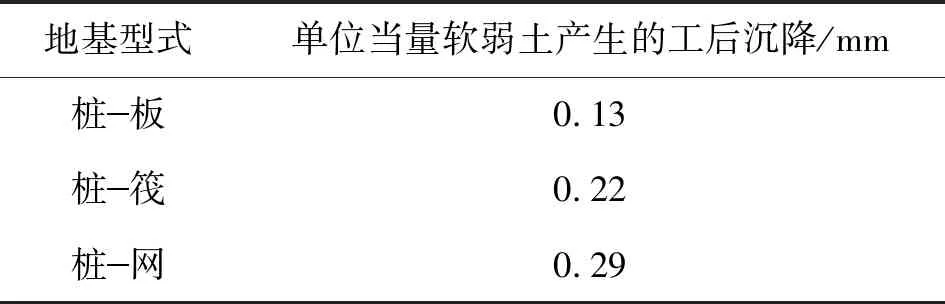

1)不同地基处理措施的单位当量软弱土厚度沉降值,如表5所示。

表5 单位当量软弱土沉降均值Table 5 The mean value settlement of unit equivalent soft soil

结果表明:桩-板结构处理的地基单位当量软弱土厚度的工后沉降值仅为桩-筏复合地基的59%,桩-筏复合地基是桩-网复合地基的76%。

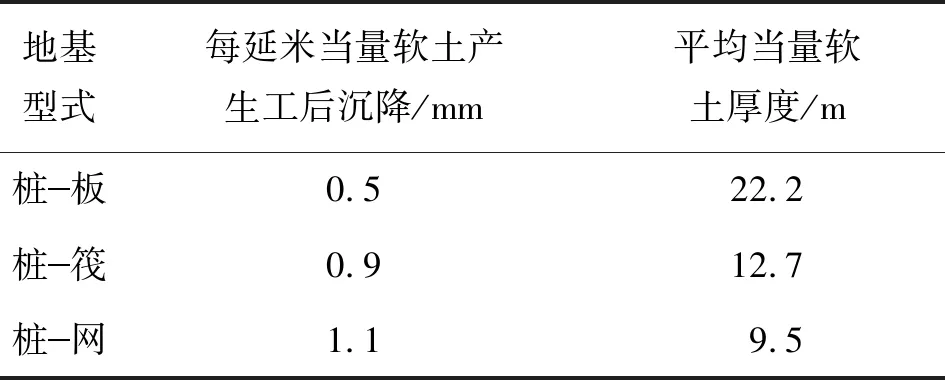

2)临界超限断面所对应的当量软弱土厚度 根据沉降与当量软弱土厚度成正相关的关系,当沉降达到临界超限范围时,可认为当量软弱土厚度即是各种不同地基处理方式能有效发挥沉降控制作用的最大厚度,由此得到桩-板结构、桩-筏及桩-网复合地基沉降处于临界超限时的平均最大当量软弱土厚度及此时每延米当量软弱土厚度的沉降值,如表6所示。

表6 沉降控制效果对比Table 6 Comparison of settlement control effect

可见,桩-板结构处理的地基中,每延米当量软弱土发生的沉降远小于桩-网及桩-筏复合地基,且桩-板结构有效控制沉降时的当量软弱土层厚度是桩-筏复合地基的1.7倍,而桩-筏是桩-网的1.3倍。由此可见,桩-板结构的加固效果远优于桩-筏及桩-网复合地基。

3.3 比较与讨论

基于实测数据的比较,桩-网复合结构的加固效果优于桩-筏复合结构及桩-板结构(如图8),这显然是不合理的。针对常规方法未考虑软土厚度的问题,提出“当量软弱土厚度”概念,将不同地基处理措施加固效果的对比建立在同一标准上,从单位当量软弱土厚度沉降均值及有效控制沉降时的临界当量软弱土厚度两个方面对不同地基处理措施加固效果进行对比,并得到桩-板结构的加固效果优于桩-筏及桩-网复合结构的结论。

由于桩-网复合地基的土拱效应,使荷载向桩顶集中,从而使桩体产生刺入变形,同时,软土本身的承载力较小,桩土荷载分担比增大,使得刺入变形更为明显。在荷载作用下,桩体的刺入变形导致复合地基承载力降低,从而沉降增大。桩-筏复合地基在筏板的调节作用下,桩间土发挥了较大的承载力,因此,当软弱土厚度在一定范围内时,地基沉降变化较小。而桩-板结构作为一种新型刚性轨下基础结构,承台板将荷载传向桩基,桩基再将荷载传递到持力层,从而改善了路基软弱土体部分的受力状态,提高了整体承载力,故桩-板结构常用于加固软弱土厚度较大的区段。结合沪宁城际高速铁路的实际应用情况来看,桩-筏及桩-网复合地基通常用于当量软弱土厚度14 m以内的区段加固,而桩-板结构则被大量用于加固当量软弱土厚度超过14 m的区段,并取得良好的加固效果。

4 结论

以沪宁城际高铁104.75 km路基运营3 a内10余次的工后沉降监测数据为基础,对运营期高铁软土路基沉降特性及加固效果两个方面进行了分析。

1)运营3 a,路基工后沉降可划分为4个等级—“小于5 mm”、“5~10 mm”、“10~15 mm”及“大于15 mm” ,对应的里程长度依次为91.9、10、2.5、0.4 km,占路基总长比例为87.7%、9.5%、2.43%及0.37%。

2)利用沉降推测方法,基于实测数据的沉降等级划分,运营期路基工后沉降状态可区划为“稳定”、“基本稳定”、“临界超限”及“超限”4个状态,可为运营期沉降预警预报奠定一定的理论基础。

3)基于实测数据比较的常规方法显示:桩-网复合结构的加固效果优于桩-筏复合及桩-板结构;利用“当量软弱土厚度”概念对常规方法未考虑软土厚度的缺陷改进后,分析结果显示桩-板结构加固区的单位当量软弱土厚度沉降值仅为桩-筏复合地基的59%,桩-筏复合地基是桩-网复合地基的76%;桩-板结构有效加固时的“临界”当量软弱土厚度为桩-筏复合地基的1.7倍,桩-筏复合地基是桩-网复合地基的1.3倍。

以上结论是基于沪宁城际高速铁路路基工后沉降数据的分析而得出,加固效果评判新方法仅考虑软弱土厚度,尚需要进一步考虑预压方案、路基填筑方案等数据并验证,使提出的概念及分析方法更加合理可行。