基于微观孔喉结构及渗流特征建立致密储层分类评价标准

——以鄂尔多斯盆地陇东地区长7储层为例

徐永强,何永宏,卜广平,陈 霖,刘林玉,朱玉双

(1.西北大学 大陆动力学国家重点实验室/地质学系,西安 710069;2.中国石油 长庆油田分公司 开发事业部,西安 710018;3.中国石油 长庆油田分公司 第六采油厂,西安 710018;4.中国石油 长庆油田分公司 勘探开发研究院,西安 710018)

近年来,致密油作为一种重要的非常规油气资源而成为全球油气勘探领域的研究热点[1-6]。致密储层微观孔喉具有尺寸细小、结构复杂、非均质性强等特点[7],这不仅影响致密油的储集与渗流,而且与致密油的开发密切相关[8-11]。建立致密储层的分类评价标准有助于为下一步攻关目标的决策提供科学依据,这对致密油的勘探开发具有重要意义。部分学者根据高压压汞曲线及物性参数特征对致密储层进行分类[8,12-15],部分学者也根据致密储层的某一特点进行分类评价[16-17]。但以上方法对致密储层的评价过于片面,没有对致密储层孔喉特征进行系统表征。此外渗流特征与开发效果紧密相关,也应作为储层分类评价的依据。

鄂尔多斯盆地的致密油分布范围广、含油饱和度高、总资源量大[18-20],具有较好的开发潜力。本文以鄂尔多斯盆地陇东地区三叠系延长组长7段(简称长7)储层为例,根据岩心物性分析、铸体薄片鉴定、扫描电镜观察、CT扫描、恒速压汞测试、高压压汞测试、核磁共振实验、可视化多相渗流实验等方法,对致密储层的微观孔喉结构及渗流特征进行研究,分析各类实验方法表征微观孔喉特征的适用性,并在此基础上选取能够反映微观孔喉结构及渗流特征的参数作为评价指标,建立致密储层分类评价标准,以期为致密储层的有利目标区优选提供依据。

1 地质概况

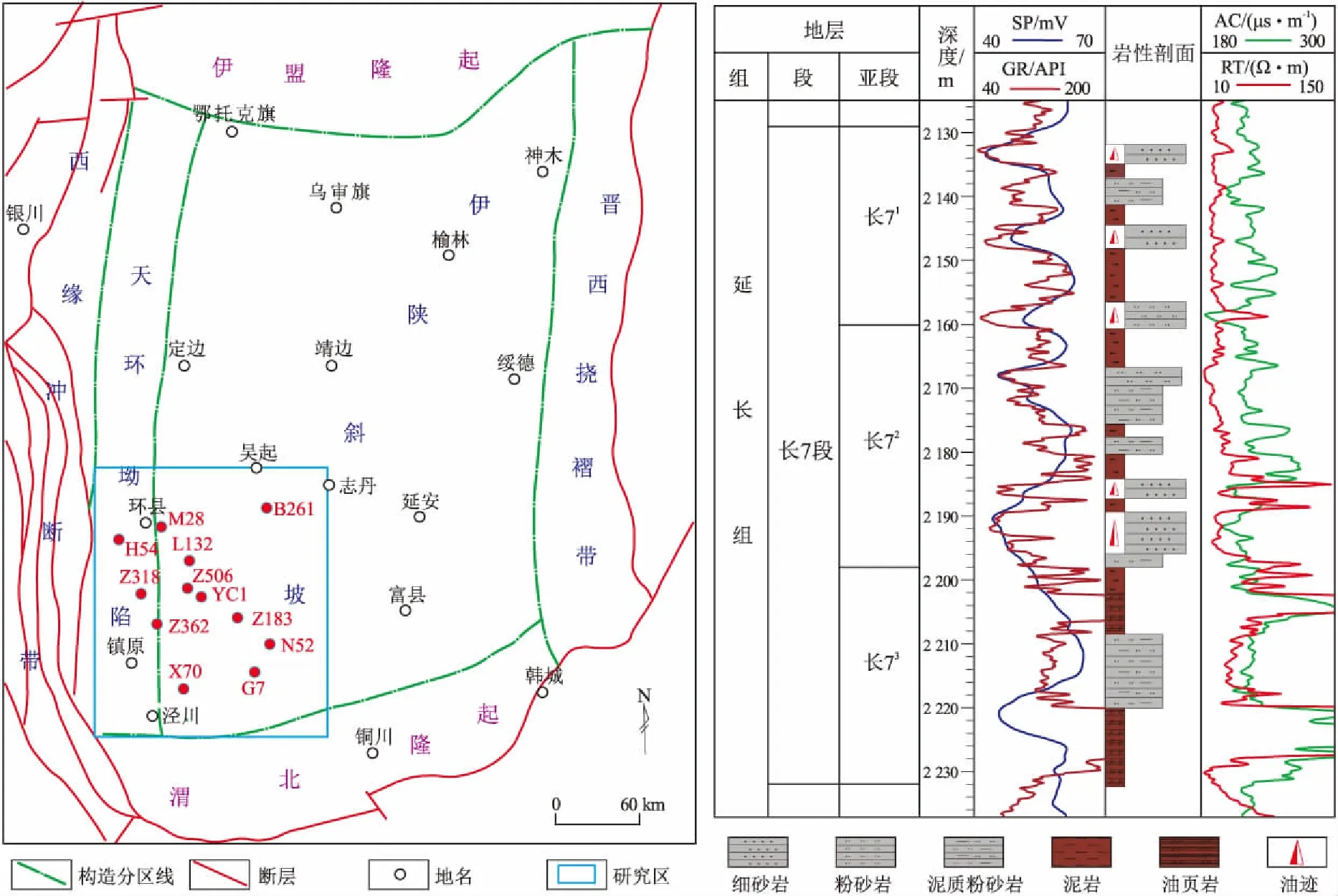

鄂尔多斯盆地晚三叠世长7沉积期湖盆范围广、坳陷深,是湖盆发育鼎盛阶段[21],其中长73期为大面积的半深湖—深湖沉积,主要发育厚层泥岩、油页岩,是生成油气的重要烃源岩段[22-23];长72、长71期的砂体主要以砂质碎屑流沉积和浊流沉积为主[23],纵向上与泥岩互层(图1),平面上砂体连片分布,发育规模较大。陇东地区位于鄂尔多斯盆地西南部,处于长7沉积期湖盆发育的中心位置,现今内部构造简单,地层平缓,其中长71、长72段砂体受沉积与成岩作用的控制而较为致密。由于其紧邻烃源岩段,油气较为富集,是致密油的主要产层[24]。

2 样品采集与分析测试

本次实验样品均取自陇东地区长7致密砂岩储层,根据岩心观察及物性测试结果优选代表性样品洗油烘干后进行各类分析测试。为了对比分析各实验方法在致密储层孔喉结构表征中的差异性,着重对研究区B261井、Z362井、L132井长7储层的样品进行了不同实验测试,其中除铸体薄片、扫描电镜、高压压汞等常规测试外,还包括恒速压汞、CT扫描等实验。为了解致密储层的渗流特征,进行了核磁共振测试及可视化多相渗流实验。

图1 鄂尔多斯盆地陇东地区构造单元及Z506井长7段地层综合柱状图

2.1 高压压汞测试

钻取直径约2.5 cm、长度约2.5 cm的柱样,采用美国麦克AutoPoreⅣ 9505全自动压汞仪,参照《岩石毛管压力曲线的测定:GB/T 29171-2012》标准进行高压压汞测试,实验最大进汞压力为200 MPa。

2.2 恒速压汞测试

钻取直径约2.5 cm、长度约1 cm的柱样,采用ASPE-730恒速压汞仪,以极低的速率(5×10-5mL/min)将汞注入岩样,根据进汞过程中压力及进汞量的变化,测试分析出孔隙、喉道结构特征,最大进汞压力为900 psi(约6.2 MPa)。

2.3 CT扫描测试

首先钻取直径约2.5 cm柱样进行低精度扫描,为获取较高的分辨率,在样品上代表性部位钻取直径约 2mm小柱样,采用Zeiss Xradia 510 Versa型微米级CT扫描仪进行实验。CT扫描结果能够真实地反映出岩样在微米尺度分辨率下微观孔喉特征,获得一系列二维切片、三维孔喉结构模型照片及孔喉结构参数。

2.4 核磁共振测试

钻取直径约2.5 cm、长度约2.5 cm的柱样并饱和模拟地层水,使用MARAN型核磁共振分析仪,按照《岩样核磁共振参数实验室测量规范:SY/T6490-2014》要求测取核磁共振参数,之后使用300 psi(约2.068 MPa)的脱水压力进行离心实验,测取离心后样品的核磁共振参数。

2.5 可视化多相渗流实验

将岩样磨制为长宽约为2.5 cm×2.5 cm、厚约0.6 mm的片状模型,利用西北大学自行组装的可视化多相渗流实验系统对模型进行油水渗流实验。实验可分为抽真空饱和水、饱和油、水驱油3个流程,同时在各个流程中进行图像采集、处理。

3 储层基本特征

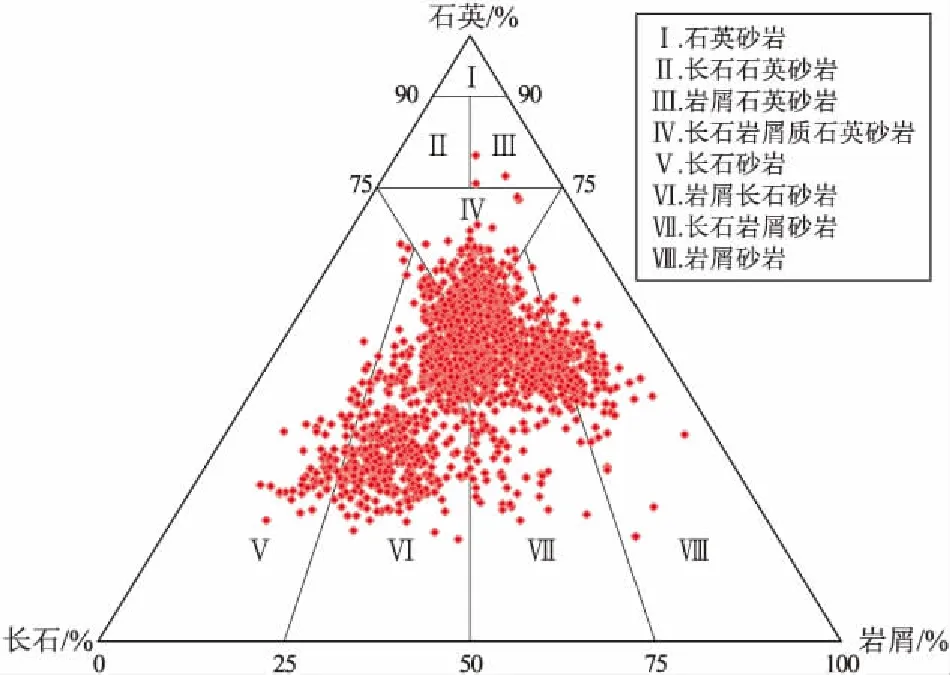

研究区长7致密储层以细砂岩、粉—细砂岩为主,岩性以岩屑长石砂岩及长石岩屑砂岩为主(图2),粒径主要分布于0.08~0.25 mm。碎屑组分中,石英、长石、岩屑的平均含量分别为37%,24%,23.4%,填隙物平均含量为15.6%。填隙物组分以黏土矿物、碳酸盐胶结物、硅质为主,其中黏土矿物主要为水云母、绿泥石、高岭石,含量分别为8.58%,0.85%,0.3%;碳酸盐胶结物主要为含铁质胶结物,其中铁白云石占1.97%,铁方解石占1.86%;硅质组分平均含量为1.13%,长石质组分平均含量为0.07%。此外,填隙物中含有少量的其他组分,如浊沸石、菱铁矿等,其总含量为0.54%。

图2 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层砂岩三角图

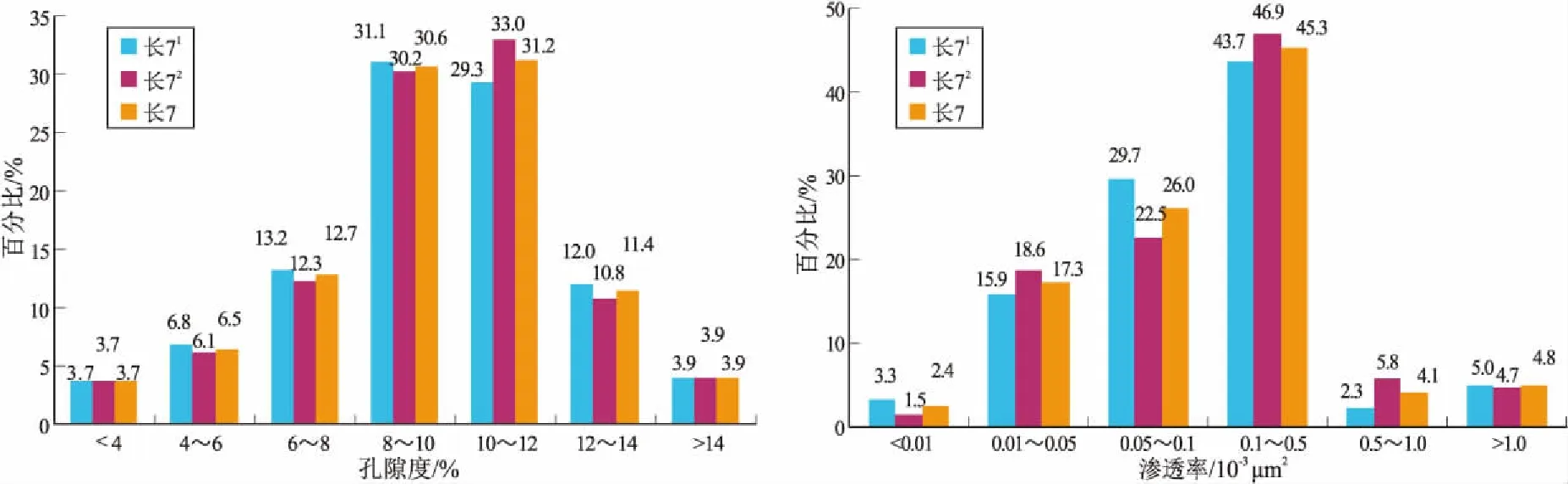

根据研究区1 231块样品的物性分析统计结果(图3),长7致密储层孔隙度主要分布在8%~12%,平均值为9.33%;渗透率主要分布在(0.01~0.5)×10-3μm2,平均值为0.18×10-3μm2,整体表现为相对“高孔低渗”的致密储层特征。

4 孔喉结构表征

4.1 孔喉类型

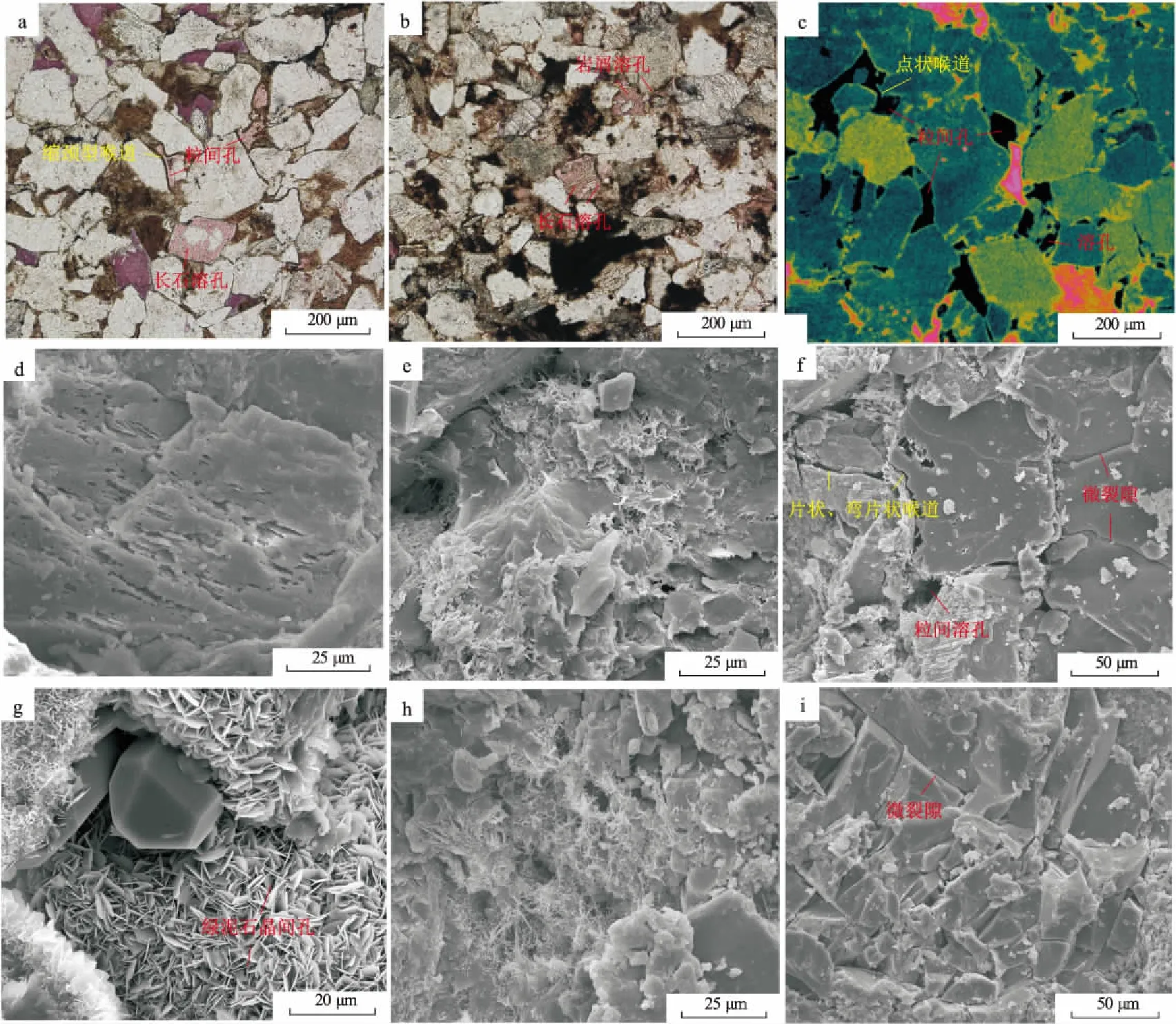

通过铸体薄片鉴定、扫描电镜分析表明,研究区长7致密储层的平均面孔率为1.89%,孔隙类型主要为长石溶孔(图4a,b,d)、粒间孔(图4a,c),平均面孔率分别为0.85%和0.81%,其所占总孔隙比例分别为45%和42.9%;其次为岩屑溶孔(图4b,e),平均面孔率为0.12%,所占总孔隙比例为6.3%;此外还发育有少量的粒间溶孔(图4f)、晶间孔(图4g)、微裂隙(图4f,i)等,面孔率分别为0.05%,0.03%,0.03%,其所占总孔隙比例分别为2.6%,1.6%,1.6%。统计结果表明,长7致密储层溶蚀孔隙发育程度好于粒间孔隙,这主要是由于原始沉积颗粒较为细小,且在沉积过程中的强压实作用使得粒间孔不断减小,而在成岩过程中溶蚀作用则较为普遍,如有机质分解产生的大量酸性溶液,使长石、岩屑产生溶蚀[25-26]。

图3 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层孔隙度及渗透率分布

图4 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层各类微观孔隙、喉道发育特征

a.B261号样,1 952 m,铁方解石充填孔隙,长石绢云母化,发育粒间孔、长石溶孔,孔隙孤立分布,可见点状、缩颈状喉道;b.X237号样,1 993 m,颗粒大小不均,粒间充填黏土杂基,见少量长石、岩屑溶蚀;c.Z362号样,2 306.5 m,CT扫描二维切片,见粒间孔、溶孔、点状喉道石英加大及残余粒间孔;d.Z183号样,1 838.8 m,长石溶孔;e.Z204号样,1 781.6 m,岩屑溶蚀产生溶孔;f.X259号样,1 897.1 m,发育有粒间溶孔及微裂隙,见片状、弯片状喉道;g.H54号样,2 661.15 m,针叶片状绿泥石,发育绿泥石晶间孔;h.Z120号样,1 733.03 m,岩屑溶蚀产生丝缕状伊利石,发育管束状喉道;i.Z318号样,2 253.1 m,石英紧密胶结,见微裂缝

Fig.4 Characteristics of microscopic pores and throat development of Chang 7 tight reservoir in Longdong area, Ordos Basin

根据前人对喉道类型划分及本次镜下观察,认为研究区长7储层喉道类型分为缩颈型(图4a)、点状(图4c)、片状或弯片状(图4f)、管束状(图4h)四类。缩颈型喉道主要发育在溶蚀孔处,其孔喉比较小;点状、片状或弯片状喉道主要由于砂岩颗粒被压实、压溶而排列比较紧密,孔隙空间大大减小,颗粒间点接触形成点状喉道,线接触、凹凸接触则形成片状、弯片状喉道,这几类喉道细小,往往使得孔喉比较大;管束状喉道在本区主要发育于黏土矿物胶结物中,其孔喉比不大,但孔隙、喉道均较为细小。

4.2 孔喉结构表征

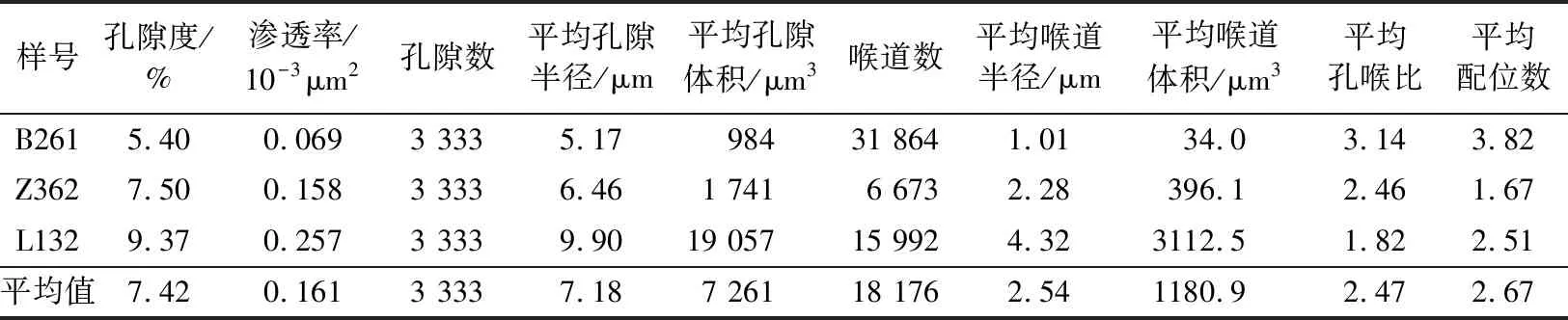

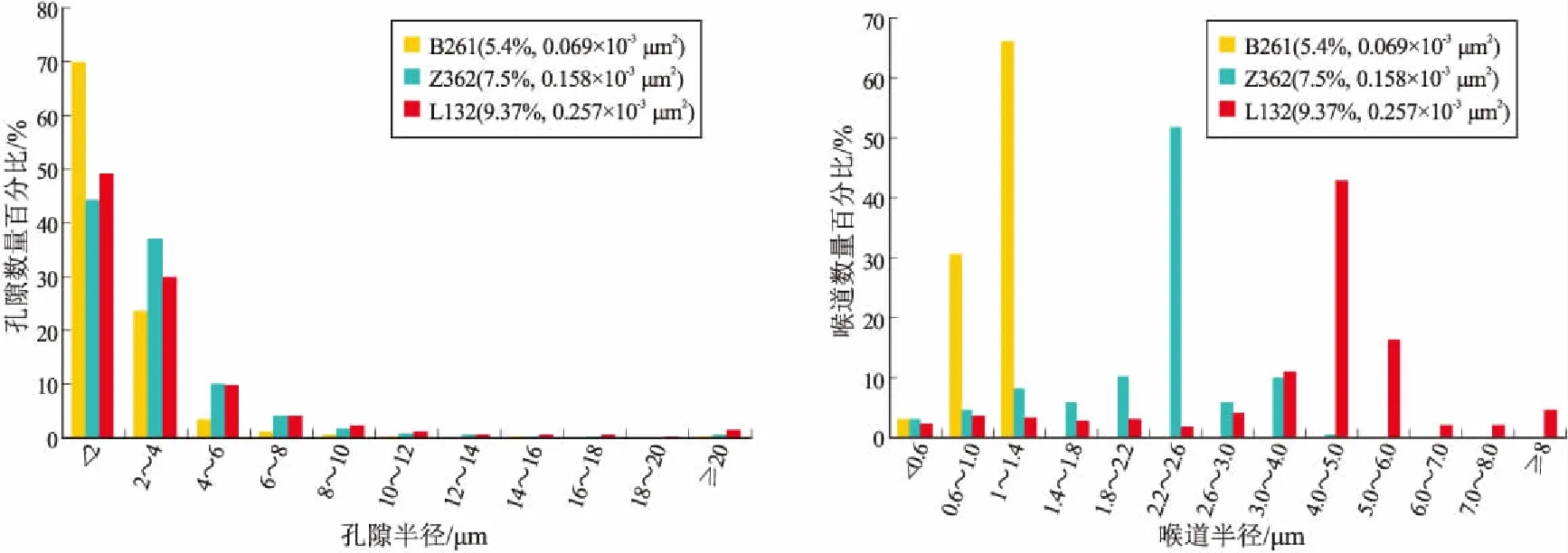

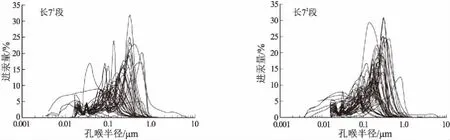

CT扫描能够重构出样品三维的立体模型,进而获取孔隙、喉道的大小、数量、体积及孔喉比、配位数等信息(表1)。通过绘制三块样品的孔隙、喉道大小分布图(图5),可看出研究区长7致密储层微米级孔隙具有各尺度连续分布的特征,孔隙半径主要分布在小于10 μm范围内。不同物性的样品其孔隙大小、个数差异不大,规律性不明显,喉道半径分布范围、峰值半径不同,物性差的样品其喉道半径分布范围窄,峰值半径偏于细喉道;物性较好的样品喉道半径分布范围宽,其大喉道数量较多,峰值半径也偏于大喉道。整体上物性随平均孔喉比的减小而增大,但平均配位数与物性相关性不明显。

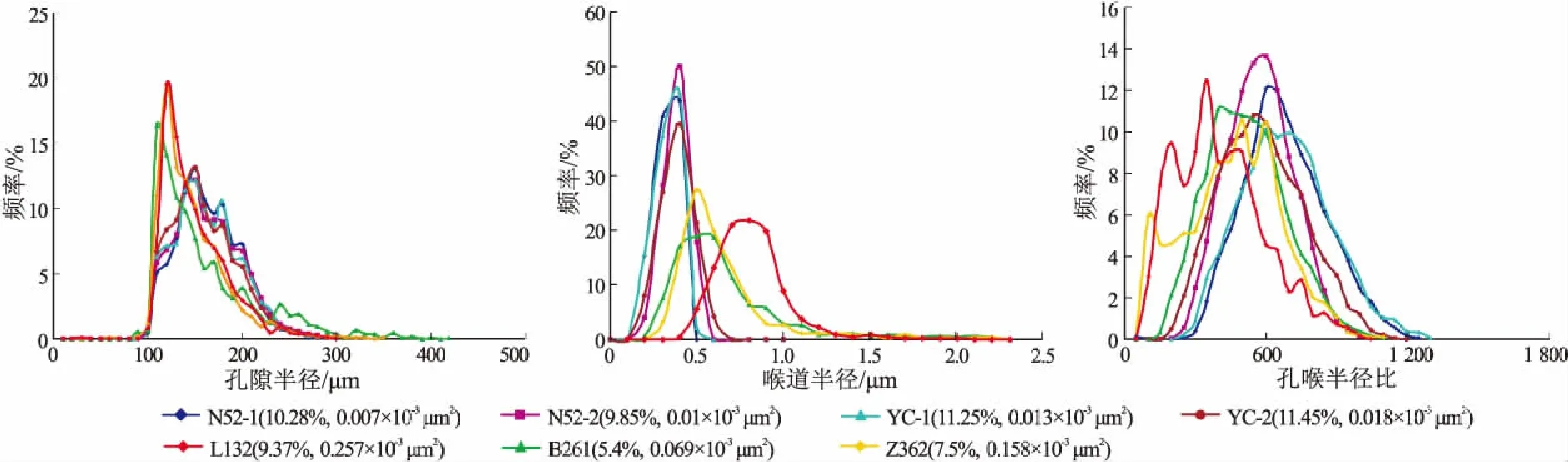

前人研究认为恒速压汞实验能够有效识别孔隙与喉道[27-29]。本次对陇东地区长7段致密储层7块典型样品进行恒速压汞实验,结果表明,各样品孔隙半径分布范围基本一致,均在100~250 μm之间,平均为157.1 μm(图6)。不同样品的喉道半径、孔喉半径比分布不同,整体上渗透率较高的样品喉道半径分布范围较宽,且偏向于大喉道,而孔喉半径比则偏向于小值,平均喉道半径为0.52 μm,平均孔喉半径比为572.7。

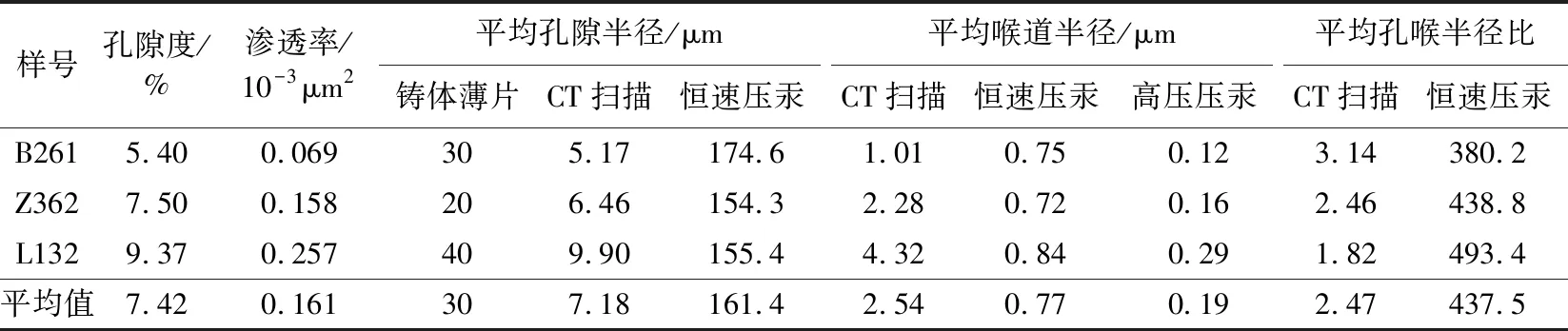

表1 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层CT扫描实验样品孔喉结构参数统计

图5 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层CT扫描实验样品孔隙半径、喉道半径分布特征

图6 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层恒速压汞测试样品分布特征

本次对研究区长7储层的285块样品进行了高压压汞实验,获得高压压汞曲线、孔喉半径分布及一系列反映微观孔喉特征的相关参数。由孔喉半径分布图(图7)可看出,孔喉半径主要分布在小于1 μm的范围内,峰值半径主要分布在0.1~1 μm之间。高压压汞所能表征的参数主要包括孔喉大小、分选性、连通性等三类(表2),每项参数代表了样品孔喉空间的某一特征。研究区长7致密储层整体孔喉半径较小,孔喉分选较好,其储集能力较强,但连通性差,流体渗流不易。

为分析各种实验方法的差异及其在致密储层孔喉结构表征中的适用性,对同一样品进行不同实验测试,将测得的主要孔喉结构参数(包括孔隙半径、喉道半径、孔喉半径比)进行对比,可看出不同实验的结果不同,差异较大(表3)。结合各类实验方法的原理分析认为,铸体薄片、扫描电镜是储层特征分析的常用方法,但这些方法的分辨率较低,仅能够从宏观上认识孔喉类型、面孔率、填隙物类型及含量,可在镜下直观观察微米级孔喉结构;高压压汞分析是致密储层研究中最为重要的一种方法,其表征范围较广,目前可识别最小孔喉半径约为4 nm,实验结果参数能够反映孔喉的各类特征;CT扫描实验结果最为精确,能够形成三维立体模型,可得出表征孔喉结构的一系列参数,但其实验较为昂贵,不能大范围使用,且其研究视域小,对于非均质性较强的储层,仅能对局部孔隙结构进行表征,结果不能反映储层的整体特征;恒速压汞最大进汞压力低,无法表征大量纳米级孔喉,使孔喉评价偏粗,如表3中,恒速压汞测得孔隙半径、孔喉半径比结果与CT扫描结果差异很大。通过对比分析各类方法的表征范围、分辨率、表征参数,提出针对致密储层微观孔喉特征的表征方法:(1)根据试油试采资料、岩心观察,选择研究区代表性样品进行薄片鉴定、扫描电镜、物性分析等常规实验测试,从宏观上认识储层物性、孔隙类型、填隙物成分及含量等;(2)进行高压压汞测试对孔喉大小、分选性及连通性进行分析,从宏观到微观对致密储层进行全面表征;(3)根据需要优选代表性样品进行CT扫描,精细表征三维孔喉结构特征。

图7 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层高压压汞测试样品孔喉半径分布特征

层位孔隙度/%渗透率/10-3μm2孔喉大小参数最大孔喉半径/μm平均孔喉半径/μm主流孔喉半径/μm中值半径/μm分选性参数均值系数分选系数变异系数连通性参数排驱压力/MPa最大进汞饱和度/%退汞效率/%样品数长71长72长7最大值17.101.752.800.941.130.5914.152.190.1921.6194.044.1最小值4.300.010.030.030.030.0110.260.030.020.2625.65.6平均值9.930.180.370.180.220.1012.720.990.103.2872.925.1最大值16.801.942.350.580.730.3713.933.160.269.7192.339.9最小值3.200.020.080.050.050.0210.400.040.040.3136.57.9平均值10.400.250.420.200.240.1012.571.140.112.7973.225.2最大值17.101.942.800.941.130.5914.153.160.2621.6194.051.0最小值3.200.010.030.030.030.0110.260.030.020.2625.65.6平均值10.140.210.390.190.230.1012.651.060.103.0673.125.1160125285

表3 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层同一样品不同测试结果对比

5 渗流特征

5.1 可动流体饱和度分析

对研究区长7储层11块样品进行核磁共振实验并获取各样品的可动流体饱和度,统计表明可动流体饱和度整体较低,介于22.35%~56.05%,平均值为35.08%。

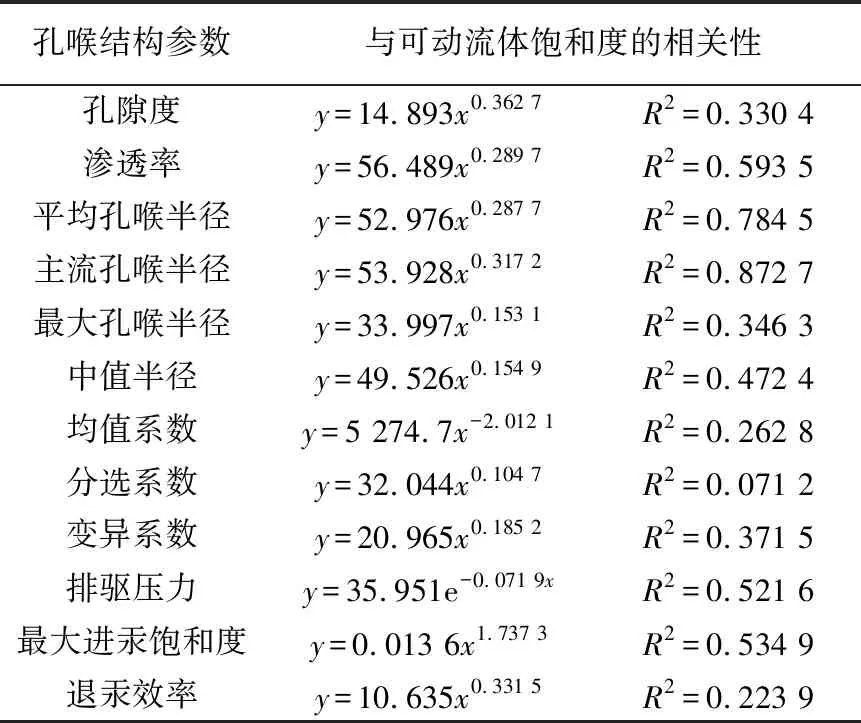

将核磁共振实验后的样品进行烘干处理,之后再进行高压压汞测试,得到同一样品的孔喉结构参数与可动流体饱和度,通过分析各项孔喉结构参数与可动流体饱和度的相关性(表4)可看出,平均孔喉半径、主流孔喉半径与可动流体饱和度呈较好的正相关性,说明孔喉的大小,尤其是对流体渗流起主要作用的这部分孔喉的大小对可动流体赋存特征的影响最大。

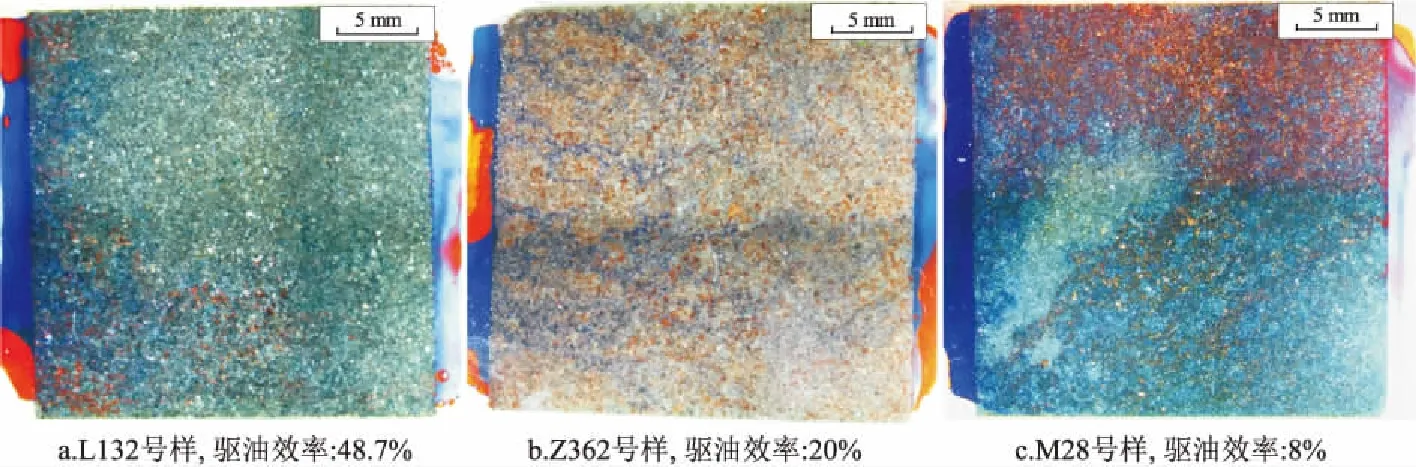

5.2 油水渗流特征分析

可视化多相渗流实验可直接观察油水在孔隙空间内的渗流变化,能够反映油水宏观渗流特征[30]。模型饱和油后可估算含油饱和度,再进行水驱油,之后估算残余油饱和度,计算驱油效率。统计结果表明,模型的驱油效率分布在8%~48.7%,平均驱油效率仅为24%,整体驱油效率较低。

表4 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层孔喉结构参数与可动流体饱和度的相关性

L132号样孔渗分别为9.37%和0.257×10-3μm2,孔隙组合类型为粒间孔—溶孔,面孔率为6.5%,喉道以缩颈、片状类型为主,孔喉连通性较好,高压压汞测得平均孔喉半径为0.288 μm,分选一般。该样品的水驱油效果较好,驱油效率为48.7%(图8a)。Z362号样孔渗分别为7.5%和0.158×10-3μm2,孔隙类型以粒间孔为主,见少量长石溶孔、杂基溶孔,面孔率为4.5%,镜下可见水云母、绿泥石及碳酸盐胶结物,喉道类型以片状、弯片状、管束状为主,孔喉连通性一般,高压压汞测得平均孔喉半径为0.162 μm,分选一般。该样品在水驱油过程中水往往沿高渗通道突进,各条通道交织成网状,通道两侧出现大量的绕流区,整体驱油效果较差,驱油效率为20%(图8b)。M28号样作为致密储层的典型样品,孔渗分别为7.5%和0.088×10-3μm2,颗粒呈板状、板条状,定向排列,黏土矿物含量高,主要为水云母,还可见少量碳酸盐胶结;其结构整体致密,多发育微孔,喉道类型以管束状为主,孔喉连通性很差;高压压汞测得平均孔喉半径为0.116 μm,分选性好。该样品水驱油效果很差,动用程度很低,水驱油的渗流阻力较大,驱油效率仅为8%(图8c)。

图8 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层典型样品水驱油照片

综合以上分析,样品驱油效率与孔隙类型、喉道类型、面孔率均有一定关系。孔喉较粗、孔喉分布较为均匀,驱油效率较高;若孔喉分布不均匀,水驱油中则易出现指状驱替,出现大量绕流区。因此在水驱油过程中,影响驱油效率的因素主要包括孔喉大小及非均质性,只有在孔喉较大且非均质性较弱的情况下其驱油效果较好。

6 分类评价标准的建立

6.1 评价参数的选取

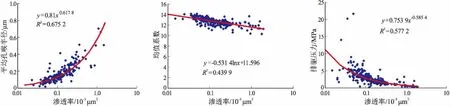

本次评价参数主要从铸体薄片鉴定、高压压汞测试、核磁共振实验、可视化多相渗流实验中选取。铸体薄片实验能够对样品微米级孔喉发育特征进行半定量的分析,本次选取面孔率作为评价参数之一;高压压汞技术是目前分析微观孔喉特征最常用的测试手段,其所表征的参数较多,通过分析表明平均孔喉半径、均值系数、排驱压力与渗透率具有相对较好的相关性(图9),可作为储层评价参数;核磁共振实验中的可动流体饱和度反映储层的渗流性能优劣,可视化多相渗流实验中的驱油效率能够反映宏观水驱油效果的优劣,这两项参数与开发实际密切相关,可作为反映致密储层渗流特征的参数。

6.2 分类评价标准的建立

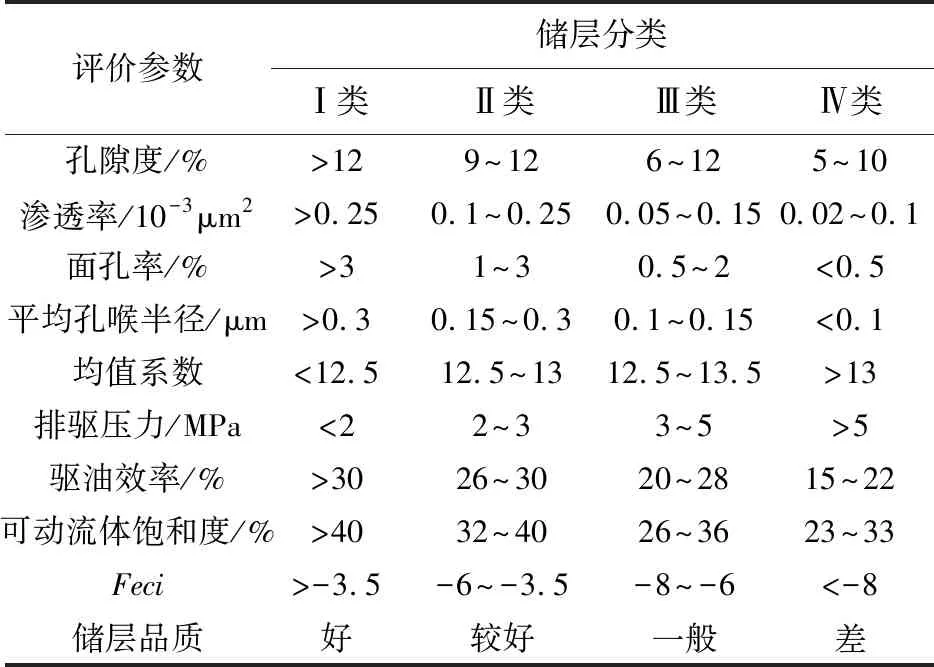

基于致密储层孔喉结构及渗流特征的复杂性,要想建立完善的分类评价标准就需充分考虑各种因素,将各类评价参数进行综合分析。本次利用多元分类系数计算方法,选定八项定量评价参数,包括孔隙度、渗透率、面孔率、平均孔喉半径、可动流体饱和度、驱油效率、排驱压力、均值系数,构建致密储层多元分类系数(Feci),即:

表5 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层分类评价标准

通过计算,研究区致密储层多元分类系数Feci介于-11.8~2.5,结合储层其他特征参数,依据多元分类系数将研究区致密储层分为四类,根据每一类中各参数值的大小分布建立了适合研究区的致密储层分类评价标准(表5),将致密储层品质由好到差依次分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类。由Ⅰ类到Ⅳ类储层,其储集、渗流能力变差,面孔率、平均孔喉半径减小,微观非均质性有变好的趋势,排驱压力增大,驱油效率及可动流体饱和度降低。

图9 鄂尔多斯盆地陇东地区长7致密储层平均孔喉半径、均值系数、排驱压力与渗透率相关性

7 结论

(1)对致密储层孔喉表征的实用方法是首先选择代表性样品进行物性分析、薄片鉴定、扫描电镜等常规实验测试,从宏观上认识储层物性、孔喉类型、填隙物成分及含量等,之后进行高压压汞测试对孔喉大小、分选性及连通性进行分析,从宏观到微观对致密储层进行全面表征。研究区长7致密储层平均孔隙度、渗透率分别为9.33%和0.18×10-3μm2,孔隙类型以长石溶孔、粒间孔为主,平均面孔率为1.89%;孔喉半径较小,主要分布在小于1 μm的范围内,其储集能力较强,但连通性差。

(2)长7致密储层主要受细小孔喉控制,可动流体饱和度及驱油效率均较低,此外非均质性对驱油效率也有一定影响,只有在孔喉较大且非均质性较弱的情况下其驱油效果较好。

(3)选择孔隙度、渗透率、面孔率、平均孔喉半径、均值系数、排驱压力、可动流体饱和度、驱油效率作为评价参数,利用多元分类系数法进行分类并建立致密储层分类评价标准,将长7储层由好到差依次分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类。

——以大庆油田为例