从需求侧到供给侧:《宏观经济学》教材体系的演变*

以1936年凯恩斯《就业、利息和货币通论》(以下简称《通论》)的出版为标志,宏观经济学诞生至今已有80年的历史,十二年后以萨缪尔森的里程碑式的教材《经济学》为滥觞,确立了现代宏观经济学新的教材范式,距今也已有70年的历史。回顾西方宏观经济学主流教材内容体系的演变历程,不难发现理论上的与时俱进和对重大经济事件冲击的解读成为宏观经济学教材演进的基本动力,教材内容的重点也由传统的以需求侧为主的宏观经济学,逐渐转变为以供求均衡为主和突出供给侧特征的多元的宏观经济学新范式。所谓以需求侧为主的宏观经济学指教材的基本内容体系主要限于从需求的角度解释经济周期和国民收入的决定,宏观经济政策调控的目的是平稳总需求,烫平经济周期和经济波动,以总需求管理为宗旨的财政政策和货币政策成为宏观经济政策的基本工具。强调供给侧特征的宏观经济学,通过引入对总供给的分析,不仅强调短期均衡国民收入供求决定,更将长期经济增长置于宏观经济学中核心地位,提高要素效率和促进经济增长的政策同样成为宏观经济学政策工具的重要组成部分。纵观70年来宏观经济学教材由需求侧到供给侧的演化历史,产生了一批代表各种范式的经典教材,本文结合20世纪最具影响力的两本教材萨缪尔森的《经济学》和曼昆的《宏观经济学》,探讨他们是如何对宏观经济学的内容进行取舍的,又是如何随着学术和经济的发展与时俱进的,在此基础上进一步讨论当前宏观经济学教材主要的演化方向。最后,本文通过对宏观经济学经典教材的多样化和历史的分析,希望对编写具有中国特色的宏观经济学教材有所裨益。

一、需求侧:萨缪尔森从凯恩斯主义到现代主流宏观经济学的新综合

保罗·萨缪尔森是现代经济学巨匠,是美国新古典综合派经济学的开创者,因他对经济学所作的杰出贡献,于1970年荣获诺贝尔经济学奖,其撰写的《经济学》教科书,从1948年第一版到2009年萨缪尔森辞世时为止,共出版了19版,被翻译成40多种文字,全球累计发行了数千万册。萨缪尔森的《经济学》取得了巨大的成功,被称为继1848年约翰·穆勒的《政治经济学原理》和1890年马歇尔的《经济学原理》之后的第三本最流行的经济学教科书。由于学术和教学方面的贡献,萨缪尔森也被本·伯南克评价为“一个道路的开拓者、多产的经济学理论家、已知的最伟大的经济学教师之一”。[注]《经济学泰斗萨缪尔森辞世》,2009年12月15日,http://finance.sina.com.cn/economist/jingjixueren/20091215/16587107259.shtml

萨缪尔森的《经济学》代表了传统与后起的凯恩斯经济学的融合,凯恩斯经济学即凯恩斯的宏观经济学,是宏观经济学的开山和需求侧宏观经济学的典型代表。需求侧的概念起源于美国,理论源自凯恩斯的《通论》,凯恩斯经济学的理论核心是总需求的分析和决定,宏观经济政策的焦点是需求管理,通过刺激需求达到宏观经济调控的目的,其典型工具是财政政策。不同于马歇尔经济学的传统框架,萨缪尔森《经济学》第1版中,系统地引进了凯恩斯《通论》中的理论,宏观部分以国民收入决定作为贯穿全书的中心主线,在第十六、十七、十八章,系统介绍了消费、储蓄、投资支出、乘数和财政政策等凯恩斯理论,普及和发展了凯恩斯的相关宏观经济理论,开创了经济学新的教材范式,产生了广泛和持久的影响。作为需求侧宏观经济学的杰出代表,该教材具有如下特征。

首先,萨缪尔森是新古典综合派的开创者,“综合”这个词是他的经济思想的典型特征,体现出兼容并蓄、海纳百川的学术态度。[注]马涛、王宏磊:《萨缪尔森的经济学——论经济学理论发展的范式逻辑》,《世界经济文汇》2010年第3期。“新古典综合”在1955年第3版《经济学》教材中首次被提及,1961年出版的第5版《经济学》教材中,他明确使用“新古典学派的综合”一词概括他的经济学理念,将古典经济学和凯恩斯主义经济学这两种此前看似水火不相容的经济学理论衔接起来,融于一本教科书之中,并创造性地分为微观经济学和宏观经济学两个部分。[注]参见[美]保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯1948—2009年编著的《经济学》各个版本。萨缪尔森认为,这两部分经济学的分歧并不像其表面上看起来那么严重,实际上可以用一种统一的逻辑把两者连为一体。市场有缺陷,但在解决了由于价格和工资粘性导致的市场失衡之后,仍然可以由价格机制这只“看不见的手”发挥调节市场均衡的作用,此时古典的萨伊定律仍可成立。由于现实中市场的不完美,凯恩斯主张的政府政策干预是必要的。由此,萨缪尔森提出了市场与政府相结合的混合经济的观点。

其次,紧扣时代重大问题,不断拓展宏观经济学的新境界。萨缪尔森《经济学》的宏观部分源自凯恩斯的《通论》,而《通论》主要以西方国家大萧条为背景,强调有效需求的不足和市场缺陷,作为当时新兴的宏观经济学理所当然以总需求分析为中心构建相应的知识框架,探讨均衡国民收入的决定,以期通过宏观经济政策熨平经济周期的波动,确保宏观经济平稳运行。在知识的储备方面,国民收入决定的收入—支出模型和希克斯的IS-LM模型等宏观经济模型已经成熟,宏观经济学的典范知识已经形成。相反,凯恩斯之前古典的宏观经济学由于缺乏鲜明的主题、系统的知识和应对之策,对大萧条的解释能力明显不足,这样,传统的供给侧和总供给的分析退居到次要的角色。此后,随着滞胀和创新、信息化相继成为新的重大时代主题,货币主义、理性预期和以创新与知识进步为核心的新经济增长理论也纳入了教材中;根据世纪之交世界面临的国际化、环境和保健三大问题,评述了最新的开放经济宏观经济学、生态环境经济学、医疗保健经济学等理论。

再次,从宏观经济学的知识演进看,宏观经济学的知识进步主要来自需求侧。凯恩斯经济学早期遇到的挑战,主要还是围绕需求侧和不同类型的宏观经济政策管理成效展开的,如来自以弗里德曼为代表的货币学派经济学家的批评。货币学派认为,由于挤出效应,是货币政策而不是财政政策在宏观经济管理中发挥更大的作用。作为回应,在《经济学》第4版(1958年)中,萨缪尔森强调了财政政策和货币政策相结合的必要性,指出两种政策必须相互协调才能实现经济进步的目标,从而深化了对宏观需求管理的理解,拓展了宏观需求管理的内容。此后在1970年第8版《经济学》中,没有再使用新古典综合,而是改成了“后凯恩斯主流经济学”。由于“后凯恩斯主流经济学”面临的滞胀和生产率下降等现实问题的挑战和货币主义学术上的进展,在《经济学》第10版中,萨缪尔森承认,货币政策已经和财政政策处于同等重要的地位。[注][美]保罗·萨缪尔森、威廉·诺德豪斯:《经济学》(第10版),高鸿业译,商务印书馆,1981年。此后,1982年的第12版《经济学》又做了进一步的调整,充分地接纳了理性预期学派的新成果,进行了更高程度的综合,建立起“现代主流经济学的新综合”。在第14版之前,萨缪尔森将宏观经济学放在微观经济学之前,从第14版开始,他把微观经济学部分调到了前面,这个调整体现了他对宏观经济学的微观基础的重视。

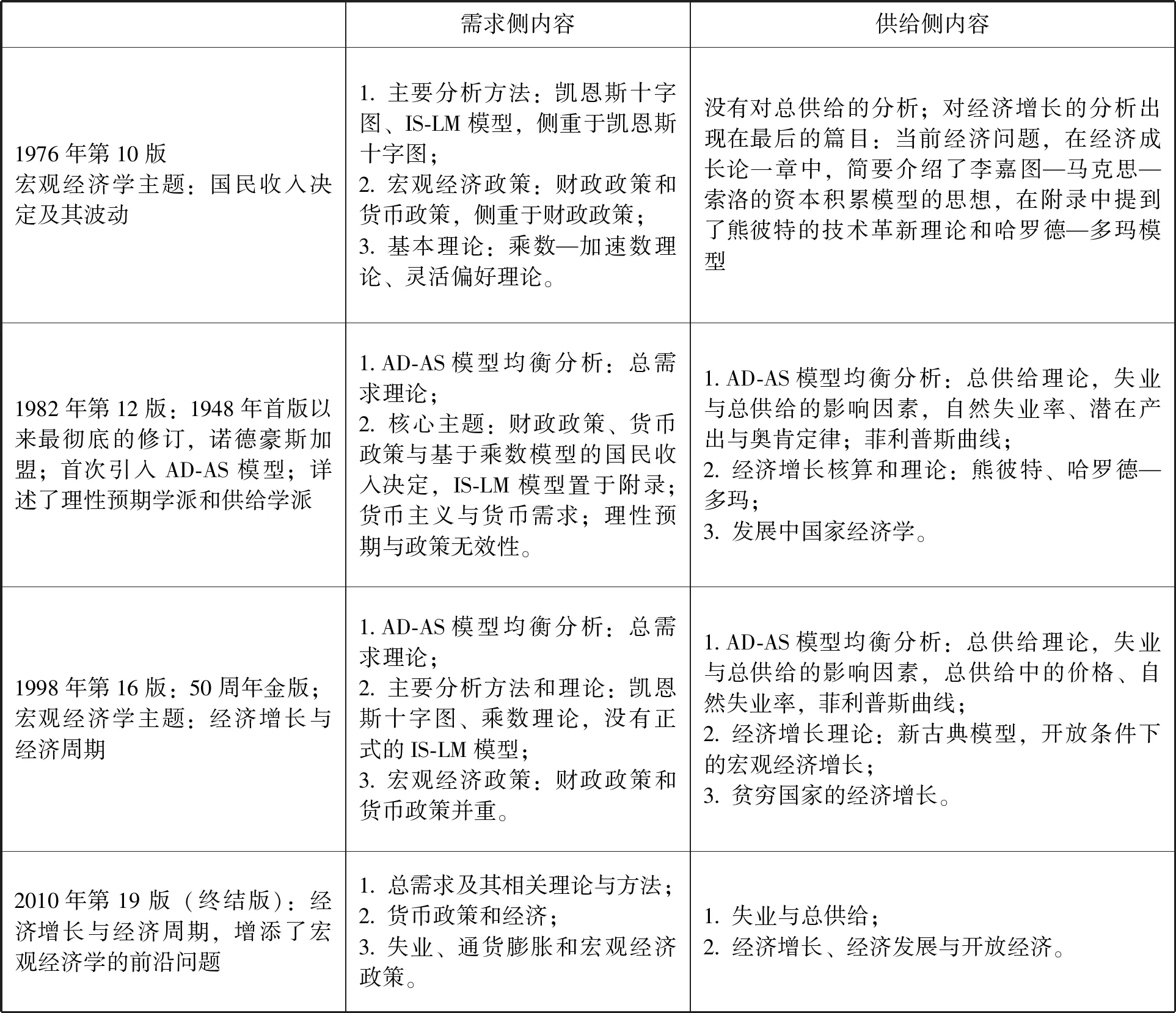

最后,宏观经济学是与时俱进的学科,萨缪尔森的经济学教材虽然始终保持了凯恩斯需求管理的核心特征,但其开放、包容和与时俱进的治学态度,对经济学的进步和重大现实经济问题总是即时凝练在不断更新的教材中。在第12版中引入了AD-AS模型,这有利于处理和平衡供给侧的内容。在第16版《经济学》中,根据经济学学术的进步,他又大幅地纳入了信息经济学、博弈论、实际经济周期学派等内容。在第19版也是最后一版的《经济学》(2010年)中,他对货币政策、货币与国际金融体系、经济增长、通货膨胀与经济政策做了重点阐述,对经济发展模式选择、混合经济、经济增长与居民福利等也进行了简洁的介绍。表1总结了1976年第10版之后代表性版次需求侧和供给侧内容的演化。

表1萨缪尔森《经济学》(宏观)需求侧与供给侧内容的演化

需求侧内容供给侧内容1976年第10版宏观经济学主题:国民收入决定及其波动1.主要分析方法:凯恩斯十字图、IS-LM模型,侧重于凯恩斯十字图;2.宏观经济政策:财政政策和货币政策,侧重于财政政策;3.基本理论:乘数—加速数理论、灵活偏好理论。没有对总供给的分析;对经济增长的分析出现在最后的篇目:当前经济问题,在经济成长论一章中,简要介绍了李嘉图—马克思—索洛的资本积累模型的思想,在附录中提到了熊彼特的技术革新理论和哈罗德—多玛模型1982年第12版:1948年首版以来最彻底的修订,诺德豪斯加盟;首次引入AD-AS模型;详述了理性预期学派和供给学派1.AD-AS模型均衡分析:总需求理论;2.核心主题:财政政策、货币政策与基于乘数模型的国民收入决定,IS-LM模型置于附录;货币主义与货币需求;理性预期与政策无效性。1.AD-AS模型均衡分析:总供给理论,失业与总供给的影响因素,自然失业率、潜在产出与奥肯定律;菲利普斯曲线;2.经济增长核算和理论:熊彼特、哈罗德—多玛;3.发展中国家经济学。1998年第16版:50周年金版;宏观经济学主题:经济增长与经济周期1.AD-AS模型均衡分析:总需求理论;2.主要分析方法和理论:凯恩斯十字图、乘数理论,没有正式的IS-LM模型;3.宏观经济政策:财政政策和货币政策并重。1.AD-AS模型均衡分析:总供给理论,失业与总供给的影响因素,总供给中的价格、自然失业率,菲利普斯曲线;2.经济增长理论:新古典模型,开放条件下的宏观经济增长;3.贫穷国家的经济增长。2010年第19版(终结版):经济增长与经济周期,增添了宏观经济学的前沿问题1.总需求及其相关理论与方法;2.货币政策和经济;3.失业、通货膨胀和宏观经济政策。1.失业与总供给;2.经济增长、经济发展与开放经济。

总体上,萨缪尔森《经济学》的宏观部分即《宏观经济学》,虽然不断纳入了新的理论成果和思想,对现实经济问题也保持着持续的关注,例如系统且及时介绍了新古典宏观经济学、供给学派等学术的观点,对赤字、通货膨胀和经济增长与发展过程问题的分析,但对这些理论观点和现实经济问题仅限于介绍而非理论建构,总体上教材仍然保持着需求侧管理的宏观经济学特征,始终保持了乘数和财政主义的中心地位。在理性预期学派兴起之前,宏观经济学的需求管理的核心内容是凯恩斯主义和货币主义的双主角搭台唱戏,理性预期学派兴起之后的“现代主流经济学的新综合”,在一定程度上对需求侧和供给侧理论的构建相对有所均衡,但宏观经济学需求管理政策的核心特征一以贯之,始终没有根本性的改变。

二、从需求侧到供给侧间的均衡:曼昆的古典、新古典与凯恩斯主义的超综合

作为新一代的经济学大家和凯恩斯主义者,曼昆对经济学内容的取舍与萨缪尔森有着怎样的不同。曼昆最具影响力的教材是1998年出版的《经济学原理》,该教材一经推出便受到广泛的关注,成为继萨缪尔森之后又一里程碑式的教材。《经济学原理》包括微观经济学和宏观经济学两个部分,但是,在原理的《宏观经济学》之前是更早的中级层次的《宏观经济学》教程,原理层次的《宏观经济学》承袭了中级层次的《宏观经济学》的指导思想和内容安排,强调古典、新古典与凯恩斯主义的超综合。[注][美]N.格里高利·曼昆:《宏观经济学》,梁小民译,中国人民大学出版社, 2005年。

首先,曼昆的超综合体现了学术界对经济增长新一轮研究浪潮的关注和持续增长的兴趣,该研究浪潮由保罗·罗默和罗伯特·卢卡斯发起,它导致了内生经济增长理论的发展。经济学家发现,从长远看,一个国家长期福利水平主要取决于经济增长的长期力量,其对福利的重要性要远远超过周期波动对福利的影响。基于此,宏观经济学教材应保持长期经济增长和经济周期之间的适度平衡,当然如果只是经济增长主题重要,而没有相应的理论和学术内容的支撑,宏观经济学也是难以保持经济增长和经济周期理论之间的平衡。正如前述分析的,在凯恩斯创立宏观经济学之初,宏观经济学主要关注的是经济波动,这一方面是源自宏观经济学对“大萧条”的反应,另一方面也是宏观经济学的研究进展主要限于凯恩斯的需求管理政策和理论,1948年萨缪尔森在出版《经济学》首版教材时,主要关注的是宏观经济波动和凯恩斯的理论也就不足为奇,此后需求管理理论中的货币主义反革命丰富的学术成果强化了这一趋势。其时关于经济增长的理论成果较少,只有哈罗德和多玛在20世纪30—40年代试图将凯恩斯宏观经济学动态化,才首次讨论经济增长问题,即著名的哈罗德—多玛经济增长模型,而成熟的新古典经济增长模型直到1956年索洛的经典论文才出现,之后逐渐综合到宏观经济学之中,在内容编排顺序上作为教材最后的章节。在索洛新古典增长模型引发的热潮之后,第三波由罗默和卢卡斯倡导的内生经济增长理论引发了广泛的研究成果,[注][英]布莱恩·斯诺登、霍华德·R·文:《现代宏观经济学:起源、发展和现状》,佘江涛、魏威、张风雷译,凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社,2009年,第31页。成为宏观经济理论中核心的组成部分之一。

其次,作为凯恩斯主义的经济学家,为回应学术上货币主义、新古典主义在学术上的进步,对这种进步的理论基础和学术渊源的古典理论也给予了格外的关注,这使得曼昆的宏观经济学教材不只是限于凯恩斯宏观经济学的经典内容,对强调市场有效和供给侧的古典和新古典宏观经济学的内容也保持了足够的平衡。曼昆认为,第一,为了与微观经济学有更好的衔接,应保持完全竞争和有效价格调整在微观经济学和宏观经济学中的一致性,宏观经济学首先应回到古典二分法,探讨在有效市场经济条件下宏观产出的决定,在该条件下,失业率等于自然失业率,利率等于资本的边际生产率,即自然利率,产出等于自然率水平。第二,在有效市场条件下,货币对实体经济没有影响,货币是经济的面纱,货币的作用在于决定一般价格水平和长期通货膨胀。曼昆的宏观经济学体系安排的好处是显而易见的,为宏观经济潜在产出水平的决定提供了一个最简单和易于理解的框架,避免了多数宏观经济学教材直接假设潜在产出水平外在给定的不足。

对现代宏观经济学而言,经济增长理论和经济周期理论是宏观经济学中并行关注的两大主题,对这两大主题的平衡处理,成为现代宏观经济学教材体系的新圭臬。比较新老两代大家的教材体系编排上的处理,在综合的重点方面各有侧重。萨缪尔森的宏观经济学综合脱胎于1948年里程碑式的教材,总需求、乘数分析和政策分析始终处于核心位置,即便随着经济理论的创新,新的经济学理论不断补充到新修订的教材中来,而这些内容依旧保留在不断修改的新的教材中,成为宏观经济学的核心理论。对各种理论流派的理论思想,依据萨缪尔森的中间主义思想,更多地采取的是百科全书式的平行论述,在一定程度上,萨缪尔森的教材是各种思想的盛宴。相比之下,曼昆的教材则更加偏重于方法和逻辑的简明,侧重于各种主流经济学方法的综合,鲜有涉及非主流之外的经济思想和方法,其主体内容包括古典国民收入决定理论和新古典经济增长理论;基于IS-LM模型的总需求理论和经济周期理论;宏观经济学的微观基础:包括跨期消费理论、投资理论,以及主流经济学围绕宏观经济政策的争论。这些差异使得萨缪尔森对经济周期理论和政策的强调重于对经济增长理论和政策的强调,而曼昆则进一步强化了经济增长部分,将长期细分为长期的国民收入决定理论和超长期的经济增长理论。在对经济增长和经济周期理论的编排顺序方面,曼昆的教材首先强调学生对经济增长的理解,包括潜在国民收入的决定和长期变化,而萨缪尔森的教材则沿袭传统的思路,以经济的波动研究为中心,先讨论商业周期,将经济增长置于经济波动之后。

综上所述,与萨缪尔森的原理层次的宏观经济学的新古典综合相比,曼昆的中级层次的《宏观经济学》逻辑结构更加清晰,层次更加简明,更加直接反映了当代主流宏观经济学理论的三大融合:宏观经济学与微观基础的融合、经济增长与经济波动理论的融合、市场完美与市场缺陷的融合。

三、基于现代观点的供给侧宏观经济学:是否是新的共识

现代宏观经济学的教材市场,优秀教材众多,远不只有萨缪尔森和曼昆的,经久不衰的名家教材,如多恩布什和费希尔的《宏观经济学》(已至第12版)、布兰查德的《宏观经济学》(已至第6版)、斯蒂格利茨的《经济学》(下册)、格鲁格曼的《宏观经济学》、杰弗里·萨克斯的《全球视角的宏观经济学》、罗伯特·巴罗的《宏观经济学:现代观点》、威廉森的《宏观经济学》、琼斯的《宏观经济学》。这些不同的名家教材有倾向凯恩斯主义的,也有倾向货币主义和新古典主义的,有些名家教材比较关注于自己的学术研究领域,如多恩布什对国际经济学给予了较多的关注。[注][美]鲁迪格·多恩布什、斯坦利·费希尔:《宏观经济学》(第12版),范家骧等译,中国人民大学出版社, 2017年,第3页。倾向凯恩斯主义的宏观经济学教材基本上保持了萨缪尔森和曼昆宏观经济学教材的一致性,保持了经济增长和周期波动内容的相对均衡,对宏观经济的稳定政策给予了充分重视,在长期和短期的处理方面,有不少教材将长期置于短期之前,但仍有部分教材采取萨缪尔森的分析视角安排,将短期置于长期之前,如布兰查德的《宏观经济学》采用的是短期、中期、长期的时间结构,先讲短期商品市场和金融市场及相关的IS-LM模型,尔后讲中期劳动力市场和AD-AS模型,最后是长期的经济增长。[注][美]奥利维尔·布兰查德、[美]戴维·约翰逊:《宏观经济学》,王立勇译,清华大学出版社,2017年,第7页。

但是,在新古典综合和超综合的统治下,宏观经济学教材体系又出现了一些新的变化,以斯蒂芬·D·威廉森和罗伯特·巴罗的《宏观经济学》教材为例,他们从传统的强调需求侧为主的宏观经济学转为完全以供给侧为主的宏观经济学,代表了宏观经济学教材体系的现代观点,[注][美]斯蒂芬·M·威廉森:《宏观经济学》,郭庆旺、张德勇译,中国人民大学出版社,2007年,第10页。[注]正如巴罗认为的,宏观经济学和微观经济学是经济学的两大支柱,在大学本科的课程中,这两大支柱之间还存在一条广阔的鸿沟,更为不足的是,因为大学本科的宏观经济学教科书和课程似乎常常牺牲真正的经济学内容以换取轻松活泼的表达方式,使得在学术上并不具有令人深思的挑战性,宏观经济学的课程常常很少同研究生课程或学术研究有相似之处。[注][美]罗伯特·J·巴罗:《宏观经济学:现代观点》,沈志彦、陈利贤译,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2014年,第1页。这种不满促使巴罗早在1984年就着手写出了反映新观点和新体系的中级宏观经济学教科书。现代观点的宏观经济学教材新在何处:回到新古典,回到供给侧,斯蒂芬·D·威廉森和罗伯特·巴罗的宏观经济学教材的共同特征均以新古典微观经济学为基础,以市场主体的选择理论作为分析工具,一以贯之重构宏观经济学,明确放弃了AD-AS模型分析框架,现代观点的宏观经济学是总量和动态的微观经济学。

斯蒂芬·D·威廉森的《宏观经济学》采用全新的单期和跨期理论框架设计宏观经济学教程,单期模型包括:消费者和企业行为,工作—闲暇决策和利润最大化,基于竞争性均衡的宏观经济模型,搜寻和失业;跨期模型包括所有的宏观经济主题,如消费的跨期决策、投资的跨期决策、货币的跨期决策。跨期决策不完全是威廉森宏观经济学教材独有的特征,与萨缪尔森和曼昆新古典综合和超综合的典型区别是,它放弃了AD-AS模型分析框架,与此相应,稳定化政策在宏观经济学中不再占据中心的地位,对凯恩斯主义和新凯恩斯主义仅保留了市场摩擦和协调失灵等相关内容。

与威廉森体系结构相类似,巴罗的《宏观经济学》共分为七个部分总计十八章。第二部分先讲经济增长,讨论趋同和收敛等长期经济现象,第三部分讨论经济波动,与传统的依赖市场失灵分析经济周期的方式不同,巴罗完全回到均衡的新古典经济周期理论。随后的章节,以均衡的周期理论为基础,讨论货币和价格,以及政府的作用。在第六部分回到货币与经济周期,并将新凯恩斯主义的相关内容融入进来。

现代观点的宏观经济学,还不能说是当下宏观经济学教材的主流,正如巴罗指出的,“它有一个积极的作用,直接地、间接地影响了这门课程的各个竞争者的教材的内容和方法”,“是一种自然的、综合的和简洁的方式阐述一些建立在相互依赖基础上的短期和长期模型,而不是建立一个全新的模型”。[注][美]罗伯特·J·巴罗:《宏观经济学:现代观点》,第1页。教材随着宏观经济学的理论和证据所取得的巨大进展而与时俱进,并努力做到用清晰易懂、引人入胜的方式阐述严肃的宏观经济学内容。巴罗的宏观经济学已出版至第5版,巴罗是成功的。

经济学是不断演化的学科,除了学术进步的推动,事件的冲击一直是经济学中新思想演进的主要动力之一,经济学中众多的学术流派无一不受到历史事件的影响,甚至直接成为新思想产生的动因。正如布兰查德强调的,宏观经济学是一个建构,一个理论和事实相互作用的过程——它们消除了那些失灵的思想,保留了那些似乎能更好地解释现实的理论,历史上重大的经济事件既是导致宏观经济学产生的起因,也是推动宏观经济学发展和演化的动力。对宏观经济学而言,最大的历史事件一是大萧条,二是20世纪70年代的滞胀,前者导致了市场失灵的共识和基于宏观需求管理的宏观经济学的诞生,后者导致了政府失灵和货币主义、新古典宏观经济学、供应学派走到学术的前台,成为学术界的新主流和明星。正如文献指出的,[注]方福前:《寻找供给侧结构性改革的理论源头》,《中国社会科学》2017年第7期。20世纪70年代两次石油危机和美国陷入越南战争,美国经济由二战后的经济增长“黄金时期”转入滞胀时期———增长速度持续走低,失业增加,通货膨胀日益严重,制造业生产能力不足,全要素生产率下降,由于对滞胀现象解释的无力和对菲利普斯曲线崩溃的束手无策,经济学思想再次回到古典:市场不需要政府干预,不需要积极干预的稳定化政策,宏观经济学终于从需求侧走向供求均衡甚至忽视需求管理的供给侧宏观经济学。纵观宏观经济学革命和反革命的演化史,20世纪70年代之前的宏观经济学强调,只需要关注和改善有效需求的不足,就可以解决经济波动和失业问题,经济的长期增长自动得到保证,在整个20世纪50年代和60年代,凯恩斯经济学运行良好,资本主义经历了战后的长期繁荣,但是到了70年代之后,随着滞胀和新古典主流综合学派地位的动摇,意味着需求侧管理的宏观经济学统治地位的终结。

反对的力量首先来自对凯恩斯宏观经济学发起第一波冲击的弗里德曼的货币主义,货币主义认为资本主义天生是稳定的,除非受到不稳定的货币干扰,如大萧条归因于错误的货币政策。弗里德曼的贡献是强调市场有效,认为即使受到不利的冲击,经济也能够很快回到自然失业率水平,否定政府需求管理的必要性。第二波冲击则是来自理性预期革命,理性预期学派提出了政策无效性主张,认为人的理性预期会消除政府宏观经济政策的努力,导致宏观经济政策无效,政府增加货币供给,不会增加产量,只会带来通货膨胀,在任何情况下市场都是出清的。

如果说货币主义和理性预期学派的贡献是深化了宏观经济需求管理复杂性和政策无效性的理解,那么,实际经济周期的新古典宏观经济学的贡献则是基于供给侧宏观经济学的理论构建,实际周期理论认为,经济波动主要是由持续的实际冲击所引起的,而不是基于货币方面的原因,在实际冲击的影响因素中,技术冲击是导致经济周期波动的重要原因。在方法论的特征方面,实际经济周期理论遵循了卢卡斯的均衡的货币周期理论,是均衡的经济周期理论,在均衡周期理论中,失业都是自愿的,不存在偏离充分就业的失业。

作为对滞胀和生产率下降的回应,在西方经济学的诸多流派中,明确回到供给侧视角且具有自身政策特色的宏观经济学是供给学派,供给学派认为,引起美国经济停滞和通货膨胀的原因是供给不足,造成供给不足的主要原因是政府对经济活动干预过多。为提振有效供给,供给学派经济学第一个主题是强调激励所起的关键作用,供给学派反对凯恩斯主义的需求决定理论和需求管理政策,认为美国经济的滞胀是长期推行凯恩斯主义的结果,强调减税对增进储蓄、投资和经济增长的作用,与此相应,供给学派的政策主张是减税和减少政府干预,改善美国经济的潜力。由于供给学派在政策上的说服力,为里根总统和撒切尔夫人的政府所采用,一时风光无二。[注]方福前:《寻找供给侧结构性改革的理论源头》,《中国社会科学》2017年第7期。

经过20世纪70年代经济学界关于滞胀的争论,在20世纪80年代以来美国经济经历长期的低通胀和持续增长的“大缓和”背景下,主流宏观经济学在基本观点和研究方法上趋于一致,形成了货币政策“新共识”,包括理论的一致性和政策的一致性,理论的一致性主要体现在使用同一个核心分析框架,即跨期 一般均衡模型来进行宏观经济分析(其中占主导地位的是动态随机一般均衡模型,即DSGE模型)。[注]冯俊新、李时宇:《全球金融危机与宏观经济学思潮转变》,《教学与研究》2016年第4期。政策的一致性指采用政策利率作为单一货币政策工具,即采用通胀盯住制作为单一政策目标工具,采用通胀盯住作为单一政策目标,货币政策有用而相机抉择的财政政策缺乏实用性,制定政策时要考虑预期的作用以及保证市场自由减少金融监管等。[注]刘元春、李舟:《后危机时代非常规货币政策理论的兴起、发展及应用》,《教学与研究》2016年第4期。但是,2008年金融危机击破了宏观经济学界不断膨胀的自信,以这些理论共识为基础的预测模型和政策工具不仅没有延续“大缓和”的奇迹,也没有预测到经济危机的到来,更没有成功阻止危机的爆发。“新共识”随着金融危机爆发而破产了,大危机带来的是“大反思”,[注]刘元春:《后危机时代宏观经济研究及货币政策框架的转变》,《教学与研究》2016年第4期。经济学走向怎样的共识,无论在理论层面还是政策层面仍需进一步争鸣和反思,这包括动态一般均衡框架本身,即简洁的动态一般均衡框架能否解释宏观经济这样的复杂系统。

当然,现代主流宏观经济学体系并非宏观经济学的终结,仍然会遇到新的麻烦和挑战,行为宏观经济学的兴起为宏观经济学教材增添了新内容,这充分体现了层层递进式的理论演进规律。[注]那艺、贺京同:《从“宏观经济学的麻烦”看行为宏观经济学的兴起与发展》,《经济学动态》2017年第7期。

四、结论和启示

自1948年萨缪尔森里程碑式的宏观经济学教材出版以来,宏观经济学经历了由需求侧宏观经济学向供求均衡的宏观经济学的转变过程,这种转变代表了现代宏观经济学演化的主流,AD-AS模型成为供求均衡的统一的分析框架。现代观点的供给侧宏观经济学表明,由供求均衡走向供给侧宏观经济学,是现代宏观经济学教材体系又一新的有益尝试,[注]罗伯特·E·卢卡斯、托马斯·J·萨金特:《凯恩斯主义之后的宏观经济学》,袁忆秋等译,《经济社会体制比较》2011年第6期。但是否能够达成新的共识新的主流,仍有待教学实践的进一步检验。

宏观经济学既是我国经管类专业的专业基础课,也是非经管类专业重要的选修课程,在教学和人才培养中具有重要的地位。由于宏观经济学是“舶来品”,国内宏观经济学的教材的选用主要采用两种方式,一是自编宏观教材,二是直接采用国外原版教材。这两种做法各有优缺点,对自编教材,优点是可以最大限度地结合国内的宏观经济情况,并将其融入教材中,直接采用国际主流的优秀教材的优点是,可以更好地对接经济学国际化教学,更好地把握经济学教学的国际化主流,确保国际化的教学水准,避免闭门造车。但是,编写一本好的宏观经济学教材是一项极富挑战性的工作,国内学者对宏观经济学经典内容的探讨和宏观经济学教材的编写体例做了多方面的探索,如方福前教授较早地从货币理论、非均衡理论和经济周期理论三方面综述了经典宏观经济学的发展, 并对这些发展的原因做了分析, 对相关的新理论和新方法进行了评论,[注]方福前:《20世纪西方宏观经济学发展的特点与趋势》,《教学与研究》2004年第2期。阐释了20 世纪西方宏观经济学的发展具有的四个特点。[注]方福前:《西方宏观经济学的新发展》,《教学与研究》1996年第3期。其他学者对20 世纪西方宏观经济学的演变与发展趋势评析作了启发性的评析。[注]董文江:《现代主流宏观经济学新综合评析》,《辽宁师范大学学报(社会科学版)》1996年第4期。[注]苏剑:《新供给经济学:宏观经济学的一个发展方向》,《中国高校社会科学》2016年第3期。[注]黄志贤、郭其友:《20世纪西方宏观经济学的演变与发展趋势》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2000年第2期。[注]郭茗萱:《宏观经济学的重构发展》,《中国外资》2017年第4期。[注]李薛青:《西方宏观经济学的冲突主线与内在逻辑》,《预测》2004年第1期。对宏观经济学的内容构成与体系安排,认为应采用凯恩斯主义的基本理论体系,同时也吸取和兼顾其他流派的理论和政策主张,这与西方主流经济学宏观教材是一致的。[注]叶德磊:《论现代微观与宏观经济学的内容构成及体系安排》,《世界经济研究》2003年第5期。这些讨论为宏观经济学教材的编写提供了有益的启示。

但是我们也应当看到,与国际通用的主流经济学的教材相比,自编教材的不足也是非常明显的,无论是宏观经济学学术成果的提炼,或是对宏观经济事实多样性的把握,抑或是以学生为导向写作原则的贯彻,存在不小的差距,这使得在国内宏观经济学教科书市场,能与国外优秀教科书媲美的优秀教材屈指可数。国内用量最大的宏观经济学教材当属已故高鸿业教授的《西方经济学》(宏观部分),该教材主要是沿袭萨缪尔森教材的传统,在后续的修订版又受到曼昆教材的影响,相对越来越完善,但与这两种教材相比,还是有一定的差距。值得肯定的是,国内宏观经济学教材的作者也一直在通过自身的努力来弥补这些差距。

纵观西方主流宏观经济学优秀教材体系与时俱进的过程,我们认为,我国的宏观经济学教材的编写也应遵循理论上的与时俱进和对重大经济事件冲击解释的逻辑,以达成共识的理论和政策作为基本内容,这意味着一方面西方宏观经济学所达成的共识和理论体系,在一定程度上是我国宏观经济学教材编写的基础,另一方面,中国的宏观经济学教材必须对中国宏观经济问题加以重点关注和解释,把握好重大国内宏观经济事件和国外事件间的平衡,将中国经济增长的奇迹和新常态、新时代下的经济增长以及宏观经济调控的理论成果有机地融入到教材中,将供给侧结构性改革和宏观经济系统性风险的管控充实到教材中。只要我们进一步凝练教材体系,简洁有效地融汇这些成果,我们也能够写出具有中国特色的优秀主流宏观经济学教材。