增加值贸易视角下我国制造业垂直专业化结构分析

许文岗

摘 要: 随着新型国际分工的深化,传统贸易核算法已无力揭示一国的真实垂直专业化结构。通过增加值贸易核算视角,采用世界投入产出数据库(WIOD)及WWZ(2015)提出的扩展分解模型对2001-2014年中国制造业各行业总出口进行分解,分解出我国制造业总体的增加值出口数据,并进行了研究分析,研究结果表明:我国制造业总体还处于全球价值链的低端环节,表明了传统贸易核算法下的结果对我国制造业的技术水平存在过分夸大现象,而2014年情况出现明显改善。

关键词: 增加值贸易;WWZ分解法;垂直专业化结构

中图分类号: F74 文献标识码: A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.12.024

1 引言

我国十九大提出要加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能,而实现上述目标转换的前提是我们必须对我国在国际新型分工的参与类型及地位有确切的认识,才能“对症下药”。全球价值链,它的出现及深化意味着传统生产已经从单一产品的生产转变为一种产品的一个或者多个生产环节的生产,特别是以加工出口贸易为主的国家。我国作为世界上最大的發展中国家,主要出口劳动密集型产品,但是从贸易总值统计方式下,我国出口的技术密集型产品额竟高于发达国家技术密集型产品出口额,比如2009年我国出口的iPhone手机总价值为20.2亿美元,然而剔除掉国外增加值、重复计算部分之后,国内增加值却仅剩7350万亿美元,进而导致目前的“反比较优势”现象。再如2018年4月16晚的“中兴事件”,这次事件无不是对我们的警醒,传统贸易总值核算存在过分夸大现象,已不能揭示我国制造业参与国际分工的真实情况。

本文基于增加值贸易视角,对中国制造业在全球价值链中的垂直专业化结构进行分析,以还原我国制造业在国际分工中的真实情况,准确定位我国制造业参与新型国际分工的类型及深入程度,对于我国制造业产业结构顺利升级及可持续增长具有重要意义。

2 文献综述

全球价值链理论起源于20世纪80年代国际商业研究者们提出的价值链理论,波特(Poter,1985)提出公司价值链概念及一国内的企业间价值链;Kogut(1985)在波特(Poter,1985)研究基础之上将一国企业价值链概念扩展至全球,提出了不同国家和地区存在与其自身比较优势相配生产环节的空间配置概念,其对全球价值链理论形成具有决定性作用。HIY(2001)提出了狭义的垂直专业化概念(VS),指出VS是本国用于生产出口所包含的他国中间投入,基于一国的投入产出表,将出口分解为国内增加值和国外增加值,由于受到数据库缺乏的影响并没有给出VS1的计算公式,只给出了VS的计算公式;Daudin et al.(2011)对于HIY(2001)所论述的第二种垂直专业化形式的要素成分进行补充,提出了国内价值返回部分VS1* ;库普曼等(Koopman et al,2010)对HIY(2001)两个假设的同时放松进行了尝试,其综合应用了中国和墨西哥的投入产出表及GTAP数据库,并基于区域间投入产出模型中的分块矩阵模式将总出口的增加值分解为国内增加值和国外增加值,并在国内增加值的基础上,将其进一步分为中间品增值和最终品增值部分,进而可以凸显一国或地区在全球价值链中的位置及参与程度;库普曼等(Koopman et al,2014)针对HIY(2001)提出的VS、VS1及Daudin et al.(2011)提出的VS1*测度指标构建了一个统一整合框架,该框架将一国总出口分解为三部分,即出口增加值,出口返还的国内价值,外国成分VS,并进一步细分为九小部分;WWZ(2015)在库普曼等(Koopman et al,2014)分解法的基础上进行了扩展,提出了多层面的总贸易流量分解法,并将分析结果细化为16部分;国内相关研究主要有张咏华(2015)基于WIOD数据库及增加值贸易统计模型考察我国制造业的出口规模和结构,并利用CA和CTE指数对我国制造业国际竞争力定下测度,指出传统贸易核算夸大了出口规模与所获利益及高技术水平,低技术行业在国际分工中占据主导而中、高技术行业处于低附加值环节,不具备国际竞争力。

国内当前对VS的最新研究几乎都是采用库普曼等(Koopman et al,2014)提出的仅基于产业部门间的后向联系进行拆分的分解方法,然而其并不适用于双边测度,为弥补上述弊端,本文采用WWZ(2015)提出了多层面的总贸易流量分解法(WWZ分解法),并据其分解结果对中国制造业的VS结构进行分析研究。

3 数据及分解说明

3.1 数据说明

本文数据来源于欧盟投资编制的世界投入产出数据库(WIOD)。该数据库囊括了43个国家和地区,覆盖了56行业,包括2000-2014年共15年的国际投入产出数据。关于制造业分类本文主要依据ISIC Rev.4分类标准,其中,r5由ISIC Rev.4分类标准制造业B代码下的10食品制造、11饮料制造、12烟草制造业合并而成,r6由13纺织品制造、14服装制造、15皮革制造三者合成,r6为纺织,服装和皮革制品的制造行业,r17为计算机、电子和光学产品的制造行业。由于我国对r23(31家具的制造,32其他制造业)行业产品没有出口,故在整理分析数据时不予考虑。

3.2 分解说明

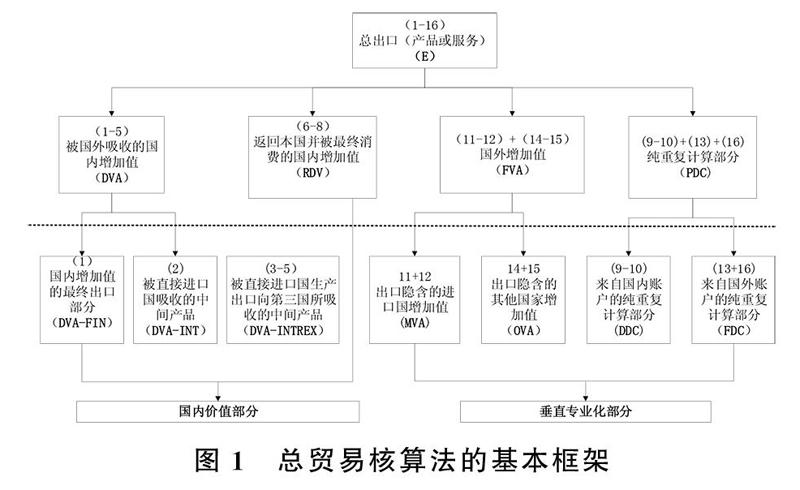

本文通过WWZ(2015)提出的扩展分解模型对中国制造业各行业出口进行分解,因库普曼等(Koopman et al,2014)提出的仅是基于产业部门间的后向联系进行拆分的分解方法并不适用于双边测度,因为增加值可能藏匿于第三国之中,而WWZ(2015)提出的扩展分解模型不仅采用了后向联系进行分解的方式,也对产业间的前向联系进行了分解,共分解为16个增加值和纯重复计算部分,这对库普曼等(Koopman et al,2014)提出的分解法进行了极大的补充;其中,总贸易核算法的基本概念框架如图1。

4 专业化结构分析

垂直专业化是由HIY(2001)提出并由后继研究者逐渐完善的一个被广泛用于衡量一国或地区参与跨国生产分工类型及程度的一个经济学综合统计指标。VS由前文所述模型分解出的FVA_FIN、FVA_INT、PDC三部分构成,分别表示从国外进口的中间品用于本国最终产品生产出口的国外增加值、从国外进口的中间品用于本国中间品生产出口的国外增加值及国内外账户纯重复计算的增加值部分。VS组成成分的任何变化都意味着一国或地区参与跨国生产分工的类型发生变化,比如一国某行业的FVA_INT比例在总VS中的份额出现上升趋势,则意味着一国所进口的中间品用于本国中间品生产出口的份额上升,特别是在这些中间品被他国用于最终产品生产的情况下,该国的这个行业极可能面临着产业内结构升级,即从全球价值链的低附加值环节向高附加值环节攀升。与之相反,如若一国的FVA_FIN在VS中占比较大,即该国所进口的中间品大部分用于国外最终产品生产出口,则意味着该国很可能从事的是最终产品的加工组装环节,即处在全球价值链的低附加值环节。随着新型国际分工的深化,中间品贸易更加频繁,导致中间品往复穿行很多国家,进而导致一国或地区纯重复计算增加值所占比例逐渐上升,PDC的上升意味着一国或者地区跨国生产分工更加深入。

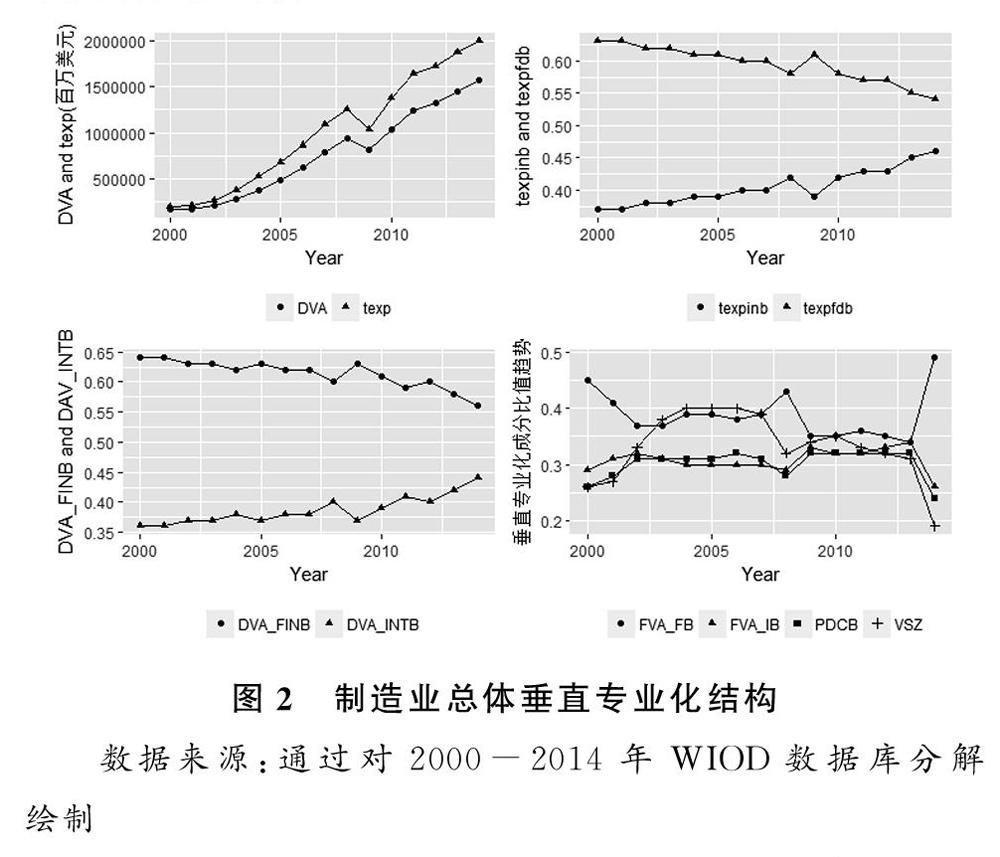

图2左上图显示不同贸易核算方式下的贸易值差异,DVA表示增加值贸易核算法下我国制造业的实际出口的国内增加值,texp表示传统贸易核算法下的我国制造业总出口,从图中可以看出两种贸易核算结果存在明显差异且差异幅度在逐年增加,表明了我国的制造业总出口额存在夸大的现象,因此要合理准确的度量一国或地区真实的国际贸易情况,必须剔除掉非本国增加值部分。

图2右上图中texppinb表示制造业最终产品出口在总出口中所占的份额,texpfdb表示制造业中间产品出口在总出口的份额。从图1右上图中我们可以看到我国制造业出口组成主要是最終品,最终品出口额从2000年的1991.93亿美元增加至2014年的19946.89亿美元,但是在2000-2014年间,除了2008年金融危机波及外,其所占份额一直呈现下降趋势,下降了9个百分点,即从63%下降到54%,而中间品出口份额呈现上升趋势,除了2008年金融危机波动影响。以上数据说明我国制造业还处于全球价值链的低附加值环节,但是这种状况也在趋于改善。

图2左下图中DVA_FINB和DVA_INTB分别表示国内增加值中最终产品的比值和中间产品所占份额。通过对国内附加值进一步分解分为三部分:DVA_FIN、DVA_INT、DVA_INTREX,分别表示国内增加值中用于最终产品生产的部分,国内增加值中被直接进口国用于其国内最终产品生产的部分,国内增加值中被直接进口国用于中间品生产出口至他国最终被吸收的部分。从图中可以看得DVA_INT在国内增加值中的份额在2000-2014年期间一直呈现上升趋势,除2008年的金融危机外,增长了8个百分点,从36%增长至44%,进一步表明我国制造业整体处于升级当中。

图2右下图中,FVA_FB表示总的VS中国外增加值用于最终产品生产的份额,FVA_IB表示总的VS中国外增加值用于中间产品生产的份额,PDCB表示总的VS中纯重复计算部分的份额,VSZ表示VS在总出口所在份额。从图中我们可以看到,在2000-2013年期间,VS在总出口的份额增长了5个百分点,从26%增长31%,FVA_FB降了11个百分点,从45%降至34%,FVA_IB增长了5个百分点,从29%增至34%,PDCB增加了6个百分点,从26%增至32%,但是都在2014年发生相反的变化,这可能是我国2014开始实施全面的经济调整所产生的效应显现,从整体来看,我国十几年间VS结构变化主要体现在PDC的上升、FVA_FIN的下降以及FVA_INT上升,表明我国制造业部门参与国际分工的程度在加深,正在从全球价值链的低附加值环节向中高附加值环节攀升,然而,总体还处于全球价值链的低端环节。

5 结论与启示

本文基于增加值贸易核算视角,采用欧盟投资编制的世界投入产出数据库(WIOD),利用WWZ(2015)提出的扩展分解模型对我国制造业各行业总出口进行分解,获得了2001-2014年我国制造业总体增加值出口数据,并通过以上分解结果对我国制造业总体的垂直专业化结构进行研究分析。研究结果表明:第一,我国制造业总体VS构成中,PDC的上升、FVA_FIN的下降以及FVA_INT上升,都充分表明我国制造业部门参与国际分工的程度在不断加深,正在从全球价值链的低附加值环节向中高附加值环节攀升,然而,从我国中间品出口占比以及FVA_FIN比例来看,我国制造业总体还处于全球价值链的低端环节,而传统贸易核算法下存在过分夸大现象。

上述结构分析表明我国制造业整体还处于全球价值链的低端环节,这表明了传统贸易核算方式并不能真实的揭示一国或地区参与国际分工的类型及深度,且夸大了我国制造业的技术进步程度,更不能给政府制定产业政策及贸易政策以准确的建议,使我国的国际贸易定位不清。

为顺利实现由制造大国成功转变为制造强国,制造业核心环节是升级的唯一方向。面对国际分工的日渐深化,中间品在各国进出口贸易中所担当角色日益重要,而且其承载更多更密集的知识与技术,因此,我国制造业应进一步降低高技术中间品的进口关税,稳定开放政策并进一步加大,技术密集型行业先进技术、先进理念的灌溉体系,这个体系的构建可以通过教育体制的改革而获得巨大空间,而技术密度较低的行业,竞争力大,核心环节主要为品牌代理商、品牌销售商所控制,因此,价值链的攀升就是本国品牌的培养,培养过程中可以进行适当的市场保护政策。

参考文献

[1] 邓军.所见非所得:增加值贸易统计下的中国对外贸易特征[J].世界经济研究,2014,(01):35-40.

[2]文东伟.增加值贸易与中国比较优势的动态演变[J].数量经济技术经济研究,2017,(01):58-75.

[3]潘文卿,李跟强.垂直专业化、贸易增加值与增加值贸易核算——全球价值链背景下基于国家(地区)间投入产出模型方法综述[J].经济学报,2014,(04):188-207.

[4]Hummels D,Ishii J,Yi K M.The nature and growth of vertical specialization in world trade[J].Social Science Electronic Publishing,2001,54(1):75-96.

[5]Daudin G,Rifflart C,Schweisguth D.Who produces for whom in the world economy?[J].Canadian Journal of Economics/revue Canadienne Déconomique,2011,44(4):1403-1437.

[6]Koopman R,Powers W,Wang Z,et al.Give Credit Where Credit is Due:Tracing Value Added in Global Production Chains[J].NBER Working paper,2010(NO.16426).

[7]Koopman R,Wang Z,Wei S J.Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports[J].Social Science Electronic Publishing,2014,104(2):459-494.

[8]王直,魏尚进,祝坤福.总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量[J].中国社会科学,2015,(09):108-127.

[9]胡昭玲,张咏华.中国制造业国际分工地位研究——基于增加值贸易的视角[J].南开学报(哲学社会科学版),2015,(03):149-160.