特低渗油藏CO2驱气窜规律研究

韦琦,侯吉瑞*,郝宏达,宋兆杰

1 中国石油大学(北京)提高采收率研究院,北京 102249

2 温室气体封存与石油开采利用北京市重点实验室,北京 102249

3 中国石油三次采油重点实验室低渗油田提高采收率应用基础理论研究室,北京 102249

CO2驱油在低渗/特低渗油藏开发中具有明显优势,已经广泛应用于国内外许多油田[1-3]。但是由于重力超覆、黏性指进等问题,导致CO2的窜逸问题十分严重[4]。并且,随着储层非均质性的增大,气体容易沿着高渗透层突进,CO2驱油效果明显降低[5-7]。因此,正确认识CO2气窜规律,对改善特低渗油藏CO2驱油效果具有重要指导意义。

国内外学者对CO2气窜问题已进行了大量的研究,但目前尚未形成统一认识[8-13]。专家普遍认为,CO2的注入压力以及储层的非均质性对气窜规律的影响十分显著。当温度超过31 ℃,压力超过7.382 MPa时,CO2将由气态达到超临界状态,黏度接近于气体,密度接近于液体,同时具有很强的萃取以及溶解能力;进一步增大压力,CO2和原油将会达到混相状态。增大注入压力有利于驱出地层原油,同时也将在一定程度上影响CO2的气窜规律[14]。当储层的非均质性十分严重时,CO2沿着高渗透层突进,特别是当裂缝存在时,CO2极易沿着裂缝形成气窜通道,大大降低了波及效率,导致大量的CO2气体在地层中形成无效循环,影响最终采收率。

目前室内CO2驱油实验大多采用细管实验或者岩心驱替实验。细管实验中CO2能够与原油充分接触,未考虑波及,更加理想化[15]。而岩心驱替实验既考虑了波及情况,又考虑了岩心的润湿性、孔径分布以及渗透率等等相关物性,更加接近矿场的实际条件。为了进一步研究特低渗油藏CO2驱的气窜规律,本文借助室内岩心驱替实验,分析了在储层温度和压力下特低渗油藏CO2驱替过程中的生产动态特征与气窜规律,研究了CO2注入压力和储层非均质性对特低渗油藏CO2驱气窜规律的影响。

1 实验部分

1.1 实验目的

为了研究特低渗油藏CO2驱的气窜规律,笔者模拟长庆姬塬油田黄3区块的矿场实际条件,在室内建立了与目标区块油藏储层渗透率/孔隙结构相近的人造岩心。借助室内岩心驱替实验,分析了储层温度和压力下特低渗油藏CO2驱替过程中的生产特征及气窜规律。在油藏温度下,改变CO2的注入压力(5 MPa、10 MPa、15 MPa、20 MPa、25 MPa)和非均质条件(岩心渗透率级差5、10、15、20,以及裂缝性岩心模型),分析生产气油比、不同采油阶段采出程度、注入量等参数,研究注入压力以及非均质性对特低渗油藏CO2驱气窜规律的影响。

1.2 实验条件及材料

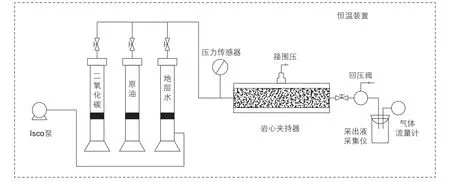

实验设备:KDHW-II型自控恒温箱、Isco泵、岩心夹持器(适用岩心规格30 cm×4.5 cm×4.5 cm)、活塞中间容器、回压阀、D07-11C型气体流量计、CS200型气体流量计、压差变送器及数据采集系统、气液分离装置、液体收集装置、管线若干。实验流程图如图1所示。

实验岩心:实验用岩心包括不同渗透率级差(5、10、15、20)的人造非均质方岩心,以及裂缝性岩心模型。人造岩心采用与储层相近的矿物成分混合压制而成。岩心规格均为4.5 cm×4.5 cm×30 cm,实验用岩心矿物组成见表1,实验用岩心基础参数见表2。

实验用气:高纯CO2,纯度为99.99%。

实验用水:模拟长庆油田黄3区块地层水,地层水矿化度为61 240 mg/L,水型为CaCl2型,地层水矿物组成见表3。

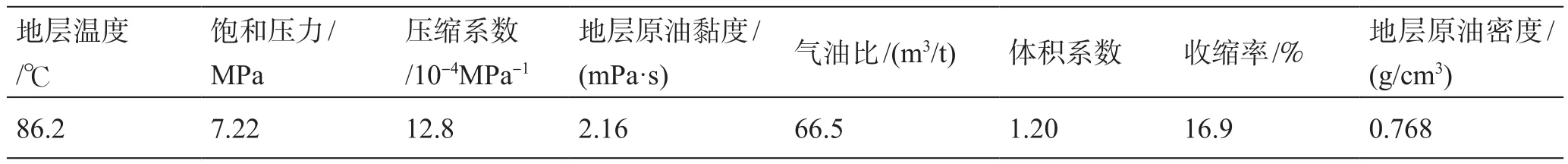

实验用油:长庆黄3区块地层原油,地层温度86.2 ℃下原油黏度为2.16 mPa·s,密度为0.768 g/cm3,地层温度下实验用油相关性质见表4。

1.3 实验步骤

(1)特低渗油藏CO2驱替实验

① 制作与长庆姬塬油田黄3区块储层孔隙度、渗透率相近的人造岩心,烘干,测量长宽高,计算视体积;

② 将岩心放入岩心夹持器中,加环压,抽真空约4 h;

③ 饱和地层水,测定孔隙体积、孔隙度;

④ 按图1所示连接好设备,设定实验温度为85 ℃,恒温12 h以上,水测渗透率;

⑤ 变流速饱和油,待出口端恒定出油之后,饱和油结束,计算饱和油体积,并老化24 h;

图1 实验流程图Fig. 1 Experimental flow chart

表1 实验用岩心矿物组成Table 1 The mineral composition of core

表2 实验用岩心基础数据Table 2 The datas of experimental cores

表3 地层水矿物组成Table 3 Ionic compositions of formation water

⑥ 设定出口端回压15 MPa(与黄3区块目前地层压力相近),恒速1 mL/min(模拟地下条件)注入CO2,直至出口端生产气油比>4000 m3/m3时为止,记录注入压力、出口端液体与气体体积等实验数据;

⑦ 绘制特低渗油藏CO2驱典型生产特征曲线,包括气驱采收率和生产气油比与注入体积的关系曲线。

(2)CO2注入压力对气窜规律影响实验

① 选取满足渗透率要求的均质岩心,烘干,测量长宽高,计算视体积;

② ~ ⑤同上;

⑥ 分别设定出口端回压5 MPa、10 MPa、15 MPa、20 MPa、25 MPa,恒速1 mL/min(模拟地层条件)注入CO2,直至出口端生产气油比>4000 m3/m3时为止,记录注入压力、出口端产液量与产气量等实验数据,计算气驱采收率。

(3)非均质性对气窜规律影响实验

① 选取不同渗透率级差(5、10、15、20)的人造非均质方岩心和裂缝性岩心,烘干,测量长宽高,计算视体积;

② ~ ⑤同上;

⑥ 设定出口端回压15 MPa,恒速1 mL/min(模拟地下条件)注入CO2,直至出口端生产气油比>4000 m3/m3时为止,记录注入压力、出口端产液量与产气量等实验数据,计算气驱采收率。

2 特低渗油藏CO2驱生产动态特征

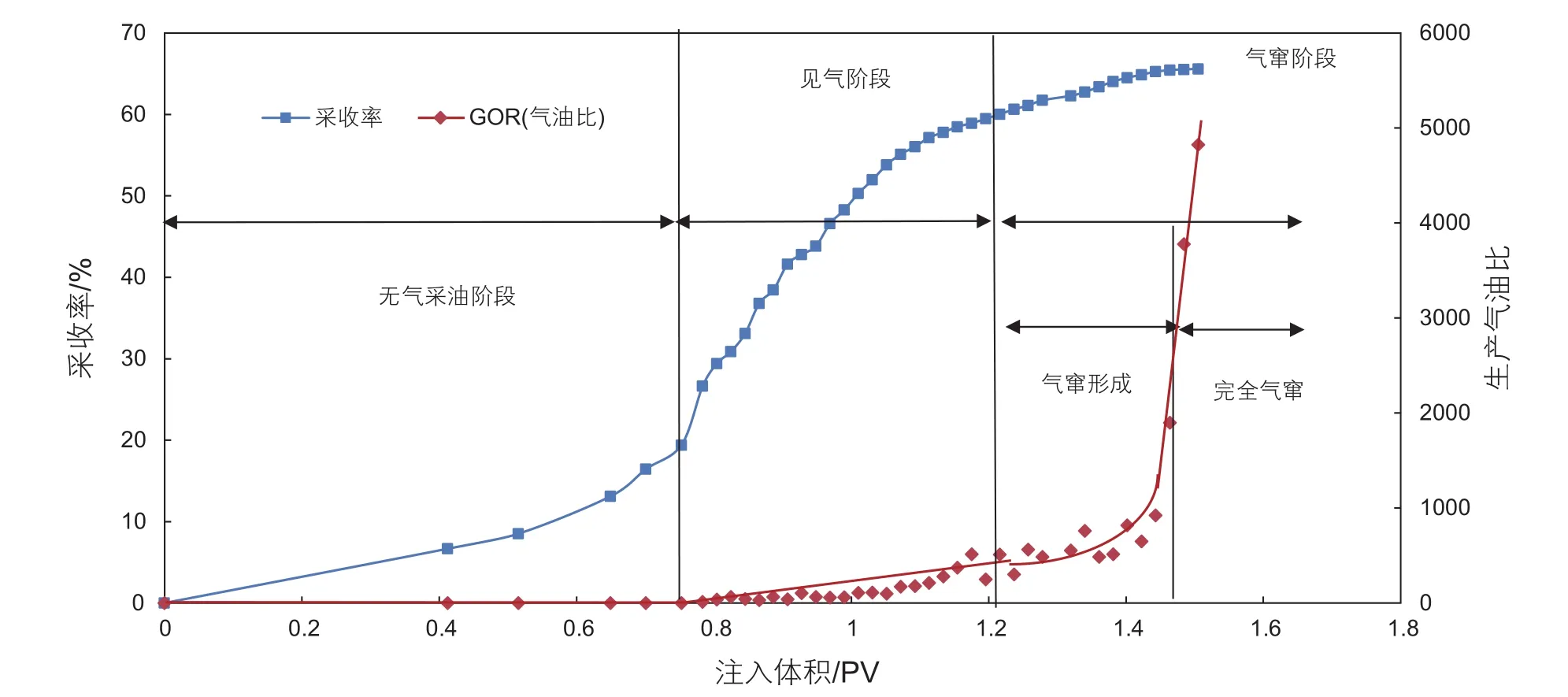

为研究特低渗油藏CO2驱的气窜规律,选取了与长庆姬塬油田黄3区块储层孔隙度、渗透率相近的人造岩心CQJZ-3,在油藏温度85 ℃和地层压力15 MPa下,开展了注CO2驱替实验,生产动态曲线如图2所示。当CO2的总注入量为1.51 PV时生产气油比达到4825 m3/m3,CO2驱最终采收率达到65.61%,

表4 实验用油物理性质Table 3 Physical properties of oil

图2 15 MPa注入压力下CO2驱生产动态曲线Fig. 2 Dynamic simulation of CO2 flooding at 15 MPa injection pressure

根据CO2驱替过程中的生产动态特征,可将驱替过程分为3个阶段:无气采油阶段、见气阶段以及气窜阶段(如图2所示)。① 在无气采油阶段,单相原油以段塞的形式产出。② 当出口端有溶解气产出时,CO2驱进入见气阶段。在此阶段,原油为连续相,气体为分散相。在见气阶段,气驱的采出程度迅速增大,大量原油采出,为CO2驱提高采收率的关键阶段。③出口端大量见气时,CO2驱进入气窜阶段。在此阶段大量气体携带少量原油产出,气为连续相,出口端的原油以喷射状产出。气窜阶段又可细分为气窜形成阶段和完全气窜阶段。在气窜形成阶段,气窜通道逐渐形成并扩大,生产气油比变化幅度较大且不规则,气驱的采出程度增幅变缓。随着气体继续注入,岩心内CO2的气窜通道已经形成,生产气油比迅速增大,CO2驱进入完全气窜阶段,此时气驱采出程度几乎不再增大。

在不同注入压力和非均质条件下开展注CO2驱替实验,均表现出如图2所示的驱替特征,但是CO2注气压力与非均质条件的改变,均会对CO2驱的生产动态特征曲线造成不同程度的影响。

3 注入压力对CO2气窜规律的影响

如前文所述,当CO2的注入压力发生变化时,地层内CO2的相态将发生变化,从低压的气态到超临界状态到最终的混相状态,注入压力的改变不仅影响注CO2驱的开发效果,也势必会影响CO2驱的气窜规律。

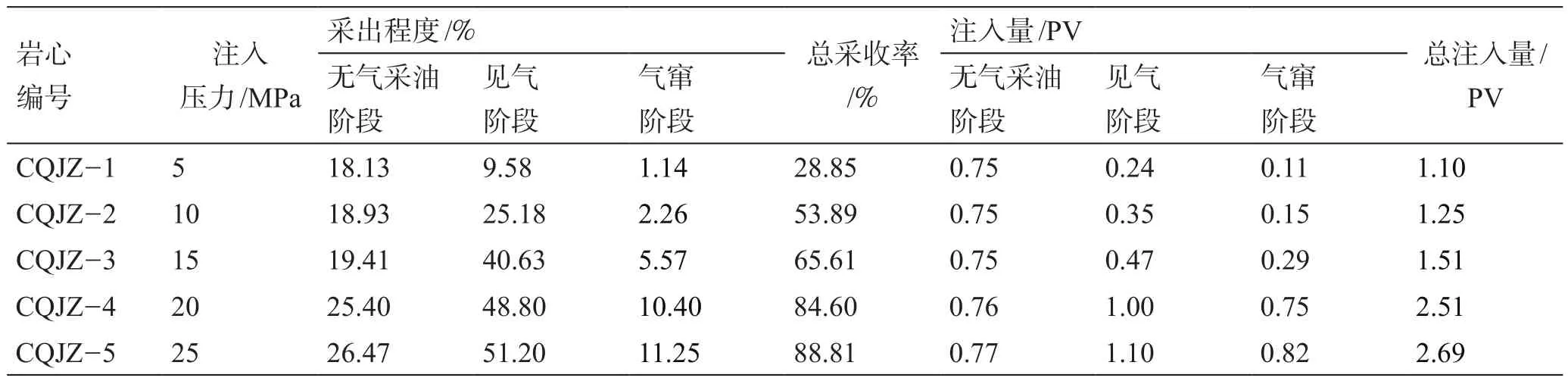

本部分选取与长庆姬塬油田黄3区块储层孔隙度、渗透率相近的人造岩心,开展了不同注入压力下注CO2岩心驱替实验,实验结果如表5及图3所示。CO2驱采收率随着注入压力的增大而增大。随着注入压力增大,CO2由气态转变到超临界状态,CO2驱也由最初的非混相驱变为近混相驱,最终转变为混相驱。当注入压力达到25 MPa时,注入的CO2与地层原油实现动态混相,最终采出程度可达到88.81%。

表5 CO2注入压力对气窜规律影响实验结果Table 5 Effect of CO2 injection pressure on gas channeling

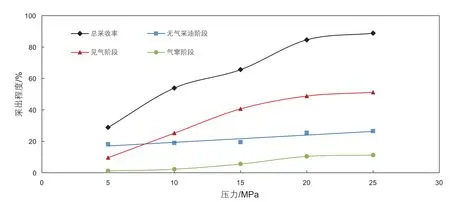

图3 CO2驱总采收率及各阶段采出程度随注入压力关系曲线Fig. 3 The recovery of CO2 flooding at each stage flooding with the injection pressure curve

图3是CO2驱总采收率及各阶段采出程度随注气压力的变化关系曲线。总体来讲,CO2驱总采收率随注入压力的升高而增大,但各个阶段的采出程度却有所差异。随着注入压力增大,无气阶段采出程度增幅不大。这是因为无气阶段的采收率主要是由岩心的基本物性决定,对于储层物性相似的特低渗油藏,油气相渗流流曲线中的纯油流动区域大致相近,注入压力的增大只是在一定程度上减缓了注入气体的黏性指进,使得驱替前缘或混相带前缘推进更加均匀。相对来讲,CO2注入压力增大,会在更大程度上改变油气两相共渗区,宏观上表现为见气阶段和气窜阶段的采出程度大幅度增加。当CO2由气相转变为超临界状态时,溶解和扩散能力大幅增强,萃取和抽提轻烃的能力也明显提高,因此见气阶段采出程度大幅度增加。当注入压力超过20 MPa时,CO2与原油的混相作用可大幅度提高原油采收率,因此在气窜形成阶段仍可采出一定量的原油。

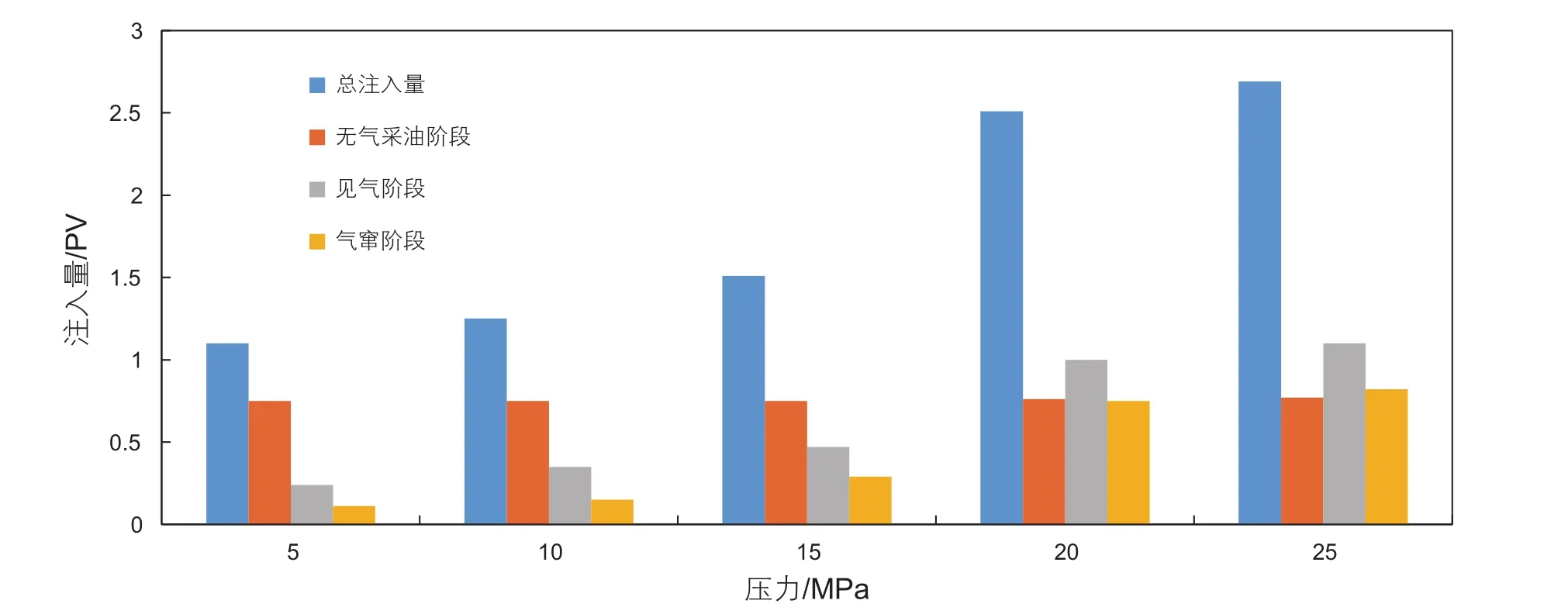

图4为CO2总注入量随注入压力变化柱状图。如图所示,CO2的总注入量随着注入压力增大而增加,且随着注入压力增大,见气阶段和气窜阶段不断扩大。随着注入压力增大,地层内CO2的相态一直在变化,从最开始的气态到超临界状态,最终达到混相状态,CO2的密度也随之升高,单位体积CO2的注入量也就随之增加;同时CO2在原油中的溶解度也随着注入压力的增大而增大,这也进一步增大了CO2的注入量。当CO2驱为非混相驱替(注入压力5 MPa、10 MPa)时,气窜通道迅速形成,气体突破及窜逸速度较快;当为近混相或混相驱替(15 MPa、20 MPa、25 MPa)时,气窜通道形成较慢,CO2驱仍可在气窜形成阶段采出一定量原油。因此,保持地层压力,尽可能实现CO2的近混相驱或混相驱,可在一定程度上延缓CO2气窜,改善特低渗油藏CO2驱的开发效果。

4 非均质性对CO2气窜规律的影响

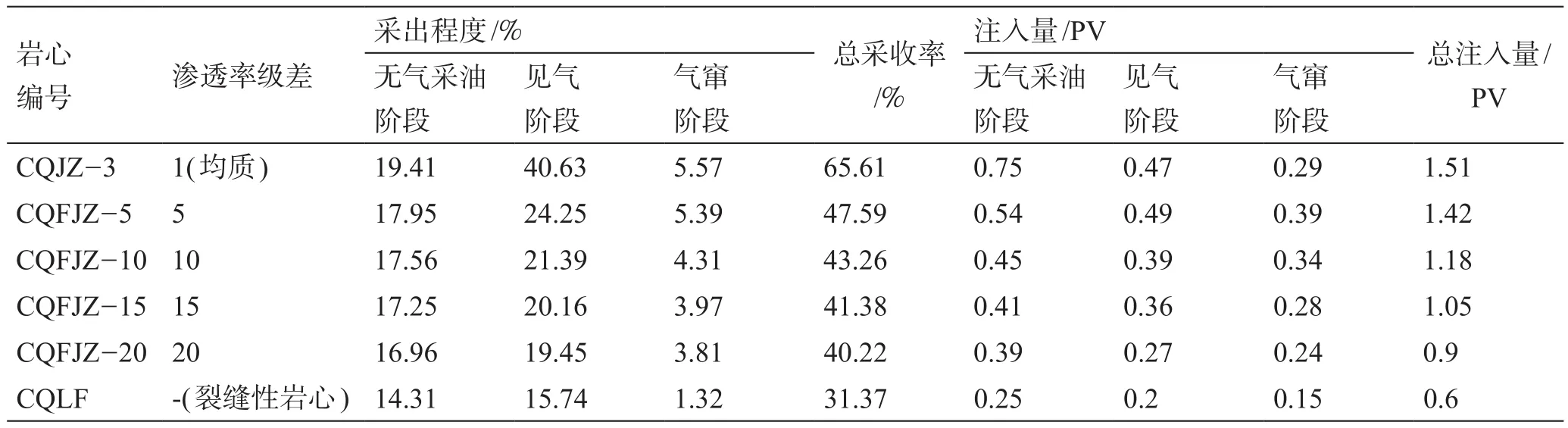

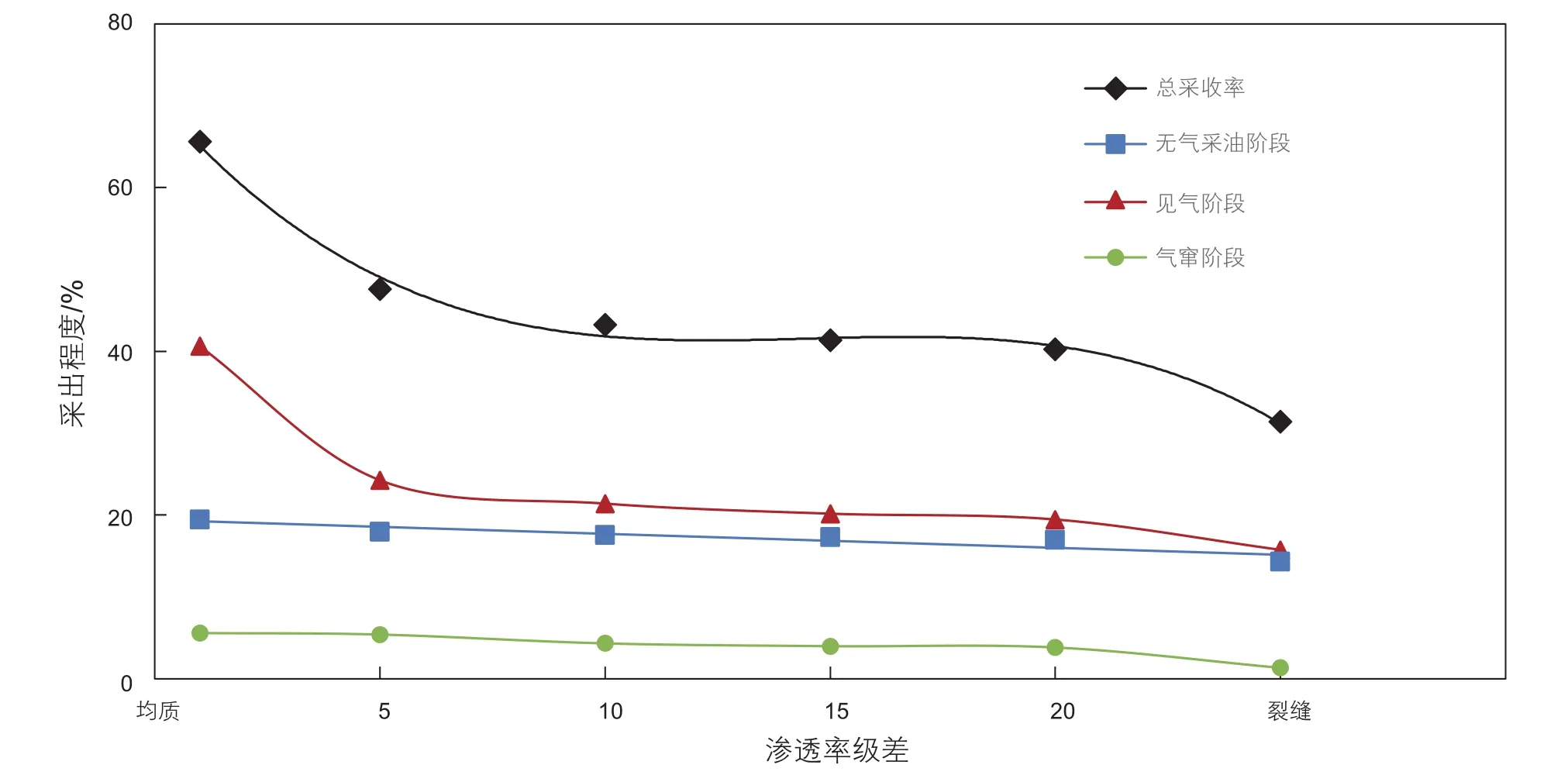

与CO2注入压力的影响类似,储层非均质性在影响CO2驱开发效果的同时,也会影响特低渗油藏CO2驱的气窜规律。为了研究储层非均质性对气窜规律的影响,选取均质岩心、不同渗透率级差(5、10、15、20)的层内非均质岩心以及裂缝性岩心,开展了油藏温度和压力条件(85 ℃、15 MPa)下注CO2岩心驱替实验,实验结果如表6及图5所示。

驱替实验结果与前人的相关研究结论基本一致[18-19],即随着渗透率级差的增大,岩心非均质性增强,CO2驱总采收率明显降低。均质岩心的采收率明显高于非均质岩心以及裂缝性岩心,且随着储层非均质性的增强,CO2的总注入量以及各驱替阶段分注入量明显减少,出口端见气时间和完全气窜时间越来越早,注入气体沿高渗通道以及裂缝发生窜逸的现象越发严重。

CO2驱替过程中各阶段采出程度与渗透率级差关系曲线如图5所示,随着渗透率级差的增大,岩心非均质性不断增强。一方面,特低渗油藏CO2驱无气阶段的采出程度随着储层非均质性的增加而降低,但降低的幅度很小。无气采油阶段采出程度主要受到储层基本物性影响,特低渗透非均质油藏的纯油流动区域大致相近,因此无气采油阶段采出程度降幅较小;对于裂缝性油藏,无气采油阶段采出程度主要由裂缝中的原油所贡献。另一方面,岩心非均质性对见气阶段与气窜阶段采出程度影响较大。与均质岩心相比,渗透率级差为5时非均质岩心见气阶段的采出程度明显下降。CO2沿着高渗层突进,注入气体无法有效波及低渗储层。随着渗透率级差进一步增大,层内矛盾加重,CO2沿高渗层或裂缝突进及窜逸的现象愈发显著。由此可见,储层非均质性主要影响特低渗油藏CO2驱见气阶段和气窜阶段的开发效果。如何有效改善储层非均质性,抑制注入气体沿高渗层或裂缝窜逸,提高见气阶段及气窜阶段的采出程度,是改善特低渗油藏CO2驱开发效果的关键点。

图4 特低渗油藏CO2驱注入量随注入压力变化柱状图Fig. 4 The injection volume with the injection pressure change column

表6 非均质性对CO2气窜规律影响实验结果Table 6 Effect of heterogeneity on gas channeling

图5 CO2驱总采收率与各阶段采出程度随渗透率级差变化关系曲线Fig. 5 The recovery of CO2 flooding at each stage flooding with the permeability ratio curve

文献调研发现,矿场的实际生产动态资料与本文室内实验结果一致,腰英台油田生产实践表明,油井见气并不可怕,大部分增油量都是在见气后采出的[22] 。

5 结论

借助室内岩心驱替实验,分析了在油藏温度和压力条件下特低渗油藏CO2驱替过程中的生产特征及气窜规律,研究了注入压力和储层非均质性对气窜规律的影响,主要得出以下结论:

(1)特低渗油藏注CO2驱替过程可细分为无气采油阶段、见气阶段以及气窜阶段。见气阶段的产油量对CO2驱总采收率贡献巨大,是提高原油采收率的关键阶段。

(2)随着CO2注入压力增大,无气采油阶段、见气阶段以及气窜阶段的采出程度逐渐增大。注入压力对见气阶段采出程度的影响尤其显著。当注入气体与地层原油实现近混相或混相驱替时,在气窜形成阶段仍可采出一定量的原油。

(3)随着储层非均质性增强,CO2驱无气采油阶段、见气阶段以及气窜阶段的采出程度逐渐降低,且见气阶段采出程度受储层非均质性的影响较大。随着储层非均质性加剧,CO2沿高渗层或裂缝的突进及窜逸现象愈发显著。

(4)尽可能保持地层压力,改善储层非均质性,抑制注入气体窜逸,延长CO2驱的见气阶段,可以提高见气阶段的采出程度,是改善特低渗油藏CO2驱开发效果的有效途径。