一医三护抢救模式在多发伤患者抢救中的应用

邱欢

【摘要】目的:探讨团队抢救模式在急诊多发伤患者中的应用。方法:针对急诊多发伤患者,选择2017年1月至7月入抢救室的35例多发伤患者为对照组,2018年1月至7月的35例多发伤患者为观察组。对照组采用常规一医一护模式进行经抢救,观察组采用一医三护模式,及急诊分诊系统、绿色通道和安全转运等措施进行快速、准确、无缝隙抢救。结果:急诊科2017年和2018年各抢救的35例多发伤患者,采用前后分组对照法进行研究,研究发现观察组2018年的35例患者平均入室至检查的处置时间1.35±42(min)急诊检查时间205±55(min)、急诊滞留时间605±1.28(min)相比较对照组2017年的35例患者入室至检查的处置时间282±63(min)急诊检查时间362±63(min)、急诊滞留时间904±201(min)明显降低,观察组的急救措施优于对照组,两组比较差异有统计学意义P<005,抢救成功率由80%提升至942.3%。结论:一医三护模式明显提高了多发伤患者的抢救成功率。

【关键词】一医三护模式;多发伤;急诊急救

【中图分类号】R181.3+2

【文獻标识码】A

【文章编号】2095-6851(2019)10-059-02

随着现代化社会的发展,交通事故的发生率逐年上升,创伤已经成为中青年群体死亡原因主要因素[1]。多发伤是指,有一个致病因素导致的两个及以上的解剖部位同时发生的创伤,由于多发伤伤势严重,来势凶险,病情变化快,死亡率高,是近年来意外伤害事故的主要死亡原因,因此及时有效的救治可明显改善多发伤患者的预后,针对此类危重患者,急诊急救强调团队协作并组成一医三护模式大大提高了抢救成功率。

1 材料与方法

1.1 一般资料

采用前后对照分组法将急诊科2017年1月至7月和2018年1月至7月的多发伤患者进行对比,选取的两组患者为车祸外伤、高空坠落伤所致的多发伤患者,排除入急诊科已死亡患者、各种原因不配合者及资料不全者。2017年1月至7月共抢救多发伤患者35人,其中车祸致多发伤患者28人,高空坠落伤致多发伤患者7人,年龄在2.4—82岁之间,这一组为对照组;2018年1月至7月共抢救多发伤患者35人,其中车祸致多发伤患者25人,高空坠落伤致多发伤患者10人,年龄在20—79岁之间,这一组为观察组。

1.2 方法与内容

1.2.1 对照组 选取急诊科2017年1月至7月多发伤患者35名,运用急诊常规一医一护模式进行抢救,患者由1.20送入抢救室,值班医生与当班护士配合,经过初步评估,给予常规止血、包扎固定伤口、监护生命体征、静脉输液,之后完成各项检验检查,相应专科会诊后收入病区进一步治疗。

1.2.2观察组 选取急诊科2018年1月至7月多发伤患者35名,运用一医三护模式进行抢救。

1.22.1 快速分诊打开绿色通道之门

1.22.1.1 科室对急救医护人员进行统一培训,树立医护人员“时间即生命”的抢救理念[3]。抢救室内凡是接诊急性心力衰竭、急性呼吸衰竭、急性脑卒中、急性心肌梗死、重度颅脑外伤、严重多发伤此六大类患者无论是否有家属陪同都要立即开通绿色通道。

1.22.1.2 救护车到达医院后,分诊护士立即予以快速分诊,将患者推入抢救室,保证患者在最短的时间进入抢救区域,进入抢救室后分诊护士立通过电脑操作迅速挂号以扫码后的红色腕带为绿色通道依据佩戴在患者右腕上,准确记录患者入院、入室、抢救等各个时间段的时间信息。

1.22.2一医三护模式在急救患者中的应用 多发伤为临床中的严重性创伤,患者随时可能有生命危险,优化急救程序、提高护理质量是决定抢救成功与否的关键。抢救护士成组对患者进行处理,科室针对抢救环境与人员、物品配置,对抢救人员抢救时的站位作出规定,在相应的地面贴出地标。。

1.22.3 快速获取检验结果提供诊断依据 我科室收治多发伤患者多由高空坠落伤与车祸外伤所致,要及时评估患者有无挤压伤,肢体严重挤压易引起CS(挤压综合征),需密切观察有无高血钾、急性肾功能衰竭、心脏、肝脏等脏器肝脏损害,警惕急性肺栓塞。C护士根据患者的一般情况及生命体征变化,借助抢救室现有的仪器如AQT分析仪、血气分析仪快速获取患者的相关血项检验报告,及时掌握患者的电解质、酸碱平衡及相关心肌标志物指标等数据,准确记录患者的输液量及尿量,为患者病情及急救用药向医生提供依据。

1.22.4 安全有效转运

积极的医护合作是医疗和护理质量的重要保障,患者生命体征平稳后完善相关CT、DR的检查,做好转运前准备,备好急救药品、物品等转运设施,与相关检查科室事先联系做好接收准备。转运途中由A护士与医生共同护送患者,严密监测生命体征,维持各管路通畅,做好预见性抢救准备,争取在最短时间内完成检查,将患者转运途中的风险降至最低。

1.3 观察指标

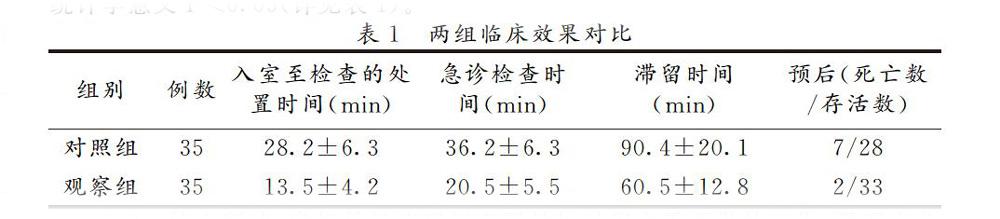

对两组患者入室至检查的处置时间、急诊检查时间、急诊滞留时间及预后进行观察,并对其数据进行分析以及患者抢救预后进行对比。

14 统计学方法

本研究数据均采用统计软件 SPSS 190 进行数据统计,(x±s)表示计量资料,t检验,(P<005)表示两组比较差异有统计学意义。

2 结果

2.1 观察组平均入室至检查的处置时间、急诊检查时间、急诊滞留时间及患者预后都明显超低于对照组,观察组的急救措施优于对照组,两组比较差异有统计学意义P<005(详见表1)。

2.2综上所述,常规救护流程规定了救护过程中需要做的工作,强调专业技能的发挥,忽略了人员的分配以及沟通协调配合能力对人员配合与流程的衔接。

3 结论

一医三护模式分工明确,各责任护士的工作内容细化,医生是本次抢救的指挥决策者,制定救治方案,关注病情变化,及时下达医嘱,A、B、C护士负责执行医嘱,实施急救措施,其中C护士为组长,关注急救措施的执行、记录情况,以及相关检查结果的汇报,同时负责整个急救区域其他抢救患者的处置情况,其他人员要服从组长指挥。一医三护模式转变了以往的急救模式,明确的责任分工使急救措施与诊疗同时进行,提高了急救效率。

参考文献:

[1] 周开国,李建忠,贾慧林,马炳辰,曹秋梅.不同院前干预救治模式对重症多发创伤患者预后的影响[J].中华急诊医学杂志,2016,25(3):362-366