节水灌溉技术下农业种植结构优化模型研究

李 玥,王春霞,何新林

(石河子大学水利建筑工程学院,新疆 石河子 832000)

我国西北内陆干旱、半干旱地区的可利用水资源量有限,高效节水灌溉技术应用广泛,尤其是新疆部分地区膜下滴灌的应用比例达90%以上。因此这些地区的种植结构优化不能忽略高效节水灌溉技术应用的影响;且这些地区的生态环境较为脆弱,构建种植结构优化模型时应加强对优化方案生态效益方面的考虑,并严守“三条红线”,落实最严格水资源管理制度。

种植结构优化可以促进水资源的优化配置,提高水资源的有效利用率[1]。种植结构优化模型一般分为单目标模型和多目标模型两种,常用的优化方法有:线性规划、动态规划、非线性规划和目标权重法等。

国际上,Joeres[2]于1971年利用线性规划法解决 Baltimore 的多水源供水问题。同年,Dudley[3]在研究季节性灌水分配问题时,将具有二维状态变量的随机动态规划与作物生长模型结合运用。1973 年,Smith[4]也采用线性规划模型,对灌区用水优化配置问题建模并求解。 Meredith等[5]人利用动态规划模型初步给出2个灌溉配水系统的例子。1992年Afzal J等[6]建立线性规划模型对Pakistan的某个区域的不同水质的水使用问题进行优化。

近年来,国内在这方面的研究也有了极大的发展。刘潇等[7]以甘肃民勤县为例针对灌区规划问题, 将模糊概念引入多目标线性优化模型。李茉等[1]构建了基于双层分式规划的种植结构多目标优化模型,并通过交互式模糊规划方法进行求解,定量得到研究区域在最小灌溉水量情况下的最大种植收益。胡洪静等[8]提出了基于作物水分生产函数的多目标种植结构优化模型,并以衡水市为例得出了不同灌溉水价水平下对应的种植结构和灌水量调整方案。李建芳等[9]通过作物需水量、生育期有效降雨量及农产品单产,细分了农产品虚拟水中的蓝水和绿水,建立了多目标农业种植结构优化模型。周惠成等[10]将交互式模糊多目标优化算法应用于求解作物种植结构优化调整模型,改善作物种植结构调整多目标决策过程中数据处理、模型构建、决策者偏好等方面存在的模糊性问题。张帆等[11-12]构建以经济效益最大为目标的双区间两阶段随机规划模型,实现有限农业水资源量下的最大经济效益;还以甘肃省武威市民勤县为例,构建了以单方水效益期望值最大为目标的分式两阶段随机规划模型。陈敏等[13]将水足迹引入作物种植结构优化中,以青海省三江源区为例,构建以单位作物蓝水足迹的农业净收益最大为目标的作物种植结构分式规划模型。梁美社等[14]提出基于虚拟水战略的区域农业产业结构优化线性规划模型。彭致功等[15]以农业耗水总量及灌溉取水总量为约束条件,采用优化灌溉制度和种植结构调整措施下京郊农业发展面积阈值。

现阶段的种植结构优化大多构建多目标优化模型,分别考虑经济效益和生态效益,在种植结构优化上起到了一定的指导意义,但大多数多目标优化方法在系数的计算、目标函数指标权重的确定上存在主观因素,缺乏理论依据;且大多数模型在调整农业种植结构时,没有将灌水技术考虑在内。本文将灌溉技术与线性规划方法相结合,初步建立适用于石河子灌区的种植结构优化模型。该地区生态环境脆弱,节水灌溉技术应用广泛,导致了灌溉面积扩大,造成了“越节水越缺水”的局面,引起地下水位急剧下降和土地荒漠化加剧等问题。因此,在不同灌水技术下对农业种植结构进行优化是必要的。

1 模型的建立

在人类活动中,不同的灌溉技术对生态环境的影响是不同的。其中高效的节水灌溉技术在减少农业灌溉用水的同时,影响了灌溉水对地下水的补给、淋洗压盐的效果等;地膜的残留阻碍了土壤中水分、空气等作物生长必需物质的运移,次生盐碱化加剧,对生态环境造成更为恶劣的影响。本文根据《中华人民共和国国家环境保护标准生态环境状况评价技术规范》(HJ 192-2015),利用生态环境状况指数EI,以运用不同灌溉技术的农田为不同的研究区域,分别计算其生态环境状况指数,并通过面积加权的方法给出优化方案的综合生态环境状况指数,来反映区域生态环境的整体状态,评价模型优化结果的生态效益。

本文将不同的灌水技术考虑在模型内,通过采用单目标线性规划方法初步建立农业种植结构优化模型。构造的数学模型包括目标函数与约束条件两部分。其中,目标函数以灌区农业生产总值即经济效益最大化为优化目标,综合考虑对生态安全的影响。根据国家对新疆地区的基本政策要求与灌区特点,其约束条件包括种植面积约束、农作物社会需求约束、农业用水量约束、综合生态环境状况指数计算。本文将灌溉条件与综合生态环境状况指数相结合,初步给出在不同灌溉技术条件下的农业种植结构优化模型。

1.1 设置目标函数

模型以农业生产总值增加量(即实施优化方案后与实施前的农业总产值的差值)为目标函数,并考虑不同的灌溉技术,设置目标函数如下:

其中,xi为不同灌溉技术下各种农作物的总种植面积(hm2);ai为不同灌溉技术下各种农作物单位面积净产值(万元·m-3);F为种植结构调整前的各种农作物总净产值(万元)。

1.2 约束条件

1.2.1 种植面积约束 灌区各种农作物的总种植面积不得大于可耕地总面积,且该绿洲灌区种植总面积已经接近现有种植技术下的最大耕地面积,开发新的耕地会对本就脆弱的生态环境造成更加恶劣的影响。因此,其约束条件为:

其中,L为灌区现有最大农业种植面积(hm2)。

1.2.2 农作物社会需求约束 考虑到新疆地区地理位置的特殊性,灌区内生产的粮食产量能够达到灌区内人口的总需求即可。该需求根据灌区内历年的粮食产量以及人口数量得出。因此,其约束条件为:

其中,di为各种农作物单位面积产量(t·hm-2);N为各种农作物社会总需求量(t)。

1.2.3 农业用水量约束 考虑到灌区内农业用水量约占每年可利用水资源利用总量的95%左右,且要保证居民的日常生活用水,以及一定的生态用水和工业用水,即农业用水量占水资源总量的比重较高,不宜再增加。受所研究灌区的地理水文条件的影响,膜下滴灌的节水灌溉形式分布较广,同时还存在一些其他灌溉技术。特别是灌区内葡萄的灌溉技术以沟灌为主。因此,其约束条件为:

xij=bjxj

其中,cij为各种农作物在各种灌溉技术下的灌溉定额(m3·hm-2);xij为各种农作物在各种灌溉技术下的种植面积(hm2);WA为灌区当年农业总用水量(104m3);bj为在不同灌溉技术下各种农作物种植面积占种植总面积的比例。

1.2.4 综合生态环境状况指数 自1996年灌区开始大力推行膜下滴灌,人为因素对水资源的空间分配产生极大的影响。本文考虑将灌溉技术与生态安全相结合,不同的灌溉技术计算出不同的生态环境状况指数值。其中其他灌溉技术包括块灌、垅灌、畦灌、喷灌等非膜下滴灌节水技术在内的各种灌溉技术。

根据《中华人民共和国国家环境保护标准生态环境状况评价技术规范》(HJ 192—2015),利用生态环境状况指数EI反映区域生态环境的整体状态,指标体系包括生物丰富度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数5个分指数和一个环境限制指数,各项评价指标的权重分别为0.35、0.25、0.15、0.15、0.10和约束性指标。计算方法EI=0.35×生物丰富度指数+0.25×植被覆盖指数+0.15×水网密度指数+0.15×(100-土地胁迫指数)+0.10×(100-污染负荷指数)+环境限制指数。

在研究区内可将运用不同灌溉技术的农田分为不同的小区域,通过计算不同优化方案的生态环境状况指数及其差值,评价优化方案对生态环境的影响。其中:

(1)生物丰富度指数=(BI+HQ)/2 本文是以干旱区农田为研究区域,物种贫乏,生态系统类型单一、脆弱,生物多样性极低,生物多样性等级低,生物多样性指数BI<20;生境质量指数HQ的生境类型仅为耕地,因此HQ≈56.24。

(2)植被覆盖指数NDVI(区域均值) 根据规范中的计算方法,农田植被覆盖度较高。

(3)水网密度指数 根据研究区域的特点该指数中的河流长度和水域面积近似为0,则

水网密度指数=Ares×水资源量/(3×区域面积)。

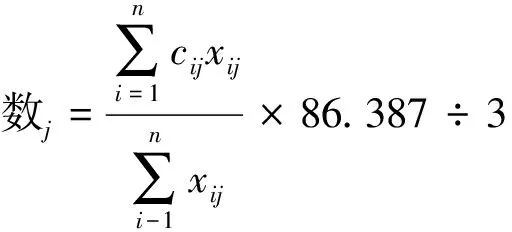

其中,Ares为水资源量的归一化系数,参考值为86.387;水资源量为运用不同灌溉技术的农作物灌溉水量;区域面积为不同灌溉技术的农作物种植面积。因此

符号含义同上。

(4)土地胁迫指数 长期运用膜下滴灌高效节水技术造成白色污染和土地次生盐碱化,属于对土地的重度侵蚀,土地胁迫指数约等于94.12;而基于石河子灌区土壤含盐量较高的特点,运用其他灌溉技术的农田,属于对土地的中度侵蚀,土地胁迫指数约等于47.21。

(5)污染负荷指数 运用膜下滴灌技术的农田,主要污染源是农业残膜造成的白色污染,1 km2耕地大概需使用6 t地膜,则污染负荷指数约等于0.04。

(6)环境限制指数 膜下滴灌高效节水技术中,地膜为不可降解物质,残膜的逐年积累阻断了土壤中水分运移,影响水流下渗,导致次生盐碱化加剧,影响作物的生长发育。因此,根据规范对运用膜下滴灌技术农田的生态环境状况级别降1级。

由此可分别计算出优化方案中运用膜下滴灌技术农田和运用其他灌溉技术农田的生态环境状况指数(EI1、EI2),可利用面积加权平均的方法来计算优化后灌区农田的综合生态环境状况指数EI总。即:

符号含义同上。本文主要利用不同优化方案综合环境生态指数及其差值来评价模型结果的优劣。

2 模型运用

2.1 研究区现状

石河子灌区位于天山北麓中段,古尔班通古特大沙漠南缘,玛纳斯河流域中下游,属温带大陆气候,为典型沙漠绿洲。灌区自1996年将地膜与滴灌技术结合并成功应用于农业种植,膜下滴灌技术的出现与广泛应用使绿洲区的农作物总产值得到大幅度提升,但该技术是人类调配水资源的重要措施,对农田的水文循环有极大的影响,引发绿洲下游荒漠植物退化、土地次生盐渍化等一系列生态问题,且运用该技术节省下来的水资源大部分用于增加农业种植面积,造成了越节水越缺水的恶性循环。灌区内大力推广膜下滴灌,地表水含沙量较大,易堵塞过滤器和滴灌管带,大量开采地下水进行农业灌溉,地下水水位逐年下降,下游的荒漠植被退化,对生态环境影响极大。

2.2 变量及相关数据

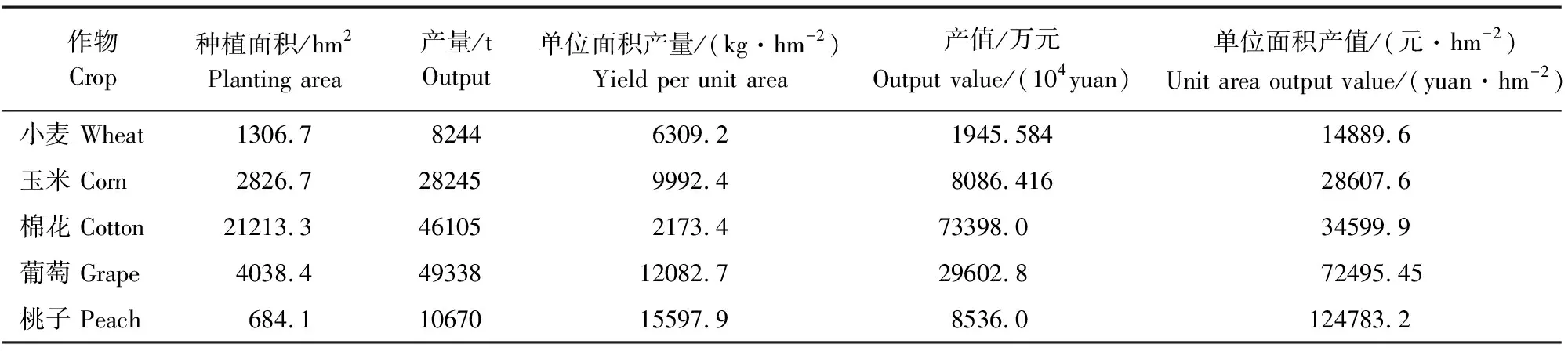

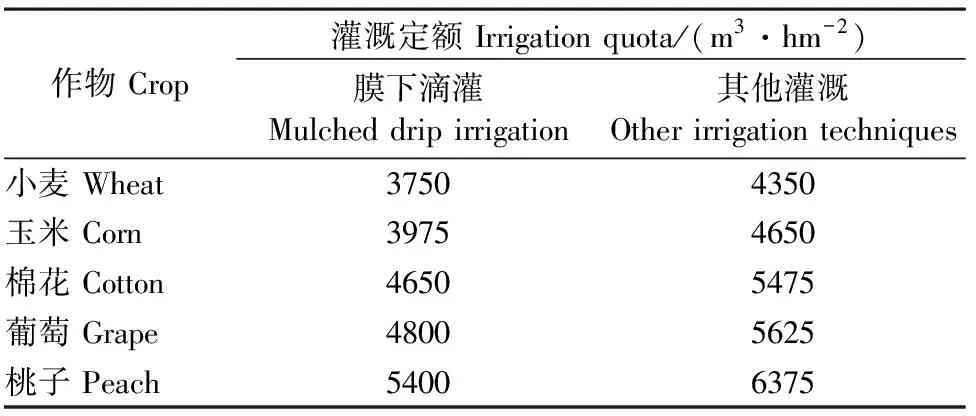

以2014年为现状年,查询《2015年石河子统计年鉴》等相关资料,严格遵守石河子灌区“三条红线”制度,以石河子灌区当年的实际情况为边界条件,并综合考虑当年的农产品社会需求来确定相关变量及数据。决策变量考虑到农业种植结构优化的目标是实现不同灌溉条件下各种农作物种植面积的合理比例与相对最佳生态效益和经济效益,所以以石河子灌区主要农作物的种植面积为决策变量(hm2)。决策变量包括:小麦(x1)、玉米(x2)、棉花(x3)、葡萄(x4)、桃子(x5)。而主要利用膜下滴灌技术进行节水灌溉的农产品变量设为:小麦(x11)、玉米(x21)、棉花(x31)、葡萄(x41)、桃子(x51)。具体数据如表1、表2及表3所示。

2.3 模型计算结果与分析

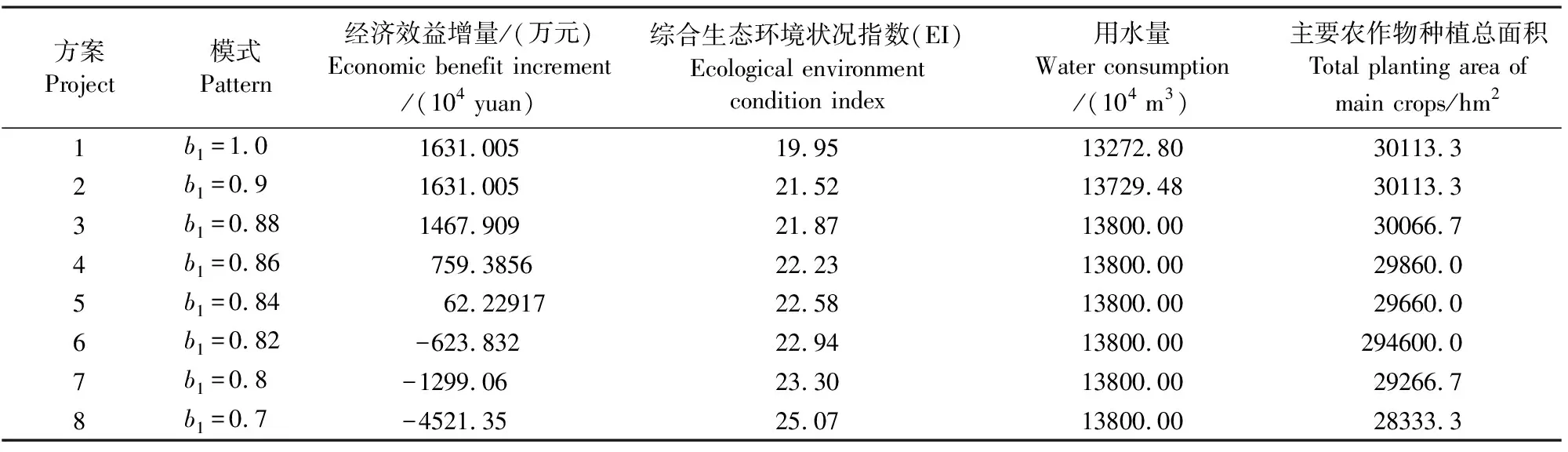

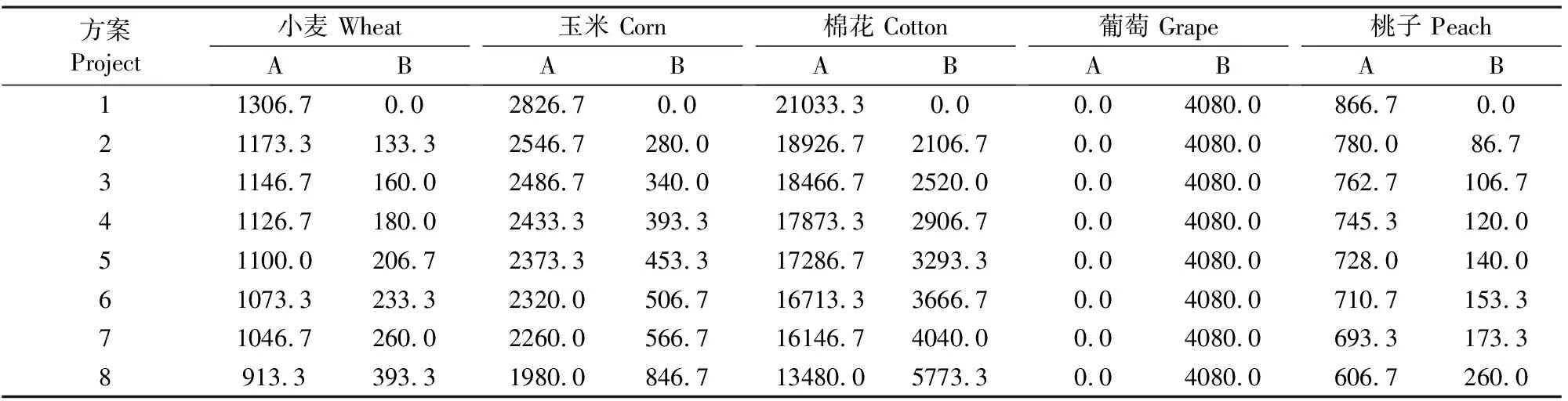

利用LINGO优化软件编程并将以上数据代入模型中,通过设置不同的膜下滴灌所占比例,对上述模型进行求解,结果见表3和表4。

根据石河子灌区“三条红线”中的农业用水量,将现状年的种植结构优化为方案2。方案1是除葡萄外全部以膜下滴灌进行灌溉,且由于农业种植总面积的约束,方案1与方案2不同作物的种植面积相同,经济效益相同,综合生态环境指数下降,但农业种植用水量减少4.5668×106m3。虽然该方案的农业用水量有所减少,但农田的生态环境状况变差。石河子灌区为人工绿洲,农作物种植面积占总面积的40%左右,农田生态环境状况对整个灌区的生态环境有较大影响,且根据石河子灌区的地理环境与水文特性的特殊性以及膜下滴灌的特点,这部分节水用于生产、生活、生态等方面,在缓解人为对生态环境的破坏、提高灌区生态环境承载力方面均没有显著作用,这对于原本生态环境脆弱的石河子灌区是不适合的。且在方案1中EI<20,为生态环境状况差的等级,即条件恶劣,人类生活受到限制,因此石河子灌区内全部运用膜下滴灌技术灌溉主要农作物是不合适的。

表1 石河子灌区2014年农作物主要决策变量相关数据

表2 石河子灌区主要农作物不同灌溉技术下的灌溉定额

表3 不同膜下滴灌技术比例下经济效益和生态安全影响系数

注:2014年的农业总产值为121 568.8万元;b1表示膜下滴灌技术运用比例。

Note: The gross output value of agriculture in 2014 was 121 568.8×104yuan;b1represents the proportion of drip irrigation under mulch.

表4不同膜下滴灌技术比例下农作物种植面积/hm2

Table4Plantingareaunderdifferentdripirrigationtechniques

方案Project小麦 WheatAB玉米 CornAB棉花 CottonAB葡萄 GrapeAB桃子 PeachAB11306.70.02826.70.021033.30.00.04080.0866.70.021173.3133.32546.7280.018926.72106.70.04080.0780.086.731146.7160.02486.7340.018466.72520.00.04080.0762.7106.741126.7180.02433.3393.317873.32906.70.04080.0745.3120.051100.0206.72373.3453.317286.73293.30.04080.0728.0140.061073.3233.32320.0506.716713.33666.70.04080.0710.7153.371046.7260.02260.0566.716146.74040.00.04080.0693.3173.38913.3393.31980.0846.713480.05773.30.04080.0606.7260.0

注:A为膜下滴灌,B为其他灌溉。

Note: A is mulched drip irrigation and B is other irrigation techniques.

方案3~8是逐渐减小膜下滴灌技术运用比例后的结果。由表3、表4可知,随着膜下滴灌技术运用面积占总灌溉面积比例的下降,其他灌溉技术运用面积增加,经济效益增量减少,即农业种植产生的经济效益下降,尤其方案8当b1=0.7时,优化方案经济效益较现状年下降3.7%;综合生态环境指数提高,根据规范中生态环境状况变化度分级,方案8与方案2的ΔEI=3.55,属于明显变化等级,即生态环境质量明显变好,方案5~7与方案2相比1≤ΔEI<3,属于略微变化等级,即生态环境质量略微变好,方案3、4与方案2相比ΔEI<1,为无明显变化等级,即生态环境质量无明显变化;由于农业用水量的限制,随着b值的增大主要农作物的种植总面积减少,适量减少种植面积,增加自然绿洲面积,对恢复改善荒漠生态环境状况有积极作用;方案2~8的综合生态环境状况指数20 方案7、8的综合生态环境状况指数较高,但其经济效益过低,且主要农作物种植总面积大幅减小,土地未得到较为充分的利用。若这大面积土地需生态恢复,会增加生态效益的用水量,短时间内不适用于较为缺水的荒漠绿洲灌区,不利于生产、生态和生活的协调发展;若用于增加社会经济效益,不仅增加了生产、生活用水,还对生态环境造成了二次破坏,因此不适用于石河子灌区。“生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业”,方案3、4较方案2生态环境质量改善不明显,与国家发展走向和本文基本目的符合度较差。方案5、6满足了灌区规划的基本要求,较方案2生态环境质量略微变好。方案5较现状年的经济效益增长62.2万元,方案6较现状年经济效益降低了0.5%,降幅较小,对灌区GDP的影响较小,且随着该方案在灌区内的实施,生态环境不断改善,社会总经济状况也会有所提升,从长远来看该方案经济效益降低的影响可忽略。因此石河子灌区的膜下滴灌技术运用比例为0.84和0.82时在保证经济效益平稳、社会民生稳定、生态环境友好等方面与其他方案相比有很大的优势。 1)本文是基于不同灌溉技术的农业种植结构优化模型,在模型中增加了生态安全影响系数,与以往研究中将经济效益最大化作为主要优化条件相比,将生态环境保护作为模型优化的主要条件之一,涉及研究区农业生产中的主要农作物,并设置不同的方案进行优化比较。 2)通过对优化结果的分析发现,石河子灌区的膜下滴灌技术应用比例为0.84或0.82时,保证了经济稳定,生态安全影响系数较高,即在保证灌区内人们生产、生活的前提下,减轻了人类活动对生态环境本就脆弱的沙漠绿洲灌区的破坏。 3)经模型优化调整后的农业种植结构,膜下滴灌技术运用面积减少约1 938.7~2 609.3 hm2,其他灌溉技术使用面积增加约1 486.7~1 953.3 hm2。膜下滴灌运用面积有两种方案:(1)膜下滴灌面积小麦1 100.0 hm2、玉米2 373.3 hm2、棉花17 286.7 hm2、桃子728.0 hm2,其他灌溉技术运用面积为小麦206.7 hm2、玉米453.3 hm2、棉花3 293.3 hm2、桃子140.0 hm2;(2)膜下滴灌面积小麦1 073.3 hm2、玉米2 320.0 hm2、棉花16 713.3 hm2和桃子710.7 hm2,其他灌溉技术小麦233.3 hm2、玉米506.7 hm2、棉花3 666.7 hm2和桃子153.3 hm2。研究结果对石河子灌区的种植结构调整,有一定的借鉴价值。3 结 论