从空间到社会:作为日常生活场所的现代城市公共空间

——以上海市复兴公园为例

朱伟珏, 郝孟琪

(同济大学 政治与国际关系学院, 上海 200092)

“公共空间”(public space)作为一个特定名词最早出现在20世纪50年代,在英国社会学家查尔斯·马奇(Charles Madge)于1950年发表的文章《私人和公共空间》以及政治哲学家汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的著作《人的条件》中被提到。[注]陈竹、叶珉:《什么是真正的公共空间?——西方城市公共空间理论与空间公共性的判定》,载《国际城市规划》,2009年第3期,第44-49页、第53页。在理论随实践演化的过程中,不同的理论家对这一概念进行了不同的解读。香港大学的陈竹和叶珉对西方城市公共空间理论进行了梳理,他们认为“可达性”(accessibility)是其基本属性,这一概念既包含了物质空间上的“可达”,即“进入和使用的权力”,也包括了社会意义上的“可达”,即“接受不同社会阶层、种族和团体的人,同时允许各种社会活动的发生”。基于他们的文献研究,笔者认为“城市公共空间”可以定义为:供居民社会生活和公共使用的、具有无差别可达性的城市室外开放空间,包括街道、广场、公园等。

“城市公共空间”是一个经典研究主题,一直以来受到社会学家、城市规划学家、地理学家的关注。城市规划学、地理学主要侧重于对空间性进行分析:简·雅各布斯(Jane Jacobs)在《美国大城市的死与生》一书中通过对城市中街道、公园、老建筑的细致观察,深入考察了都市结构中存在的基本元素以及它们在城市生活中所发挥的作用;扬·盖尔(Jan Gehl)研究了空间与心理需求的关系,他认为空间的规划应该服务于人的活动,并提出了“人性尺度”的概念。而社会学则更关注物理空间背后的社会性,尤其是对公共领域的研究,研究该议题的重要社会学家主要有:汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)、尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)和理查德·桑内特(Richard Sennelt)。“公共领域”这一概念的意涵也随时代发生了演变,从最初的“介于市民社会中日常生活的私人利益与国家权力领域之间,可以形成某种接近于公众舆论的一致意见”[注]汪民安:《文化研究关键词》,江苏人民出版社,2007年,第91页。到“由熟人和陌生人构成的、包括了一群相互之间差异较大的人”[注]理查德·桑内特:《公共人的衰落》,李继宏译,上海译文出版社,2014年,第21页。,公共领域的研究重点逐渐走向日常公共生活。从公共空间到公共活动,再到公共交往和公共领域,是一个由具体到抽象的过程。本文从物理空间和社会空间两个角度展开,对现代城市公共空间进行探究。

本文选取复兴公园作为“城市公共空间”进行研究,主要在于它具有较高的利用率和典型性。2014年,复兴公园被全球最大的旅游网站Trip Advisor评为“中国十大最受欢迎的公园”之一。作为上海这座大都市中的一个公共空间,它也是一个由物质环境与人文环境相结合形成的具有特殊意义的场所。一方面,复兴公园具有自己的独特性,主要体现在它的历史底蕴和空间布局上,时空的交织影响着这里的使用者和公共活动,使其成为最受市民欢迎的场所之一。另一方面,复兴公园的使用者是社会中最普通的群体,对它的研究又具有普遍性。在当代社会生活的背景下,其具体形态和对于个体的意义值得探究。

一、 复兴公园发展概况

复兴公园位于上海市中心黄浦区,是上海唯一一座保留法国古典式风格的园林,也是上海较早的近代公园之一。该园距今已有110年历史,最初是由法租界公董局出钱买下顾家宅花园,并聘请法籍园艺师柏勃(Papot)设计改造而成。1909年6月公园建成,同年7月14日(法国国庆日)对外开放,当时俗称“法国公园”。早期的法国公园只占有现在复兴公园中部的位置,1918—1926年,公园进行了大面积的扩建和改建,由法籍工程师约少默(Jousseaume)负责。其间,中国园艺设计师郁锡麒参加了部分设计规划工作,在他的说服下,公园西南部加入了中国园林风格的设计。因此,复兴公园在初期是一座以法式风格为主、辅以中国设计元素的公共活动场所。公园的最近一次改造是在2007年,聘请了加拿大WAA设计事务所设计师,本着“修旧如旧”同时满足市民需求的原则,对园区的设施进行了更新。

复兴公园见证了上海近现代史的百年兴衰,在这个过程中,园内使用者和景观设施随社会变迁而变化,逐渐呈现出开放性、公共性和弱政治力的趋势。1928年后,这里才允许华人进入,但需购票入园,年券从最初的1美元涨至1941年的12美元,在新中国成立前是上海门票最贵的公园。抗战胜利后,公园开始面向广大市民免费开放。因此,复兴公园的使用情况大致经历了三个阶段:外籍人士独享、身份和财产形成的特权阶层享用、无差别的全民共享。与此同时,园内的大型群体活动也发生了较大变化。法租界时期,这里是法国侨民文化、社交、节庆活动的中心,大型群体活动主要包括霞飞(Joffe)将军来沪庆典和每年7月14日的法国国庆庆祝活动;新中国成立后,这里举办过劳军救灾游园会、全市劳军大会、抗美援朝文艺晚会等活动,20世纪60年代起,复兴公园被定为区级国庆节、国际劳动节庆祝活动场所;而80年代之后,园内的群体活动体现出明显的弱政治力趋势,更关注普通市民的日常生活,主要活动包括“玫瑰婚典”、国际茶文化节、爵士音乐节、科技民俗灯展等。而在景观设施方面,复兴公园在观赏性的基础上增添了休闲娱乐性,同时拓宽了使用者的年龄段,后设的动物园(1963年迁离)和儿童游乐场,为许多市民留下了珍贵的童年记忆。

复兴公园的使用者比较固定,无论年龄、国籍,大都以周边居民为主。它在见证上海近现代历史的同时,也见证了每一个生活于此的人的生命历程。不同于一些新建的现代化公园,复兴公园是一个饱含记忆之地。阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann)在《回忆空间:文化记忆的形式和变迁》一书中认为,地点之中虽不拥有内在的记忆,但它们对于回忆空间的建构却具有重要的意义。它们能够把回忆固定在某一地点的土地上,使其得到固定和证实,还体现了一种持久的延续,这种持久性比起个人的记忆,甚至比起某些承载着一个时代文化短暂回忆的人造物品来说都更加持久。[注]阿莱达·阿斯曼:《回忆空间:文化记忆的形式和变迁》,潘璐译,北京大学出版社,2016年,第344页。因此,复兴公园的悠久历史通过记忆的方式投射在地点这个物理空间中。这个具有象征意义的现实载体,通过其自身的空间特征以及背后的意义体系,成为一个使用率较高的场所。

二、 作为场所的物理属性

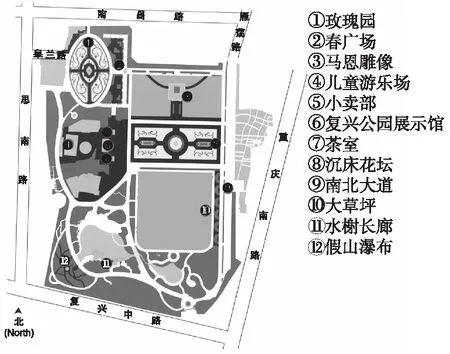

记忆的保存除了和时间的延续有关,还与空间的变动有关。对比1926年改建后的法国公园,今日的复兴公园基本保留了原初的样式。具体物理空间形态请见图1。对于长期来这里活动的市民来说,复兴公园是一个比较稳定的公共场所。在空间形态上,复兴公园是一个开放的城市空间,同时利用物理区隔形成了多个小尺度空间,这为公共活动提供了便利。

图1 今日的复兴公园平面图

1. 开放空间与物理区隔

复兴公园内的景观依纵贯中轴线分置两侧,边界清晰,如今主要由六大部分组成。西侧从北到南依次是:(1)玫瑰园、春广场;(2)儿童游乐场、茶室和展示馆;(3)中国园的水榭长廊和假山瀑布。而东侧则依次为:(4)马恩雕像广场;(5)沉床花坛;(6)大草坪。复兴公园的造园风格是以规则式与自然式相结合的布局。[注]程绪珂、王焘:《上海园林志》,上海社会科学院出版社, 2000年,第100页。若以公园西北角的皋兰路与思南路交叉口为起点,以公园的东南门为终点,划一条线段,会发现线段的东北方由规则的几何图案(主要为椭圆形和长方形)组成,而西南方则自然无矩,更符合中式造园风格。这些场所通过物理屏障区分开来,形成六个风格各异的半敞开空间。

在一个开放空间内,物理屏障往往会形成一定的区隔,起着形塑空间形态的作用。可以起到这种作用的环境要素包括灌木丛、道路、栅栏、围墙、高树等,而不同的物理屏障的形塑作用又是不同的。复兴公园中最常见的物理屏障是灌木丛和道路。灌木丛因其“半人高”的特点,可以形成较好的半敞开空间,当使用者坐下时只可看到自己场所的场景,但站立时却可以目及大半个园区。如大草坪东侧的半圆形灌木丛开口向东,吸引了许多的乐器练习者和亲密交谈者,他们总是背对人群,形成一个小型的半私密空间,同时又不完全脱离公共空间。而道路一方面可以形成空间的区隔,另一方面也可以成为进入的通道。复兴公园西侧是围墙,东侧则是一条开放式的道路,连通北门和东南门。这使得整个空间区别于周边的环境,具有一定的独立性,同时不至于太过闭塞。敞开的一条通道既方便不愿意进入的行人通行,也为行至此处的人提供了进入的机会。

物理屏障的连续性是影响区分效果的一个重要因素。复兴公园的两个营利场所——儿童游乐场和茶室,外围围着一圈铁栅栏,是公园中的两个付费封闭性空间。这两片区域总是较少被市民光顾:平日里坐在旋转木马上的儿童往往一场不超过五人;阳光明媚的春日午后,茶室的顾客也不会过半,反而在栅栏外会形成五六个自带桌椅茶具的喝茶小团体。[注]观察时间为2019年1—3月。一般情况下,这种设有连续性屏障的场所背后隐含着一定的经济屏障,即需要付费才可享用,即使在空间上具有可视性,但是却不具备无差别可达性,因为它们会把不符合条件的人排斥在外。如咖啡馆、学校本身也具有公共性,但是却存在一定的准入门槛,与公园、广场这样的城市公共空间存在区别,而后者是真正的开放空间,更利于不同身份、阶层的人交往。在复兴公园中,大部分空间都是开放的、非营利的,因此整个园区具有较高的开放性。

屏障的高度是另一个影响区分效果的重要因素。上文对于复兴公园道路和灌木丛的考察便可以说明这一点,这两者的结合容易形成不同的半敞开空间,使得不同场所之间既相对独立又互相联系。但当高度超过人眼可视范围后,这种区隔会变成封闭,使得可达性降低,不利于公共交往。笔者将举一个例子进行说明。位于上海市中心静安区的Z公园,是一个拥有73年历史、风格布局以中式为主的城市空间。Z公园中面积较大的供市民活动的区域是一个封闭性的场所,周围仿照苏州园林式样建起黑瓦白墙,墙面的圆形通道可供进出。在笔者调研的一个天气晴朗的春日里[注]观察时间为2019年3月31日(周日)上午10:30左右,天气晴朗,气温为18℃。,在这个面积有半个足球场大小的空间中,只有不到40人,其中活动着的人数不到20个。通常情况下,封闭性高的场所更适合小团体活动,或进行较为私密的交往;但在一个公共空间中,如果环境要素的区隔程度太高,则会降低它的可达性。复兴公园的布局特点在于,以道路和灌木丛为主要边界,形成了多个半敞开的小尺度空间,因为设计风格不尽相同,不同场所呈现出不同的特征,吸引着不同需求的群体。

2. 小尺度空间

从规划学角度来看,复兴公园(8.89万平方米)并不算一个小尺度空间,但是它却具有小尺度空间的亲近性、舒适性。作为社会活动的场所,公共空间应该不仅仅关心设计美感、建造成本等因素,更要把人的需求纳入考量,人不仅仅是空间的观察者,也是外部空间的一部分。相比于大尺度空间的敞开与疏远,小尺度空间使得人与人的距离并不遥远,更适合群体交往。在土地面积不改变的情况下,小尺度意味着丰富性的增加,多样化的小尺度公共空间尊重了多元利益群体的价值观和空间需求,同时增加了社会生活的丰富性。

(1) 规划设计与历史发展的共同作用

最初设计时,复兴公园通过景观规划把园区分成了六个小尺度空间,然而在实际发展过程中,复兴公园以群体活动为单位,借助物理屏障发展出多个小尺度空间。从规划的角度来说,公园的布局与设计为不同场所的形成提供了条件;而从历史的角度来说,这一过程是在实践中发生的。在原法租界的背景下,这里吸引了较多的外籍使用者,社会文化影响着社会行动,从而产生了因文化差异而出现的活动分异。纵向来看,这个空间承载着上海市民,尤其是周边居民的集体记忆,在“记住—回忆—留恋—返回”的循环过程中,复兴公园不断吸引着逐渐老去的人们。尤其是作为现代化的产物,“法国公园”在20世纪初的上海并不多见,因此许多居民从童年起便已留下回忆。这些存在差异的人的喜好、行为方式本身就不同,自然也就会根据自己的年龄、性别、国籍、爱好等要素来寻找归属。当空间属性与社会属性产生匹配时,场所才能真正服务于人。

并不是所有公共空间都可以被公共活动所利用,这要求小尺度的场所可以满足市民活动的需求。尺度太小不易形成一定规模的公共交往,太大则无法形成联结。笔者举一个反例来进行说明。前文提到的Z公园拥有较大面积的水系(河流、池塘和小湖),整个空间被蜿蜒的道路和水系分隔,难以形成一定面积的活动空间,再加上部分区域较为封闭,因此园内虽有合唱、舞蹈等市民活动,但规模较小。然而Z公园的大部分公共活动却存在于园外——一个位于公园西侧外墙和高架马路之间的长方形空地上。这里聚集了近百位中老年市民,他们的日常活动包括棋牌、球类、乐器演奏、歌唱表演等。出现这一特殊现象的原因之一就是Z公园内没有为使用者提供尺度适宜的活动空间。

通过以上的对比,我们发现复兴公园是一个空间布局合理的有利于群体活动的公共场所,正符合丹麦建筑师、城市规划设计师扬·盖尔(Jan Gehl)的“人性尺度”理论。他认为,空间尺度应该根据人的感受、人体的维度、人活动的范围来确定,环境应该服务于人。[注]扬·盖尔、张学、杨磊:《回归人性化城市——扬·盖尔专访》,载《城市环境设计》,2017年第1期,第235-237页。这种在大场所中形成小场所的方式,既不同于现代公园的集体式疏离,也不同于私人领域带来的亲密感,是一种更适合陌生人交往的公共空间。在这些小尺度空间中,一些环境要素也发挥着作用,例如“坐凳”。

(2) 小尺度空间中的“坐凳”

玫瑰园、春广场和沉床花坛是园内最具法式风格的景观,玫瑰、月季等植物经过精心修剪,形成毯状图案,有着较高的观赏休闲性。配合绿植景观,这几处安置了许多带有靠背和把手的双人座椅,椅面呈弧形,贴合人体结构,使用起来十分舒适,吸引了较多居住在附近的中老年人和歇脚的游客。美国社会学家威廉·怀特(William Whyte)认为,座椅的距离和形状是公共空间是否吸引人的关键要素之一。他认为“坐凳空间”是衡量一个公园或广场设计的重要标准,“最受欢迎的广场一般有大量可以坐坐的空间,而那些不那么受欢迎的广场,一般可以坐坐的空间要相对少些”[注]威廉·H.怀特:《小城市空间的社会生活》,叶齐茂、倪晓晖译,上海译文出版社,2016年,第25页。。复兴公园不仅有着大量座椅,而且座椅的种类不尽相同。休闲长椅本身就附带了观赏性;而中国园的石凳则更容易使人与人之间产生交流,因此吸引了喜欢棋牌的中老年男性;复兴公园还有一类六边形长条木椅,围树而建,它们成为棋类爱好者的使用区域。复兴公园的座椅分布遵循“小集中、大分散”的原则,容易促使人群聚集,同时均匀分布于景观各处,避免形成使人孤僻的区域。

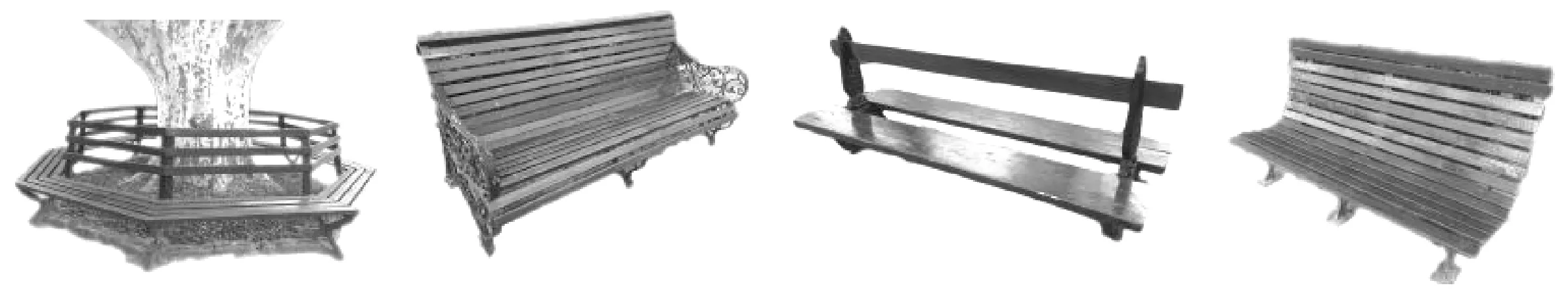

复兴公园的座椅还有一个特点,即除了中国园的中式圆凳和长廊条椅外,其他所有类型的椅子都设置了靠背(见图2)。

图2 复兴公园中的靠背椅

根据笔者的调查,复兴公园共设置了203把双人靠背长椅和6组围树式靠背长椅。相比于无靠背的椅子,靠背椅增加了舒适性,更适合老年人和儿童使用。笔者在上海市中心城区的三处同时拥有靠背椅和无靠背椅的公园Z,J,D随机访问了12位公园使用者(4位儿童、4位中青年、4位老年人)。其中,只有一位正在锻炼身体的男性老人青睐无靠背座椅,他认为无靠背更便于锻炼;而其余11人都更喜欢有靠背的座椅,他们多数是考虑到老年人的舒适性和儿童的安全性。从座椅的设计来讲,复兴公园是一个对老人和儿童较为友好的空间。公园的管理部门——黄浦区绿化管理所的工作人员告诉笔者,园内之所以有如此多的靠背长椅,主要是为了尽可能保留原初的法国样式,这里的大部分座椅都经历了几十年的沧桑,因此显得较为陈旧。其实,管理所自身并没有特别考虑座椅靠背,他们本着修护而非替代的原则,留下了这些法兰西遗存。但另一方面,管理所也会逐渐弥补原先设计所带来的不足,如2007年改造时新增了春广场,在炎热的夏季,这里高大的绿植可以为市民提供大面积的绿荫。

然而,如今较多的城市公共空间更注重对景观的营造,忽略了人性的尺度。例如:Z公园在重新整修后将一部分靠背椅替换为平椅,市民反响较差;另一个位于静安区的J公园是一个以雕塑为特色的现代公园,它的设计旨在促进人与艺术以及人与人之间的交流,但是园内座椅大部分为无靠背长条形,虽然与周围的艺术雕塑风格一致,却缺少了交流的前提——友好。(见图3)

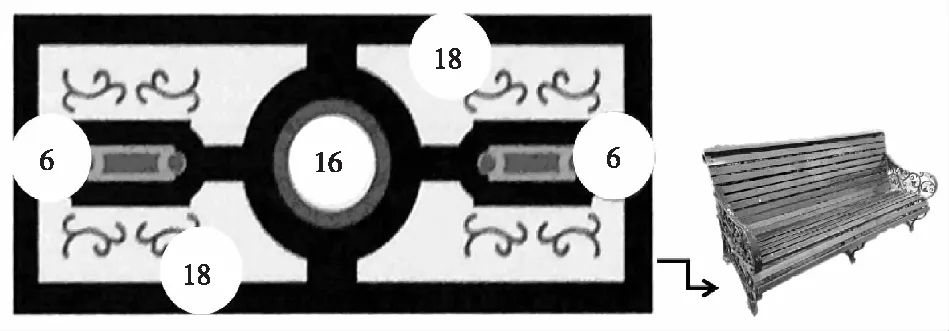

座椅是一个城市公共空间中最常见的设施,却也是最必不可少的重要元素。复兴公园的任何小尺度空间都提供了大量的座椅,如沉床花坛的座椅就多达64把,平均间隔不到一米(见图4)。对比人流量更大的D公园,后者座椅明显不足。笔者在今年春季的某一调研日发现,在一条每分钟往来行人数70~80人的滨河百米小道上,只设置了5把双人椅和两处可供8人休息的凉亭,沿路的双人椅上多挤着三到四位休憩者。[注]观察时间为2019年3月31日(周日)的午后(14:00—15:00),天气晴朗,当时正值公园举办郁金香花展,人流量大。

图3 Z,J,D公园的无靠背座椅

图4 沉床花坛座椅数量图示

当城市公共空间的座椅只是用来承载疲惫的身体或是满足协调景观的需要时,它对于使用者的交往意义将会变小。

美国著名社会学家理查德·桑内特(Richard Sennelt)在《公共人的衰落》一书中对“死亡的公共空间”进行了描述:一些现代公共空间变得越来越统一和同质化,一些没有实际意义的、对人不友善的空间被人为地制造出来,现代城市的公共空间变得死寂和冷漠。[注]④ 理查德·桑内特:《公共人的衰落》,李继宏译,上海译文出版社,2014年,第14-19页;第4页。之所以会出现这样的情况,是因为一些设计者热衷于个体创造,忽略了场所的意义在很大程度上是被使用者赋予的。复兴公园是一个既不嘈杂也不冷漠的城市公共空间,在其悠久历史与空间布局的交织下,这里的使用者来此多数是为了活动而非游览,他们通过丰富多样的公共交往活动为公园增添了活力。

三、 作为场所的社会交往属性

“场所”不同于“场地”,前者既包含了物理空间的属性,也包含了个体或群体间进行社会交往的属性。城市中的公共空间,是一个具有公共性质的社会交往场所,这个场所的开放程度越高、空间尺度越适宜,公共活动也就越简单、多样、日常。扬·盖尔(Jan Gehl)认为,人们建设城市的同时,城市也会影响它的居民,塑造城市生活应该优先于规划城市空间,现代城市一直以来遵循的注重速度和效率的范式本身就需要改变,以利于重新构建适合市民生活的公共空间。他认为“研究人性尺度很简单,理解它的来源也并不难。它就来自人类自身,然而这一切都在现代主义规划理念中被遗忘,至少被严重曲解”[注]扬·盖尔、张学、杨磊:《回归人性化城市——扬·盖尔专访》,载《城市环境设计》,2017年第1期,第235-237页。。对于经常来复兴公园活动的市民来说,它已经融为生命的一部分,它所提供的是一种更日常、更持久的社会交往。笔者将列举其中的三类活动空间,从年龄、性别、活动类型等不同角度对复兴公园的社会交往状况进行考察。

1. 亲友空间

位于复兴公园东南部的大草坪面积8000多平方米,是一个以亲友群体间的家庭活动为主的空间。桑内特在《公共人的衰落》一书中写道:“在人们看来,心理自身又仿佛有一种内在的生活。人们认为这种生活是非常珍贵、非常精致的花朵,如果暴露给社会世界各种残酷的现实,它就会枯萎;只有被保护和隔离起来,它才会盛放。”④他认为个体变得更加关注自身的情感世界,更依赖家人和亲友关系,不愿意信任陌生人。

当我们将理论推进到实证层面,会发现复兴公园大草坪的亲友活动空间验证了桑内特的观点:在亲友交往面前,公共交往确实很难发展。这里的群体几乎都是以家庭为单位,外籍家庭多是父母及孩子两代,中国家庭既有两代也有三代。阳光充足的周末中午及午后(炎热的夏季正午除外),是大草坪最热闹的时候,天气、时间、尺度适宜的空间,成为亲友活动的重要环境要素。笔者的调研季节主要为冬季和春季,与一些公园的草坪相比,复兴公园的草长势较慢,三四月份依然不见新芽。然而即使如此,依然可以看到十几组家庭、情侣或好友在草坪野餐,其中外籍家庭居多,他们大多三到五个家庭组成一个团体,既是家庭聚餐又是好友聚会。而更多的家庭则是以儿童为中心,一起玩耍皮球、飞机、风筝等玩具。在这样一个亲友空间里,好友家庭往往会一起活动,但陌生家庭之间一般少有联系。人们似乎对家人和好友以外的任何人都漠不关心,很多时候并不会因为自己身处公共场所而考虑自身形象,可以肆意和亲近的人一起欢笑玩耍、追逐打闹。

如果将视线扩展,会发现这个空间还存在另外三类人,他们人数较少但是却使得整个空间变得更加丰富。首先是小型社团,如在草坪的西侧和南侧,时常有一些玩空竹的老年人,他们会吸引周围人的目光,尤其是儿童,但笔者几乎没有见到过家庭成员与他们攀谈。另一类人很受家庭的欢迎,他们是为草坪提供娱乐工具的小贩。想要知道一个以儿童为主的空间的游戏类型,看看小贩的布袋便可知晓,无论是中国家庭还是外籍家庭,都逃不过这一诱惑。然而他们之间似乎只有买卖关系,交易之后便又成了陌生人。第三类人可以称为“看客”,草坪外围坐着许多年纪稍大的人,有些人是来享受阳光的,有些则是草坪家庭中的长辈,他们像是这场亲友聚会的观众,但更多时候是沉默的观众。这三类人的存在,更加印证了桑内特之前的观点,即现代人更倾向于投身亲密关系而远离陌生人组成的外部世界。

在城市中,多数室外公共空间都会设置草坪,除了美化城市景观,它还塑造着空间形态并影响着市民活动。草坪的开阔性更适合儿童玩耍,许多家庭,尤其是中国家庭选择这里作为活动场所主要是为了满足孩子的需求。草坪的柔软性更易使人放松,没有人愿意躺在石子或砖石地上,但草坪却使多数人都会产生坐下来或躺下来的冲动。上述两大特质使得我们习以为常的草坪在公共活动中扮演着重要角色,这是一个介于公共性和私密性之间的场所,它在一个空间中所占的比例可能会成为影响这一场所社会交往的要素之一。例如:上文提到的D公园草坪面积占公园面积的三分之一左右,其他空间则大多更具观赏性,因此来这里活动的市民多以家庭为单位,整个公园以亲友交往为主;而J公园内设草坪却不准踩踏,只有两旁道路和一个面积较小的中心广场作为市民活动空间,因此它成为一个观赏性为主、缺少市民活动的公共场所。对比以上两个城市空间,复兴公园的草坪面积占整个园区的十分之一左右,既创造了一定的亲友室外活动机会,也为其他交往留下了空间。

2. 男性空间

桑内特对于公共交往的悲观态度并未蔓延在整个复兴公园,除“亲友空间”外,其他两个活动空间都展现出了较强的公共交往意愿。“男性空间”并不是复兴公园某个活动场所的名称,而是笔者在考察后发现的三个男性聚集空间的统称,它们分布在复兴公园西侧,由南到北分别为棋牌空间、茶室空间和时事讨论空间。“男性空间”中活动的人数约为三百到四百人,聚集者99%为男性,其中大多为退休后的中老年人。之所以对这一群体尤为关注,是因为以往的研究认为,在现代城市公共空间中,女性使用者数量往往高于男性。威廉·怀特(William Whyte)在《小城市空间的社会生活》一书中认为,在最大程度使用的公共空间里,女性人数一般高于平均水平,因为“女性对她们选择坐在哪里,要比男性更挑剔一些,女性会花更多的时间掂量多种可能性”。[注]威廉·H.怀特:《小城市空间的社会生活》,叶齐茂、倪晓晖译,上海译文出版社,2016年,第13页。然而通过笔者的观察,复兴公园却是一个男性人数更多的公共空间,他们尤其喜欢聚在一起打牌喝茶、聊天讨论。笔者将以茶室空间为例进行具体说明。

上文提到,由于茶室的封闭性和营利性,许多人会选择在露天茶室边界外围进行活动,此处“茶室空间”指的便是处于边界外围的活动空间。复兴公园的茶室出售茶水和咖啡,价格在15~35元不等,这个价格对于每日来此的老年人来说是笔较高的花费,因此在“每杯茶水提供一个座位,自带茶水请勿入内”的规定下,人们自带桌椅茶水,三到五人围坐一桌,在茶室外围形成了独特的男性交往空间。他们的活动时间主要在午饭之前,大部分人每日都会参加。复兴公园的实例表明,男性比女性更爱聚集交谈公共话题。

3. 音乐空间

在复兴公园中,存在许多属于公共交往的空间,上文提到的“男性空间”便是一类,它们不同于大草坪的“亲友空间”,一起参加活动的都是曾经的陌生人。活动者大多有着相似的兴趣,虽然在公园里一起活动,甚至第一次见面就可以热烈交谈,但是绝不会侵入对方的私人领域(生活中,而非话语层面),离开复兴公园这个场所后,他们又会回到自己的私密领域。园中的“音乐空间”就是一个典型。

复兴公园的音乐空间分布广泛,主要分为演唱、舞蹈、乐器演奏三种类型,活动主体为退休中老年人,大多是业余人士。演唱群体分为合唱团、乐队表演和独唱等形式,人数多则两三百人,少则二三十人,分散于公园的不同位置;舞蹈的种类较为多样,有民族舞、交谊舞、现代舞等类型,每一个群体的活动时间和地点都是固定的,几乎没有出现过抢位现象;乐器演奏者的活动空间是大草坪东侧的开放式步道,演奏萨克斯和小提琴的人较多,大多数人来此是为学习交流而非表演,当然,公共空间的乐器演奏本身就带有一部分表演的性质。笔者以复兴公园规模最大的“长寿合唱队”为例对音乐空间进行说明。

“长寿合唱队”成立于1997年12月28日,“是一支在卢湾区老龄委员会和复兴公园领导的扶持下,由经常在复兴公园内活动的离退休干部、教师、医生和职工等自发组建的群众性歌咏队”。[注]摘自《“长寿合唱队”队内简介》(合唱队内部资料,未发表)。队内每年在册人数保持在250人以上,会员年纪最小五十多岁,最大有89岁。合唱队每年会费50元,用于年末节日团建。活动形式分为三种:复兴公园内“窗口式”大合唱、节日主题演唱会、由声乐基础较好的队员组成的艺术小分队。其中在复兴公园的大合唱是笔者本文想要讨论的重点。虽然入团需要缴纳会费,但是公园大合唱却是无门槛、无约束的,任何人都可以随时加入或离开,再加上这里只唱不教,因此它的交往意义大于学习意义。然而这种交往不只是言语的交往,还包括在音乐演唱这一肢体行为和群体活动这一关系场域共同作用下的无声的交往,这种交往是一种不同于亲友交往的公共交往。

虽然在桑内特的叙述中,公共交往对于现代人的重要性降低了,但是对于复兴公园中的部分活动者来说,它有着亲友交往无法替代的重要性。合唱队的成员大多居住在周边,许多搬离此处的成员依然选择每日长距离往返。有一位老人,因早年生过大病、儿子远居日本并强行带走孙子,身心都受到过极大的创伤。她告诉笔者,由于自己身体状况较差,儿子夺走了正在由她照顾的孙子并带去日本,她对此非常难过。在讲述这段经历时,她的声音中仍透露着虚弱与悲伤。现在,她每日都开着代步车来此参加合唱。初次见到她时,她正站在自己的车旁一边锻炼身体,一边随合唱队哼唱两句,她认为这会使她的情绪好转。另一位老年成员虽然身处合唱队中,但却始终不开口,经一位阿姨介绍得知,这位成员患有阿尔茨海默病,参加合唱队只是喜欢这里的氛围,希望借此改善病情。患病老人端坐在合唱队第一排,自始至终都面无表情,但却坚持每日参加活动。在复兴公园中,“长寿合唱队”的活动场所是固定的,类似的交往场所还有很多,这类活动空间会形成一种“亲友空间”无法带来的情感满足,这是公共交往本身所带来的情感体验。为何会出现这一现象?这与现代公共空间的复合形态以及公共领域转向日常生活有关,更与现代化过程中家庭联结的松散以及理性化制度对日常生活的深入影响有关。

四、 日常生活化的城市公共空间

本文前两个章节对复兴公园的物理空间和社会交往进行了考察,从空间和社会两大属性来看,私人领域和公共领域在其中交织,现代城市公共空间中既存在公共交往,也在不同程度上受到私密交往的“入侵”,是基于空间布局和社会活动所形成的复合形态。现代公共空间不再是一个只关注公共事务的舞台,而是成为日常生活的一部分。其实,桑内特早已关注到这点,他将具有强烈政治意涵的公共领域拓展到了普通人的日常生活,成就了西方研究公共领域的第三派——日常公共生活派。[注]邹兴毅:《公共生活的衰落与重建》,哈尔滨工程大学,2015年。

基于公共领域的转型以及消费社会的影响,城市公共空间本身也发生了转变,休闲娱乐、消磨时光、锻炼身体成为此类场所的重要特征。除此之外,日常生活化了的公共交往一方面保留了意见表达的空间,另一方面则更关注个体作为人最本真的情感世界。

1. 公共交往的情感联结

桑内特早在《公共人的衰落》一书中就谈到过公共领域中的情感。他认为公共领域是一个由熟人、陌生人等一群相互差异较大的人构成的社会生活领域,这个领域处于家人和好友之外。在浪漫主义等思潮的影响下,个体试图对社会产生一种亲密想象,但外部世界却让人们大失所望;在社会变革的影响下,人们从公共领域向家庭撤退,个人变得越来越难以相信陌生人,社会由“他人导向”向“内在导向”转变。然而复兴公园的实例证明,面对孤独,个人可能会向公共生活靠拢,在一个具有无差别可达性的空间,公共交往可以产生一种不同于私人交往的情感联结。个体身处其中很容易产生积极情绪,可以暂时抵御孤独和内心世界的创伤,这种情感一方面来自群体内的个体间交往,另一方面来自群体本身的力量。医学领域也证明了公共交往对于个体的精神状态确实会产生有益影响,任赐儿等人通过临床实验发现,群体式开放管理模式有效地改善了精神病人的孤独心态,促进患者社会功能的正常化。[注]任赐儿、梁忠新、颜辉:《群体式开放管理对慢性精神分裂症男性患者孤独心理康复研究》,载《现代康复》, 2000年第9期,第1318-1319页。

具体来说,复兴公园内的大部分小尺度活动场所都较容易进入,一般情况下,由亲友组成的团体排斥性较强,但由公共人组成的空间的融入性较高,甚至是与笔者身份、性别、年龄等方面差距较大的“男性空间”都对笔者呈现出欢迎的状态。但这一观点的提出存在前提条件:第一,受到这种情感联结影响的主要是那些家庭纽带松散且有时间进行公共交往的人;第二,并不是所有公共空间都具备这种情感力,对比一些千篇一律的现代公园,类似复兴公园这样具有历史和空间特质的场所影响力较强;第三,场所的受众定位很重要,一个可以满足市民活动需求的空间更容易产生公共交往,而以商业化和观赏性为主的场所则往往与消费联系在一起,如果个人需求可以通过消费来获得,那么交往的意义也就有所下降。在复兴公园内,容易因公共交往而产生情感满足的主要是中老年人,相比青年人,他们更容易产生情感需求。

2. 中老年人的公共交往需求更大

上海市统计局发布的数据显示,2017年,上海老龄化率达到14.3%(按照联合国的划分标准,一个国家或地区65岁及以上的老人占总人口的7%,该地区即被视为进入老龄化社会),在国内主要一线城市(北上广深)中老龄化程度最高。其中户籍常住人口中65岁及以上的老年人口达到315.06万人,户籍人口老龄化率为21.8%,即平均不到5个户籍人口中就有1个年龄为65岁及以上,而60岁以上的占比更高,达到了33.2%,即每不到3个户籍人口中就有1位60岁以上老年人。[注]上海统计局:《上海人口老龄化现状和预判》,http://www.stats-sh.gov.cn/html/fxbg/201805/1002033.html,2018-05-16。然而与此同时,独居老人、留守老人的比例在不断扩大,在寿命越来越长但陪伴却越来越少的时代,孤独成为一个重要的主题。相比于女性,男性更应该受到关注。基因研究表明,在孤独症谱系障碍中,男性患病比例要远高于女性,这可能是由于男性对孤独症风险基因更敏感。[注]张丽宏、陈安涛、陈骁:《孤独症的性别差异:从基因、性激素到脑结构》,载《中国临床心理学杂志》,2017年第4期,第635-638页。

在复兴公园中活动的大部分老年人是与配偶居住或是独自居住,一些老年人的子女远在国外。基于交往的需求,他们选择与“陌生人”一起聊天、活动,这已经成为他们日常生活中的一部分。在复兴公园,有一个独特的老年代步车群体,他们多聚集于中国园和沉床花坛,十几位老年人将车围拢,坐在车内聊天直至午饭或晚饭时间。他们行动不太方便,因此需要开车前往,但即使身体不便,他们依然选择与他人交往而非休憩在家。在复兴公园,类似的公共交往还有很多,在这样一个具有无差别可达性的城市公共空间中,那些在金钱、地位、身体状况等方面都处于弱势的群体的需求更容易被满足。这种现实状况使得公共交往的意义不仅限于意见的表达,它已经成为日常性的公共生活,交织在每个人的生命当中,甚至可以成为人类最本真情感的支撑。

3. 情感需求背后的现代化成因

公共交往的情感意义之所以会在现代社会变得突出,一方面是伴随着公共领域的结构转型,公共领域受到私人生活的入侵,逐渐成为日常生活的一部分;另一方面,这也与现代化的进程有关,主要表现在以下两个方面:

其一是私人领域中的家庭联结正在变得松散,尤其在大都市中表现得更加明显。随着大家庭的分化、个人主义的兴起、交通便捷性的增加,现代社会出现了前所未有的“家庭危机”。家庭成员长时间、长距离流动,离婚率不断上升,结婚率下降,宠物作为家庭成员地位上升,这一系列社会现象都说明家的概念逐渐淡化,家庭的纽带不再牢固。在这样的社会背景下,家庭为个体提供的庇护作用不再像传统社会那样有效,个体趋向于通过各种俱乐部、社团、公园活动等公共交往来缓解在大都市生活的孤独感。私人情感和公共情感是不同的,后者无法替代前者,但是当私人领域越来越难以满足情感需求时,个人渴望交往的需求便很难从家庭中得到满足,于是会转而投向公共领域。个人并非希望从公共领域中获得家庭般的关爱,但是却可以在一定程度上缓解私人领域衰退所带来的失望、寂寞等情绪。尤其对于中老年人,这一影响尤为明显。

其二则是理性化对个体交往活动的深刻影响。现代化的一大特征是理性化,尤其是理性化的社会制度在一定程度上决定了个体在何时、与谁交往,即个体生命历程的趋同化。孩童在幼年时期便已知晓自己前半生的人生轨迹,从校园求学到职场工作,后辈总是跟着前辈的步伐,在社会制度的安排下逐渐社会化,大部分人不必担心找不到同伴、交不到朋友,因为在这一过程中,同龄人、相处的时间和场所这些交往要素无须努力便可得到。然而退休之后,“人生安排”仿佛戛然而止,工作所带来的充实感、人生价值与公共交往一并失去,如果此刻家庭成员不在身边,那么个体便会产生难以排遣的焦虑、孤独和丧失感。而在性别方面,男性在年轻时往往可以获得比女性更高的社会地位和财产收入,退休之后面对巨大的心理落差,他们更容易产生焦虑和孤独的情绪。这也许解释了为什么复兴公园这个以中老年人为主的公共空间中会存在更多的男性活动者。对于这些有公共交往需求的人群,复兴公园便彰显出其独特的价值。一位坐在长椅上的老年人讲述道,她的孩子不在身边,和丈夫相处多年已经无话可说,她喜欢坐在跳舞的人群旁边,这样可以让自己心情愉悦。

4. 公共人在衰落?

对于“公共性”的发展状况,多数学者持悲观态度,他们从各自的理论视角出发,认为“公共性”正在丧失。阿伦特和哈贝马斯认为,公共领域和私人领域的界限不再清晰可辨,两者相互入侵,公共领域发生了转变。桑内特从言论、服饰等日常公共生活方面进行阐释,他认为公共生活和私人生活出现了失衡,个人向私人生活靠拢,导致了公共人的衰落。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)在《现代性与自我认同》中认为,现代公共生活的特征是“公民的无动于衷”。罗伯特·帕特南(Robert D.Putnam)以“独自打保龄球”为隐喻,从社会资本的角度指出美国社区生活和公民公共参与正在逐渐走向衰落。而丹·拉瑟(Dan Rather)提出“后院篱笆原则”,从传播学的角度说明了公共话题受到私人领域的深刻影响。[注]董倩:《从陌生人到公共人:现代都市文明何以可能——从理查德·桑内特〈公共人的衰落〉说开去》,载《中国图书评论》,2015年第3期,第49-52页。

这些西方理论在世界的大部分公共空间中都得到了验证,一些实证研究表明,它们也同样适用于中国。然而随着社会的发展,同时考虑到不同国家的国情差异,情况往往会发生变化。罗伯特·帕特南在1995年提出了“独自打保龄球”的理论,当时的研究具有普遍性,他认为美国人似乎不再愿意把闲暇时间用在与邻居一起喝咖啡聊天,或者走进俱乐部去从事集体活动,而是宁愿一个人在家看电视或者独自去打保龄球,社会信任、社团参与都有所下降。[注]Putnam R. D., “Bowling Alone, America’s Declining of Social Capital”, Journal of Democracy, 1995, 6(1), pp.65-78.然而当“9·11”恐怖袭击之后,帕特南的研究表明,美国人更加信任政府和邻里,对公共事务的关注度也提高了,从“独自打保龄球”变成了“一起打保龄球”。[注]Putnam R. D., “Bowling Together: The United State of America”, The American Prospect, 2002,13, pp.20-22.在2010年,他又提出了更加细致的研究结论,即不同种族、出身的儿童的公共参与存在差异。[注]Sander T. H., Putnam R. D., “Still Bowling Alone? The Post-9/11 Split”, Journal of Democracy, 2010, 21(1), pp.9-16.帕特南的研究表明,公共交往和社会信任不是一成不变的,公共性会随着重大事件、时间等条件发生变化。他的经验启示我们,新的具体研究有其必要性。

通过对复兴公园的考察,笔者发现,退休后的中老年人群体表现出比其他年龄段群体更强烈的公共交往意愿。他们比较容易接近,尤其愿意与自己或自己子女年纪相仿的人交流;他们更容易信赖他人,甚至会将自己最私密的故事告诉陌生人;他们中的一些人,尤其是男性会围坐在一起交谈公共事务;他们在与他人交往的过程中暂时缓解了孤独、沮丧的情绪,同时也帮助对方获得情绪上的安定,在情感上形成互惠,产生了一种社会结构之外的社会资本。单次的交往虽然短暂,但是当公共交往变成日常,它对于个人的意义将是持久和深远的。虽然通过复兴公园这一个案例无法完全回答“公共人是否衰落”这一问题,但至少在这个普通的城市公共空间中,我们看到了“公共性”的活力和价值。

五、 结 语

通过对复兴公园历史发展、空间布局和市民活动的考察,我们发现其历史和空间具有一定的典型性,在这一基础上丰富且具有活力的公共交往得以形成。如今的城市公共空间大多呈现出一种复合形态,它受到公共性和私密性的共同影响,在不同的活动空间内部表现不同。这种“复合”,其实是基于阿伦特和哈贝马斯的理论体系而言的,在“复合”的影响下,现代城市公共空间体现出一种由物理空间和社会交往共同作用下的日常公共生活形态。在这种形态下,“公共性”的发展并不是令人悲观的。当个人受到现代化的影响,被孤独等情绪笼罩,当家庭纽带变得松散,朋友在逐渐失去或难以获得,他们就会倾向于通过公共交往获得情感上的支持。

本文最大的价值在于从复兴公园案例中发现了退休中老年人这一特殊群体,在公共性缺失的今天,他们成为渴望并愿意实践公共交往的人群。复兴公园的时空特征具有一定的特殊性,以至于笔者在所调研的其他三个城市公园——Z,J,D公园内都未找到相似的情况;然而复兴公园作为一个普通的城市公共空间,其形态必定以相似的面貌存在于其他地方。因此,本研究具有普遍意义。“公共空间”这一议题,结合老龄化、社会流动、孤独感等现实问题,值得做进一步的研究。