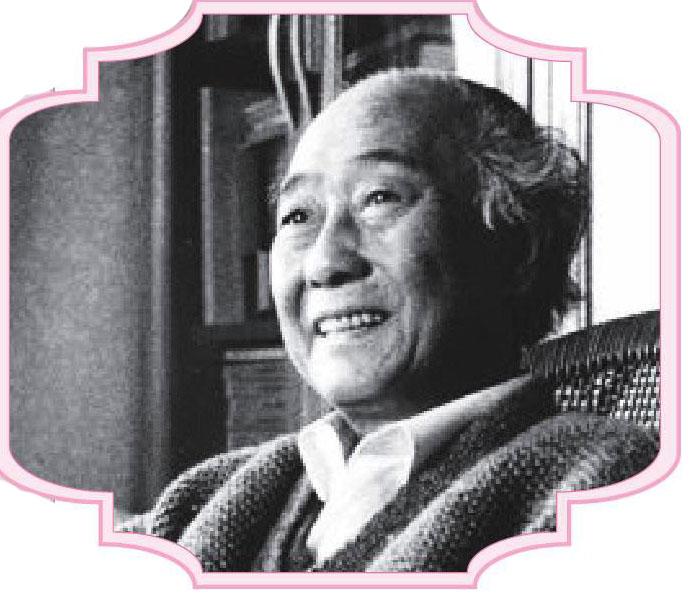

汪曾祺:鸡汤宗师的暗黑人生

李夏恩

按照汪曾祺的说法,汪家人具有独特的精神气质——随遇而安。尽管汪曾祺总是竭力将美的一面展现给读者,可只要细心搜求,仍可从中寻出一点破绽。

“我觉得全世界都是凉的,只有我这里一点是热的。”汪曾祺写下这句话时,28岁的他刚从失业和贫困的阴影中解脱出来。这位在西南联大即以才华而闻名的肄业生,满怀理想和抱负冲向社会时,却被无情的现实击打得遍体鳞伤。这段尴尬的经历在他晚年的回忆中几乎被淡化不提,但在他早年的作品中表露无遗。

早在联大读书时,贫穷就已跟定这位消瘦的年轻人。尽管他在四十多年后的回忆文章中将西南联大的生活描述得宛如世外桃源,但其好友杨毓珉却记录下了他当初的困境,“屋里只有一张三屉桌、一个方凳,墙角堆了一床破棉絮,几本旧书,原来此公白天在桌上写文章,晚上裹一床旧棉絮、连铺带盖地蜷在这张三屉桌上。”

汪曾祺生于殷实之家,但这个家似乎并没有在他最困窘时伸出援手。据汪曾祺的儿子汪朗回忆,“我猜想,我父亲和他父亲之间的关系也许并不像他写得那么好,不然为什么他那么困难时家里都没给过帮助?”

从香港到上海,这个初出茅庐的“青年作家”几乎落魄到极点。在小品文《风景》中,汪曾祺称自己“全像一根落在泥水里的鸡毛”,说:“我一定非常丑,我脸上的线条零乱芜杂,我的动作萎靡鄙陋……我口袋里钱少得我要不时摸一摸它,我随时害怕万一摔了一跤把人家的橱窗打破了怎么办。”

自觉落魄已极的汪曾祺曾经非常认真地思考过死亡,好在他的恩师沈从文做了拯救者。汪曾祺的轻生情绪让沈从文怒不可遏,他用近乎斥责的语气将汪曾祺从绝望的深渊拉了回来。

即便是人生中最痛苦的十年,汪朗说:“他从来没有细说过自己当年劳动改造受过的苦难,在文章中也只是一笔带过。”在他的印象里,那个突然消失又突然出现的父亲是一个“很兴奋,总是说个不停,向妈妈汇报他的劳动成绩”的人,隐藏了最深切的苦痛,只把快乐与人分享。

经历了动荡岁月的汪曾祺一度想搁笔,但最后还是将所思所想付诸笔墨。从1980年的《受戒》开始,一个淡泊从容的汪曾祺形象通过他的文字渗进了读者的心灵。可事实上,汪曾祺太能体会到人性中残忍的一面,在适当的时机下完全可以被诱发得淋漓尽致。

《虐猫》一文中,当暴戾之气弥散时,受害者和施害者会沆瀣一气,将人性之恶发挥到极致,这恰是晚年的汪曾祺所忧虑之处。对他来说,讲述苦难固然能引发读者的怵惕之心,但暴戾之气仍然可能乘虚而入,诱发人性之惡;更好的方法或许是找到合适的事物填满空虚的心灵,因此汪曾祺选择找寻人性中至真至善的一面,用以抵挡暴戾的侵染。