太阳能空气集热结合空心内墙蓄热采暖的室内温度与采暖负荷分析

刘伯万 雷 波 余 涛

太阳能空气集热结合空心内墙蓄热采暖的室内温度与采暖负荷分析

刘伯万 雷 波 余 涛

(西南交通大学机械工程学院 成都 610031)

提出了一种将太阳能空气集热器与空心通风内墙相结合的新型供暖方式,利用建筑内墙蓄存集热器白天收集的热量,并于夜间释放至室内,从而提高夜间室内温度,减少采暖负荷。运用EnergyPlus软件建立该系统的计算模型,模拟室内温度及采暖负荷,得出太阳能空气集热结合空心通风内墙蓄热供暖系统相比无该系统的普通房间及将热空气直接通入普通房间的集热器传统应用方法,分别能够提高夜间室内最低温度6.5℃与3.2℃,减少夜间采暖负荷56.8%与51.6%。该系统在太阳能资源丰富的青藏高原寒冷地区普通居住建筑中具有良好的推广价值。

太阳能空气集热器;空心通风内墙;蓄热;采暖;热过程模拟

0 引言

太阳能供暖在海拔高、气温低且太阳能资源丰富的青藏高原寒冷地区具有广阔的应用前景,其节能、生态和环保效益非常显著。太阳能供暖通常以水或空气作为热媒。太阳能热水供暖系统设备繁多、形式复杂,在高寒地区采用还需考虑防冻问题。太阳能空气供暖系统结构简单、安装和控制方便、制作及维修成本低,且无需考虑防冻措施和腐蚀问题,该系统在严寒和寒冷地区的低层建筑中较为常见[1,2]。

普通居住建筑供暖负荷白天小夜间大,故太阳能供暖与室内供暖负荷存在明显矛盾,因此太阳能供暖往往与蓄热系统结合使用,在太阳能不足的时段也能供热[3]。目前国内外学者主要对太阳能供暖结合外围护结构进行研究,且以被动式技术为主[4,5]。研究表明采用外墙作为蓄热结构,其热量损失较大,室内有效热利用程度低,而内墙同样具有较高的蓄热性能[6],对于中空内部墙体结构,其蓄热与放热效果良好[7]。因此,采用空心内墙作为蓄热结构可有效减小热量损失,提高太阳能热利用率。

本文提出了一种将太阳能空气集热器与空心通风内墙相结合的供暖系统,利用建筑内墙蓄存集热器白天收集的热量,并于夜间释放至室内,提高夜间室内温度,减少采暖负荷。该系统在太阳能资源丰富的青藏高原寒冷地区普通居住建筑中具有良好的推广价值。

1 系统原理

本文提出的新型供暖系统是由太阳能空气集热器、空心通风内墙及风机组成的闭式循环系统,如图1所示。白天太阳能空气集热器开启,空气被加热后由风机驱动送入空心通风内墙,热量经对流换热从空气层传入流道壁面,再通过内墙导热作用传往内墙表面,当内墙表面温度高于室内温度时,热量以对流和辐射方式传递至室内。整个传热过程中由于建筑热质的蓄热作用使得热量被蓄存在内墙中。夜间太阳能空气集热器关闭,随着室内温度的降低,内墙蓄积的热量以对流和辐射方式逐渐释放到室内,从而有效提高夜间室内温度,减少采暖负荷,其蓄放热原理如图2所示。

图1 太阳能空气集热结合空心通风内墙蓄热供暖系统

图2 空心内墙蓄放热原理图

2 建筑模型与计算方法

2.1 建筑模型

为了评估该系统在高寒地区的供暖作用效果,选取四川省甘孜州某居住建筑为研究对象。该建筑共3间房,每间房尺寸7m×4m×3m(长×宽×高)。房间南向外墙设置1.5m×1.5m玻璃外窗(窗墙比0.19),空心内墙采用120mm页岩实心砖,内部空腔厚度为100mm,其余围护结构均按照DB 51/5027—2012《四川省居住建筑节能设计标准》[8]选取。集热器采用平板型空气集热器,尺寸为2.5m×2m×0.14m(高×宽×厚),集热器安装在各房间南向窗户之间,上部出风、下部回风。建筑模型如图3所示。为加强空腔内的换热效果,并且阻止从通风口进入空心内墙的热空气短路,用隔板将空心内墙划分为4个流道,如图4所示。

图3 建筑模型图

图4 空心内墙剖面图

2.2 计算方法及其验证

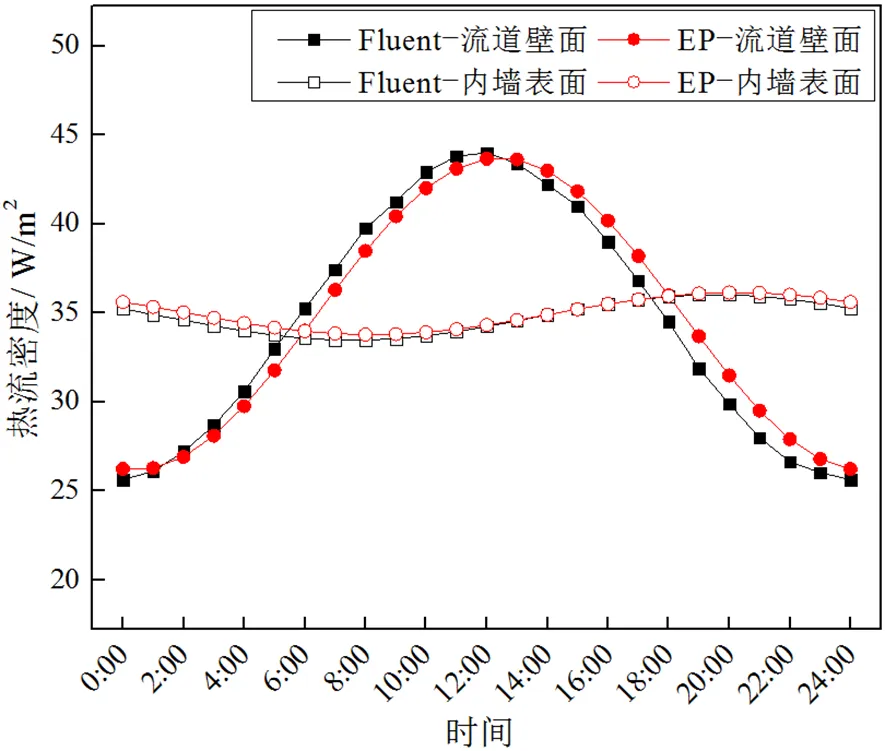

本文采用EnergyPlus软件模拟建筑室内温度及采暖负荷,将太阳能空气集热器与空心内墙中的空腔划分为多个区域(如图5所示),利用EnergyPlus中的ZoneMixing模块将这些区域串联,使整个传热过程更加接近实际传热过程。ZoneMixing是从一个区域到另一个区域的简单空气交换,该交换过程仅影响“接收”区域的能量平衡,而不会对“源”区域产生任何影响[9]。为验证此方法的有效性,利用Fluent三维模拟结果验证EnergyPlus的计算结果。图6是两种方法得出的空心通风内墙热流密度,两种方法计算结果基本相同,空心内墙传热量最大误差5.3%,因此该方法计算空心通风内墙传热是准确的。

图5 空腔与集热器分区模型

图6 空心内墙热流密度

为分析太阳能空气集热结合空心通风内墙蓄热供暖系统的效果,选取图3建筑模型中的中间房间为研究对象,对比分析以下三种工况下的室内温度及采暖负荷情况:

工况一:无集热器与空心内墙的普通房间;

工况二:将集热器产生的热空气直接通入普通房间(集热器传统应用方法);

工况三:集热器结合空心内墙蓄热作用下的房间。

模拟时不考虑建筑室内人员、灯光和设备等热源,空气渗透量为0.5次/h(按换气次数计算),集热器风机开启时间段为10:00~18:00,风机风量为360m3/h。

3 结果分析

3.1 室内温度分析

我国幅员辽阔,气候差别较大,地区经济发展很不均衡,且人们的生活习惯与行为方式不同,导致人们对室内热环境的期望值有所差异[10]。卫生学将12℃作为建筑热环境的下限温度,文献[10]提出适合严寒地区村镇住宅冬季室内舒适温度区间为15~18℃。我国青藏高原地区人民生活水平较低,且长期处于寒冷环境中,已经习惯于较低的室内温度,因此本文将15℃作为青藏高原普通居住建筑冬季可接受的室内温度,即最低热舒适温度。

图7 典型日室内温度

图7为甘孜州冬季典型日不同工况下的室内温度变化图,图中IT为室外太阳辐射照度,Tair为室外空气温度,TN1为工况一的室内空气温度,TN2为工况二的室内空气温度,TN3为工况三的室内空气温度。图中工况一室内温度范围为7.2~9.4℃,夜间(20:00~8:00)最低温度7.3℃,无法满足最低热舒适温度要求;工况二室内温度范围为10.5~18.2℃,夜间最低温度10.6℃,室内最高温度出现在15:00,这是由于白天集热器将产生的热空气直接送入室内造成的,其中12:00~18:00室内温度达到最低热舒适温度15℃的要求;工况三室内温度范围为13.7~15.7℃,夜间最低温度13.8℃。工况三白天将来自集热器的一部分热量蓄存在空心内墙中,到夜间再逐渐释放到室内,因此该工况下室内最高温度低于工况二室内最高温度,且由于建筑热质的热惰性,使得最高温度时间相比工况二存在2h的延迟。工况三利用空心内墙的蓄放热特性有效提高了夜间室内温度,夜间最低温度相比工况一提高6.5℃,相比工况二提高3.2℃,且在13:00~22:00室内温度达到最低热舒适温度15℃的要求。

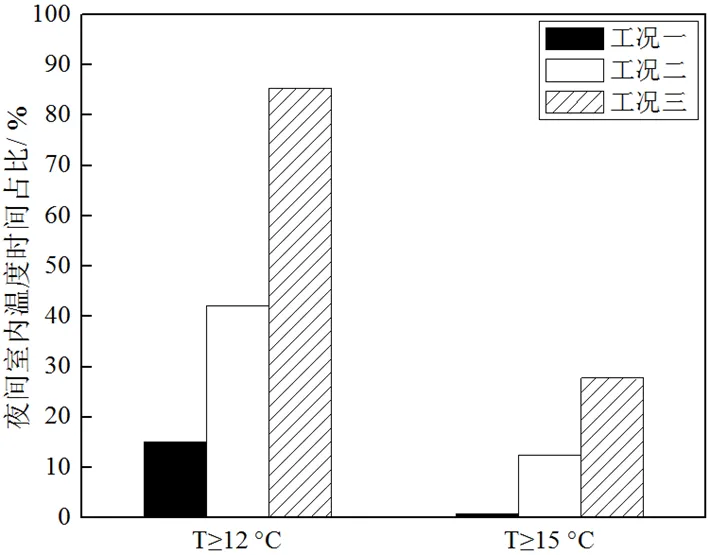

图8统计了整个采暖期的夜间室内温度,可以看出在整个采暖期中,工况一夜间室内温度高于12℃的时间仅有15%,工况二有42%,而工况三达到了85%,并且有28%的时间,其夜间室内温度高于最低热舒适温度15℃。由此可见太阳能空气集热器结合空心通风内墙蓄热供暖系统能够有效提高夜间室内温度。

图8 采暖期夜间室内温度时间占比

3.2 采暖负荷分析

根据第3.1节模拟结果可知,由于集热器供热能力有限,使得夜间室内温度并不能完全满足最低热舒适温度要求。因此考虑在该系统的基础上添加辅助加热设备,探讨其与采暖设备共同作用下的节能潜力。由于模拟建筑为普通居住建筑,人员在室时间多为晚上,因此辅助加热设备运行时间段为20:00~8:00。图9分别分析了在室内卫生温度下限12℃与最低热舒适温度15℃下采暖期室内辅助加热设备的夜间采暖负荷。从中可以看出,在保证室内最低温度12℃时,工况三相比工况一和工况二夜间采暖负荷分别减少71.4%与68.5%,保证室内最低温度15℃时,分别减少56.8%与51.6%。

图9 不同采暖温度下夜间室内采暖负荷

工况三利用空心内墙的蓄热作用,大大提高了太阳能空气集热器的整体供热效率,使得在太阳能充足的白天,集热器能够将太阳能蓄存在空心内墙中,并于夜间释放至室内,从而降低夜间的采暖负荷,而工况二只是在白天通过集热器向室内供热,夜间并不向室内供热,因此工况三相比工况二更具有节能潜力。

4 结论

本文提出了一种可应用于高寒地区的太阳能空气集热结合空心通风内墙蓄热的新型供暖系统,该系统利用建筑内墙储存太阳能空气集热器白天收集的热量,并于夜间释放至室内,提高室内夜间温度。相比无该系统的普通房间(工况一)及将热空气直接通入普通房间的集热器传统应用方法(工况二),其夜间室内最低温度分别提高6.5℃与3.2℃,从而有效改善了室内热舒适性。太阳能空气集热结合空心通风内墙蓄热系统并不能使室内温度完全满足最低热舒适温度15℃的要求。采用辅助采暖设备并保证室内最低温度12℃时,相比工况一与工况二夜间采暖负荷分别减少71.4%与68.5%,当保证室内最低温度15℃时,分别减少56.8%与51.6%。相比传统太阳能空气集热器的使用方法,新系统更加具有节能潜力。

太阳能空气集热结合空心通风内墙蓄热供暖系统的作用效果受较多因素的影响,如室外太阳辐射强度、集热器面积、窗墙比、循环风量、内墙体厚度及材料特性等。本文仅介绍该系统基本原理及热特性,其影响因素、优化设计方案等问题将在下一步工作中进行研究。

[1] 薛一冰,杨倩苗,王崇杰,等.建筑太阳能利用技术[M].北京:中国建材工业出版社,2014.

[2] 徐燊,黄靖,李保峰,等.太阳能建筑设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2015.

[3] Sørensen B. Solar Energy Storage[M]. New York: Academic Press, 2015.

[4] Badescu V, Staicovici M D. Renewable energy for passive house heating: Model of the active solar heating system[J]. Energy and Buildings, 2006,38(2):129-141.

[5] 杨洪兴,周伟.太阳能建筑一体化技术与应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2015.

[6] Balcomb J. Heat Storage and Distribution inside passive Solar Buildings[D]. New Mexico:Los Alamos National Laboratory, 1983.

[7] 任晓萌,程杰宇,夏楠,等.日光温室自然对流蓄热中空墙体蓄放热效果研究[J].中国农业大学学报,2017,22(2):115-122.

[8] DB 51/5027—2012,四川省居住建筑节能设计标准[S].成都:西南交通大学出版社,2012:6-15.

[9] USDepartment of Energy. EnergyPlus Version 8.6 Documentation Input Output Reference[M]. Washington DC:United States Department of Energy, 2016.

[10] 金虹.严寒地区村镇住宅冬季室内热舒适环境研究[J].哈尔滨工业大学学报,2006,38(12):2108-2111.

Analysis of Indoor Air Temperature and Heating Load of a System Combining Hollow Interior Wall with Solar Air Collector

Liu Bowan Lei Bo Yu Tao

( School of Mechanical Engineering, Southwest Jiaotong University, Chengdu, 610031 )

A new heating system combining the ventilated hollow interior wall with a solar air collector is presented in this paper. The interior wall in the system can store the heat collected by the solar air collector during the daytime and release it to the room during the nighttime, which increases the indoor air temperature at night and reduce the heating load. The software-EnergyPlus is used to evaluate the indoor air temperature and the heating load in this paper. Compared with the room without this system and the traditional application of the solar air collector, this system can increase the nighttime minimum indoor air temperature by 6.5 °C and 3.2 °C and reduce the nighttime heating load by 56.8% and 51.6%, respectively. This system has a good promotional value for residential buildings in the alpine region which is rich in solar energy.

solar air collector; ventilated hollow interior wall; heat storage; heating; simulation of thermal processes

TU832

A

1671-6612(2019)03-310-05

国家自然科学基金青年科学基金项目“耦合太阳能热源的空心通风内墙蓄传热特性研究”(51708453)

刘伯万(1992.6-),男,在读硕士研究生,E-mail:985809780@qq.com

余 涛(1987.8-),男,博士,讲师,E-mail:yutao073@sina.com

2018-05-10