改革开放以来社会科学普及研究的现状、问题与展望

周良发,王 昕

(安徽理工大学马克思主义学院,安徽淮南,232001)

作为科学普及的重要组成部分,社会科学普及在普及社科理论知识和党的方针政策、提高公众的社科文化素质等方面发挥着极其重要的推动作用。改革开放以来,尤其是党的十八大以来,社会科学普及问题受到学术界的持续关注,产生了一系列思想观点和研究成果。及时梳理和总结社会科学普及的研究成果,是新时代加强社会科学普及工作实践和理论构建的本质要求。近期顾敏佳、刘益东以全国社会科学普及年会及其主题为线索,对改革开放以来我国社会科学普及的发展历程作了深度剖析[1],但仍有进一步探讨和研究的空间。鉴于此,本文以中国知网(CNKI)收录的社会科学普及研究成果为统计和分析样本,对改革开放40年来国内社会科学普及研究现状加以梳理,把握其动态、探察其义理、剖判其失得,并就进一步深化社会科学普及研究提出初步的对策建议。

一、研究文献的整理与统计

本研究以中国知网收录的文献为数据统计源,检索(时间为2018年12月7日)改革开放40年来以“社会科学普及”和“社科普及”为篇名的文献,社会科学普及研究成果共有334篇。剔除其中的新闻报道、会议纪要、成果简介等,有效文献共计194篇(期刊论文144篇,硕博论文1篇,会议论文14篇,报纸刊文35篇)。

(一)研究时间与文献分布

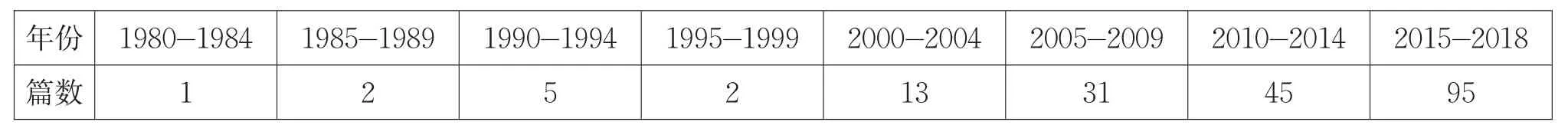

自1980年崔同发文倡导多编辑些社会科学普及读物以来[2],社会科学普及研究近些年来有了长足的进步,研究视阈不断拓展、研究内容日益深化、研究成果日渐增多,为社会科学普及工作的有序推进并获得实效奠定了理论根基。2012年以来,社会科学普及研究成果年发文量均超过10篇,其中2016年最多,达21篇(具体发文情况见表1)。

(二)研究机构与发文刊物

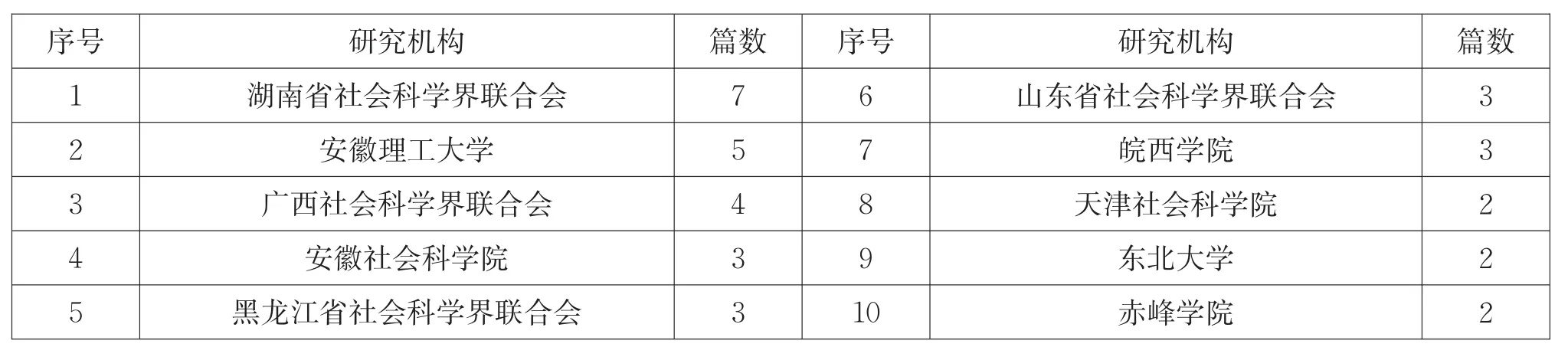

社会科学普及是社会科学界联合会的重要工作,是推进理论武装群众、实现群众掌握理论的根本途径。从研究成果的发文机构来看,各省市区社会科学界联合会是目前社会科学普及研究的前沿阵地。此外,高等院校和各省市区社会科学院也是社会科学普及研究的主要机构,其社会科学普及研究成果仅次于各省市区社会科学界联合会(具体研究机构见表2)。

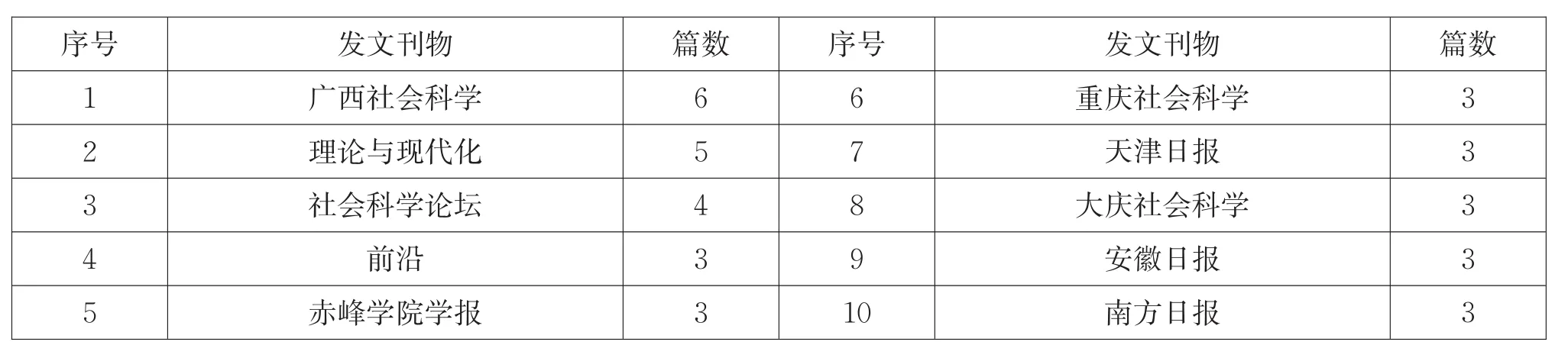

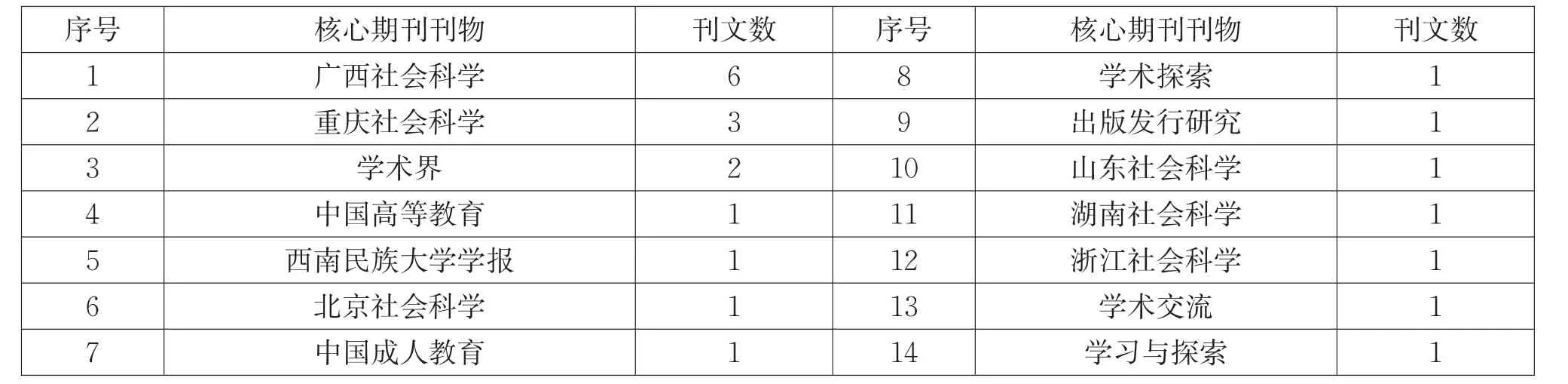

社会科学普及理论研究的成果展示和交流探讨,需要期刊媒介的大力支持。通过中国知网数据检索发现,改革开放以来,近百种学术刊物和报刊媒介刊发了一系列关于社会科学普及研究方面的理论成果(具体发文刊物见表3)。

表3是改革开放40年来刊发社会科学普及研究成果数量排名前10的刊物,其中各级社会科学界联合会主办的刊物发文数最多,包括《广西社会科学》《理论与现代化》《社会科学论坛》《前沿》《重庆社会科学》《大庆社会科学》等6种。《天津日报》《安徽日报》《南方日报》等各省市区政府主管主办的报纸发文数次之。这些期刊报纸为社会科学普及理论研究成果的发表提供重要载体。

二、研究现状的分析与评判

对社会科学普及研究现状进行梳理、对研究成果予以剖析,有助于厘清改革开放以来我国社会科学普及研究的整体样态。改革开放40年来,社会科学普及研究取得了一定的成就,但也存在一些不可轻忽的问题。而要确保社会科学普及研究的有序推进,就必须正视社会科学普及研究中潜存的不足之处。

(一)从成果的数量来看,社会科学普及研究存在成果数量偏少的问题

就社会科学普及研究成果的数量而言,改革开放40年累计发表社会科学普及研究成果194篇,年均4.85篇,严格说来研究成果不够丰硕。社会科学普及研究成果总体上偏少,显然不能与新时代社会主义文化繁荣兴盛相匹配,与人民群众对美好生活之文化需求相契合,与建设社会主义文化强国目标相适应。深究其因,我们认为其根源在于:社会科学普及问题的关注度较小以及研究者参与该论域研究的时间不长。

表1 改革开放以来社会科学普及研究成果发文数量分布

表2 改革开放以来发表社会科学普及研究成果的机构分布(发文数量前十的机构)

表3 改革开放以来发表社会科学普及研究成果的刊物分布(发文数量前十的刊物)

1.学界关注度小。社会科学普及研究的关注度可以从研究者数量加以评判。根据中国知网的数据整理检索,改革开放40年来发表的194篇研究成果中共统计出175位(第一作者)研究者。也就是说,迄今学术界仅有175位研究者将学术视野投向社会科学普及论域,而且研究成果发表量人均只有1.1篇。尽管社会科学普及具有重要的现实指导意义,但理论研究者的关注度却较低,由此导致社会科学普及研究后续乏力,成果产出量极为有限。

2.关注时间不长。这里所说的关注时间,是指研究者关注和参与社会科学普及研究的时间,其测算依据是研究者发表研究成果的时间跨度。对此问题,我们主要从发表2篇及以上研究成果的作者来计算和推导(具体情况见表4)。

数据统计表明,学术界迄今仅有10位研究者发表2篇及以上社会科学普及方面的研究成果。从发表成果的时间脉络看,表中的多数研究者关注社会科学普及问题的时间跨度较小,而且近几年均未发表相关成果。近3年来只有龙艳、李可福与笔者连续发表社会科学普及研究成果,而龙艳在短短的3个月内连续发表5篇社会科学普及学术论文。据此我们可以论定:多数研究者对社会科学普及问题的探讨和研究缺乏持续性,其研究成果多为“应景”或“试水”之作。

表4 发表社会科学普及研究成果2篇及以上作者及发文时间分布

表5 改革开放以来刊发社会科学普及研究成果的核心期刊分布

(二)从成果的质量来看,社会科学普及研究存在成果质量不高的问题

关于研究成果的质量评价问题,目前学术界通用的做法是以刊发成果期刊的级别而定。本文遵循学术界的成果评价标准,以《中文核心期刊要目总览》(简称“中文核心”)和《中文社会科学引文索引》(简称“CSSCI期刊”)等核心期刊为数据统计源,对发表社会科学普及研究成果的核心期刊进行统计(具体发文刊物见表5)。

统计数据表明,改革开放40年来共有14个核心期刊刊发过社会科学普及方面的研究成果,其中广西社会科学刊文数最多,共有6篇;重庆社会科学刊文3篇,学术界刊文2篇,其余核心期刊仅刊发1篇。核心期刊刊文数共计22篇,占社会科学普及研究成果总量的11.3%,总的来说占比较低。这说明社会科学普及研究成果质量总体上不高,低水平重复性研究的现象较为普遍,一定程度上阻滞了社会科学普及研究向纵深推进。

(三)从成果的影响来看,社会科学普及研究存在成果影响不大的问题

关于社会科学普及研究成果的影响,可以通过下载数和引用率两个指标来判定。基于中国知网的引文分析方法,可以精准识别改革开放40年来社会科学普及研究成果的学术影响力和社会反响度(具体下载和引用情况见表6)。

表6 改革开放以来社会科学普及研究成果下载数和引用率分布

从下载数来看,社会科学普及研究成果下载200次以上的共计13篇,占发文总量的6.7%;下载101至200次的共计50篇,占发文总量的25.8%;而下载100次以下的共计131篇,占发文总量的67.5%。从引用率来看,社会科学普及研究成果被引5次以上的共计5篇,占发文总量的2.6%;被引1至5次的共计63篇,占发文总量的32.5%;而尚未被引用的文献达126篇,占发文总量的64.9%。基于下载数和引用率可以看出,社会科学普及研究中真正引起广泛关注、受到普遍认同、产生较大影响的研究成果不多。

(四)从研究的主题来看,社会科学普及研究存在选题相对集中的问题

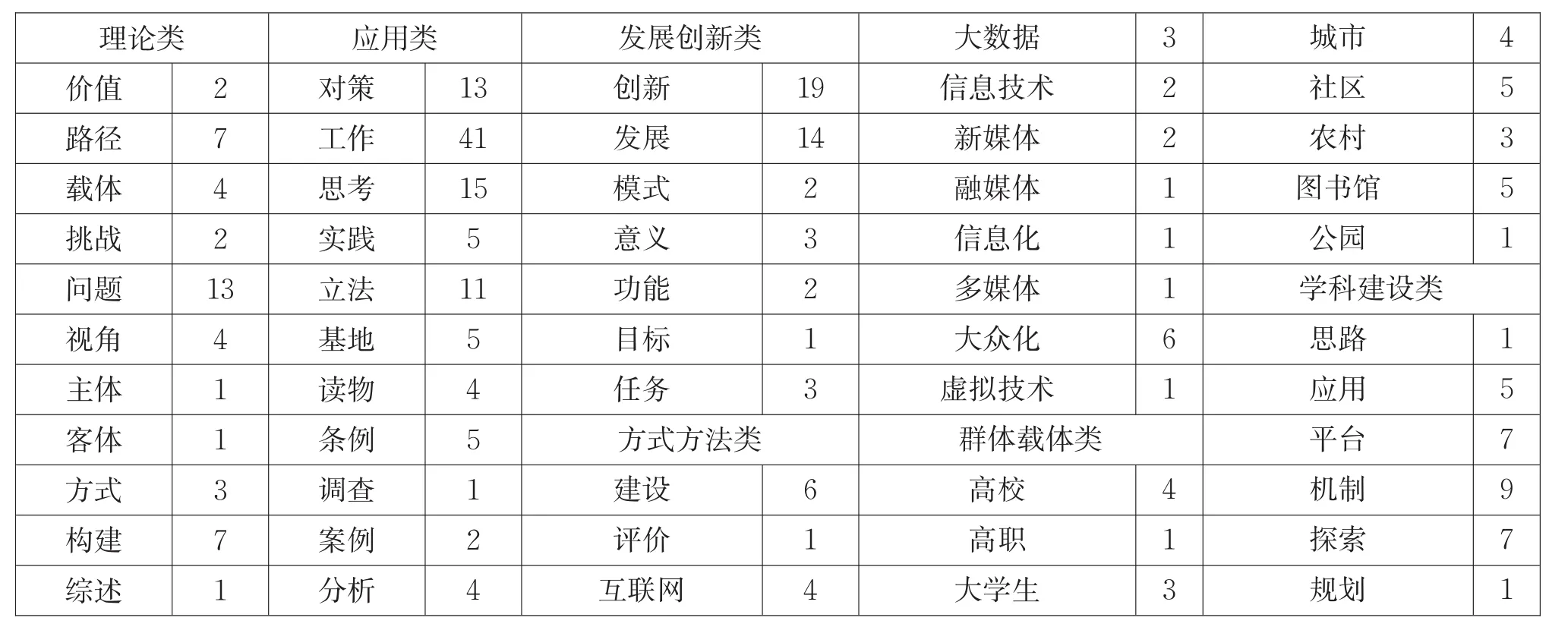

依托中国知网数据检索功能,对改革开放40年来社会科学普及研究成果的题名及关键词进行统计分析。在统计过程中,笔者剔除了与题名高度重合的关键词,如“社会科学”“社会科学知识”“哲学社会科学”“社会科学普及”“社科普及”“普及”等,这些关键词没有纳入本研究的考察范围(具体研究主题情况见表7)。

通过题名及关键词的检索与统计,大体梳理出学术界探讨和研究社会科学普及的学术旨趣与核心关切。改革开放40年来,学术界对社会科学普及问题的研究可谓异彩纷呈、新论迭出、涉及面广:既着眼于理论构建又致力于实践应用,既有方式方法探索又有学科体系建设,既重视传统媒介的作用又发挥新兴媒体的功能。然略显不足的是,部分研究存在选题集中的问题,甚至出现了选题重复、研究集中的现象。通过检索发现,2018年中国知网收录了两篇篇名完全一致的社会科学普及成果(《社会科学普及研究进展的大数据分析与思考》)。

(五)从研究的方法来看,社会科学普及研究存在方法应用单一的问题

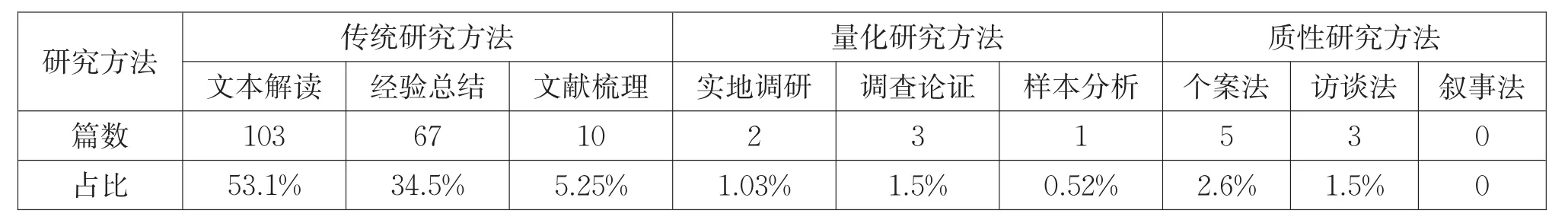

通过对改革开放40年来社会科学普及研究成果方法应用的细密爬梳,发现学术界在社会科学普及研究上主要运用传统研究方法、量化研究方法和质性研究方法(具体方法应用见表8)。

表7 改革开放以社会科学普及研究题名与关键词检索及篇数

表8 改革开放以来社会科学普及研究成果方法应用统计

表8数据表明,改革开放以来社会科学普及研究主要运用文本解读、经验总结、文献梳理等传统研究方法,占比达92.85%;量化研究、质性研究近年来虽有所涉猎,但总体上看仍相当薄弱。需要指出的是,有的社会科学普及研究成果冠名数据分析或大数据分析,实质上仍是文本叙述和理论推导,因缺乏有效的数据支撑,导致论证的科学性、结论的权威性大打折扣。

三、未来研究的展望及对策

基于上述对改革开放以来社会科学普及研究成果的梳理与统计、研究现状的分析与评判,我们认为今后进一步深化拓展研究应从加强人才队伍建设、深化基础理论研究、完善保障激励机制等方面入手,确保社会科学普及研究有序推进和高质量发展。

(一)加强人才队伍建设,为社会科学普及研究提供人力资源

推进社会科学普及工作,人才队伍建设是关键,人力资源的优劣直接决定了社会科学普及事业的成败。社会科学普及人才队伍建设,要从以下三个层面着手:一要做大人才队伍。改革开放以来,在党和政府的关怀和支持下,各省市区形成了省、市、县(区)三级社会科学界联合会。近年来,各高校也成立了社会科学界联合会。各级社科联组织机构的成立,社科普及工作队伍的不断扩大,有力地推动了社会科学普及理论研究和实践工作的有序运行。今后要以各级社会科学界联合会为依托,不断强化社会科学普及工作人才队伍建设,积极壮大社科普及人才队伍。二要建强人才队伍。社科普及人才队伍建设不仅要有“量”的扩大,还要有“质”的跃升。对各级社科联会员进行引导和培训,帮助他们树立社会科学普及意识、提高社会科学普及能力,明确以普及社会科学知识为重要使命,将社会科学普及与社会科学研究结合起来,打造“高精尖”社会科学普及人才队伍。三要开展团队协作。基于中国知网的数据整理发现,当前社会科学普及研究主要以“单兵作战”为主,既有194篇社会科学普及研究成果中独著篇数占80.9%(独著157篇,合著37篇),22篇核心期刊论文中只有3篇是合作的成果。今后要积极搭建交流平台,引导社会科学普及研究者和工作者定期或不定期开展交流、研讨与协作,继而形成社会科学普及研究的学术共同体。

(二)深化基础理论研究,为社会科学普及研究夯实学理根基

目前社会科学普及研究以应用对策为主要研究取向,这本无可厚非,因为社会科学普及的根本任务就是向社会公众普及社科理论知识和党的方针政策,提高广大民众的社会科学素质。但是,仅以应用对策为研究取向而不注重基础理论探讨,显然不利于社会科学普及事业的长远发展,而缺失理论支撑必将阻滞社会科学普及工作的有序推进。今后要引导社会科学研究者将学术视野投向社会科学普及论域,不断深化社会科学普及基础理论研究,切实筑牢社会科学普及工作的学理根基。深化基础理论研究,首先要关注社会科学普及本身。基础不牢,地动山摇。社会科学普及工作的顺利开展需要厘清与社会科学普及密切相关的基础性问题,然学术界对社会科学普及的概念内涵、构成要素、基本特征等缺乏精深的科学界定和学理疏解,迄今只有一篇论文对此作过探讨和研究[3]。其次要开展历时性研究。改革开放40年来我国社会科学普及理论研究和实践工作都有重大突破,相关研究动态和成果需要科学有效的梳理和评判,但研究者对此论域的关注还远远不够,有待进一步的深化拓展。再者要进行比较性研究。即对社会科学普及与自然科学普及在科普立法工作、科普条例编写、科普基地建设、科普读物出版、科普活动开展等方面进行多维比较,动态把握我国科普事业的最新进展、实际成效和发展趋向,然这方面的研究成果仅有张道升的《社会科学普及与科学技术普及比较研究》[4]一文,需要深入的对比分析和学理论证。

(三)完善考核激励机制,为社会科学普及研究筑牢支撑体系

社会科学普及理论研究和实践工作的有效展开离不开相关政策制度的保障支撑。鉴于目前社会科学普及研究现状的剖析与研判,笔者认为今后要从载体平台、考核评估、激励措施等方面完善政策制度,切实筑牢社会科学普及研究的支撑体系。一是搭建载体平台。由于缺乏专业性期刊,成果发表难可以说是近年来社会科学普及研究者的基本共识。中国科普研究所主办的《科普研究》杂志中的“科普”从词义上看固然包括社会科学普及,但该刊自2006年发行以来尚未发表以“社会科学普及”为篇名的研究成果。而创办社会科学普及研究方面的期刊杂志,能够为社会科学普及研究者的成果发表提供有力的保障。二是强化考核评估。社会科学普及研究成果的实际效果,社会公众掌握社科理论知识和党的方针政策的情况,都需要通过考核评估才能及时准确地了解和把握。强化社会科学普及研究的考核评估,了解社科普及研究动态、把握社科普及发展规律,有助于进一步做好科学引领、精确制导。三是完善激励措施。社会科学普及属于公益性文化惠民事业,它以社会效益为主兼顾经济效益。那么在经济效益不彰的情况下,就要完善以利益为导向的激励措施。通过设立专项课题(社会科学普及规划项目)、开展评奖活动(社科普及先进单位、先进个人和社科普及优秀读物)等,不断激发社会科学普及工作者投身社科普及事业的内生动力。