中国马铃薯生产区域布局的时空特征与驱动机制研究*

——基于主产区的面板数据的分析

吕 超,孙国锋

(南京审计大学经济学院,江苏南京 211815)

0 引言

农作物生产的布局优化是农业可持续发展的重要内容之一。作为中国的第四大主粮,马铃薯粮菜饲兼用、加工用途多、经济效益好,对保障粮食安全、贫困地区脱贫增收、振兴地区经济意义重大[1]。随着马铃薯生产规模的扩大,产地间的竞争日趋激烈,马铃薯生产区域布局不断演化,在空间上呈现集中趋势,形成了一批专业化程度高的马铃薯优势产区。与此同时,中国马铃薯生产区域布局形成的驱动机制日趋复杂和多元化,优势产区间的自然环境、农业基础设施、经济状况等差异较大。分析中国马铃薯生产区域布局的时空特征和驱动机制,对优化马铃薯生产区域布局、促进马铃薯产业可持续发展和振兴贫困地区乡村经济具有较为重要的现实意义。

目前,对粮食作物生产区域布局的研究大部分聚焦于水稻、小麦、玉米等作物[2-6],而对马铃薯生产布局的研究较少,且多集中于对时空特征和形成机制的理论探讨[7-9]。鲜有学者对马铃薯生产布局的形成进行实证分析[10-11]。总体上看,现有研究缺乏对马铃薯生产区域布局驱动机制的系统研究,同时忽略比较不同因素在各个马铃薯优势产区的重要程度,这正是需要突破的研究内容。基于此,文章以1993—2015年中国21个马铃薯省区作为研究对象,通过考察中国马铃薯生产区域布局时空特征与演变趋势,重点探究中国与各马铃薯优势产区布局形成的驱动机制,充分考虑各因素对不同区域影响的差异性,并提出政策建议。

1 中国马铃薯生产区域布局的驱动机制的理论分析

马铃薯生产区域布局的形成是一个渐进式的动态过程。在这一过程中,自然环境决定了马铃薯生产的初始布局,是马铃薯生产区域布局形成的基础因素。随着马铃薯生产规模化、专业化程度的增加,马铃薯生产区域布局的驱动机制日趋复杂,是众多因素共同作用的结果。马铃薯生产技术进步提高了马铃薯生产的单产水平,扩大了马铃薯的生产区域,成为生产区域布局形成的动力因素。马铃薯与其他农作物的相对比较收益所反映的经济收益因素是马铃薯生产区域布局形成的关键因素。非农产业水平所反映的地区经济水平影响农户生产马铃薯的机会成本,是马铃薯生产区域布局形成的强化因素。政府支持政策改善了马铃薯生产的基础设施,提高了农户生产马铃薯的积极性,成为马铃薯生产区域布局形成的催化因素。

1.1 自然环境

自然条件是影响不同区域生产不同作物的关键[12]。一方面,受马铃薯喜凉、耐贫瘠等生成特性的影响,中国马铃薯生产主要分布于西北优势产区的甘肃、宁夏、青海、新疆,西南优势产区的四川、云南、贵州,华北优势产区的内蒙古、河北与东北优势产区的黑龙江等地。除了西南优势产区外,这些地区大都水土资源贫乏,形成了马铃薯生产“靠天吃饭”的局面,自然风险给生产供给带来较大的不确定性。该文选取马铃薯成灾面积来反映马铃薯自然灾害的因素,探究自然灾害对马铃薯生产区域布局的影响。另一方面,水利设施等资源约束对马铃薯生产有基础的决定作用,影响农户的生产行为,进而影响马铃薯生产区域布局。该文选取马铃薯有效灌溉面积来反映农业基础设施状况,分析农业基础设施对中国马铃薯生产区域布局的影响。

1.2 技术进步

农业生产技术进步显著提高了土地的利用率,是马铃薯生产区域布局形成的内在动因。一方面,农业科技的加速推广和应用,提升了马铃薯生产条件,稳定了马铃薯产量水平。贵州的威宁自治县,全县的马铃薯良种覆盖率达到80%,年培训农民10万人次以上,为推动马铃薯规模化、科学化生产奠定了基础。2013年,该县马铃薯的播种面积为11.036万hm2,产量289.1万t,总产值达34.6亿元。另一方面,技术进步拓展了马铃薯生产的地域适应性。中国南方地区夏长冬暖、日照短,原本不适合马铃薯种植。但目前马铃薯稻草包芯栽培技术在福建、广东等地开始推广。与传统的免耕稻草覆盖栽培相比,稻草包芯栽培技术提高了马铃薯的商品薯率,投入产出比达1:1.35[13]。该文选取马铃薯单产水平作为技术进步的衡量指标,分析中国马铃薯生产区域布局形成的驱动机制。

图1 2014年中国部分北方地区马铃薯与玉米净利润情况比较

1.3 经济收益

马铃薯具有较好的种植效益,是影响马铃薯生产区域布局的关键因素。农户会根据农作物的相对比较收益选择其种植的作物。马铃薯的替代作物是南方地区的油菜籽和北方地区的玉米[11]。根据2015年《全国农产品成本收益资料汇编》,南方优势产区湖北的油菜籽的净利润是-101.77元/667m2,而马铃薯的净利润为950.43元/667m2,具有较为明显的效益优势。北方优势产区,河北、山西、内蒙古、宁夏、新疆的马铃薯每667m2净利润均高于玉米的每667m2净利润。其中内蒙古的马铃薯净利润值最高,为900.43元/667m2,新疆地区的玉米净利润为-366.84元/667m2,而马铃薯的净利润为721.20元/667m2。该文以马铃薯与粮食作物的相对净利润比值代表经济收益因素,分析经济收益对中国马铃薯生产区域布局的影响(图1)。

1.4 非农产业化水平

地区间的非农就业机会存在差异,进而影响马铃薯生产的机会成本和播种面积,非农产业化水平是影响马铃薯生产区域布局的强化因素。经济发展水平高的地区,农户非农就业机会多,马铃薯生产的机会成本高,因此农户会放弃或减少马铃薯生产而转向非农产业。2015年,中国非农产业化平均水平为48.23%。其中,南方优势产区的浙江(53.34%)、安徽(57.42%)、福建(54.06%)、广东(59.60%)、湖北(60.10%)和华北优势产区的河北(53.92%)的非农产业化水平均高于全国的平均水平,这些产地的马铃薯播种面积占全国马铃薯播种面积的比例仅为11.44%。四川、贵州、甘肃、云南、内蒙古的非农产业化水平均低于全国非农产业化的平均水平,2015年这些地区的马铃薯播种面积占全国播种面积的比例为65.33%。该文选取非农产业化水平作为衡量地区发展的经济因素,分析马铃薯生产区域布局的驱动机制。

1.5 政府支持政策

政府支持政策为农业布局的优化创造良好的外部环境,是马铃薯生产区域布局形成的催化因素。2015年,中央财政以1亿元的专项资金重点支持内蒙古、宁夏、甘肃、四川等9省份开展马铃薯主食开发试点工作[14]。在西南和西北优势产区,马铃薯被视为贫困地区脱贫致富和实现现代农业的重要产业,如甘肃定西渭源县,地方政府引导种薯扩繁体系建设、标准化生产和主食化发展,强力推动马铃薯种薯产业的转型升级。华北优势产区的山西省娄烦县,政府为帮助农户规避价格波动带来的风险,开展了面向马铃薯种植户的目标价格保险试点工作,其中保费由市、县两级财政承担90%,农户承担10%,而贫困户只需负担保费的5%。从中央到地方的政府各项支持政策的实施,提升了农户生产马铃薯的积极性,保障了马铃薯播种面积和产量。该文选取政策虚拟变量作为影响马铃薯生产区域布局的主要政策因素。

2 研究方法和数据说明

2.1 研究方法

2.1.1 马铃薯生产规模的测算方法

该文将采用生产规模指数(PSI)分析中国马铃薯生产区域布局特征。计算公式为:

PSIit=Sit/∑Sit

(1)

式(1)中PSIit表示时期t地区i的马铃薯的生产规模指数,Sit是指时期t地区i的马铃薯播种面积,∑Sit代表全国马铃薯播种面积。PSI用于衡量某地区马铃薯播种面积占全国播种面积的比例,该系数越大,代表马铃薯的生产规模越大。

2.1.2 马铃薯生产区域布局驱动机制的计量模型构建

根据中国马铃薯生产区域布局驱动因素的理论框架,该文建立了马铃薯生产区域布局驱动机制的计量模型,模型的具体形式为:

LnPSIit=a0+b1Lndisait+b2Lndisait+b3Lndisait+b4Lndisait+b5Lndisait+b6Lndisait+mit

(2)

式(2)中,被解释变量(PSIit)以马铃薯的生产规模指数表示,用于衡量第t年地区i马铃薯播种面积占全国播种面积的比重。解释变量及测定方法具体为:(1)自然环境。该文以disait和airrigit表示,其中disait为第t年地区i的马铃薯成灾面积,代表马铃薯生产的自然灾害情况;airrigit表示第t年地区i的马铃薯的有效灌溉面积,代表农业的基础设施情况。目前中国统计资料没有关于马铃薯生产的成灾面积和有效灌溉面积的数据,该文将参照已有研究将运用马铃薯播种面积、农作物播种面积、农作物的成灾面积、农作物的有效灌溉面积进行折算[15]。具体为:马铃薯成灾面积=(马铃薯播种面积÷农作物播种面积)×农作物的成灾面积表示; 马铃薯有效灌溉面积=(马铃薯播种面积÷农作物播种面积)×农作物有效灌溉面积。(2)技术进步。该文以第t年地区i的马铃薯作物的单产水平techonologyit表示,以马铃薯单产为衡量指标,通过马铃薯产量占马铃薯播种面积的比重表示。(3)经济收益。该文以第t年地区i的马铃薯与粮食的相对比较净利润profitit表示,以马铃薯与粮食的相对净利润为衡量指标,通过各产区马铃薯净利润除以粮食作物的净利润计算得出。(4)非农产业化水平。该文以第t年地区i的非农产业水平nonfarmit表示,以各产区的非农从业人口占农村从业人口比重表示,计算方法为非农从业人口=(农村从业人口—农业从业人口)÷农业从业人口所得。(5)政府支持政策。该文以第t年地区i的政府支持政策policy代表。政策支持政策以虚拟变量加以表示。2008年起,农业部首次将马铃薯列入新增品种,进行全国优势农产品区域布局规划,因此以2008年为界点,2008年之前取0,之后取1。

2.2 研究区域和数据来源

该文的研究区域主要包括东北优势产区的黑龙江、吉林和辽宁; 华北优势产区的河北、山西和内蒙古; 西北优势产区的陕西、宁夏、甘肃、青海和新疆; 西南优势产区的四川、重庆、云南、贵州、西藏; 南方优势产区的浙江、安徽、湖北、湖南、福建和广东[注]优势产区的划分主要依据农业部颁布的《全国优势农产品区域布局规划(2008—2015年)》。1997年起,重庆市被列为直辖市,为但保证数据的连续性和可比性,该文将重庆市的数据计入四川省。如此处理后,共有21个省区为该文的研究区域。

该文采用数据为1993—2015年各省区的面板数据。该文中所采用的全国与各省区的马铃薯播种面积、农作物播种面积、成灾面积、有效灌溉面积、马铃薯产量、农业从业人口、农村从业人口指数等数据均来自于《中国农村统计年鉴》(1994—2016年),马铃薯净利润和粮食作物的净利润数据来自于《全国农产品成本收益资料汇编》(1994—2016年)。

3 研究结果

图2 1993—2015年中国马铃薯播种面积变动情况

3.1 中国马铃薯生产阶段分析

1993—2015年,中国马铃薯播种面积经历了迅速增加、下降与增加交替并存以及平稳增加三个阶段。一是平稳增加阶段(1993—2000年),马铃薯播种面积由1993年的308.720万hm2增加到2000年的472.320万hm2,年平均增长率为6.26%; 二是下降与增加并存的阶段(2001—2006年),这一阶段马铃薯播种面积基本维持在450万hm2左右; 三是快速增加阶段(2007—2015年),马铃薯播种面积由2007年的443.060万hm2增加到2015年的551.830万hm2,年平均增长率为2.78%。总体而言,中国马铃薯播种面积在波动中增加,1993年的308.720万hm2增加到2015年551.830万hm2,增幅约2倍(图2)。

3.2 中国马铃薯生产区域布局的变动特征分析

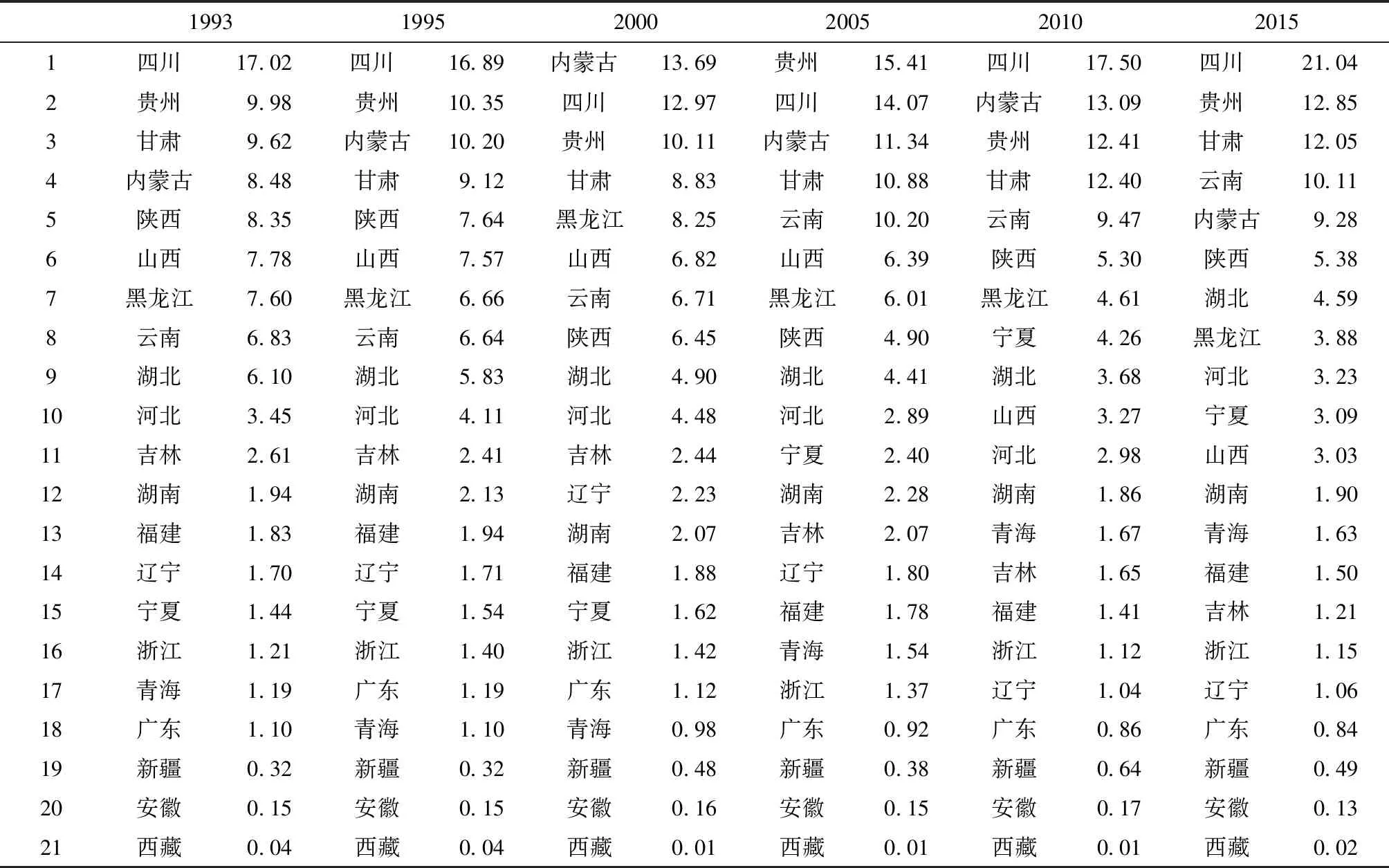

3.2.1 从各主产省区看,马铃薯生产的地理集聚现象明显

从表1可以看出,1993年,中国马铃薯生产规模指数达到8%以上的地区分别是四川(17.02%)、贵州(9.98%)、甘肃(9.62%)、内蒙古(8.48%)和陕西(8.35%),5个省区的播种面积为165.040万hm2,合计生产规模指数为53.46%。2015年,马铃薯生产规模指数8%以上的地区为四川(21.04%)、贵州(12.85%)、甘肃(12.05%)、云南(10.11%)和内蒙古(9.28%),这5个省区的播种面积为360.530万hm2,其生产规模指数总计达到65.33%。除陕西的马铃薯生产规模指数下降以外,四川、贵州、甘肃、内蒙古的马铃薯生产规模均有不同程度的上升。

3.2.2 马铃薯生产规模在不同主产省区内更迭变动

1993—2015年,不同主产省区的马铃薯生产规模出现不同程度的变动。其中,西南优势产区、西北优势产区的以及华北优势产区的内蒙古,生产规模指数呈现较稳定的增长,东北优势产区的黑龙江和吉林,生产规模指数分别由1993年的7.6%和2.61%下降到2015年的3.88%和1.21%,华北优势产区的山西,生产规模指数由1993年的7.78%下降到2015年的3.03%,以及南方优势产区的湖北,生产规模指数一直呈现下降(表1)。

表1 1993—2015年中国马铃薯各产区的生产规模指数

3.2.3 马铃薯生产向西南和西北优势产区集中趋势明显

图3 中国优势产区马铃薯播种面积占全国播种面积比重

从五大优势产区的生产规模指数来看,西南优势产区的生产规模指数由1993年的33.88%扩大到2015年的44.02%,呈现上升趋势; 西北优势产区的生产规模指数稳定增长,一直保持在20%左右,其中2007年达到最大值为26.75%。东北和南方优势产区的生产规模指数则出现下降趋势,其中东北优势产区的生产规模指数下降最为明显,由1993年的11.92%下降到2015年的6.15%; 南方优势产区的生产规模指数由1993年的12.33%下降到2015年的10.10%。华北优势产区的生产规模指数经历了先上升后下降的过程,由1993年的20.94%上升到2000年的27.40%,之后不断下降,2015年为17.08%。西南和西北优势产区的马铃薯的集聚程度逐渐增强,在中国马铃薯生产中的地位愈加凸显(图3)。

3.3 马铃薯生产区域布局的驱动机制模型估计

该文运用Stata13.0软件,使用统一模型分别对全国和5个马铃薯优势产区进行回归,对各变量的作用进行初步评估。从估计结果看,6个模型的R2都在90%以上,模型的拟合度较好; 所有模型的F统计检验的概率P值都在1%的水平上显著(表2)。

3.3.1 自然灾害对马铃薯生产区域布局的影响

在全国层面和5个优势产区,自然灾害对马铃薯生产区域布局的影响系数为负,均通过显著性检验,证实了自然灾害对马铃薯生产区域布局的影响都较为重要。但自然灾害在不同优势产区的影响程度不同,对华北优势产区的影响最大,系数为-0.329,其他依次为东北优势产区、西南优势产区、南方优势产区,自然灾害对西北优势产区的影响最小,即自然灾害每增加1%,马铃薯播种面积下降17.50%。这可能的原因是马铃薯喜凉、耐瘠、节水的特性使其可以种植在偏僻、干旱和寒冷的高山地区,而这正是西北优势产区的自然条件。

表2 中国与不同优势产区马铃薯生产区域布局驱动机制的模型估计结果

3.3.2 农业基础设施对马铃薯生产区域布局的影响

农业基础设施对全国和五大优势产区马铃薯生产区域布局的影响系数均显著大于0。西南优势产区的农业基础设施条件对马铃薯生产区域布局的影响大于其他产区,系数为0.754,其他依次为南方优势产区、西北优势产区和华北优势产区,农业基础设施条件对东北优势产区马铃薯生产区域布局的影响最小。可能的原因是与五大优势产区的地理条件有关,如西南优势产区、南方优势产区有相对充裕的水量,马铃薯有效灌溉面积大,农业灌溉基础设施对马铃薯生产区域布局的影响较大; 马铃薯在少雨、干旱地区种植时,对于农业灌溉条件的改善依赖较少,西北优势产区、华北优势产区和东北优势产区的年降水量相对较少,种植在缺少灌溉条件的耕地上,农业灌溉基础设施的改善对马铃薯生产区域布局的影响较小。

3.3.3 技术进步对马铃薯生产区域布局的影响

马铃薯生产的技术进步,不仅可以大幅度减轻劳动强度,抵御自然灾害的影响,还可以大幅度提高马铃薯生产的劳动生产率、土地产出率和资源利用率,促进马铃薯生产的稳定发展。马铃薯产的单产水平所反映的技术进步对马铃薯生产区域布局的影响在全国层面、东北优势产区、西北优势产区和西南优势产区为正,均通过了显著性检验。说明,马铃薯作物单产提高,即当技术水平增加时,马铃薯的生产规模在全国层面、东北优势产区、西北优势产区和西南优势产区会显著增加,农业技术进步在这些地区是影响马铃薯生产布局的重要因素。技术进步因素对华北和南方优势产区马铃薯生产布局的影响为正,但没有通过显著性检验。可能是原因是,华北和南方优势产区的马铃薯生产主要是凭借多年经验,基层农业科技推广效果稍显欠缺,抑制了技术进步对马铃薯生产的正效应的显著性。

3.3.4 经济收益对马铃薯生产区域布局的影响

马铃薯与粮食的相对比较净利润所反映的经济收益对马铃薯生产布局的影响在全国层面、西北优势产区、南方优势产区为正,并通过了显著性检验。全国层面、西北优势产区和南方优势产区的影响系数分别为0.029,0.025和0.024,这说明马铃薯与粮食间的比较利润在全国层面、西北优势产区和南方优势产区对马铃薯生产区域格局的影响较大。然而,经济收益对马铃薯生产区域格局在华北优势产区、东北优势产区和西南优势产区的影响不显著。

3.3.5 非农产业化水平对马铃薯生产区域布局的影响

非农产业化水平对马铃薯生产区域布局影响为负,在全国层面和五大优势产区均通过显著性检验。非农产业化水平在南方优势产区的影响最大,系数为-0.359,而在西北优势产区的影响最小,系数为-0.086。可能的原因是南方优势产区的经济发展水平较高,劳动力的非农就业机会较多,在人均耕地有限、非农就业机会多和非农收入较高的地区,农业生产的机会成本较大,农民就会转向从事非农业活动,马铃薯生产规模可能会萎缩; 而西北优势产区的非农就业机会相对较少,使得农户从事农业生产的机会成本较小,从而该地区的马铃薯生产规模较大。

3.3.6 政府支持政策对马铃薯生产区域布局的影响

政府支持政策变量对马铃薯区域布局呈现正向影响。政府支持政策因素的影响在全国层面、华北优势产区、东北优势产区和西南优势产区显著,在西北优势产区和南方优势产区不显著。政府出台的农产品生产区域规划等支持政策对马铃薯生产规模产生了较为显著的正向影响。

4 结论与政策建议

研究期内,中国马铃薯生产的地理集聚现象明显,呈现逐渐向西部转移趋势。其中,西北优势产区和西南优势产区的马铃薯生产规模较大。此外,马铃薯生产规模在不同省区出现更迭变动,其中东北优势产区的黑龙江、吉林,华北优势产区的山西和南方优势产区的马铃薯生产规模指数不断下降。

有关中国马铃薯生产区域布局驱动机制的实证研究,该文发现马铃薯生产区域布局中农业基础设施、技术进步、经济收益、政府支持政策对马铃薯生产区域布局有显著的正向影响,自然灾害和非农产业水平对马铃薯生产区域布局有显著的负向影响,其中自然灾害、农业基础设施、非农产业化水平、政府支持政策的影响更为显著,不同的驱动因素在五大优势产区的马铃薯生产布局的影响存在差异。

该文研究结论所得到的政策建议:(1)立足资源禀赋,发挥地区比较优势优化马铃薯生产区域布局,进一步提高专业化程度。为了增加主粮产品开发原料,中国马铃薯生产区域格局应该把握其演变规律,充分利用西南丘陵地区、西北、华北、东北的半干旱与干旱地区与南方冬闲田耕地,因地制宜扩大马铃薯生产。(2)改善生产条件,减少自然灾害对马铃薯生产的不利影响。各省区需要完善多类型贮藏设施、加强农田水利和病虫害防控,根据本地区的区位、经济、自然、技术和农业基础等情况,使马铃薯在最适宜的地区集中。(3)提供适合马铃薯加工品的品种技术支撑。马铃薯加工品种的技术支持是确保马铃薯产业化发展的关键举措之一,需要加大农业科研投入,培育适合马铃薯加工的新品种,加强原种和良种生产,开发优质的种质资源,深入进行品种改良。