微创联合置管吸引手术对脑出血患者生活质量的影响

杨秋雄,蔡奋忠

中国人民解放军第九五医院神经外科,莆田 351100

脑出血是人体脑实质在非外伤作用下导致血管破裂、出血的脑血管疾病[1]。同时,脑出血患者在出血前无预兆,仅表现出剧烈头痛与呕吐症状,在出血后其血压随之升高,需要尽快予以相应的治疗,抑制病情进展。以往传统开颅手术是治疗脑出血患者的主要手段,但该手术具有创伤大的缺点,接受治疗后仍可能存在认知障碍的现象[2];随着治疗思路与方式的拓展,微创联合置管吸引术具有创伤小、利于患者术后脑组织功能恢复等优势,开始在临床中取代传统开颅手术的地位。本研究对比两种手术的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

在中国人民解放军第九五医院2014年1月—2018年12月期间收治的脑出血患者中选出200例进行研究。纳入标准:(1)首次脑出血患者,并且发病后入院接受诊治时间在24 h内;(2)出血量多于30 mL,但不超过60 mL,患者在入院治疗前未接受溶栓治疗;(3)患者家属明白此次研究目的,已签署知情同意书。排除标准:(1)因脑外伤、颅内动脉瘤与颅内肿瘤等引发脑出血者;(2)心、肾等其他重要器官显著衰竭者;(3)合并认知、智力障碍者。

1.2 方法

在常规支持治疗基础上,对照组接受常规传统开颅清除术治疗。方法:首先行全麻,根据患者影像学检查结果中脑出血部位选取切口位置,做马蹄形切口,以对应脑非功能区为手术入路,做骨瓣开颅处理,以患者脑沟位置作为起点,分开其脑回直至脑出血部位,在直视下将65%~75%血肿吸出。值得注意的是,吸出血肿的过程中保留周围薄层血肿壁的完整性,若出现活动性出血现象,及时通过电凝刀进行止血,直至无新出血点发生后在脑出血部位放置引流管,并与一次性闭式引流装置有效连接,结合患者实际临床情况选择骨瓣存留后关闭颅腔。

研究组则接受微创联合置管吸引手术治疗。方法:首先行局麻,根据患者影像学检查结果选择脑出血部位最大层面中心部位做穿刺点,以该点为中心做直状长约5 cm的切口,后做颅骨穿孔处理,将硬脑膜以十字形切口切开,注意在颞部入路时保护侧裂血管区,避免损伤该区,同时在切开后将引流管放置于脑出血部位,抽吸15 mL血肿液后将局部头皮进行缝合,并妥善固定引流管,与一次性闭式引流装置连接实现持续引流。针对引流不畅的现象,可添加适当剂量的尿激酶剂,将引流管闭合3 h后重新开放,置管5 h,根据患者具体情况与影像学复查结果,在患者血肿完全引流的情况下可除去引流管。术后两组均接受常规防治措施,其中包括营养脑神经与预防并发症等。

1.3 观察指标

在两个时间段(治疗前与治疗后3个月)评估两组神经功能情况,以卒中量表(NIHSS评分)为评估工具,该量表评分最低为0分,最高为42分,若患者评分越高表示其脑神经受损程度越严重[3]。

同时,评估两组生活质量变化情况,以脑卒中生活质量量表(SS-QoL)为评估工具,主要对患者语言、情绪、运动等内容进行评估,最高为245分,若患者评分越高表示其生活质量越优[4]。

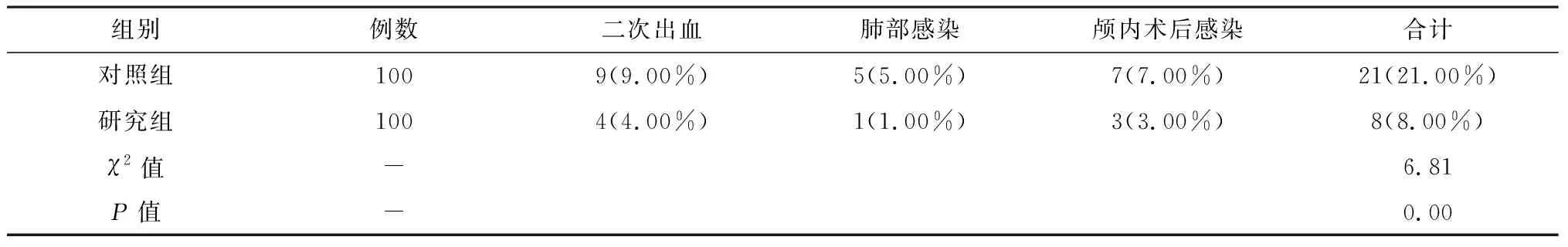

此外,术后记录两组并发症(二次出血、肺部感染与颅内术后感染)发生情况。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 一般资料

对照组中男、女性患者各为53例、47例,年龄为56~72岁,平均(63.25±1.42)岁;出血量为32~59 mL,平均(40.68±3.27) mL。其中,脑叶出血34例,基底节出血36例,幕下出血30例。研究组中男、女性患者各为56例、44例,年龄为56~72岁,平均(63.32±1.56)岁;出血量为32~59 mL,平均(40.74±3.18) mL。其中,脑叶出血36例,基底节出血30例,幕下出血34例。两组在以上资料比较上差异无统计学意义(P均>0.05)。

2.2对比两组不同时间段脑神经功能缺损程度

在治疗前,两组NIHSS评分较接近,无显著差异存在(P>0.05); 在治疗后,两组NIHSS评分均下降,但研究组降幅更大,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 对比两组治疗后生活质量

在治疗前,两组SS-QoL评分较接近,无显著差异存在(P>0.05);在治疗后,两组SS-QoL评分均提升,但研究组升幅更大,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

组别例数治疗前治疗后t值P值对照组100128.39±20.48145.29±23.457.760.023观察组100128.40±20.51183.75±30.1210.870.010t值-0.358.25P值-0.0590.014

2.3 对比两组并发症发生率

术后对照组、研究组并发症发生率分别为21.00%、8.00%,研究组并发症发生率更低,两组间差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

以往临床上脑出血患者的治疗以传统开颅手术为主,虽然该手术疗效已得到医疗工作者的广泛认可,但术中需要开颅,不仅易引发感染,而且手术创伤大,部分患者治疗后延迟恢复,甚至引发肺部感染与二次出血等并发症。随着微创治疗理念的普及[5],微创手术在临床各科疾病中均得到应用,因此临床开始将微创联合置管吸引术作为脑出血患者的一种新型治疗手段,即在患者脑组织做十字型切口切开硬脑膜,在此基础上通过放置引流管清除脑内血肿,避免血肿持续侵害患者脑组织[6],进而促进脑神经功能的有效恢复。同时,微创手术可有效弥补开颅手术创伤大的缺陷,术中仅需要做小切口即可完成引流与缝合等手术过程[7],确保患者经治疗后脑神经功能缺损程度得到改善,进而恢复正常的日常生活。值得注意的是,考虑到脑出血好发于老年群体中,而老年患者耐受力差,临床在微创联合置管手术操作过程中,需要规范操作[8],严格控制抽吸量与速度,以此降低手术创伤,为患者治疗期间的身心状态保驾护航,避免创伤较大延长患者的恢复时间[9-10],从而发挥改善其预后的效果。此次研究结果显示,在治疗前,两组NIHSS评分、SS-QoL评分较接近,差异无统计学意义(P>0.05);在治疗后,两组NIHSS评分均下降,SS-QoL评分均提升,但研究组以上指标降幅、升幅更大,差异有统计学意义(P<0.05)。同时,术后对照组、研究组并发症发生率分别为21.00%、8.00%,研究组并发症发生率更低,两组间差异有统计学意义(P<0.05),两组患者均为治疗7 d内发生并发症,发生原因多为术后护理不当所致,患者经相应处理后症状得到显著改善。此外,本研究结果虽证实了微创联合置管吸引手术在脑出血患者中的治疗优势,但研究样本量较小,尚需临床加大样本量深入展开研究。

表3 两组术后并发症发生情况比较

由此可见,将微创联合置管吸引手术作为脑出血患者的治疗方式,不仅手术切口小、创伤小,可为患者受损脑神经功能的恢复提供帮助,而且可显著提升其生活质量,故值得推广应用。