基于问卷调查的具体事物汉语命名方式研究

尹铂淳

(湖南工商大学 外国语学院, 长沙 410205)

事物可分为具体事物和抽象事物,前者如桌子、人、树等,后者如精神、意识、灵魂等。因具体事物较抽象事物具备更强的易接触性,对其命名更普遍、通俗,更能展现出命名者的认知操作,故研究者通常将具体事物的命名作为研究对象。

周光庆[1]探寻了汉语命名造词背后的哲学意蕴,并于这一视角讨论语言的任意性和可论证性等问题。谭宏姣[2]指出,在古代,人们通过植物的外部特征对其进行命名,选择词汇时多以形体、纹色、性状为主的视觉感知优先,视觉中形体优先,形体中形态优先,并于结构主义语言学视角,归纳了四种植物命名造词的方式。张晓旭[3]指出,事物命名行为的内在机制便是建构出名物间的最佳指称关系。

理论语言学对事物命名的纯思辨性研究成果丰硕,令人称道,但仍存在可完善之处。因缺乏对命名者经验、命名视角等诸多变量的有效把控,故获得的命名方式不够客观、准确,主观影响偏多。如,称某女生为“花”,命名方式可为隐喻,即该女生长得美丽动人,似花一般;此外,若该女生喜爱戴花,也可用该行为事件概念中的“花”代指该女生,即为转喻(行为的内容次事件的受事代施事)。研究者多从命名的产物即语言单位出发,去回溯其命名过程,但毕竟不是命名者本身,虽能通过相关文字或影音资料等进行调查、考证,但还是难以准确把握其命名视角、目标等,主观成分居多。确定命名者,通晓其命名结果,并对其进行问卷调查和访谈,此般形式或许能解决上述问题。本研究于前人研究基础上,对具体事物的命名方式进行研究,拟解决以下问题:第一,具体事物汉语命名的问卷调查如何设计?数据如何处理?第二,问卷调查的结果是什么?能获得哪些结论?

一、理论基础

(一)命名与语言形式化

命名是将命名者心智中的概念结构以某种或某几种方式进行调整,最终匹配以语言单位,其本质上等同于概念框架元素的语言(包括语言单位和言语单位)形式化,简介如下。

语言单位初始表征的概念提供了一个通往与该概念相关的百科知识网络的接入点,即概念能激活一个关于它的框架性的百科知识网络,“概念框架”指关于某个概念的框架性的百科知识网络,且它是一个有组织、有层级、有逻辑的概念系统。人类通过与客观世界的持续互动,形成了经验,经验被概念化,形成了概念,大量的概念结构化、系统化,最终形成了概念框架[4]90。

一个概念框架中存在众多元素,经过认知操作的加工,部分元素被凸显,其余元素被隐略,最终,被凸显的元素匹配对应的语言单位,该过程叫语言形式化。语言形式化一般可分为两个阶段,概念阶段和形式阶段。在概念阶段,经过认知操作的加工,语言生成者概念框架中的元素部分凸显,其余隐略;如有需要,还应基于语言的使用模型(语言构式),将凸显之元素进行排序,获得组合。在形式阶段,将排序好的概念组合匹配出对应的语言单位,最后,将概念投射于该语言单位,以表征整个概念框架。[3]

(二)命名方式

一般来说,命名方式有如下几种认知操作。

1. 转喻

转喻的运行机制为利用某事物或事件熟知的或易感知的部分来代指该事物或事件或其他部分,抑或用某事物或事件来代指其隶属部分,二者具有邻近性或相关性。根据转喻作用的对象,可将其划分为概念转喻和语言单位转喻。概念转喻已为众人所知,语言单位转喻则不然,其为一种认知操作,基于邻近性(包括语言单位层面、语音层面等),用语言单位的一部分来代指其整体或用一个语言单位来代指另一个语言单位,整个过程需要对语言单位所表征的概念进行充分考究[5]。格林童话《小红帽》中的主人公是一位喜欢戴小红帽的可爱小姑娘,格林为其命名“小红帽”,因于行为事件概念框架“主人公经常戴小红帽”中,于逻辑第一层级存在施事“主人公”,行为是“戴”,受事为“小红帽”,基于作者的主观注意,依靠框架,凸显受事“小红帽”,命名方式为以受事代施事,即转喻。

2. 隐喻

传统研究者普遍认为,隐喻是一种修辞手段,认知语言学家则更多地将其视为基于概念层面的一种认知操作或思维方式[6]。Lakoff[7]10指出,隐喻的运作机制为借用相对熟悉、具体的事物或事件去理解或说明相对陌生、抽象的事物或事件,且二者具有相似性。如,小明很懒,若凸显该属性,可称其为“猪”,方式为隐喻,即将关于“猪”的知识结构中的属性元素“懒”映射至“小明”,凸显关于后者的知识结构中与前者具有相似性的属性元素“懒”。

3. 整合

整合是对隐喻的发展,它主要用以建构隐喻不能建构出的“新创性”强的概念[8],特别是当命名的语用目的为反讽时,整合的作用尤为重要。如称呼一个很胖的人为“猴子”,输入空间1为“很胖的人”,输入空间2为“猴子”,两者在概念的知识元素上具有冲突,如“很胖的人”中存在元素“很胖”,“猴子”中具有元素“很瘦”,二者冲突。整合后,冲突之处被放大,获得整合空间“像猴子一样瘦且很胖的人”,同目标概念“很胖的人”进行比较,达到反讽效果。

4. 类推

类推首先需要对一组或一组以上的语言单位在形式结构、语音、语义、语用层面进行比较、对比,并归纳出一定的语言构式;然后基于该构式进行命名,如给白净、富有、美丽的女子命名,网民选择类推于“高富帅”,最终命名为“白富美”。

5. 直陈

直陈即直接陈述,其工作机制为将知识结构中欲表达的核心元素全部语言形式化,目的是为了让欲表达的内容或信息更直接、详实。如“小狗”就是直陈的结果,虽并非所有元素全部语言形式化,但类属元素和主要的属性元素全部语言形式化,且从汉语语感来看,表征了字面义的“小狗”就是一个直陈表达。

二、问卷的设计、发放与数据处理

(一)问卷的设计

问卷共七道题,受试者的回答具有多重命名可能的结果。第一、二题分别用以确认受试者性别和出生年代,为两个变量。前三道题型为选择题。第三题主要调查受试者给一台会咯咯叫、黑色外壳、质地坚硬、可以守门的小型机器人怎样命名,提供的命名选项有“咯咯”“小黑”“狗”“黑小硬”“机器人”“黑铁皮”“大白”“其他”。选择题的形式有助于文化程度较低、年纪较大的受试者明白命名的基础含义,且每一个选项都包含了一种不同的认知操作或命名方式。第四题至第七题皆为填空题,更能展现出受试者的命名方式。第四题为“请给一个光头、黑皮肤、喜爱爬树、长得很丑的王姓男子命名”,第五题为“请给一台油耗高、性能差、噪声大、尾气排放多的二手汽车命名”,第六题为“请给一个会打太极、很矮、皮肤黝黑的男子命名”,第七题为“请给一台非常廉价、信号差、长方形、黄色塑料外壳的手机命名”。

每一道题目都有能反映出不同认知操作的命名结果,如第四题,“猴子”是隐喻的作用结果,“光头”是转喻的作用结果,“黑猴”是隐喻+转喻作用的结果,“帅哥”是整合的作用结果,“光头王”是类推+转喻的作用结果,“男人”是直陈的作用结果。

(二)问卷的发放

问卷于2016年9月18日以电子版、纸质版的形式向笔者的亲朋好友发放。共发放问卷120份,实际回收120份,有效回收率为100%;共600道测试命名机制的题,剔除乱答或不答的题目,有效回答的题目数量为580题,有效回答率为96.7%。

(三)数据处理

本问卷共七道题,三道选择题,四道填空题,对前三道选择题进行选项的统计,获得总数和所占比例。后四道题所获的命名产物为语言单位,对其命名的方式进行定性分析,并对部分受试者进行访谈,以获取较客观、准确的命名方式。将命名方式加以统计,获得数量和比例。

访谈至关重要,如第六题(请给一个会打太极、很矮、皮肤黝黑的男子命名),有受试者填写的答案为“太极哥”,从思辨的纯理论角度考虑,其命名方式有两种——转喻,类推+转喻。凸显“会打太极”和“男子”,方式为转喻(两个元素代二者隶属的框架);行为事件概念框架“会打太极”中的行为是“打”,受事为“太极”,依靠框架,凸显“太极”,方式为转喻(受事代整个框架);“哥”“弟”“儿子”“爸爸”等皆隶属于事物概念框架“男子”,依靠框架,凸显“哥”,方式为转喻(框架内的一个元素代整个框架),即命名的方式为转喻,且为连续转喻。还有一种可能,命名者会使用类推,比如由网红“犀利哥”的命名,效仿至“会打太极的男子”,类推过程为“会打太极的男子”——“会打太极哥”,再用“太极”代“会打太极”。为了弄清楚受试者即命名者究竟采用了何种命名方式,我们对该受试者进行了访谈。她表示,之所以会命名为“哥”,是因为受到“犀利哥”的影响,欲模仿该语言构式,其语用目的是为了让表达更加有趣。访谈后可确认,该命名方式为类推+转喻。由此可知,只有通过确定命名者,并对其进行访谈,才能对模棱两可的语料获取准确的命名方式,这种方法能在一定程度上弥补思辨性理论语言学的缺陷。

三、问卷调查的结果及分析

(一)受试者的性别及年龄

在性别上,受试者男女比例基本平衡,男性人数比女性人数稍略多一些,男性70人,占总人数的58.3%,女性50人,占总人数的41.7%。在出生年代上,受试者为90后的97人,占总人数的80.8%;80后18人,占总人数的15%;70后3人,占总人数的2.5%;60后2人,占总人数的1.7%。

(二)受试者的命名方式统计结果及分析

受试者的命名方式共10种,使用这些方式的题目数量以及所占比例情况见表1。

由表1可知,转喻被使用的次数为350次,所占比例为60.3%,为所有命名方式之最;隐喻次之,数量为145次,所占比例为25.0%。二者显然是最常用的命名方式。转喻使用的次数最多,其原因可能如下:转喻较隐喻而言更简单,只需通晓于同一框架/知识结构/范畴中的某一个或某一些元素/成员间的关系或与该框架/知识结构/范畴的关系,并加以凸显,转喻即可产生;隐喻则在工作机制上复杂些许,需通晓一个框架/知识结构/范畴中的一个或多个元素/成员,接着还要找出另一与前者具备相似性的框架/知识结构/范畴,并将后者中具备相似性的元素/成员映射至前者,最后造成前者中具有相似性的元素/成员的凸显。显然,隐喻的工作机制复杂得多,这可能是转喻的使用次数多于隐喻的主要原因。

表1 受试者的命名方式统计结果

值得注意的是,类推的机制并不复杂,但使用的次数却不多,可能是因为受试者心智中储存的语言构式不是很丰富,难以进行类推。此外,大部分的类推皆伴随了转喻、隐喻,不再是单纯的类推,倘若加上掺杂了隐喻、转喻的类推,类推被使用的次数也不算少。

整合、类推+转喻、隐喻+转喻这些复杂的命名方式也较多被使用,说明受试者的认知操作水平并不低,能通过复杂的方式去给具体事物命名。这些复杂命名方式的使用,多会赋予命名的产物即语言单位较强的情感色彩,如第六题(“请给一个会打太极、很矮、皮肤黝黑的男子命名”),有人命名为“姚明”,通过访谈得知,受试者欲凸显属性“很矮”。此时,存在两种可能,以一个很矮的人的名字去语言形式化“很矮”,如“潘长江”,方式为隐喻,但受试者欲附加情感色彩“反讽”于语言单位,便使用了整合,将“姚明”中的“很高”和上述男子的属性“很矮”进行整合,造成冲突,属性“很矮”被强化凸显(凸显程度高于隐喻),成功附加了情感色彩“反讽”于语言单位。再看第七题(“请给一台非常廉价、信号差、长方形、黄色塑料外壳的手机命名”),有受试者给出“战斗鸡”这样的名称。通过访谈得知,受试者欲凸显上述事物中的属性“信号差”。存在两种可能,一是以“烂手机”“垃圾手机”等去概念化上述手机,方式为转喻,二是以“iPhone(苹果手机)”“战斗机(波导手机)”等去概念化,其方式为整合,受试者选择了后者,且选用“战斗机”作为概念化原料,概念化过程如下:波导手机曾标榜自己的产品为“战斗机”,故此处,“战斗机”被赋予了语义“性能好、信号强的手机”,随着广告影响力的持续加强,人们逐渐接受了这一后入语义。接着,将“战斗机”与上述手机表征的概念进行整合,形式上使用“战斗机”,概念上产生冲突——前者信号强、后者信号弱,上述手机的属性“信号差”被强化凸显,成功地附加情感色彩“反讽”于“战斗机”。又因“鸡”和“机”同音,皆隶属同一语音范畴,此处凸显“鸡”,方式为语言单位转喻,以语言单位“鸡”代“机”(同一范畴的一成员代另一成员),附加了情感色彩“标新立异”。最终,匹配以语言单位“战斗鸡”,命名方式为整合+转喻。

直陈的命名方式使用得非常少,只用了2次,所占比例为0.3%,说明受试者一般不直陈命名,而是偏好非直陈命名。直陈命名过程如下:某一受试者使用类属“机器人”去语言形式化“会咯咯叫、黑色外壳、质地坚硬、可以守门的小型机器人”。这种认知操作较简单,几乎没有附加情感色彩,未展现出命名者的语用目的,这是其被使用次数较少的可能原因之一。与直陈相对的认知操作程度最高的类推+隐喻+转喻也被使用得极少,如第六题,有人回答“老潘”,通过访谈得知,受试者欲凸显属性“很矮”,欲用身材矮小的潘长江作为概念化原料,方式为隐喻(将“潘长江”中的属性元素“很矮”映射至欲表达的概念,造成后者属性元素“很矮”的凸显),接着,再以姓“潘”代姓+名“潘长江”,方式为转喻,因汉语双音节化的需要,类推以“老王”“老李”“老曾”等,最后获得“老潘”。如此复杂的认知操作,出于认知经济性的考虑,人们不会将其视为常用的命名方式。

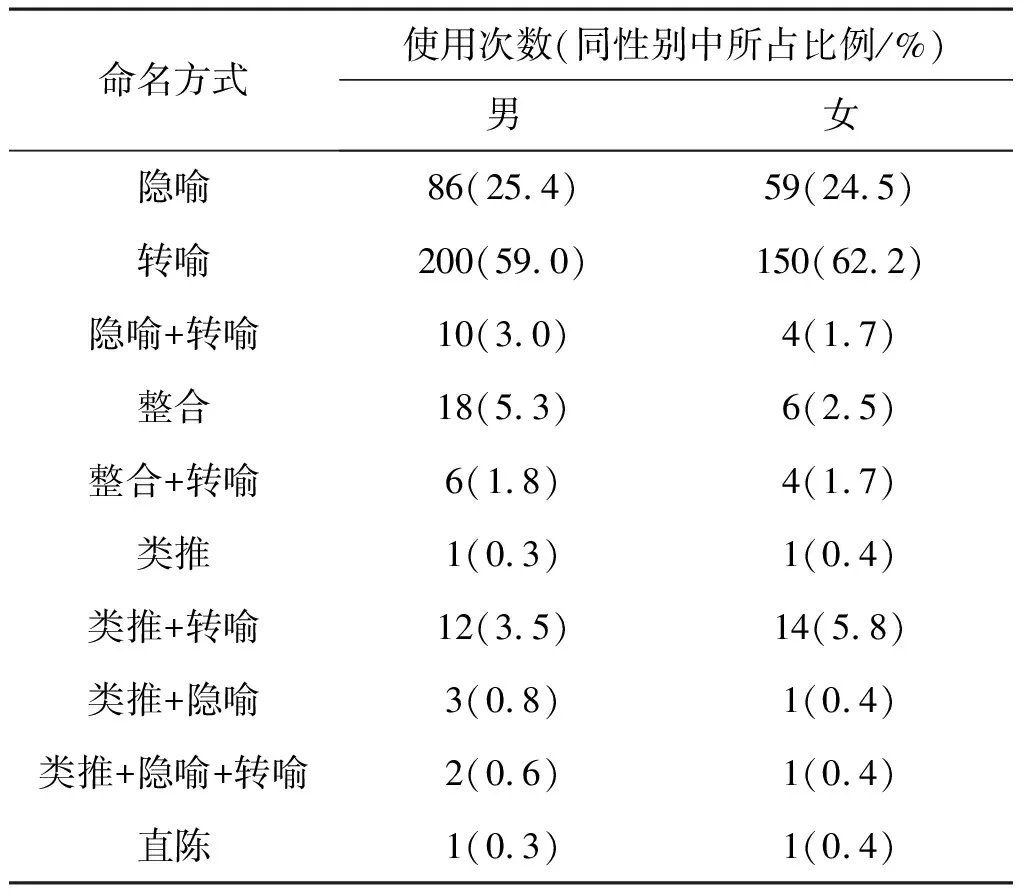

(三)不同性别受试者的命名方式统计结果

不同性别受试者的命名方式统计结果见表2。由表2可知,男女使用命名方式最多的为转喻,其次为隐喻,且二者占有绝对优势。由此可知,受试者命名时皆对隐喻与转喻存在巨大依赖,且对转喻的依赖大于隐喻。其原因如下:无论男或女,都对经济性有较强的追求,想要使用最少的认知努力达到较好的理解或表达效果,自然地,会更多地使用转喻、隐喻。由此可见,无论性别,人们表达时对转喻和隐喻都有着巨大的依赖。

表2 不同性别受试者的命名方式统计结果

值得注意的是,除了隐喻、转喻,人们使用最多的其他四种命名方式为隐喻+转喻、整合、整合+转喻、类推+转喻,在命名方式的选取喜好上,男女具备极度相近之处。

(四)不同年代受试者的命名方式统计结果

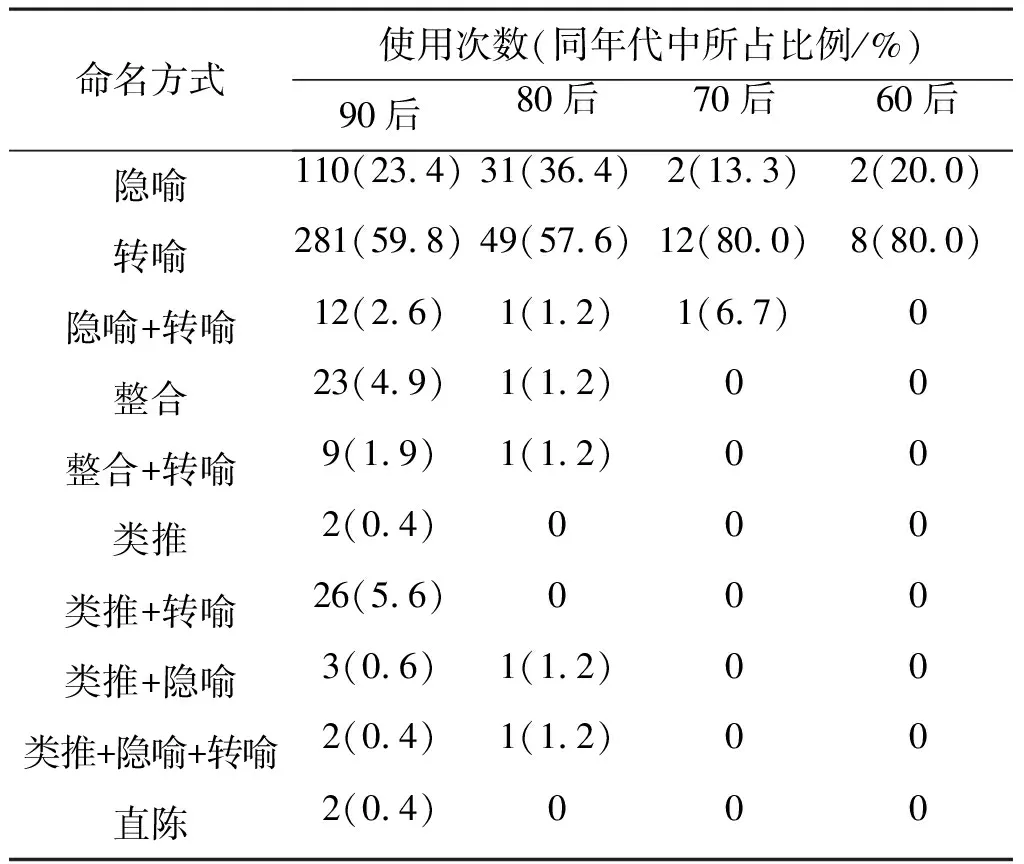

不同年代受试者的命名方式统计结果见表3。

表3 不同年代受试者的命名方式统计结果

因四种年代对应的受试者人数分布极其不均匀,90后人数最多,80后人数次之,70后、60后的人数过少,不能对四者的命名方式进行定量比较,但仍可看出,60后、70后的认知操作水平不低,有隐喻、转喻,也有隐喻+转喻,超出了之前的预测(直陈偏多,隐喻、转喻、整合少)。可能的原因在于:非直陈表达是人类的共性,不分年龄。

由表3可知,80后、90后的认知操作很丰富、复杂,这在我们的预测之内,因这两代人生于改革开放之后,享受着改革开放的成果,无论是物质抑或精神层面都得到了前所未有的提升,特别是精神层面,思维更活跃,认知操作更复杂。此外,对具体事物概念进行较复杂的认知处理必定基于命名者较复杂的语用目的,从命名的结果来看,这些语用目的折射在语言单位上表现为附加的情感色彩。

四、结语

本文对具体事物汉语命名方式进行了基于问卷调查的研究,结果发现:思辨性的纯理论语言学对具体事物命名研究存在可完善之处,以访谈为重要环节的问卷调查恰能弥补这一点;受试者的命名方式共10种;受试者一般不直陈命名,而偏好非直陈命名;无论命名者的性别为何、年龄多少,具体事物的汉语命名方式皆丰富、复杂,多为隐喻和转喻,且相较之下,转喻更多;命名时,多数具体事物仅一个或一些属性被凸显,而非给出的全部属性;经历了较复杂命名方式的语言单位,多被赋予了较强烈的情感色彩。遗憾的是,本次未在英汉命名对比上做文章,这是下一步的研究计划。