微灌技术全球专利申请及重点技术分析

孙龙飞,张芸芸,张大海,曲 丹,范建会

(国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心,天津 300304)

节水灌溉是我国重大战略举措,在中央和地方一系列政策的激励下,中国节水灌溉产学研水平不断提升[1]。微灌是通过管道系统将水运送到灌溉地段,利用安装在末级管道上的灌水器,将作物所需的水以小流量,均匀地直接输送到作物根部附近土壤的一种灌水技术,与传统的地面灌相比,微灌是以较小的流量湿润作物根部区域的部分土壤,属于局部灌溉[2]。

在微灌技术之中,渗灌技术出现得最早,随后出现了滴灌、涌泉灌。我国微灌技术起步于1974年,国内有关科研单位与大专高校等先后开展了对滴灌理论技术和设备的研究,建立了微灌标准体系,其微灌系统由水源工程、首部控制枢纽、输配水管网、灌水器4部分组成[3]。世界微灌技术的发展趋势中,不同作物的不同增产和节水效果是各国研究的重点,传统灌溉与微灌的水分生产效率是研究热点。目前微灌设备处于领先地位的仍然是以色列和美国,世界著名的微灌设备大公司已经形成技术成熟、质量可靠的系列产品,我国微灌设备企业主要分布在华中、华北、新疆等地,形成了灌水器、输水管材、净化装置和控制装置等5大类产品[4]。

本文从专利的角度对微灌技术发展的整体情况进行分析,并对其重要分支技术滴灌的发展情况和发展路线进行了研究,为我国微灌技术产业化及专利布局提供参考和支撑。

1 技术分解

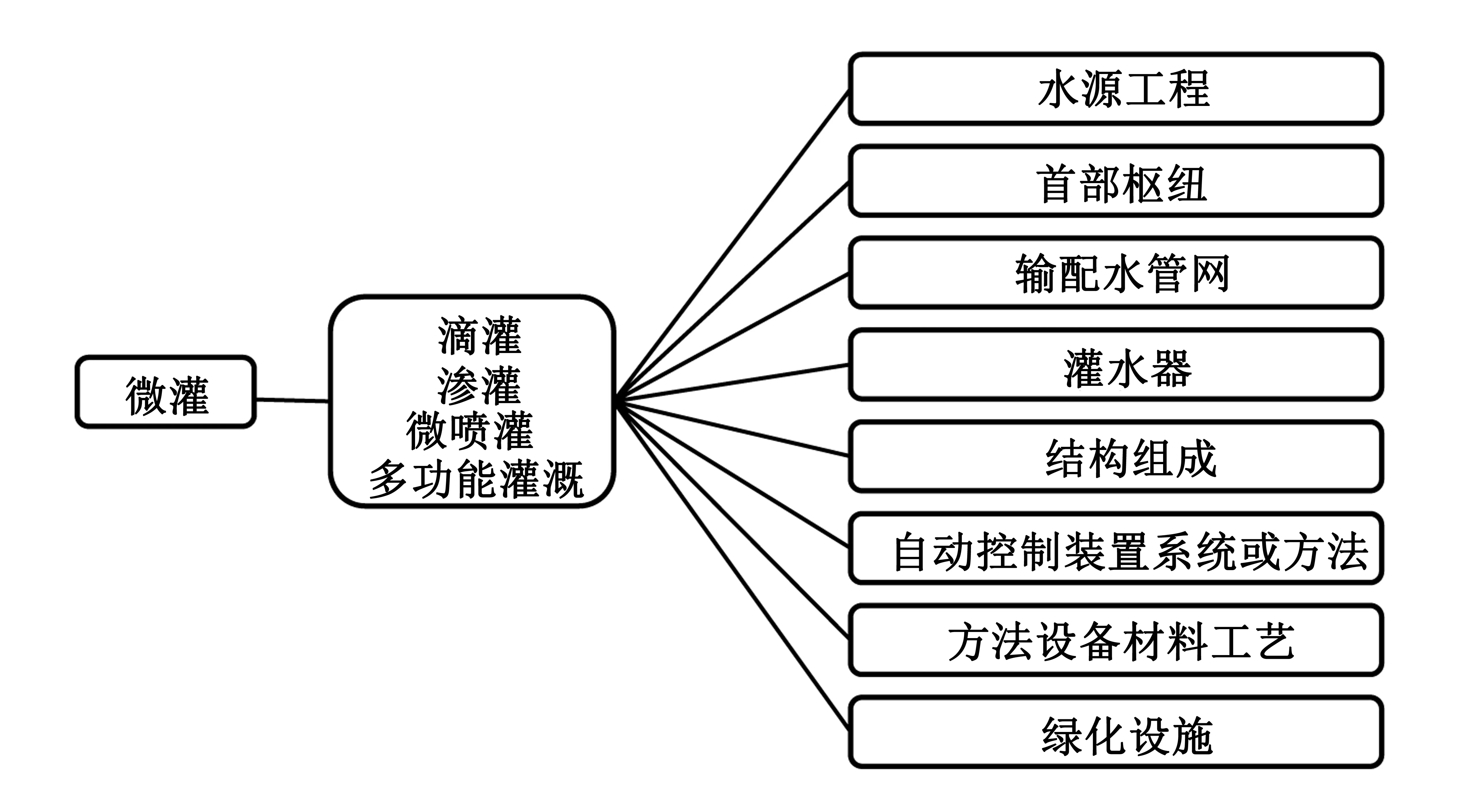

技术分解是专利分析中的一项基础而重要的工作,通过查阅文献和企业调研,确定微灌技术的一级和二级技术分支,见图1。

图1 微灌技术分解

2 数据采集

采用德温特公司开发的DWPI数据库以及中国专利文献数据库CNABS,检索起止时间为1994年1月1日至2015年5月1日,检索范围为全球。针对研究领域确定IPC分类号:A01G25/02、A01G25/06、A01G25/00、A01G29/00、A01C23/00、B05B。结合微灌的技术细节,确定中文关键词:滴、渗灌、地下、渗管、渗水、渗孔、渗带、膜、灌、涌、雾灌、微灌、微喷,相应地,采用英文关键词:drip,drop,trickle,emit,hose,tape,capillary,infiltrate,seep,weep,filtrate,percolat,ooze,perforate,porous,fountain,bubble,membrane,layer,drizzle,type,mist,fog,sprinkle,spray,jet,nozzle,inject,dispense,distribute,mini,micro,tiny,ground,soil。在检索的过程中,利用上述确定的分类号和关键词进行检索,并去除了可能存在的噪音,确定了最终的检索式。由于发明专利通常自申请日起满18个月才能公开,PCT申请自申请日起30个月甚至更长时间才能进入国家阶段,因此,统计样本中并未完全包括2015年5月1日之前递交的所有专利申请,2014、2015两年的专利数据仅供参考。

3 全球微灌专利申请分析

3.1 全球申请量发展趋势

微灌技术自20世纪中期成型以后,其技术经过50多年的发展,已经成为一种技术比较成熟的灌溉方式。但是随着人们对微灌技术节水、高效、结构优化等方面不断提出更高的要求,各主要企业仍然不断加大研发力度,微灌技术仍然不断向前发展。

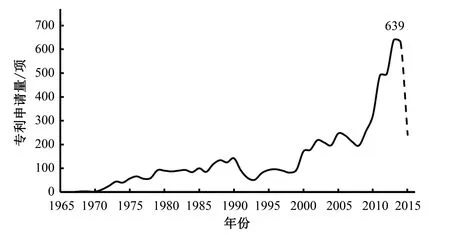

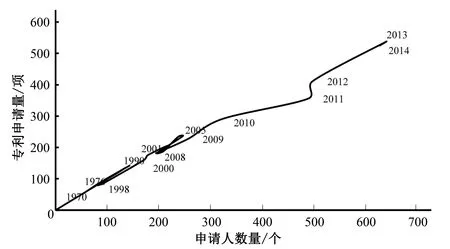

从图2的全球申请量发展趋势和图3的技术生命周期图可以看出,微灌技术虽然技术已经日趋成熟,但随着新的发展机遇的不断出现,在其技术生命周期中还是出现了多个活跃期,1965年之后,其主要可以划分为以下几个阶段:

图2 全球申请量趋势图

图3 技术生命周期图

(1)萌芽期(1970年之前)。这一时期,每年全球专利数量只有几项,且这些专利集中于美国和欧洲。此时微灌技术处于技术摸索阶段,并且技术起源于欧美。这个时期的专利涉及的一级分支有滴灌、渗灌、微喷灌、其他微灌方式和多功能灌溉,对微灌技术的分类已经基本成型。其中,对于滴灌技术主要针对输配水管网和灌水器进行研究,例如,1969年美国的BLASS申请的USRE29546E等;对于渗灌技术主要针对装置、方法、设备、材料、工艺和输配水管网进行研究,例如,1968年英国的(ICIL)'MPERIAL CHEMICAL INDUSTR申请的GB1290847A等;对于微喷灌技术主要针对首部枢纽进行研究,例如,1965年德国的VLEL申请的DE1782704B2等;对于其他微灌方式主要针对首部枢纽和灌水器进行研究;对于多功能灌溉主要针对结构组成进行研究,例如,1968年前苏联的LEKA申请的SU516375A1等。

(2)平稳增长期(1971-1992年)。这一时期的专利申请量平稳增长,这是由于微灌技术经过此前几十年的发展,技术日趋成熟,20世纪七八十年代,世界各主要发达国家的经济陷入滞胀危机,固定资产投资放缓,使得大企业的研发热度降低,其研发主要结合于生产过程中进行,因而,微灌市场呈现平稳态势。且由于微灌技术的相对成熟,使得各企业不得不加大研发力度,以期开拓市场,提高市场竞争力,因而这一时期,虽然申请量增长量不大,但事实上却是力量的积累和不断地探索过程。在20世纪90年代左右,微灌技术迎来一次技术上的革新并逐渐成形,且已经广泛分布于欧、美、前苏联等技术发达地区。

(3)第一次快速增长期(1993-2008年)。随着经济的恢复和新兴市场的快速活跃和发展,不断有新的申请人进入微灌的研发领域,使得申请人数量在这个时期持续增长,市场进入活跃期。从1993年到2005年,由于计算机控制技术、新的加工设备和方法的快速发展,各大型企业围绕采用新的控制和调节技术,提高微灌连续自动调节、优化输配水管网等方面展开研发,申请了大量相关专利。而2005年之后,技术研发逐渐趋于平稳,出现了申请人数量和申请量持续下滑的态势,技术和市场趋于降温。这也与2008年出现的全球金融危机打击了新兴市场的经济发展不无关系,但申请量的减少并未影响申请人进入这一领域的研发,微灌技术整体仍然处于上升时期。

(4)第二次快速增长期(2009年至今)。2009年以后,随着全球经济一体化进程,很多发展中国家经济快速发展,城市化进程不断推进,对水资源的节约利用引起广泛关注,在这一时期,微灌技术也迎来了新的发展机遇期。全球更多国家投入更多的资金和人力进行研究,而且专利保护意识在全球都有了显著的提高,使得全球的专利申请量快速增长。另外其他相关领域,例如加工制造、新型材料、控制技术等的突破性进展,也使得微灌技术不断取得技术上的新突破。在主要技术强国和企业重点研究前沿技术的同时,很多后起的相关领域企业或科研院所也在不断探索微灌技术,从而将微灌技术的专利申请量推到了一个新的高度。

3.2 主要申请人的申请量

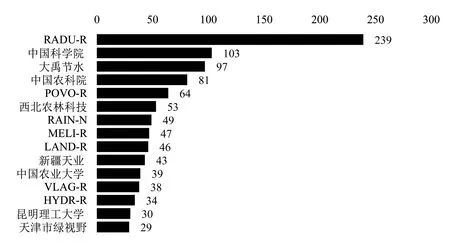

从图4的全球主要申请人的申请量来看,其主要有以下3个特点。

图4 主要申请人专利申请量

(1)申请量较大的申请人中,国外申请人占比较大,但排名第2-4的申请人全部为国内申请人,体现出国内对于微灌领域较密切的关注度和较高的研究热情,同时也申请了大量专利,专利布局意识较强。

(2)排名第一的RADU-R申请量远远多于排名第二的中国科学院申请量,说明RADU-R占领了大部分关键技术领域,专利布局最广泛,体现出国内技术发展相比于国外仍然有较大的进步空间。

(3)申请量较大的国内申请人中,科研院所占比较大,体现了国内大学和研究机构对微灌领域研究的极大兴趣,上述院所在国家资助下积极投入,进行了大量的专利申请;而申请量较大的国内企业占比很小,体现出国内企业在微灌领域的专利保护意识不强,企业整体参与度不高,因此微灌技术还处于科学研究为主的阶段,尚未实现产业化。

3.3 全球申请的国家分布情况分析

从图5的微灌技术的全球专利申请分布来看,其主要有以下两个特点:

图5 全球专利申请国家分布图

(1)主要是技术研发力量较强、节能环保可持续发展意识较强的国家申请量较大。例如,中国、美国、俄罗斯、欧洲、日本的申请量较大,充分体现出这些国和地区对水资源的节约理念。

(2)新兴市场国家拥有较大申请量。新兴市场国家的经济发展,特别是可持续的发展路线,有效地扩大了微灌技术的市场份额,使得各市场主体为了抢占市场,在竞争中保持优势地位,加大了专利申请布局的力度。中国微灌技术的申请量排在第一位(不包括中国香港、澳门和台湾地区),甚至达到了微灌技术发明国美国的申请量的4倍。

总之,微灌技术的专利布局集中于微灌的技术强国和近年来微灌市场规模快速增大的中国等国家和地区,显示出微灌产业与经济发展的密不可分的关系。

3.4 全球申请量的地区分布情况趋势分析

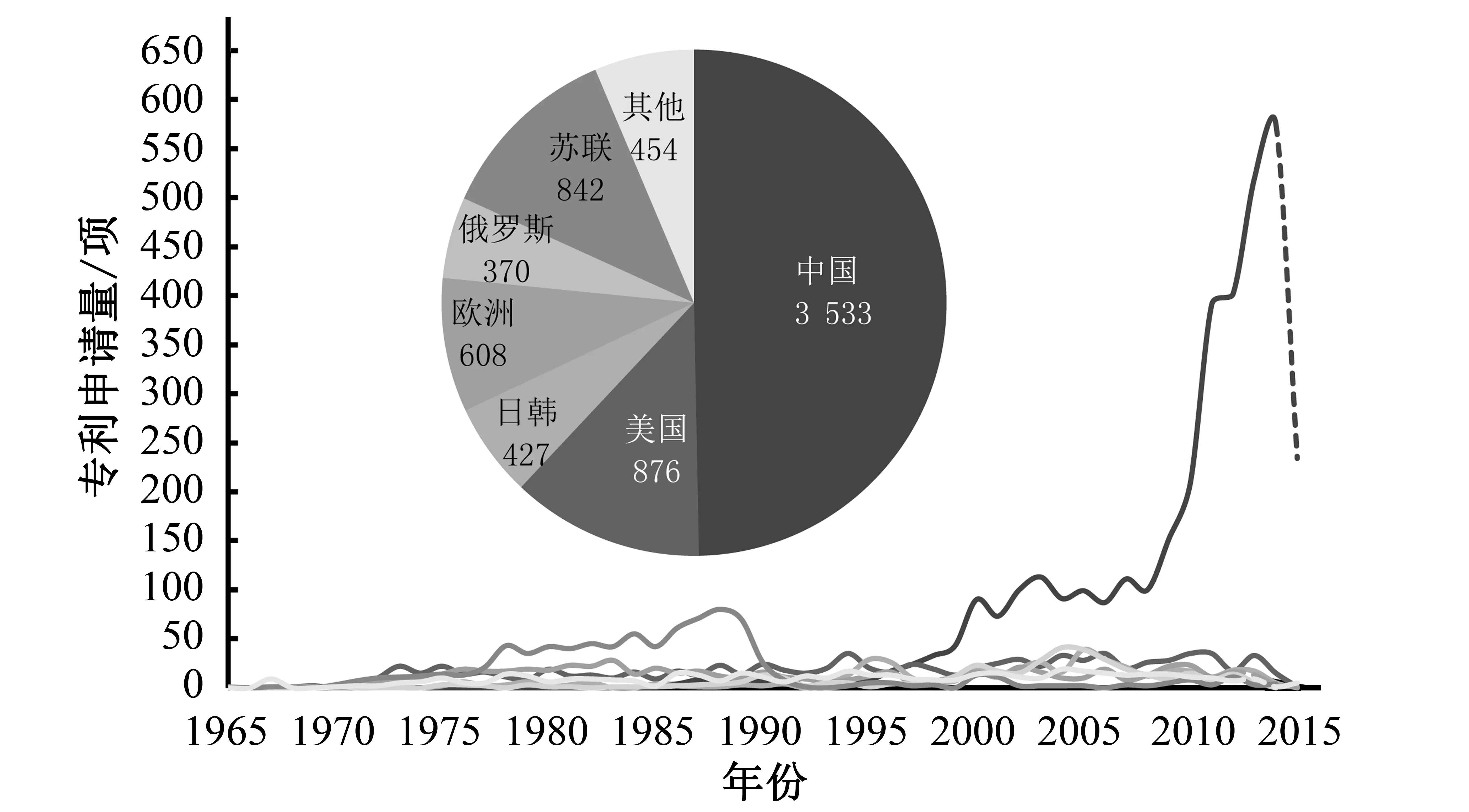

图6展示的中国(包括中国香港、澳门和台湾地区)、美国、欧洲、日韩、俄罗斯、苏联、其他地区的申请量地区分布的变化趋势,饼图中反映的是整体的申请量分布情况,其颜色与申请量地区分布构成变化趋势图的曲线颜色一致。从整体申请量来看,中国在微灌技术领域处于领先地位,苏联申请量与美国相当,俄罗斯、日韩、欧洲申请量占比不高,技术领先优势减弱,中国快速发展,在很短的时间内已经成为微灌技术领域的专利大国。

图6 全球申请量地区分布构成及趋势图

从申请量地区分布的变化趋势上可以看出,中国的申请量在一定时期的平稳发展后开始快速发展的状态,这与全球专利申请量呈现出相同的态势,苏联的申请量经过一定时期的快速发展后迅速减少,这与苏联1991年的解体有直接关联,其他国家和地区的申请量平稳较平稳。

1965-1977年,微灌技术的专利申请量是美国最多、欧洲居于第二位的状态,显示了微灌技术萌芽时期,技术优势掌握在欧美等国家手中。

1977-1989年,苏联专利申请量快速提高,跃居第一位,其大型国有企业敏锐地把握到技术发展的趋势,树立了其在微灌领域的技术优势,促进了微灌技术的快速发展。

1990-1996年,其他国家和地区的申请量都在一个较平稳的范围内波动,中国经济稳步增长,更多的中国企业开始探索微灌技术领域,申请量逐渐增多,超过欧洲、日韩、俄罗斯等其他国家和地区的申请量,基本与美国的申请量持平。

1997-1998年,欧洲、俄罗斯、日韩等国家和地区的专利申请量都出现下滑,美国的申请量也于1997年开始出现下滑,而中国企业自身也提高了自身的专利保护意识,加强了与跨国企业的技术竞争,开始重视专利申请和保护,从而使得中国的专利申请量呈现出持续增长,超过美国,跃居第一位。

1999年至今,中国由于经济持续快速发展,申请量井喷式增长,申请量远远超出世界上其他国家和地区的申请量。这显示出近年来,中国微灌技术和市场以及市场主体呈现出了蓬勃发展的态势。

3.5 专利申请技术流向分析

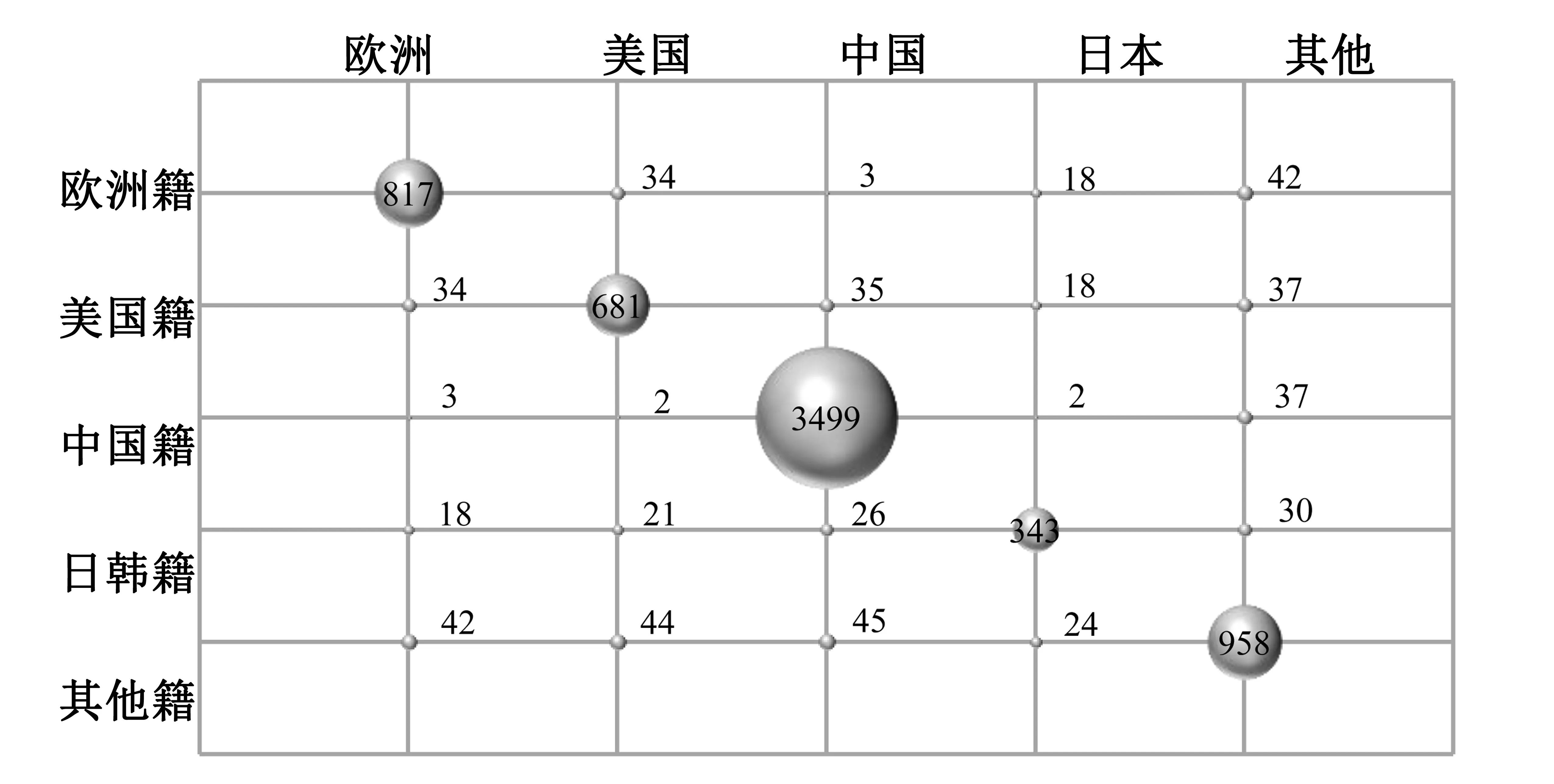

图7展示出的是专利申请的流向图,其示出了由欧洲籍、美国籍、中国籍、日韩籍、其他籍申请人所申请的专利布局的国家和地区,从中可以发现专利申请人对所进行专利布局地区的市场和技术竞争的重视程度。从专利申请的技术流向来看,其呈现出以下3个特点。

图7 专利申请流向图

(1)各个国家和地区的专利申请向外进行专利布局的专利在其专利申请总量中占比均非常小,大部分局限于在国内进行布局。

(2)美国、日韩和其他地区向外的专利布局侧重于欧洲,显示了市场主体更加注重于欧洲市场,在专利布局上也主要考虑保护欧洲市场的需要。

(3)中国对外申请专利非常少,中国微灌技术的专利申请量近年来快速增长,但中国企业还基本只停留在开发国内市场的层次,没有与国外大型企业在其他地区展开竞争的可能,因而对外申请专利的需求较低,且技术研发力量和专利布局战略也比较薄弱,因而还处于技术研发的上升期,需要进一步提高自身研发实力和竞争思维。

4 重点技术分析

滴灌是目前世界上最先进的节水灌溉方式之一,滴灌具有节水、节肥、省工等诸多优点。目前在我国西北内陆、东北四省、两广地区等均已有大规模应用。而随着我国水资源短缺形势的不断加剧,滴灌在我国的推广面积将越来越大,有着广泛的应用前景。与此同时,近年来,随着我国农业农村改革的不断深入,我国农业生产条件有了新的变化。面对我国农业出现的新形势,探讨如何进一步合理发展滴灌技术,为促进我国节水农业的发展提供一定的技术支撑,具有重要意义。

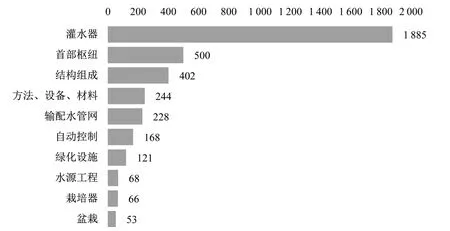

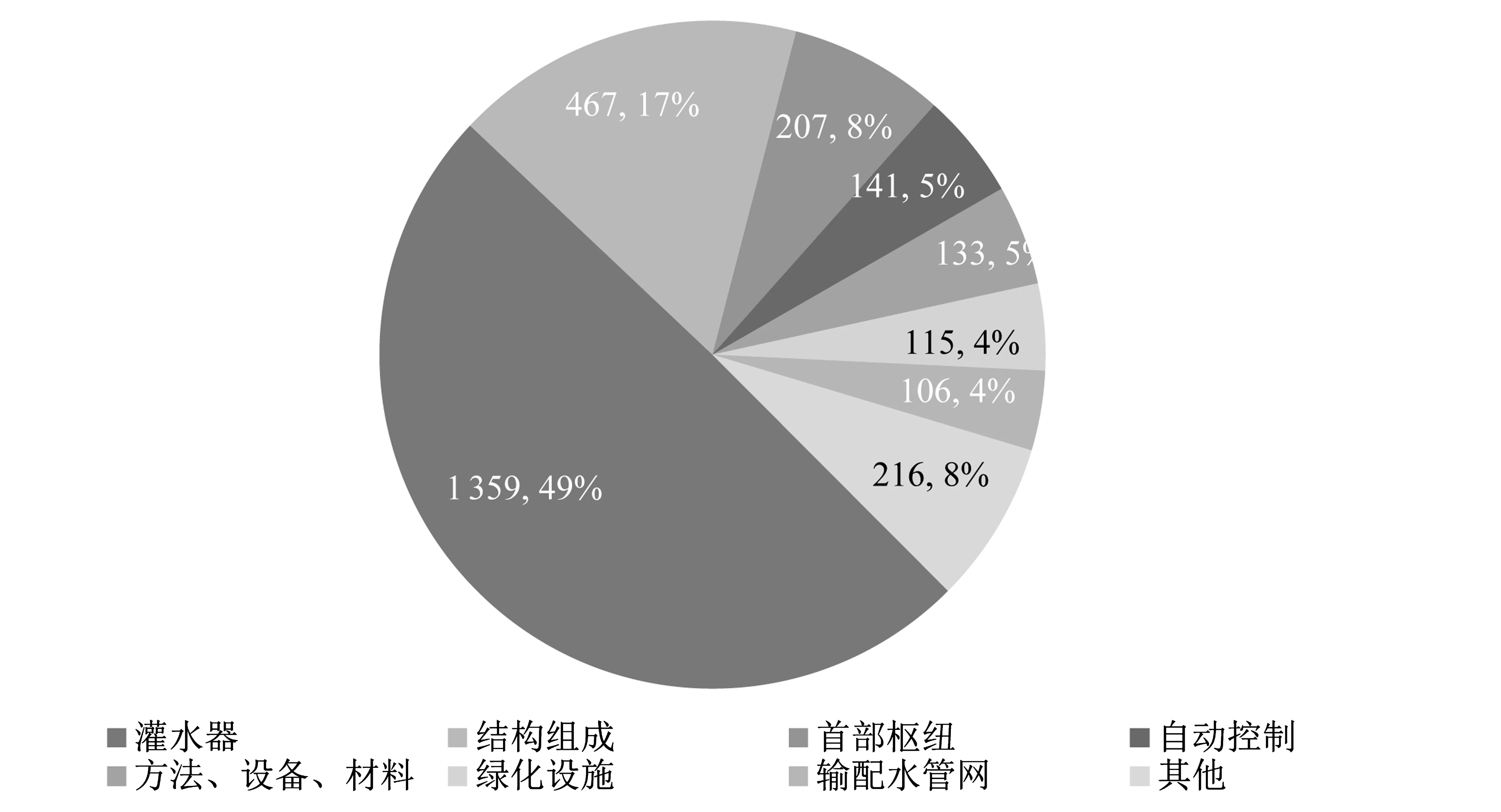

图8示出了滴灌技术下各技术主题的申请量,从图8可知,滴灌领域的研究方向主要涉及以下几个方面:灌水器、首次枢纽、结构组成、方法设备材料工艺、输配水管网、自动控制、绿化设施、水源工程、栽培器和盆栽等。其中,灌水器、首部枢纽、结构组成是本领域的重点技术,占据了该技术领域的大部分申请,其中对灌水器的申请数量最多并达到了约1 900 件。此外,关于滴灌的设备、方法、材料工艺,以及滴灌自动控制方面也占有相当的比重,属于目前的研究热点。可见,滴灌领域的核心在于灌水器,其在整个滴灌领域申请量的50%,灌水器技术决定了滴灌技术的整体水平,是研发的重点方向。

图8 滴灌技术下各技术主题的申请量

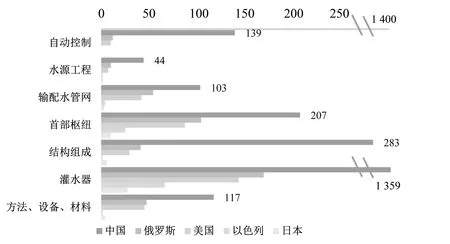

图9显示了滴灌技术下各技术主题全球地区分布。如图9所示,从全球地域分布来看,中国在各技术分支的申请量都位居首位,俄罗斯、美国、以色列紧随其后。其中,中国在一些非常规的领域也进行了相应的研发,例如栽培器、盆栽和绿化设施等,而国外在这3个领域却几乎没有申请量,这一方面体现了中国与西方国家之间的文化差异,同时也说明该领域尚处于起步阶段,中国企业可以重点关注这些领域,并在这些领域产品的生产地、销售地提前进行专利布局,为“走出去”做好知识产权方面的准备。

图9 滴灌技术下各技术主题全球地区分布

图10显示了中国专利申请中,滴灌技术领域各技术主题的占比情况,从图10可以看出,与全球专利该领域的技术主题占比类似,中国专利申请中,灌水器、结构组成和首部枢纽各占据了大部分的申请比例,灌水器仍然是中国申请人主要的研发重点,自动控制、滴灌方法、滴灌材料和输配水管网也具有相应的比较,其他技术主题则占比较少。

图10 中国专利申请中滴灌技术领域各技术主题的占比情况

5 结 论

本文从专利申请出发,分析了全球微灌技术发展的现状和趋势,并对其中滴灌技术发展情况和技术发展路线进行研究。通过对比国内外专利申请的数量和技术分支,发现我国的微灌专利申请还存在申请量分散、对外申请量少等问题,导致我国虽然已是专利申请大国,但并非是专利技术强国。未来,我国微灌专利申请量仍将保持一段时期内的高速增长,我国企业要在竞争中突出重围,就要不断寻求技术突破,提高专利申请质量,比如加强与大公司的技术合作,重视专利权的保护和维持,开发拥有更多自主知识产权的产品来提高竞争力,通过对技术的引进吸收以及和对专利的交叉许可,吸收国外大型跨国公司研发技术和专利的基础上,从技术上进而从产品上实现微灌技术的本土化和国产化,对于我国微灌企业打破国外大型跨国公司的技术优势地位,提高市场竞争力至关重要。此外,抗堵、环保、智能控制与技术集成等仍是国际微灌界研究和关注的重点,因此,我国微灌领域研究团队应致力于从水力学角度研究生物堵塞、化学堵塞、物理堵塞的原因,提出抗堵塞性灌水器设计原理和方法,从结构、新材料、新工艺技术等方面研究,开发具有高抗堵塞性的灌水器,逐渐解决微灌系统的堵塞问题。