工业产业结构演进与贸易结构变化的内生动态影响机制

陈福中 樊亚宾 孙东升

摘要:以二十国集团成员国为例,采用面板向量自回归模型实证分析工业产业结构演进与贸易结构变化的内生动态影响机制。研究发现,G20各成员国工业产业结构演进与出口商品贸易结构变化内生关系显著,进口商品贸易结构变化对工业产业结构演进的作用明显;工业产业结构与贸易结构的内生影响效应持续时间较长且逐步减弱;出口和进口商品贸易结构变化受到外部因素干扰较多,而工业产业结构演进所受外部因素干扰较少。具有较大贸易逆差的国家(或地区)应正确认识贸易结构与贸易赤字之间的关系,重视进口对优化工业产业结构演进的促进作用,同时考虑工业产业和贸易结构调整政策的长期效应,从而更好地推动工业产业结构演进以及贸易结构的合理转型。

关键词:产业结构演进;贸易结构变化;内生影响机制;二十国集团(G20);面板向量自回归模型

中图分类号:F121.3;F752.6 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2019)04-0077-10

随着对外开放步伐的持续推进,国际贸易对中国等发展中国家产业结构调整和升级的重要作用愈加凸显。蔡海亚和徐盈之(2017)的研究发现,贸易开放在加速工业行业部门转型升级的同时,可进一步推进产业结构升级[1]。然而,近年来全球贸易环境日益严峻,国家间的正常贸易活动受到严重影响,可能会进一步制约产业结构演进。实际上,早在2009年的二十国集团(G20)峰会上,以美国和欧盟等为首的西方国家(或地区)就提出了“全球经济再平衡”的议题,要求以中国和俄罗斯等为代表的贸易顺差国减少出口并扩大进口。随着贸易保护主义的抬头,国际贸易和经济环境进一步恶化。进入2017年,以美国为主导,在全球范围内拉开了“贸易战”的序幕。继宣布退出跨太平洋伙伴关系协定TPP之后,美国又于2018年3月要求重新谈判商定北美自由贸易协定NAFTA条款,释放出对加拿大和墨西哥的“贸易战”信号;2018年5月,美国宣布对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铁和铝分别征收25%和10%的关税,同时相关国家也采取了对美国出口产品加征关税的应对手段;尽管美国和欧盟在2018年7月表示愿意消除关税和贸易壁垒,但前景仍未趋于乐观。特别是在2018年8月底,美国总统再次做出退出WTO的威胁,并不满足于欧盟免除美国汽车关税的提议;9月10日,美国与欧盟的贸易谈判以无任何进展的结果而告终。

2017年8月以来,美国先后对中国的技术和知识产权以及钢铝产品发起“301调查”和“232调查”;2018年6月,美国宣布对中国的500亿美元和2 000亿美元商品分别征收25%和10%的关税,中国被迫采取了相应的反制措施。2018年9月18日,美国驻华使馆发布“总统声明”,称美国将从该月24日起对大约2 000亿美元的中国进口商品征收额外关税,生效后的关税税率为10%,从2019年1月1日起,关税将增至25%。针对美国的贸易摩擦,中国商务部也于9月21日发表谈话,称将不得不对美国进行同步反制。受到美国世界范围内“贸易战”的影响,国际贸易和经济环境正在发生深刻而复杂的变化。在此形势下,各经济体的经济增长乃至产业结构演进模式都发生了根本性变化。研究表明,以中国为例,出口对经济增长的促进效应在减弱,进口对产业结构调整的推动作用在进一步增强,出口导向型增长模式难以为继(谷克鉴和陈福中,2016)[2]。

正是在这样的背景下,笔者通过构建产业结构演进与贸易结构变化的面板向量自回归模型,实证分析二者之间的内生动态影响机制。为了使研究结论更具有一般性,笔者选取了全球最大的20个经济体——二十国集团(G20)为研究对象。根据郭凯明等(2017)的研究,国际贸易对第一和第二产业的产业结构演进影响较大[3];同时考虑到G20成员国中工业部门贸易产品所占比重较大等因素,本文将重点讨论工业产业结构演进与贸易结构变化的内生作用机制。

一、文献综述

对于特定国家(或地区)而言,产业结构演进对经济增长的影响尤为重要,两者具有明显的同步内生性(王勇,2018)[4]。在开放经济视角下,产业结构演进首先对国家(或地区)间贸易结构产生作用,再进一步作用于其他各国经济。贸易结构与产业结构的关系,可以表述为贸易结构是产业结构在空间范畴上的延伸(袁欣,2010)[5]。一个国家出口产品的种类及数量取决于该国生产的产品种类和数量在满足国内市场消费需求后的剩余;而该国国内进口产品的种类和数量也同样取决于国内市场上相应产品的供给缺口。产业结构可综合反映一国所拥有的要素禀赋以及对应要素的利用方式,而贸易结构则可以通过进口与出口建立起“映射”关系(袁欣,2010)。李准晔(2005)将中国分为八大区域,分析与东亚经济體间的贸易决定因素,其中特别强调了中国产业结构相对高级的东部地区存在较为独立的有别于其他地区的贸易结构[6]。产业结构演进以及调整引发贸易结构的变化,从而会改变贸易的规模以及流动的方向。

产业结构演进与贸易结构变化之间的相互关系常取决于生产要素结构差异以及对应的要素丰裕(Factor Abundance)程度,因此不同产业部门产业结构演进与贸易结构变化之间的关系往往表现出较为明显的差异。以中国为例,研究表明贸易结构与产业结构存在较高相关性;特别地,劳动密集型行业的产业结构与贸易结构存在负相关关系,而资本密集型行业则为正相关关系(李磊,2000)[7]。劳动密集型部门的产业结构演进与贸易结构变化之间的交互影响,通常可通过劳动力要素的投入,以及对应的产出和农产品的进出口贸易结构反映出来。程国强(2004)分析了以农业部门为代表的劳动密集型产业部门产出增长和结构变化的相互影响,研究结果表明,中国农产品的出口贸易可以提高生产部门竞争水平,增强国际市场竞争力,对于促进相关产业部门的产业结构调整具有重要作用[8]。此外,帅传敏(2009)的研究也指出了要素结构差异,是影响经济增长和产业结构调整变化的重要原因之一[9]。相对于劳动密集型部门出口对于产业结构演进的影响,资本密集型部门的作用主要体现在发展中国家(或地区)通过进口以实现技术的“溢出效应(Spillover Effects)”或“扩散效应(Diffusion Effects)”等提升相应产业部门的产出,改变原有产业结构(Kokko,1994[10];Xu,2000[11]等);而发达国家(或地区)则可通过参与国际分工,提高国际市场竞争力,并可通过产业转移等方式,降低成本,从而对本国(或地区)的产业结构带来一定影响(Hall和Jones,1999)[12]。事实上,由于产业结构调整的时间滞后性,贸易结构变迁推动产业结构演进的先导效应仅在长期有显著反映,而对应的短期效应则不明显(李荣林和姜茜,2010)[13]。反过来看,产业结构演进对贸易结构变化的作用则反映为对国际市场上产品的供给以及国内市场对进口商品的需求,产业结构的不合理常引致贸易结构失衡变动,从而导致国家间的经济失衡(刘兵权和彭菲娅,2008)[14]。除了特定产业结构演进与贸易结构相互关系的差异外,两者之间的交互影响过程还表现出动态性的特点,但鲜有文献对这一问题进行深入讨论。

产业结构演进受到贸易结构变化的推动,同时也为贸易结构变化创造了前提,两者之间呈现出明显的内生影响关系。根据Vernon(1966)的观点,工业较为发达的国家将会选择产业结构演进,以使得产业部门的供给符合国内和国际市场的需求,而国际分工的参与和相关产品的提供会带动已有产业结构发生要素偏向性变动,如由资源密集型向劳动密集型或者由劳动密集型向资源密集型变动等[15]。而战略性贸易政策的观点也同样认为,产业结构的演进应符合贸易结构变化的需要,为了扩大出口,一国政府可以经由各种贸易补贴手段以推动国内战略性产业的成长和发展,并提高相关产业产品的国际市场竞争力(Krugman,1986)[16]。然而,对于适当的贸易结构以促进产业发展和经济增长,Mazumdar(1996)认为,贸易结构变化对产业结构演进的拉动效应只有当进口中资本密集型产品占有相对比重,而主要出口劳动密集型消费品的时候才能得以实现[17]。这实际上是战略性贸易政策理论在保护本国产业,进而调整贸易结构方面的应用实践。在贸易结构变化的推动下,原有的产业结构沿着有利于提高出口国商品国际市场竞争力的路径推进。而这种产品的国际市场竞争力,可以从产品的成本、质量以及技术含量等方面进行衡量(Leamer,1994)[18]。按照李嘉图比较优势理论的观点,产业结构演进实际上改变了原有国际贸易中交换双方的各种生产要素组合的投入产出效率,更多产业部门和产品种类的参与,以及产业内贸易的发生,都会使已有的贸易结构发生改变(Menon和Dixon,1997)[19]。此外,薛继亮(2018)的研究也发现,对外贸易可以加速产业结构演进步伐,进一步优化资源配置[20];特别是对于发展中国家而言,国际贸易更是可以改善产业结构僵化的局面(杜曙光等,2015)[21]。上述文献表明,产业结构演进与贸易结构变化之间的内生影响关系较为明显,已有研究多集中于从结构化模型的角度讨论单一方向的作用机制。其局限在于,一方面可能存在内生性而使模型估计结果存在较大偏误;另一方面也忽视了系统性考察两者内生影响机制的丰富政策内涵。

关于产业结构与贸易结构的相互作用及关系的研究,已有文献较少,且尚停留在静态或比较静态的层面。姜茜和李荣林(2010)的研究表明,贸易结构变化与产业结构演进具有高度相关性;资本密集型产业部门之间的贸易结构与产业结构交叉效应明显,而资源密集型产业部门二者的相关性较弱;经由国际贸易活动的渠道,包括劳动力和资本等生产要素跨国跨产业部门的流动,内外部需求结构的变化成为贸易结构变化及产业结构演进交互作用的主要动力之一[22]。而孙晓华和王钧(2013)对于贸易结构变化是否带动了产业结构演进采用半对数模型并结合结构效应的观点进行了考察,发现尽管贸易结构变化对产业结构演进的作用存在时滞,但其正向促进效应是显著的;同时,对于特定的产品部门,如工业制成品贸易结构上升,其对于产业结构的演进效果也是异常明显的,可起到调整第一产业结构比重,提升第二产业结构比重的作用。已有文献的局限在于,缺乏内生影响机制的动态维度讨论,使得所得到的结论更多的是对现在或过去情形的解释,对于深入挖掘进一步的政策内涵缺乏足够的借鉴意义。

二、模型设定、数据与检验

(一)计量模型设定

在计量实证分析中,向量自回归(Vector Auto-Regression,VAR)模型常被应用于解决一些非结构的或很难找到相关经济理论进行分析解释的经济问题,这类经济系统中的代理变量之间可能存在某种交互关系,但是这种关系很难以结构化的形式表达出来(Lütkepohl,2005)。本文对于工业产业结构演进和贸易结构变化内生动态作用关系的验证正是置身于这样的一种研究语境中。对于现实的经济系统,产业结构与贸易结构之间的关系可表述为:产业结构演进决定了对外贸易的产品结构,而贸易结构变化又会对产业结构演进形成反馈作用。根据袁欣(2010)的观点,产业结构是本体(即原像),而贸易结构是“产业结构所反映的影像”。出口贸易是国内对特定产品需求的拓展,而进口贸易则是国内产业发展不足的表现。作为影响国际贸易的重要产业部门之一,工业产业结构演进会推动贸易结构的转变,而贸易结构的变化在反映经济体内外部市场需求改变的同时,也会反作用于特定产业的结构。笔者所关注的工业产业结构演进与贸易结构变化数据为G20成员国的面板数据。笔者尝试构建面板数据向量自回歸模型(Panel Data Vector Auto-Regressive Model,PVAR),分析验证工业产业结构演进与贸易结构变化的内生动态作用关系。

由于传统的VAR模型中包含有内生变量的滞后项,在求解过程中对于样本数据序列的长度,即观察值的个数就有较高要求,而一般的宏观经济变量很难满足这一条件。随着面板数据的广泛应用,特别是截面个体N的增加,即使在时间T很小但N较大的情况下,也可以得到足够的观察值。正是基于这样的考虑,Holtz-Eakin与Newey等(1988)将VAR模型的应用引入到面板数据的实证分析中[23]。而Arellano和Bover(1995)等对于动态面板数据的求解方法的发展与推广,也使得VAR在面板数据领域的应用逐步走向成熟[24]。在本文所构建工业产业结构演进与贸易结构变化的PVAR模型中,通过考察工业产业结构演进与贸易结构变化对应代理变量之间可能存在的计量统计关系,来分析二者的交互作用机制。因此,本文将采用工业产业结构与贸易结构的变化率,以准确反映工业产业结构演进与贸易结构变化在PVAR模型中的内生动态影响机制。假定模型系统的内生变量(endvar)为N×1维向量,内生变量的个数为N,那么参照Love和Zicchino(2006)的PVAR模型设置为[25]:

由于数据的局限,无法对更细的商品贸易结构中所涉及到的具体产品贸易结构进行分析。因此,根据前文对贸易结构的界定,笔者采用商品贸易和服务贸易的构成反映总体的贸易结构情况。对于贸易结构的测算,本文借鉴Kali和Méndez等(2007)的做法,采用贸易额与GDP相比,进而可求得一个对应的比重[26]。同时,由于商品贸易结构和服务贸易结构共同反映了贸易结构的总体情况,对于特定国家的这两个变量存在严重的共线性。另外,由于商品贸易在国家(或地区)的对外贸易中占有绝对的比重,故本文将商品贸易结构变化代理变量纳入到PVAR模型中,即分别包括出口商品贸易结构变化率(dcom_expt)和进口商品贸易结构变化率(dcom_impt)。因此,笔者构建分析工业产业结构演进与贸易结构变化的PVAR模型,以分析并验证二者之间的内生动态影响机制,即:

(二)数据来源与统计描述

本文以G20成员国①为研究对象,实证分析并验证工业产业结構演进与贸易结构变化的内生动态影响机制。样本涉及到工业产业结构数据,以及商品进出口贸易结构数据。其中工业产业结构数据来源于世界宏观经济研究(World Macroeconomics Research,WMR)数据库,而商品进出口贸易结构数据搜集整理于PWT(Penn World Table)数据库。WMR数据库包括全世界214个国家(或地区)1970—2016年的主要宏观经济变量数据。该数据库相应的宏观经济变量数据均搜集整理于联合国统计数据库UN data。其中,对于各产业占GDP贡献率的相关数据,WMR数据库进行了如下细分,即包括农业、工业、制造业、建筑业、国内贸易业、交通运输业和服务业等7个产业的数据。本文所采用的工业产业结构变化率数据主要由工业增加值所占GDP比重计算而来。PWT数据库是由联合国国际比较计划(International Comparison Program,ICP)发起,并委托宾西法利亚州立大学生产、收入和价格国际比较中心(Center for International Comparisons of Production,Income and Prices)建立的世界范围的反映经济总量增长和发展的跨国分析标准数据库。截至2018年8月,PWT数据库已更新至版本9.0,包括1950—2014年世界182个国家的相关经济总量数据。由于数据的局限,G20成员国中俄罗斯的数据仅能追溯到1990年,且需要计算产业结构演进率和贸易结构变化率,因此本文研究的样本区间为1991—2014年。

对工业GDP贡献率进行前向一阶差分处理,即为工业产业结构演进率(dindva)。而贸易结构则分别用出口和进口商品占GDP的比重表示。分别向前取一阶差分,则得到出口商品贸易结构变化率(dcom_expt)和进口商品贸易结构变化率(dcom_impt)。对各变量进行描述性统计,结果见表1。

(三)面板数据序列平稳性及残差协整检验

为避免代理变量序列不平稳对估计结果的影响,采用共同单位根检验(Common Unit Root Test),个体单位根检验(Individual Unit Root Test)和Hadri检验等方法对纳入模型的各变量序列进行检验。同样,由于所选取的代理变量均为反映G20各成员国经济活动的代理变量,因此可认为代理变量序列进入单位根检验方程时应考虑截距项,亦即存在截面“个体效应”(Individual Effect);并且同时受样本区间所限,无法简单根据各变量序列变化情形做出是否存在截面“个体线性趋势”(Individual Linear Trend)的判定,因此在对样本数据变量序列进行单位根检验时对存在和不存在个体线性趋势两种情形同时予以考虑。结果显示,各代理变量序列LLC检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher-ADF检验和Fisher-PP检验都拒绝存在单位根的零假设;尽管Hadri单位根检验结果认为,模型变量可能存在单位根。然而,结合前面5种单位根检验方法的分析结果,基本可认为纳入到PVAR模型中的各代理变量满足I(1)过程条件。②

在对纳入分析框架各变量进行单位根检验的基础上,为确保模型估计结果的正确性和稳健性,进一步对各代理变量是否存在协整关系进行检验(Lütkepohl,2000)[27]。对包括工业产业结构演进率、出口商品贸易结构变化率和进口商品贸易结构变化率所构成的面板数据向量自回归模型(PVAR)进行残差协整检验,主要采用Pedroni组内(Within Dimension)和组间(Between Dimension)检验,以及Kao检验等检验方法(Kao,1999)[28]。

面板数据残差协整检验的结果显示,Pedroni检验的组内和组间rho-统计量,PP-统计量和ADF-统计量在三种情形,亦即无个体效应和个体线性趋势、仅有个体效应以及同时存在个体效应和线性趋势情况下,均在1%显著性水平上拒绝各代理变量不存在协整关系的零假设(见表3)。同时,Pedroni(1999)对其提出的七个统计量检验效果进行评价时认为,组间和组内ADF-统计量检验效果最佳,而v-统计量和rho-统计量则相对较弱[29]。表3结果显示,仅组内v-统计量不显著,即接受协整检验零假设。根据Kao检验[28]的结果,模型各代理变量在仅存在个体效应时,协整关系显著成立。沿用Pedroni对于各检验统计量检验效用的结论,可判定模型各变量存在协整关系。

(四)滞后阶数设定及PVAR稳定性检验

在构建PVAR模型之前,需要确定模型系统的滞后长度阶数。在适当放宽滞后长度阶数的选择范围之后,可通过初步构建包含所有内生变量的PVAR模型,根据模型估计结果针对相应的判断准则确定滞后长度阶数。PVAR模型滞后长度判断的规则,主要有Akaike信息准则(Akaike′s Information Criterion,AIC)、Baysian信息准则(Baysian Information Criterion,BIC)及Hannan和Quinn信息准则(Hannan and Quinn Information Criterion,HQIC)三种。对于上述三个判断准则,连玉君(2009)进行了相应改进,删除了判断准则中与内生变量个数的对应项之后,使得滞后长度阶数的选择更加精确[30]。笔者借鉴了连玉君(2009)的检验方法,对工业产业结构演进与贸易结构变化的PVAR模型进行初步估计,并进行滞后长度阶数检验(见表4)。为防止滞后阶数选择太短,而形成对模型正确滞后长度阶数的误判,在初始时建模是预设的,模型滞后长度阶数为5,即lag=5。观察PVAR模型的三个信息准则统计量,可发现滞后长度阶数应确定为lag=3。

在确定了模型的滞后长度阶数之后,在正式建模之前还需对模型稳定性(Stability)进行判断。判断的依据是检验伴随矩阵(Companion Matrix)根的模(Modulus)是否小于1。若对应根的模小于1,则说明所构建PVAR模型是稳定的;反之,则说明所构建PVAR模型不稳定,需要重新进行设定。观察工业产业结构演进与贸易结构变化的PVAR模型,可发现所有根都在单位圆内,对应根的模均小于1(见图1)。因此,本文所构建模型在滞后长度阶数lag=3时,可以进行稳定求解,模型设定正确。

三、模型检验与实证分析

(一)工业产业结构演进与贸易结构变化PVAR模型估计

以1991—2014年G20成员国为例,笔者构建面板数据向量自回归模型(PVAR)实证分析工业产业结构演进与进出口贸易结构变化的内生动态影响机制。在对模型滞后长度阶数和稳定性进行判定和检验的基础上,本文接着将采用广义矩(Generalized Method of Moments,GMM)方法进行估计(见表5)。估计结果显示,首先,以工业产业结构演进率为因变量的PVAR模型系统方程,进口商品贸易结构变化率的一阶滞后项系数显著;工业产业结构演进率的二阶滞后项系数显著(见表5)。其次,以出口商品贸易结构变化率为因变量的方程,出口商品贸易结构变化率和进口商品贸易结构变化率的一阶滞后项对应系数显著;工业产业结构演进率的一阶和二阶滞后项对应系数也较为显著。最后,以进口商品贸易结构变化率为因变量的方程,出口商品贸易结构变化率和进口商品贸易结构变化率的一阶滞后项系数显著;工业产业结构演进率的一阶、二阶和三阶滞后项系数均显著。

(二)工业产业结构演进与贸易结构变化的格兰杰因果关系检验

在对G20成员国工业产业结构演进与出口和进口商品贸易结构构建的PVAR模型进行估计的基础上,本文通过格兰杰因果关系检验(Granger Causality Test)分析产业结构演进与贸易结构变化的交互作用机制(见表6)。

格兰杰检验结果显示,工业产业结构演进与出口商品贸易结构变化之间互为格兰杰因果关系;出口商品贸易结构变化和进口商品贸易结构变化之间互为格兰杰因果关系;进口商品贸易结构变化是工业产业结构演进的格兰杰原因,尽管工业产业结构演进不是进口商品贸易结构变化的显著格兰杰原因,但二者之间总体格兰杰因果关系仍显著成立。因此,本文可得到工业产业结构演进与贸易结构变化的交互作用机制模型(见图2)。出口和进口作为国际贸易的两个重要方面,两者之间存在较为明显的内生性作用;从二战以后多数G20成员国经济发展的历程来看,产业结构的演进与出口商品贸易结构之间的同步内生影响一直非常显著。此外,谷克鉴和陈福中(2016)的研究也表明,随着经济的不断发展,以中国为例的多数发展中国家,出口对产业结构演进的影响在减弱,进口的促进效应在增强。这在一定程度上也为本文得到进口商品贸易结构变化对工业产业结构演进作用显著而反向影响不明显的结论提供了证据支持。

(三)工业产业结构演进作用于贸易结构变化的冲击效应分析

本文采用PVAR模型中所提供的脉冲响应函数(Impulse Response Function,IRF),并结合应用蒙特卡洛(Monte-Carlo)模拟方法,实证分析G20各成员国工业产业结构演进与贸易结构变化交互冲击效应的大小及持续时期,从而对两者之间的内生动态影响机制进行深入讨论。模拟过程中,为便于分析,对PVAR模型设定脉冲响应的计算时期步数(steps)为10,模拟的重复次数为500。

脉冲响应函数IRF的蒙特卡洛模拟结果表明(见图3),对于工业产业结构演进作用于贸易结构变化的脉冲响应函数模型,工业产业结构演进对出口商品结构变化单位标准信息在初始期(第0期)存在负向作用(-0.03%),随后表现出正负波动的趋势,并最终在第7期时趋近于0;而其对进口商品结构变化的影响,在初始期最明显(-0.14%),之后作用效应由负面转变为正面,再转变为负面,并同样在第6期时消失。同时,出口商品贸易结构变化对工业产业结构演进单位标准差信息的作用在第2期时达到负向最大,之后逐步减小并持续到第9期时消失;其对进口商品贸易结构变化单位标准差信息的作用在第1期时最大,达到-0.83%,其后在第3期出现波动,并在第7期基本消失。进口商品贸易结构变化对工业产业结构演进单位标准差信息的作用在第2期时达到负向最大(-0.33%),之后逐步由负转正并持续到第8期;其对出口商品贸易结构变化单位标准差信息的作用在第2期时达到负向最大,且为-0.20%,之后持续到第7期趋向于0。综上所述,工业产业结构演进与贸易结构变化的内生影响效应在发生作用的初期较明显,且能持续较长时期。

(四)工业产业结构演进作用于贸易结构变化的扰动因素作用分析

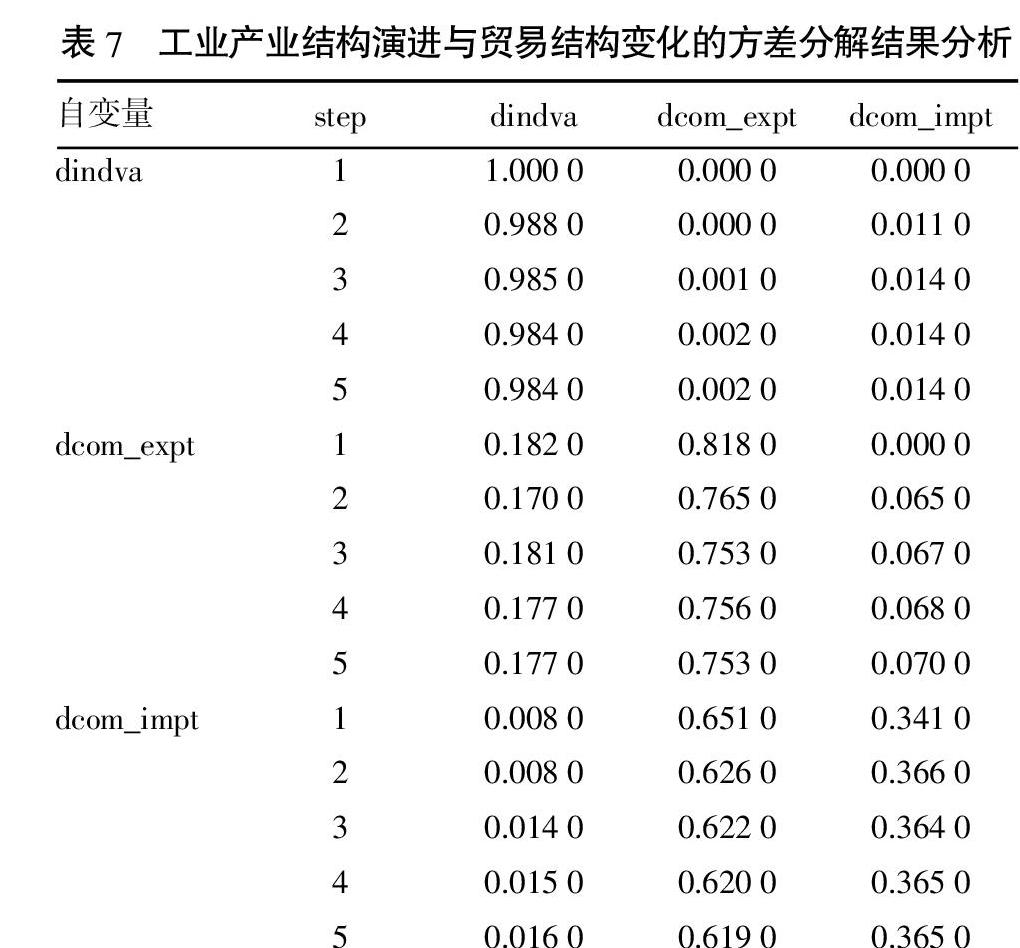

前文已就G20成员国工业产业结构演进与贸易结构的内生作用效应和持续时期进行了分析,接下来本文将对模型系统预测误差方差(Forecast Error Variance,FEV)进行分解,考察将不可观测的扰动因素纳入到模型中之后,G20成员国工业产业结构演进作用于贸易结构变化的效应大小。为对系统误差方差进行充分分解,进而准确分析模型系统方程组各内生变量信息的解释力度,設定计算期数为10(见表7)。

根据G20成员国工业产业结构演进与贸易结构变化的预测误差方差分解模型的计算结果,估计过程中所产生的误差可由工业产业结构演进、出口和进口商品贸易结构变化自身信息进行解释部分较大,分别占98.40%,75.30%和36.50%。同时,工业产业结构演进在以出口和进口商品贸易结构变化分别为因变量的方程中,对估计误差方差的解释力分别为0.2%和1.4%。此外,出口和进口商品贸易结构变化在以工业产业结构演进为因变量的方程中,对估计误差方差的解释力分别为17.70%和1.60%;它们在分别以对方为因变量的方程中,对估计误差方差的解释力分别为61.90%和7.00%。由此可见,工业产业结构演进与贸易结构变化的内生影响较少受外部因素干扰,而出口和进口商品贸易结构之间的内生作用则受其他因素的作用较多。

四、结论与政策建议

以二十国集团(G20)成员国为例,笔者采用面板向量自回归模型实证分析了工业产业结构演进与贸易结构变化的内生动态影响机制,并在面板数据序列平稳性及残差协整检验的基础上,对PVAR模型的滞后阶数以及稳定性进行了判定。进一步地,笔者讨论了工业产业结构演进与贸易结构变化之间内生关系的存在性、影响效应持续的时期以及是否受到外部因素的影响等。研究发现,G20成员国工业产业结构演进与出口商品贸易结构变化的内生关系显著,进口商品贸易结构变化对工业产业结构演进的作用明显;尽管工业产业结构演进对进口商品贸易结构变化影响不显著,但二者之间的总体内生关系仍存在。工业产业结构与贸易结构的内生影响效应在产生作用之初较为明显且持续时间较长。与出口和进口商品贸易结构二者相比,工业产业结构演进与贸易结构变化的内生影响效应较少受外部因素干扰。

随着国际贸易与经济环境的日益恶化,为了进一步缓解贸易摩擦和争端,不论是发展中国家还是发达国家都面临着调整产业结构进而推动贸易结构转型的历史性任务。因此,对于G20成员国如何推动工业产业结构演进以及贸易结构的合理转型,可以从如下方面进行战略性思考。第一,具有较大贸易逆差的国家(或地区)应正确认识贸易结构与贸易赤字之间的关系,以推动工业产业结构演进来提升出口规模水平。研究發现,工业产业结构演进与出口商品贸易结构之间具有非常强的内生性关系,出口的增加在一定程度上可以通过调整产业结构来实现,从而在根本上改善贸易赤字水平。然而,以美国等为代表的发达国家(或地区)通过施加关税和贸易壁垒等措施来减少进口,从而减少贸易赤字的做法尚停留在增加出口并减少进口的数字层面,是极为不可取的。第二,重视进口对优化产业结构演进的促进作用,进而通过调整进口商品贸易结构(并非是单纯的少进口)来调整国际贸易收支平衡。实证结果表明,进口商品贸易结构会显著作用于产业结构演进。这说明,随着全球经济一体化和国际贸易的发展,传统的出口导向型增长模式已不再广泛适用,进口对于产业结构乃至整体经济结构的优化调整作用已经在逐步凸显。特别是像中国这样长期保持贸易顺差的发展中国家,依靠劳动和资源密集型产品出口带动经济增长已难以为继;应充分重视进口的重要推动作用,通过调整进口商品贸易结构实现产业结构的优化升级,从而缓解当前所面临的日益加剧的贸易摩擦和争端。第三,制定工业产业结构和贸易结构调整政策时,应考虑相关措施的短期和长期效应。研究结论表明,工业产业结构演进与贸易结构变化的内生影响效应,会持续较长时期。因此,相关贸易和产业结构调整政策可能在短期内达到预计的目的,但长期内却更有可能背道而驰。这也说明,以美国等为代表的国家(或地区)频繁采用关税和贸易壁垒手段限制进口的措施,所带来的最终结果可能并不能达到缓解贸易逆差的目的,因为相应政策手段对贸易和产业结构的影响效应在长期内才可能得以显现。

注释:

①本研究中所指二十国集团,即由八国集团(G8)成员国,包括美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大和俄罗斯;作为一个实体的欧盟、澳大利亚和南非;具有广泛代表性的发展中国家,包括中国、阿根廷、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、沙特阿拉伯;以及发达国家韩国和土耳其构成,即简称G20(Group Twenty)。为了尽可能多地将欧盟成员国样本纳入进来且保证较长的研究区间,本研究主要考虑“欧盟十五国”所包含的国家。由于有的国家既是G20成员,又是“欧盟十五国”成员,因此所得到的样本国家共包括30个国家,即阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、印度、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、葡萄牙、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、西班牙、瑞典、土耳其、英国和美国。

②如果一个时间序列不平稳,但经过一次差分后变平稳,则称原序列是一阶单整的,记为I(1)。

参考文献:

[1]蔡海亚,徐盈之.贸易开放是否影响了中国产业结构升级?[J].数量经济技术经济研究,2017(10):3-22.

[2]谷克鉴,陈福中.净出口的非线性增长贡献[J].经济研究,2016(11):13-27.

[3]郭凯明,杭静,颜色.中国改革开放以来产业结构转型的影响因素[J].经济研究,2017(3):32-46.

[4]王勇.产业动态、国际贸易与经济增长[J].经济学(季刊),2018,17(2):753-780.

[5]袁欣.中国对外贸易结构域产业结构:“镜像”与“原像”的背离[J].经济学家,2010(6):67-73.

[6]李准晔.中国各地区对外贸易的决定因素分析[J].经济研究,2005(8):116-127.

[7]李磊.中国出口结构与产业结构的实证分析[J].财贸经济,2000(5):59-62.

[8]程国强.中国农产品出口:增长,结构与贡献[J].管理世界,2005(11):85-96.

[9]帅传敏.基于引力模型的中美农业贸易潜力分析[J].中国农村经济,2009(7):48-58.

[10]Kokko A.Technology,market characteristics,and spillovers[J].Journal of Development Economics,1994,43(2):279-293.

[11]Xu B.Multinational enterprises,technology diffusion,and host country productivity growth[J].Journal of Development Economics,2000,62(2):477-493.

[12]Hall R E ,C I Jones. Why do some countries produce so much more output per worker than others?[J].The Quarterly Journal of Economics,1999,114(1):83-116.

[13]李荣林,姜茜.进出口贸易结构对产业结构的影响分析——基于产品技术附加值的研究[J].经济与管理研究,2010(4):3-12.

[14]刘兵权,彭菲娅.超额外汇储备、贸易结构与产业结构升级[J].国际贸易问题,2008(7):94-101.

[15]Vernon R.International investment and international trade in the product cycle[J].Quarterly Journal of Economics,1966,41(5):191-207.

[16]Krugman P R. Strategic trade policy and the new international economics[M].Cambridge,MA:MIT press,1986.

[17]Mazumdar J.Do static gains from trade lead to medium-run growth?[J].Journal of Political Economy,1996,104(6):1328-37.

[18]Leamer E E,J Levinsohn.International Trade Theory:The Evidence[R].NBER Working Paper No.4940,1994.

[19]Menon J, P B. Dixon.Intra-industry versus inter-industry trade:relevance for adjustment costs[J].Review of World Economics,1997,133(1):164-169.

[20]薛繼亮.产业升级、贸易结构和就业市场配置研究[J].中国人口科学,2018(2):50-63.

[21]杜曙光,李亚男,刘刚.开放条件下的“杨格定理”与产业间协调发展——关于统筹产业结构调整与对外开放一个动态分析模型[J].河北经贸大学学报,2015,36(5):81-87.

[22]姜茜,李荣林.我国对外贸易结构与产业结构的相关性分析[J].经济问题,2010(5):19-23.

[23]Holtz-Eakin D,W Newey,H S Rosen.Estimating vector autoregressions with panel data[J].Econometrica:Journal of the Econometric Society,1988:1371-1395.

[24]Arellano M,O Bover.Another look at the instrumental variable estimation of error-components models[J].Journal of Econometrics,1995,68(1):29-51.

[25]Love I, L Zicchino.Financial development and dynamic investment behavior:Evidence from panel VAR[J].The Quarterly Review of Economics and Finance,2006,46(2):190-210.

[26]Kali R, F Méndez,J Reyes.Trade structure and economic growth[J].The Journal of International Trade & Economic Development,2007,16(2):245-269.

[27]Saikkonen P, H Lutkepohl.Testing for the Cointegration Rank of a VAR Process with Structural Shifts[J].Journal of Business & Economic Statistics,2000,18:451-464.

[28]Kao C. Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data[J].Journal of Econometrics,1999,90:1-44.

[29]Pedroni P. Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors[J].Oxford Bulletin of Economics and Statistics,1999(61):653-670.

[30]连玉君.中国上市公司投资效率研究[M].北京:经济管理出版社,2009.

责任编辑:艾 岚

Abstract:Taking Group Twenty countries for example, this paper used panel Vector Auto-regression model to empirically analyze the endogenous and dynamic impact system between the secondary industrial structure evolution and trade structure change. The results indicated that the endogenous relationships between the secondary industrial structure evolution and trade structure change of export commodity were significant. In addition, there was significant influence from trade structure change of import commodity on the secondary industrial structure evolution. The endogenous impact effects between the secondary industrial structure and trade structure decreased over a long time. Meanwhile, trade structure change of export and import commodity were interrupted by more external factors, but on the contrary, the interruption factors for the secondary industrial structure were few. These countries or regions having a large trade deficit should correctly understand the relationship between the trade structure and trade deficits, attaches great importance to the import of optimization of industrial structure evolution, and consider the long-term effects of the industrial and trade structure adjustment policy, to better promote industrial structure evolution and the reasonable transformation of trade structure.

Keywords: industrial structure evolution, trade structure change, endogenous impact mechanism, Group Twenty (G20), panel vector auto-regression model