西南地方砚拾零

汪海

久居重庆,致力于西南地方砚的收集与整理。本文所列举的几种地方砚,是我从十多年来收藏的百余方西南地方砚中挑选的。选择这些砚种有三个侧重点:一是有铭文可确认其产地砚种的,或者没铭文、但有一定量的积累、被藏界普遍认定的砚种。二是多选择民国及以前的老砚。三是历史上曾为地方名砚、在地方有一定规模与影响、而今日已不再为世人熟知的小砚种。因故四川苴却砚不在选择之列。

这些砚都不是名砚,我也不是砚学专家,将这些砚收集起来分类展现给大家,以期与藏友分享,为同好提供资料信息,同时也求得到方家教正。

一、重庆石柱金音石砚

作为“巴渝三大名砚”之一的金音石砚,其砚石产于重庆市石柱土家族自治县的凤凰乡砚台湾。石色墨黑,细润如玉,石质坚如金刚,敲击时铿锵有声,如金石入耳,故名金音石或金云音石。成砚,发墨细腻,不损毫,贮墨数日不涸。

金音石砚又有“太保金音砚”之称。明末,石柱出了个传奇女将军秦良玉。在大明王朝风雨飘摇之际,两次率家乡子弟兵“白杆兵”进京勤王,抗清卫国。还多次剿平地方叛乱,逆战反王,保境安民。一生转战南北,功勋卓著。崇祯皇帝曾亲自召见秦良玉,并赋诗四首,表彰其功绩。大明王朝灭亡后,秦良玉死不降清,七十三岁被南明隆武帝封“太子太保”“忠贞候”,赐“太子太保总镇关防”金印。石柱人引为自豪,故常在金音石砚上镌刻“太子太保总镇关防金印”纹饰,或在砚上题刻“太保金音石”等字样。

相传金音石砚的历史最早可追溯到唐代。但明代以前,金音石砚并没见典籍文献记载。

到明代,金音砚因传奇女将军而名扬天下。相传秦良玉有随身二宝:武有白杆枪,文有金音砚。清代石柱同知陈汝秋,偶得秦良玉旧砚,心喜若狂,作《题秦夫人砚歌》曰:“将军万人敌,弓马杂翰墨。上马杀贼,下马草檄。……家传尺砚数百秋,廉角峭厉光黝黝,湿云沉隐涵幂雳,苍龙横沼喷清湫。”只可惜,今天我们已无幸再睹秦将军砚的风采。

据《石柱县志》记载,“民国时期,县救济院有石料科,民间有专业工匠制砚”。“1984年11月,石柱县土家族自治县成立时,曾以金音石砚馈赠嘉宾”。

我所收藏的十数方金音砚,都为晚清民国制作,其中不少为当地达官贵人相互馈赠之物,应代表当时金音砚制作较高水平。从中也可管窥一些晚清民国金音石砚的概貌特征。

形制上,金音砚大体分两类:

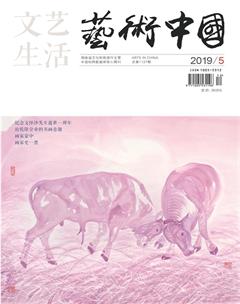

一类为瓦型或长方型,无盖。常见多在砚额上镌篆书“太保金音石(图1)”或“金音石”字样,无上下款,应为当地批量生产商品砚。

有些则在砚额上题刻“百世其昌”“墨染芸香”“礼耕义耘”等当时流行吉语警句。多落有上下款,并记录馈赠或珍藏之语。这类砚一般档次较高,多为定制(如图2)。

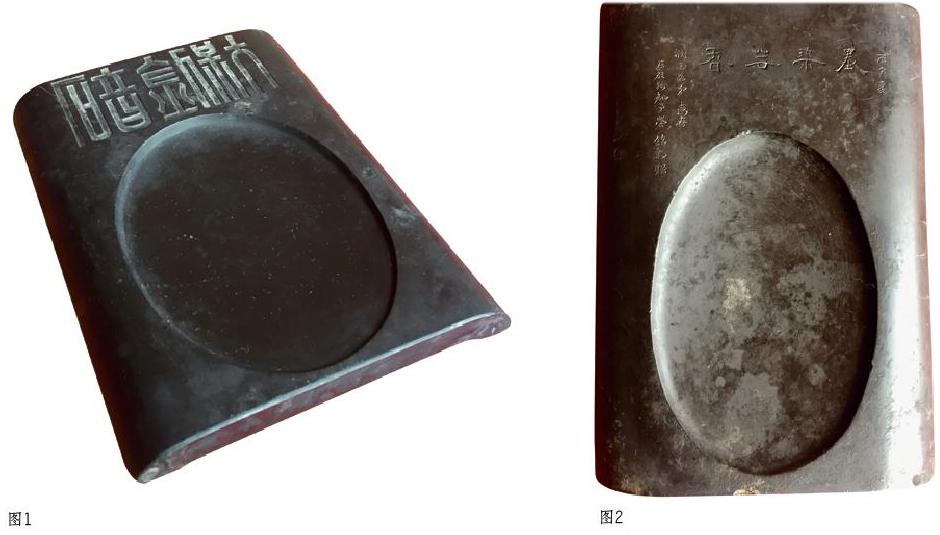

另一类由底砚和砚盖两部分组成,并多在盖上镌“太子太保总镇关防”篆书印。也有题刻定制者诗文或赠语等内容。这类多留有款识,砚的制作相对精良(图3、4)。

从雕刻工艺看,由于金音石石质坚硬,近似于摩氏五級,易碎。故金音石砚上诗文图案多为线刻,施艺止于仄刻,点占。不作浮雕、立体圆雕。

从砚石材质上看,通体墨黑油亮坚密,间无杂色或石纹,叩之金音。不同时期用材较一致。据此推测坑口并不复杂。

二、重庆峡石砚与北碚石砚

嘉陵江峡砚,又称墨玉宝砚、合川峡石砚、三峡石砚、峡砚等。2007年峡砚被列为重庆市第一批非物质文化遗产名录。

峡砚的砚石,出自离重庆主城区不远的嘉陵江小三峡之上峡,即沥濞峡(又叫牛鼻峡)北岸麻柳坪的峡中。沥濞峡的两岸均产细青石,可硺砚,唯北岸最佳。当地有民谚:“上峡砚石下峡灰,中峡的磨儿经得推。”北岸现属重庆市合川区麻柳坪镇,有采石坑四个。麻柳坪的砚石石质坚实细腻,无杂质,色泽淡雅,发墨快,不损毫,能含蓄水分,故蓄墨久而不腐不涸,为上选制砚材料。

峡石为页岩之一种,硬度为2度,便于雕刻。故现在的峡砚多深浮雕、圆雕和镂空雕,工艺精巧,造型有立体感。

图5为峡砚非遗传承人、重庆市工艺美术大师易宗成作品,可略见现代峡砚的风貌。

合川峡砚始于宋代,兴于明代。明英宗时,吏部尚书合川人李实曾题诗盛赞家乡宝砚:“石质堪入玉,工艺圣手传,贵似翰家客,四宝居一员。”

历史上峡砚曾数度湮没。我在重庆多年捜寻,至今也没发现过民国以前有铭文或能准确证明其为峡砚的实物。故对历史上峡砚的雕刻风格也无从考证。

说到合川峡砚,还不得不说说重庆的另一种地方砚——北碚石砚,也叫北泉石砚、重庆石砚(图6、7)。

北碚旧属合州,就砚石产地来讲,北碚砚与合川峡石砚同源,都采自小三峡上峡。从这个意义上讲,北碚石砚是峡砚的一个分支。

北碚石砚的历史较晚,兴于上世纪三十年代末,一直有生产传承。抗战时期北碚有“小陪都”之称,为满足大批官员和知识分子涌入的需求,1938年北碚的北泉公园聘请石柱砚雕师马泽沛制作北泉石砚销售,大受欢迎。林森、于右任、冯玉祥、谢无量等达官贵人纷纷为北泉石砚题词刻字点赞,使峡砚声名鹊起,得到空前繁荣与发展。

因为北碚石砚最早雕砚师由四川石柱聘来,故从形制、雕刻风格上与重庆石柱金音石砚有相似之处。方形带盖,平雕浅刻,图文并茂。在后来发展中峡砚与北碚石峡互相影响,互相融合,以致不少介绍文章中常常将这两种砚混为一谈。

三、川渝介壳化石砚

十多年前,我在四川自贡购得一方圆形双面砚(图8),厚重古朴,色灰白。特别是石材中有一种隐晶质,呈蜂巢状或有一定规则石纹。后来在川渝古玩市场上又陆续发现不少有此纹理石砚,色从灰白,深灰到咖啡。湿水后色彩斑斓,为古砚平添雅趣。但我仍搞不清石材与砚种。一次偶翻其它学科资料才知道,这是一种古生物化石——介壳化石,学名“介壳灰岩”。于是更增添了我系统收藏此类砚台的兴趣。

介壳化石是距今一万八千年晚三叠纪时期产物,系海洋里软体动物死后其贝壳胶结成岩石所致。介壳化石在全球都有分布,中国四川、重庆长江上游两岸尤为多见。我去过重庆周边一村落,发现该村的部分老屋及围墙是用这种化石垒成的。

介壳化石结构致密坚硬,有耐磨特点,适合作砚材。从我收藏的三方介壳化石砚看,川渝用介壳化石作砚应不晚于明代。这三方砚都有明砚或不晚于清早期砚的形制特征。图9是我收藏的一方蛙砚,深咖啡色,厚重大方,砚池雕一青蛙,生动传神,大概有蟾宫折桂寓意。从形制、纹饰看,有典型明砚特征。

笔者见过的介壳化石砚大多体型较大,风格厚重古朴,素砚为主。偶有小雕饰,也点到为止,可能与材质坚硬、不易深雕有关。

化石作砚各地还有很多,如中华震旦角石砚、三叶虫化石砚等等。关于介壳化石作砚未见前人研究著述与成果,就我个人收集整理来看,这种石砚出处也多见于川渝地区,故暂列西南地方砚之范围。

四、四川宝兴贡砚,又称穆坪石砚、外郎砚

宝兴贡砚,产于四川宝兴县。宝兴隶属雅安市,位于四川盆地西部边缘汉藏交界地区。

相传,清道光年间,宝兴县一名叫邓公文的石匠耗时三年,精心为藏族土司丹紫江楚琢磨出“九龙吐津”石砚一方。土司千里迢迢将砚送往京都,呈献于皇上,道光皇帝用后连连称赞,爱不释手。以后土司年年进贡,故有“宝兴贡砚”之称。

宝兴砚石质坚硬、细腻,击之有金属声。用之颇发墨,似有歙砚之优。

清咸丰八年(1858),天全州牧陈松龄细心观察穆坪砚石后,著《穆坪砚石论》,盛赞砚石发墨之妙和色彩气韵之美。

宝兴贡砚有两大特征:

一是砚石绚丽多彩。有碧绿、庶红、灰墨多种。常见有水波纹,文理妍美,似洮河石。

二是雕工精湛。多作深浮雕,用透雕手法镂空,画面有立体感。所雕植物、动物栩栩如生。笔者过手或见过几方晚清民国宝兴贡砚精品,其工艺之精湛,为地方砚中少见(图10、11、12)。

五、四川江油霧山石砚

砚贵有铭,对地方砚收藏爱好者来说,收到一方有价值铭文的地方砚是件非常兴奋的事。因为铭文不仅可以帮助我们准确判断砚的品种,对研究地方砚的石质、工艺、纹饰特点、时代风格与传承,以及地方砚的历史、人文环境等都具有重要文化价值。要厘清一种地方砚的面貌,必须有一定的实物标本的积累。否则仅凭前人留下的零星记载或传说,往往得不出正确结论,有时还会将人引入误区。

关于四川江油雾山石砚的史料记载与研究论述并不多。这是一种用采自江油观雾山石材制作而成的地方砚。因为江油是诗仙李白故里,故又称“太白砚”“学士砚”。

雾山石石色黝黑,石质细润如油,哈气成雾。具有发墨快,墨色稠,耐储水,不伤毫的特点,是制砚良材。

雕砚与石刻相通。“雾山石刻”是江油的一项传统民间工艺,具有悠久历史与一定艺术水平,被誉为“四川三大石刻”之一。它源于唐,明清时相传,民国初年盛。雾山石砚的历史大概与之并行。目前看到有明确铭文记载的砚,绝大多数为民国时期作品,且有相当成熟的工艺水平和艺术价值。民国晚期制砚明显式微,解放前后衰亡停产。上世纪八十年代后雾山石砚又恢复生产,现仍有制作传承。我收藏有几方带铭文的民国时期雾山石砚,从它们身上可以略观江油雾山石砚风貌。

图13圆形带盖,直径18.3厘米。铭文:“岁在甲子冬制于古油江军次俊明雅玩”。“古油江”是旧时江油别称。根据“岁在甲子冬”与“军次”等用语习惯推断,此砚应制于1924年,即民国十三年。

图14:方形有盖,尺寸15.8×9×2.8(厘米),铭文“文广仁兄惠存弟世楷敬赠”,盖面雕刻图案为“圌岭飞桥”,旧时“江油八景”之一,民国时期雾山砚上常刻题材。

六、四川菜花石砚

旧藏中有两方花斑石砚(图15、16),多方打听为菜花(玉)石砚,又叫大渡口蛇纹石砚。菜花石,是四川成都平原西部少有的品质较好石材,多为子石,有黄绿色菜花状纹理,质地较硬、温润细腻。产区很小,局限于成都以西80公里花水湾及西岭雪山山涧之中(今大邑县出江镇、西岭镇),与之相邻的芦山县龙门乡亦出。

引据《大邑县志》记载:菜花石出水中,一名出石,色如菜花,最佳者如绿玉,细润可爱,可作文房水器、图章。

菜花石砚的制式多为椭圆形,开圆形砚堂。蟾形或饰蛙形纹较多,亦见雕饰水牛形或纹样。目前我没见过有铭文的菜花石砚。

从我所见的实物砚断代,此种砚出现应不晚于明代,有元砚遗风,清、民国时期都有沿续,且存世量不少,在当地应该有不少制砚工匠,这门技艺也应达较成熟水平。

七、四川蒲砚

蒲砚,以四川蒲江县盐井沟、响水滩及大王井一带的蒲石琢制而成得名。相传南宋宁宗时,蒲江人魏了翁赴京赶考,适逢天寒地冻,应考人用墨皆成冰,惟魏所用蒲砚墨水不冻,顺利应试并高中进士,蒲砚由此名扬天下,历久不衰。有意思的是,关于各地砚史的传说,大多为附会,故事编得大同小异,与当地历史名人挂钩以抬高身价。

明清时期,蒲砚便与苴却砚、白花石砚并称“蜀中三大名砚”。

最早记载蒲砚的文献是明天顺五年(1461)修正的《大明一统志》:“蒲江砚,蒲江县出,其发墨与端、歙不异”。清康熙二十五 年(1686 )陆应阳的 《广兴记》中“蒲江石”记曰:“邛州蒲江产,作砚发墨。色土灰,质粗,发墨。”清末学者杨子元在其《蒲江乡土志》中称蒲砚“色青而紫,质温而坚”。“临寒不冰,当暑不涸”。这些描述概括了蒲砚的特点。据蒲江当地制砚者介绍,蒲石品种较多,有鸡肝、青紫、冻青、蕉叶白,鳝鱼黄等,以盐井沟产的青紫和鸡肝蒲石为最佳。

据史料,民国时期为蒲砚制作的鼎盛时期,县内有名的制砚工匠有张世英、陈子轩、杨泽华等人,凡民国38年间蒲砚总产量约 5000 方。

抗战时期,四川为大后方,大量文人政要涌入,也给蒲砚产销带来一时的繁荣。新中国成立后,随着毛笔书写渐落,与其它地方砚一样,蒲砚制作也一度停产。上世纪七十年代后作为民间工艺品、土特产又陆续有恢复制作,现仍保持一定生产规模。

多年前我在市场上购得第一方蒲砚(图17、18)。此砚长22.8厘米,最宽处14.5厘米,厚2厘米。砚正面像一本翻开的书,石色灰中带紫,石质不甚坚密,以致我当初把它当作澄泥砚。砚背上镌刻着一首词引起我浓厚兴趣。

其砚铭曰:“平津耻,终能雪;一粒弹,倭奴灭。看金瓯大好,岂容长缺。投笔宁无班子志,闭门漫泣孙公血,任山河满地是疮痍,心居阙”。 吸引人之处还有词末处落款“壬午蒲节后三日作此以应启图主任仁兄雅正,炎林刊赠。”“蒲节”即端午节,从落款时间及内容上看,这方砚制于抗战时期的 1942 年,到成为我的珍藏已经整整过去七十年。

八、贵州织金砚

织金砚产于贵州织金县,相传为同治年间织金秀才黄乾昌所创。晚清民国时期在贵州及临近地区有一定影响,抗战时期大批文人来西南大后方避乱,砚的需求量急剧增加,织金砚得到空前发展。现能看到的多为民国早年和抗战时期作品(图19、20、21)。

织金石是大理石之一种,金晶墨玉。石质坚实,细密油润,极善发墨,蓄墨不易干涸,是制砚良材。石色有青、红两种。

织金砚有三大特点:

一是工艺上奇葩,有自己独特的雕刻工艺。先由画师以国画手法在石砚上绘画,继由匠人按图雕凿,刻出一定深度,明暗虚实,勾勒点画。然后用石绿、白粉、石黄等天然颜料与石粉拌和粘接剂填入已刻好石槽,凝固后研磨抛光,成砚后似天然生成的隐花暗纹,历久洗抹不掉。

二是可能因黄秀才首创,文人基因强,砚上刻书画有金石味,金文内容居多,有文人气,不俗。

三是多方形,偶见其他形制,均带盖。工匠大多在盖上镌刻文字图案。砚下半部分开圆形砚堂,光素。

織金砚历史不长,从黄秀才同治年间所创到今天不过150多年。民国时期织金砚生产有一定规模与工艺水平。1913年参加贵州省工艺展获特级奖状;1939年获得全国美术展览会金奖。解放后一直有生产传承至今。

西南砚种繁多,与西南地域辽阔、多山地、可制砚石材丰富有关,也与西南,特别是蜀地历史悠久、经济发达、文风昌盛有关,还可能还与西南交通闭塞、文化相对封闭、自成体系有关。

西南各省(市、区),除云南、西藏已知地方名砚较少外,四川、贵州、重庆历史上都曾出现过不少地方名砚,仅四川一地有名目的就有20余种。按数量在全国各省排列中应名列前茅。西南地方砚的收集整理,是个浩繁的工程,非我个人一己之力所能完成。故整理此文,以期抛砖引玉,愿有更多的人关注研究西南地方砚。