抗逆力视角下校园受欺凌者心理困境分析及干预策略

洪婷?韦雪艳

[摘要]外部资源的支持对于受欺凌者(bullied)的保护固然重要,但如何在外部保护因子的支持和配合下引导受欺凌者形成内生的抗逆力,使其具备抵抗欺凌的能力则更为关键。本文分析了青少年校园受欺凌者的心理困境,并基于抗逆力多层次模型理论(hierarchical model theory of resistance)及青少年抗逆力动态模型理论(frameork of resilience in action),旨在厘清受欺凌者的内外部保护因子对个体抗逆力的生成作用机理,以丰富其外部资源,挖掘受欺凌者内生力量,使其能够凭借自身能力走出困境,勇敢迎接人生的各种挑战。

[关键词]校园欺凌;心理困境;抗逆力

[中图分类号]G44 [文献标识码]A [文章编号]1671-2684(2019)20-0000-00

校园欺凌是指受害者被一个或多个学生故意地、反复地、持续地做出负面行为,对受害者造成身体和心理上的伤害或不适应[1]。校园欺凌具有隐蔽性、持续性和重复性等特点,相对于欺凌者,对受欺凌者造成的危害更严重。校园欺凌一般包括肢体欺凌、言语欺凌、关系欺凌、、性别欺凌及网络欺凌。已有研究更多聚焦在欺凌者的欺凌行为,本研究拟对受欺凌者的困境进行分析,厘清其共发性特点,探索当下中小学校园受欺凌者的心理困境。在充分考虑受欺凌者内部异质性的基础上,进一步探讨不同受欺凌者的有效干预策略。

一、受欺凌心理困境分析:校园受欺凌群体间的异质化特征

欺凌是一种对弱小或者不强大的厌恶刺激,内在保护因素能量的不足是学生成为受欺凌体质的主要原因。虽然家庭、学校及同伴等社会环境支持系统对个体适应不利情景具有重要的保护作用,但在校园受欺凌者的实际生活中这些保护因素往往不完整,也难以为个体进行心理建设提供有效的资源。校园受欺凌群体间心理品质也存在差异,对于受欺凌的经历,会有不同的体验,从而也会采取不同的应 对策略。

(一)认知失调,自身潜能尚待挖掘

费斯廷格指出个体对于事物的态度以及态度和行为间是相互协调的;当出现不一致时,就会产生认知不和谐的状态,即认知失调,并会导致心里紧张[2]。校园受欺凌者一方面对自身的认知不足,对自己的智力、外貌、家境与合群性等方面评价偏低,这些消极的自我概念使其看不到自身摆脱困境的潜能,把遭受欺凌归因为自我问题,并认为这是不受欢迎的标志,从而引发抑郁、焦虑、退缩等心理问题。此外,校园受欺凌者面对受欺凌事件,从最初的认知失调到为了维护颜面或向外界求助失败后让他们对自身的遭遇变得顺从并逐渐适应,产生习得无助感和低自我效能感。另一方面,校园受欺凌者对欺凌事件本身缺乏理性的认知,部分教师认为校园欺凌只是学生成长的一部分,不加以重视,这无疑纵容了校园欺凌这一毒瘤,无形中也让受欺凌者学会沉默,从而放弃了去维护自身的合法权益。

(二)情绪调节不良,负面情绪亟待摆脱

研究表明,校园欺凌的经历会降低青少年的主观幸福感,长期遭受校园欺凌的青少年会看不到生活的希望,影响其健康与发展[3]。校园欺凌对受害者造成的身体伤害也许可以恢复,但对心理的创伤则是不可逆的。经常遭受言语欺凌、身体欺凌或精神欺凌的儿童面临多种形式的心理创伤的风险,包括抑郁、焦虑、孤独,严重者甚至出现自杀意念及行为[4]。校园受欺凌群体之间的自我调节能力存在差异,如不能很好的调节自身的情绪,就会陷入负面情绪的泥潭中影响其学业和心理健康。此外,校园受欺凌者存在资源失衡,外部资源的不完整增加了其受欺凌的风险,家庭教养方式不民主、家庭结构或功能不全都会在一定程度上削弱受欺凌者与父母的情感联络,在无法获得有效的支持和慰藉的情况下,校园受欺凌者容易产生悲观情绪。

(三)应对能力缺失,社会胜任力仍待加强

首先,基礎能力发育不良。校园易受欺凌者一般具备某些特质,如身体的缺陷、丑陋、瘦弱或肥胖、性格懦弱或孤僻等。这些特质很容易招致同学的嘲笑并很难克服,遭受欺凌时即使反抗也往往以失败告终。其次,学业能力不足。有研究发现,学生学业表现与学生遭受校园欺凌呈负相关关系,学生学业表现越好,其受欺凌的程度就越低[5]。校园受欺凌者往往是学业成绩一般或者偏下,在以成绩论成败的校园氛围中,无疑会降低受欺凌者的自尊感及价值感,从而进一步影响其学习成绩。再次,社交能力缺失。纪林芹等人认为,遭受欺凌会迫使个体退出主流社会群体,在同伴群体中被边缘化,导致个体产生严重的心理适应不良,产生情绪适应或内化问题,包括抑郁、焦虑、孤独等;也会产生行为适应或外化问题,包括攻击和行为不良以及人际适应问题,主要表现为同伴拒绝[6]。社交能力的缺乏使校园受欺凌者不能很好的处理同伴关系,在同伴群体中被边缘化,容易导致受欺凌者陷入孤立无援的境地。

不同的校园受欺凌者遭受欺凌的诱因不尽相同,所遭受的欺凌类型也具有较高的共发性,言语欺凌、身体欺凌、关系欺凌及网络欺凌等多种类型同时存在,对受欺凌者的身体、心理健康及未来发展产生较严重的消极影响,帮助校园受欺凌者走出困境刻不容缓。

二、反欺凌的博弈思路:抗逆力理论对中小学校园受欺凌者的价值解读

(一)抗逆力理论

“抗逆力是个体面对危机处境时的能力表现,危机是抗逆力的前提条件,没有危机也就无所谓抗逆力。个体身处逆境时,启动自身潜力,利用外界资源,通过内外因素的互动、调适,达成抗逆力的运作与成效”[7]。可见,抗逆力是能力、过程与结果的统一,从优势视角看待校园欺凌事件,有助于将人们的目光从消极的影响上转移到受欺凌者内在潜能的激发,实现抗逆力的长足发展,以应对人生中遇到的各种挑战。

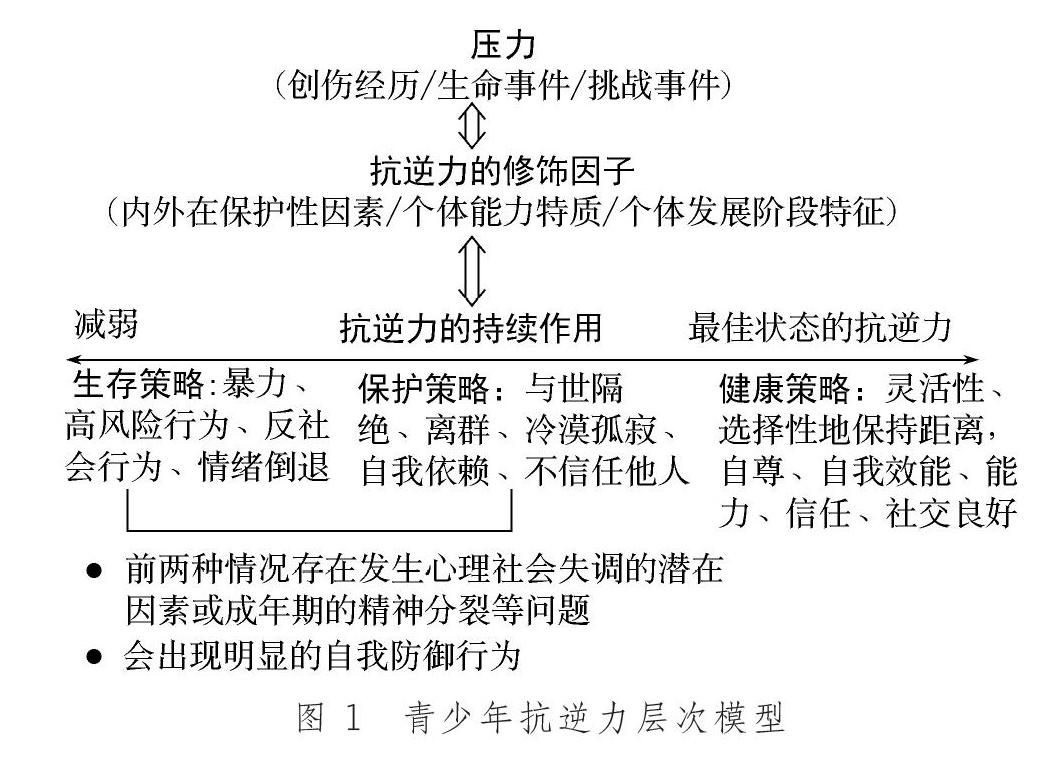

在图1中,Hunter将个体在生活中遇到的创伤经历和不良事件看作是压力源,也是个体所面对的危险因素,抗逆力修饰因子是指在抗逆力运作中产生影响的因素,通过这些因子来说明抗逆力是如何在个体身上起作用的。Hunter 认为,针对压力事件及自身所具备的资源不同,青少年会做出生存策略、保护策略和健康策略这三种不同的抗逆力策略。

从青少年抗逆力层次模型理论可知,受欺凌对于校园受欺凌者来说是一种压力事件,但校园受欺凌者群体具有异质性,有些受欺凌者对欺凌事件并不敏感,对其心理健康构不成威胁;有些受欺凌者则能充分利用内外资源找出有效的应对策略,并实现抗逆力水平的进一步提高;而有些受欺凌者则会采取忍让、退缩等不良策略,使自己陷入反复受欺凌的泥潭中,从而产生一系列心理问题。这就是受欺凌者个体的抗逆力在起作用,抗逆力水平不同的个体对于受欺凌的情境会有不同的情绪体验,相应地会采取差异化的策略。因此,在制定校园受欺凌的干预策略时,我们应充分考虑抗逆力得作用以及受欺凌群体的异质性,重点关注采用生存策略和保护策略的校园受欺凌者,帮助其走出困境,最终实现抗逆力水平的进一步提升。

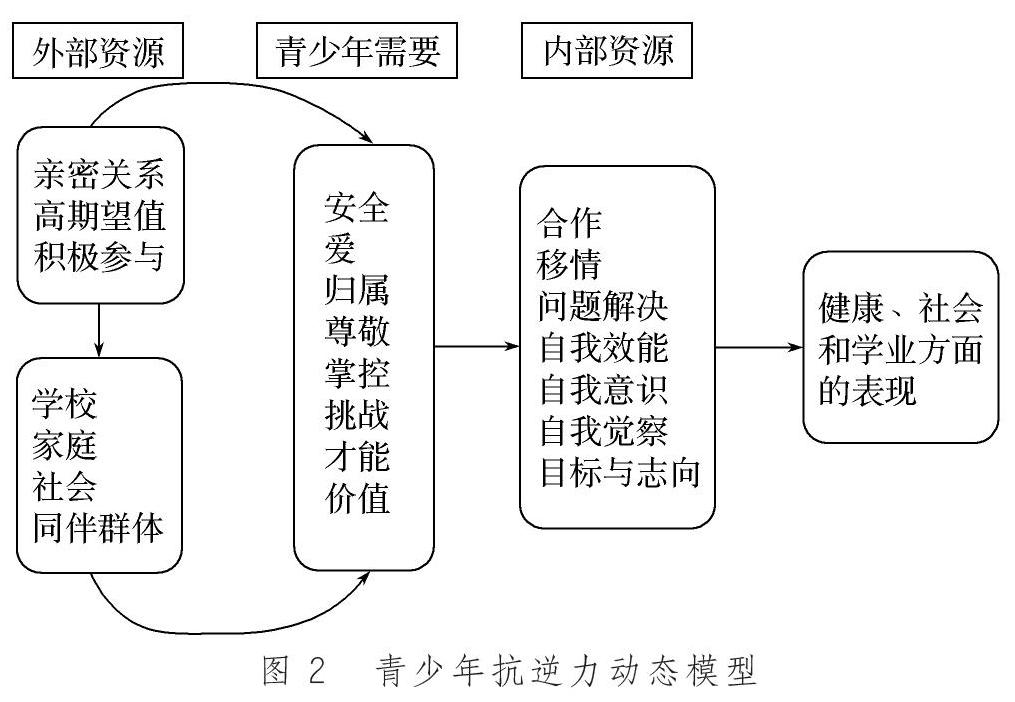

抗逆力动态模型是由美国加州的科研机构在2003年联合提出的。在这一模型里,抗逆力被视为个体天生就具有的能力或潜能。这一模型主要由外部资源、青少年需要、内部资源及最终呈现组成。外部资源部分有青少年生活环境及其所形成的保护资源组成,即个体与其所处的学校、家庭、社会及同伴群体间形成的亲密关系、高期望值及积极参与等特征;这些保护因素可以为青年提供其成长过程中的安全、爱、归属、尊敬、挑战、价值等需要;在充分的保护因素的作用下,个体成长中的心理需要被满足,便会体现出优良的个体特征。如:合作、移情、问题解决、自我效能等,这些也就形成了抗逆力的内部保护因素,可以帮助个体在更好的适应新的刺激,从而在健康、社会及学业方面有更好的表现。

综上,校园受欺凌者面对欺凌事件所采取的应对策略存在差别,同时诱因也不尽相同,有外部保护的不足,也有内部需要的缺失,只有把握了不同受欺凌者遭受欺凌的根源,才能采取更有效地采取干预策略。根据这一模型,校园青少年所拥有的外部资源若能满足其成长过程中心理需要,则利于个体发展出优质的内部资源,可以更好的应对来自各方面的挑战与刺激。校园受欺凌者的外部保护因素得到了满足,会进一步促进其形成一些抗逆力特质,这些抗逆力特质会作为内在保护因素使校园受欺凌者免受校园欺凌危害,并促进其健康发展。基于此,我们应帮助校园受欺凌者丰富外在保护因素,并在此基础上挖掘其内生力量,以积极的状态应对受欺凌的困境,达到抗逆力水平更高层次的重构。

(二)抗逆力对校园受欺凌者的价值解读

国内外对于校园欺凌的研究,更多的是从欺凌者本身来进行的,对校园欺凌的干预也更多的是从问题视角提出,从而忽视了校园受欺凌者本身所具有的能力和优势。从抗逆力的角度来解读校园欺凌更加注重对受欺凌者积极个体特征的培养,关注其积极保护因素和能力,从而更清晰的展示校园受欺凌者在受欺凌的困境下是怎样成功发展的。

一些研究证明了抗逆力能够预测儿童的良好行为随时间的变化[8]。抗逆力能够显著缓解危险因素导致的消极影响,因此抗逆力研究应该成为预防和干预计划的研究基础[9]。研究发现,遭受校园欺凌的儿童发生焦虑和抑郁的几率高于其他儿童,但是如果儿童的抗逆力水平较高,发生焦虑或抑郁的几率就会降低[10]。这表明抗逆力能够改善校园受欺凌者的抑郁、焦虑能不良心理症状,提高校园受欺凌者的抗逆力,能够缓解他们被欺凌时所受到的情感伤害。朱晓伟的研究也揭示了心理韧性在受欺凌和儿童幸福感之间起部分中介作用[11]。此外,还有研究表明,对于同一逆境,具备某些心理品质的个体可以通过自我调节,保持积极的心态而获得良好的发展。抗逆力这一积极品质可以很好的保护个体免受外部风险因素的侵害[12]。受欺凌的环境对心理发展的消极影响在抗逆力水平较高的儿童身上会变得微弱甚至消失。因此,从抗逆力的视角去研究校园受欺凌者可以将我们的视线从事件的负面影响转移开来,更有效地改善受欺凌者在认知、能力和情绪体验等方面存在的心理困境,并进一步影响其所采取的应对策略。

三、治理欺凌的实施路径:受欺凌者抗逆力的生成策略

抗逆力是个体在先天遗传基础上后天习得的结果,在个体与环境交互作用过程中体现,可以通过后天的教育与训练得以提高。我们需要帮助校园受欺凌者提高其抗逆力水平,使其在面对受欺凌的困境时,能在有效的筛选利用外部环境因素的基础上,挖掘自身内在潜能,通过个体与环境的互动,实现抗逆力的运作与成效,从而在健康、社会及学业方面有更好的表现。

(一)激发优化自身心理保护因素

首先,帮助受欺凌者形成理性认知。认知行为科学理论认为,一个人对同一事件的认知不同,会有不同的情感体验,相应的会采取不同的应对策略。对校园受欺凌者利用“认知疗法”进行积极的干预,澄清其对自我和压力事件的认识,建立清晰稳定的边界。一方面,明白自己遭受欺凌的原因以及自己所具备的内外保护因素,学会整合利用资源并相信自己有办法克服这一困境。另一方面,对校园欺凌事件有一个客观理性的认识,勇于指出并譴责这种行为的不正当性,逃避、退缩、忍让等都不能从根源上解决问题,反而会变本加厉。总之,正视自身弱势,积极挖掘优势,以积极的心态和方法去弥补和改善,在认知上形成一道牢不可摧的心理保护防线。

其次,对受欺凌者进行心理能力训练。每个人都具有社会属性,校园欺凌作为人际冲突的表现形式之一,是个体社会化过程中的一部分,外界的帮助都无法从根源上遏制欺凌事件,受欺凌者自身具备应对的能力才是根本保障。与其过度保护受欺凌者,不如对其进行多方面的能力训练,让其自身强大起来,以有效地应对各类型的攻击性行为。第一,对基础能力缺失(如缺乏运动能力、口吃、性格缺陷、体能弱等)的校园受欺凌者进行长期的缺陷提升训练,在改善这些能力的同时提高自我效能感。第二,帮助校园受欺凌者提高学业能力,家长、教师多与受欺凌者沟通,对其充满爱心和期待,帮助校园受欺凌者激发学习动机、调整学习方法、改变归因策略,全身心的投入到学习中去,既可以转移注意力又可以充分的发挥学业成绩这把天然的保护伞的作用。第三,提高校园受欺凌者的人际适应能力。在日常生活中,可以有有意识的通过多种途径对易受欺凌者进行训练,帮助其改善合作方式,提高沟通技巧、冲突解决能力、自我减压能力等。引导他们以积极开放的心态,在多元的社交活动中不断提高自己处理人际关系的能力,营造和谐的同伴关系。

最后,引导受欺凌者保持积极的情绪感受。抗逆力与积极情绪的研究表明,高抗逆力水平的个体被认为具有高水平的积极情绪[13]。当个体面对逆境时,保持积极的情绪,会更主动的寻求各自支持资源去脱离逆境而不是逃避,在这一过程中,又进一步提升了自己的成就感和自我效能感,实现抗逆力水平的螺旋式上升。我们可以通过情景模拟,进行脱敏治疗,让受欺凌者反复的进入受欺凌的情境中,迫使其从最初的逃避、退缩到冷静地去思考、面对,在这一过程中,辅以应对技能的训练,并反复尝试、内化,形成习惯。以使其获得胜任感,逐渐摆脱不良情绪的困扰。此外,引导校园受欺凌者培养正当的兴趣爱好(如音乐、体育、美术等),陶冶情操,保持一种积极向上、奋发有为的心态,拥有一技之长也可以成为其外部保护因素。

(二)营造联接外在的环境保护因素

首先,家庭提供关爱与支持的环境。中国与OECD国家数据的研究结果表明,家长帮助和支持学生克服困难有助于使学生少受校园欺凌的侵害。家庭对中小学生的成长提供基石,家长不应仅仅关注学生的学习成绩,还需要关心孩子的身心健康和生活细节,增加孩子对家庭的信任感,当孩子遭受欺凌并寻求家长的帮助时,能引导孩子做出有效的应对策略[14]。在孩子成长过程中,父母应该采用民主和宽容的家庭教养方式,为孩子创建积极和谐的家庭氛围,培养孩子独立健全的人格。加强沟通与理解,增强孩子的安全感。在日常生活中,有意识地创造机会对孩子进行挫折教育,提高其自身抵御风险的能力,当遭遇到挫折和困境时,能有效地应对风险。

其次,培养发展正面、接纳性的人际环境。校园欺凌是个体社会化过程中不可避免的一部分,但提高人际适应能力和社交能力能降低受欺凌的风险,拥有忠实的同伴可以帮助校园受欺凌者找到归属感,能及时输出自身的不良情绪并得到支持性的回应。人缘越好的学生,遭受校园欺凌的风险越低。学校的人际关系氛围也会对学生产生潜移默化的影响,要营造一种安全、合作、接纳性的人际关系,无论在家庭还是在学校,不以学生成绩、家庭经济状况论成败,防止贴标签的行为造成对学生的歧视、侮辱等行为,在学生及教师中倡导多元化的价值观,尊重个体差异。因为学生大部分时光是在学校这个小社会中度过,学校、班级可以组织多样的活动,加强同学间的情感交流,导演心理情景剧等实现角色互换,提升学生共情的能力,从而学会包容、理解与尊重。

再次,打造充满包容和积极期望的校园环境。中国与OECD国家数据的研究结果表明,无论是中国四省还是OECD国家,教师的公正性与学生遭受校园欺凌的比例呈显著负相关[14]。因此,在治理校园欺凌中,要充分发挥教师的作用,教师要客观公正的对待学生,并在平时的校园生活中起到带头示范作用,不歧视弱势学生,不给学生贴标签。校方还应营造健康积极的校园氛围,并制定严格的纪律规定,规范校园欺凌管理程序,明确预防和处理流程,提高校园受欺凌者对学校的信赖感,打造安全的和充满信任的校园环境。在防校园欺课程设置方面,我们可以借鉴美国,美国中小学的必修课程《健康与幸福》从三年级开始告诉学生要远离暴力从而保证自己的安全,在此基础上不断深化课程内容,逐步介绍家庭、学校和社区等不同场所的暴力行为、不同的暴力类型以及应对的策略。我们国家可以提倡学校开发关于校园欺凌防治的校本课程或充分挖掘延伸品德课中已有的课程资源来加强学生对校园欺凌的认识并提高自我保护技能。

四、结 语

本文从抗逆力的角度来研究校园欺凌问题,旨在将关注的重点从问题视角转向优势视角,校园欺凌作为个体社会化过程中的一部分,与其逃避不如将其看成自身成长的机会。在研究过程中,笔者对校园受欺凌者的心理困境进行分析,并了解到校园受欺凌群体间存在异质性,有些学生能很好的处理这一问题,避免不良情绪的干扰,而有些学生则陷入受欺凌的泥潭无法自拔,后者则是我们关注的重点。本文基于抗逆力多层次模型理论及青少年抗逆力动态模型,旨在厘清受欺凌者的内外部保护因子对个体抗逆力的生成作用机理,以丰富其外部资源,挖掘受欺凌者内生力量,使其能够凭借自身能力走出困境,勇敢迎接人生的各种挑战。

注:本文受到教育部人文社科基金项目“心理-道德教育”原理及其模式研究(17YJA880062)和江苏省十三五教育规划重点资助项目“青少年孝道信念对心理社会适应的影响机制与实践策略”(B-a20160139)资助。

参考文献

[1]Olweus,D. Bullying at school:long-term outcomes for the victims and an effective school-based intervention program. L. R. Huesmann. Aggressive Behavior:Current Perspectives. New York:Plenum Press,1994.

[2]黃希庭.简明心理学词典.安徽:安徽人民出版社,2004.

[3]OECD. PISA 2015 Results(Volume III):StudentsWell-Being[R]. Paris:OECD Publishing,2017.

[4]Klomek,A. B.,Sourander,A.,&Kumpulainen,K.,et al. Childhood Bullying as a Risk for Later Depression and Suicidal Ideation among Finnish Males[J]. Journal of Affective Disorders,2008,109(2):47-55.

[5]黄亮. 我国15 岁在校学生遭受校园欺凌的情况及影响因素——基于PISA2015 我国四省市数据的分析[J]. 教育科学研究,2017(11):36-42.

[6]纪林芹,陈亮,徐夫真,等.童年中晚期同伴侵害对儿童心理社会适应影响的纵向分析[J].心理学报,2011,43(10).

[7]Michael Ungar. Strength- Based Counseling with at- risk Youth[M].Corwin Press A Sage Publications Company,California:Thousand Oaks,2006.

[8]Jessor,R.,VanDenBos,J.,Vanderryn,J.,Costa,F. M.,& Turbin,M. S..Protective factors in adolescent problem behavior: Moderator effects and developmental changes. Developmental Psychology 1995,31(6): 923-933.

[9]Werner,E. & Smith,R.. Overcoming the Odds:High-Risk Children from Birth to Adulthood. New York:Cornell University Press,1992.

[10]李海壘,张文新,于凤杰.青少年受欺负与抑郁的关系[J].心理发展与教育,2012,28(1):77-82.

[11]朱晓伟,范翠英,刘庆奇,张冬静,周宗奎. 校园受欺负对儿童幸福感的影响:心理韧性的作用[J].中国临床心理学杂志,2018,26(2):396-400.

[12]Wingo AP,Wrenn G,Pelletier T,et al. Moderating effects of resilience on depression in individuals with a history of childhood abuse or trauma exposure. Journal of A ffectiveDisorders,2010,126(3):411-414.

[13]Tugade,M.M.,& Fredrichson,B. L.Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experience[J].Journal of Personality and Social Psychology,2004,86(7):320-333.

[14]黄亮,赵德成.中学校园欺凌:现状、后果及其应对策略——基于中国四省(市)与OECD国家数据的研究[J].现代教育管理,2018(12):102-106.

(作者单位:江南大学田家炳教育科学学院,无锡,214122)

编辑/张国宪 终校/卫 虹