网络舆情演变过程与规律研究

——以2010~2017年重大网络舆情事件为样本

景钰栋

(江苏警官学院,江苏 南京 210031)

随着中国互联网的飞速发展,网络舆情也逐渐成为研究的热点,出现了专业的网络舆情研究机构如人民网舆情监测室和各高校的舆情实验室等,相关的网络舆情软件也在不断完善。目前已有的研究大多数是从新闻学、传播学等不同的学科和他们的衍生领域对网络舆情进行分析探讨。然而,网络舆情研究具有复杂的特性,虽然目前研究的类型多样,但还缺乏一些具有普遍性规律的研究。

一、网络舆情演变的研究现状

要研究网络舆情演变,首先要对网络舆情的概念有一个清晰的界定。而对于网络舆情,学者们有不同的看法,姜胜洪认为“网络舆情是指在网络空间内,围绕中介性社会事项的发生、发展和变化,网民对执政者及其政治取向所持有的社会政治态度”[1];王国华认为“网络舆情是指信息通过互联网传播后,人们对各种事件的刺激而产生的对于这些事件的所有行为、态度、情感和意见倾向的集合”[2];天津社科院的刘毅对网络舆情进行综合性研究,他则认为“网络舆情就是通过互联网表达和传播的各种不同情绪、态度和意见交错的总和”[3]。因此,网络舆情演变,是网络舆情通过信息化的传播方式[4],凭借广大网民情感、态度、想法的表达和媒体报道的推动,在政府相关部门和其他因素的干预下,从萌发到高潮再到消退的过程。研究网络舆情演变过程,就是要研究网络舆情的萌发、高潮及最终消退,进而发现演变的特性。

网络舆情的研究从2005年开始起步,一直在飞速发展,至2018年11月有9616篇文章发表,其中2016年文献发文量达到顶点。相比之下,网络舆情演变的相关研究明显不足,至2018年11月总发文量为323篇[5]。利用中国知网(CNKI)指数数据库,将“网络舆情”和“网络舆情演变”进行关键词对比检索,可以发现每年包含“网络舆情”关键词的相关文献量远远高于包含“网络舆情演变”关键词的相关文献量(见图1)。再对这些包含“网络舆情演变”关键词的文献进行细分,会发现大多数的研究都是单独分析某一重大的网络舆情事件的演变过程,这些论文分析得都非常详细,然而单独的某一网络舆情事件毕竟有其特殊性,得出的规律结论未必能适合普遍的舆情发展态势,因此目前急需对大量的网络舆情事件进行演变研究,从而得到具有普适性的研究成果。

图1 以“网络舆情”和“网络舆情演变”为关键词对比检索

二、网络舆情演变的过程

网络舆情事件都会经历从萌发到消亡的过程,其演变过程可分为多个阶段。目前,大多数学者通过建立传播阶段模型对网络舆情传播阶段进行研究,他们从不同的视角出发提出了三阶段、四阶段、五阶段和六阶段模型[6]。本文以现有理论为基础,经过研究认为三阶段模型最为简单清晰,但有时不能够较为完整地还原网络舆情的演变过程,因此必要的时候在三阶段模型的基础上增加一个反复阶段,即萌发、高潮、消亡和反复四个阶段。综合2010~2017年年度重大网络舆情事件(共160件,每年20件),笔者将网络舆情分为民生类、公共安全类、社会矛盾类、时政类以及娱乐和公众人物类网络舆情这几种类型,尽管网络舆情事件在类型上有所区别,但在他们的演变过程却存在着趋同性,因此以“山东于欢案”为例对网络舆情的演变过程进行讨论。

山东于欢案的舆论由《南方周末》报道《刺死辱母者》所引发,它的传播延续了纸媒原创、门户网站传播和社交网络热议的舆论生成发酵经典路径[7]。

(一)萌发阶段

山东于欢案是典型的社会矛盾类舆情,极易引发网民的“代入感”,发挥移情作用,引起网民受众的共鸣,因此可以迅速吸引网民的注意。但值得注意的是,在2017年3月23日《南方周末》纸媒对于欢案做出深度调查报告《刺死辱母者》的当日和24日两天时间里,并未引起广大网民和媒体的关注,此时山东于欢案只是局限在一个区域性地方事件被讨论,没有形成有效的用户意见交互,影响也没有扩散开来。这时网络舆情处在萌发状态,但这种状态并不会持续很久,只需要一个契机便可以引爆舆情。

(二)高潮阶段

直到这篇报道被《南方周末》网页版刊登,众多媒体相继转载,微信朋友圈开始呈爆发性态势传播,舆情事件热度迅速上升,在更大的范围传播和扩散,网络舆情迅速进入高潮阶段,舆情事件的获知群体及弥漫空间持续扩大[8]。而不同阶层、不同地域、不同年龄和不同性别的网民在价值观上的差异投射到网络上呈现出的舆论分化,当判决结果和社会公众一般的心理期待相去甚远时便会引起社会舆论的反弹,在一定程度上也促进了舆情演变热度的增加。在出现舆情分化的同时还会出现圈层化现象,即一些阶层发声群体会相互抱团,相互声援,一些观点极易在这些圈层中得到固化,从而逐渐成为普遍认识。意见领袖也会相继介入,发表他们具有代表性的言论,从而引起网民的大量转发和评论。如作家易中天鼓吹于欢血性男儿既是正当防卫也是见义勇为;清华大学法学院教授周光权指出案中的不法侵害令人发指,于欢应属正当防卫;北京大学法学院教授陈兴良指出警察未能有效解除不法侵害,且将网民的关注点引向对我国刑法制度性的反思[9]。意见开始整合,网民间也逐渐形成了具有一定倾向性的意见等。随着越来越多的细节暴露在网民的视野中,网民的关注焦点由对事件本身的态度转变为事件的解决情况,给相关主管部门造成压力[10],如大量网民关注于欢案二审的结果,并引发广泛的讨论。

这时次生舆情事件成为推高网络舆情走势的动力,2017年3月26日济南公安官方微博发布了一则“毛驴怼大巴”的微博,暗讽网民是驴,将舆情热度推向新的高峰。网民在传播转发已知信息的同时,对事件进展充满焦虑,迫切希望知晓新的情况,这时山东聊城官方未能正面准确反馈,采取“鸵鸟政策”造成网民不满,而公信力下降带来的质疑情绪在网络平台上持续升级,济南公安的“毛驴怼大巴”事件成为了网民情绪发泄的突破口。2017年在3月26日网络舆情达到顶点,最高检、山东公检法等部门就山东于欢案进行集体回应,及时和解了激愤的舆情,平息了负面舆论,让网民的关注方向从对涉事机构愤怒的“指责”逐渐转向了对案情本身理性的“探讨”,网络舆情开始降温。

(三)消亡阶段

有时政府官方的正面回应在网络舆情事件中并非一定能使舆情降温,如“厦门公交大火事件”中政府的新闻发布会反而激化了网民参与舆情的情绪,舆情升温造成了网络舆情演变的第二次高潮。从于欢案可以看出,网络舆情的主力军虽然是网媒,但象征权威性的传统媒体的协同支持是功不可没的,如人民日报发表评论《辱母杀人案:法律如何回应伦理困局》正确引导舆论回归理性[11],华西都市日报结合调查走访跟进报道《起底“辱母案”借钱方》[12],力图还原事实真相。在多方配合下网络舆情自然冷却,加上新的舆情热点产生,网民的注意力被吸引,网络舆情进入消亡阶段。

(四)反复阶段

反复阶段严格来说应该是消亡阶段的一个分支,且并非所有的网络舆情在演变过程中都会经历这样的阶段,反复阶段的网络舆情热度往往不能达到高潮阶段的高度。在山东于欢案中,这个反复阶段是因2017年5月27日山东高级人民法院公开审理“于欢案”(即“于欢案”的二审)而开始的,热度远低于一审判后的舆论高峰期。经过消亡阶段政府的官方回应后,网民迫切想看到二审会带来什么样的结果,因此相关的讨论迅速席卷各大网站、论坛和社交网络平台,极大地引起了网民和新闻媒体的关注。值得一提的是经过高潮阶段和消亡阶段后,偏激的言论被淹没,网民更加倾向于理性地思考案件本身的审理结果,这与采取公开审理和微博直播审理的方式应该是有很大关系的,司法的公正性得到监督,满足了网民的需求,舆论监督和司法系统获得了良好的互动。该阶段舆情在2017年6月23日达到峰值,此时于欢案二审作出宣判,新浪、搜狐、凤凰网、网易、腾讯五大商业门户网站累计有46万余人参与,2万余条评论[13]。媒体和网民大多数支持二审的判决,并指出是舆论和司法的双赢。之后舆情总体开始呈现下降趋势,逐渐回复到缓慢消亡的状态,最终趋于平静。但这种状态并不代表舆情的终结,在下一次出现相似事件时舆情将以更加猛烈的态势爆发。

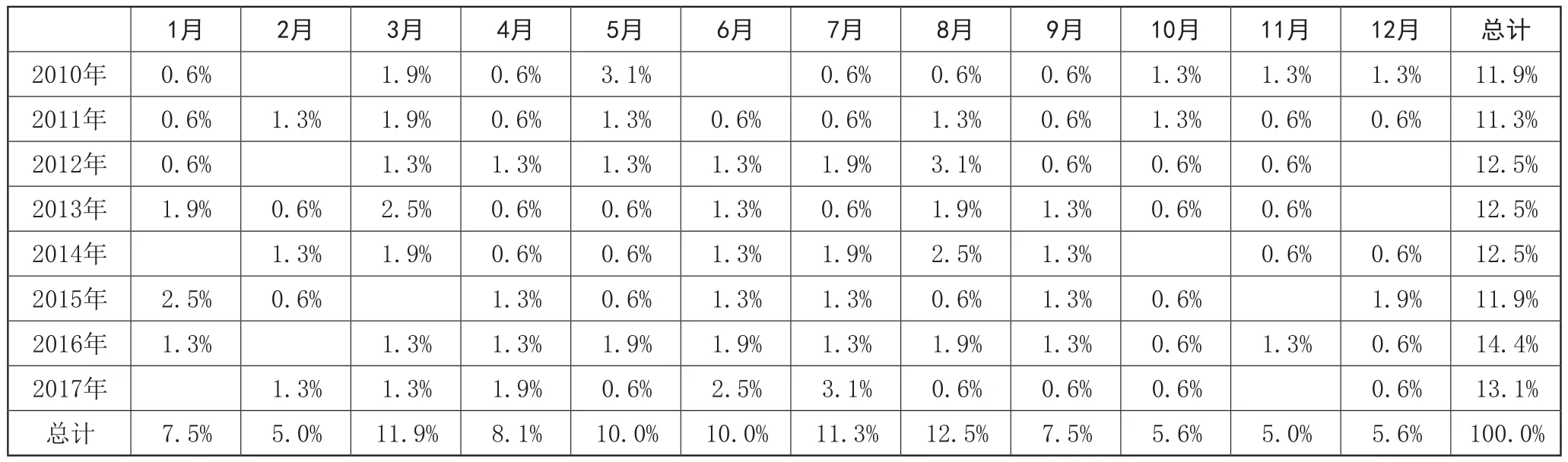

表1 2010~2017年重大网络舆情事件发生的年份和月份交叉表

三、网络舆情的演变规律

通过对中国知网现有的网络舆情演变规律相关研究成果进行分析和记录,笔者发现这些研究成果通常以重大网络舆情事件作为研究的样本,进而研究其演变的规律并进行相关总结。因此,本文采用中国社会科学研究所发布的2010~2017年《社会蓝皮书》中“互联网舆情报告”的数据,以其中列出的历年年度重大网络舆情事件为样本(共160件,每年20件),对网络舆情的演变规律进行分析,将网络舆情演变的规律分为三个方面,即时空规律、信息源媒介规律、介入节点规律来进行研究,希望总结出网络舆情演变的一般规律。

(一)网络舆情演变的时空规律

1.网络舆情演变的时间规律。利用社会科学统计软件SPSS 22.0统计整理这些网络舆情事件发生的年份和月份,如表1所示,可以总结出网络重大舆情事件发生最多的月份为8月,之后依次为3月、7月和5月、6月。因此,在8月份,网络舆情的演变应该是最为明显的,相关部门在这段时间里应当密切关注网络舆情的演变情况。

2.网络舆情演变的空间规律。利用社会科学统计软件SPSS 22.0对其中网络舆情事件的舆情演变地域进行分析,如表2所示,所占比重最大的是遍及全国范围的网络舆情事件,为28.75%,这些事件大多数涉及民生问题,如“各地房产限购”“多地爆集资案”“香港限奶令”“柴静雾霾事件”等,因此能够在短时间内吸引全国网民关注和讨论,从而引起群体的共鸣,产生重大舆情。

从表2可以看出,网络舆情的演变主要集中在东部发达地区、西部欠发达地区以及华东、华北、华南人口稠密地区。北京在重大网络舆情事件起源地中占比较大,其政治中心的地位使得网民中各层面的人群分布丰富,居民的网络信息交互频繁,依托于移动互联网的信息分享和意见交流,如“两微一端”,越来越多地成为社会舆论的发源地和发酵平台[7]。因此,网络舆情可在这样的地区迅速爆发,产生具有一定影响的网络舆情事件。这就要求有关部门及时公开相关细节,保障信息的透明,满足网民对信息的需求,可以从源头上减小重大网络舆情事件的产生几率。

表2 2010~2017年重大网络舆情事件的产生地

(二)网络舆情演变的信息源媒介规律

利用社会科学统计软件SPSS 22.0对重大网络舆情事件的信息源媒介进行搜集和编号后,再进行数据分析。可以发现,在这160个事件中,传播信息源媒介占比最高的是微博/微信等网络社交平台,约占37.32%,其次是国家级新闻机构,约占34.51%。这个数据可以表明,导致网络舆情演变的源头大多数集中在微博/微信等网络社交平台。随着时代的进步和科技的发展,移动端逐渐取代了客户端在网络舆情获悉方式上的地位,网络舆情从这些地方开始萌发,也使得网络舆情能够更加快速地扩大受众范围,从萌发阶段进入高潮阶段,这些用户层面信息交互更容易引发彼此间的共鸣,甚至形成圈层化现象,有关部门应该更加注意移动端的网络舆情演变情况。相较于地方新闻机构,国家级新闻机构的信息更容易引起网民的关注,笔者推测这与地方政府的公信力下降存在一定关系,因此地方新闻机构在网络舆情演变中起到的积极作用也受到一些限制。国家级新闻机构发布的信息具有权威性,内容大多数是有关民生和相关政策的,涉及网民自身利益,所以能够引起网络上广泛的讨论,为网络舆情热度的提升蓄势。门户网站和网络论坛也是较大的网络舆情演变信息源,这些媒介拥有固定的用户群体,他们的意见在交流整合后能够迅速成为一个群体的普遍认识,在网络舆情演变中起到不容忽视的作用。要防止群体极化的情况产生,有关部门应当及时引导网络舆情走向,避免舆情在演变过程中失去控制,产生网络舆情危机。

图2 2010~2017年重大网络舆情信息源媒介分布

(三)网络舆情演变的介入节点规律

1.新闻媒体。新闻媒体是网民获取网络舆情事件信息的首要途径,这其中包括传统新闻媒体(报刊、广播、电视)和网络新闻媒体。网络舆情事件的爆发往往都始于新闻媒体的报道,这其中传统新闻媒体的准确性应该是最高的,但其在时效性上远落后于网络新闻媒体。然而,即使是网络新闻媒体有时也不能做到实时播报,存在一定的时间差。这种时间差便会使得网络舆情的演变发生很大的不确定性,当网民得到的信息不确定、不完整,而官方的新闻媒体干预并未及时跟进,网络舆情事件将变得不可控,网络舆情可能会随着网络推手的不断运作朝着负面方向发展,从而导致舆情危机的产生,如“雷洋事件”“江苏湖北等地高考减招风波”等。同样,新闻媒体如果能够对网络舆情进行强有力的干预,虽然新闻媒体所带来的后续信息并不会直接决定网民的看法,但议题的改变将影响网民对事件进展的态度评价,如“薄熙来案”“中央对周永康立案审查”,新闻媒体传达中央反腐的决心,积极地引导了网络舆情演变的方向。

2.意见领袖。意见领袖之所以能作为网络舆情演变的介入节点,在于意见领袖在网络舆情导向上的关键作用。意见领袖既是网络舆情传播的中介,又能够对网络舆情进行有选择性描述和补充,增强其传播的效果。他们将获得的信息加工、整理,最终形成自己的想法,并将这种想法传播给更多的网民,如“山东于欢案”“榆林产妇坠亡事件”等网络舆情事件中意见领袖极大地缩短了网络舆情从酝酿到爆发的演变时间。意见领袖能够很容易地控制网络舆情的传播[14],网络舆情的演变也正是因为他们的存在而具有可操作性,即密切关注意见领袖评论和与其产生共鸣和反馈的内容,切断不良舆情的传播渠道,便能够把握网络舆情演变的方向,促进正面舆情的发展,遏制负面舆情的扩散,最终使网络舆情走向衰亡。

3.普通网民。普通网民会倾向于选择涉及自身利益或密切相关的网络舆情事件,参与其传播和讨论,网络舆情事件的话题敏感性和公共性影响了事件爆发的猛烈程度和扩散范围的大小[15]。这也是为什么在2010~2017年年度重大网络舆情事件中类似于“广东茂名PX项目群体事件”“兰州自来水苯含量超标事件”“柴静雾霾事件”这类民生类网络舆情事件占比重较大的原因之一。因此,在网络舆情演变中,普通网民作为受众群体,也是一个介入节点,初期可能网民对事件只是单纯地转发评论,网民之间的互动程度不高,也不能推动网络舆情的发展,网络舆情可能只保持在某一个状态。但一段时间后,如果网民间的交流或某一个网民的观点能够引起大量网民的共鸣,从而大量转发或激起更热烈的讨论,普通网民便也有成为意见领袖的可能性,会极大地影响网络舆情的演变,决定网络舆情事件是向正面还是负面方向发酵,决定网络舆情是持续爆发还是逐渐衰亡。