森林经营单位级碳储量动态变化研究

——以广西热林中心为例

李 晗,王 霞,孟京辉

(1.北京林业大学 省部共建森林培育与保护教育部重点实验室,北京 100083;2.河北省林业调查规划设计院,河北 石家庄 050000)

工业化发展、大量CO2等温室气体的排放,导致全球平均地表温度升高和海平面上升等,直接影响到人类的生存发展[1-3]。森林是最大的陆地生态系统,大约覆盖了地球陆地表面的30%,发挥着重要的生态、经济和社会效益,同时承担着碳汇与碳源的双重角色[1,4]。1997年《京都议定书》、2007年“巴厘路线图”和2009年“哥本哈根条约”无一不表明加强森林碳汇能力的迫切性与必要性,合理的森林经营是提高森林质量特别是森林碳汇能力的有效途径。Colombo等[5]总结了1990-2012年10种森林经营措施对碳储量的影响,发现其中9种都能有效增加一个轮伐期内的碳储量,Winjum等[6]基于12个国家森林碳储量变化的研究,提出积极有效的森林经营是增加森林碳储量的有效途径。

森林经营模式中的森林近自然林经营,是一种提倡模仿自然、接近自然的经营模式,在国内外得到广泛关注。近自然林是参照原生森林植被进行培育和管理,主要由乡土树种组成且具有多树种混交的,逐步向多层次空间结构和异龄林结构发展的森林[7-9]。目前,国内对近自然森林经营做了大量的研究,尤其是人工林近自然化改造的研究,涉及到我国主要人工林树种,如马尾松Pinus massoniana[2,10-13],杉木Cunninghamia lanceolata[14-15],落叶松Larix gmelinii[16-17],云南松P.yunnanensis[18-20],油松P.tabuliformis[21-22]。

2008年,中国林业科学研究院热带林业实验中心,引入近自然森林经营理论,系统地开展了马尾松、杉木人工林近自然化改造。2014年,Meng等[2]对改造效果进行了分析评价,发现近自然化改造林在林分结构、生物多样性、生长量等方面明显优于未改造林分。然而,该研究并没有对森林碳汇能力变化进行分析。本研究基于中国林业科学研究院热带林业实验中心3期238块系统布设样地,探讨碳储量变化规律,并对未来近自然林经营和碳汇提升提出可行性建议。

1 研究区概况及样地布设

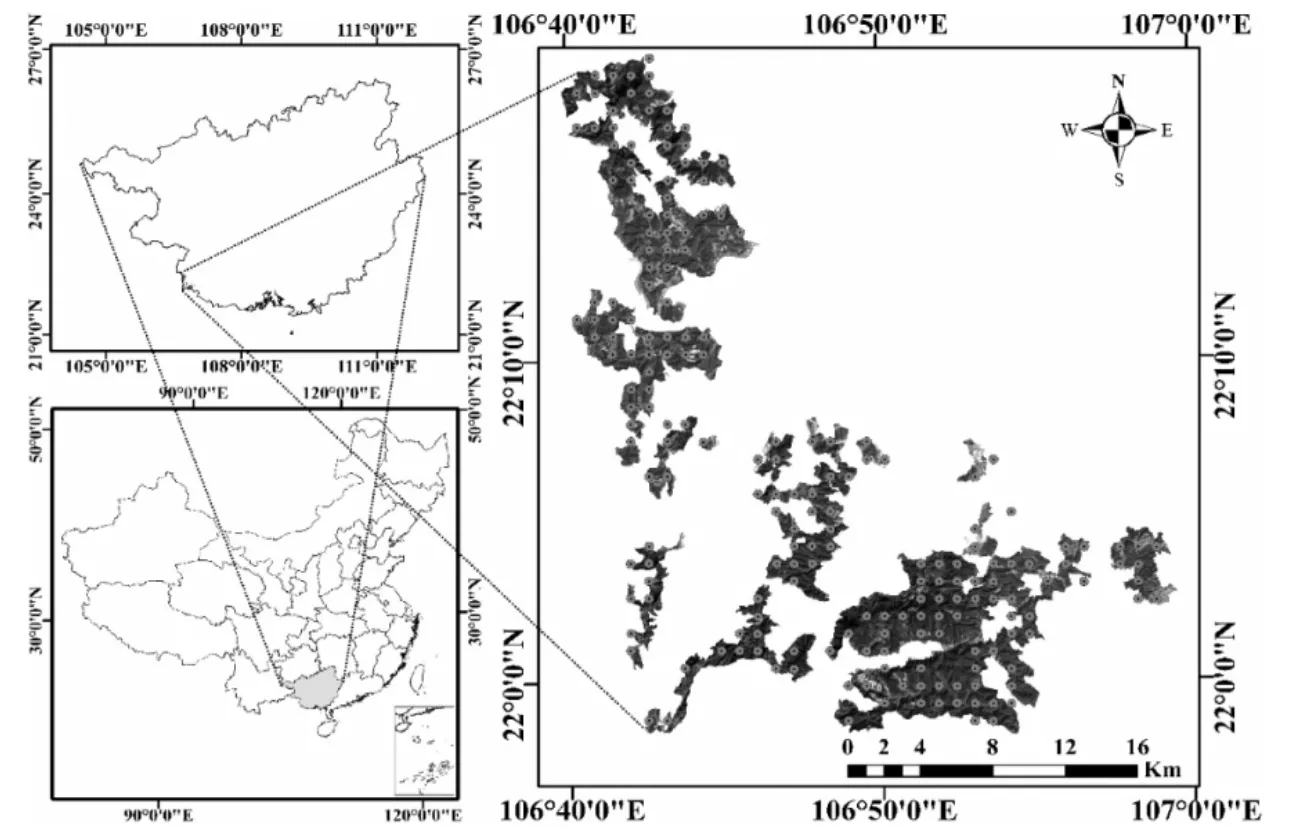

中国林业科学研究院热带林业实验中心(以下简称热林中心)(106°39′~ 106°59′E,21°57′~ 22°19′N)(图1)成立于1979年9月,是中国林科院直属的实验基地、科技创新基地和科普教育基地,地处广西壮族自治区西南的凭祥市,与越南毗邻,实验区横跨龙州、宁明、凭祥二县一市,面积190km2。该中心全年日照时数1 218~1 620 h,年平均气温20.5~21.7℃,年均降水量1 200~1 500 mm,年蒸发量1 261~1 388 mm,相对湿度80%~84%。地带性土壤为花岗岩发育的砖红壤,土层厚度>80 cm,pH值4.8~5.5。人工林为主,少部分天然次生林,物种资源丰富,乔木树种以杉木,马尾松,壳菜果Mytilaria laosensis,红锥Castanopsis hystrix,八角Illicium verum,格木Erythrophleum fordii,大叶栎Quercus griffithii,柚木Tectona grandis,灰木莲Manglietia glauca等为主。在试验区内按照系统抽样方法在公里网(1 km×1 km)交叉点布设238个群团样地,半径为21.51 m。每个群团由3个子样圆组成,子样圆中心点与群团样地中心点呈0°,120°,240°方位角三角辐射状,子样圆样地半径为6.51 m。本研究采用2011年、2013年、2015年复测数据,对热林中心研究区域内碳储量动态变化展开研究。近自然林改造前林分特征如表1所示。

图1 238块系统抽样样地分布Figure1 Distribution of 238 systematic sampling plots

表1 改造前林分基本特征Table1 Information of sample plots before transformation

2 研究方法

2.1 样地碳储量计算

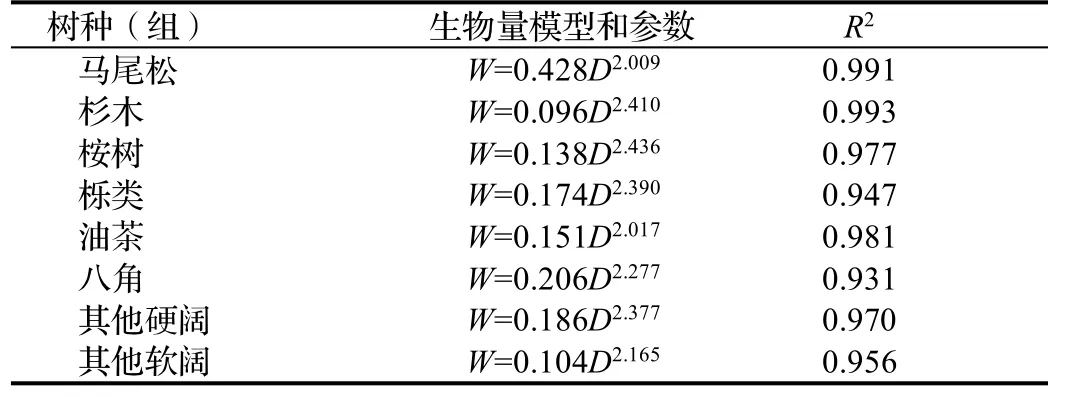

森林碳储量的估算大多是以森林生物量为基础的。估计森林生物量的方法可分为政府间气候变化专门委员会法、生物量经验(回归)模型法,转换因子连续函数法等方法[23-27]。目前,生物量回归法最为常用。本研究采用汪珍川等[28]构建的广西主要树种(组)生物量模型(表2),模型公式中D为树种(组)的胸径,W为对应树种(组)的生物量,以此公式对林木生物量进行估测。在林木生物量确定的基础上,采用碳转换系数得到每株林木的碳储量。本研究采用李海奎[29]提出的广西地区的碳转换系数,其中马尾松0.459 6,杉木0.520,桉树0.525 3,栎类(Quercus,栎属植物)0.500 4,硬阔类0.483 4,软阔类0.495 6,八角和油茶Camellia oleifera0.47。然后将样地所有林木碳储量求和得到样地的总体碳储量,并换算成每公顷碳储量。

表2 不同树种(组)的生物量模型和参数Table2 Biomass models and parameters for different tree species(groups)

2.2 热林中心碳储量估算

本研究布设的样地采用系统抽样,因此采用系统抽样估计量估计热林中心不同年份的碳储量。

系统抽样平均数估计值:

式中,为样地平均碳储量,n为样地数,yj为第j个样地的碳储量。

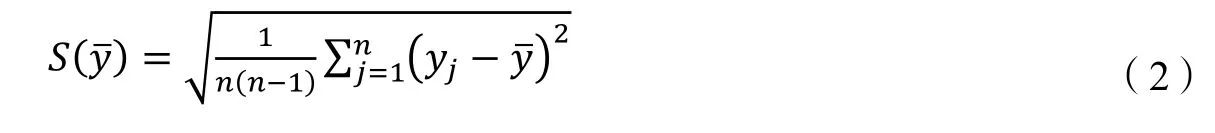

样本平均数的标准误:

式中,S(y¯)为样本平均数的标准误。

估计误差限:

式中,tα为可靠性指标,因本研究为大样本,以95%可靠性进行估计时,t0.05=1.96。

估计精度:

式中,为估计误差限;为样地平均碳储量;E为抽样误差;pc是估计精度总体林木碳储量估计区间:

式中,为整个林分样地数目。

2.3 统计方法

上述得到样地碳储量数据,用Excel软件统计出总的碳储量、不同树种碳储量、分坡度坡向碳储量,将未进行近自然林改造和经过近自然林改造的样地分别统计,并用SPSS软件做双因素方差分析。

3 结果和分析

3.1 热林中心的乔木林总碳储量变化

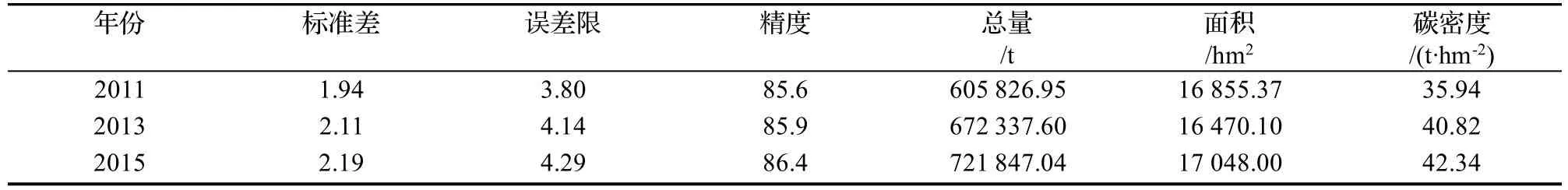

由表3可知,热林中心在2011-2015年期间,乔木林碳储量由2011年605 826.95 t增加至2015年721 847.04 t,年均增加29 005.02 t,年均增长率4.48%;2011-2013年年均增长率5.35%,2013-2015年年均增长率3.62%。碳密度也有所增加,由2011年的35.94 t·hm-2增加至2015年的42.34 t·hm-2,精度均达到85%以上。

表3 2011-2015年热林中心乔木林碳储量Table3 Carbon stocks of arbor trees in experimental area in 2011,2013 and 2015

3.2 不同林分乔木林的碳储量变化

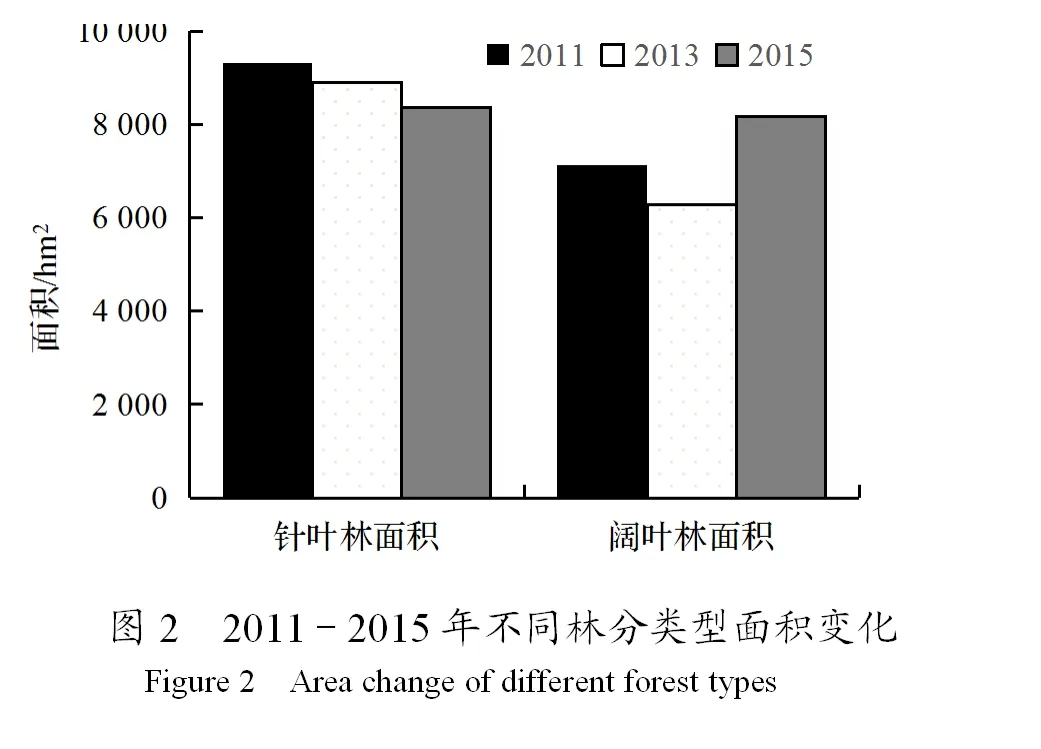

不同的林分类型,碳储量和碳密度也会有所差异。由图2和表4可以看出,针叶林面积一直在减少,由2011年的9 312.73 hm2减少至2015年的8 357.54 hm2,碳储量由2011年的413 753.07 t增加至2015年的479 611.05 t,占热林中心乔木林碳储量的比例由68.30%降低为66.44%,但仍是热林中心乔木林碳储量的主要贡献者。

阔叶树面积由2011年的7 115.16 hm2增加至2015年的8 166.48 hm2,碳储量由2011年的192 073.88 t增加至242 235.99 t,占热林中心乔木林碳储量的比例也由31.70%增加至33.56%。针叶树的平均碳密度高于阔叶树,2011年、2013年和2015年的平均碳密度为44.43,51.55,57.39 t·hm-2,阔叶林则为27.00,34.01,29.66 t·hm-2,相差的比较大。

针叶树的碳储量主要集中在马尾松,占2011年乔木林碳储量的62.92%,2013年的62.86%,2015年的62.18%。其平均碳密度远大于全国马尾松平均碳密度26.67 t·hm-2,杉木与全国杉木平均碳密度39.38 t·hm-2相持平,而桉树、栎类等远小于全国平均碳密度14.95,20.22 t·hm-2[29]。

表4 2011-2015年广西热林中心不同树种(组)乔木林碳储量Table4 Carbon stocks of different arbor species(groups)in experimental area in 2011,2013 and 2015

3.3 影响因素

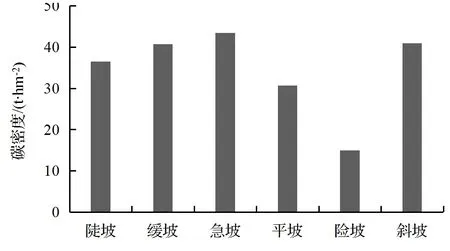

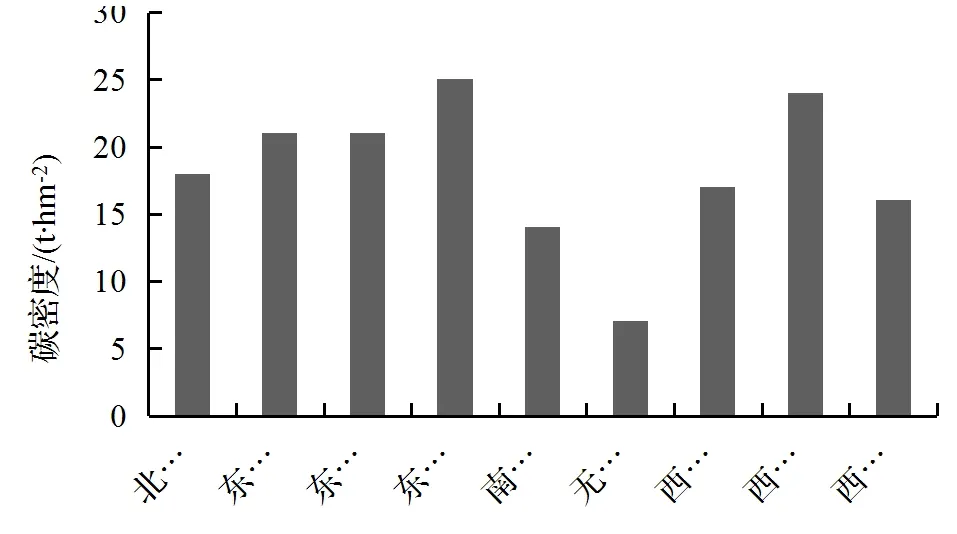

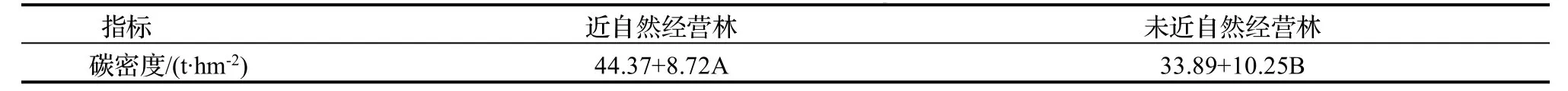

3.3.1 自然因素 广西热林中心属于亚热带季风气候,利于植被的生长,碳储量一直呈现增长状态。森林碳储量随坡度变化而变化,表现为斜坡>陡坡>缓坡>急坡>平坡>险坡(图3),碳储量随坡向(除无坡)变化不大(图4)。

图3 碳密度随坡度变化情况Figure3 Changes of carbon stocks with slope

图4 碳密度随坡向变化情况Figure4 Changes of carbon stocks with aspect

3.3.2 人为因素 不同的经营管理方式对森林碳储量的影响不一,一般认为采伐森林对其碳储量影响不大,推行施肥等措施在一定程度上能提高森林碳储量,不同的林网密度和林木栽培周期也会对森林碳储量产生影响。广西热林中心采用近自然林经营措施,目标树经营、择伐强度的选择以及混交林的设计在一定程度上都能提高碳储量,主要是针对马尾松纯林,2007年进行间伐,选择并标记90~120株·hm-2马尾松目标树,伐除干扰树,保留密度375~450株·hm-2,并在2008年林下均匀补植一年生乡土珍贵树种容器苗、主要包括红锥、格木、大叶栎等,补植后连续3 a抚育管理,第4至第5年修枝整形。桉树的改造是2007年皆伐之后保留萌芽条进行培育,2008年林下套种降香黄檀Dalbergia odorifera。选取造林时间与近自然经营林分相差不超过1个龄级(5 a为1龄级)、立地条件大致相同的马尾松、桉树的纯林和混交林样地按照轮伐期经营方式,在造林后第4至第5年进行1次透光伐,第12至第14年进行第1次抚育性间伐,间伐强度为株数的20%~30%,以后每5 a进行1次间伐,到林分主伐年龄31年进行皆伐作业,间伐作业时伐去一部分采伐林内干形差、有病虫害或受损害的林木、被压木、个别主林层林木(如马尾松、桉树)以及非目的树种的乔木和灌草。

表5 近自然林经营对森林碳密度的影响Table5 Effect of near-nature forest management on carbon stocks

4 讨论与结论

本研究通过对3期热林中心系统抽样样地数据来估算整个热林中心乔木林碳储量,不仅为管理者和决策提供科学可靠的碳储量数据和相关信息,也可以为近自然经营建设提供基础数据。

4.1 结论

2008年至2015年,热林中心按照森林近自然经营理念进行改造,乔木林碳储量呈逐年增长趋势,年均增加 29 005.02 t,年均增长率 4.18%,碳密度 2011 年 35.94 t·hm-2,2013 年 40.82 t·hm-2,2015 年 42.34 t·hm-2。

马尾松林有最大的碳储量和碳密度,并远大于全国的平均数。

经过近自然林经营林分的碳密度明显大于未经过近自然林经营的林分,表现出显著性差异(P<0.05)。

4.2 讨论

从碳密度来看,2011年热林中心乔木林平均碳密度为35.94 t·hm-2,大于韩明臣等[30]研究的广西2010年人工林平均碳密度21.77 t·hm-2,2015年平均碳密度与全国平均值44.91 t·hm-2相持平,但远小于世界平均值86 t·hm-2[31]。热林中心主要树种马尾松人工林乔木层平均碳密度为70.07 t·hm-2,高于周玉荣等[32]估算的我国暖性针叶林植被平均碳密度49.97 t·hm-2及毗邻的广东省2012年的23.01 t·hm-2[33]。从数据上看,广西热林中心有较大优势,这可能与热林中心气候有关,水热条件较好,利于森林植被生长。

与自然因素相比,人为因素对森林碳储量有着更大的影响。广西热林中心最大的人为因素就是采取的经营模式。

经营模式不同,碳密度也会有较大差别。采用人工林连作经营的广西平桂管理区2009年人工乔木林碳密度仅为15.98 t·hm-2[34],而采用近自然林经营模式的热林中心碳密度是其2倍多,同时张涛等[35]的研究也发现对于油松人工林来说碳储量表现为近自然经营>常规经营。

近自然森林经营能够提高生物多样性。国内外很多研究表明森林生物多样性与森林生产力呈正相关,Naeem等从建立的多个人工生态系统、LIANG等从全球尺度上证明了这一点[36-37],近自然目标树经营能够通过目标树择伐改善林内的自然条件和微环境,使得群落丰富度提高[38],形成的林隙使林下幼树的生长成为进界木,微环境的改变也有利于更多的树种进入。森林多样性的提高能够提高森林生产力,在此基础上提高森林碳吸收率,从而增强森林碳汇能力。

结构决定功能,近自然经营通过目标树择伐使保留木得到更多的生长资源,直径生长量和蓄积生长量增加,这与国外学者的研究结果一致[39-41],相对应的生物量也会随之增加,国内学者陆晓明[10]的研究证实了这一点。异龄混交林造林和补植珍贵乡土树种相结合,能够有效地改善林分的不合理结构,改变林分的树种组成,增加生物多样性,改良土壤肥力进而促进林分生长,延长碳循环周期,增加森林碳汇能力,从而实现可持续经营,与王懿祥[42]和刘宪钊[43]的研究结果一致。

本研究仅估算了热林中心乔木层部分活立木的碳储量,尚未包括其中的枯死木、灌木层、草本层、枯枝落叶层以及森林土壤层等部分的碳储量,尤其是土壤中的碳储量,有关研究已经表明土壤是我国重要的碳库,国内森林土壤平均碳储量为193.55 t·hm-2[32],所以不能准确反映热林中心森林植被的碳储量情况和森林近自然经营的全部效果,仍需补充和完善。