晚清民初汉语教材的处置式

李凌

摘 要:晚清民初的汉语教材对处置式的应用已比较成熟。“把”字类处置式占据主流,“将”字类用例较

少。“把/将”后的宾语,构成形式多样,以有定确指的成分为主,也有无定已知的成分。处置式的语义以表示动作实施后事物发生变化或产生结果或处于某种状态为主,句式丰富灵活。

关键词:处置式;“把”字句;“将”字句;句式语义

一、引言

处置式一直是汉语研究的热点,也是对外汉语教学的难点。王力先生(1944/1985:87)最早提出“处置式”的概念,“凡用助动词将目的位提到叙述词的前面,以表示一种处置者,叫做处置式。”在他之后,研究者们从不同角度、不同层面对处置式展开讨论(潘文娱,1978;宋玉柱,1981;张济卿,2000;沈家煊,2002;刘培玉,2009;郭浩瑜,2010),不过这些研究都是基于近现代汉语本土语料。本文尝试考察晚清民初由西方和日本编者撰写的汉语教材中的处置式,为汉语及汉语教学研究提供不同的视角。

晚清民初汉语教材作为珍贵的汉语研究语料,无论是对于汉语历史语法研究,还是汉语第二语言教学研究,都有重要参考价值。本文选取了8部以北京官话为描写对象的汉语教材,这些教材主要适用于初中级阶段以汉语作为第二语言的学习者,难度大致相当。

《寻津录》(以下简称《寻》)是英国外交官威妥玛(Thomas Francis Wade)的第一部汉语教科书,1859年出版。本文选取的语料包括天类、《圣谕广训》第一章、用于语音练习的句子。

《伊苏普喻言》(以下简称《伊》)由日本外交官中田敬义根据《伊索寓言》的日语版译成北京官话,1879年出版。选取的语料为书中的237则寓言故事。

《语言自迩集》(以下简称《语》)是威妥玛为英国来华译员编写的汉语教科书。选取的语料为1886年第二版中文课文,包括散语章、问答章、谈论篇、秀才求婚/践约传。

《改订官话指南》(以下简称《改》)由金国璞在日本翻译生郑永邦和吴启太合著的《官话指南》的基础上改订而成,1903年出版。选取的语料包括应酬琐谈、官商吐属、使令通话和官话问答四卷的内容。

《北京纪闻》(以下简称《京》)由日本汉语教师冈本正文编译,1904年出版。选取的语料为言文对照的200则新闻报道。编者将摘录自当时报纸的新闻报道译作北京官话,原文和译文对照呈现。

《华英文义津逮》(以下简称《华》)由英国外交官禧在明(Walter C. Hiller)编写,选取的语料为1909年第二版第二卷的12篇小说。

《华语跬步》(以下简称《跬》)是日本汉语教师御幡雅文编撰的教科书。选取的语料为1911年增补第九版的内容,包括单句散语类、续散语类、接见问答、常言类、通行捷诀、部首俗称。

《北京话语音读本》(以下简称《北》)由瑞典汉学家高本汉(Klas Bernhard Johannes Karlgren)编写,1918年出版。选取的语料为读本的20个民间故事。

王力先生(1944/1985:82)指出,处置式“把目的位放在叙述词的前面,只须在叙述词的原来位置加上一个助动词‘把或‘将字。”祝敏彻(1957)也提出,处置式导源于“将/把+NP1+V2”中“将/把”的语法化。所以,本文通过考察语料中表处置义的“把”字句和“将”字句,一窥晚清民初汉语教材处置式的使用情况,所考察的“处置式”包括吴福祥(2003)界定的广义处置式、狭义处置式、致使义处置式。工具式,如“他把棍子在我脑袋上打了一下儿”(《语》)和“你先把纸堵住这个窟窿罢”(《跬》)这类句子,不在本文讨论的范围内。

二、“把”字句和“将”字句的分布

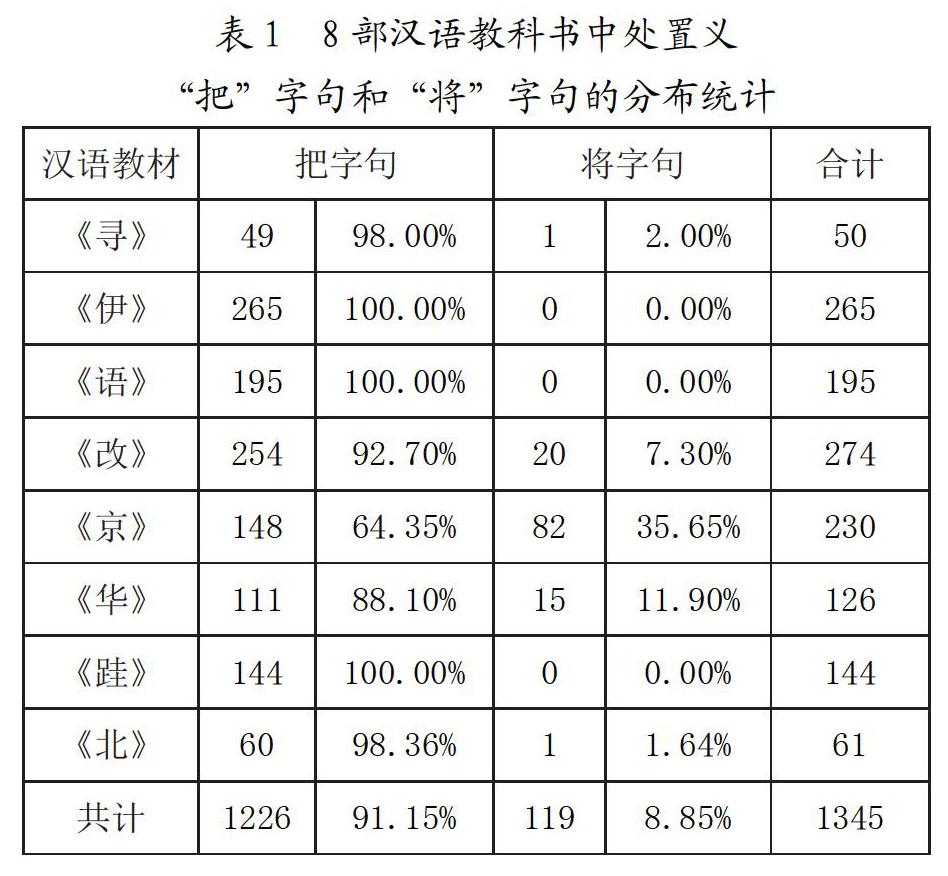

8部汉语教科书中处置义“把”字句和“将”字句的分布,如表1所示:

从表1可以看出,在“把”和“将”的使用上,“把”字占据主流,而“将”字用例较少。8部教材中的处置式共1345例,其中“把”字类处置式1226例,占91.15%;“将”字类处置式119例,仅占8.85%。

对于处置式来说,用“将”还是用“把”,区别不在语义,而在于语体色彩。随着语言发展,“把”和“将”逐渐产生文白之别,“把”字句在口语中大量使用,而“将”字句逐渐脱离口语,主要在书面语中使用(刁晏斌1993)。《尋》《伊》《语》《跬》《北》5部教材以口语为主,“将”字句都只有1例或0例;《改》《华》《京》3部教材,“将”字句共117例。《改》以问答为主,口语色彩也较浓,“把”字句的使用在90%以上,不过因涉及官商外交,也有部分内容较为正式,有少量“将”字句。《华》改编自《聊斋志异》,《聊斋志异》本是文言小说,改编也难免保留一定的书面语特点,“将”字句比例超过了10%。《京》摘录的当时报纸的新闻报道,是多用“将”字句的书面语体,翻译时则采用多用“把”字句的北京口语,故“将”字句比例最高,达35.65%。

通过以下例句,可以明显看出语体对句式选择的影响。例如:

(1)a.敝国领事官和道台辩论说,若是以中国船户之话为可信,那么那个船户,原禀的是轮船将他的船舵碰折了,将船帮也撞坏了。(《改》)

b.那个船户周立成原禀的,是把他的船舵撞折了,把船帮也撞坏了。(《改》)

(2)a.理藩院衙署书役张姓,因办蒙古补缺,向某索银若干,并未将银与司员瓜分。日昨该院司员将书役张姓送坊看押。(《京》)

b.理藩院衙门的书办姓张的,因为蒙古补缺的事情,和人家要了多少银子,可是他可没把这银子分给司官。前两天那衙门的司官把姓张的书办交坊看押。(《京》)

例(1)a句是官员的转述,用书面语色彩较浓的“将”字句;b句是船户自己的禀告,用口语色彩较浓的“把”字句。例(2)选自《京》第十五则新闻报道“书差被惩”,a句是摘录的报纸原文,b句是编译者翻译的北京口语。可以看出,“将”和“把”有明显的文白之别。

三、“把/将”的宾语类型

处置式对句中成分有一定的要求和限制。我们将处置式记作“把/将+NP+VP”,下面具体分析“把/将”的宾语NP。

1.NP是专名或者代词。例如:

(3)老道把王七叫过去。(《华》)

(4)某国人心疑同党,恐其劫掠,故开枪将伊轰毙。(《京》)

(5)你只管这么怒气冲冲的,倒像要把谁撵出去似的。(《语》)

2.NP是由代词、指量短语等修饰的名词性短语。例如:

(6)不过求阁下将此事回明知县,就提我请他赶紧弹压。(《改》)

(7)那个钱铺的人把那只镯子又给了他了。(《北》)

(8)他禀请商部大臣,要整顿市面,把从前的旧习气,都要除了。(《伊》)

3.NP是光杆名词。例如:

(9)我本将心托明月,谁知明月照沟渠。(《寻》)

(10)叫送货的把货送到某处去。(《跬》)

4.NP是由量词、数量短语等修饰的名词性短语。例如:

(11)你们家孩子拿竿子把张画儿捅破了。(《寻》)

(12)有一个老头儿,要把一头驴拉到左近的集上卖去,就同着儿子拉着走。(《伊》)

“把/将”后宾语,1、2类表示有定、确指,3、4类NP则是无定的形式。“一般来说,说话人认为听话人能识别的就用有定形式,认为听话人不能识别的就用无定形式。”(张伯江,2000)无定形式在句中虽然不是确指,但表示已知,听话人可以借助常识或上下文获知NP表示的事物。

NP的定语有的非常复杂,例如:

(13)方栋就把方才有个东西打他鼻子里出去走了半天又回来了在他眼睛框儿里说话的事告诉他媳妇儿了。(《华》)

例(13)“把”后的名词“事”有一个很长的定语“方才有个东西打他鼻子里出去走了半天又回来了在他眼睛框儿里说话”,这个定语对于母语者都又长又难,遑论第二语言学习者。可以看出,晚清民初的汉语教材对语法难度的考虑还不够全面。

四、处置式的句式语义

“处置”具体表示什么,继王力先生对“处置”的定义后,研究者们有很多不同看法。潘文娱(1978)提出“广义的处置”,VP的动作行为是对NP施行的,VP有广义的结果,包括结果、程度、趋向、状态、时间、动量6种。宋玉柱(1981)认为,“处置”应理解为句中动词所代表的动作对“把”字介绍的成分施加某种积极的影响,这种影响往往使得该受动成分产生某种变化,产生某种结果,或处于某种状态。张济卿(2000)认为,“处置”是指包括处理、操作、对付、致使等多方面内容在内的广义的语法意义。沈家煊(2002)把“处置”分为“客观处置”和“主观处置”。刘培玉(2009)把“处置”分为“语法处置”和“逻辑处置”。郭浩瑜(2010)指出,典型处置式的语法意义表示“处置”,非典型处置式的语法意义表示“致使”或“遭受(损失、不幸、不如意)”。

诸位先贤对处置式的分析往往不太关注语义分析是否能把句式结构概括全面,而句式与语义的对应在汉语教学中非常重要。因此,本文尝试从句式与语义结合的角度出发,对处置式进行分析。

(一)表示动作行为实施后,某事物的状态发生位移变化,多为时间、空间上的变化。

1.把/将+NP1+(A+)V+在/到/给+NP2

(14)王成将鹌鹑装在口袋里。(《华》)

(15)一天把儿子们都叫到跟前儿,吩咐拿一捆儿劈柴来。(《伊》)

(16)你把那张红纸递给我。(《改》)

吴福祥(2003)将这类句式界定为广义处置式,是处置式的典型形式、基础结构;也是吕文华(1994)总结的对外汉语“把”字句教学中最常用,应在初级阶段学习的句式。

2.把/将+NP+(A+)V+C趋向

这里的趋向补语表达的是趋向动词本身的意义,也即表示动作行为实施后某事物空间位置的移动。例如:

(17)一会儿他们就将白鹌鹑把了来。(《华》)

(18)这明明儿的是叫我把你摔下去。(《语》)

(二)表示动作行为的实施对某事物的性質产生影响,使某事物和另一事物有等同关系或发生联系。

这类句式可表示为:把/将+NP(+A)+V+O。此处的动词多表示“处置(作)”,也可表示“处置(成)”,是吴福祥(2003)界定的广义处置式的一种句式。例如:

(45)后此碑废置,将背面作为石屏门柱,年久墙坍碑字后露,今不知在何处矣。(《京》)

(46)求把我变成标致姑娘的样儿罢。(《伊》)

(三)表示动作行为实施后,某事物发生了某种变化,或产生了某种结果,或处于某种状态。句式结构最为丰富灵活,是吴福祥(2003)界定的狭义处置式,由广义处置式发展而成。

1.把/将+NP+(A+)V+C

这类结构的数量较多。动词后的补语以结果补语和趋向补语为主,动词前面常带状语。

把/将+NP+(A+)V+C结果,表示动作或者状态的结果。结果补语多指向动作的受事,也有工具、处所等。例如:

(19)北河冻凌顺流而下,将停泊船只及木筏之缆撞断。(《京》)

(20)整整的写了两天,把笔尖儿都写秃了。(《跬》)

把/将+NP+(A+)V+C趋向,这里的趋向补语表达的是结果意义和状态意义,也即表示动作行为实施后某事物达到某种结果、处于某种状态。例如:

(21)因失火将房屋及物件焚去。(《京》)

(22)那个人把褂子亮起来,连怀里都查看了,并没一样夹带藏掖。(《伊》)

2.把/将+NP+(A+)V+“了/咯/着”

构成表结果义的形式,表示动作结果的状态:实现、进行或持续。例如:

(23)隔壁蹿进个贼来,把攒盒里的点心也吃了。(《寻》)

(24)你先把今儿买的那些白糖倒一半儿给和拢着。(《跬》)

(25)人生百岁,不过一眨眼儿的光景,把银子钱结结实实的收着。(《语》)

3.把/将+NP+(A+)V+O

谓语和宾语之间有多种语义关系,如受事、处所、数量等,多表示动作行为实施后事物产生变化或结果。例如:

(26)那么我回去,将中堂大人们所论的办法,回明我们大人。(《改》)

(27)未遂,竟将该店主私押某守备署内。(《京》)

(28)把好的拣了几个。(《语》)

4.把/将+NP+A+V

表示动作行为的变化,状语多表示范围、频率、方式等。例如:

(29)今将在该处左近一带者一律驱逐,不准在该处摆设,皆令其移至桥之两傍云。(《京》)

(30)他不肯收货,要把原给的定银退回,叫洋商将货物另行出售。(《改》)

5.把/将+NP+V

动词前后无任何附加成分,V只有包含“结果义”,才能在一定的语境中充当句子谓语。用例很少,代词作谓语列入这类结构。光杆动词作谓语,“将”字句数量比“把”字句多,这与“将”字句多用于书面语体有关。

(31)某仆向花儿司飞奔而去,遽将张八疯子控告。(《京》)

(32)你看这些苦修行的和尚练气的道士空把人伦灭绝。(《北》)

(33)你能把我怎么样?(《京》)

6.把/将+NP+复杂结构

谓语部分是连动短语或兼语式,结构较为复杂。

(34)当铺掌柜随即报知捕班,将某拘拿送县收监。(《京》)

(35)求你们把这封信拆开念给我听听。(《北》)

(36)就把行李全都叫驴驮着走,才过了两三天,驴受不得了。(《伊》)

(四)描述动作的情态或表达动作的矢量

1.把/将+NP+(A+)V(一)V

通过动词重叠形式表示动作的尝试(情态)、少量(矢量)。

(37)小的今天得赶紧的,把东西先归着归着罢。(《改》)

(38)那桌面儿不是很光润,把他擦一擦罢。(《语》)

2.把/将+NP+(A+)V+C

把/将+NP+(A+)V+C数量,主要是动量补语,表示动作行为进行的数量。

(39)他从车上跳下来的时候儿把腿扭了一下儿。(《语》)

(40)王成跟他媳妇儿细将前头事情说了一遍。(《华》)

把/将+NP+(A+)V+C情态,描写动作行为的情态,用例较少。

(41)这小姑娘把脸儿臊的飞红。(《华》)

把/将+NP+(A+)V+C程度,V多为表示感觉、生理、心理等的动词,补语描述动作行为的程度。用例也较少。

(42)你太把我看轻咯!(《语》)

3.把/将+NP+A+V

状语多为“一”,描述动作短暂或突然的情态。

(43)把胡大成细细儿这么一打量。(《华》)

(44)驴偏不肯退回,往前直挣,这么着,脚夫生了气,把揪着的尾巴一纵。(《伊》)

(五)遭受义处置式,表示遭受(损失、不幸、不如意)

1.把/将+(一)个+NP+VP

“把/将”的宾语含有“(一)个”时,句子有出乎意料的意思,而出乎意料往往会和“不如意”联系起来。

(47)猛然间闪电一闪,把个孩子唬得哭了。(《寻》)

(48)把一个小家当儿全都花没了。(《华》)

2.把/将+NP+给+VP

表示动作行为实施后,“把/将”后的NP产生意外的结果或遭受损失。

(49)将这耳挖子给丢咯。(《华》)

(50)(我那跟班的)昨儿个又把我要紧的东西给砸了。(《跬》)

(六)致使義处置式:把/将+NP+VP

NP不是谓语动词的受事,是它的当事或施事。

(51)若肯把我作你们的王,我可以给你们防御外贼。(《伊》)

(52)睡梦中把我冻醒了。(《语》)

五、结语

处置式中的“把”字句和“将”字句,其语法化历程,从六朝开始,历经唐宋的发展,元明时期定型,到清代完成(刘子瑜2009)。本文通过考察晚清民初的汉语教材,发现这一时期汉语教材处置式的确比较成熟,主要呈现出以下特点:

1.在“把”和“将”的使用上,“把”字句占据主流,“将”字句用例较少。在不同语体中,“把”和“将”的分布比例不同。口语语体语料中,“把”字句基本都在90%以上;书面色彩较浓的语料中,“将”字句比例略高。

2.“把/将”后的宾语,构成形式灵活多样,主要表示有定确指,也有表示无定但已知的成分。

3.处置式的句式语义:(1)主要是表示动作行为实施后事物发生某种变化,或产生某种结果,或处于某种状态;表现在句式上是动词带结果补语、趋向补语,带宾语,带“着/了/咯”等。句式丰富灵活,用例最多。(2)表示位移的变化;表现在句式上是动词后带“在/到/给”引出的介词宾语,带趋向补语。句式比较简单,用例较多。(3)表示动作行为实施后,某事物和另一事物发生联系;表现在句式上多为表示“处置作(成)”的动词带宾语。句式较简单,但用例不多。(4)描述动作的情态或动作的矢量。句式结构大多不复杂,但用例不多。(5)表示遭受义和致使义,句式和语义难度较大,用例较少。

参考文献:

[1]崔希亮.“把”字句若干句法语义问题[J].世界汉语教学.1995,(3).

[2]刁晏斌.近代汉语“把”字句与“将”字句的区别[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),1993,(1).

[3]郭浩瑜.处置式的语法意义[J].洛阳师范学院学报,2010,(1).

[4]刘培玉.关于“把”字句的语法意义[J].汉语学习, 2009,(3).

[5]刘子瑜.处置式带补语的历时发展[J].语言教学与研究,2009,(1).

[6]吕文华.对外汉语教学语法探索[M].北京:语文出版社,1994.

[7]潘文娱.对“把”字句的进一步探讨[J].语言教学与研究, 1978,(3).

[8]沈家煊.如何处置“处置式”?[J].中国语文,2002,(5).

[9]宋玉柱.关于“把”字句的两个问题[J].语文研究,1981,(2).

[10]王力.中国语法理论[M].北京:商务印书馆,1985.

[11]吴福祥.再论处置式的来源[J].语言研究,2003,(3).

[12]张伯江.论“把”字句的句式语义[J].语言研究,2000,(1).

[13]张济卿.有关“把”字句的若干验证与探索[J].语文研究,2000,(1).

[14]祝敏彻.论初期处置式[A].语言学论丛(第一辑)[C].北京:新知识出版社,1957.