小班尺度森林资源质量评价

孙敏 周春国

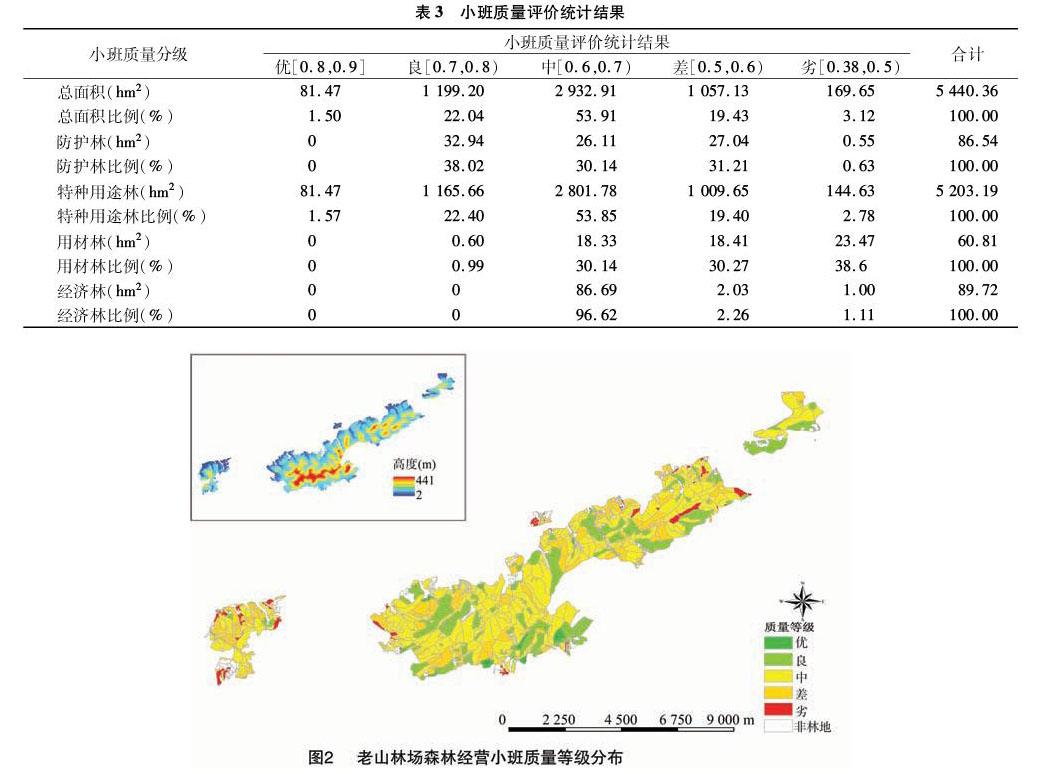

摘要:森林资源质量评价方法众多且各具特色,以江苏省南京市老山林场为例,利用林地数据库,基于森林小班尺度选取森林生产力、立地质量和林分结构稳定性3个方面进行森林质量评价,拟定郁闭度、胸徑、单位面积活立木蓄积量等11个评价指标,采用数字归一化、层次分析法并结合专家意见,构建了一套森林资源质量状况的评价指标体系,将整个林场森林资源质量状况划分为5个等级,分别为优、良、中、差、劣。结合部分样地实地考核结果与老山林场实际情况,认为评价结果与森林资源质量的真实状况相符,评价方法可行,老山林场急需进行有效合理的森林抚育,改善林分结构,提高森林质量。基于林地数据库合理建立森林资源质量评价体系,整体掌握森林资源质量状况,及时了解森林资源动态变化,为制定科学的森林可持续经营方案提供依据,数据来源方便快捷且准确性高,评价结果可直接运用到森林经营实践中。

关键词:森林资源;质量评价;层次分析法;可持续经营

中图分类号: S757 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2019)02-0101-04

长期以来,我国的林业生产与建设存在着严重的“重数量,轻质量”问题,但是森林资源是数量与质量的统一体,量与质的保证是森林资源发挥其生态、社会、经济等多种效益的基础[1]。森林资源质量评价可以更清楚直观地体现森林质量的好坏,其最初的研究方式为定性评价,这种评价方式带有很大的主观性,评价结果不能科学合理地展现森林质量空间分布状况。目前森林资源质量评价更加趋向于定量评价,方法众多且各具特色,包括层次分析法、模糊综合评价法、综合指数法、物元分析法、灰色关联度法等评价方法[2-8]。评价指标的不定性且评价数据不易获取性,给评价带来不便,评价结果对森林经营缺乏指导意义,因此本研究依据林地数据库的森林资源数据对其进行合理分类和量化,根据实际情况对层次分析法指数标度及评价进行改进,更加全面地反映森林资源质量状况,其方法简便,便于及时掌握森林资源质量动态变化,为森林资源规划与森林经营方案的编制提供有力依据。

1 研究区概况

老山林场位于江苏省南京市浦口区中北部,东连高新技术开发区,西接安徽和县,南、北分别与江浦街道、星甸、永宁、汤泉、顶山、泰山等镇街毗邻[9]。地貌属低山丘陵,海拔在 2~400 m之间。地带性土壤为黄棕壤,地域性土壤有黄褐土、石灰岩土、紫色土、基性岩土、老红土等土类。地处北亚热带,夏季炎热,冬季寒冷,四季分明,日照充足,雨量充沛,无霜期长。年平均气温15.3 ℃,极端最高温40.7 ℃(1959年8月22日),极端最低温-14 ℃(1955年1月6日)。年平均日照时数 1 997 h。年平均降水量1 000~1 050 mm,最多1 561 mm(1954年),最少465 mm(1978年)。森林面积 5 440.36 hm2,森林覆盖率90.3%,活立木总蓄积量 39.6万m3,包括常绿阔叶林、落叶阔叶林、常绿落叶混交林3种类型及少量人工针叶林和经济林,植物种类达148科1 053种,主要树种有马尾松(Pinus massoniana)、黑松(P. thunbergii)、黄檀(Dalbergia hupeana Hance)、黄连木(Pistacia chinensis Bunge)、麻栎(Quercus acutissima Carruth)、枫香(Liquidambar formosana)、栓皮栎(Quercus variabilis Bl.)、杜仲(Eucommia ulmoides Oliver)等。

2 研究方法

采用老山林场2012年的林地数据库数据,含751个有林地小班数据及部分样地实测数据,在本着服从科学性、适用性和可操作性原则[10]的基础上,对老山林场森林质量进行综合评价。试验分为数据归一化、指标体系构建、小班质量指数计算、老山森林资源质量分级4个步骤。

2.1 数据归一化

2.2 评价指标体系构建

2.2.1 评价指标的确定 层次分析法(analytic hierarchy process,简称AHP法)是最早由美国运筹学家匹茨堡大学教授Thomas L.Saaty提出的一种层次权重决策分析方法[11],是将有关元素分为目标、准则、方案等层次,在此基础上结合定性与定量方法的多目标决策方法。本研究根据老山林场实际状况,对评价指标进行筛选,筛选原则为具有可行性、代表性、相对独立性、可比性、整体性、实用性[12],并在借鉴前人研究成果的基础上[13-16],以森林质量评价为最终目标层(A),从森林生产力、立地质量、林分结构稳定性3个方面构建评价体系的准则层(B),各主要构成要素的隶属评价因子为评价因子层(C),森林生产力由平均胸径、郁闭度、单位面积活立木蓄积量3个评价因子组成;立地质量由坡度、坡位、坡向、可及度、土层厚度5个评价因子组成;林分结构稳定性由灾害程度、优势树种、龄组3个评价因子组成。

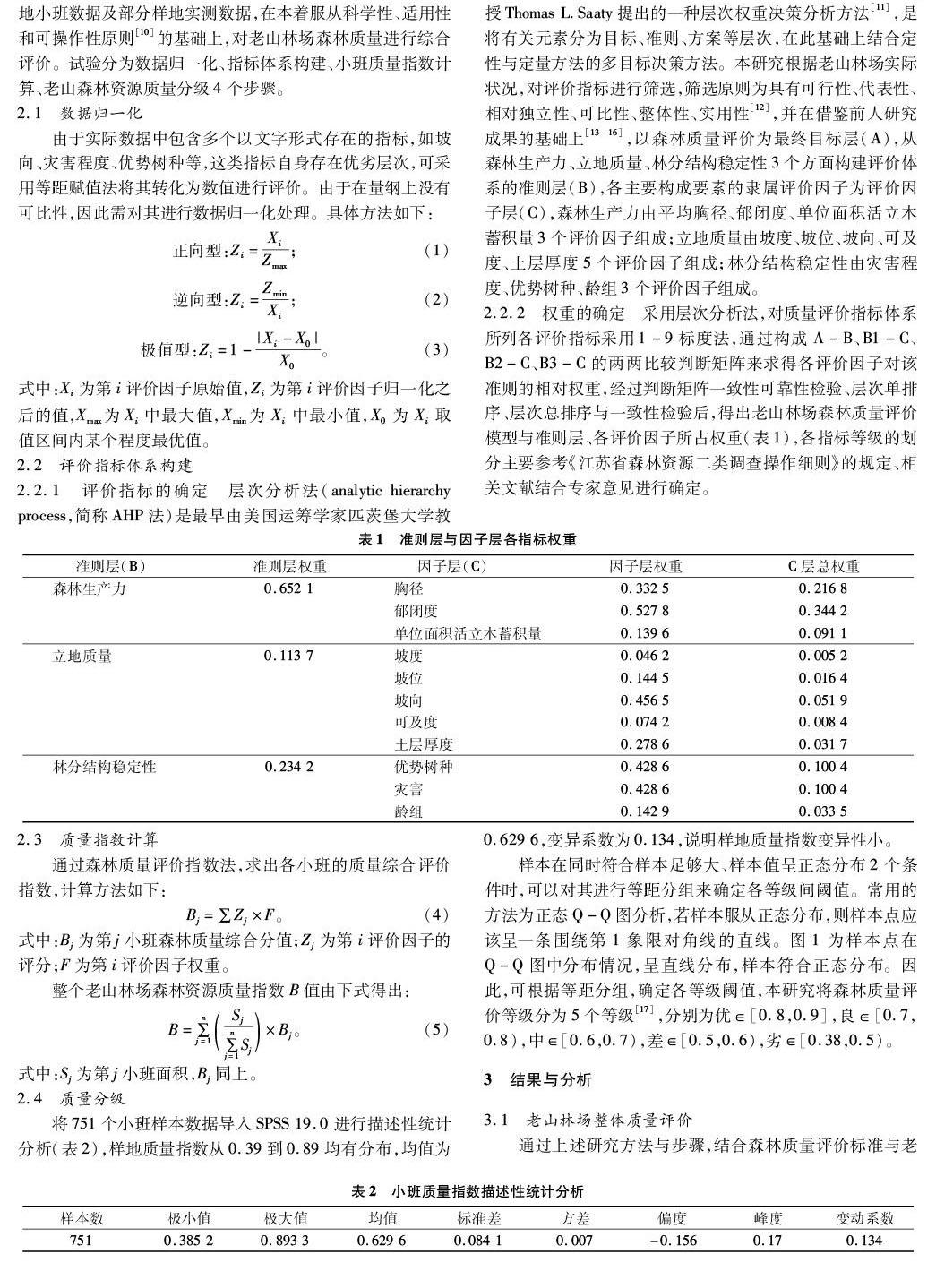

2.2.2 权重的确定 采用层次分析法,对质量评价指标体系所列各评价指标采用1-9标度法,通过构成A-B、B1-C、B2-C、B3-C的两两比较判断矩阵来求得各评价因子对该准则的相对权重,经过判断矩阵一致性可靠性检验、层次单排序、层次总排序与一致性检验后,得出老山林场森林质量评价模型与准则层、各评价因子所占权重(表1),各指标等级的划分主要参考《江苏省森林资源二类调查操作细则》的规定、相关文献结合专家意见进行确定。

3.2 不同龄组小班森林质量比较

从不同龄组小班面积分布(图3)上来看,老山林场中熟林面积比例最大,占总面积一半,成熟林次之,过熟林面积最小,仅39 hm2。由此看出老山林场进行成过熟林抚育时间不久。从质量指数分布(图3)上看,随着龄级的增高,小班平均质量指数呈上升趋势,幼龄林由于林木郁闭度不高,胸径较小,尚未形成完整的生态群落, 故质量水平较低,而成熟林和过熟林已生长成熟,林木间充分利用资源,形成稳定的林分结构,生态群落完整,质量水平高。

3.3 不同混交类型小班森林质量比较

从小班不同混交类型来看(图4),相比阔叶林和针阔混交林而言,针叶林相对质量明显较差,结合林地样地调查表可以概括原因为针叶林林分結构不合理,稳定性较差,自然演替进程缓慢,由单一树种马尾松杉木组成的森林群落易引发病虫害,缺乏合理森林抚育,森林质量不佳。阔叶林和针阔混交林森林质量相对较高,但仍然存在林下灌木杂乱、其他生物入侵等问题,有较大的质量上升空间。

3.4 不同起源小班森林质量比较

图5列出了按不同起源分类的龄组质量均值对比,从图中可以看出,天然林与人工林森林质量指数差距不大,同样随龄组变化而逐步上升,但在各龄组中均略高于人工林,根据实地样地考察发现,人工林在胸径、树高等自身因子方面占有优势,但是由于林分结构不及天然林而更易受到病虫害侵染。因此,在经营过程中,注重林分结构改善是重要的一步。

4 结论与讨论

森林质量是最直接反映森林资源总体状况的指标,研究森林质量评价问题符合森林永续利用思想,有利于深入分析与了解森林资源现状与发展趋势,为制定森林可持续发展经营方案提供有力依据。本研究根据国家统一林地数据库数据,在小班尺度上构建森林质量评价指标体系,以老山林场为对象,得到主要结论如下:(1)本研究在借鉴前人研究成果的基础上,结合老山林场实际情况,提出基于小班尺度森林质量评价标准。选取胸径、郁闭度、单位面积活立木蓄积量、坡度、坡位、坡向、可及度、土层厚度、优势树种、灾害、龄组作为评价指标。采用层次分析法确定指标权重,得到小班质量评价指标权重向量为α=(0.216 8 0.344 2 0.091 1 0.005 2 0.016 4 0.051 9 0.008 4 0.031 7 0.100 4 0.100 4 0.033 5)。(2)对数据进行正态分析,应用等距分组法将老山林场森林质量评价指标标准划分为5个等级,即优、良、中、差、劣。(3)本研究对老山林场751个有林地小班进行质量评价,得到老山林场整体质量分布,并从不同角度分析老山林场森林质量现状与不足,提出急需进行有效、合理的森林抚育,积极调整林分结构,加速病虫害的治理,针对质量劣等和差等的小班,应加强抚育力度,重点改造。

森林质量评价是一个多元化且非常复杂的问题,不可能仅凭几个简单的评价指标进行完整系统的评价,本研究利用小班调查因子对林地进行评价,为森林可持续经营提供一定的理论依据,旨在为大面积监测和规划森林资源提供可行性。

参考文献:

[1]石春娜,王立群. 我国森林资源质量评价体系研究进展[J]. 世界林业研究,2007,20(2):68-72.

[2]王忠伟,陈 军. 基于模糊综合评价法的林区公路生态环境影响评价[J]. 森林工程,2010,26(3):46-48.

[3]季碧勇. 基于森林资源连续清查体系的浙江省立地分类与质量评价[D]. 杭州:浙江大学,2014:59-66.

[4]武高洁,赵天忠. 基于物元模型的森林资源质量评价研究[J]. 南方农业学报,2011,42(1):109-113.

[5]Jim C Y,Chen S S. Assessing natural and cultural determinants of urban forest quality in Nanjing(China)[J]. Physical Geography,2008,29(5):455-473.

[6]莫 可,赵天忠,蓝海洋,等. 基于因子分析的小班尺度用材林森林质量评价——以福建将乐国有林场为例[J]. 北京林业大学学报,2015,37(1):48-54.

[7]Wang N J,Bao Y Q. Modeling forest quality at stand level:a case study of Loess Plateau in China[J]. Forest Policy and Economics,2011,13(6):488-495.

[8]宁惠娟,邵 锋,孙茜茜,等. 基于AHP法的杭州花港观鱼公园植物景观评价[J]. 浙江农业学报,2011,23(4):717-724.

[9]贾卫国,宣 丽,温作民. 南京老山林场水源涵养能力的评价[J]. 江苏农业科学,2014,42(6):313-316.

[10]周洁敏. 森林资源质量评价方法探讨[J]. 中南林业调查规划,2001,20(2):5-8.

[11]刘 豹,许树柏,赵焕臣,等. 层次分析法——规划决策的工具[J]. 系统工程,1984,2(2):23-30.

[12]党普兴,侯晓巍,惠刚盈,等. 区域森林资源质量综合评价指标体系和评价方法[J]. 林业科学研究,2008,21(1):84-90.

[13]郭 蒙,王红梅,李 静,等. 基于RS和GIS的湿地农田化与环境效应分析——以三江平原的富锦市和同江市为例[J]. 农业现代化研究,2008,29(5):603-606.

[14]张运刚,张树文,李琳琳. 吉林东部山区坡度等级上景观格局分异研究——以通化市为例[J]. 农业现代化研究,2009,30(3):351-355.

[15]孙宝良. 优势树种和树种组划分及应用浅析[J]. 林业勘查设计,2012(2):69-70.

[16]张 志,朱金兆,朱清科,等. 蔡家川流域景观自然度研究[J]. 水土保持通报,2008,28(5):128-131.

[17]胡焕香,佘济云,张 敏,等. 基于小班尺度的宁远河流域森林健康评价研究[J]. 西北林学院学报,2013,28(2):182-186.