基于遥感影像的黄土高原沟壑区生态效应评价

孙从建,张文强,李新功,孙九林,3

基于遥感影像的黄土高原沟壑区生态效应评价

孙从建1,2,张文强1,2,李新功1,孙九林1,3

(1. 山西师范大学地理科学学院 临汾 041000;2. 中国科学院荒漠与绿洲生态国家重点实验室,乌鲁木齐 830011; 3. 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

水土流失和生态退化是当今黄土高原面临的主要生态问题,已严重制约区域经济发展。该文基于Landsat TM和OLI数据,估算了黄土高原沟壑区的遥感生态指数(remote sensing ecological index, RSEI),定量分析了2002、2009、2017年甘肃、陕西、山西3个主要塬区的生态安全特征,并指出了需要重点治理的区域。研究结果表明:与2002年相比,2017年甘肃塬区的遥感生态指数呈微弱增长(增加0.04),陕西塬区总体呈现改善的趋势,遥感生态指数由0.45(2002)增加至0.56(2017),山西塬区遥感生态指数由0.54(2002)减少至0.46(2017)。与2002年相比,2017年甘肃塬区中生态条件差、较差区域减少,良好、优秀的区域增加;陕西塬区中生态条件差、较差区域减少,中等、良好的区域增加,优秀的区域保持稳定;山西塬区中生态条件差、较差和中等的区域增加,良好、优秀的区域减少。甘肃塬区的蒲河和洪河流域,陕西塬区的沮河、三水河、泔河和漆水河流域以及山西塬区的州川河和鄂河流域目前的生态环境仍呈现退化趋势。3个塬区中,甘肃、陕西塬区生态条件得到不同程度的改善,山西塬区生态条件虽有下降,但生态条件改善趋势已初现端倪,随着各项水土保持和生态恢复措施不断实施深入,3个塬区生态环境将会有效改善。该研究结果对黄土高原塬面地区生态恢复、水土流失综合治理具有重要指导意义。

土地利用;遥感;生态;黄土高原;时空分布

0 引 言

水土流失已成为困扰全球发展的严峻生态问题,严重的水土流失不仅会破坏土壤资源、导致土壤荒漠化,还会导致地表植被大量退化、降低土地生产力,危及区域生态安全[1]。黄土高原地区气候干旱、自然灾害频发、生态脆弱、水土流失严重[2]。作为该区域重要的土地资源分布区,黄土高原沟壑区(又称黄土高塬)的生态安全正受到水土流失的严重威胁,塬面日益萎缩,已严重制约了当地经济的可持续发展;因此,黄土塬面水土流失区的生态环境变化的监测已成为研究者及政府管理部门的关注焦点。

遥感技术作为一种有效的环境监测方法已在生态环境监测领域得到广泛应用,利用各种遥感产品,相关研究者针对森林系统[3]、草地系统[4]、城市系统[5]、河流系统[6]等开展了相关的环境监测及生态评价,并取得一些有价值结果。如基于遥感植被指数及植被覆盖度开展的森林生态环境变化评价[3-4]、基于不透水地表指数/盖度开展的城市生态环境变化评价[6]、基于地表温度开展的地面热环境变化的评价[7]。上述评价大多基于单一指数来解释某一方面的生态特征变化,而实际生态系统往往受多个指标的综合影响。因此,需要一种能耦合多种指标的综合评价方法来评估生态系统的变化,以期能更准确地反映生态环境的变化[7]。水土流失作为一种对生态环境具有极大破坏力的生态问题,是当前生态环境变化研究的关注焦点。基于水土流失区的遥感生态指数[8]能够定量的分析评价水土流失区的生态恢复效果,可以有效监测水土流失区的生态变化。国内研究者对其他水土流失区已展开诸多研究,如南方红壤区[9-11]、东北黑土区[13]、关中平原区[14]、农牧交错区[15]等。在黄土高原水土流失区,尽管部分学者[1-3,14-15]开展了区域生态质量评价的研究工作,但这些研究大多是基于单一生态指标的开展的生态特征评价,所研究的区域也多局限于水土流失问题较为严重的个别小流域,而针对黄土塬面区域的生态评价甚少,基于多指标、大尺度的生态系统综合评价方法研究在黄土高原塬面水土流失区开展严重不足。

鉴于此,本文选取全国水土保持区划划定的黄土高原水土流失重点治理区(黄土高原沟壑区)作为研究区,利用一种完全基于遥感信息、能够集成多指标因素的遥感综合生态指数[7],重点开展黄土高塬区大尺度生态效应评价,以期弥补以往生态评价研究中评价指标单一、研究尺度较小、时效性较低等不足,并为黄土高原地区水土流失治理、黄土塬面生态质量改善提供有价值信息。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本文选取黄土高原沟壑区作为典型研究区,主要包括甘肃的董志塬、陕西的洛川塬和山西的太德塬等,涉及甘肃、陕西和山西3省8市(地区)的34个县,总面积约5.58万km2(图1)。黄土塬区地势开阔平坦,塬沟相间,沟壑纵横,主要土壤有黑垆土、黄绵土,塬区地处半干旱、半湿润季风气候区,属温带大陆性气候,四季分明,气候温和,多年平均降水量450~709 mm,年平均气温8~15.6℃,年内降水分配不均,7~9月降水占全年的60%,全年日照时数在2 099~2 900 h,无霜期156~223 d。独特的自然条件决定了该地区生态的脆弱性,塬面呈现逐年萎缩的趋势,是黄土高原水土流失最为严重的地区,2015年国务院批复的《全国水土保持规划(2015—2030年)》(国函〔2015〕160号)[16]将黄土高原沟壑区作为重点治理区域。依据省域行政区划,本文将研究区分为甘肃塬区、陕西塬区及山西塬区。

1.2 数据来源及预处理

本文使用Landsat系列卫星数据,所用遥感影像选取2002、2009及2017年中云量较少、地表干扰较少的10月份遥感影像,具体信息如表1所示。为进一步提高生态安全评价的精度,在计算遥感生态指数前对遥感数据进行了几何配准、辐射定标、大气校正、镶嵌和裁剪[17-24]等预处理。

1.3 遥感生态指数构建

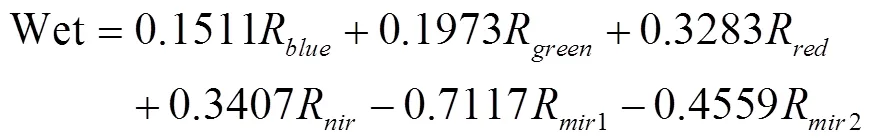

表1 研究区所选遥感数据信息表

遥感生态指数(remote sensing ecological index,RSEI)[6-7]是一种完全基于遥感信息、集成多种生态因子定量评价生态环境的方法。RSEI可以借助遥感影像中提取的绿度、湿度、干度、热度4个指标,采用主成分分析法进行集成,实现综合评估区域生态质量变化的目的。该指数的优势在于无需事先人为确定生态因子的权重,而利用主成分分析法根据各指标的特征自动确定权重,计算结果具有很强的客观性和稳定性。植被指数、裸土指数、湿度分量、地表温度是构建RSEI的4个指标,用以表征研究区域的绿度、干度、湿度和热度。4个指标计算方法如下:

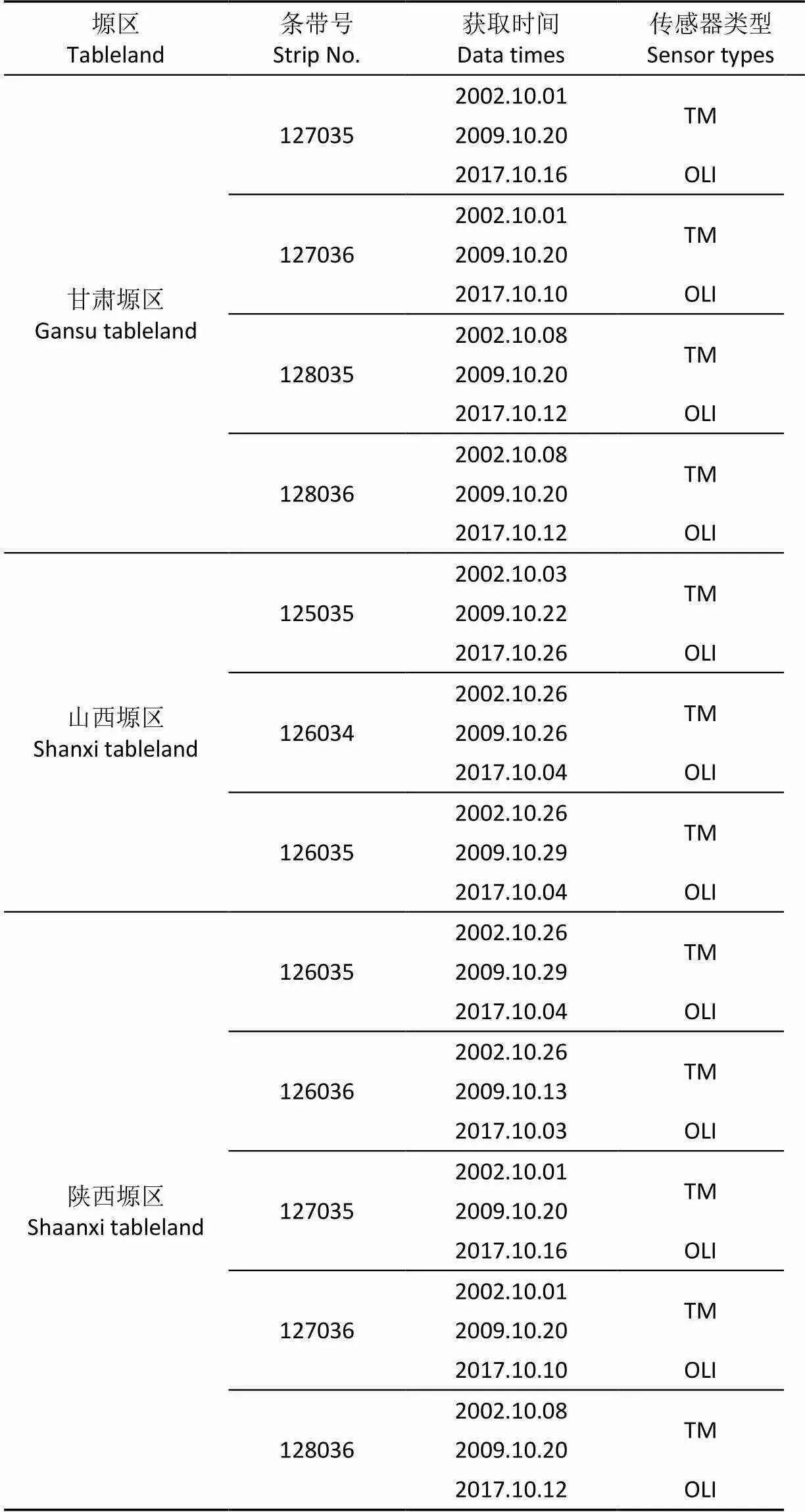

绿度指标NDVI:

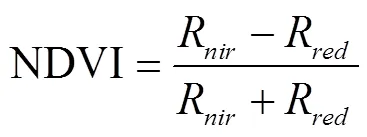

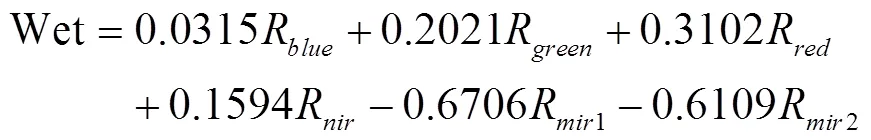

湿度指标Wet:由-变化中的湿度分量[6-7,11]代表,Landsat不同传感器数据的计算参数不同,分别为:

TM数据:

OLI数据: