以乘客体验为导向的深圳前海综合交通枢纽规划设计

刘永平 李鹏凯

(1. 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司,518021,深圳; 2. 深圳市交通信息与交通工程重点实验室,518021,深圳//第一作者,高级工程师)

深圳市作为改革开放前沿城市,在经济高速发展、城市化水平快速提高的同时,持续推进综合交通枢纽规划建设。近年来,深圳市综合交通枢纽功能日趋复合,枢纽交通复杂程度不断提高,枢纽与城市联系更为紧密,枢纽出行特征发生了较大变化[1]。因此,采用传统规划设计理念已难以满足居民对枢纽品质的要求,亟需结合城市发展方向、居民出行需求创新规划设计理念。本文结合深圳市前海综合交通枢纽规划设计研究,探索新一代枢纽规划设计理念,以乘客体验为导向,最大限度提高枢纽效率,以提升乘客出行服务水平。

1 前海综合交通枢纽概况

1. 1 功能定位

前海深港现代服务业合作区是国家在深圳经济特区成立30周年的历史节点上做出的重大国家战略决策,承担着探索改革开放科学发展新路子、探索内地与香港紧密合作新途径及探索转变经济发展方式新经验的历史使命。作为深圳市双中心之一,将前海合作区规划打造成为具有国际竞争力的现代服务业区域中心和现代化国际化滨海城市中心[2],为促进粤港现代服务业紧密合作和融合发展发挥积极作用。

前海综合交通枢纽位于前海合作区的核心区,可直接联系深圳、香港两大国际机场,是串联广州—东莞—深圳—香港交通走廊重要的城际交通枢纽,是深港西部重要的客运过境口岸,是前海合作区的对外交通中心及通勤中心,可实现与广州、东莞、香港等主要城市的快速联系,是支撑粤港澳大湾区战略的重要交通节点。

1. 2 枢纽概况

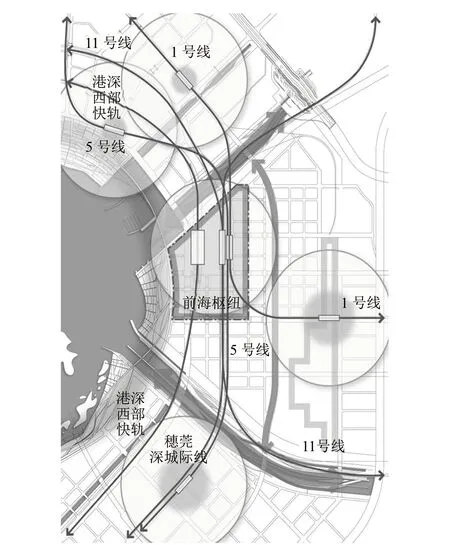

前海综合交通枢纽(见图1)占地约20 hm2,为全地下枢纽,设计客运量达75万人次/d,出入境客流达42万人次/d,交通功能极为复杂,包含港深西部快轨、穗莞深城际线,以及深圳地铁1号、5号、11号线等5条轨道交通线路,同时规划深圳西部最大的出入境口岸,并配置地面道路、地下道路、道路公交场站、出租场站、旅游大巴场站等多种交通设施[3]。

图1 前海枢纽布局图

1) 港深西部快轨。该快轨线路西至深圳宝安国际机场,南至香港国际机场,承担深港两地机场重要联系合作功能;线路同时设置支线至香港洪水桥片区,可有效加强深港两地商务联系,承担深港西部走廊重要跨境通勤功能。

2) 穗莞深城际线。该城际线路西起广州新塘站,经东莞、深圳机场至前海,同时预留向北延伸至广州白云机场及向东延伸至深圳市中心的条件,可实现广州、东莞、深圳三地的快速联系,是粤东地区最重要的城际线路。

3) 深圳轨道交通11号线。该线路是深圳南部发展带的快速轨道交通线路,可快速联系前海合作区、深圳机场、南山中心区及福田中心区等深圳核心区域。

4) 深圳轨道交通1号线。该线路是贯穿深圳东西的普速轨道线路,联系前海合作区、福田、南山、罗湖、宝安中心区等核心片区。

5) 深圳轨道交通5号线。该线路是南北向贯穿前海合作区的重要普速轨道线路,可有效加强前海合作区内部的联系。

同时,前海枢纽上盖配套约130万m2,人口岗位规模超过5万人,是集商务办公、大型商业、高端公寓、酒店、会展等多种业态为一体的城市综合体,是前海桂湾片区超级商业中心,未来片区对交通出行有较高的需求。

1. 3 枢纽特点

相比传统枢纽,前海枢纽主要具有以下显著特征:

1) 功能复合。前海枢纽集出入境口岸、跨境铁路、城际铁路、城市轨道交通及各种接驳设施为一体,同时上盖配套商业开发,其功能相比传统枢纽更加复合,对枢纽规划设计提出更高要求。

2) 开发强度高。前海枢纽位于前海合作区的核心片区,枢纽750 m半径核心覆盖范围内总建筑规模高达450万m2,地块平均容积率在8.0以上,开发强度极高,片区出行需求强、人流量较大、出行特征复杂,出行需求更为多样化。

3) 边界条件复杂。枢纽与上盖建筑一体化建设,且项目紧邻地下道路系统、综合管廊系统及地下商业空间,建筑条件局促,与外部设施的衔接接口众多,因此枢纽规划设计需注重与相关设计方案的协调。

2 前海枢纽规划设计理念

针对前海枢纽具有的高功能复合、高强度开发、高密度人口的特点,前海枢纽规划设计提出以乘客体验为核心、站城融合发展的规划设计理念。

2. 1 以乘客体验为核心

前海枢纽直接服务前海合作区,乘客以高端商务出行为主,枢纽规划设计应最大限度优化乘客出行体验,体现前海枢纽作为城市门户的价值,主要表现为以下3个方面:

1) 节约出行时间。前海枢纽通过集约化枢纽布局、管道化交通组织,同时配套智能化设施,以尽可能提升枢纽出行效率,实现“5 min换乘、10 min通关、10 min抵达750 m核心服务区域”的出行时间目标。

2) 优化出行服务。前海枢纽提供多样化出行服务,综合设置道路公交场站、近远距离出租场站、小汽车停车场、旅游大巴场站、自行车停车位等多种出行设施,可满足不同人群出行需求。

3) 提升出行品质。为有效服务高端出行客流,前海枢纽致力于打造室内、连续、高品质的出行空间,同时将乘客步行空间与商业空间、休闲空间合理结合,降低乘客步行枯燥感,提升乘客出行品质。

2. 2 站城融合发展

前海枢纽地处前海合作区的核心片区,是前海合作区与其他片区联系的重要桥梁,是片区发展的重要支撑,枢纽应实现与城市的融合发展,主要表现为以下3个方面:

1) 建筑融合。前海枢纽基于水石之城的设计理念,将枢纽建筑与上盖建筑整体设计,外观造型浑然一体,内部空间相互共享,尽可能减少资源浪费,便于后期管理维护。

2) 交通融合。前海枢纽在分析项目各项设施特征的基础上,对于不同设施采用不同的规划设计策略:对于接驳范围较广、用地要求较高的道路公交场站,采用集中布置,实现接驳枢纽功能与服务片区功能为一体,并于主干路设置出入口,便于车辆组织;对于接驳范围较小、用地要求较低的出租场站,采用就近布设方式,尽可能靠近人流主要集散点设置;对于难以有效区分的小汽车停车场,采用共享出入口、差异化管理的方式。

3) 生活融合。前海枢纽在适当保持一定地标性的基础上,将枢纽整体建筑设计有机融入周边城市,在实现传统交通枢纽功能的同时,为市民提供更多的开敞休闲空间,力争将枢纽片区打造成为片区居民交往集会的首选之地。

3 前海枢纽规划设计方案

3. 1 集约化的枢纽布局

前海枢纽布局以乘客体验为导向,在深入分析枢纽流线组织的基础上,以换乘大厅为核心,集约化设置交通设施,尽可能提升换乘便捷性。

前海枢纽有效利用上盖建筑塔楼空隙,在城市轨道交通站厅与出入境口岸之间设置地下两层综合换乘大厅,并在地面采用穹顶结构以打造显著地标,建筑形式与两侧塔楼及枢纽广场相呼应,实现枢纽与城市的融合。同时,通过结合客流组织于换乘大厅设置自动扶梯、直梯,可实现各层人流便捷转换。

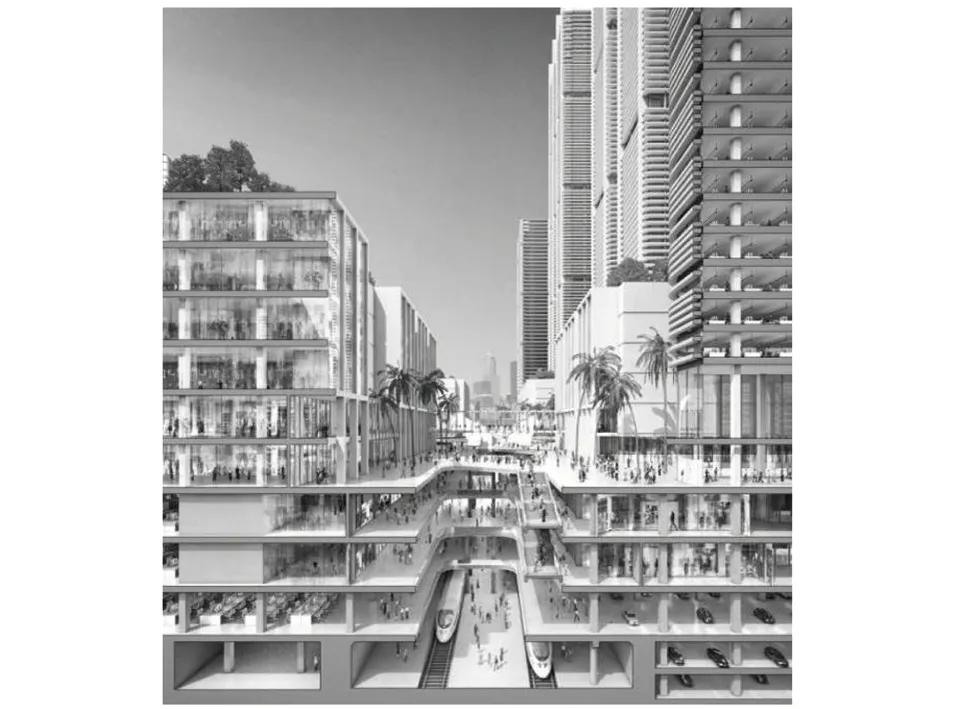

枢纽以中央换乘大厅为核心组织行人流线,形成“十”字形步行主轴;通过构建人行疏散空间,形成人流转换、疏散空间及以中央换乘大厅为核心的包括主要景观节点的枢纽;通过合理组织枢纽换乘及集散客流,实现出入境客流、城际轨道客流与城市轨道交通客流的有序交换。为有效应对集中的大规模出入境客流,前海枢纽将出境、入境口岸分层设置,并将入境口岸与城市轨道交通车站站厅同层布置,尽可能降低入境客流的步行距离。城市轨道交通方面,通过合理调整地铁线形,实现1号、5号、11号线站台在前海枢纽平行布设,共用车站站厅进行换乘,以提高换乘便捷性。道路公交场站、出租场站、旅游大巴场站及社会车辆停车场均紧邻换乘大厅设置,其中服务于西侧出入境口岸的出租场站采用地下双层布局方案,分别将出租场站的上、落客区与入境、出境口岸相对应,最大限度提高乘客服务水平。具体设施布局见图2。

图2 前海枢纽设施立面布局方案

3. 2 管道化交通组织

3. 2. 1 人行交通

人行交通方面,前海枢纽在分析乘客出行需求的基础上,以1号、5号、11号线站厅及出入境口岸为双核心,构建“主次分明、快慢分明”的人行规划方案:

1) 主次分明。枢纽换乘客流及集散人流为枢纽主要人流,应优先保障枢纽换乘通道及集散通道空间。

2) 快慢分明。通过分析不同通道服务客流的出行特征,确定通道的设计理念:对于换乘客流、通勤客流等快速集散客流,应优先提供便捷顺畅的人行通道;对于商业客流、休闲客流等中低速客流,应优先提供舒适、活力的人行通道。

在人行规划方案基础上,以枢纽乘客为视角进一步分析步行流线,优化进出闸机、步行通道、楼扶梯、车站出入口等人行设施,尽可能提高乘客的便捷性,减少乘客绕行距离,提升枢纽运行效率。

3. 2. 2 车行交通

车行交通方面,针对前海枢纽交通接驳设施多样、交通组织复杂的特征,为提升整体服务水平,提高交通出行效率,前海枢纽一方面尽可能简化、净化枢纽周边车行交通,优先为枢纽交通提供便捷的集散通道;另一方面针对多样化的交通出行需求,结合枢纽周边道路条件,尽可能为各类交通工具均设置管道化的集散路径,避免各种人行、车行流线的交织。其中:枢纽道路公交场站及旅游大巴场站可直接与枢纽周边主要交通干道衔接;西侧服务出入境口岸的地下双层出租场站设置独立的进出匝道与枢纽北侧地下道路直接衔接,可实现通关客流的快速集散;枢纽地下停车场同样采用独立匝道与枢纽周边地下道路衔接,可有效实现车辆的快进快出。

枢纽是周边片区的主要人流集散点,枢纽周边地块大部分公共交通出行均需依靠枢纽实现,为实现枢纽与周边地块的无缝衔接,枢纽规划设计应将乘客体验作为首要考虑因素,在深入分析枢纽乘客出行需求的基础上,制定合理的枢纽规划方案。一方面在枢纽内部为旅客提供便捷的换乘集散通道,提高乘客换乘效率,满足乘客快速换乘需求;另一方面加强枢纽与周边建筑的联系,实现地铁与周边建筑的无缝衔接,减少乘客整体出行时间。

3. 3 站城一体化设计

前海枢纽是集交通、办公、商业、酒店、公寓、会展等功能为一体的城市综合体,其建筑特点决定了在规划设计中必须遵循站城一体化的设计原则,以轨道站点为发展核心,以枢纽建设为契机,在切实保证交通功能的前提下,进行紧凑、混合、高密度的用地开发。通过对综合枢纽进行地上、地下的空间立体开发,实现城市综合交通体系与上盖建筑开发的有效衔接,为片区提供高效优质的交通服务,提高片区交通综合服务水平,改善城市环境质量,促进城市区域经济发展。

前海枢纽注重与上盖建筑及周边地块的一体化设计,集约化利用土地,最大限度发挥土地资源价值。其与周边地块联系方案及与上盖建筑一体化设计如图3~4所示。枢纽规划方案与前海合作区慢行规划方案密切衔接,以枢纽车站为核心,围绕枢纽广场打造“两横一纵”步行主轴,通过构建地下一、二层连续步行通道,可实现枢纽与上盖建筑及周边地块的无缝衔接,尽可能拉近枢纽与城市建筑之间的距离,保障枢纽集散效率,提高对乘客的服务水平。同时,根据枢纽规划方案,将立体慢行设施要求纳入片区用地规划条件,指导后续片区城市设计及建筑设计工作,确保立体慢行系统落地。

图3 前海枢纽与周边地块联系方案

图4 前海枢纽与上盖建筑一体化设计效果图

同时,枢纽配套的道路公交场站、出租场站及旅游大巴场站等接驳设施均采用与上盖物业裙房合建的方式,既可保障对枢纽的高效服务,也为周边地块提供便捷的公共交通出行服务,同时最大限度地集约利用空间资源,并大幅提升乘客出行品质。

3. 4 科学建模仿真

为确保规划设计方案的合理性,前海枢纽在对未来客流预测及特征分析的基础上,采用Legion人行仿真软件及Vissim车行仿真软件对不同发展前景下的设计方案进行仿真模拟。针对仿真模拟结果,重点从设施规模、设施布局、流线组织等方面不断优化枢纽规划设计方案,确保为乘客提供更加便捷的出行服务。通过Legion人行仿真软件可有效识别枢纽拥堵区域,进而不断优化设计方案,以提升枢纽集散效率。

4 结语

在分析枢纽演变特征的基础上,以乘客出行体验为规划设计导向,合理确定前海枢纽站城一体、以人为本、管道组织的规划设计理念,制定了合理的枢纽规划设计方案,对后续新型综合交通枢纽具有一定借鉴意义。