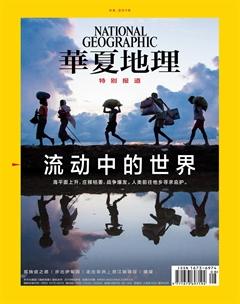

徒步全球与迁徙者同行

保罗· 萨洛佩克

埃塞俄比亚2013追随我们的祖先保罗· 萨洛佩克(左)和他的向导艾哈迈德· 埃莱玛在赫托布里开启徒步全球之旅的第二天。第一批解剖学意义上的现代人类正是从这里离开他们熟悉的非洲地平线去探索未知世界的。

吉布提2013 终极风险 流民从埃塞俄比亚、索马里和厄立特里亚离乡跋涉,雇船渡过红海,打算到也门、沙特阿拉伯乃至更远的国度寻找工作机会,却吉布提海岸警卫队拦截拘留。每年都有上百人在这趟路程中丧命。

吉布提2013尋找信号 非洲之角的流民在黑暗中聚集在吉布提的胡尔莱海滩。这群人手机上装着从黑市搞到的数据卡,希望能捕捉到邻国索马里的手机信号,好与被他们留在故土的所爱之人保持联系。

一个流动的世界

我已花了将近七年与迁徙者同行。2013年冬季,我从埃塞俄比亚北部一处名为赫托布里的古老智人化石遗址启程,开始徒步追溯对人类的塑造具有决定性意义的旅程:祖先在石器时代对地球的第一次殖民。我的漫长旅途是为了讲故事,把我沿着人类的首次地球发现之旅一路前行的见闻写下来。从一开始,我就知道我行走的路线将是模糊的。人类学家认为我们在600个世纪前走出非洲,最终(多少有些漫无目的地)游逛到南美的尽头——诸大陆最后的未知边地,也将是我旅程的终点。那时我们是四处游走的猎人和采集者。我们还没有文字、车轮、家畜和农业。我们沿着空旷的海滩前行,头一次尝到贝类的滋味。我们靠观察天空中迁徙的鹤群辨认方向。目的地的概念还不存在。迄今为止,我已经追随着这些被遗忘的探险者的脚步走过了1.6万公里。

如今我正在穿越印度。

比起人类信步探索世界的黄金时代,如今人类囿于房屋住所的生活几乎已变得面目全非。然而今天真的不同于那时吗?

联合国估计有10亿人以上——现人口的七分之一——正在“用脚投票”,在国内或跨境易地而居。数百万人正在躲避暴力:战争、迫害、犯罪和政治混乱。还有更多人被贫穷逼得走投无路,正往别处寻找缓解经济困境的机会。引发这场新的大规模人类迁徙的原因包括将社会安全网撕碎的国际化市场体系,污染导致的气候异常,以及在即时媒体的鼓动下日益高涨的渴望。就总人数而言,这是漫长历史中规模最大的一场人口流散。

我用双脚以每天25公里的速度丈量世界。我常常混在离乡的人群中。

在吉布提,我在荒凉的卡车站和流民一起喝过茶。在约旦,我和他们一起睡在布满灰尘的联合国难民帐篷里。我倾听过他们痛苦的故事。我和他们一起开怀大笑。当然,我不是他们当中的一员:我是个被赋予特权的行者。我的帆布背包里装着一张银行卡和一本护照。但我和他们一起受过痢疾的苦,也曾被他们的头号敌人——警察扣留过好几次。(厄立特里亚、苏丹、伊朗和土库曼斯坦都曾拒绝给我签证;巴基斯坦先是将我驱逐出境,又让我回去了。)

约旦2013 逃离内战 2011年战争爆发时叙利亚难民逃离家园,前往约旦各地寻找工作机会——比如在亚喀巴北方附近的朱韦拉村摘西红柿。

关于这些流亡的兄弟姐妹我能说些什么?关于他们赖以容身的大片“虚幻之地”——能说些什么?

和我同行的难民是没什么选择的再寻常不过的人,想到逝者,他们掩面哭泣。但无论处境如何,他们并非软弱无力,往往还惊人地坚强, 尽管处境悲惨却很慷慨。

饥饿、野心、恐惧、政治反抗——出走的原因不是真正的问题,更重要的是了解迁徙之旅会如何塑造出一个独特的人群:他们对于“家”的概念如今与一条开放的道路融合在一起——这是一条开阔却又充满危险的道路,始自远方某处,终于你的门前。你如何看待这股浪潮——张开双手拥抱或是蜷缩在高墙之后,都不重要。因为无论你做何反应,怜悯抑或恐惧,人类再度兴起的迁徙活动已经改变了你。

我遇到的第一批迁徙者已经死了。他们倒在东非大裂谷的一座座小石堆下。

这些不幸的人是谁?

很难说。世界上最贫穷的人从许多遥远的地方出发,走到埃塞俄比亚的阿法尔三角时死去。这里是地球上最炎热的沙漠之一,他们踏入可怕的荒原是为了前往亚丁湾,大海是通往非洲之外的新生活(但处境未必更好)的大门:在城市里或阿拉伯半岛的椰枣种植园找份收入微薄的工作。有些迁徙者的墓中埋葬着索马里人——战争难民。其他墓中埋葬的很可能是厄立特里亚的逃兵。也或者是受干旱困扰的奥罗莫人。他们都曾希望偷偷穿过吉布提未标明的边界。他们迷路了。他们在炙热的阳光下昏倒。有时他们因干渴而倒下时已经能看到大海了。后来的精疲力竭的迁徙者匆忙将尸体掩埋。

人类如此将自己的尸骨留在非洲之角的荒凉小路上有多长时间了?很久了。从人类最早开始迁徙的时候起。毕竟,第一批现代人类在更新世离开非洲时就是通过这道走廊。

有一天我偶然看到一群“稻草人”躲在巨石旁难得的荫凉处——是15个形销骨立的埃塞俄比亚男子,似乎在假装只要一动不动就能隐身。有几个是手工劳动者,大多数是来自埃塞俄比亚山区的农民,他们说那里年年旱涝无常,继续守着被太阳烤裂的农田就等于慢慢饿死,不如到阿法尔三角试试运气——哪怕有去无回。他们是某种先行者,是气候变化造就的新型难民。

世界银行最近的一项调查推测到2050年,撒哈拉以南非洲、南亚和拉丁美洲超过1.4亿人将由于气候变化造成的灾难性影响被迫迁徙。仅东非就会有上千万气候难民涌入条条小路。埃塞俄比亚的人潮或将达到150万,是目前每年通过阿法尔三角前往中东的移民人数的15倍。

沿着大裂谷一点点向北走,我不得不开始仔细思索人们逃离一个正在分崩离析的熟悉世界、逃离一处被无情烈日炙烤得难以生存的家园的迫切需求。我周围到处是看不见的战线,阿法尔和伊萨牧民的争地之战日趋激烈——两群牧民的水井日渐干枯,牧草在持续干旱下越来越稀疏,他们为争夺一缕衰草、一杯濁水向彼此射击。换句话说,是为了生存。这是人类最初开始迁徙的原因。专家称,气候的巨变和致命的饥荒很可能是驱使第一批人类走出非洲的原因。

离开的动力有多强?能让人抛弃所爱的一切?让人将全部家当放在一只口袋里走向未知的世界?它的力量胜过人对死亡的恐惧。

在阿法尔三角我偶遇了七具没有掩埋的尸体。男男女女聚在一起。他们面朝上躺着,在一片黑色熔岩地上变成了干尸。气温极高。沙漠里的豺狗已经吃掉了这些迁徙者的手脚。我的行走伙伴侯赛因·穆罕默德·侯赛因既惊讶又厌恶地摇着头。他是阿法尔人,是古时候统治沙漠的骆驼牧人的后代。他的族人把近年的流民潮称为“风人”——掠过大地的幽灵。他对着干尸拍下一张照片。

“你给他们看这个,他们会告诉你,‘哦,那种事情不会发生在我身上!”侯赛因愤怒地说。

其中一位不幸的迁徙者挤在一片岩架下,无疑曾发狂地想找一丝阴凉。他把鞋子放在自己赤裸的身体旁,两只袜子分别仔细卷好放在两只鞋里。他知道:他行走的日子到头了。

土耳其2014 躲避伊斯兰国的庇护所 五岁的艾哈迈德和家人安全抵达土耳其后泪流满面。在为期三天的时间里,约有15万叙利亚库尔德人从边境多处地区进入土耳其以逃离伊斯兰国。如今土耳其庇护着370万叙利亚难民。

土耳其2014 滞留于异乡一席之地 雨云笼罩在尼济普1号难民营上空,超过3万名叙利亚难民在一家土耳其政府救援机构提供的帐篷里勉强度日。每个单元有一间小厨房、寝具和电视,卫生间和淋浴间是共用的。

乌兹别克斯坦2017 游走的打工者 从乌兹别克斯坦开车去俄罗斯找工作的男人停下来礼拜达乌德-奥塔——传统文化中守护平民的圣人,就葬在附近的大墓园中。

在整片大陆上行走的日子教会你向下看。你体会到了脚的重要性。你对鞋产生了兴趣。这是自然而然的。

人性,不用说,都反映在脸上。人的双眼透露出真诚、欺骗、好奇、爱和恨。但一个人对鞋子的选择(或者根本没有鞋)则体现出生存状态:富有或贫穷、年龄、工作类型、教育背景、性别、生活在城市还是乡村。在世界上浩浩荡荡的迁徙大军中,通行着一个分类法则。经济移民——数百万有时间提前计划的穷困潦倒者——似乎更钟爱21世纪的穷人鞋:便宜、中性、适用面广的中国运动鞋。相较之下,逃避暴力的战争难民则不得不穿着橡胶人字拖、乐福鞋、脏兮兮的凉鞋、高跟鞋、用边角料临时拼缀的短靴,在崎岖的旅途中跋涉。他们逃离战火纷飞的城市,抛弃村庄和农场。他们逃跑时看到什么就抓起什么穿上。我在约旦山区的难民帐篷外第一次看到这种杂七杂八的逃难鞋堆在一起。

“我对着这些大山醒来,”扎埃莱赫·阿勒卡勒德·阿勒哈姆杜哭着说,她是一位来自叙利亚的祖母,穿着缀珠子的家居拖鞋,布满皱纹的下巴和脸颊上有蓝色的小花纹身。她用一只瘦骨嶙峋的手朝着四周的陌生山峰挥了挥。“我感觉就好像每天在背着这些大山生活。”

印度2019 从农场到城市 约2800名服装工人(大多为女性)受雇于卡纳塔克邦班加罗尔的“印度设计出口私人有限公司”。此类工人中约70%是离开乡村地区(主要来自印度北部)到城市工作的。该公司为Gap、Columbia 和H&M 等欧美品牌代工生产服装。

沉重。负担。绝望的碾轧。像山一样压下来的无助感。

在吉布提,我在荒凉的卡车站和迁徙者一起喝过茶。在约旦,我和他们一起睡过布满灰尘的联合国难民帐篷。我倾听过他们痛苦的故事。

这是战争难民的标记——电视、报纸和手机是这样向我们报道的。常见于媒体照片中的战争难民形象是:大批痛苦的灵魂拖着沉重的步伐前行,耷拉着肩膀,一路战火熊熊。要么就是几家人挤在地中海上的破船里,目光因痛苦而低垂,被脆弱淹没。但这些透过富裕世界的镜头看到的难民生活快照是局限的、误导的,甚至自私的。

我在约旦用数周时间拜访了一个又一个布满灰尘的帐篷。至少有50万叙利亚难民在那里聚居——仅是因中东最血腥内战而流离失所的1200万平民中的一小部分。战争偷走了你的过去和未来。叙利亚人再也无法返回他们在战争中化为废墟的家园——伊德利卜、哈马或者大马士革。没有别处愿意接纳他们。他们无处可去。他们拥有的一切就是悲惨的当下。

许多人在农场里艰辛地非法打工。

他们靠摘西红柿每天挣11美元,勉强维生。我经过时,他们向我招手。他们胆大地拿雇主家的作物款待我。(作为一个贫穷国家的居民,约旦人没向比他们更穷困的叙利亚客人展露多少温情。)他们请我大樽痛饮用野生百里香泡的茶。他们铺开脏兮兮的毯子邀我坐下歇息。

“在这儿,我们只能在梦里吃上鸡肉。”一个人开玩笑说。在叙利亚他为了活下来连草都吃过。在一个帐篷里,一个年轻女人走到挂起的床单后,再出来时穿上了她最好的裙子,粉色带银条纹。她怀孕了,光彩照人,她的美穿透我的胸膛,填满破旧的帐篷,抑制不住地向沙漠蔓延开去。

我想要表达的是:无论难民处境如何,他们都不是软弱无力的。

他们并非是政治左派一贯描绘的无助受害者。他们更不像右翼民粹主义者和种族歧视者惧怕的外敌——来夺取工作、住房、社会服务、种族认同、宗教信仰、性伙伴等一切被富有的东道国看重之物的野蛮人大军。(自新石器时代起,最早的欧洲人就已经被来自中亚和地中海东部的移民包围并彻底改变了。没有这种混杂,当代的欧洲人根本不会存在。)

和我同行的难民是留着胡子的药剂师和牧羊女孩。是店鋪老板和知识分子。只是没什么选择的再寻常不过的人。想到逝者,他们掩面哭泣。但往往他们都惊人地坚强,也很慷慨。

“请过来,先生。”一名滞留土耳其的叙利亚教师小声说道,带着我从一间难民营教室来到户外。她的学生在课上画斩首和绞刑场景,那是美术心理治疗课程的内容。她注意到我陷入了沉默。她竟为了我的情绪担心。

向东1600公里,在高加索山区,一个从叙利亚逃出来的亚美尼亚裔家庭大喊着:“请别进来!”他们让我在那摇摇欲坠的屋子外面等着,匆忙张罗了一桌子自己舍不得吃的食物款待我。他们最近搬进了一座曾属于阿塞拜疆人的房子(后者原本是当地人,在持续几十年的纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突中被逐出)。又走了200公里后,我遇到了阿塞拜疆人。他们在一座难民营的咖啡馆里不肯收我的钱。

“我们长久以来都企盼和平。”咖啡馆老板内马特·侯赛诺夫说。1988年冲突刚开始爆发的时候他还有很多羊。尽管1994年有过一次停火,但冲突还在继续。

侯赛因诺夫盯着他因操劳而肿胀的牧羊人大手按在磨破的桌布上。

家。

世界上的难民和迁徙者并不要我们怜悯,只想获得我们的关注。他们反倒可怜我,因为我还要继续在路上走。

“我能练练英语吗?”

说话的是旁遮普的少年少女,在去年,我缓慢旅程的第11000公里,印度产粮区炙热的乡间小路。

5个、10个、20个孩子从房子里冒出来,小跑着跟在我身后。他们大汗淋漓,气喘吁吁,缺乏锻炼,追着我走上几百米,把知道的英语词汇和语法练过一轮后才散去。他们学英语是为了考雅思。要达到获取新西兰、澳大利亚、英国、加拿大和美国签证的英语水平,高分是必须的。这些寒暄像石器时代一样古老——“你是谁?”“你从哪里来?”“你要到哪里去?”——却毫无闲心可言,因为这是他们的作业。

法瑞科是一座被大片冰草包围的小镇。当地约有100家私立英语学校,帮助成千上万的印度年轻人为离乡远走做准备。旁遮普的土地已经被占尽了,从事农业看不到前景。成功学生的目标是加入1.5亿外出务工的大军,到其他国家找工作。旁遮普正在经历一场大撤离。

“留下的只是那些出不起国的人。”语言学校老板古拉比·辛格说,脸上正因为提到某个数字而挂着惊讶的神情。移民的平均花费是1.4万美元,印度人年收入中位数的23倍。

我当时刚从中亚出来。一位乌兹别克斯坦的徒步伙伴定期溜到哈萨克斯坦的建筑工地上打黑工。他身上带着遇到警察时留下的伤疤。在吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦,我遇到一些乘飞机去莫斯科当收银员或进入毒气弥漫的化工厂的务工人员。我沿途见到的阿富汗人打量着每一个大洲,只要远离战火哪都可以去。

然而在这场史诗般的人口流动中藏着一个秘密:很可能留在祖国的人才是将会改变世界的人。

国内的人口迁徙——从农村蜂拥至城市——搅动了1.39亿印度人,近2.5亿中国人。在巴西、印度尼西亚、尼日利亚、墨西哥和其他地方都涌动着同样的潮流。全球四分之三的流动人口是在他们各自的国境内迁徙。新中产阶级在诞生。旧的政治王朝岌岌可危。大城市在迅速扩张——同时也在瓦解。惊人的创新与巨大的失望在冲突中共存。经过数千年积累的知识体系(传统农耕)如今正在被抛弃。城市化正打破旧有的性别和宗教准则。环境资源急剧减少。混乱、渴望、暴力、希望、摧毁、建立、实验、惊人的成功和挫败。没什么能阻碍这股前所未有的渴望之力。相比之下,欧美国家对国际移民的担忧简直不值一提。

我在印度行走时加入到路边的人流里,看他们聚集在公交车站,看他们挤在火车顶棚上。不辞劳苦的穷人不停地来来去去。总有一天,世界要学会驾驭如此宏大渴望背后的非凡能量。

掌控着人类本世纪命运的迁徙者看到我从远方走来。总有人看到我来。她不到18岁。这是一个牛满地溜达的村庄,位于印度最穷的邦之一比哈尔。我正在向缅甸走。她大步走来,大胆地和我握手。

“这地方非常、非常无聊。”聊了不到一分钟后这位比哈尔姑娘就对我摊牌,“我的老师们很无聊。我该怎么办?”

我笑了。

从她的双眼中能看出雄心和聪颖。用不了多久她就将挤进某座移民城市,与上亿的其他出走村民比试魄力。再高的墙也困不住她。

她将走到哪里?我们将走到哪里?在我们同行的这条路上,重要的是保持前进。不要畏惧。前方可能是费力的上坡路。我建议你做好功课。而这女孩有一双结实的鞋子。

——聚焦各国难民儿童生存实录