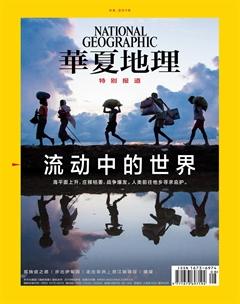

孤独者的世界

樊漓

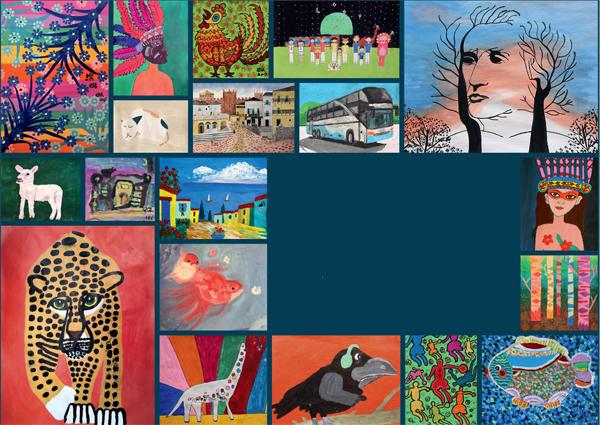

图画来自北京市孤独症儿童康复协会的孤独症患者。从左至右:田天《缤纷》、张殊伟《印第安人》、田天《鸡年》、周浩然《智慧树》、小宝《树影》、陈绍峰《猫》、赵潇阳《欧洲小镇》、靳雪松《双层公车》、郜子轩《羊》、牛晨龙《夜光城市》、张殊伟《海边的花园别墅》、张殊伟《印第安少女》、郜子轩《豹子》、岳以铭《金鱼》、杨靖元《五彩森林》、芊芊《彩虹兽》、郜子轩《戴耳机的乌鸦》、田天《乔丹》、张一丹《大鱼》

北京星星雨教育研究所,課间休息时,秋秋妈妈吹泡泡,帮助孩子放松精神。在中国,很多孤独症培训机构提倡“培训家长”,再由家长回家对孩子进行持续的干预支持。

结束了在培训机构上午的学习,秋秋跟妈妈回附近的出租房午饭后上床短暂休息,下午还有高强度的培训课程。北京不少孤独症培训机构位置较为偏僻,许多孤独症家庭都选择了在附近租房生活。

秋秋最近情绪不太好,很容易哭。我猜是因为牙疼,她最近开始换牙了,”秋秋妈妈说,“她到现在都不会说话,我只能靠猜。”秋秋全家即将搬到燕郊,参加一项口腔肌肉训练课程。老师要强行捏住孩子脸颊两侧,重复好几次,以期孩子能够记住发出某个音时候的肌肉状态。对孩子来说,这项训练有些残忍,尽管如此,排队上课的家庭已经要等候几个月。

“我一直不想去,但是她快六岁了,口腔肌肉再不发育,就再也没机会了。到这个时候,就算有百分之一的机会都想抓一下。哪怕她能发一个‘疼的音,再指指牙,让我知道她是牙疼,可以领她去看牙医,” 秋秋妈妈充满纠结。

秋秋是一个五岁半的小女孩,长得漂亮可爱,尤其是她的眼神,清澈又似乎带着一些困惑,像一只单纯无辜的小动物。借用摄影师李昊的话,“第一眼就爱上她了”。所有人都爱她,甚至在他们之前去的孤独症干预机构的老师都说“看到她的眼睛就不忍心强迫她”。但这次的训练,老师大概没法再对秋秋温柔。

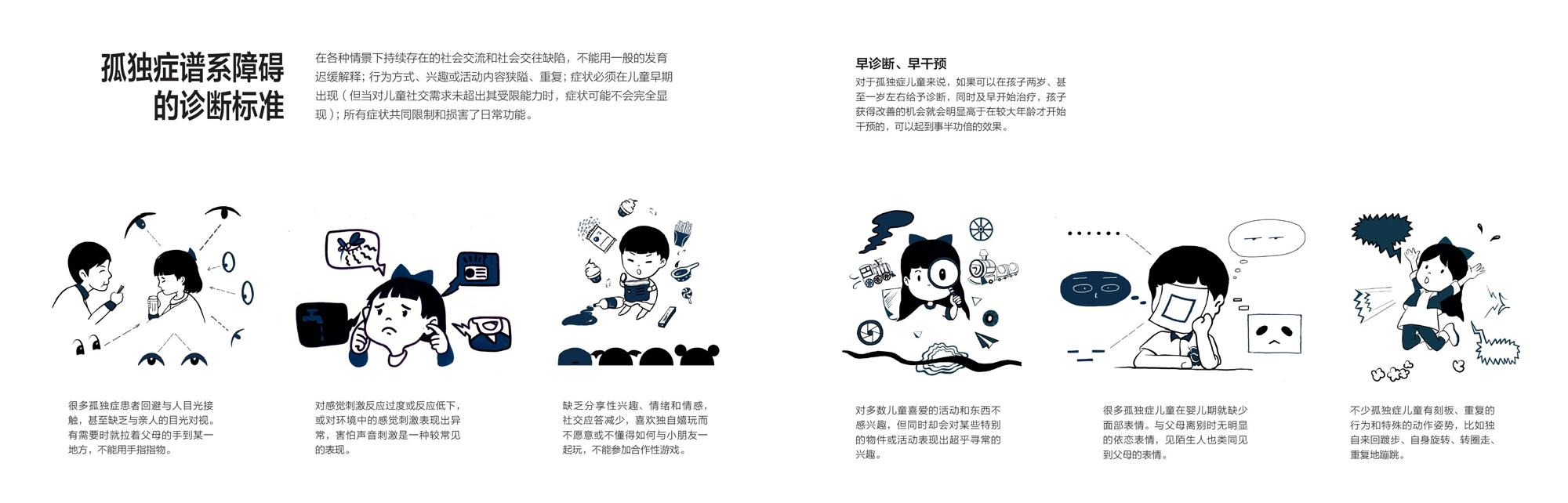

秋秋是一名孤独症患者。孤独症谱系障碍,简称孤独症(也叫自闭症)是一类常见的神经系统发育障碍疾病,以社交障碍、狭隘兴趣和重复刻板行为以及感官异常为主要特征。

1943年,美国医生肯纳首次报道了孤独症,将其命名为“早期婴儿孤独症”(Early Infantile Autism)。如今,孤独症已经成为越来越严重的社会问题,据2018年美国疾病控制与预防中心发布的数据,美国孤独症患发病率达到1/59,目前为止,全世界都还没有经过科学严谨验证有效的“治愈”孤独症的方法。中国目前还没有权威的数据统计,但是据2019年发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告Ⅲ》称,保守推算,2015年中国已有超过1000万的孤独症患者,并以每年20万的速度递增。

星星雨组织孩子们参观蜡像馆,多彩的灯光和转动的模型吸引了孩子的注意力。喜欢盯着旋转物体是很多孤独症谱系患者共同具有的特征。

北京前门大街,参加完活动的秋秋一家三口准备回家。秋秋的父亲平常工作繁忙,但是女儿重要的日子,他都尽量不缺席。

孤独症的核心症状之一是社交障碍,这并非我们惯常理解的交际,而是最原始的交流。有一个或许不太恰当但比较便于理解的例子,我们都听过“狼孩”的故事,从小和狼群一起长大的孩子,即便回归人类社会也无法立刻像“正常”的人类一样生活。他要重新认识这个社会,理解这个世界的规则。因为在他生长发育的时候,没有同类来交流。

故事中的“狼孩”终能回归人类世界,但很多孤独症的孩子却终生不能理解普通人类的交流方式。他们仿佛来自另一个星球,有着相似的外形特征,却是截然不同的思维模式,并且终其一生都是如此。所谓“来自星星的孩子”的真相,其实颇为残忍。他们离这个世界太遥远,所以父母将说的话、做的事无限地重复再重复,希望有一个瞬间,两个星球有一点接近的时候,孩子能够接收一丝自己传递的讯息。多一点讯息,就可能对这个世界多一些了解。

现在国际上通行的方法是通过行为后的奖励(不仅限于物质奖励)来增加孩子的技能,也就是之前说的“干预”。与许多家长一样,秋秋的父母也在努力做这些。我们第一次见面是在干预机构的课堂上。秋秋和妈妈对坐在桌子两端,妈妈指着桌子上的卡片,一次次发出指令。如果秋秋的回应正确,可以得到喜爱的零食作为奖赏。课程持续三个月,“毕业”后家长带孩子回家,继续经年累月的练习。由于机构位置较为偏僻,很多孤独症患者家庭都选择租住在附近,方便上下学。周围居民也对此习以为常,对于这些孩子,他们比大多数人更为了解,也多了一些宽容。

他们当时租住在附近一个小单间,房间里除了床和一张大桌子,只有仅容转身的过道,这就是他们这三个月的全部生活空间。父亲早晨5点多起床,为母女准备好早餐和午餐,然后经历大概两个多小时的车程赶到公司,开启一天的工作。这在孤独症家庭中比较常见,父亲努力为家计打拼,母亲则用更多时间陪孩子。

美国孤独症患病率达1/59,保守推算, 中国孤独症人士也早已超过1000 万。

秋秋爸爸是一个典型的程序员,言谈有些拘谨。我和他的两次见面都是他特意请假,陪孩子过一些比较重要的日子。我们一起看之前拍摄的照片,有孩子在星星雨培训时候的,也有我们在他家里拍摄她们母女的日常生活。

在家的秋秋比上课时放松很多,午饭遇到不想吃的食物就露出撒娇的笑容,讨好妈妈;一些类似课堂上的功能性的游戏后,趁妈妈不注意,手指在桌子上逡巡,寻找自己喜爱的食物;游戏后的放松时间,她躺在妈妈腿上,妈妈的手覆盖住她的眼睛,似乎要为她遮光。一切看起来都温馨美好,以致于我差点没看到父亲看过照片后摘下眼镜,擦拭泪水。

孤独症孩子很多有肠胃问题,秋秋虽然没有,但是也经历过接近一年的禁食期,这一阶段她不能吃含有麸质的食物或者奶类制品,因为“据说”很多孤独症孩子对它们过敏;她家里的玩具都是功能型的,每一项都是为了锻炼她某项能力;而妈妈的手覆盖住她的眼睛也并不仅仅为了遮光,秋秋对肌肉控制不好,之前好几年都不会主动闭上眼睛……在他们的生活里,每一个行为都有绝对的意义,“寓教于乐”是孤独症患者家庭需要贯彻终生的词汇。

日常训练孩子时经常要把复杂技能分解为细小的教学部分。这样的训练一周可能要达到40小时,操作又非常细致琐碎,往往经过大量练习,才能获得微小收效。家长需要几乎无限的耐心、细心和恒心,对待这项终生的事业。

“分解任务听起来简单,但是对家长来说是一个无限烧脑的过程。比如孩子要吃海苔,可以啊。可一块海苔吃起来要几分钟,这样训练就太慢了,你要把海苔撕成一小块一小块,问他,要左手这块还是右手这块?一块太少了?那要几块儿?五块儿?五块儿不行,太多了,那就三块儿?行,三块儿。你要什么口味的,要带点辣带芥末的,还是甜味有芝麻的?日常生活每一个瞬间都是训练,你必须时刻紧绷神经,把一个大任务分解成几个小任务,不放过任何一个机会。”老河因为孩子曾经被误诊为孤独症而疯狂学习相关知识。说起训练孩子,他的语速就变得飞快。这可能也是他 “条件反射”的无意识呈现,因为要在最短的时间内分解出更多任务。“我那时候买的书里,有一本题目是‘武装自己,我觉得特别对,不武装好自己,让自己随时紧绷,怎么去教孩子?”

聊起孤独症,他滔滔不绝,症状、表现、各种干预的优劣如数家珍。从孩子被诊断到确认无恙,期间一年多,他靠超量的功能性饮料吊着精神,每天只睡四小时,其余都扑在孩子身上。白天紧盯孩子一举一动,不漏掉任何可能的机会进行高强度干预;夜里孩子睡着之后,便疯狂地查阅资料,寻找一切不会对孩子身体造成损伤的途径和疗法,希望能够让孩子变好。

我曾经问他,如果不是误诊,如果孩子一直没有变好,怎么办,这样远超常人的强度他能坚持一生吗?他想了一下,回答我不知道,接着子弹般弹出一串,“我不服气,只要有一点松懈,我就会想有没有可能遗漏了什么,有没有哪些方法没有给孩子尝试。我不能有一点疏忽,不能有一点遗漏,不然自己一定会后悔。”

太多孤独症家长都是这样,寻找各种可能,怕自己的疏忽错失了孩子的机会。这不难理解,有谁愿意接受自己的孩子“终生需要干预”。但家长的急切可能会让人钻了空子。现在市面上的孤独症疗法数不胜数,不少打着“治愈”的旗号,让家长抛掷大量金钱,更有可能带来不可挽回的后果。老河就曾经接触过因为使用未经批准的疗法而导致孩子不幸去世的家庭。

尽管孩子已经被证实无恙,但提起那段经历老河依然心有余悸,说话声音较平时都变得低沉,“现在回想起来还是很可怕,好在现在孩子没事了。可我还是想知道他究竟怎么回事,他能好,别人家孩子为什么不能?”

距离第一例孤独症发现到现在已经76年,但它的病因至今成谜。越来越多科学家加入孤独症研究,希望能够早日解决这一问题。仇子龙是中科院上海神经所的高级研究员,在2016年培育出世界上首个非人灵长类孤独症疾病模型。同时他与医院合作,以上海為据点对孤独症患者基因进行测序,从2015年至今,他的团队已对1000多名孤独症患者进行基因测序。他希望在未来,能够构建中国人的孤独症基因库;南京医科大学的刘星吟团队在今年四月的时候发表了论文,揭示孤独症可能与某种调节肠道菌群的基因有关(需要说明的是,尽管肠道菌群与孤独症的关系是当下研究热点,但是关于其是否真正对人类孤独症有效,还没有特别严谨的临床证明);今年五月,《Science》杂志发表的两篇针对精氨酸加压素的文章称,实验证明该类药物可以改善孤独症患者的一些核心症状。虽然还在临床实验阶段,但这项成果依然引起广泛的关注。

“现在临床上还没有针对孤独症核心症状的药物,只能用药改善一些相关症状,比如抑郁、多动等,”北京大学第六医院院长陆林说,“现有研究证明孤独症是多基因和环境因素共同作用的结果,但是具体究竟哪些因素起决定性作用,全世界都不清楚。目前全球的科学家已发现数百个可能与孤独症有关的基因,我们医院也和全国很多科研机构和顶尖的科学家有合作,希望有朝一日能够破解孤独症的密码。”北京大学第六医院同时肩负科研和医疗的任务,医院门前的路永远都被车流拥满。尽管主楼外观看起来极不显眼,但是这里却是国内最好的精神专科医院之一,医院著名孤独症专家的号在黄牛市场被炒到几千元难求。

我曾经在这里跟随医院的贾美香医生坐诊。她的诊室在医院一层右侧走廊靠里的位置,从门诊楼大厅到她的诊室,看起来颇有些年代感的走廊几乎被前来问诊的家庭占满。家长领着孩子等在外面,有的脸上写满焦灼;也有平静一些的,这些多是来复诊;还有一些没法读到属于他们自己的表情,他们在努力安抚孩子——孤独症的孩子一旦慌乱,比普通孩子更难哄,因为他们接收不到安抚的讯息。家长之间偶尔也会交流病况,听口音,来自天南地北。

一对夫妻带着不到两岁的孩子来问诊,妻子大着肚子,今天是她二胎的预产期。她反复问,“是不是因为我怀了二胎,他(老大)觉得受到了冷落才这样?他以前还会叫爸爸妈妈,会冲我们笑,现在都不了。”她自己是医生,清楚孩子孤独症并非父母不关注导致的,却无论如何都不能停止内疚和自责;还有一个六岁的孩子是被姨姨领来的,他妈妈在他三岁确诊孤独症后便有自杀倾向,至今仍然在特殊看护。

贾美香对家长说话时往往冷静且克制,有些家长会觉得她有些不近人情。然而我看到的是,她从下午一点持续问诊,源源不断的患者进进出出,几乎喝水的时间都没有。当天最后一名患者是个一进诊室就吓哭的孩子,她脱下白大褂,拿着功能性玩具,沙哑着嗓子去诊室外跟他互动。看完这个孩子,距离正常下班已经过去两个小时。我去过六院不止一次,从没遇到她准点下班。

“《柳叶刀》最近发表的一篇文章显示,全国儿童精神科医生不足500人。”陆林说出的这个数字让我怀疑自己的耳朵,但是事实确实如此。根据世界卫生组织的报告显示,在发达国家和少数几个发展中国家,2005年儿童和青少年精神障碍的患病率为12%-29%。这表明中国有5000万至1.2亿儿童因罹患精神障碍而需要专业治疗,相当于每10-24万精神障碍儿童才配备一名专业医生,且这些医生大多还分布于北上广等经济发达地区。

“北京还是不一样,我们去北京儿童医院,医生一看孩子就确诊了。”张旭妈妈说。张旭今年16岁,来自山东农村,是个漂亮的男孩,浓眉大眼,头发修剪得很整齐。从小爱看广告,看到李昊的相机,会马上说“佳能,感动常在”。妈妈说他从小就这样,“四个月的时候,我正喂着奶,听到广告响,他马上扭头去看。来串门的邻居都说‘这孩子长大是个人才”。不少孤独症患者有一些“超常”的能力,我曾经遇到一个孩子,随手就能画出精确的海岸线,也见过“活的万年历”,还听说过不少孩子有超强的记忆力,但是他们大多没有正常的生活能力,而这才是在这个世界上生存所必需。

在星星雨青少部二层,张旭绕着屋子又跑又跳,笑得十分开心。可对孤独症患者来说,这或许意味着情绪失控,老师会适时提醒他注意。

张旭父母也知道孩子并不是真的无恙。他始终很少笑,一岁半的时候叫他名字都得不到回应。他们去过很多次当地医院,可每次检查医生都说孩子一切正常。上幼儿园时,张旭因为不会分辨自己与他人,翻别人的书包,因此被别的小朋友在脸上抓出长长的血痕。“我接他时候,他脸上都是血,老师还在指责他。回家路上我特委屈,一路都在哭,感觉在他们眼里我的孩子不是孩子,别人的孩子才是孩子。”

在老家张旭长到了6岁,大小便依然无法自理。“那时候他拉尿我们就打他,可是他又不懂。”类似的问题很多孤独症家庭都存在,孩子和家长始终在不同的世界,家长想传达的信息永远无法抵达孩子的星球。在当地医院多次问诊找不到原因后,他们全家最终来到北京。

确诊后他们进入了北京的培训机构对孩子进行干预。尽管超出常规认识的最佳干预年龄,张旭的进步依然非常明显。他大小便可以自理了,也学会了穿衣服,“我们往家里打电话,他在旁边叫爷爷,老人在那边都不敢相信。”在妈妈眼里,培训机构简直是超越神明的存在。

秦皇岛阿那亚的海边,乐为爱乐团成员在拍摄他们的首支MV。乐团由孤独症患者和普通人组成,乐团有三名孤独症男孩和一名孤独症女孩,分别承担键盘、小号、吉他和古筝的位置。

一名孤独症患者在志愿者的陪伴下小心翼翼地下楼梯,他想要远离前方的石子路。很多孤独症患者会有一些不寻常的敏感或恐惧。

母亲节前夕,北京市孤独症儿童康复协会的绘画课结束后,由孤独症患者将课堂上制作的贺卡献给母亲,并给母亲送花。

尽管孩子妈妈对张旭的进步已經非常感恩,但在贾美香看来,张旭六岁才确诊干预,终究是有些耽误了。“孤独症就是要早发现,早干预。一般来说,两岁是孩子的最佳干预时期。一线城市以外医生少,社会接纳度也低一些,很多家长不愿意接受(孩子是孤独症),孩子很大才送到医院,”医生的力量在这种时刻变得很微弱,“我们又有什么办法,我们一直呼吁,年年呼吁,希望获得重视,可是又能怎么样?”她的语气依然没太大波澜,但是经历了医院的见闻,我能听懂她平静下切实的无奈。

“幼龄孩子干预效果确实更好,我知道北京某医院幼儿园不少孩子经过干预后可以上小学了。”在北京的“天真者画室”,丹丹妈妈跟我聊她所了解的孤独症“圈子”的现状。丹丹在上世纪90年代初被确诊孤独症,是国内比较早确诊的患者。“她小时候太典型了,视而不见,听而不闻。当时我们在医院做量表,基本上面每个选项都打了勾,”丹丹妈妈讲孩子幼年的情况。丹丹确诊时,国内还没有正规干预机构可以对她进行系统的帮助,“没人教我怎么办,我就带她找语言培训班,一句句练,别人家孩子学两遍会说,我孩子学二十遍,二百遍,总有会说的时候。”说起来容易,事实上究竟付出了多少,从丹丹妈妈另一句话可以看出一些端倪。“丹丹20岁的时候可以分清‘你和‘我了。”现在的丹丹能够与人简单交流,尤其对着最了解她的母亲,甚至能开一些玩笑,比如妈妈说,一会儿咱们去吃大餐,她会回答说,不,我要吃“小餐”。这样的对话旁观者或许只觉得温馨有趣,又怎能晓得她们一路走来的艰辛。