渤海湾盆地东营凹陷利津洼陷西斜坡沙三下亚段沉积特征

——以滨南油田滨648区为例

成克男

(中国石油 长城钻探工程有限公司 录井公司国际业务项目部,北京 100001)

东营凹陷发育于渤海湾盆地中受陈南断裂控制的中新生代箕状断陷,包括滨利—胜北断裂带、利津洼陷、东营中央构造带、牛庄洼陷、博兴洼陷等次级构造单元[1-3];位于凹陷北坡的滨南油田,北接滨县凸起,东邻利津生油洼陷,构造上属于滨利—胜北断裂带的西段[4-8](图1)。滨648区位于滨南油田北部,以滨648井为中心,构造上属于利津洼陷西北部、滨利断裂带中部,是一个被断层复杂化的背斜断块油藏,含油层系为沙三段,主力含油层系为沙三下亚段,属中埋深、中丰度、受岩性控制的构造—岩性油藏,目前处于中低含水、低采油速度开发阶段。前人研究认为,该区沙三段主要是扇三角洲沉积,沉积物源来自于滨县凸起,扇体分布受控于滨利同生断裂,具有近源沉积、分布面积广、沉积厚度大、沉积相带变化快和储集物性变化大等特点[4-5,9-12]。油气开发实践证明,以大尺度的段或亚段作为研究单元来研究沉积相与储层展布特征,对油田后期剩余油研究与开发部署没有太大的指导意义[13-17]。因此,本文以研究区沙三下亚段砂组和小层为研究单元,进行沉积微相展布特征研究,以期为该区后期油气开发部署提供参考。

图1 渤海湾盆地东营凹陷滨南油田位置Fig.1 Location of Binnan Oil Field, Dongying Sag, Bohai Bay Basin

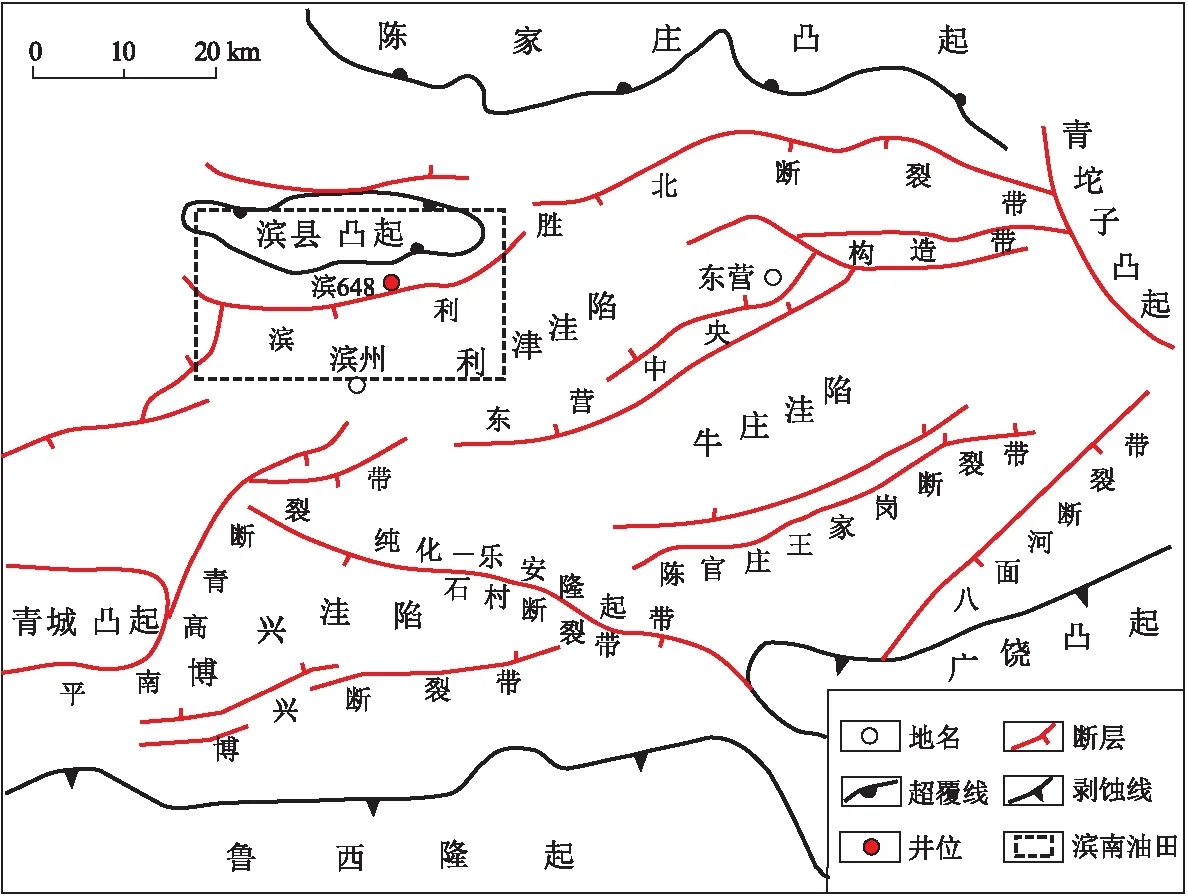

1 地层划分与对比

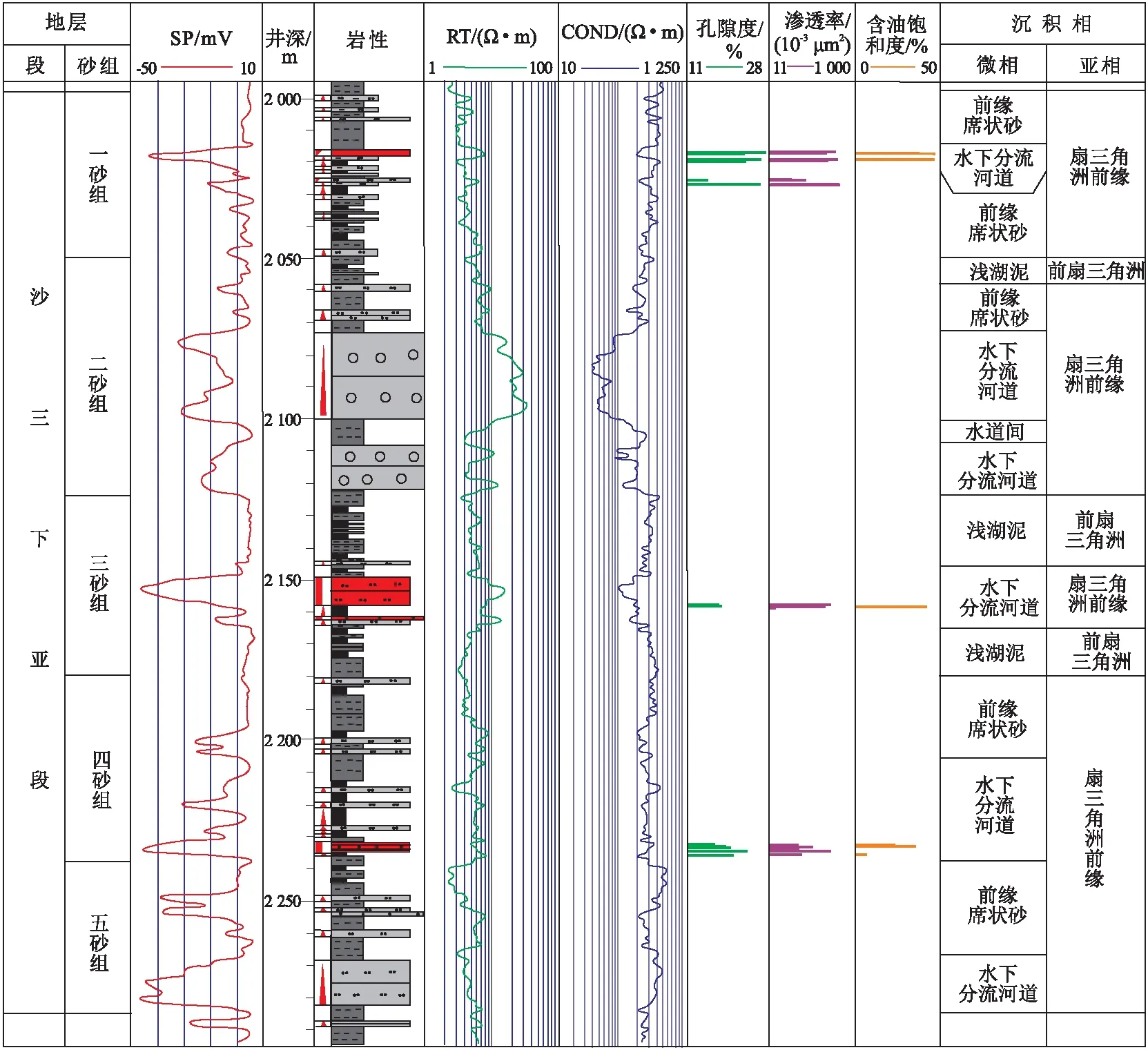

地层层序划分与对比是精细地质研究的基础与关键,其前提是标志层的选取与识别,地层剖面上的标志层越多,平面上分布越普遍,地层对比越精细。通过Direct-Art软件对测井曲线数据进行预处理和标准化,利用多井编辑模块在海拔垂深对比模式下进行标志层的对比与划分,最终识别出3个全区广泛发育、稳定分布、电性特征明显的Ⅰ级标志层,2个电性特征较为明显的Ⅱ级标志层。在此基础上,以合成地震记录为桥梁,井震结合,由点到线[18],进行全区标志层的对比划分,建立骨干剖面,在骨干剖面的控制下,以“旋回对比,分级控制,不同沉积相带区别对待”的对比原则进行全区的统层、对比与划分,最终将滨684区沙三下亚段划分为5个砂组、11个小层(图2)。

2 沉积特征及沉积相类型

2.1 沉积特征

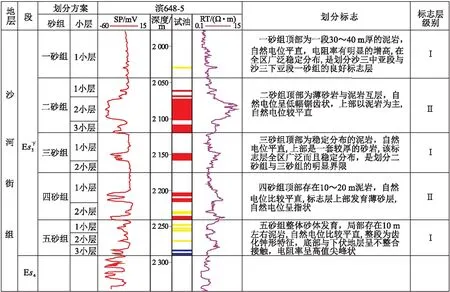

中生代华北运动之后,研究区北部的滨县凸起处于隆起状态,经受长期的风化与剥蚀,为研究区提供了充足的沉积物源[2];同时,湖盆基底为向北抬升、向东南倾斜的单斜,坡度较陡,地层倾角达18°左右。沙四段沉积以来,该区一直处于断陷—沉降阶段,湖水逐渐变深,使该区成为沙三下亚段沉积砂体充填的有利地区[19-21],其沉积特征为:①滨648井9个样品薄片鉴定分析结果显示,长石含量接近40%,由于临近物源区,岩屑砂岩或砾质砂岩具混杂结构,岩屑含量一般大于25%,可见这种长石质岩屑砂岩成分成熟度较低;另外碎屑颗粒磨圆度多为次棱角—棱角状,分选中等—较差,反映结构成熟度也较低;②岩性主要为褐色油页岩、细砂岩、砾质砂岩或砾岩和深灰色泥岩互层;③砂体形态在横向剖面为楔形、顶凸透镜状且很快尖灭,在平面上呈扇形分布;④纵向上表现为向上变细的正韵律;⑤岩石粒度特征是沉积水动力条件的沉积响应[1,22-23],滨648井沙三下亚段粒度概率累计曲线有3种类型,分别对应不同的沉积环境(图3a-c),C-M图(图3d)反映出高能沉积环境的特点。

2.2 沉积相类型

由滨648区的岩性特征,低成分成熟度、低结构成熟度的近物源沉积特点,以及高密度浊流沉积的粒度特征,并结合古地貌认为,研究区是在湖盆持续下沉、水体范围逐步扩大的背景下形成的水进岸退式扇三角洲沉积[23-25]。岩心与录井资料中的灰色、深灰色泥岩,反映了在水下还原环境中形成的扇三角洲前缘与前扇三角洲亚相沉积。

图2 渤海湾盆地东营凹陷滨南油田滨648区沙三下亚段地层对比划分方案Fig.2 Stratum contrast division of lower section of third member of Shahejie Formation, Bin 648 area, Binnan Oil Field, Dongying Sag, Bohai Bay Basin

图3 渤海湾盆地东营凹陷滨南油田滨648井粒度分布特征

a.粒度概率累积曲线呈2~3段式,多为单峰正态分布,以粗—中粒沉积为主,反映主水道粗粒沉积;b.粒度概率累积曲线呈多段式,粒度分布呈双峰多峰,反映了水道间、扇间沉积;c.粒度概率累积曲线明显3段式,以0.08~0.15 mm颗粒大小的跳跃组分为主,悬浮组分次之,反映水道砂坝沉积;d.C-M图中颗粒分布以递变悬浮Q-R段为主体,部分颗粒的C值是M值的4~7倍,表现出高密度浊流沉积的特点

Fig.3 Grain size distribution in well Bin 648, Binnan Oil Field, Dongying Sag, Bohai Bay Basin

以滨648井为例,突出的沉积特征位于沙三下亚段二砂组,其整体厚度达70 m,单层砂体电性特征以齿化箱形为主,多期叠置砂体总体呈正旋回沉积特征,在扇三角洲沉积环境下定义为扇三角洲前缘水下分流河道沉积微相(图4)。

2.3 沉积微相特征

前人将扇三角洲定义为:“以冲积扇为物源、以底负载方式搬运所形成的近源砾石质三角洲”[15,17]。

图4 渤海湾盆地东营凹陷滨南油田滨648井沙三下亚段单井沉积相Fig.4 Sedimentary facies of lower section of third member of Shahejie Formation, well Bin 648, Binnan Oil Field, Dongying Sag, Bohai Bay Basin

综合岩心、粒度及钻测井资料,研究区扇三角洲沉积相可进一步划分为扇三角洲前缘亚相的水下分流河道、水道间、水道砂坝、前缘席状砂微相以及前扇三角洲亚相的浅湖泥微相(图4)。

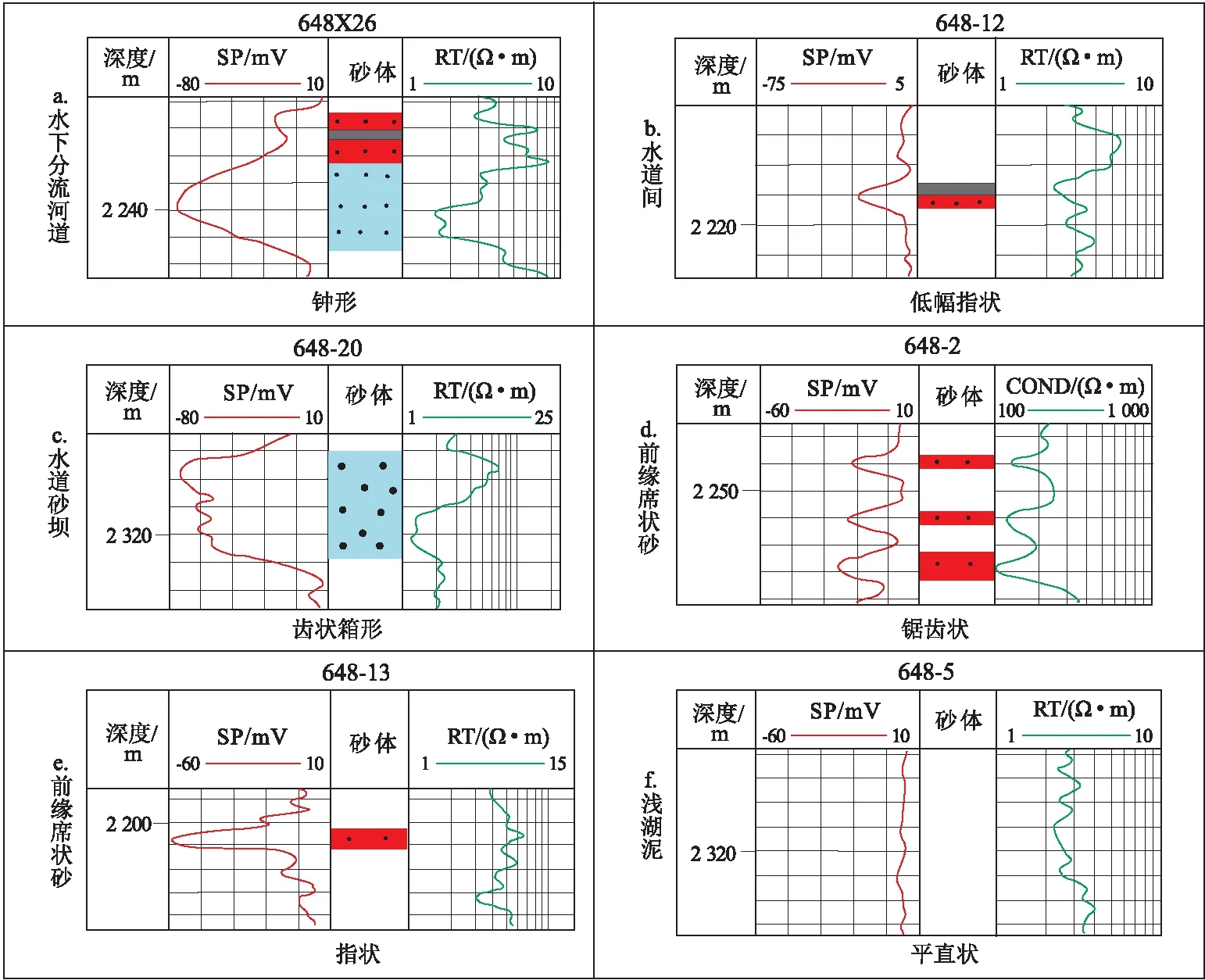

2.3.1 水下分流河道

水下分流河道沉积微相在整个扇三角洲前缘亚相中占有相当重要的地位,其岩性以分选中等的深灰色、灰色含砾砂岩和粗—中砂岩为主,沉积构造以中、小型交错层理为主;粒度概率累积曲线呈2~3段式,多为单峰正态分布,反映出强水动力条件下的粗粒沉积;测井曲线多呈现出顶底突变的钟形或齿化箱形特征(图5a)。

2.3.2 水道间

水道间沉积微相位于水下分流河道两侧,由互层的浅灰色细砂、粉砂及泥岩组成,多发育水平层理、波状层理,测井曲线多为低幅指状特征(图5b)。

2.3.3 水道砂坝

水道砂坝沉积微相位于多条水下分流河道交汇处,沉积厚度较大,由分选中等—差的含砾砂岩和粉细泥质砂岩组成。粒度概率累积曲线呈明显的三段式,以跳跃组分为主,悬浮组分次之。垂向沉积特征以下细上粗的反韵律为主,测井曲线多呈现漏斗形、顶底突变的齿状箱形特征(图5c)。

2.3.4 前缘席状砂

前缘席状砂沉积微相位于水下分流河道侧方或前方,紧临前扇三角洲,在扇三角洲前缘分布较广,单层厚度薄,测井曲线多为指状或锯齿状(图5d-e)。

2.3.5 浅湖泥

浅湖泥沉积微相大量发育于前扇三角洲亚相,位于浪基面以下的较深水地区;岩性主要由灰黑色泥岩、泥质粉砂岩和褐色油页岩组成;沉积构造常见水平层理,含有较丰富的介形虫、鱼类化石;测井曲线多为平直状(图5f)。

3 沉积微相平面展布特征

以沉积微相在测井曲线上典型响应特征为基础,总结概括出研究区沙三下亚段沉积微相测井响应模式(图5),以测井典型响应为依据标定全区的重要井位,研究沉积微相平面展布特征。

图5 渤海湾盆地东营凹陷滨南油田滨648区沙三下亚段沉积微相测井响应模式Fig.5 Wireline logging response model of sedimentary microfacies of lower section of third member of Shahejie Formation, Bin 648 area, Binnan Oil Field, Dongying Sag, Bohai Bay Basin

3.1 沉积微相平面划分方法

在单井沉积微相及测井相分析的基础上,参考区域沉积特征对研究区重要井位进行时间单元上的沉积微相划分[7,8,12,14],同时将5种沉积微相赋予代码(1)~(5),以便于在平面上划分沉积微相。平面沉积微相划分遵循了以下步骤及原则:①将划分好的沉积微相所对应的编码按层位标注在沙三下亚段5个砂组的11个小层井位图上;②在研究区目的层段总体沉积特征及砂体展布特征控制下进行时间单元上的微相划分,首先确定前扇三角洲亚相浅湖泥微相分布范围,将其与砂岩尖灭区保持一致;③根据砂体展布趋势确定微相分布范围;④将各时间单元平面沉积微相图进行横向与纵向上的对比,同时用沉积相序递变规律和沉积学原理进行相互验证分析[15],对于不合理的地方进行修正。

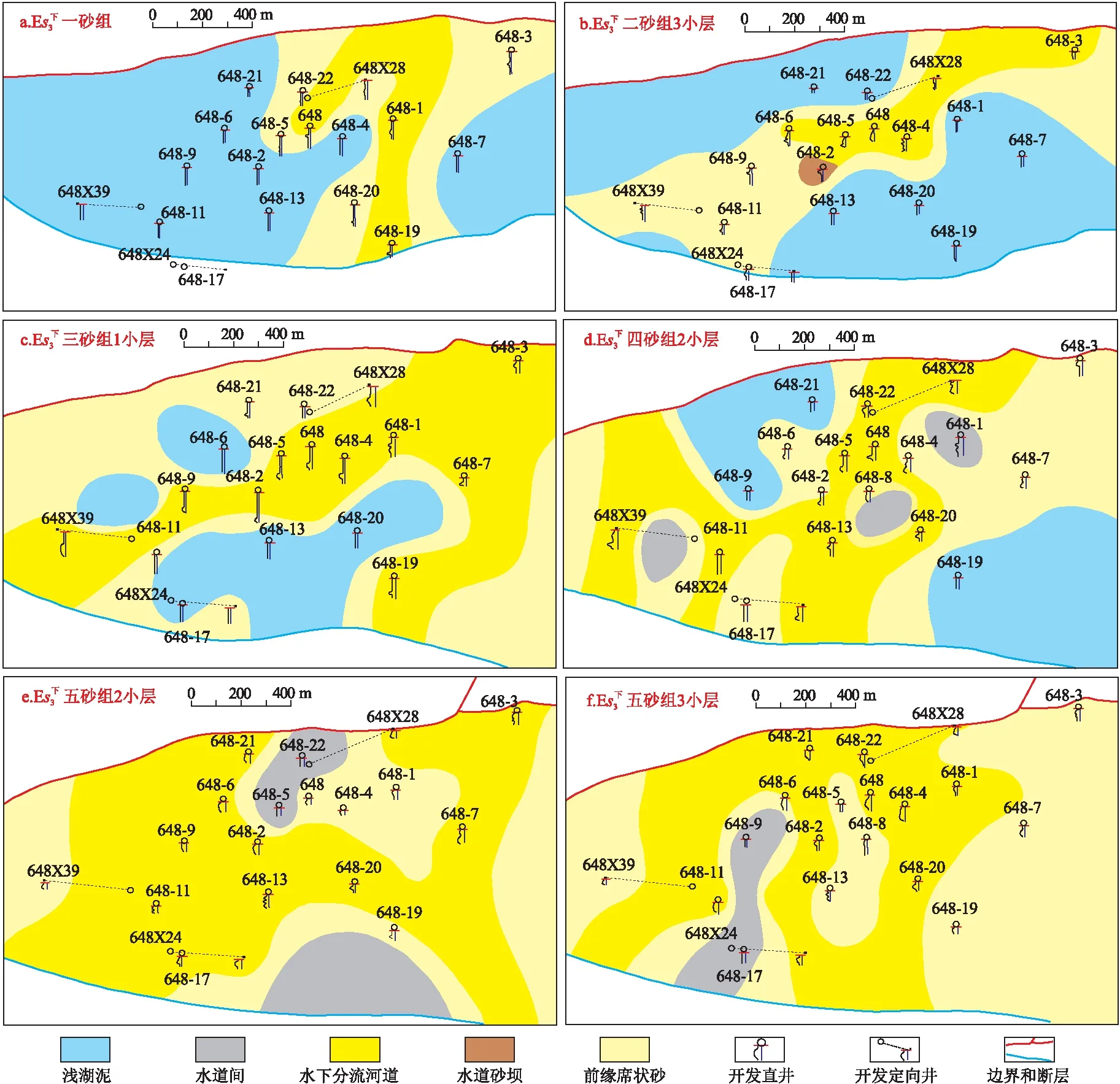

3.2 沉积微相平面展布特征

研究区沙三下一砂组、二砂组沉积时期,扇三角洲前缘水下分流河道普遍较窄,发育了大量粉细砂岩、暗色泥岩,体现了该时期沉积水动力条件较弱,大部分为低能还原环境下的前扇三角洲浅湖泥微相,沉积物源主要来自研究区东北方向。沙三下亚段一砂组沉积时期,研究区中东部自北向南沿滨648X28—滨648-1—滨648-19井及滨648X28—滨648井发育2条水下分流河道,均呈条带状分布,砂体厚度在8 m左右,前缘席状砂分布于水下分流河道两侧,在西部发育大范围前扇三角洲浅湖泥(图6a)。沙三下亚段二砂组沉积时期,水下分流河道及前缘席状砂沉积范围进一步扩大,以3小层为例,水下分流河道由北东向西南呈条带状展布,沿着滨648-3—滨648X28—滨648-4一线分布,在水下分流河道前方发育水道砂坝,厚度达7 m,前缘席状砂呈片状分布在水下分流河道两侧及前方(图6b)。

沙三下三砂组、四砂组、五砂组沉积时期,沉积水体逐渐扩大,沉积水动力条件依次增强,浅湖泥沉积范围逐渐缩小,水下分流河道、前缘席状砂沉积范围逐渐扩大,河道从北部进入研究区,沿着构造倾向延伸,并向南—南西方向流出,沉积能量由北向南逐渐减弱(图6c-f)。以沙三下亚段三砂组1小层为例,水下分流河道发育在研究区东部、中部,自北东向西南方向延伸,呈条带状展布,且有分叉现象,河道沿北东方向滨648-3井进入研究区,一支沿滨648-1—滨648-2—滨648-9—滨648X39井向西流出研究区,一支沿滨648-7—滨648-19井向南流出研究区;水下分流河道砂体厚度普遍在8~15 m,前缘席状砂主要分布在西北部,砂体较薄,局部发育浅湖泥(图6c)。

图6 渤海湾盆地东营凹陷滨南油田滨648区沙三下亚段沉积微相分布平面位置见图1。Fig.6 Sedimentary facies distribution of lower section of third member of Shahejie Formation, Bin 648 area, Binnan Oil Field, Dongying Sag, Bohai Bay Basin

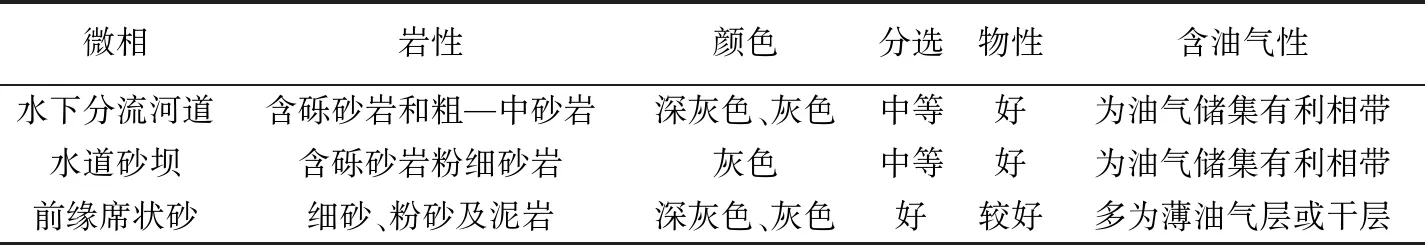

滨648区沙三下亚段各砂组小层沉积微相平面展布表明,研究区主要物源来自北—北东方向,河道从北部进入研究区,沿着构造倾向延伸,并向南—南西方向流出研究区,沉积能量呈现由北向南逐渐减弱的趋势;平面上主要发育扇三角洲前缘亚相的水下分流河道和前缘席状砂微相。结合构造和砂体平面展布情况发现,研究区主要发育2个规模较小的扇体,分别在滨648-3井区和滨648-22井区附近,2个扇体主体位于构造较高处,扇体中间重叠部分位于构造低部位;厚层储集砂体主要分布在高能带水道砂坝、水下分流河道、前缘席状砂微相中,油气储集有利相带多集中在水下分流河道及水道砂坝沉积微相中(表1)。

4 结论

(1)滨南油田滨684区沙三下亚段中共识别出3个全区广泛发育、稳定分布、特征明显的Ⅰ级标志层,2个特征较为明显的Ⅱ级标志层,进一步划分为5个砂组、11个小层。

(2)滨南油田滨648区主要发育扇三角洲前缘亚相和前扇三角洲亚相,进一步划分为扇三角洲前缘水下分流河道、水道间、水道砂坝、前缘席状砂微相及前扇三角洲浅湖泥微相。

表1 沉积微相对储层物性及含油气性的控制Table 1 Reservoir physical properties and oil-and-gas bearing capacity controlled by sedimentary microfacies

(3)滨648区沙三下亚段一砂组、二砂组沉积时期,沉积水动力条件较弱,扇三角洲前缘亚相水下分流河道普遍较窄,前扇三角洲浅湖泥沉积范围较大;沙三下亚段三砂组、四砂组、五砂组沉积时期,沉积水动力条件较强,扇三角洲前缘水下分流河道及前缘席状砂相普遍发育。研究区主要发育2个规模较小的扇体,分别在滨648-3井和滨648-22井附近,2个扇体主体位于构造较高处,扇体中间重叠部分位于构造低部位;厚层储集砂体主要分布在高能带水道砂坝、水下分流河道、前缘席状砂微相中,油气储集有利相带多集中在水下分流河道及水道砂坝沉积微相中。