应用13C核磁共振技术研究土壤有机质化学结构进展*

李 娜 盛 明,2 尤孟阳 韩晓增†

(1 中国科学院东北地理与农业生态研究所,哈尔滨 150081)(2 中国科学院大学,北京 100049)

土壤有机质是土壤生态系统的重要组成部分,可为植物提供生长所必需的养分并改善土壤肥力,进而决定陆地生态系统生产力和碳循环过程[1-2]。土壤有机质的化学结构及其稳定性是研究土壤肥力和碳循环的关键,但由于土壤有机质本身的高度复杂性和异质性,将土壤有机质作为一个整体来研究,很大程度限制了对陆地生态系统碳循环过程和理论的认识。不同气候和人类活动条件下土壤有机质的数量和组分方面已经开展了大量研究。固态13C核磁共振波谱技术(Solid-state13C nuclear magnetic resonance spectroscopy,简称13C-NMR)是测定有机质化学结构的一种先进技术手段,可同时定性、定量分析有机物质化学组成,已成为研究土壤有机质化学结构和转化的有效手段。关于1H和13C NMR技术在有机质研究中的应用及13C-NMR早期的一些研究结果,Kögel-Knabner[3]、Mahieu等[4]、卓苏能和文启孝[5]已作了较为详细的综述。但这些综述均是针对某一特定地区、一种或几种代表性土壤类型下土壤全土或不同组分有机质化学结构特征的描述,缺乏世界范围内不同气候和植被条件、土壤类型、土壤管理条件下土壤有机质形成机制及其物理化学组分的有机质化学结构的对比研究。为此,本文综述了13C-NMR技术应用于土壤有机质及不同组分碳库的化学结构方面的研究进展,进一步比较分析了不同气候条件和土壤类型下土壤有机质化学结构的演变特征、差异和共同点,试图揭示土壤有机质化学结构的区域变化特征,并解析导致其变化的影响因素,以期为评价土壤有机碳库的转化和稳定化机制、陆地生态系统的碳循环和碳固存潜力提供理论依据,为建立合理的土壤有机质管理措施提供技术支撑[6-7]。

1 13C-NMR技术及波谱分析简介

核磁共振波谱技术(NMR)是基于化学位移理论发展起来的,主要用于测定物质的化学成分和分子结构。1963年,Barton和Schnitzer[8]最早尝试应用核磁共振技术研究土壤胡敏酸的化学结构。1972年,Neyroud和Schnitzer[9]将NMR技术应用到土壤富里酸的结构特征测定。随后,Gonzalez-Vila等[10]应用傅里叶变换-13C-核磁共振波谱技术(FT-13C-NMR)研究了土壤腐殖物质的结构特征。1981年,Wilson等[11]应用交叉极化魔角旋转13C-核磁共振技术(CPMAS13C-NMR)研究了全土有机碳的化学结构。自此,13C固态核磁共振技术成为研究土壤有机碳化学结构的主要测定技术。13C-NMR技术测定的土壤有机碳结构更接近真实状态,对其应用越来越广泛[12]。新近又开发了多种一维核磁共振编辑技术[13-16]和二维波谱技术[17-18],进一步深化了对土壤有机质化学结构的研究,为定量化研究有机碳各个官能团比例和含量,加强土壤有机质化学分子结构的半定量化/定量化研究,揭示土壤化学结构和不同物质组分的动态变化提供强有力的技术手段。

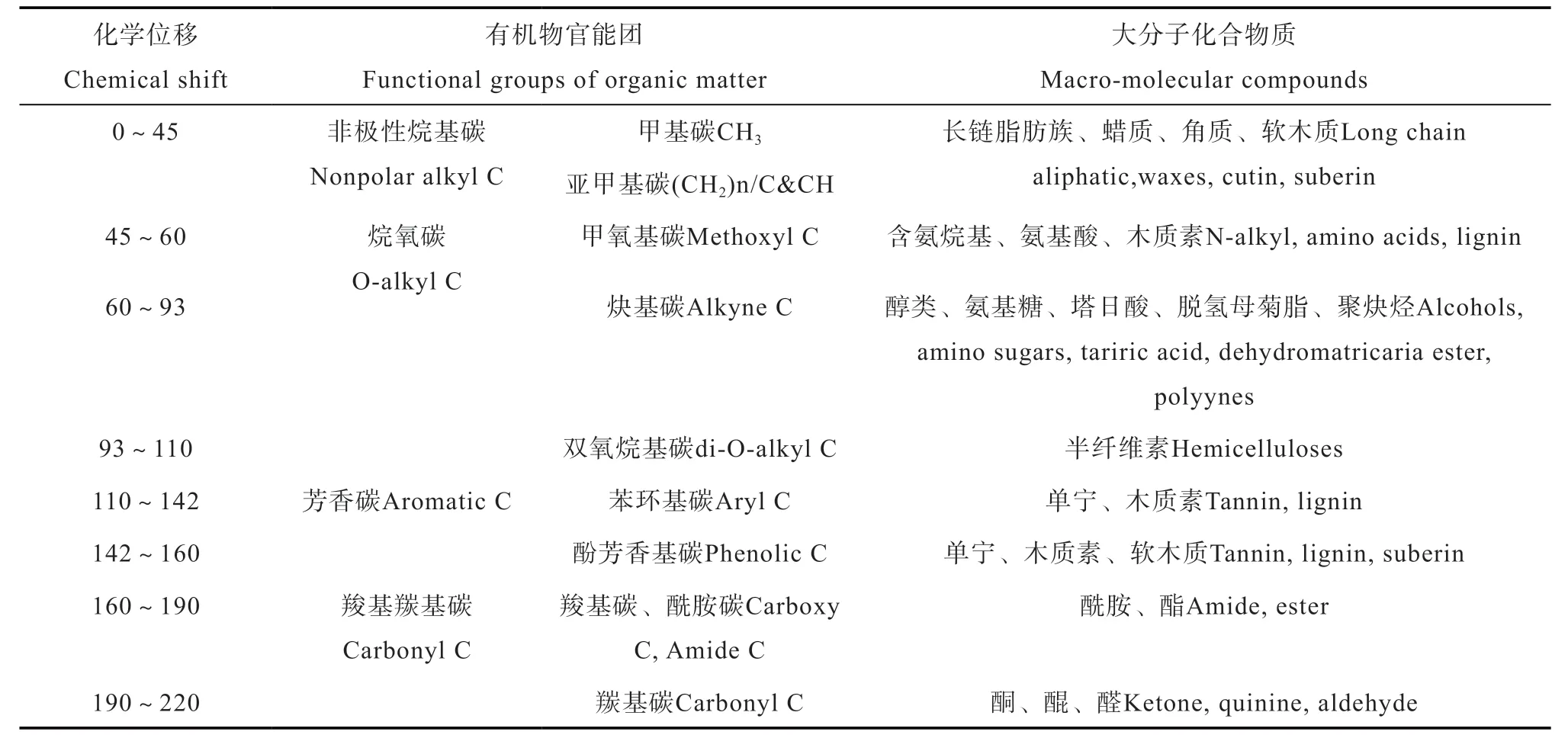

应用13C-NMR技术获得的土壤有机质化学结构波谱大多划分为四大官能区:(1)烷基碳区(δ=0~45,Alkyl C),系脂肪族化合物(角质和软木脂)中与甲基碳(δ=0~25)或聚亚甲基碳(δ=25~45);(2)烷氧碳区(δ=45~110,O-Alkyl C)主要来自碳水化合物(纤维素、半纤维素等),也有蛋白质和木质素侧链;(3)芳香碳区(δ=110~160,Aromatic C),主要来自单宁、木质素和不饱和烯烃等;(4)羰基碳区(δ=160~220,Carbonyl C),主要在δ=172附近,大多来自于脂肪酸、氨基酸、酰胺、酯、酮醛类物质的吸收[3,5,14,19](表1)。其中,烷基碳主要来源于植物生物聚合物(如角质、木栓质、蜡质)、微生物代谢产物的长链脂肪族化合物和甲基碳、脂类和多肽的侧链结构,是难以降解的、较稳定有机碳组分[20]。烷氧碳主要来源于半纤维素、纤维素、聚合和非聚合的碳水化合物或类乙醇物质[21],代表易被微生物代谢利用的碳水化合物,即易分解碳。通常Alkyl C/O-Alkyl C比值(A/A-O)是评价土壤有机碳分解程度的敏感指标,可用来反映腐殖物质烷基化程度的高低,其比值越小说明有机质的分解程度越低[5]。芳香碳主要来源于木质素、软木质、多肽类或黑碳等带有苯环类的物质,也可能来源于微生物代谢产物或植物体经过高热产生的物质[22],它常和烷基碳一起,用来表征难被微生物利用的碳化合物,即难分解碳。

2 全土有机质化学结构特征及影响因素

2.1 全土有机质化学结构特征

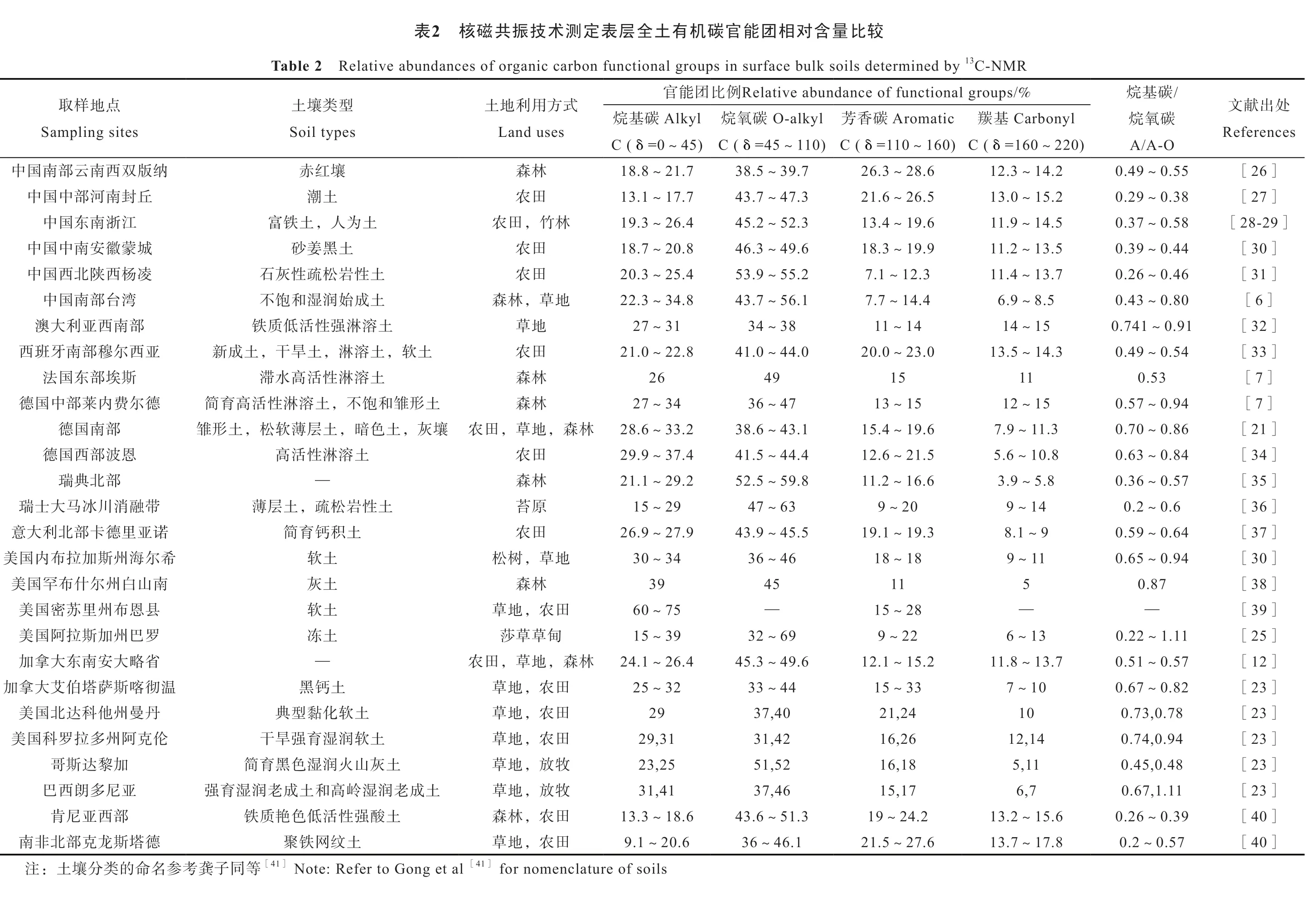

以往研究对土壤有机碳化学结构波谱的划分不尽相同,为方便比较分析,统一将波谱划分成表1的四大官能团区,列出了应用13C-NMR技术测定不同地区不同类型土壤表层(10 cm或20 cm)有机碳化学官能团的相对比例(表2)。通过比较,全世界土壤有机碳官能团比例存在较大幅度变化范围,但如果不考虑气候环境、土壤和植被类型、土地利用方式和土壤有机碳含量等因素,13C-NMR技术测定土壤全土有机碳化学结构图谱具有相似的特征,表现在四大官能团比例中烷氧碳所占比例最大(31%~69%,平均为44.1%±6.8%),其次为烷基碳(9.1%~43%,平均为25.6%±7.0%)和芳香碳(4.7%~28.6%,平均为19.0%±4.7%),羧基羰基碳所占比例最少(3.9%~17.8%,平均为11.2%±3.7%)。一般情况下,森林土壤表层有机碳中烷氧碳相对比例普遍高于草地和农田,这可能因为森林生态系统表层土壤中凋落物含量较高。但在个别土壤中,烷氧碳比例也存在差异,如巴西朗多尼亚草地强育湿润老成土和高岭湿润老成土(Paleudult & Kandiuldult)、德国南部松软薄层土(Mollic Leptosols)和不饱和雏形土(Dystic Cambisol),烷基碳的相对比例略大于烷氧碳的比例[23-24]。Pedersen等[25]研究发现,美国阿拉斯加州的莎草草甸冻土(Gelisols)有机碳化学结构与其他地区的土壤有机碳结构差别较大,不同成土年限的冻土有机碳中烷氧碳比例非常高(相对比例可达69%),其次为烷基碳,芳香碳和羧基羰基碳的比例很低。与形成时间更长的土壤有机碳相比,新形成的土壤中烷基碳(16% vs 28%)和芳香碳(9% vs 16%)比例偏低,烷氧碳比例偏高(69%vs 50%),羧基羰基碳无差异,这可能与新形成土壤中外源植物残体中烷氧碳比例较高有关。此外,来源于植物残体、藻类或微生物的脂肪族物质,使新成土的烷基碳增加,而泥炭和苔藓中的木质素含量偏低,可能是导致新成土中芳香碳比例偏低的原因[25]。

表1 13C-固态核磁共振波谱技术测定有机碳官能团及相应的大分子化合物[3, 5, 14, 19]Table 1 Organic carbon functional groups and corresponding macro-molecular compounds identified by 13C-NMR[3,5,14,19]

进一步选取了较典型的土壤有机碳核磁共振图谱进行对比,发现世界范围内不同区域的土壤有机碳化学结构图谱较相似,各化学官能团所占相对比例存在差异(图1,表2)。其中,南美洲巴西草地强育湿润老成土和高岭湿润老成土(Paleudult & Kandiuldult)和北美洲美国中西部软土(Paleustoll)的13C核磁共振图谱相似程度最高,北美洲加拿大草地土壤有机碳核磁图谱与之类似,但较以上二者的芳香碳比例更高[23,30]。澳大利亚、亚洲中国和欧洲西班牙的土壤中烷氧碳比例最高,其次为烷基碳、芳香碳,羧基羰基碳比例最少[28,30-33]。南非草地聚铁网纹土(Plinthosols)中烷氧碳的比例最高,其次为芳香碳和羧基羰基碳,烷基碳比例是所有土样中最少的,仅为9.1%[40]。北美洲的美国阿拉斯加州冻原草甸冻土(Gelisols)烷氧碳比例为69%,高于其他类型土壤烷氧碳比例[25]。

烷基碳与烷氧碳的比值(A/A-O)可反映土壤有机质的腐解化程度。总体而言,土壤全土有机碳的A/A-O比值在0.2~1.11之间,在巴西、澳大利亚、加拿大、德国和美国(巴罗除外)的土壤有机碳中,A/A-O比值一般较大,均大于0.65,说明这些地区土壤腐殖化程度较高。而在欧洲大部分地区、哥斯达黎加、美国巴罗、亚洲的中国和非洲的肯尼亚和南非土壤中A/A-O比值一般较小,均小于0.65,说明这些地区土壤腐殖化程度较低。同时,气候条件、土壤类型、土地利用方式和植被类型等因子也会影响A/A-O比值(表2)。

处出献文secnerefeR 62][72][92-82][03][13][6][23][33][7][7][12][43][53][63][73][03][83][93][52][21][32][]32[32][32][32][04][04][/碳基烷碳氧烷O-A/A 55.094.0~83.092.0~85.073.0~44.093.0~64.062.0~08.034.0~19.0 147.0~45.094.0~35.0 49.075.0~68.007.0~48.036.0~75.063.0~6.0 2.0~46.095.0~49.056.0~78.0—11.122.0~75.015.0~28.076.0~87.0,37.0 49.0,47.0 84.0,54.0 11.1,76.0 93.062.0~75.0 2.0~2较比量含对相团能官碳机有土全层表定测术技振共磁核表31 RMN-C yb denimreted slios klub ecafrus ni spuorg lanoitcnuf nobrac cinagro fo secnadnuba evitaleR2 elbaT/spuorg lanoitcnuf fo ecnadnuba evitaleR%例比团能官式方用利地土型类壤土lynobraC citamorA lykla-O lyklA基羰碳香芳碳氧烷碳基烷sesu dnaL sepyt lioS)022061=( C)061011=( C)01154=( C)540=( C~δ~δ~δ~δ 2.413.21 6.823.62 7.935.83 7.128.81~~~~林森壤红赤2.510.31 5.626.12 3.747.34 7.711.31~~~~田农土潮5.419.11 6.914.31 3.252.54 4.623.91~~~~林竹,田农土为人,土铁富5.312.11 9.913.81 6.943.64 8.027.81~~~~田农土黑姜砂7.314.11 3.21 1.7 2.559.35 4.523.02~~~~田农土性岩松疏性灰石5.8 9.6 4.41 7.7 1.657.34 8.433.22~~~~地草,林森土成始润湿和饱不5141 4111 8343 1372~~~~地草土溶淋强性活低质铁3.415.31 0.320.02 0.440.14 8.220.12~~~~田农土软,土溶淋,土旱干,土成新11 51 94 62林森土溶淋性活高水滞5121 5131 7463 4372~~~~林森土形雏和饱不,土溶淋性活高育简3.11 9.7 6.914.51 1.346.83 2.336.82~~~~林森,地草,田农壤灰,土色暗,土层薄软松,土形雏8.01 6.5 5.126.21 4.445.14 4.739.92~~~~田农土溶淋性活高8.5 9.3 6.612.11 8.955.25 2.921.12~~~~林森—41 9 02 9 3674 9251~~~~原苔土性岩松疏,土层薄9 1.8 3.911.91 5.549.34 9.729.62~~~~田农土积钙育简11 9 8181 6463 4303~~~~地草,树松土软5 11 54 93林森土灰8251 5706—~—~田农,地草土软31 6 22 9 9623 9351~~~~甸草草莎土冻7.318.11 2.511.21 6.943.54 4.621.42~~~~林森,地草,田农—01 7 3351 4433 2352~~~~田农,地草土钙黑01 42,12 04,73 92田农,地草土软化黏型典41,21 62,61 24,13 13,92田农,地草土软润湿育强旱干11,5 81,61 25,15 52,32牧放,地草土灰山火润湿色黑育简7,6 71,51 64,73 14,13牧放,地草土成老润湿岭高和土成老润湿育强6.512.31 2.4291 3.156.34 6.813.31~~~~田农,林森土酸强性活低色艳质铁8.717.31 6.725.12 1.6463 6.02 1.9~~~~田农,地草土纹网铁聚14 14][][slios fo erutalcnemon rof la te gnoG ot refeR :etoN等同子龚考点地样取setis gnilpmaS纳版双西南云部南国中丘封南河部中国中江浙南东国中城蒙徽安南中国中凌杨西陕北西国中湾台部南国中部南西亚利大澳亚西尔穆部南牙班西斯埃部东国法德尔费内莱部中国德部南国德恩波部西国德部北典瑞带融消川冰马大士瑞诺亚里德卡部北利大意希尔海州斯加拉布内国美南山白州尔什布罕国美县恩布州里苏密国美罗巴州加斯拉阿国美省略大安南东大拿加温彻喀斯萨塔伯艾大拿加丹曼州他科达北国美伦克阿州多拉罗科国美加黎达斯哥亚尼多朗西巴部西亚尼肯德塔斯龙克部北非南参名命的类分壤土:注

2.2 有机质化学结构分异因素

土壤有机质的形成和累积是在特定气候和生物环境条件下,不断形成复杂有机化合物的长期演变过程,它包括部分腐解植物的生物大分子残基(例如多糖、木质素、蛋白质和表皮材料)、动物及微生物代谢残体、排泄物、分泌物和土壤腐殖物质,是处于不同分解阶段的有机集合体[1,42],其大小取决于初始土壤有机质水平、不同土地利用方式、土壤管理措施下外源有机物质的输入、原有土壤有机质的矿化损失[43-44]。外源物质的多样性和复杂性决定了土壤有机质的复杂性和不均一性[40]。Mahieu等[4]测定了84种外源有机物,包括秸秆、根、茎、叶、树枝、粪便、堆腐物等的化学结构图谱,发现秸秆和木质物质中烷氧碳比例最高可达70%~90%,在树叶、根和堆腐物中烷氧碳比例最低也有38%,说明植物残体中碳水化合物的含量较高,包含了从简单的小分子糖类到淀粉和纤维素组分等大分子的糖类物质。同时,有报道[4,35]称植物残体和土壤中的烷氧碳存在较好的相关性,土壤有机碳含量与烷氧碳比例也具有很好的相关性(图2),有机碳含量高,其烷氧碳比例也大,这是土壤有机碳中烷氧碳比例最高的原因。不同土壤有机碳中化学结构的微小差别可能与形成土壤的气候条件、土壤类型、土壤质地特征、地上植被类型、进入土壤的凋落物和根系分泌物的质量、微生物种类、活性和代谢残体特征有关。Soucémarianadin等[18]利用二维NMR技术研究了森林系统凋落物和土壤有机质的化学结构,也发现土壤有机质的化学结构与凋落物的结构有关系。土壤有机质化学结构中非极性烷基碳和芳香碳相对比例的多少可能与气候条件、土壤类型和土地利用方式等外界条件有关。同时,土壤微生物和酶活性不同也会引起外源物质降解过程和产物发生变化,进而影响土壤有机碳化学结构和稳定性。中国云南西双版纳的森林赤红壤(Latosolic red earths)、河南封丘的农田潮土(Fluvo-aquic soils)、东北的黑土(Black soils)、加拿大埃德蒙顿土壤(Udic Borroll)、肯尼亚西部土壤(Ferralo-chromic acrisols,Humic nitosols)和南非土壤烷基碳的相对比例小于芳香碳比例[23,26-27,40]。芳香碳是土壤中较难分解的有机碳组分之一,芳香碳的比例较高,可能是由于植物残体的木质素在分解初期被选择性保留[45],提高了芳香碳的比例,同时,土壤有机碳中烷氧碳比例降低也会相应地增加芳香碳比例。在中国浙江、台湾中部、欧洲大部、南美洲的巴西、北美洲的加拿大和美国、澳大利亚等土壤中,土壤烷基碳相对比例均大于芳香碳比例(表2),可能与这些土壤中较强的酶活性和微生物活性有关,使土壤中芳香碳物质被氧化分解,土壤芳香碳比例降低,羰基碳比例显著增加。也有研究发现,土壤有机碳中烷基碳和芳香碳的相对比例差异不显著,如西班牙南部不同类型的土壤有机碳中烷基碳和芳香碳的比例相当,不存在明显差异[33],这主要是因为该土壤有机碳化学结构基本不受成土母质和土壤类型的影响,主要受地上植被和气候条件的影响。Chen等[46]对中国安徽砂姜黑土有机碳化学结构的研究也发现土壤有机碳中烷氧碳和芳香碳比例差异不明显(表2)。

一些研究学者认为“初始凋落物”理论确实存在,即植物残体组成的差异性随残余物的不断降解一直存在,即使最终转化为土壤有机质[47],这也是为何不同土地利用方式下土壤有机碳的化学结构存在差异的主因。土壤有机碳的化学结构及其稳定性与地上植被类型和外源进入土壤的有机物质数量和质量(化学结构)密切相关。地上植被通过植物残体和根系分泌物直接影响输入土壤的外源有机物的数量和质量,进而影响土壤微生物种类、群落结构和活性,最终影响土壤有机质的化学结构。外源有机物质化学结构的差异性,必然影响土壤有机碳化学结构及稳定性。Clemente等[48]研究了玉米秸秆的根、茎、叶等不同部位分别添加至土壤中对土壤有机碳化学结构的影响,发现土壤化学结构变化随添加物质不断分解过程而变化:添加玉米茎的土壤有机碳中碳水化合物含量高,而添加玉米叶的土壤腐殖质中脂肪族碳含量高,这是因为玉米叶组织中脂肪族碳含量高,玉米叶中的化学物质对于土壤有机碳的稳定性有促进作用。Chen等[46]发现玉米秸秆中木质素组分含量要高于小麦秸秆的木质素含量,相应地,玉米秸秆还田处理的土壤有机碳中木质素衍生物结构(芳香碳和酚基碳)要高于小麦秸秆还田处理。Wang等[49]研究了中国海伦、封丘和鹰潭3种不同气候和土壤类型条件下玉米秸秆和小麦秸秆的腐解特征,发现玉米和小麦秸秆在腐解初期,受到秸秆类型、温度和土壤类型等条件的影响,玉米和小麦秸秆的化学结构变化显著,随着腐解时间延长,腐解2年后,玉米和小麦秸秆的化学结构趋于接近,但仍存在差异。此结果也可用来解释不同气候条件和土壤类型中土壤有机碳化学结构存在的“趋同特征”,可能由于土壤的形成和发育进程是相当漫长的,其外源植物残体在经过几十年、几百年甚至更长时间的分解转化后,分解产物的化学结构才趋于一致,被全部分解进入土壤有机质后使得土壤有机碳的化学结构才更趋于相似。尽管土地利用和管理方式、土壤类型、矿物组成、气候条件、植被和土壤有机碳含量不同,Mahieu等[4]也发现土壤全土有机碳也具有较相似的化学结构特征。Mathers和Xu[50]研究认为烷氧碳是植物残体中最易分解的有机碳官能基团。在植物凋落物腐解的快速阶段,植物残体中的烷氧碳会快速损失进入土壤中;与之相反,植物残体中芳香碳和烷基碳会选择性保留,进一步说明世界范围内典型土壤有机碳化学机构为何存在差异。

为揭示土壤有机碳化学结构与土壤有机质稳定性的关系,本文将土壤有机质化学官能团比例与土壤有机质含量和黏粒含量做相关性分析。结果发现,全土有机碳含量与有机碳官能团中的烷氧碳呈显著正相关关系(P<0.005),与芳香碳和羧基羰基碳呈显著负相关关系(P<0.005)(图2(a)~图2(d));土壤黏粒含量与有机碳官能团中的烷基碳呈显著正相关关系(P<0.005),与烷氧碳呈显著负相关关系(P<0.005)(图2(f)~图2(i));土壤黏粒含量与烷基碳/烷氧碳比例呈显著正相关关系(P<0.001),与土壤有机碳含量关系不显著,仅达到0.1的显著性检验(图2(e),图2(j))。烷基碳比例与有机碳含量、芳香碳比例与黏粒含量无显著相关性(P>0.05)。本文的相关性分析结果与Mahieu等[4]的分析结论一致。高有机质含量的土壤,烷氧碳比例越高,植物来源碳的比例越大,其土壤有机质的腐解化程度越低,土壤有机质越不稳定。土壤黏粒含量越高,土壤中烷基碳比例越大;烷氧碳比例显著减少,土壤有机质腐殖化程度越高,土壤有机质越稳定。

图2 土壤有机碳含量、黏粒含量与有机碳官能团相对比例相关性Fig. 2 Abundance of alkyl, O-alkyl, aromatic, and carbonyl functional groups determined by 13C NMR, relative to soil organic carbon(SOC) content and clay content in bulk soil

3 土壤不同组分有机质的化学结构特征

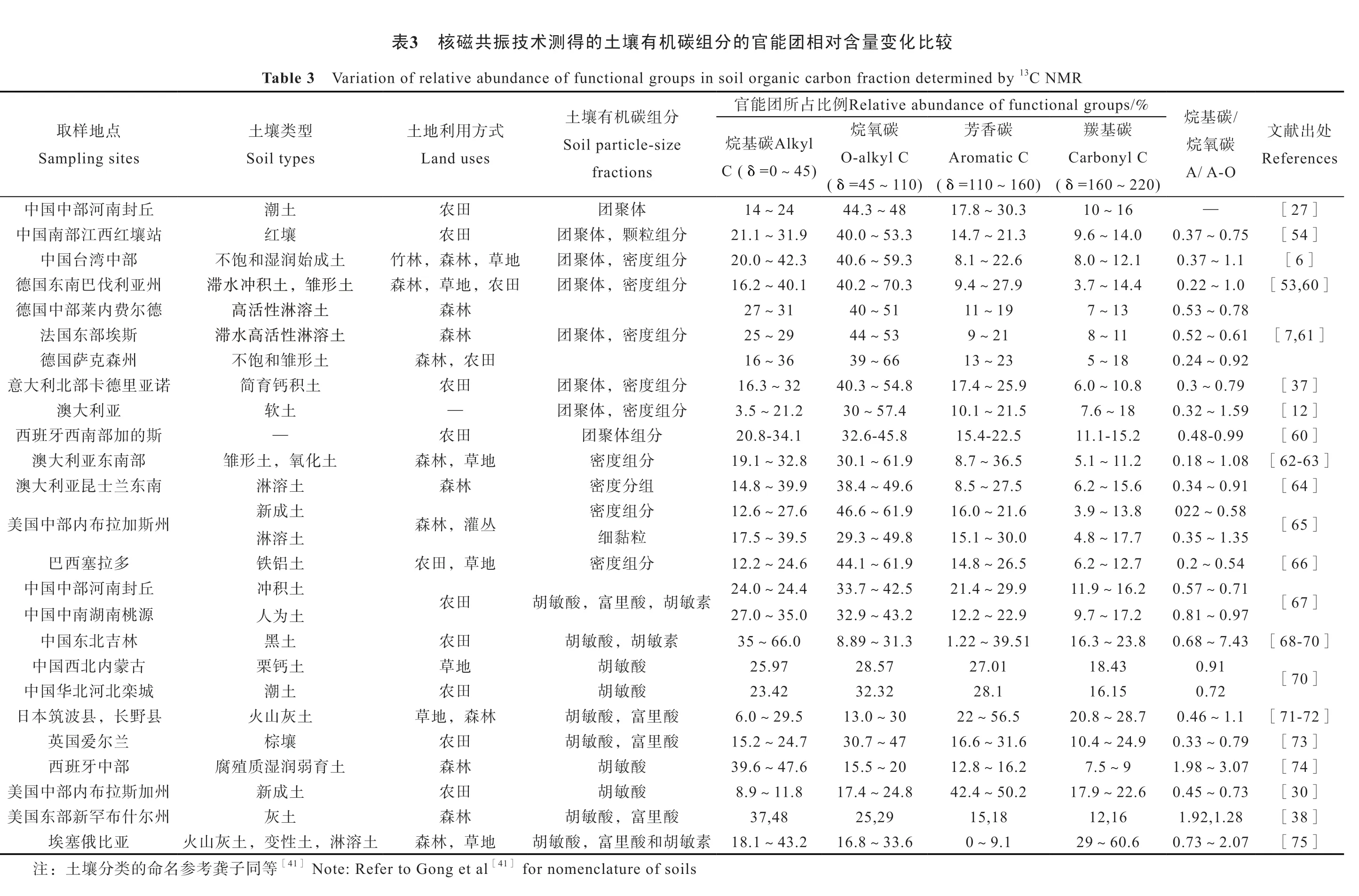

土壤有机质根据物理、化学和生物学性质分组得到的不同组分是研究有机质特定转化过程的指示因子[3,50]。常采用的分组方法有团聚体分组、密度分组、化学分组、团聚体分组与物理化学分组相结合等,应用13C NMR技术开展了土壤不同有机碳组分的化学结构特征研究,研究结果对土壤有机碳降解、转化和稳定化过程及机理揭示提供了强有力的科学支撑。

3.1 土壤团聚体内有机质化学结构特征

进入土壤的植物残体质量会影响土壤团聚体和非团粒结构中的有机质组分,使不同组分的土壤有机碳组分和化学结构发生分异[51]。森林土壤中颗粒有机质所占比例很大,大部分为来自于地上植物凋落物分解的烷基碳;草地和玉米地土壤中矿质结合态有机质含量很高,其中芳香碳和羰基碳比例较大。一般地,土壤团聚体的粒径越大,有机碳中烷氧碳所占比例越高;土壤粒级越小,有机质的烷氧碳所占比例越低[33,48]。随着土壤团聚体粒径的减小,烷基碳和羧基碳相对含量逐渐增加,芳香碳相对比例在不同土壤中变化不一致,有的升高[52],有的降低[25]。烷氧碳是植物残体有机碳的主要组成部分(比例为50%~70%)[21],植物分解程度较低的土壤大团聚体中烷氧碳比例高于微团聚体。相反,烷基碳的增加反映了分解过程中选择性保留的有机物质(如角质、软木脂等)和微生物再合成物质在小团聚体中的积累[45]。农田土壤中,外源植物残留物进入土壤后,优先积聚于大粒径组分的有机碳中,随着植物残体分解程度增加,逐渐向小粒径土壤有机质组分转移。郭素春等[27]研究了中国河南商丘潮土团聚体有机碳结构特征,发现随着团聚体粒径减小,烷氧碳和芳香碳所占比例降低,可能是由于大团聚体中植物残体来源的木质素在分解初期选择性保留,提高了芳香碳的比例[45]。

3.2 土壤颗粒组分内有机质化学结构特征

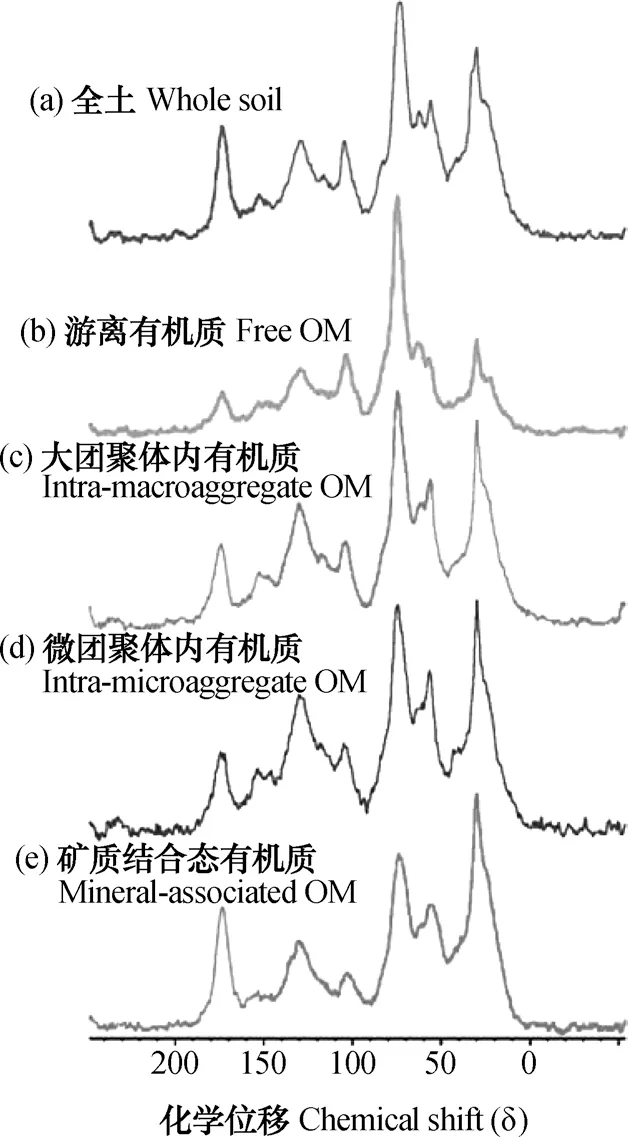

Steffens等[52]和Helfrich等[53]对德国土壤不同大小颗粒组分研究发现,芳香碳所占比例随土壤粒径减小而增加,抗分解芳香碳在土壤小粒径组分中选择性积累,且不同土地利用方式下游离态轻组有机质(LFOM)中烷氧碳比例约为50%,其次为烷基碳和芳香碳,与闭蓄态有机质相比,游离态有机质中含有较多的烷氧碳,而烷基碳较少。中国江西水稻土的颗粒有机质(Particulate organic matter, POM)主要由烷氧碳、烷基碳和芳香碳组成,其中烷氧碳相对比例最高,占POM总量的46%~53%,其次为烷基碳和芳香碳,分别占POM总量的20%~26%和15%~21%,羰基酚基碳仅占POM的6%[54]。进入土壤的外源有机物质,被土壤微生物占领,随后被大团聚体内的矿物颗粒包裹,分解破碎成更稳定难分解的结构后,矿物颗粒进一步包裹缠绕形成稳定的微团聚体,最终被微生物转化,参与微生物新陈代谢,微生物残体进一步与矿物颗粒结合,形成稳定土壤有机质[55]。Courtier-Murias等[37]对意大利北部高山草原土壤团聚体内不同有机碳组分化学结构的研究发现,与游离态轻组有机碳相比,团聚体内部,特别是微团聚体内部有机碳中非极性烷基碳、甲氧基、烷基芳香碳、羧基碳和酰胺的比例较高,烷氧碳的比例较低。相比游离态轻组和团聚体内部组分,矿质结合态有机碳中来源于烷基碳、羧基碳和酰胺碳的比例较高,碳水化合物的比例较少(图3),说明游离态和闭蓄态团聚体内部的有机碳组分由不同分解阶段的植物残体组成。从游离态组分到大团聚体内部,再到微团聚体内部,来自于脂质生物聚合物,如蜡质、角质和软木质的非极性烷基碳化合物,这类富含亚甲基的非极性不可氢代的烷基碳增加,说明随着团聚体粒径的减小,植物残体腐解程度也在增加。其他研究也发现,矿质结合态有机碳组分特别是细粉粒有机质组分中,C/N比、木质素和植物来源碳含量很低,而主要是微生物来源碳较高[21,47,55-57],土壤微生物及其代谢残体对土壤有机碳组分库和结构的贡献程度,可能远远超出预期程度[57-59](表3)。

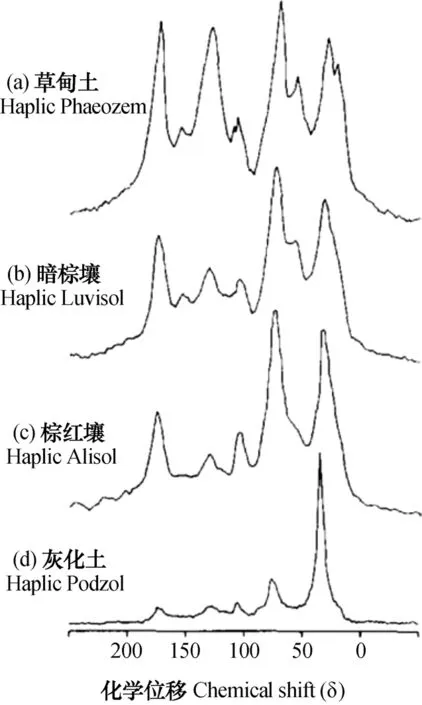

土壤中黏土矿质颗粒是决定土壤有机质结合形态和稳定性的主要因子。土壤中大部分有机质会与土壤黏土矿物结合,其胶结作用大小对土壤有机质的动态至关重要。不同粒级大小的土壤颗粒表面化学性质存在差异,与土壤矿物相结合的有机质稳定性和化学性质存在明显区别[3]。土壤黏粒中虽然也含有一些新鲜来源的有机质,但大多数为惰性较高、稳定性较好的物质,其中惰性有机质会与细粉粒和黏粒组分结合,使得土壤碳库或氮库主要还是由惰性库组成[76]。土壤砂粒中有机质主要来源于植物体,细粒级中含有大量的脂肪族化合物[44]。烷基碳和羰基碳来源于土壤微生物代谢产物或者微生物残体,使得与黏粒结合的小颗粒有机碳中烷基碳和羰基碳的相对含量较高;芳香碳可能主要来自于植物残留物的选择性保留,使得与粉粒结合的颗粒态有机质组分中芳香碳较高[24,33]。同时,应用13C核磁共振技术测定的不同类型土壤不同颗粒中黏粒的化学结构图谱(图4)发现,不同类型土壤表层土壤黏粒的有机碳化学结构差别较大,这可能与不同类型土壤中黏土矿物的组成有关。其中灰化土土壤有机碳中烷基碳比例较大,而棕红壤和暗棕壤的土壤黏粒中因为多糖的缘故含有大量的芳香碳和烷氧碳,草甸土的

黏粒中含有较大比例的芳香碳[3]。

4 土壤腐殖物质化学结构特征

土壤腐殖物质是土壤有机质的主体,主要来源于植物凋落物的分解和生物组分,主要由胡敏酸、富里酸和胡敏素组成。与全土相比,土壤腐殖质中三种物质的烷氧碳比例较全土低,烷基碳比例较全土高(表3)。对森林土壤腐殖质层的研究发现,三种腐殖质的化学结构差异很大,胡敏素中仅包含分解初期的植物残体,富里酸中碳水化合物比例高,而胡敏酸中烷基碳和芳香碳比例高[77]。中国桃源农田旱地和水稻土中胡敏素中含有更多烷氧碳(27%~31%),芳香碳比例很低(12%~23%),富里酸中以羧基碳为主,胡敏酸中主要含有芳香碳。该研究还推测,土壤腐殖质的形成顺序可能为:外源植物残体首先转化进入胡敏素,降解程度增加,进一步被氧化,转化为胡敏酸,最终进入富里酸中[78]。埃塞俄比亚的森林和农田土壤三种腐殖质的化学结构均以羧基羰基碳为主,平均值为41%,烷基碳和烷氧碳次之(均值分别为30.3%和23.4%),芳香碳比例最少,均值为4.9%。当森林转变为农田生态系统后,三种腐殖物质中烷基碳的比例均显著减少,烷氧碳的比例增加[75]。

/碳基烷处出献文碳氧烷secnerefeR O-A /A 72][—45 57.073.0][~61.173.0][~]06,35[ 0.1~22.0 87.035.0~16,7 16.025.0][~29.042.0~7397.0 3.0][~21 95.123.0][~06 99.0-84.0][36-26 80.181.0][~46 19.043.0][~85.0 220~56][53.153.0~6645.0 2.0][~17.075.0~76][79.018.0~07-86 34.786.0][~19.0 07][27.0 27-17 1.164.0][ ~37 97.033.0][~47 70.389.1][~03 37.054.0][~83 82.1,29.1][57 70.237.0][~3较比化变量含对相团能官的分组碳机有壤土的得测术技振共磁核表31 RMN C yb denimreted noitcarf nobrac cinagro lios ni spuorg lanoitcnuf fo ecnadnuba evitaler fo noitairaV3 elbaT/spuorg lanoitcnuf fo ecnadnuba evitaleR%例比占所团能官分组碳机有壤土碳基羰碳香芳碳氧烷式方用利地土型类壤土lyklA碳基烷ezis-elcitrap lioS C lynobraCC citamorAC lykla-O sesu dnaL sepyt lioS)540=( C~δ snoitcarf)022061=()061011=()01154=(~δ~δ~δ 6101 3.038.71 843.44 4241~~~~体聚团田农土潮0.41 6.9 3.127.41 3.350.04 9.131.12~~~~分组粒颗,体聚团田农壤红1.21 0.8 6.22 1.8 3.956.04 3.240.02~~~~分组度密,体聚团地草,林森,林竹土成始润湿和饱不4.41~7.3 9.72~4.9 3.07~2.04 1.04~2.61分组度密,体聚团田农,地草,林森土形雏,土积冲水滞31 7 9111 1504 1372~~~~林森土溶淋性活高11 8 12 9 3544 9252~~~~分组度密,体聚团林森土溶淋性活高水滞81 5 3231 6693 6361~~~~田农,林森土形雏和饱不8.01 0.6 9.524.71 8.453.04 233.61~~~~分组度密,体聚团田农土积钙育简81 6.7 5.121.01 4.7503 2.12 5.3~~~~分组度密,体聚团—土软2.51-1.11 5.22-4.51 8.54-6.23 1.43-8.02分组体聚团田农—2.11 1.5 5.63 7.8 9.161.03 8.231.91~~~~分组度密地草,林森土化氧,土形雏6.51 2.6 5.72 5.8 6.944.83 9.938.41~~~~组分度密林森土溶淋8.31 9.3 6.120.61 9.166.64 6.726.21~~~~分组度密土成新丛灌,林森7.71 8.4 0.031.51 8.943.92 5.935.71~~~~粒黏细土溶淋7.21 2.6 5.628.41 9.161.44 6.422.21~~~~分组度密地草,田农土铝铁2.619.11 9.924.12 5.247.33 4.420.42~~~~土积冲素敏胡,酸里富,酸敏胡田农2.71 7.9 9.222.21 2.349.23 0.530.72~~~~土为人8.323.61 15.9322.1 3.1398.8 0.6653~~~~素敏胡,酸敏胡田农土黑34.81 10.72 75.82 79.52酸敏胡地草土钙栗51.61 1.82 23.23 24.32酸敏胡田农土潮7.828.02 5.6522 030.31 5.92 0.6~~~~酸里富,酸敏胡林森,地草土灰山火9.424.01 6.136.61 747.03 7.422.51~~~~酸里富,酸敏胡田农壤棕9 5.7 2.618.21 025.51 6.746.93~~~~酸敏胡林森土育弱润湿质殖腐6.229.71 2.054.24 8.424.71 8.11 9.8~~~~酸敏胡田农土成新61,21 81,51 92,52 84,73酸里富,酸敏胡林森土灰6.0692 1.9 0 6.338.61 2.341.81~~~~素敏胡和酸里富,酸敏胡地草,林森土溶淋,土性变,土灰山火]14[]14[slios fo erutalcnemon rof la te gnoG ot refeR :etoN等同子龚考参点地样取setis gnilpmaS丘封南河部中国中站壤红西江部南国中部中湾台国中州亚利伐巴南东国德德尔费内莱部中国德斯埃部东国法州森克萨国德诺亚里德卡部北利大意亚利大澳斯的加部南西牙班西部南东亚利大澳南东兰士昆亚利大澳州斯加拉布内部中国美多拉塞西巴丘封南河部中国中源桃南湖南中国中林吉北东国中古蒙内北西国中城栾北河北华国中县野长,县波筑本日兰尔爱国英部中牙班西州加斯拉布内部中国美州尔什布罕新部东国美亚比俄塞埃名命的类分壤土:注

图3 全土与不同有机碳组分化学结构的13C核磁图谱示例[37]Fig. 3 13C NMR spectra of chemical structure of organic carbonin bulk soil and different carbon fractions [37]

胡敏酸(humic acids, HA)作为土壤腐殖物质的碱溶组分,更容易受到土地利用和管理措施的影响,其含量和结构的变化与土壤肥力水平密切相关[79],前人对土壤胡敏酸化学结构的研究较多。与前文关于全土中有机碳化学结构的相似性有所不同,对比分析了几个典型地区和土壤类型条件下土壤HA化学结构(图5),发现其化学结构差异很大,无普遍规律可循。中国东北吉林的黑土和日本驻波县的火山灰土,土壤HA的化学结构均在δ=57的甲氧基碳和δ=73的烷氧碳处表现出非常明显的双峰波谱,但相对比例在土壤间有差异[68,71]。美国中部的新成土和东北部的普通灰化土HA中烷氧碳所占比例最多,烷基碳比例在东北部的普通灰化土中高于中部的新成土。西班牙中部和东南部森林土壤的HA,烷基碳所占比例最大,其次为芳香碳、烷氧碳,羧基羰基碳比例最少,仅为7.0%~10.0%,随着植物残体不断腐解,土壤中抗性较强的烷基碳比例增加,烷氧碳比例减少(表3,图5)。澳大利亚热带雨林不同植被覆盖下土壤HA的化学结构中,含有较低比例的芳香碳,可能与热带地区降雨量过高有关,强降水使纤维素中易溶解物质在进入土壤稳定性腐殖组分之前随降水流走或淋溶[80]。非洲肯尼亚土壤胡敏酸的芳香度也与降水量呈负相关关系[6]。西班牙土壤、日本驻波的火山灰土、中国台湾的脱潮土、中国内蒙古的栗钙土和中部平原的潮土HA中,烷基碳所占比例最高。与美国和西班牙的土壤相比,中国和日本的土壤HA中,羧基羰基碳的比例较高,且日本驻波的火山灰土和中国台湾的脱潮土HA的化学结构图谱比较相似(图5)。Cao等[16]研究了美国爱荷华州农田土壤HA结构,发现HA中含有大量的质子碳,异头碳和烷氧中碳非质子化的比例较低,且δ=64~44处主要为含氮烷基而非甲氧基。Xu等[67]在中国南方潮土的研究中也得到了类似的结果,在δ=113~93处除了异头碳外,还含有一定的芳香碳,施有机肥能增加该区域的芳香碳比例,且主要以质子化芳香碳为主,说明不同施肥处理的HA在腐殖化过程中形成的途径有所差异。

图4 13C核磁共振技术测定的不同类型土壤黏粒有机碳化学结构图谱[3]Fig. 4 Solid-state 13C NMR spectra of the clay-size fractionobtained from different soil types[3]

图 5 13C核磁共振技术测定代表性土壤胡敏酸有机碳化学结构波谱[16, 38, 65, 67, 70-74]Fig. 5 13C NMR spectra of chemical structure of the typical humic acids worldwide [16, 38, 65, 67, 70-74]

土壤腐殖化和植物凋落物的腐解过程除了受环境因子,如温度、pH、土壤养分有效性等影响,还受土壤微生物的调控作用。除了上述影响因子,土壤自身属性、外源物的质量也至关重要。外源物的质量通过影响土壤微生物群落的组成、活性和分布,控制着土壤有机质的矿化和腐殖化过程[6,81]。Quideau等[65]研究发现,A/O-A比在植物凋落物、土壤游离态轻组、细粉粒、黏粒中逐渐增加,符合土壤腐殖化程度逐渐增加的趋势。Chen和Chiu[6]研究了台湾中部森林和草地土壤颗粒组分有机碳的化学结构,发现A/O-A比随着粗颗粒、细砂、粉粒、细粉粒至黏粒的顺序增加,说明腐殖化程度在增加。森林土壤不同颗粒中A/O-A比大于草地土壤,说明森林土壤颗粒的腐殖化程度要高于草地生态系统,土壤有机质中碳组分的分异与地上植被变化是息息相关的。Zech等[82]比较了温带和亚热带环境下土壤有机质的腐殖化过程,提出腐殖化过程中的化学途径是相似的,由于所处的环境因子,如温度、水分条件、土壤理化参数差别,使得土壤有机质的周转速率存在差异。其中,温度和温度/降水指数主要影响全土的芳香化程度,但不涉及颗粒碳的芳香化程度。土壤有机碳的芳香碳比例随着粒径的减少而降低,说明有机碳的芳香化程度在逐渐降低。一些研究发现,烷基碳而非芳香碳是形成土壤稳定难降解腐殖物质的重要来源[77]。凋落物在生物降解和腐殖化过程中,来源于可提取和结合态的类脂物,或者是植物体来源的生物聚酯物和不可皂化脂肪类的生物大分子物质的含量增加,使得土壤有机碳中烷基碳比例增加[62]。也有观点认为,凋落物降解和腐殖化过程中形成的稳定烷基碳物质是由于土壤微生物合成代谢选择性保留的结果。但由于土壤腐殖质本身的高度复杂性和特异性,加之外在环境条件的异质性,目前关于土壤腐殖物质形成和稳定机制方面的研究尚无定论,未来需要借助先进的分析技术,来揭示土壤学研究中的土壤腐殖质形成理论,探讨土壤形成和演变之谜。

5 研究展望

本文综述了应用13C-NMR技术研究土壤有机质及不同组分中有机质的化学结构特征及其影响因素,由于土壤系统的开放性、复杂性和多变性,对土壤有机质化学结构的研究还需要进一步深入。笔者认为以下几方面研究在未来的工作中仍需加强:

1)土壤有机质来源的定量化研究与生态学功能解读。土壤有机质来源广泛,分解转化过程和途径复杂多变,很容易受气候环境条件的影响,依目前的研究技术和手段,尚无法完全判明土壤有机碳的化学组分究竟是来源于植物体自身的分解产物还是来源于微生物的二次代谢产物。如何准确分析、示踪外源有机物进入土壤有机碳的分子转化途径及其对于环境的响应特征,阐明不同来源的有机碳对土壤碳库的稳定性和土壤肥力的生态学涵义,将是未来研究的热点和难点。

2)特定土壤微生物在土壤有机质分解和转化过程中的作用机制。土壤微生物在土壤有机碳形成和稳定化过程中起至关重要的作用,对土壤有机碳结构和库的贡献可能远超预期。目前大多数研究停留在微生物群落或种群尺度的描述上,土壤微生物与有机碳分子结构转换的耦合关系及其贡献程度尚不清楚,且某些特定功能微生物对有机碳分解转化和碳库组分化学结构转化的定量分析尚缺乏,还需深入研究。

3)土壤有机质分子结构及其稳定性的物理、化学和生物学保护机制。土壤有机质稳定化过程受土壤生物、物理、化学调控耦合作用。如何定量描述不同分子结构、组织和较大团粒的选择性保留机制?土壤团聚结构如何形成空间隔离,使有机物质不能与微生物、酶和氧气接触而被降解?有机物质如何胶结在不同黏土矿物颗粒组成和电性的矿物表面,与黏土矿物形成难降解的稳定大分子结构?这些方面研究还有待深入。

4)区域大尺度环境因子/土壤生态过程与土壤有机碳化学结构的耦合作用。环境条件与土壤有机碳化学结构在空间尺度上存在差异,如何将宏观大尺度环境过程与微观尺度土壤有机质的微生物化学过程相转换是目前研究难点。由于环境条件和土壤生态系统过程变化涉及多个影响因子,且这些因子之间耦合作用与陆地其他圈层之间存在极复杂的正负反馈关系,揭示土壤有机碳化学结构对多重环境和土壤生态系统变化的响应是未来研究的主要方向。

5)多种土壤有机碳化学结构分析技术的开发及解读。目前,核磁共振技术结合其他先进分析技术,包括13C-微生物探针技术、热裂解气相色谱/质谱法等,已被广泛应用于土壤有机质稳定性、不同物理化学组分的保护机制、土壤有机碳与黏土矿物结合的稳定机制及以上过程中的生物化学和调控机制方面的研究中。然而,这些技术或多或少存在一定缺陷,如核磁共振技术仅能得到土壤有机质化学基团种类和相对比例信息,很难深入研究其化学官能团之间的相互关系,势必影响对有机质稳定性和生态学功能的认知。此外,由于土壤有机质本身高度复杂性和不均一性,如何将有机碳化学官能团与生态系统中的大分子化合物进行正确的判断和联系,如何将分子尺度的官能团结构推测到土壤有机质的物质组成,均需要建立更全面准确的数据辨识技术体系。发展新的技术方法、构建丰富完整的土壤有机碳化学分子结构数据库、提高化合物自动判读的精度与准度将是当前研究中面临的巨大挑战。

致 谢 感谢中国科学院东北地理与农业生态研究所隋跃宇研究员对文章表2 和表3 中关于土壤分类给予的指导和意见。