被分割的城市湿地公园综合交通规划策略

——以江苏省昆山市天福国家湿地公园为例

刘小亚,梁素芳,戴 霄

(1.上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海200092;2.同圆设计集团有限公司,山东青岛250101;3.江苏省城市规划设计研究院,江苏南京210036)

0 引言

随着国民经济增长和居民收入水平提高,旅游业日渐成为国民经济战略性支柱产业。由于中国工业化进程推进较快,城市居民生活环境受到严重影响,雾霾侵袭各大城市。城市湿地公园以自然性、生态性为特色吸引大量游客光顾,成为旅游开发的热点。

普通公园是市民健身休闲的场所,交通规划定位以提高内部景点、基础设施的可达性为重点[1]。湿地公园区别于普通公园,规划建设的基本依据是生态修复、生态保护,不能逾越保护这条红线。因此,湿地公园综合交通规划定位为以生态修复为基础,以湿地体验、湿地教育为主导,兼顾休闲娱乐活动。本文以江苏省昆山市天福国家湿地公园(以下简称“天福湿地公园”)为例探究湿地公园在被铁路、城市道路隔离背景下的综合交通规划策略。

1 湿地公园游客出行特征

1.1 游客构成

对江苏省六大湿地公园(高邮东湖湿地公园、南京绿水湾湿地公园、沙家浜国家湿地公园、无锡长广溪国家湿地公园、尚湖湿地公园、昆山城市生态森林公园)的游客年龄、职业构成、收入水平进行问卷调查(见表1)。

分析结果显示:湿地公园游客以25~44岁的中青年为主,收入水平为4 500~7 000 元较多,学历集中在本科及以上;游览目的以观赏风光、科普宣讲、休闲度假占主导,其中休闲度假比例最高,达56.25%,区别于普通公园以观赏风光为主导的特征。

表1 典型湿地公园游客特征Tab.1 Typical characteristics of visitors to a Wetland Park

1.2 逗留时间及游客量

通过对游客园内逗留时间的调查发现,选择在园内逗留半天的占72%,逗留一天的占15%,超过一天的占13%(园内设有民俗、酒店设施),游览时间集中在周末和节假日。

游客量不稳定,受天气影响较大。春夏两季气候湿暖、百花盛开和秋季秋高气爽时,游客量相对较大。相比阴雨天,天气晴朗、温度适宜时游客量相对较多。同时,游客量受节假日影响较大,节假日游客量是工作日游客量的数倍,特别是十一黄金周游客量达到峰值。

1.3 客源分布

湿地公园游客以本地游客为主(比例为60%~70%),周边3 h高铁辐射范围内游客为辅。外来游客在节假日、十一黄金周达到最高峰。考虑其以自然、生态、慢节奏为旅游特色,游客对交通换乘的敏感性较高,一般不接受多次换乘。

2 规模测算方法

2.1 游客规模

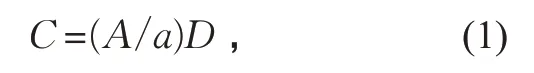

湿地公园生态旅游的环境容量指在保证游客一定游览质量、湿地生态系统平衡、野生动植物栖息不受到影响的条件下,在一定空间和时间范围内所能容纳游客的合理数量。环境容量[2]

式中:C为日环境容量/人次;A为可游览面积/m2;a为每位游客占有的合理面积/m2;A/a为瞬时容量/人;D为周转率,D=景点全天开放时间/游览景点所需时间。

以天福湿地公园为例测算游客规模,其环境容量测算见表2。根据调查结果,考虑规划年园区规划有配套民宿、酒店,因此假设游客园内逗留时间为一日的占80%(周转率为1.43),两日的占20%(周转率为0.66)。测算得到高峰时期天福湿地公园最大承受游客量为2 186×0.8×1.43+2 186×0.2×0.66=2 790人次·d-1。取年有效旅游天数为200 d,则年游客量为55.8万人次·a-1。

2.2 设施规模

2.2.1 不同出行方式的游客量

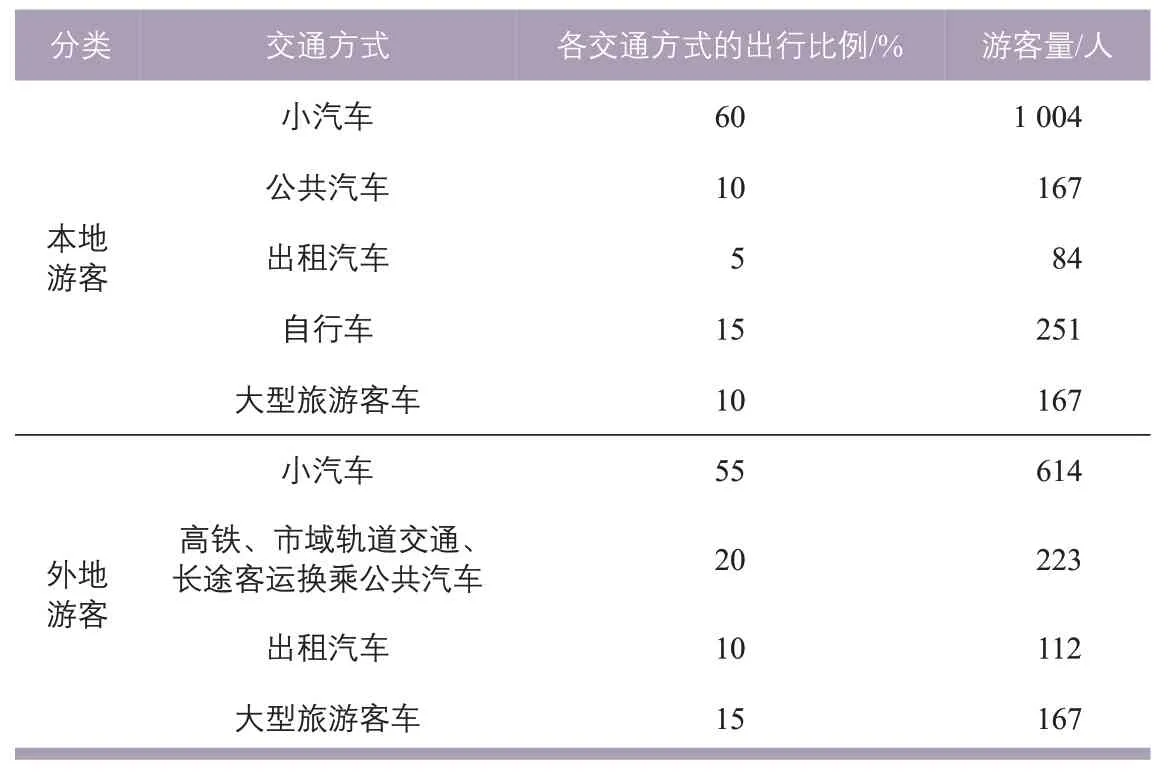

以游客特征为基础,以环境容量的需求预测数据为依据,确定各种对外交通方式的出行比例。根据大规模同类湿地公园的调研数据发现,天福湿地公园近期内将以本地游客为主,取本地游客比例为60%,外地游客比例为40%(见表3),测算结果如表4所示。

2.2.2 停车设施需求量

湿地公园远离中心区的区位决定了其吸引交通量中机动车比例较高且周转率较低,停车需求量较大。分别对游客小汽车、员工小汽车、大型旅游客车、出租汽车、自行车进行停车需求预测。

1)游客小汽车。

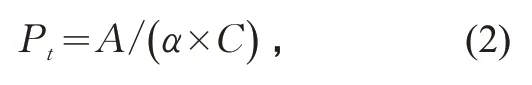

方法一:根据园区游客小汽车吸引特征及停车特征计算其平时日的停车需求

式中:Pt为园区游客小汽车停车位需求量/个;A为全日吸引的游客小汽车数量/辆;α为停车位利用率,取0.95;C为游客小汽车周转率/(次·d-1),平均停车时间约为6 h,周转率取1.5次·d-1。

方法二:根据最高在园人数时刻产生的停车需求计算。根据同类型项目的调查结果以及经验借鉴,最高在园人数占全日客流量的65%。即

式中:β为最高在园人数占全日客流量的比例,取65%。

2)员工小汽车。

根据园区员工小汽车吸引特征及停车特征计算其平时日的停车需求

式中:Pe为园区员工小汽车停车位需求量/个;S为园区同时刻在岗员工数/人,天福湿地公园2016年为900 人,2020年为1 000 人;τ为员工通勤小汽车出行比例,取10%。

3)大型旅游客车。

与游客小汽车相同,大型旅游客车也可采用两种方法计算。旅游客车多为旅行团服务,且游览时间较为固定,全日周转率较游客小汽车低,取60%的旅行团进行全日游览、40%的旅行团分上午或下午进行半日游览,则旅游客车的全日周转率为1.2 次·d-1,停车位利用率取0.95。

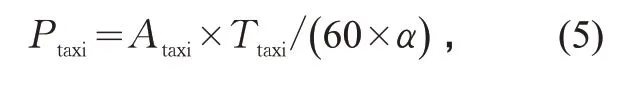

4)出租汽车。

出租汽车停车需求计算公式为

式中:Ptaxi为园区出租汽车停车位需求量/个;Ataxi为高峰小时吸引的出租汽车数量/辆;Ttaxi为出租汽车平均候车时间,取30 min;α为停车位利用率,取0.9。

5)自行车。

与游客小汽车计算方法相同,自行车也可采用两种方法计算。自行车使用者多是较近距离游客,游览时间相对短,全日周转率较小汽车高,经调研得到周转率经验数据为1.64次·d-1,自行车停车位利用率取0.85。

表2 天福湿地公园环境容量测算示例Tab.2 Environmental capacity of the Tianfu Wetland Park

表3 游客来源Tab.3 Sources of the visitors

表4 不同交通方式游客量测算Tab.4 Visitors volume by different travel modes

表5 不同交通方式停车设施规模测算Tab.5 Parking facilities demand by different travel modes

图1 天福湿地公园现状分区Fig.1 Zoning of the Tianfu Wetland Park

按不同交通方式游客量测算得到停车位需求量和空间面积需求量(见表5)。员工通勤小汽车出行比例为10%,2020年在岗员工数为1 000 人,可得到员工小汽车停车位需求为100 个,停车面积为3 000 m2。出租车汽车全天游客总量为196人次(含本地游客和外地游客),高峰小时系数取16%,则高峰小时游客量为32人次,载客量取1.5人次·车-1,停车数量为21 辆,高峰小时停车位周转率2 次·h-1,停车位利用率0.9,测算得到停车位需求量为12个,停车面积为360 m2。

3 被分割的城市湿地公园案例分析

3.1 天福湿地公园面临的挑战

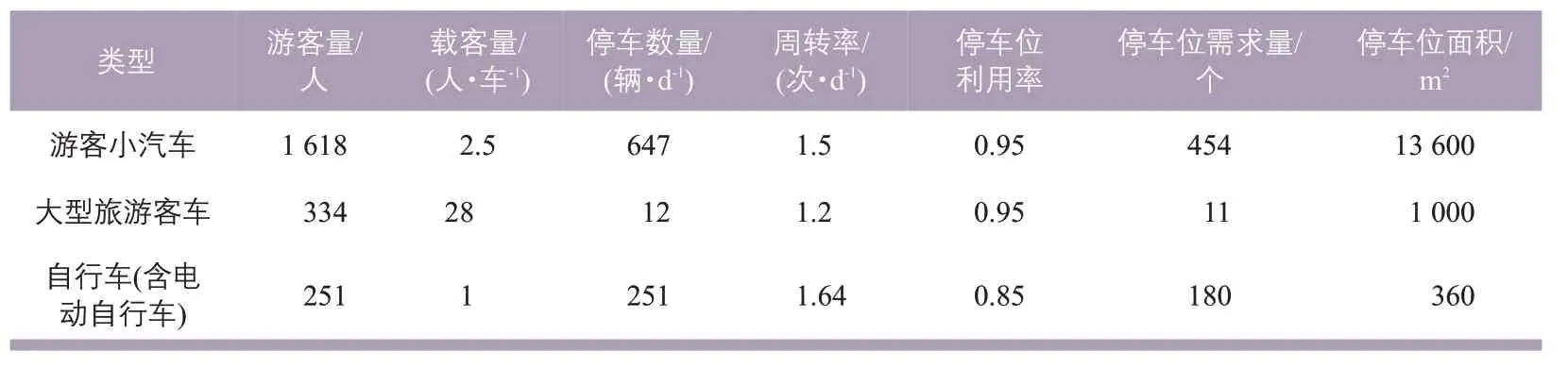

天福湿地公园东临上海市,南接昆山市北部工业区,西接昆山市经济开发区。受城市主干路沿沪大道、京沪铁路、京沪高铁、新规划的沪通铁路分割,湿地公园被划分为4个分区(见图1),主要面临以下挑战:

1)各片区联系较少、整体性差,内外交通组织复杂。

城市主干路、铁路对园区东西向、南北向分割,不仅阻隔了湿地公园生物通道,还使片区间沟通不畅。城市通过性主干路纵向跨越园区,与园区内部道路平面交叉形成内外冲突点,游客游览的安全性、舒适性难以保证。

2)园区内生物廊道分散于各片区,交通线路规划一定程度上受到生物阻隔的限制。

上位规划中天福湿地公园规划有生态保育区,如何在适度开发的情况下,顺应湿地公园的自然肌理,规避生物廊道,在生态保护的基础上规划交通线路是面临的一大挑战。主要体现在宏观层面的线路规划和微观层面的铺装选择、桥型选择。特别是水上交通规划,水鸟、昆虫的栖息廊道对水上游览线路和船型选择提出了更高要求。

3.2 湿地公园综合交通规划思路

3.2.1 分区发展引导

应对铁路、城市主干路对园区的分割,采用分区规划思路。根据各分区在城市总体规划中的用地定位,提出交通引导策略(见表6)。天福湿地公园西北片区、东南片区在城市总体规划中定义为湿地生态保育区,以修复和保护为主,不建议交通可达性太高。对于湿地生态保育区,选线时尽可能避开或者规划为通过型,两侧设置篱笆,禁止游客深入湿地生态保育区。其他片区根据对游客活动强度的控制,采用响应的交通规划和建设策略。

3.2.2 对外交通

对外交通体系的构建强调与区域交通设施的衔接,重点关注与区域性的高速公路出入口、火车站、汽车站、城市轨道交通车站等枢纽车站直接联系。可分别从区域交通和城市交通两个层面提出策略。区域交通从公路、铁路、机场等角度,城市交通从城市道路、城市公共交通等角度分析。在规划中应层次分明、有序协调。

表6 分区交通引导策略Tab.6 Transportation strategies for different zones

3.2.3 内部道路网规划

1)保护生态保育区,强调重点保护区的不可达性。

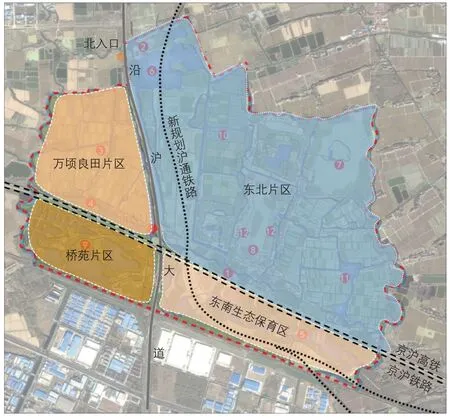

城市湿地公园是城镇群中难得的生态保留地,其四面环水,土地覆盖主要由水体、稻田和林地构成,是区域湿地生物避难所,生态区位价值十分重要。规划中强调重点保护区的不可达性,分区差异化地引入道路系统、娱乐活动。根据湿地公园内农业调研数据中水鸟、昆虫栖息地分布,划分出生物保护廊道,在道路选线、水上交通船型选择、线路选择时充分考虑避开生物保护廊道或采取生态保护措施(见图2)。

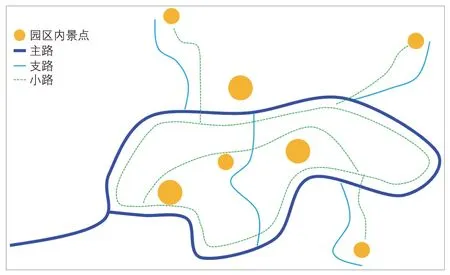

2)适度利用区应提高景点可达性——以景带路,以路串景[2]。

以园区内的重要景点如天福老街、天福人家、采摘园、农家乐、民居带作为重要客流吸引点,道路网主线串联主要景点,形成内部通达的环路系统(见图3)。

3)低冲击规划——依托现状、保留机理。

保持现状道路网主骨架不变,局部调整,尽可能利用现有机耕路、小路适度拓宽、修整形成环形主路系统[3]。尽可能避免大修大建,以维持湿地生态系统的稳定性,同时促进湿地生态系统功能的恢复。尽可能减少对湿地水文、水质、土壤等的干扰,降低生态系统遭到破坏的风险。

3.2.4 内外衔接

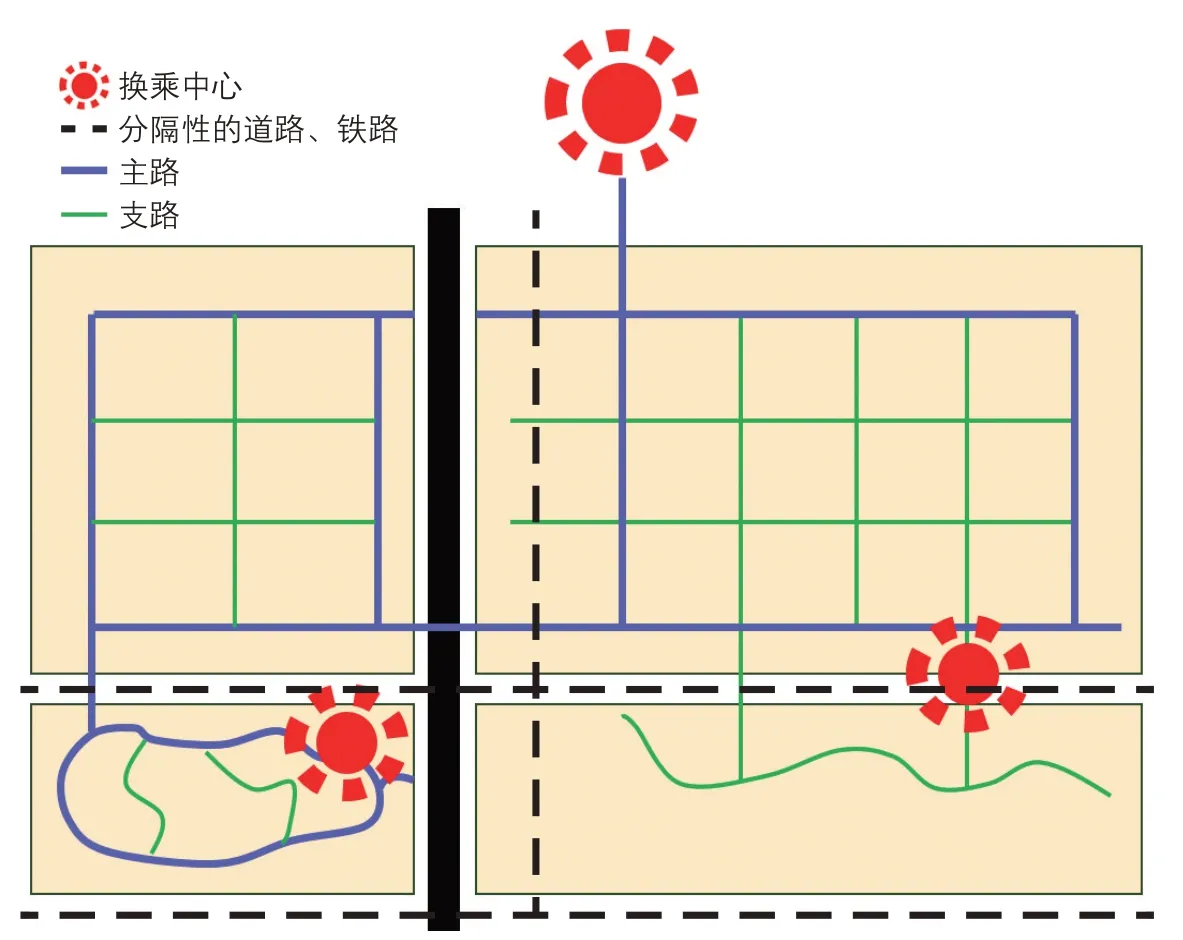

交通系统按照三级分层组织,各分级之间利用综合交通枢纽组织转换。各片区自成体系,换乘中心辐射各片区,通过园内公共交通串联。

图2 园区生物保护廊道Fig.2 Bio-protection corridors in the Wetland Park

图3 以景带路,以路串景Fig.3 Relationship of scenes and roadway planning in the Wetland Park

第一级以整个园区的综合交通枢纽为组织中心,作为外来车辆的截流点,所有到达园区的外部车辆均在此停车换乘,采取环保的交通方式(如电瓶车、自行车、步行等)进入园区内部。

第二级为片区间的交通换乘,作为连接各片区的节点,汇集多种交通方式,游客在此可自由选择交通方式进入各片区进行游览、体验。

图4 总体管理模式Fig.4 Overall management model

图5 换乘布局模式Fig.5 Transfer layout

表7 园区道路分级与功能要求Tab.7 Roadway classification and functional requirements inside the Wetland Park

第三级为片区内集散和本地交通组织,充分考虑各类策划景点的可达性和生态保育区的不可达性。策划景点内注重游客到达的快捷性、便利性、自由性,合理组织各种交通方式的线路走向,因地制宜地规划道路网密度,兼顾各种交通方式之间的衔接。

交通组织的重点在于与关键截面、关键路段、分区的联系,形成公共交通、游船、步行和自行车多种交通方式构成的自由、多元的游览系统。

3.2.5 停车设施

为提高园区内部管理的便捷性,考虑将游客集散中心作为园区内外联系的综合交通枢纽点,规划集小汽车、电瓶车、自行车等一体化的大型停车场。湿地公园内部用地多为农林用地,在湿地范围外的北侧规划大型停车场和游客服务中心。

3.3 景区交通组织模式

3.3.1 全园封闭化的管理模式

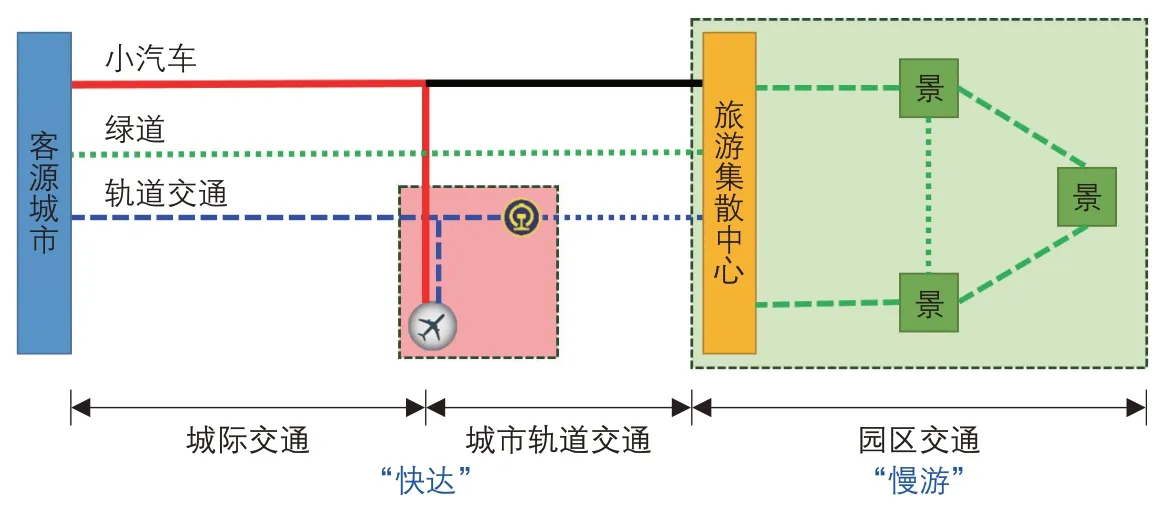

考虑湿地公园游客以休闲、度假为主,对内部环境要求较高,不建议引入机动车交通。园区外部交通与内部交通实现完全分离,规划形成入口截流、枢纽换乘的交通管理模式,按照相互独立的两套交通体系打造,即对外交通体系和内部交通体系之间通过旅游集散中心换乘接驳,避免对外交通与内部交通的冲突、干扰(见图4)。

3.3.2 一主两辅的换乘布局模式

园区各片区形成功能相对独立的区域,各片区交通系统布局自成体系,各片区之间通过串联的主路与内部公共交通线路进行沟通联系。根据客流集聚程度,在各片区规划节点换乘枢纽。形成“一主两辅”层次分明的换乘系统(见图5)。

3.4 规划策略

3.4.1 对外交通

道路方面,与高速公路、城市快速路、重要干路建立快捷联系[4];机场、枢纽车站方面,与苏州机场、上海虹桥机场通过直达长途客运建立快捷联系;城市轨道交通与公共汽车方面,加强公共汽车与城市轨道交通车站的接驳,增加发车间隔。加强园区与汽车站、高铁站、机场等枢纽车站联系的公共交通服务,将枢纽车站到园区的线路适当延伸。将天福湿地公园纳入昆山市游览公共汽车线路中,形成景区联动效应。

3.4.2 内部道路系统

根据天福湿地公园内道路系统的定位、交通功能和对沿线景点的服务功能参考《公园设计规范》(GB 51192—2016)。本文将园区内部道路分为3类(见表7):1)主路:作为园区道路主骨架,主要功能是串联各个片区、主要景点,应具有引导游览的作用,易于识别方向;2)支路:配合主路组成园区内道路网,作为园区内次要道路,起到沟通局部景点和主路的作用;3)小路:单个片区内的道路,以休闲、娱乐服务功能为主。主路在沿沪大道处以天桥、下穿隧道形式连通4 个片区,各片区内部形成独立的交通系统,通过主路、支路、小路系统规划形成“三环六联”的道路网布局(见图6)

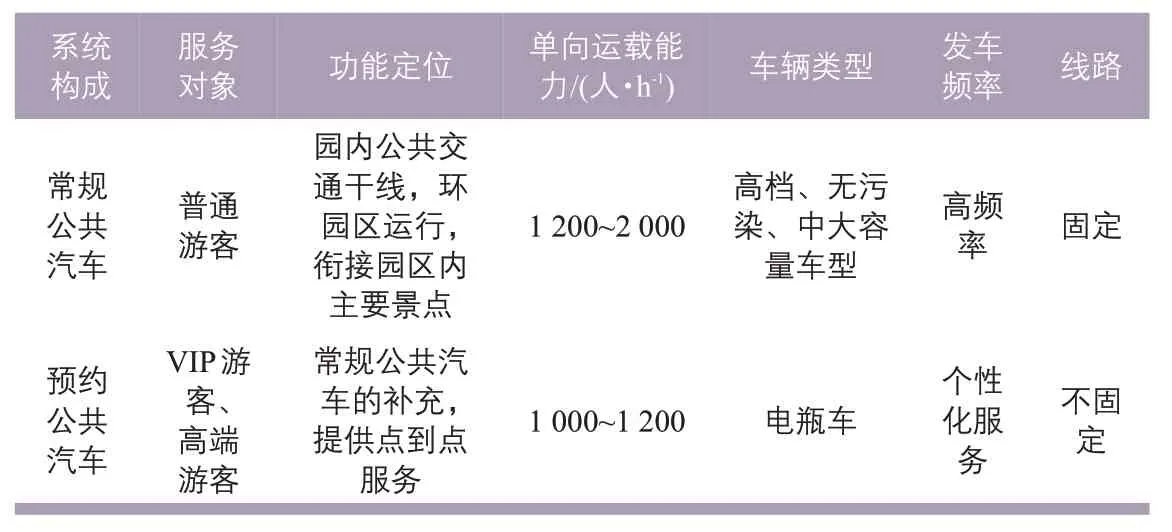

3.4.3 内部公共交通系统

坚持线网层次化、服务人性化、换乘衔接便捷化的理念,以枢纽为核心建立结构清楚、层次分明的公共交通系统。园区内部构建以主环路公共汽车为主线,以桥苑、果园片区小环路公共汽车为辅线,以沿居民带布设的公共汽车线路为支线。主线通过北侧旅游集散中心与城市公共交通实现良好衔接(见表8)。

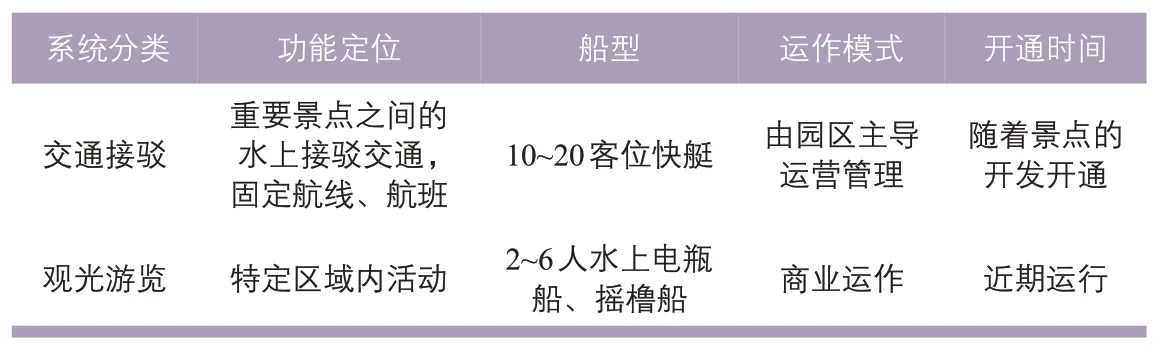

3.4.4 水上交通系统

天福湿地公园内部水系丰富,发展水上交通有先天优势,丰富了游览方式,同时缓解道路交通压力。水上交通规划以生态保护、湿地修复为基础,尽可能避开水鸟活动区或采取水岸保护措施。为减少游船对沿岸水鸟、昆虫的噪声影响,在船型上优选摇橹船和低音电瓶船。根据功能定位的差异将水上交通系统划分为交通接驳、观光游览两类(见表9)。

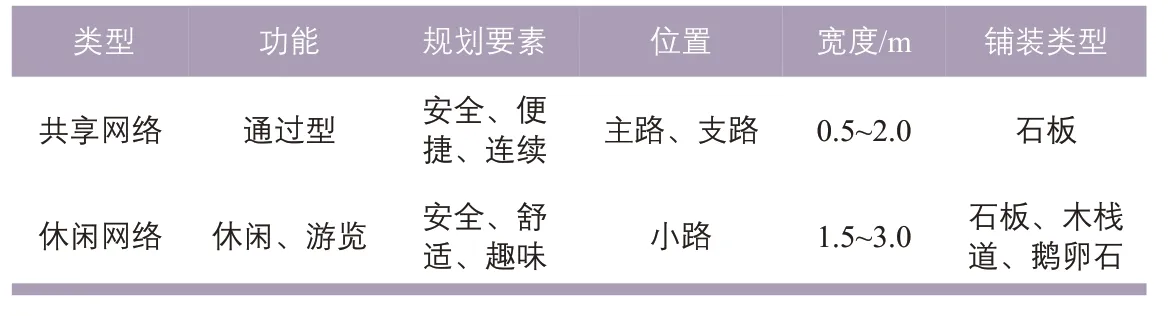

3.4.5 步行和自行车交通

步行和自行车交通网络分为共享网络、休闲网络(见表10)。共享网络结合园区内主路、支路构建,注重步行和自行车交通空间的安全性、便捷性、连续性。休闲网络以休闲、游览、观光功能为主,注重体现幽僻、曲折、野趣性,小路设计中尽可能不走回头路,水上堤岸采用木栈道、石板、鹅卵石等生态化的建设形式,结合景观设计,打造精致化的景观道路。根据是否倚靠水岸、是否邻接民居带、是否深入田园,将园区内步行和自行车道路划分为滨水步道、民居步道、田园步道。滨水步道倚水而建,优选滨水木栈道、小石板路;民居步道依民居带设置,以打造乡村记忆为主题,铺装上优选生态、自然的石板路和卵石路,线路尽可能平行于民居带规划;田园步道以展现田园风光、乡间野趣的特色空间为主题,铺装以石块嵌草砖或者石板为主,融入性强。

图6 道路系统规划Fig.6 Roadway system planning

表8 园区公共交通系统构成Tab.8 Public transit system inside the Wetland Park

表9 水上交通系统结构Tab.9 Water transportation system

表10 园区步行和自行车交通网络设计要素Tab.10 Design elements of pedestrian and bicycle transportation network inside the Wetland Park

4 结语

本文通过多个湿地公园的调研,总结湿地公园具有观赏性兼保育性特点,研究与其特点相契合的综合交通规划策略。以天福湿地公园为例,运用环境容量法测算各种交通方式的停车需求。在充分避开生物廊道、保护自然肌理的前提下,提出对外交通、内部道路、公共交通、水上交通、步行和自行车交通的规划策略。文中停车设施的周转率通过经验得到,未来有待通过大样本数据进一步优化。